高橋洋一総裁選予想 須田慎一郎と総裁選のウソを暴く。

総裁選2025の地図:日程・ルール・主要争点

自民党総裁選は、候補者の顔ぶれ・世論の空気・派閥力学・連立の算術が、きわめて短い期間に交差する「情報戦」です。まず全体像を俯瞰し、ニュースを理解するための地図を整理します。

日程とルールの基本

- 告示から投開票まで最短13日間:短期決戦のため討論や露出が限られる。

- 投票主体:国会議員票+党員・党友票。決選投票では議員票が決定力を持つ。

- 討論会・共同会見:限られた場が勝敗を左右。

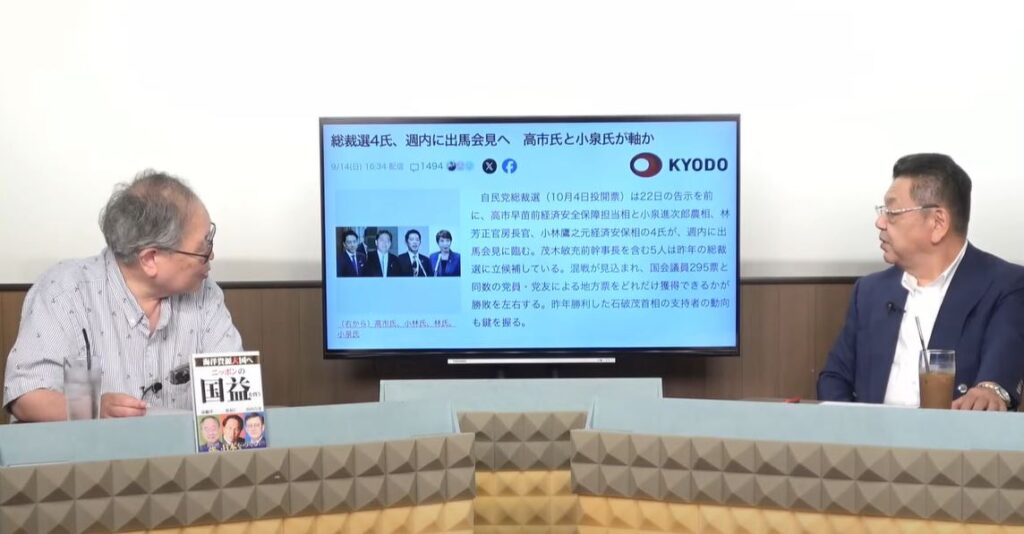

主要候補と位置づけ

現在は高市早苗と小泉進次郎の二強構図。他に茂木敏充、林芳正、小林氏らが決選投票でのキャスティングボートを握る可能性があります。

| 候補 | スタンス | 強み | 課題 |

|---|---|---|---|

| 高市早苗 | 保守・積極財政 | SNS/YouTube動員、論戦耐性 | オールドメディアの評価が割れる |

| 小泉進次郎 | 改革志向(石破路線寄り) | 街頭集客力、注目度 | 討論力に不安、露出抑制の噂 |

| 茂木・林・小林 | 現実路線 | 組織力・交渉力 | 二強に割り込むのは困難 |

世論と党員票の読み方

電話調査は高齢層が偏重しやすく、年齢補正の有無で結果が大きく変わります。SNSやYouTubeが党員票へ直結しつつあり、高市はネット発信力、小泉は街頭人気という対照的な強みを持っています。

討論の重み

短期戦では数回の討論会が決定打になりえます。経済・物価・規制・社会保障などで、具体策と反駁に耐える力が必要です。討論回避は「小泉隠し」と批判され、逆風を招くリスクがあります。

連立計算

公明党は与党運営に不可欠ですが、政策テーマ次第では維新(制度改革)や国民民主(財政・賃上げ)との連携が注目されます。高市は国民民主、小泉は維新との親和性が取り沙汰されています。

決選投票の焦点

二強以外の候補がどちらに合流するかで勝敗が決まります。派閥の縛りは緩みつつあり、終盤48時間の情勢変化が最大の山場となります。

メディアとSNSの情報戦

オールドメディアの速報性や精度への疑念が強まる一方、SNSは一次情報拡散で優位。暴略情報や観測気球を見抜くためには、複数ソースの突き合わせが不可欠です。

次回(パート2)では、小泉進次郎の戦略と弱点、“コイズミ隠し”の真相に迫ります。

小泉進次郎の戦略と弱点:“コイズミ隠し”の真相

自民党総裁選において常に注目を集める存在が小泉進次郎氏です。若さと知名度、そして街頭で人を引きつける圧倒的な集客力は他候補を凌駕します。しかし一方で、「討論に弱い」という致命的な弱点が指摘され続けてきました。そのため今回の総裁選では、陣営があえて露出を抑える「コイズミ隠し」を行っているという噂まで流れています。本稿では、小泉氏の戦略とリスクを整理します。

なぜ「コイズミ隠し」と呼ばれるのか

通常、総裁選は公開討論会やテレビ討論で各候補の力量が明らかになります。ところが小泉氏の場合、これまでの国会質疑や記者会見での発言が「曖昧」「具体性が乏しい」と批判されてきました。政策論争になると相手から突っ込まれやすく、場を煙に巻くような回答に終始してしまう傾向があるため、討論が弱点だと見られています。

このため、陣営内では「討論の場数を減らし、失点を避ける」戦略が検討されているとされます。これが「コイズミ隠し」と揶揄される理由です。

ワンフレーズ政治の功罪

小泉氏の演説スタイルは、父・純一郎元首相から受け継いだワンフレーズ型。短くキャッチーなフレーズで聴衆を引きつけるのが得意です。街頭演説ではこの力が爆発的に発揮され、人集めは他の候補を圧倒します。

しかし討論の場では、ワンフレーズでは議論を深掘りできません。「規制緩和で解決」「未来志向で改革」といった抽象的な言葉は耳当たりは良いものの、相手から「具体的には?」と問われると立ち往生してしまうのです。華やかさと論理性のギャップが、小泉氏の最大のリスクです。

露出抑制のリスクと逆効果

陣営がもし本当に「討論回避」を戦略に選んだ場合、短期的には失点を避けられるかもしれません。しかし総裁選は国民的な注目イベントであり、候補者が政策を語らない姿勢はかえって逆風を招きます。

- 討論を避ける=政策力がないと認める印象を与える

- メディアは「逃げた」と批判しやすくなる

- 党員・党友票の動員に逆効果を及ぼす可能性

つまり「コイズミ隠し」はリスクヘッジどころか、長期的には致命傷になりかねません。

世論調査での強みと限界

世論調査では小泉氏が高い支持を得るケースも目立ちますが、その多くは高齢層・女性層の回答比率が高いことが背景にあります。調査手法に年齢補正をかけなければ、数字は歪みます。若年層やネット利用者の支持は必ずしも強固ではなく、SNS世論では高市氏に押されているのが実情です。

街頭人気という武器

実際の現場で小泉氏の人気を裏付ける事例があります。銀座で行われた演説では、交差点を埋め尽くすほどの人が集まりました。人を集めるカリスマ性は依然として健在であり、「見栄え」「華やかさ」という点では党内随一です。選挙戦略上、この集客力は無視できません。

父・小泉純一郎との比較

純一郎元首相もまたワンフレーズ政治で世論を席巻しました。しかし父の場合は「間」を活かした強烈な存在感や、質問を煙に巻く迫力がありました。進次郎氏は同じスタイルを踏襲しているものの、迫力不足と論理性の脆さが露呈しやすいという違いがあります。

財務省との距離感

小泉氏は政策立案の際に財務省の影響を強く受けると見られており、財政再建路線に傾斜しやすいと指摘されます。これにより、積極財政を掲げる高市氏とは鮮明な対立軸が生まれます。「財務省にとって都合のよい候補」というラベルは、財政拡張を望む支持層からの反発を招くリスクもはらんでいます。

論戦で浮き彫りになる弱点

仮に論戦を避けられず、討論の舞台に立った場合、以下のような弱点が露呈する可能性があります。

- 経済政策:抽象的なスローガンに終始しがち

- 物価対策:規制緩和一本槍で深掘りできない

- 社会保障:数字の裏付けを示せない

対照的に、高市氏は具体的な数字や政策パッケージを提示する傾向があり、論戦が長引くほど小泉氏が不利になります。

まとめ:人気と脆さの表裏一体

小泉進次郎氏の強みは「人を集める華やかさ」と「キャッチーな言葉の力」。しかし同時に、それが討論での脆弱性を浮き彫りにしています。「コイズミ隠し」という噂は、それを熟知した陣営の苦肉の策ともいえます。今後の総裁選では、彼が討論で具体性を示せるかどうかが最大の焦点となるでしょう。

次回(パート3)では、高市早苗の戦略と強み——SNS動員力と積極財政の相乗効果を詳しく解説します。

高市早苗の戦略と強み:SNS動員と積極財政の相乗効果

総裁選において高市早苗氏が注目される理由は、単なる「保守系女性候補」という枠を超えたデジタル発信力と明確な政策軸(積極財政)にあります。従来型の派閥政治に依存せず、草の根の支持とネット世論を動員するスタイルは、総裁選のゲームチェンジャーとなりつつあります。本稿では、高市氏の戦略と強みを整理します。

SNSとYouTubeを駆使した発信力

高市氏は、X(旧Twitter)とYouTubeを積極的に活用する数少ない政治家の一人です。フォロワー数は合わせて100万人以上を超え、動画再生数も安定的に高水準を維持しています。

- X(旧Twitter):速報性と拡散力を武器に、政策発表や街頭活動をリアルタイムで共有。

- YouTube:詳細な政策解説や講演会のアーカイブを配信し、支持層の理解を深める。

このように、オールドメディアを介さずに一次情報を直接届けることができる点が最大の強みです。情報操作や切り取り報道に影響されにくく、支持者が「自分で判断する」材料を提供できます。

積極財政という明確な政策軸

高市氏のもう一つの武器は、財政政策に対する一貫したスタンスです。従来の「増税路線」ではなく、積極財政=成長と分配のための拡張的政策を掲げています。

- 地方交付税を増額し、地域経済を支える

- 国債発行を活用し、インフラ投資や防災に重点配分

- 社会保障費を「支出削減」ではなく「将来不安の解消」と位置づける

この路線は、デフレ脱却を志向する積極財政派や若年層支持者に強く響きます。特に「増税を否定」するメッセージは、SNS上で拡散されやすい特徴を持っています。

党員票で優位に働く可能性

自民党総裁選では党員・党友票が大きなカギを握ります。高市氏は全国の地方組織を地道に回り、ネット発信と現場活動を組み合わせて支持を広げてきました。参院選・衆院選を通じて全国行脚を続けてきた実績は、地方票を積み上げるうえで有利に働きます。

特に若年層の党員票はSNS経由で高市氏のメッセージに触れる機会が多く、「ネットで知って共感した」という声が増加しています。

オールドメディアとの温度差

興味深いのは、オールドメディアの論調が必ずしも高市氏に好意的ではないことです。「保守色が強い」「安倍路線継承」というラベル付けが、メディア関係者の一部から警戒されています。

しかしその一方で、ネット世論ではむしろ強固な支持を得ています。これは「オールドメディア vs SNS」の対立構図を象徴しており、選挙戦での注目ポイントです。

論戦での強さ

高市氏は討論の場で数字や根拠を示しながら政策を語れるタイプです。例えば経済対策や物価上昇への対応についても、具体的な政策パッケージを提示することが多く、相手の突っ込みに耐えるだけの論理性を持っています。

討論での強さは、小泉氏の弱点と対照的であり、公開討論会が増えるほど高市氏に有利に働く可能性があります。

国民民主や無所属保守との親和性

連立の可能性という点でも、高市氏は国民民主党や保守系無所属との親和性が高いと見られています。積極財政路線を共有できるため、野党との政策協議も進めやすい立場です。

一方で公明党との関係は課題となり得ます。公明党は財政規律や現実路線を重視するため、積極財政一辺倒では摩擦が避けられません。ただし、この対立軸がむしろ「自民党の選択肢の多様性」を示す材料にもなり得ます。

弱点と課題

高市氏にも課題はあります。

- 強い発信が一部有権者に「急進的」「硬派すぎる」と映る

- 外交・安全保障分野では賛否が割れやすい

- 女性政治家としての注目が先行し、政策の深さが伝わりにくい

特にオールドメディアが「安倍路線の象徴」として報じることで、支持拡大が限定的になるリスクは依然として残ります。

まとめ:ネット時代の総裁候補

高市早苗氏の強みは、SNS動員力と積極財政という明快な二本柱です。党員票に直結するネット発信、討論での具体性、そして地方組織の地道な活動を組み合わせることで、短期決戦の総裁選でも存在感を発揮できます。

一方で、メディア論調や公明党との調整といった課題も抱えています。とはいえ「ネット世論を味方につけることができる初の本格的候補」として、総裁選に新しい風を吹き込む存在であることは間違いありません。

次回(パート4)では、世論調査のバイアス問題と“年齢補正”の重要性について詳しく解説します。

世論調査のバイアス問題と“年齢補正”の重要性

総裁選を占ううえで頻繁に引用されるのが各種世論調査です。しかし、その数字を鵜呑みにするのは危険です。調査方法によって結果が大きく変わるため、特に年齢分布の偏りを補正しない限り、実際の党員票や世論の力学を正しく読み解くことはできません。本稿では、世論調査の落とし穴と「年齢補正」の重要性を解説します。

なぜ調査結果が歪むのか

世論調査にはいくつかの手法がありますが、代表的なものは以下の通りです。

- 電話調査(RDD方式):固定電話・携帯電話に無作為発信して回答を得る。

- インターネット調査:調査会社のモニター会員にオンラインで回答してもらう。

電話調査は依然として主要メディアで多用されていますが、高齢層の回答比率が高くなるという構造的な偏りがあります。若年層はそもそも固定電話を持っていない家庭が多く、携帯にかかってきても「調査に応じない」ケースが目立ちます。

そのため、同じ調査でも「回答者の年齢構成」を見なければ、実際の民意とかけ離れた結果となるのです。

高齢層バイアスがもたらす影響

総裁選に関する最近の調査をみると、高齢層に人気のある候補が過大評価される傾向があります。たとえば小泉進次郎氏は「シニア層・女性層」で高い支持を得やすいため、電話調査では有利に出ることがあります。

一方で高市早苗氏は、ネット発信を通じて若年層や現役世代から支持を集めており、インターネット調査やSNS分析では高い数値が出やすいのです。調査の方法次第で「逆転現象」が起きることも珍しくありません。

年齢補正の必要性

統計学的には、調査サンプルの年齢分布を実際の人口構成に合わせて調整する「年齢補正」が欠かせません。たとえば、回答者の70%が60歳以上であれば、当然その結果はシニア層に偏ります。これを現実の人口比に引き直して初めて、全体像が見えてきます。

実際、NHKが一度年齢別の調査結果を公開した際には「若年層では結果がまったく異なる」ことが明らかになり、大きな議論を呼びました。

党員票との関係

自民党の党員票は、現役世代や地域の支持者の動きが反映されやすいため、高齢層偏重の世論調査とは必ずしも一致しません。特にネット発信力のある候補は、メディア報道よりも実際には強い組織力を持つ可能性があります。

この点で、高市氏が地道に全国を回りつつSNSで党員を動員していることは、数字以上の意味を持ちます。逆に小泉氏の街頭人気は派手でも、党員票に直結しにくいという弱点があるのです。

メディアの世論誘導の危うさ

大手メディアは「調査結果」をニュースの見出しにしがちですが、年齢補正をしないまま「支持率○%」と打ち出すことは世論誘導に近い側面を持ちます。実際の支持分布と異なる数字が広まれば、選挙戦の空気そのものを歪めてしまいます。

総裁選のような短期決戦では、この“空気”が候補者の勢いを左右するため、誤った調査の使い方は極めて重大です。

SNS分析との比較

近年注目されるのが、SNS上の発信量や言及の傾向を分析する「ソーシャルリスニング」です。これにより、若年層の支持動向や特定政策への反応をリアルタイムで把握できます。

ただしSNS分析も万能ではありません。活動的な少数派の声が過大に反映されることがあるため、調査結果を読む際には「どの母集団を反映しているか」を常に確認することが重要です。

読者が調査を読む際のチェックリスト

世論調査の数字を目にしたときには、次の3点を必ず確認しましょう。

- 調査方法:電話調査か、ネット調査か。

- 回答者の属性:年齢構成・性別・地域分布は公開されているか。

- 補正の有無:人口比に合わせた年齢補正がされているか。

これらを確認するだけで、「この数字は信頼できるかどうか」をある程度判断できます。

まとめ:数字の裏を読む力が不可欠

総裁選を巡る世論調査は、そのまま信じるのではなく、年齢補正と調査方法の確認が必須です。高齢層偏重の調査結果をもとに情勢を語ると、実際の党員票との乖離が大きくなります。逆にネット上の支持が「実際に票に結びつくか」を見極める冷静さも欠かせません。

数字を正しく読み解く力こそ、情報が氾濫する時代において最も重要な武器なのです。

次回(パート5)では、討論の焦点と想定される論戦の行方について解説します。

討論の焦点と想定される論戦の行方

総裁選の短期決戦では、公開討論やテレビ討論が数回行われるのが通例です。その限られた場で有権者や党員に「この人なら任せられる」と思わせられるかどうかが勝敗を左右します。本稿では、想定される討論の焦点と各候補の強弱、そして論戦がどのように展開するかをシミュレーションします。

なぜ討論が決定打になるのか

告示から投開票までが最短13日間という短期決戦では、党員や国民に直接届く機会は非常に限られます。街頭演説やSNS発信も重要ですが、全国放送される討論会は桁違いの注目を集めます。

特に「討論のワンシーン」がニュースやSNSで切り取られ、繰り返し拡散されるため、一度のやり取りが支持率や党員票に大きな影響を与えるのです。

想定される主要論点

今回の総裁選で討論の中心になると見られるテーマは以下の通りです。

- 経済・物価対策:インフレ局面で消費者物価をどう抑制するか。

- 財政政策:増税か積極財政か、国債発行の是非。

- 社会保障:社会保険料の負担軽減と持続可能性。

- 規制緩和と成長戦略:新産業創出と既得権益の扱い。

- 外交・安全保障:中国・台湾情勢、日米同盟の強化策。

候補ごとの強弱

| 候補 | 討論での強み | 討論での弱点 |

|---|---|---|

| 高市早苗 | 具体的な数字と政策パッケージで応答可能。積極財政を一貫して説明。 | 保守色が強調されすぎると、中道票に警戒を生む。 |

| 小泉進次郎 | キャッチーなワンフレーズで聴衆を惹きつける。 | 突っ込まれると具体性に欠け、矛盾が露呈しやすい。 |

| 茂木敏充 | 外交・経済の実務知識。安定感を演出可能。 | 存在感が薄れ、二強の陰に隠れるリスク。 |

| 林芳正 | 国際感覚と政策通としての説明力。 | 内政テーマではインパクトに欠ける。 |

シナリオ別の論戦展開

討論がどう進むかによって、総裁選の構図は大きく変わります。

シナリオ1:政策論争が中心

経済・財政をめぐって具体的な数字や制度論が議論の中心になれば、高市氏が優位に立つ可能性が高いです。小泉氏は「規制緩和」や「未来志向」といった抽象的なフレーズで応じますが、突っ込まれれば失点につながります。

シナリオ2:ワンフレーズ合戦

討論がスローガンの応酬に終始した場合は、小泉氏の「華やかさ」が光ります。聴衆の感覚に訴えるパフォーマンス型のやり取りでは、一時的に勢いを得る可能性があります。

シナリオ3:失言・答弁不調による逆風

短期決戦では一度の失言が致命傷になりかねません。特に小泉氏は台本なしの質疑に弱く、過去にも「意味不明な答弁」が批判の的となった経緯があります。討論回避戦略(コイズミ隠し)が語られるのは、このリスクの高さゆえです。

討論を制する者が総裁選を制す

総裁選は最終的に「党員票+議員票」の合算で決まります。討論での印象が党員票に直結し、それが議員の判断を左右するため、討論の出来は想像以上に重要です。

特に決選投票を意識する議員にとって、「世論の空気をどちらが握っているか」は最大の判断材料となります。討論で優位に立つことは、そのまま派閥横断的な支持拡大につながるのです。

まとめ:討論が最終局面を決める

討論は単なる政策披露の場ではなく、候補者の実力を国民と党員に一気に示す舞台です。数字と具体策を持つ高市氏、華やかさとワンフレーズで勝負する小泉氏。その対比が最も鮮明に出るのが討論の場です。

最終的に総裁選を制するのは、討論で失点せず、むしろ「この人なら安心できる」と印象付けた候補となるでしょう。

次回(パート6)では、連立戦略と維新・国民・公明の役割について解説します。

連立戦略と維新・国民・公明の役割

自民党総裁選の勝敗は候補者個人の魅力だけでなく、総裁選後の政権運営をどう描くかによっても左右されます。日本の政治は単独与党だけで安定多数を維持できる状況ではなく、必ず連立戦略が問われます。とりわけ維新・国民民主・公明の3党は、今後の政権構想において不可欠なピースです。本稿では、それぞれの党との関係性と、総裁選後の連立シナリオを整理します。

公明党:長年の与党パートナー

公明党は自民党の連立与党として長年政権を支えてきました。特に都市部での選挙基盤を補う存在であり、参院選・衆院選の勝敗を左右します。

- 強み:組織票の動員力。選挙における「安定の足場」。

- 課題:財政規律を重視し、積極財政派との摩擦が大きい。

高市早苗氏が総裁となった場合、積極財政路線と公明党の現実路線との間で調整が難航する可能性があります。逆に小泉進次郎氏であれば、財務省寄りのスタンスゆえに公明党との摩擦は少ないと見られます。

維新:改革志向の新しい選択肢

日本維新の会は近年、存在感を急速に増しています。行政改革・規制緩和を旗印にし、都市部の若年層を中心に支持を拡大しています。

- 強み:改革イメージ、二大政党制の一角を目指す勢い。

- 課題:国政レベルでの経験不足。政策の具体性に欠ける部分も。

小泉氏が総裁となった場合、改革志向という点で維新との親和性は高いでしょう。逆に高市氏の場合、維新との政策協調は限定的ですが、防災・地方分散政策などで協力の余地があります。

国民民主党:積極財政派のパートナー

国民民主党は「積極財政」「賃上げ」「エネルギー政策の現実路線」を掲げ、自民党内の積極財政派と相性が良い政党です。

- 強み:政策協調がしやすい(特に高市路線)。

- 課題:規模が小さいため、与党入りしても議席数の効果は限定的。

高市氏が総裁になれば、国民民主党との連立協議は現実味を帯びます。一方で小泉氏が総裁になった場合、国民民主党との政策軸は合致しにくく、維新との連携を優先する可能性が高いでしょう。

3党の比較と連立シナリオ

| 相手党 | 高市総裁シナリオ | 小泉総裁シナリオ |

|---|---|---|

| 公明党 | 積極財政で摩擦、調整困難も必須のパートナー | 摩擦は少なく継続的な協力が可能 |

| 維新 | 政策協力は部分的、防災・地方分散分野など | 改革イメージが重なり協力余地が大きい |

| 国民民主 | 積極財政派として相性抜群、連立の可能性大 | 政策軸が異なり協力は限定的 |

「数の論理」と「政策の整合性」

総裁選後の政権運営では、単に議席数を足し算するだけでなく、政策の整合性が問われます。例えば、高市氏が国民民主と組んでも議席数は限られますが、政策的な親和性で強固な連立基盤を築けます。一方で小泉氏が維新と組めば、議席数の効果は大きいものの、政策協調の不安定さがリスクとなります。

公明党離脱シナリオはあるのか

一部では「公明党が与党から離脱するのでは」という憶測もあります。しかし現実的には、公明党が連立から抜けることは極めて難しいと考えられます。理由は以下の通りです。

- 単独野党では政策実現力が低下する

- 選挙での議席確保が厳しくなる

- 与党ポジションを失うことで支持層に説明が難しい

したがって、どの候補が総裁になっても公明党は基本的に「外せないパートナー」であり続けるでしょう。

まとめ:連立は勝敗のカギ

総裁選に勝利することはゴールではなくスタートにすぎません。新総裁が安定政権を築くためには、公明党との調整力、維新や国民民主との柔軟な連携が欠かせません。

高市氏であれば「国民民主との政策連携」、小泉氏であれば「維新との改革連携」が軸になると見られます。いずれのシナリオでも公明党は中心的な役割を担い続け、連立戦略を描けない候補は政権運営で大きな壁に直面することになるでしょう。

次回(パート7)では、茂木・林・小林といったキープレイヤーの動静と、決選投票の分岐シナリオを解説します。

キープレイヤーの動静と決選投票シナリオ

総裁選は「二強対決」の構図が注目されがちですが、実際に勝敗を決めるのは二強以外の候補や派閥の動きです。特に茂木敏充、林芳正、小林氏といった中堅・実務派の存在は、決選投票においてキャスティングボートを握る可能性があります。本稿では、彼らの動静と決選投票での分岐シナリオを整理します。

茂木敏充:実務派の重鎮

茂木氏は外務大臣や幹事長を歴任し、政策・外交に強い「実務派」として知られます。派閥運営の経験もあり、総裁候補としての資格は十分ですが、今回は二強の勢いの前に埋没する可能性が高いと見られます。

しかし重要なのは、茂木氏がどちらに合流するかです。組織票を持つ茂木派が動けば、決選投票の結果を大きく左右します。外交重視のスタンスからは、安定感を重んじる議員が多く、小泉寄りとの見方もありますが、積極財政路線の党員票次第では高市支持に転じる可能性も残されています。

林芳正:国際派の調整役

林氏は外務大臣や農水大臣を務め、国際感覚に優れた「国際派」として評価されています。総裁候補としてのポテンシャルは高いものの、党内での支持基盤はまだ限定的です。

林氏の強みは調整力です。二強が激しく争うなかで、林氏が「橋渡し役」として票を動かすことが想定されます。とりわけ、岸田政権の延長線を望む議員層が林氏に同調しており、その票は最終的に小泉支持に流れる可能性が高いと見られます。

小林氏:政策通の存在感

小林氏は「政策通」としての評価が高く、総裁選に名乗りを上げることで政策論争をリードする役割を果たします。本人が決選投票に残る可能性は低いものの、討論会などで具体的な政策を提示することで、他候補の主張を際立たせる「触媒」となる存在です。

特に小泉氏に対しては討論で突っ込みを入れる役割を担うと予想されており、政策的な対立軸を浮かび上がらせる役割を果たすでしょう。最終的にどちらを支持するかは未定ですが、積極財政に理解を示す場面が多いため、高市支持に回る可能性が濃厚です。

決選投票の構造

自民党総裁選は1回目の投票で過半数を得られなければ、上位2名による決選投票に移ります。この決選投票では国会議員票の比重が格段に大きくなるため、派閥の動きが極めて重要です。

想定されるシナリオは以下の通りです。

シナリオ1:茂木・林が小泉支持に回る場合

二強に割って入れなかった茂木・林がそろって小泉支持に回れば、国会議員票で小泉氏が優位に立ちます。この場合、党員票でリードする高市氏と、議員票で固める小泉氏の拮抗構図となり、最終的には「空気を読む議員」の判断次第で勝敗が決まります。

シナリオ2:茂木が中立、林が小泉支持

茂木氏が中立姿勢を保ち、林氏が小泉支持に動いた場合、決選投票ではやや小泉優位となります。しかし茂木派議員の一部が独自判断で高市支持に流れる可能性もあり、結果は不透明です。

シナリオ3:茂木・小林が高市支持に回る場合

積極財政を重視する議員が茂木・小林を通じて高市氏に合流すれば、党員票に加えて議員票でも優位を確保できます。この場合、高市勝利の可能性が一気に高まります。

派閥の縛りが弱まる時代

かつては派閥の領袖が指示を出せば、そのまま所属議員が従うのが常でした。しかし近年は派閥の拘束力が弱まり、個々の議員が「次の選挙で勝てるかどうか」を基準に独自判断するケースが増えています。

つまり決選投票のカギを握るのは、派閥単位の動きではなく、個々の議員の“空気の読み方”なのです。この点では、討論や世論調査で優位に立った候補が一気に議員票を引き寄せる可能性があります。

まとめ:キープレイヤーは「決選投票の鍵」

茂木・林・小林といった候補は、総裁選の初回投票で主役にはならないかもしれません。しかし彼らの動きが、決選投票における議員票の行方を大きく左右します。最終的に勝敗を分けるのは、こうしたキープレイヤーがどのタイミングでどちらに合流するかにかかっているのです。

次回(パート8)では、メディアとSNSの情報戦を比較し、情報を正しく見極めるための方法を解説します。

メディアとSNSの情報戦:情報を見極める力を養う

総裁選は単なる政治イベントではなく、メディアとSNSを巻き込んだ「情報戦」の性格を帯びます。オールドメディアが速報性と影響力を持ち続ける一方で、SNSは一次情報を直接発信できる場として台頭しています。しかし、両者にはそれぞれの限界や偏りがあり、読者が主体的に情報を見極める姿勢が求められます。本稿では、メディアとSNSの情報戦の実態と、読者が真実に近づくための視点を整理します。

オールドメディアの特徴と課題

新聞・テレビといったオールドメディアは、長年にわたり政治情報の中心を担ってきました。その強みは以下の通りです。

- 取材網:記者クラブを通じた政府・与党内の情報収集力。

- 速報性:会見や発表を迅速に報道。

- 編集力:複雑な情報を一般読者向けに整理する力。

しかし近年は以下の課題も目立っています。

- スピードの遅さ:SNS発信に比べて報道までの時間がかかる。

- 事実認識の甘さ:誤報や確認不足のまま流れる情報もある。

- 恣意的な報道:政治的バイアスや社の方針に沿った切り取り。

特に総裁選では「安倍路線継承」や「改革志向」といった単純化されたラベルが先行し、候補者の本当の政策論争が埋もれる危険性があります。

SNSの強みとリスク

SNSは政治家本人が一次情報を直接発信できる場です。高市氏がYouTubeやXで支持を広げているのはその典型例であり、オールドメディアを介さずに支持者とつながれる点が強みです。

しかし同時に、SNSには以下のリスクも伴います。

- 玉石混交:真実の情報とフェイクが混在。

- 拡散の偏り:一部の熱心な支持者が情報を過大に拡散する。

- 情報操作:組織的なアカウント運用による世論誘導。

つまり、SNSは一次情報に触れるには有効ですが、「そのまま真実」とは限らず、検証が不可欠です。

暴略情報と観測気球

総裁選の時期になると、必ずと言っていいほど「暴略情報」が流れます。「大物が誰を支持する」といった憶測報道や、「○○派が一枚岩で動く」という観測気球は、事実確認が曖昧なまま拡散されがちです。

実際、過去には「麻生氏が早期に小泉支持」という報道が流れましたが、関係者本人は否定しており、真偽が不明のまま世論に影響を与えました。このような情報は、候補者の勢いを意図的に操作する狙いで流されることもあるのです。

読者ができる「情報の見極め方」

混乱する情報環境のなかで、読者が情報を取捨選択するための視点をまとめます。

- 出典を確認する:誰が、どの媒体で発信した情報か。

- 時刻を見る:古い情報が再拡散されていないか。

- 複数ソースで照合:一つの情報だけで判断しない。

- 切り取りに注意:動画や発言は前後関係を確認。

- データを探す:世論調査なら年齢分布や補正の有無を確認。

これらを徹底するだけで、誤情報に惑わされるリスクは大幅に減らせます。

メディア vs SNS:補完関係として捉える

オールドメディアは検証や編集で価値を持ち、SNSは速報性と一次情報の強みを持ちます。重要なのは「どちらかを全面的に信じる」のではなく、両者を補完的に活用することです。

例えば、SNSで流れた情報を新聞報道で裏取りし、逆に新聞の見出しをSNSで一次情報と照らし合わせて検証する、といった使い方が有効です。

総裁選の情報戦をどう読むか

総裁選は候補者同士の論戦であると同時に、情報戦でもあります。どの候補がどの媒体を通じて支持を広げているかを分析することで、単なる「支持率」以上の情勢を読み解くことができます。

- 高市早苗:SNS・YouTubeを中心とした草の根拡散。

- 小泉進次郎:街頭人気とオールドメディアでの取り上げ。

- 茂木・林ら:党内基盤と既存メディアでの安定感。

まとめ:情報を読み解く主体になる

情報戦の主戦場はすでにテレビからSNSへと移りつつあります。とはいえ、SNSの情報も完全に信頼できるわけではありません。重要なのは、読者自身が「情報を受け取る主体」から「情報を読み解く主体」に変わることです。

メディアとSNSの双方を相互補完的に活用し、出典と事実を確認する習慣を持つことで、初めて総裁選の本質に近づくことができます。

まとめ:総裁選202Xの最有力シナリオ

本シリーズを通じて見えてきたのは、最終的には高市早苗 vs 小泉進次郎の一騎打ちになる可能性が高いということです。討論での強さ、SNS動員力、積極財政路線を武器に高市氏が優位を築くか、それとも街頭人気とメディア露出で小泉氏が巻き返すか。最終的な勝敗は、討論の出来と決選投票での合従連衡にかかっています。

そして読者ができる最も重要なことは、流れてくる情報を鵜呑みにせず、数字や一次情報を自分で検証する姿勢を持つことです。それこそが、情報戦の時代を生き抜くための最大の武器となるでしょう

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 高橋洋一総裁選予想 須田慎一郎と総裁選のウソを暴く。 […]