小泉進次郞 総裁選討論会から逃亡。

自民党総裁選の幕開けと主要候補者

2024年秋、自民党総裁選がいよいよ本格的に幕を開けました。総裁選は日本の次期総理大臣を事実上決定する重要な政治イベントであり、与党・自民党内外から大きな注目を集めています。今回の総裁選は特に注目度が高く、メディアでも連日大きく取り上げられています。

今回の総裁選に出馬を表明する予定の候補者は高市早苗氏、小泉進次郎氏、そして林芳正氏の3名です。いずれも知名度・実績ともに高く、それぞれの政治姿勢や政策ビジョンが比較されることになります。特に高市氏と小泉氏は、世論調査でも横一線の支持率を獲得しており、今回の総裁選は「一騎打ちの構図」となる可能性が高まっています。

世論調査が示す現状

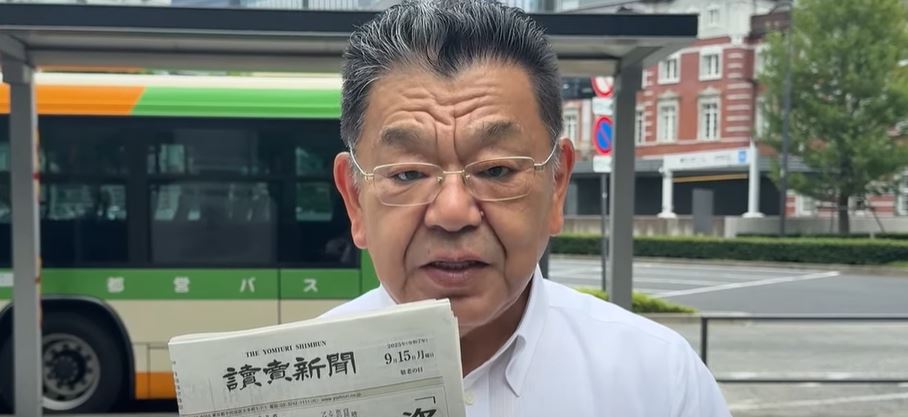

読売新聞が直近で実施した世論調査によると、「次の総裁にふさわしい人物」として高市早苗氏が29%、小泉進次郎氏が25%という結果が出ました。林芳正氏はまだ大きな数字を示していないものの、一定の支持を持つと見られています。

さらに細かく分析すると、自民党支持層の中では小泉氏が33%、高市氏が28%と小泉氏が上回っています。一方で、自民党を支持していない層も含めた「全体」では高市氏がリードしている状況です。この結果から見えるのは、両者の力が拮抗しており、現状では「横一線」と言える戦いが繰り広げられているということです。

総裁選が持つ意味

自民党総裁選は単なる党内選挙ではなく、事実上「日本の総理大臣を決める選挙」となります。そのため、候補者同士の討論や政策論争は国民にとって極めて重要な情報源となります。外交・経済・安全保障など、次期政権が直面する課題は山積しており、各候補者がどのようなビジョンを示すかは大きな焦点です。

特に今回の総裁選は、安倍晋三元総理亡き後の「ポスト安倍時代」を象徴する選挙と位置付けられています。自民党内の権力バランス、派閥間の駆け引き、さらには国民世論の動向など、あらゆる要素が絡み合い、結果に影響を与えることになるでしょう。

主要候補者の特徴

- 高市早苗氏:保守的な政策スタンスを持ち、経済・安全保障で明確なビジョンを提示。女性初の総裁を目指す存在として注目を浴びている。

- 小泉進次郎氏:若さと知名度で圧倒的な発信力を持つが、政策面での実務力や具体性が問われる場面も多い。国民的な人気を背景に強い支持を得ている。

- 林芳正氏:外交経験が豊富で、安定感のあるベテラン。派閥の支持基盤がどこまで広がるかがカギ。

まとめ

総裁選の幕が切って落とされ、主要候補者が出揃ったことで、いよいよ本格的な論戦の始まりです。現状の世論調査では高市氏と小泉氏が拮抗しており、今後の討論や発信次第で大きく情勢が変わる可能性があります。日本の未来を決定づける重要な局面において、有権者もまた「次のリーダー」にふさわしい人物は誰なのかを見極める時期に差し掛かっています。

世論調査が示す横一線の戦い

自民党総裁選の行方を占う上で、世論調査は重要な指標のひとつです。特に読売新聞が発表した最新の調査結果は、今回の選挙戦の激しさを如実に表しています。「次の総裁にふさわしい人物」としての支持率は高市早苗氏29%、小泉進次郎氏25%。この数字は単なる統計的な数値に留まらず、候補者それぞれの強みと弱みを映し出す鏡とも言えます。

自民党支持層と無党派層の違い

調査結果を詳しく見ていくと、興味深い傾向が浮かび上がります。まず自民党支持層の中では小泉氏が33%を獲得し、高市氏の28%を上回っています。つまり、党内の支持基盤においては小泉氏が優勢であると解釈できます。

一方で、自民党を支持していない層や無党派層を含めた「全体」では、高市氏が29%でリードしています。これは、高市氏の政策スタンスや発言が、党内に留まらず広い層に浸透していることを示しています。逆に言えば、小泉氏は「党内人気」と「国民全体での評価」にギャップがあるとも言えるでしょう。

横一線の意味

数字上では4ポイント差があるものの、政治的に見れば「横一線」と評される状況です。その理由は、世論調査の誤差範囲や、今後の討論会やメディア露出によって支持率が大きく変動し得るからです。とりわけ今回の総裁選は、候補者の発言や行動が即座に報道され、SNSを通じて拡散される時代背景があるため、わずかなイメージの変化が大きな支持率の動きにつながります。

過去の総裁選との比較

過去の総裁選では、序盤でリードした候補がそのまま勝利するケースもあれば、討論会やスキャンダルなどで大逆転が起きるケースもありました。今回の「横一線」の状況は、両者にとって一歩も譲れない緊張感を意味します。高市氏にとっては、政策論争を通じて自らの強みをさらに国民に訴えるチャンスとなり、小泉氏にとっては討論会や質疑応答での「失点」をどのように回避するかが焦点になります。

メディア報道の影響

メディアの取り上げ方も支持率に大きな影響を与えます。新聞やテレビの報道では「横一線の戦い」と強調されることで、国民に「まだ勝敗は決まっていない」という印象を与えます。これは、候補者にとっては新たな支持を取り込むチャンスであると同時に、失言や失策が致命傷になり得るリスクも高まることを意味します。

支持率が示す本当のメッセージ

今回の調査結果から見える本当のメッセージは、単純な数字の差以上に「国民はまだ迷っている」という点にあります。誰が次のリーダーにふさわしいか、多くの有権者が最終的な判断を保留している段階なのです。つまり、ここからの数週間の動きが勝敗を大きく左右することになります。

まとめ

世論調査の結果はあくまで「現時点でのスナップショット」に過ぎません。しかし、高市氏と小泉氏がほぼ互角に戦っている状況は、今後の総裁選の展開を一層スリリングなものにしています。特に、討論会や記者会見での発言、さらにはSNSでの発信が支持率に直結する構図の中で、両者がどのような戦略をとるのか注目されます。次章では、その戦略に関わる「小泉陣営の討論会回避情報」について掘り下げていきます。

須田慎一郎氏が入手したリーク情報

今回の自民党総裁選において、大きな注目を集めているのがジャーナリスト須田慎一郎氏が報じたリーク情報です。須田氏は政治記者として長年にわたり取材を続けてきた人物であり、その発言や情報は多くのメディアや有権者に影響を与えます。そんな須田氏の元に飛び込んできたニュースは、小泉陣営の戦略を大きく揺るがすものでした。

小泉陣営の方針:「民放主催の討論会を回避」

須田氏が入手した情報によれば、小泉進次郎氏の陣営は民放テレビ局が主催する討論会には参加しないという方針を固めたといいます。つまり、NHK以外のテレビ局による候補者討論会には「出演辞退」を通達する可能性が高いというのです。

この情報はまだ最終的に裏付けが取れていない段階ではあるものの、須田氏が複数のメディア関係者に確認したところ、現時点で「その可能性が高い」という反応が返ってきたとされています。つまり、完全な決定事項ではないにせよ、陣営内でそのような議論や方針が具体的に検討されているのは事実であると見られます。

討論会回避の背景

なぜ小泉陣営が民放主催の討論会を回避しようとしているのか。その理由は明確です。小泉氏はこれまでの政治活動の中で「討論の場に弱い」という評価を受けてきました。特に前回の総裁選では、討論会での発言が「内容が薄い」「準備不足」と批判され、結果的に党員票や地方票を大きく失った経緯があります。

討論会は台本のない「ぶっつけ本番」の場であり、候補者の実力や人柄が露呈しやすい舞台です。そのため、小泉陣営としてはリスクを最小限に抑えるべく、できる限りこうした公開討論を避けたいという思惑があるのです。

情報の信ぴょう性と裏取り

須田氏は情報を受け取った後、すぐに複数のテレビ局関係者に裏を取ろうと動きました。現時点では一社から具体的な回答を得ただけですが、その回答内容から「討論会回避の可能性は十分にある」と判断できる状況だといいます。

もちろん、この段階で「小泉陣営は確実に討論会を拒否する」と断定するのは早計です。しかし、情報が表に出たことで今後メディア側からの圧力や、党内外からの批判が強まる可能性もあります。つまり、このリーク情報自体が陣営の戦略に揺さぶりをかける効果を持っているのです。

波紋を広げるリーク

このニュースは、単なる「参加する・しない」の話では終わりません。総裁選における討論会は、有権者や党員が候補者の資質を判断する大切な舞台であり、その場を避けるという姿勢は「逃げている」という印象を与えかねません。特に現状のように高市氏と小泉氏が拮抗している状況では、討論会回避が支持率にマイナスに作用するリスクが高いと見られています。

まとめ

須田慎一郎氏が入手した「小泉陣営の討論会回避方針」というリーク情報は、総裁選の流れを大きく変える可能性を秘めています。確定的な情報ではないものの、既にメディアや世論に波紋を広げ始めており、今後の小泉陣営の動向が一層注目される展開となっています。次章では、なぜ小泉進次郎氏が「討論会に弱い」と言われるのか、その背景を掘り下げていきます。

小泉進次郎氏の討論会アレルギー

小泉進次郎氏は若手のホープとして国民的な人気を誇りますが、その一方で「討論会に弱い」という評価が根強く残っています。実際、過去の総裁選やメディア出演において、即興的なやり取りや深掘りされた質問に十分に対応できなかった事例があり、それが「討論会アレルギー」と揶揄される要因となっています。

前回総裁選での苦い経験

小泉氏にとって大きな転機となったのが、前回の自民党総裁選です。当時、彼は圧倒的な知名度を背景に出馬し、序盤では有力候補と目されていました。しかし、討論会の場でその弱点が露呈します。具体的には、政策の詳細に踏み込んだ質問に対して十分な答えを返せず、「具体性がない」「中身が薄い」といった批判が噴出しました。

さらに、その討論会での印象が地方票や党員票の失速につながり、最終的に第一回投票で3位に沈むという予想外の結果を招きました。この「討論会で失点 → 支持率低下 → 決選投票に進めない」という流れは、小泉氏にとって大きな教訓となったのです。

「空っぽ」というレッテル

討論会での発言や回答が曖昧だったことから、小泉氏は一部メディアや評論家から「空っぽ」という厳しい評価を受けました。キャッチフレーズや印象的なフレーズで注目を集める一方で、政策的な裏付けや実務能力に欠けるのではないかという疑念が広がったのです。このイメージが定着することを恐れる陣営は、今回の総裁選で再び同じ失敗を繰り返さないために、討論会への参加を極力回避しようとしていると考えられます。

即興に弱いスタイル

小泉氏の強みは「わかりやすい言葉」で国民にメッセージを届ける能力です。しかし、そのスタイルは事前準備があってこそのものであり、討論会のように突発的に投げかけられる質問には不向きだと言われています。即興的な場面で政策の根拠や具体策を問われると、言葉が上滑りしてしまう傾向があるのです。

そのため、討論会に臨むよりも、あらかじめ台本が用意された演説や、メディアへの限定的なインタビューの方が、小泉氏のパフォーマンスを最大化できるという判断が陣営内で共有されていると考えられます。

討論会アレルギーがもたらす影響

こうした「討論会アレルギー」は、戦略的には一定の合理性を持ちます。失点を回避することは選挙戦において重要だからです。しかし一方で、有権者や党員からは「逃げている」という印象を与えかねず、リーダーとしての資質に疑問符がつく可能性もあります。つまり、この戦略は「守りの一手」であると同時に「諸刃の剣」でもあるのです。

まとめ

小泉進次郎氏の「討論会アレルギー」は、過去の経験に根ざした戦略的な判断であり、失点を防ぐ意味では有効です。しかし、今回の総裁選が高市氏との横一線の戦いであることを考えれば、討論会を避けることが必ずしも得策とは言えません。むしろ討論会に堂々と臨み、政策的な実力を示すことでこそ、次期リーダーとしての信頼を得られる可能性があるのです。次章では、この「討論会回避戦略」のメリットとデメリットについて、さらに掘り下げていきます。

討論会回避戦略のメリットとデメリット

小泉進次郎氏の陣営が検討している「討論会回避戦略」は、賛否両論を呼ぶ極めて特徴的な戦術です。政治の世界ではリスクを最小限に抑えることが勝敗を分ける一因となりますが、その一方で国民からの印象やメディアの評価をどう受け止めるかが重要なポイントとなります。ここでは、この戦略のメリットとデメリットを整理してみましょう。

メリット1:失点の回避

討論会は即興でのやり取りが中心となるため、候補者の知識不足や政策理解の浅さがすぐに露呈してしまいます。小泉氏は過去にこうした場面で厳しい批判を浴びた経験があるため、回避することで失点リスクを大幅に減らすことができます。これは選挙戦を戦う上で極めて合理的な判断です。

メリット2:メディア戦略のコントロール

討論会を避けることで、陣営は発信する情報をコントロールしやすくなります。あらかじめ準備したスピーチやインタビュー形式での発言に集中できるため、ポジティブなイメージを維持しやすいという利点があります。これは小泉氏が得意とする「印象的な言葉」で国民の心をつかむ戦術と相性が良いのです。

デメリット1:「逃げている」という印象

討論会を避ける姿勢は、国民や党員から「議論から逃げている」と受け止められる可能性があります。リーダーに求められるのは堂々とした姿勢と論戦能力であり、そこから逃げる印象を与えることは致命的なマイナス評価につながりかねません。特に横一線の勝負では、このイメージダウンが票の行方を左右する要素となります。

デメリット2:露出不足による埋没リスク

討論会はメディア露出の大きな舞台です。そこを欠席することで、他の候補者が国民に政策を訴える場面で小泉氏の存在感が薄れてしまう恐れがあります。結果として支持率が伸び悩み、むしろ埋没してしまうリスクが高まります。特に高市氏が積極的に討論会に参加し、政策論争でアピールを重ねるような展開になれば、小泉氏にとっては不利に働きます。

デメリット3:メディアとの関係悪化

討論会を主催する民放テレビ局にとって、候補者不参加は大きな問題です。小泉氏が出演を拒否すれば、「取材に消極的」「不誠実」といった印象をメディア関係者に与える可能性があり、今後の報道姿勢にも影響を与えかねません。特に「小泉推し」とされていた一部メディアが一転して批判的に転じる可能性も否定できません。

戦略の難しさ

こうして整理すると、討論会回避戦略は一見すると安全策のように見えますが、実際には「守りを固めすぎることによる逆効果」を招くリスクが非常に大きいとわかります。リードしている状況であれば有効に働く可能性もありますが、現在のように横一線の接戦では、むしろ自ら不利な状況に追い込む可能性があります。

まとめ

小泉陣営の討論会回避戦略は、確かに過去の反省を踏まえた合理的な判断とも言えます。しかし、国民が求めているのは本格的な政策論争であり、逃げの姿勢はマイナスに作用しかねません。メリットとデメリットを天秤にかけたとき、この戦略は果たして本当に有効なのか。次章では、今後の展開シナリオを想定しながら、この戦略がどのように総裁選の流れに影響を与えるのかを考察していきます。

今後の展開シナリオ

小泉進次郎氏の陣営が「討論会回避」という戦略を選択するかどうかは、総裁選の行方を大きく左右する重要な分岐点となります。ここでは、今後予想される複数のシナリオを整理し、それぞれが持つ影響について考察します。

シナリオ1:討論会回避を貫く

もし小泉陣営が最後まで民放主催の討論会を回避する姿勢を崩さなければ、短期的には「失点を防ぐ」という効果を得られるでしょう。しかしその一方で、国民や党員に「逃げの姿勢」という印象を与え、支持率の伸び悩みにつながる可能性があります。特に高市氏が積極的に討論会に参加し、政策論争で主導権を握れば、その差は明確に浮き彫りとなるでしょう。

シナリオ2:途中から戦略を修正する

世論やメディアの批判を受け、小泉陣営が方針を転換し「やはり討論会に出席する」と決断するケースも考えられます。この場合、初期の回避姿勢は批判されるものの、実際に討論会に臨んで好パフォーマンスを発揮できれば、「やはりリーダーの器だ」という評価に転じる可能性があります。ただし、失敗すれば前回総裁選の再来となり、ダメージはより深刻なものとなります。

シナリオ3:限定的なメディア露出で勝負

もうひとつの可能性は、討論会は回避しつつも、NHKや特定の友好的なメディアに限定して出演し、戦略的に露出をコントロールする方法です。これにより、ネガティブな質問を避けつつ、ポジティブなメッセージだけを届けることが可能となります。ただし、国民から見れば「安全な場でしか話さない」という印象を与え、信頼性を損なうリスクがあります。

シナリオ4:積極的な露出で攻勢に出る

逆に、思い切って討論会や記者会見での質疑に積極的に応じ、堂々と政策を訴えるシナリオもあり得ます。この場合、初期の「回避方針」は単なる情報操作だったと見なされ、「批判を受け止めて変わった」というポジティブな評価につながる可能性があります。国民はリーダーに強さと柔軟さを求めるため、この戦略は一か八かの賭けではありますが、成功すれば大逆転につながります。

記者会見の行方

今後の大きな注目点は、各候補者の出馬会見です。特に小泉氏の会見では、記者からの厳しい質問にどう対応するかが試金石となります。もし「出来レース的な会見」で終われば、「やはり準備された場でしか話せない」という批判が強まるでしょう。逆に、厳しい質問にもしっかり答えることができれば、「討論会に出なくてもリーダーシップを示せる」という評価を得られる可能性があります。

まとめ

今後の総裁選の展開は、小泉陣営がどのシナリオを選ぶかに大きく左右されます。討論会回避という戦略は守りの選択肢ではありますが、それが必ずしも有権者にプラスに働くとは限りません。高市氏との横一線の戦いを制するためには、どの段階でどのように戦略を修正し、国民にリーダーとしての資質を示すかが最大の焦点となるでしょう。次章では、メディアと小泉陣営の関係性について詳しく掘り下げていきます。

メディアと小泉陣営の関係性

政治においてメディアの影響力は計り知れません。特に総裁選のような注目度の高いイベントでは、各候補者の発言や行動が報道を通じて国民に伝わり、支持率に直結します。小泉進次郎氏はこれまで「メディアに強い政治家」としての地位を築いてきましたが、今回の総裁選ではその関係性が大きな試練にさらされようとしています。

「小泉推し」と言われるメディアの存在

一部の報道機関やテレビ番組は、これまで小泉氏を好意的に取り上げる傾向が見られました。若さや知名度、わかりやすい言葉でメッセージを伝える姿は視聴者に訴求力があり、メディアとしても「視聴率が取れる政治家」として重宝してきた面があります。このため、小泉氏が出馬表明する時点で「小泉有利」という空気が一部に漂っていたのは事実です。

討論会回避による関係悪化の懸念

しかし、小泉陣営が「民放主催の討論会を回避する」という方針を取れば、これまで好意的だったメディアとの関係が悪化するリスクがあります。討論会を開催する民放各局にとって、候補者不参加は番組の成立を揺るがす重大な問題です。そのため、当初は「小泉推し」だったメディアも、次第に「不誠実」「説明責任を果たしていない」と批判的に転じる可能性があります。

メディアが求める「公開論争」

国民や党員にとって、公開討論は候補者の資質を見極める貴重な機会です。そしてメディアにとっても、それは「視聴率の取れる番組コンテンツ」です。小泉氏がこれを避ければ、視聴者・有権者だけでなく、メディアそのものも失望することになり、結果的に報道のトーンが冷淡になる恐れがあります。

限定的な発信のリスク

小泉陣営は、討論会を避ける代わりに、特定のメディアやインタビューで情報をコントロールしながら発信していく戦略を取る可能性があります。しかし、この方法は「情報を隠している」という不信感を国民に与えるリスクが大きく、またメディア側から見ても「公平性を欠いている」と批判される要因となります。メディアは公平性を守る義務があるため、候補者が一部の場にしか姿を見せない状況は受け入れがたいのです。

報道姿勢の変化が支持率に直結

これまで小泉氏を積極的に取り上げてきたメディアが、一転して批判的な報道を始めれば、その影響は支持率に直結します。特に横一線の状況では、わずかなネガティブ報道でも票の行方に大きな差を生む可能性があります。小泉陣営にとっては、メディアとの関係悪化は最も避けたいシナリオのひとつでしょう。

まとめ

小泉進次郎氏とメディアの関係は、これまで「好意的な取り上げ」によって支えられてきました。しかし討論会回避という方針は、その関係に深刻なひびを入れる可能性を秘めています。メディアは候補者の言葉を国民に届ける最大のルートであり、その信頼を失うことは選挙戦全体に大きな影響を与えます。次章では、こうした状況を踏まえ、総裁選全体の注目点と今後の見通しを総括していきます。

今後の総裁選の注目点とまとめ

ここまで見てきたように、今回の自民党総裁選は高市早苗氏と小泉進次郎氏の横一線の戦いが最大の焦点となっています。読売新聞の世論調査でも支持率は拮抗しており、両者が互いに一歩も譲らない展開が予想されます。その中で、討論会への参加姿勢やメディア戦略が勝敗を大きく左右することは間違いありません。

注目点1:討論会への対応

小泉陣営が討論会を回避するのか、あるいは途中で戦略を修正して参加するのかは大きな注目点です。討論会は候補者の実力を見極める最も重要な舞台であり、ここでのパフォーマンスが支持率に直結します。特に高市氏が積極的に討論を仕掛ければ、小泉氏の姿勢が鮮明に比較されることになるでしょう。

注目点2:メディアの報道姿勢

メディアが小泉氏を引き続き好意的に取り上げるのか、それとも「討論会回避」を問題視して批判的に報道するのか。その姿勢の変化が有権者の印象に直結します。横一線の状況だからこそ、わずかな報道トーンの変化が票に大きな影響を与える可能性があります。

注目点3:出馬会見と政策論争

各候補者の出馬会見では、記者からの厳しい質問にどう対応するかが試されます。特に小泉氏が「出来レース的な会見」にとどまるのか、それとも本格的な政策論争に踏み込むのかが注目です。また、経済・外交・安全保障といった重要課題に対して、どれだけ具体的なビジョンを示せるかがリーダーとしての資質を測る鍵となります。

注目点4:党員票と地方票の動向

前回の総裁選では討論会での印象が地方票に大きく影響しました。今回も同様に、国民世論だけでなく党員票・地方票の動きが決定的な役割を果たします。討論会やメディア露出が少ない場合、小泉氏がこの票をまとめきれるかが最大の課題となるでしょう。

まとめ

今回の総裁選は、単なる党内選挙を超え、日本の次期リーダーを決める歴史的な局面です。高市氏と小泉氏の一騎打ちは、政策論争とメディア戦略、さらには討論会への姿勢によって大きく情勢が変わる可能性を秘めています。小泉陣営が「守りの戦略」を取り続けるのか、それとも「攻め」に転じるのか。そして国民が最終的にどちらをリーダーとして選ぶのか——その答えは、これからの数週間の展開に委ねられています。

有権者にとって重要なのは、単なる人気や印象ではなく、誰が日本を次の時代へ導けるのかという視点です。討論会や政策論争を通じて、候補者の真の資質が浮かび上がることを期待しつつ、私たち一人ひとりが冷静に見極めていく必要があります。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 小泉進次郞 総裁選討論会から逃亡。 […]