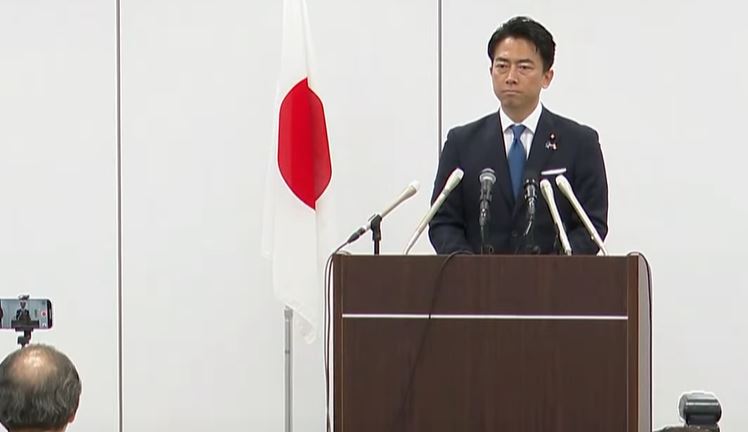

小泉進次郎 裏金議員採用の方向で進めるとか?「一生活躍の機会ないのか」

総裁選と裏金問題の背景

自民党総裁選は、日本の政治において極めて重要な選挙のひとつです。総裁に選出された人物は、与党自民党の党首として次期首相となる可能性が高いため、国内外から注目を集めます。そのため、総裁選の行方は単なる党内選挙にとどまらず、日本の政治全体の方向性を左右するものとなります。

しかし今回の総裁選は、過去に例を見ないほど「政治とカネ」の問題が強く影を落としています。特に大きな争点となっているのが、自民党派閥による「裏金問題」です。派閥が政治資金パーティーを通じて得た収入の一部を議員個人に還流し、収支報告書に記載しなかった疑惑が次々と明らかになり、党の信頼を大きく損なう結果となっています。

この裏金問題を受け、複数の議員が党から処分を受けました。離党勧告や役職停止など、処分内容は議員ごとに異なりますが、有権者の目には「自民党の体質そのものが問われている」という認識が強まっています。処分を受けた議員の数は少なくなく、派閥全体の問題として捉えられている点も特徴的です。

さらに、国民の政治不信は年々深刻さを増しています。裏金問題が明るみに出るたびに「結局、政治家は変わらないのではないか」という失望感が広がり、政治への参加意識や投票率の低下にもつながっています。総裁選は本来、自民党が新しいリーダー像を示し、有権者に信頼回復をアピールする絶好の機会です。しかし裏金問題が争点化することで、候補者たちの政策論争よりも「誰がこの問題にどう向き合うのか」が最大の注目点となっているのです。

つまり、今回の総裁選は単なる権力争いではなく、「自民党が信頼を取り戻せるかどうか」をかけた試金石といえます。そしてこの状況下で発せられた小泉進次郎氏の発言は、国民の関心を一層引き寄せるものとなっています。

小泉進次郎氏の発言内容

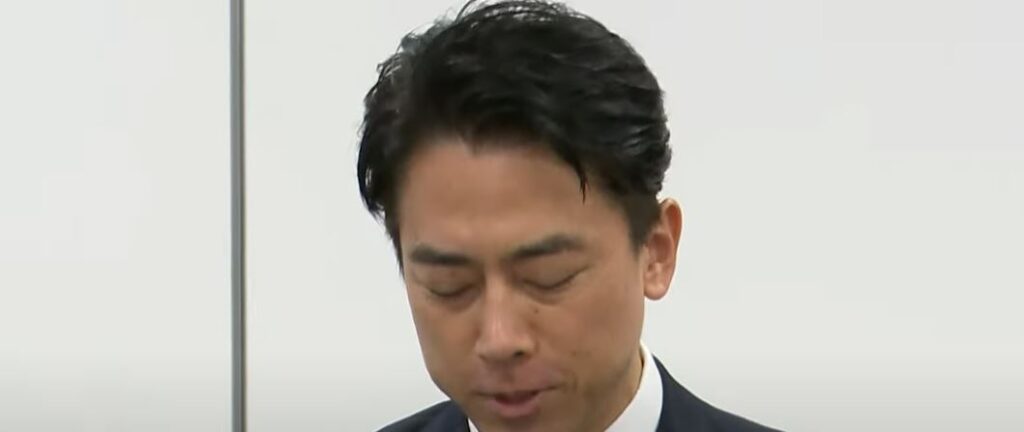

総裁選を前に注目を集めたのが、小泉進次郎氏の発言です。裏金問題で処分を受けた議員について「一生活躍の機会がないのか」と述べ、復帰の可能性を否定しない姿勢を示しました。この発言は、党内外に大きな波紋を広げています。

この言葉は、裏金問題をめぐる議論の中で飛び出したものです。自民党にとって、裏金問題で処分された議員をどう扱うかは避けて通れないテーマとなっています。党内の一部には「厳しい処分を下すべきだ」という強硬な意見がある一方で、「一度の過ちで政治生命をすべて奪うべきではない」という声も存在します。小泉氏の発言は、まさにその後者の立場をにじませるものでした。

小泉氏の「一生活躍の機会がないのか」という発言は、単に処分議員を擁護するものではなく、政治家としての再起の道をどう設定するのかという問題提起でもあります。もし処分を受けた議員が完全に表舞台から排除されるのであれば、彼らは「政治の世界で再挑戦できない」という厳しい現実に直面します。しかし同時に、それは有権者にとって「政治家に甘い」という印象を与えかねず、党全体の信頼回復を妨げるリスクもはらんでいます。

また、小泉氏はこれまでにも「改革派」として知られ、世論を意識した発言で注目を集めてきました。今回の発言も、単なる党内向けのメッセージではなく、国民に向けた問いかけとしての意味合いが強いといえます。つまり「過ちを犯した政治家にどのような更生の道を与えるべきか」という社会全体への問題提起でもあるのです。

一方で、この発言に対しては賛否両論があります。支持者からは「人間は失敗から学ぶもの。チャンスを奪うべきではない」という評価がある一方、批判的な立場からは「有権者の信頼を裏切った議員を簡単に許してはならない」という厳しい声も上がっています。小泉氏の言葉は、裏金問題の解決に向けて「厳罰か、更生か」という新たな論点を提示したといえるでしょう。

このように、小泉氏の発言は単なる一言にとどまらず、総裁選の論点を広げ、議論をさらに深める役割を果たしています。そして同時に、彼自身の政治的立場や将来的なリーダー像を浮き彫りにすることにもつながっています。

裏金議員処分の現状

自民党を揺るがせた裏金問題において、党は関与が確認された複数の議員に処分を下しました。処分内容は離党勧告、役職停止、党員資格停止など多岐にわたり、対象となった議員の数も少なくありません。とりわけ、派閥の中枢にいた議員や将来を嘱望されていた若手議員までが処分対象となったことで、党内外に大きな衝撃を与えました。

処分を受けた議員の現状は様々です。表立った活動を自粛し、地元での支持固めに奔走する者もいれば、政治活動を事実上停止している者もいます。中には「潔く議員辞職すべきだ」との批判を浴びながらも、議席を守り続けているケースもあり、対応の差が問題視されています。このような状況は、党全体の一貫性を欠く印象を与え、信頼回復の妨げとなっています。

党内からは「処分は甘すぎるのではないか」という声も多く聞かれます。とりわけ、一般有権者から見れば「裏金を受け取りながら議員を続けられるのか」という不信感が拭えず、処分の妥当性が強く問われています。政治倫理の観点からすれば、一度でも裏金に関与した議員は厳格に処分されるべきだという意見が根強いのです。

一方で、処分を受けた議員の一部には「組織ぐるみで行われていたことなのに、なぜ個人だけが責任を取らされるのか」という不満もあります。派閥の慣習や党内文化に問題があったとする見解は少なくなく、個々の議員にすべての責任を押し付けることが妥当かどうかについても議論が続いています。

この問題は、単なる個人の不祥事にとどまらず、自民党という組織のガバナンス不足を露呈するものとなりました。処分を下したとしても、有権者が納得する形での説明や改革の姿勢が示されなければ、信頼回復には至りません。むしろ「トカゲの尻尾切り」と批判されるリスクが高まり、党のイメージ悪化を招きかねないのです。

結局のところ、裏金議員の処分は「どこまで厳格にするのか」「再起の道を残すのか」という二つの方向性の狭間で揺れ動いています。この揺らぎこそが、有権者にさらなる不信感を与える要因となっているのです。

復帰容認の可能性

小泉進次郎氏の「一生活躍の機会がないのか」という発言は、裏金議員の復帰容認の可能性を示唆したものとして受け止められています。自民党が厳しい処分を下した一方で、完全に再起の道を閉ざすのか、それとも一定の期間や条件を満たせば復帰を認めるのかは、党内で意見が分かれる重要なテーマとなっています。

まず、復帰を容認するための条件として考えられるのは、有権者への説明責任の果たし方です。裏金問題に関与した議員がどのように責任を認め、反省を示し、再発防止に取り組むかが重要なポイントとなります。単に処分期間を過ごしただけで復帰するのではなく、信頼回復のための具体的な行動が求められます。

また、復帰をめぐる議論では「選挙における有権者の審判」も大きな意味を持ちます。最終的に議員を選ぶのは有権者であり、処分を受けた議員が次回の選挙で再び支持を得られるかどうかが、実質的な復帰の可否を決める最大の要素となります。つまり、党がどれほど復帰を認めても、有権者が許さなければ政治家としての活動は続けられないのです。

自民党には過去にも不祥事を起こした議員が一定期間を経て復帰した事例があります。派閥政治や献金スキャンダルで批判を受けた議員が、時間の経過とともに再び要職に就いた例も少なくありません。こうした歴史的な前例があるからこそ、今回の裏金問題でも「将来的に復帰が認められるのではないか」という見方が出ているのです。

しかし同時に、現在の世論はかつて以上に厳しい目を向けています。SNSの普及によって情報が瞬時に拡散し、有権者の監視の目は以前よりもはるかに強まっています。過去のように「時間が経てば忘れられる」という状況は成立しにくくなっており、復帰を容認するためには従来以上に高い透明性と説明責任が不可欠となっています。

したがって、小泉氏の発言は単なる擁護ではなく、「復帰の道をどう設計すべきか」という制度的な課題を突きつけるものだと解釈できます。裏金問題を単なるスキャンダル処理で終わらせるのではなく、政治家の責任と再起のあり方を社会全体で議論する必要があることを示しているのです。

世論の反応と有権者の声

小泉進次郎氏の「一生活躍の機会がないのか」という発言は、瞬く間にSNSやメディアで拡散され、世論を二分する大きな議論を巻き起こしました。特にSNS上では「更生の道を与えるべきだ」という意見と、「裏金議員に再起の資格はない」という意見が鋭く対立し、コメント欄やハッシュタグで激しい議論が展開されています。

肯定的な立場をとる人々は、「誰にでも失敗はある。反省の機会を与えなければならない」と主張しています。特に小泉氏の支持層には若年層が多く、彼らの間では「一度の過ちで人生をすべて否定すべきではない」という寛容な価値観が見られます。この視点は、人材を活かすことの重要性や再チャレンジを社会が受け入れるべきだという考えに基づいています。

一方で否定的な立場は、より強い言葉で反論しています。「国民の信頼を裏切った政治家に再挑戦の余地はない」、「説明責任を果たさずに復帰するのは不公平だ」という声が目立ちます。特に高齢層や長年政治を見てきた層からは、自民党に対する根深い不信感が背景にあり、「結局は身内に甘い体質が繰り返されるのではないか」という厳しい批判が寄せられています。

このように世論が分かれる中で浮かび上がっているのは、有権者が強く求めている「政治の透明性」です。裏金問題は不透明な金の流れが原因であり、それを是正する仕組みがなければ信頼は回復しません。単に「反省したから復帰させる」という対応では、有権者の納得は得られないでしょう。むしろ、徹底した情報公開や第三者機関によるチェック体制の強化など、制度的な透明性の確保が不可欠です。

世論調査の結果を見ると、「裏金問題を最重要課題とすべきだ」と考える有権者の割合は高く、総裁選の争点として関心を持つ人々が増えています。この傾向は投票行動にも直結する可能性があり、総裁選で誰が勝つかだけでなく、その後の衆議院選挙や参議院選挙において自民党の支持率に大きく影響するでしょう。

つまり、小泉氏の発言は単なる個人の意見にとどまらず、有権者の政治参加意識を刺激し、国民全体の「政治とカネ」に対する意識を高めるきっかけとなっているのです。その意味で、この発言の影響力は計り知れないものがあります。

総裁選における「政治とカネ」の争点化

今回の自民党総裁選では、政策論争や外交・経済戦略以上に注目されているテーマが「政治とカネ」の問題です。裏金疑惑が相次いで発覚し、多くの議員が処分を受けたことで、有権者の関心は「自民党は本当に変われるのか」という一点に集中しています。総裁選は本来、候補者の政策やリーダーシップを競う場であるはずですが、今回は裏金問題が全てを覆い隠すかのように争点化しているのが特徴です。

候補者のスタンスを比較すると、違いが浮き彫りになります。ある候補者は「厳格な処分と徹底的な透明化」を掲げ、信頼回復を最優先課題と位置付けています。一方で、別の候補者は「過去の問題に過度に縛られるべきではない」とし、未来志向の政策論争を強調する姿勢を取っています。小泉進次郎氏の発言は、その中間に位置するもので、処分議員への一定の理解を示しつつも、政治改革の必要性を強調する立場だといえます。

この構図は、有権者にとって重要な選択を迫ることになります。すなわち、「厳罰による刷新」か「再起を許す包容」かという二者択一です。どちらの姿勢が信頼回復につながるのか、国民の判断が総裁選の行方を左右することになります。

また、今回の総裁選は自民党全体の未来を占う試金石でもあります。仮に「政治とカネ」の問題を軽視する総裁が誕生すれば、有権者の不信感はさらに強まり、次の国政選挙で大きな痛手を負う可能性が高まります。逆に、徹底した改革を掲げる総裁が誕生すれば、一定の信頼回復につながり、自民党の体質改善への期待も高まるでしょう。

ただし、信頼回復は一朝一夕で達成できるものではありません。どの候補者が総裁に選ばれたとしても、裏金問題に対して具体的な制度改革を打ち出さなければ、有権者は納得しないでしょう。例えば、政治資金の流れを完全に透明化する仕組みや、第三者機関による厳格な監視制度の導入などが不可欠です。

総裁選は自民党内部の権力争いにとどまらず、国民が「政治とカネの問題にどう決着をつけるのか」を見極める重要な場でもあります。その意味で、小泉氏の発言を含め、候補者一人ひとりの姿勢が厳しく問われる局面に立たされているのです。

小泉進次郎氏の狙いと政治的立場

小泉進次郎氏の「一生活躍の機会がないのか」という発言は、単なる感情的な擁護発言ではなく、彼自身の政治的狙いが込められていると考えられます。小泉氏はこれまで「改革派」として知られ、世代交代や新しい政治のあり方を強調してきました。今回の発言も、裏金問題をきっかけに「政治家の責任と再起の仕組みを問い直す」という新しい視点を提示することで、他の候補者との差別化を図ろうとする意図が見え隠れしています。

小泉氏の政治的スタンスは、一貫して国民の共感を得る言葉を発信することにあります。彼は従来の派閥政治や密室での談合的な決定に批判的であり、より開かれた政治を志向してきました。その姿勢は若い世代を中心に支持を集め、「ポスト安倍」「ポスト岸田」として早い段階から次世代リーダー候補と目されてきた背景があります。

今回の発言に込められた狙いのひとつは、「寛容と改革の両立」をアピールすることです。裏金問題に対して厳しい処分を求める声が多い一方で、「全員を排除すれば人材を失う」という現実的な課題も存在します。小泉氏はその板挟みの中で、厳しさだけでなく再起の可能性も示すことで、バランスの取れたリーダー像を打ち出そうとしているのです。

また、小泉氏にとってこの発言は「次の総裁候補としての布石」という意味合いも持っています。総裁選において直接立候補するか否かにかかわらず、世論の注目を集め、国民に対して「政治とカネ」にどう向き合うのかを示すことは、将来的なリーダーシップへの評価につながります。発言を通じて「政治家は失敗をどう扱うべきか」という大きなテーマを掲げたことは、若手政治家としての存在感を強める効果をもたらしています。

一方で、この発言にはリスクも伴います。厳罰を望む有権者からは「甘い」と受け取られる可能性が高く、特に裏金問題に強い不信感を持つ層からは批判の対象となりかねません。小泉氏はそうしたリスクを承知の上で、あえて発言したとも考えられます。それは、彼が単に迎合的な政治家ではなく、自らの信念を前面に打ち出すスタイルを貫いている証拠ともいえるでしょう。

つまり、小泉進次郎氏の今回の発言は、総裁選の単なる一場面を超えた意味を持っています。党の将来像や政治文化のあり方を問い直す挑戦であり、彼自身が「改革派リーダー」としての存在感を再び示す機会となっているのです。

今後の展望とまとめ

自民党総裁選は、単なる党内の権力闘争にとどまらず、日本政治の未来を左右する重要な節目となっています。裏金問題が最大の争点となった今回の総裁選は、自民党が「国民の信頼を回復できるかどうか」を試される場でもあります。候補者たちがどのような姿勢を示すかによって、自民党の将来だけでなく、日本の民主主義全体への信頼にも大きな影響を及ぼすことになるでしょう。

裏金問題の決着に必要なのは、単なる処分の強化ではありません。透明性の徹底、制度改革、説明責任の履行が不可欠です。具体的には、政治資金の流れをリアルタイムで公開する仕組みや、第三者機関による厳格な監視制度の導入、再発防止のための法改正などが求められています。これらの改革なくしては、有権者の疑念を払拭することはできません。

小泉進次郎氏の「一生活躍の機会がないのか」という発言は、この問題を単なるスキャンダル処理にとどめず、「政治家の責任と再起のあり方」という普遍的なテーマに昇華させました。発言は賛否を呼びましたが、それ自体が議論を深め、国民の政治意識を刺激したという点で大きな意味を持ちます。彼の言葉は、総裁選後も「政治とカネ」をめぐる議論の中心に残り続ける可能性が高いでしょう。

今後の展望として重要なのは、総裁選で誰が勝つかだけではなく、その後に自民党がどのような改革を実行するかです。たとえ新しい総裁が誕生しても、改革が形骸化すれば国民の不信感は一層深まり、政権基盤を揺るがす結果を招きかねません。逆に、実効性のある改革が進められれば、失われた信頼を少しずつ取り戻すことができるでしょう。

総じて言えるのは、今回の総裁選は自民党にとって「最後の警鐘」になり得るということです。国民の目は厳しく、従来の甘い体質を続ければ政権の存続そのものが危うくなります。小泉氏の発言は、その現実を突きつける一石を投じたものとして、長期的に評価されるかもしれません。

つまり、今回の総裁選は「誰が総裁になるか」ではなく、「自民党がどう変わるか」が本当の争点なのです。そして国民は、その変化を厳しく見極めています。小泉氏の言葉がその流れを後押しするのか、それとも一過性の話題で終わるのか——その答えは、総裁選の結果とその後の改革の進展にかかっています。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 小泉進次郎 裏金議員採用の方向で進めるとか?「一生活躍の機会ないのか… […]