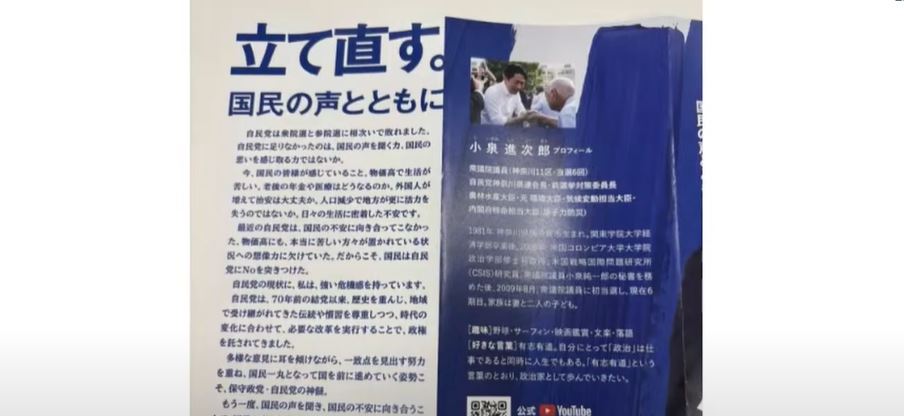

日本保守党 竹上裕子が離党で百田代表が大激怒!経緯は?

保守党を揺るがす竹上裕子氏の突然の離党届と百田代表の反応

2025年9月、保守党内で突如として大きな波紋を呼んだのが、竹上裕子氏の離党届提出でした。党内外にほとんど予兆を見せずに届け出を行ったことで、政治関係者や支持者は一様に驚きの声をあげています。この出来事は、単なる一議員の離党にとどまらず、党の信頼性や結束に直結する重大な問題として取り上げられています。

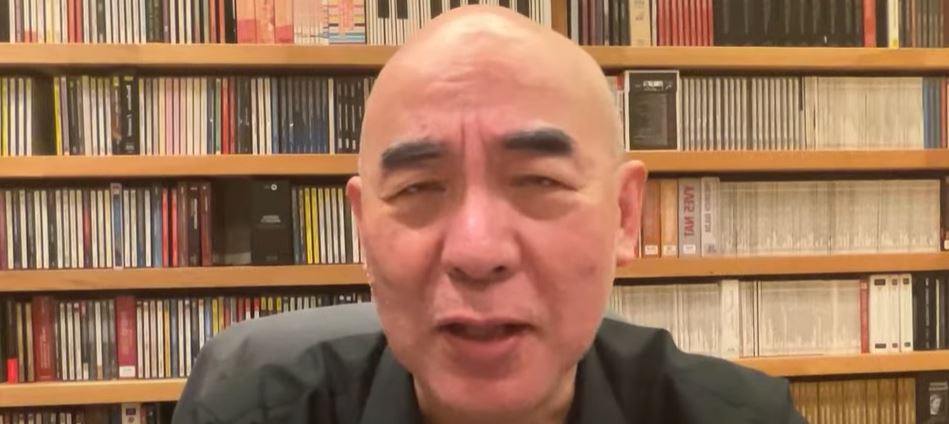

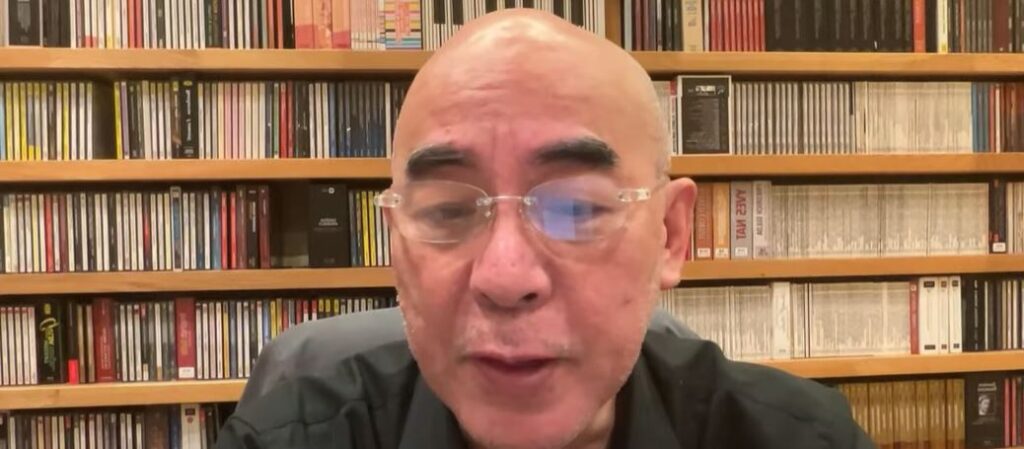

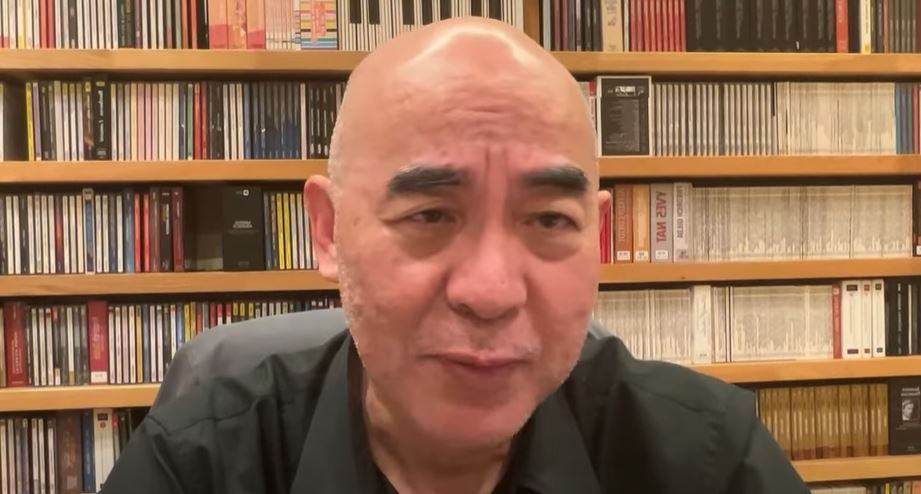

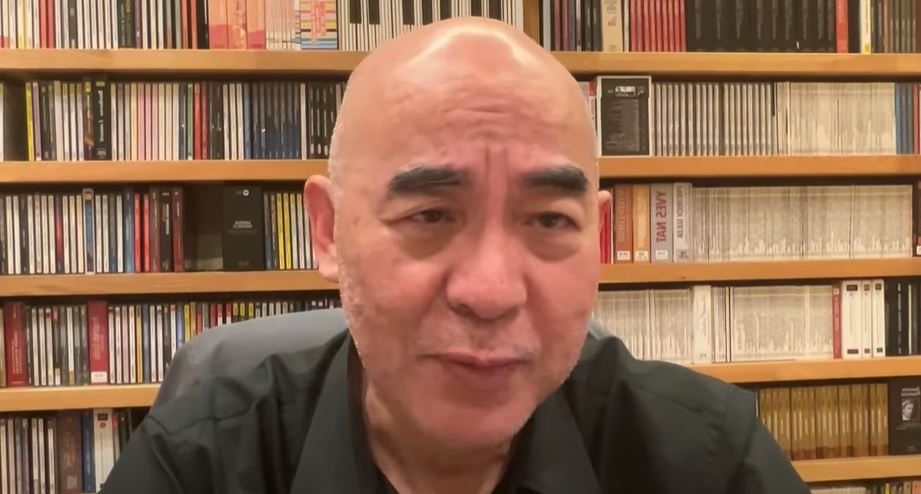

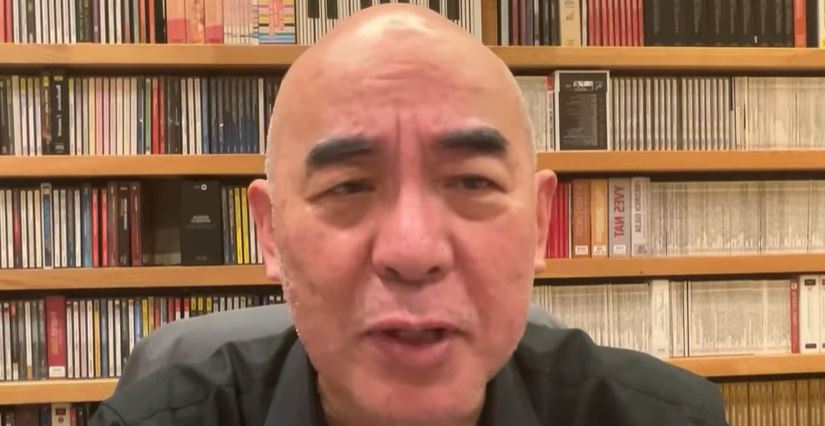

特に注目を集めたのは、保守党代表である百田尚樹氏の反応です。百田氏は記者会見やSNSを通じて「礼儀を欠いた行為である」と強い不快感を示しました。政治の世界では、離党や政策転換は珍しいことではありませんが、通常は事前の協議や根回しが行われます。それを飛び越えた突然の行動が、百田氏の怒りを買った大きな要因といえるでしょう。

また、この問題は単に竹上氏と百田氏の対立にとどまらず、名古屋市長・河村たかし氏の存在も浮上させました。百田氏は河村氏に対しても「反党行為があった」と公に批判しており、保守党の内部対立がさらに複雑化していることを示しています。結果として、党内の結束力やリーダーシップに疑問符がつけられ、支持者からは「今後の選挙に影響するのではないか」という懸念の声も出ています。

この記事では、この騒動の経緯や背景、そして今後の政治的影響について、徹底的に解説していきます。まずは竹上裕子氏の離党に至るまでの流れを詳しく見ていきましょう。

竹上裕子氏の突然の離党届、その経緯と背景

今回の騒動の中心人物である竹上裕子氏は、保守党の中でも比較的知名度が高く、地域活動や政策発信を積極的に行ってきた議員でした。しかし2025年9月、突如として党本部に離党届を提出し、その知らせは瞬く間にメディアやSNSを駆け巡りました。

通常、政党を離れる場合は、党代表や幹部との面談や調整を経て、党内外への発表が行われるのが一般的です。ところが竹上氏の場合、事前に百田代表をはじめとする執行部に相談することなく、突然の提出という異例の方法を取りました。この“礼儀を欠いた”行為こそが、百田代表の憤りを呼び、今回の問題を一層大きくしています。

竹上氏の離党理由については、公式には詳細が語られていません。しかし関係者の証言や周囲の分析によると、党運営に対する不満や、百田代表の強いリーダーシップに対する反発が根底にあったと見られています。特に、政策決定や候補者選定のプロセスにおいて「透明性が欠けている」「一部の幹部の意向が強すぎる」といった声が以前から党内でささやかれていたこともあり、竹上氏がその不満を象徴するかたちで離党に踏み切った可能性があります。

さらに注目すべきは、タイミングです。保守党は今後の地方選挙や国政での勢力拡大を目指して準備を進めている最中であり、党の結束が強く求められている局面でした。その時期に離党が表面化したことで、党のイメージダウンは避けられず、支持者や有権者に対して「内部に不協和音がある」という印象を与える結果となっています。

また、竹上氏は離党届提出後、記者会見や公式声明を出していないことも波紋を広げています。政治家としては異例の沈黙であり、これが逆に「裏に何か大きな対立構造があるのではないか」という憶測を呼び起こしています。ネット上では「本当に自発的な離党なのか」「誰かの意向を受けて動いたのでは」といった議論も巻き起こり、騒動は一向に収束する気配を見せていません。

このように、竹上裕子氏の離党は単なる一議員の判断にとどまらず、党全体のガバナンスやリーダーシップに疑問を突きつける出来事となっています。次に、この突然の離党に対して強く反応した百田代表の言葉を詳しく見ていきましょう。

百田代表が語る「礼儀」の欠如と強い憤り

竹上裕子氏の突然の離党届に対して、もっとも強く反応したのが保守党代表の百田尚樹氏でした。百田氏は作家としても知られ、歯に衣着せぬ発言で注目を集めてきましたが、今回の件については特に強い言葉で批判を展開しました。その中心にあったのが「礼儀」という言葉です。

百田氏は離党の事実が判明した直後、自身のSNSや記者会見で「事前に何の話もなく突然離党届を出すのは礼儀を欠いている」と明言しました。政治の世界においては、所属する政党との信頼関係が基本となります。離党という重大な決断を下す際には、代表や幹部に相談し、最終的には円満な形で退くことが求められるのが一般的です。それを飛び越えて“突然の行動”に出た竹上氏に対し、百田氏は強い不快感を示したのです。

ここで注目すべきは、百田氏が単に「裏切り」といった政治的批判をしたのではなく、あえて「礼儀」という言葉を使った点です。これは単なる政策の不一致や方向性の違いではなく、人間関係や社会的なマナーの欠如に対する非難でもありました。百田氏にとって、政治家以前に人として守るべき筋道を外れた行為に映ったのでしょう。

さらに百田氏は、「政治の世界は議席や権力の奪い合いだけではない。信頼と義理を欠いた行動は、いずれ自らに跳ね返ってくる」と警告しました。これは竹上氏個人への批判であると同時に、党内外に向けてのメッセージでもあります。すなわち、保守党においては信頼関係を何よりも重視し、裏切りや不義理は決して容認しないという姿勢を示したのです。

こうした発言は、支持者の間でも賛否両論を呼びました。一部の支持者は「代表の言う通りだ。礼儀を欠いた離党は信用できない」と百田氏の姿勢を支持しました。一方で「礼儀を重んじるのは理解できるが、党内に不満があったなら議論を避けたのは代表側の問題ではないか」という批判的な意見も少なくありません。つまり、竹上氏の行動と百田氏の反応は、保守党の内外における議論の火種を広げる結果となったのです。

また、百田氏の「礼儀」発言は、政界全体に対するメッセージとしても解釈できます。近年、日本の政界では離党や党派替えが頻繁に行われ、政策よりも選挙の有利不利で動く議員も少なくありません。その中で「義理人情」や「礼儀」といった価値観を強調する百田氏の発言は、保守党のアイデンティティを象徴するものとも言えます。

一方で、竹上氏側の沈黙が続いているため、百田氏の発言が一方的に報じられる状況となっており、メディアの関心は今後ますます高まることが予想されます。竹上氏が反論や釈明を行うのか、それとも沈黙を貫くのかによって、この問題の展開は大きく変わるでしょう。

次に、百田代表が言及した「反党行為」というキーワードに注目します。ここでは名古屋市長・河村たかし氏がどのように関与しているのか、その背景を詳しく見ていきます。

河村たかし氏の「反党行為」とは何か、その実態に迫る

竹上裕子氏の突然の離党騒動に関連して、もう一人名前が浮上したのが名古屋市長・河村たかし氏です。百田尚樹代表は竹上氏の件とあわせて、河村氏の行動についても「反党行為にあたる」と強い言葉で批判しました。この発言は政界に大きな波紋を広げ、保守党の内部対立が単なる一議員の問題にとどまらないことを浮き彫りにしています。

そもそも「反党行為」とは、党の方針や活動に明確に反する行動を指します。一般的には、党が支持する候補者に対して公然と反対したり、選挙で別の候補を応援したりする行為が挙げられます。今回、河村氏が問題視されたのも、党の方針と異なる発言や行動が繰り返されたことにあります。

具体的には、河村氏は地域の選挙活動において、保守党公認の候補者を積極的に支援する姿勢を見せず、むしろ別の候補者を後押しするような動きを見せたと報じられています。この点について百田氏は「党の一員でありながら、選挙で他陣営を利する行為は到底容認できない」と強く非難しました。

さらに、河村氏はメディアの取材に対して「自分は市長であり、市民のために活動している」と述べ、党の方針よりも地域の独自性を重視する発言を繰り返しています。これは一見すると首長として当然の姿勢のようにも映りますが、党内からは「保守党のブランドを利用しながら、必要な場面では党を無視している」との不満が高まっているのです。

このような行動が「反党行為」と見なされた背景には、保守党がまだ新興政党として結束を固めている途上にあるという事情があります。党の存在感を高め、支持を広げるためには、一枚岩となって活動することが欠かせません。そうした状況で河村氏の独自行動が続くことは、党全体の信頼性を揺るがすリスクがあるのです。

また、河村氏は地域での強い支持基盤を持っているため、党としても簡単に関係を断つことができないというジレンマを抱えています。支持者の中には「河村市長のような自由なスタンスがあるからこそ応援できる」という声もあり、処分や排除に踏み切れば逆に支持層を分裂させる恐れもあります。百田代表の発言は、こうした複雑な状況の中であえて“警告”を発したものと見ることもできるでしょう。

さらにSNS上では、「河村氏の行動は反党行為ではなく、むしろ地域住民の声を代弁しているのではないか」という擁護論も存在します。一方で「党の看板を背負っている以上、組織の方針を軽んじるのは許されない」との厳しい声もあり、世論も二分しています。

こうした河村氏の動きが今後どう影響するかは予断を許しません。百田代表が“反党行為”という強い言葉を使ったことは、党内の規律を正す狙いがある一方で、河村氏との関係悪化を加速させる可能性も否めません。いずれにしても、この問題は単なる一人の行動を超えて、保守党全体の結束や信頼性に大きく関わるテーマとなっているのです。

次の章では、今回の騒動を通じて見えてきた保守党の内部事情や、対立の根源について掘り下げていきます。

保守党の内部事情と対立の根源とは何か

竹上裕子氏の離党や河村たかし氏の「反党行為」とされる言動は、単なる個別の事件ではありません。その背景には、保守党という新興政党が抱える内部事情や、組織運営上の課題が横たわっています。ここでは、今回の騒動を引き起こした要因を掘り下げ、対立の根源を明らかにしていきます。

まず第一に挙げられるのが党内の意思決定のあり方です。保守党は発足以来、カリスマ的なリーダーシップを持つ百田尚樹代表の存在感が非常に強く、その言動や方針が党全体を方向づけてきました。支持者からすれば、百田氏の強力な発信力こそが党の魅力ですが、一方で党内の議員や関係者にとっては「意見が通りにくい」「上意下達的な体制が強い」と感じられる場面も多かったとされています。

竹上氏が離党届を突然提出した背景には、このようなガバナンスの不透明さが関係している可能性があります。党の運営に関する不満や、意思決定の過程での摩擦が積み重なった結果、「相談しても無駄だ」と考え、突然の行動に至ったのではないかと推測されます。

次に、河村たかし氏のケースです。河村氏は地域での独自色が強く、保守党という枠に収まりきらない発言や行動を繰り返してきました。党としては知名度の高い首長を仲間に迎えることで影響力を拡大したい思惑がありましたが、その一方で「組織の方針と噛み合わないリスク」を抱える結果となりました。つまり、党の拡大と結束のバランスが取れないことが、今回の騒動の根本的な原因のひとつだと言えるでしょう。

また、保守党は政策面での統一感にも課題を抱えています。掲げる理念やスローガンは明確であっても、実際の政策や地域での実行計画においては、議員や支持層ごとに温度差が存在します。この政策面の不一致が、竹上氏や河村氏のように「党方針に従いきれない人物」を生み出し、やがて対立へと発展してしまうのです。

さらに見逃せないのは支持基盤の多様性です。保守党を支持する層は、従来の自民党支持層の一部や、既存政治に不満を持つ無党派層、さらには地域政党を支持してきた住民など、幅広い背景を持っています。そのため、党の方針が特定の層に偏れば、他の支持層が離れていくリスクが常につきまといます。この構造的な脆さが、内部対立をより深刻にしているのです。

総じて、今回の一連の出来事は「保守党の成長痛」とも言えます。新しい政党が拡大する過程では、リーダーシップのあり方、意思決定の仕組み、支持基盤の多様性といった問題が必ず表面化します。竹上氏や河村氏の行動は、その矛盾が表に出た象徴的な出来事に他なりません。

では、こうした内部対立は党にどのような影響を及ぼすのでしょうか。次の章では、保守党を取り巻く世論や有権者の反応、今後の政治的影響について考察していきます。

政治的影響と世論の受け止め

竹上裕子氏の突然の離党、そして百田尚樹代表による強い批判と「反党行為」という言葉の使用は、保守党に深刻な政治的影響をもたらしました。この出来事は単なる党内のトラブルにとどまらず、メディアや有権者の関心を集め、政党としての信頼性や将来性にまで影を落としています。

まず注目すべきは、メディアの報道姿勢です。主要新聞やテレビ各局は「新興政党の内部対立」として大きく取り上げ、特に「礼儀を欠いた離党」という表現や「反党行為」という強い言葉は繰り返し引用されました。メディアにとっては、話題性のあるスキャンダルとして格好の素材であり、それが世論形成に直結しました。

次に、有権者の反応です。支持者の間では大きく二つに分かれています。一方は「代表の言う通り、信頼や礼儀を欠いた行動は許されない」と百田氏を支持する層。もう一方は「議論ができない体制そのものに問題がある」と批判的に見る層です。この分裂は、保守党の基盤がまだ固まりきっていないことを浮き彫りにしています。

特に地方の有権者からは、「党よりも地域の声を優先すべきだ」という意見が多く見られました。これは河村たかし市長の発言や行動に一定の共感があることを意味します。その一方で、「地域代表を名乗りながら党の方針を軽視するのは矛盾だ」とする声も根強く、地域政治と党政治の摩擦が明確に現れた形となりました。

また、この問題は選挙への影響も避けられません。政党にとって選挙は最大の試金石であり、内部対立は支持者の離反を招く大きなリスクです。特に無党派層は「内部のゴタゴタが多い政党は信用できない」と冷ややかに見ている傾向が強く、今回の騒動が地方選挙や国政選挙に影を落とす可能性は高いとみられます。

さらにSNS上では、今回の件に関する議論が白熱しました。X(旧Twitter)やYouTubeなどでは「百田代表のリーダーシップに問題がある」「竹上氏の行動は無責任だ」「河村市長は自由すぎる」といった多様な意見が飛び交い、保守党をめぐる世論は日々二極化しています。このようなネット上での分断は、そのまま世論調査や選挙結果に反映される可能性があるため、党にとって看過できない状況です。

一方で、この騒動は保守党にとって組織改革の契機になる可能性もあります。強すぎるリーダーシップに依存するのではなく、議員一人ひとりの意見を尊重する体制を構築できれば、逆に党の結束を強めることもできるでしょう。世論の批判を受け止め、柔軟に方向転換できるかどうかが今後の成否を左右します。

総じて、竹上氏の離党と河村氏の「反党行為」は、保守党にとって試練であると同時に、進化のチャンスでもあります。次章では、この問題を過去の類似事例と比較しながら、保守党が直面する課題の本質を探っていきます。

過去の類似事例との比較から見る保守党の現状

今回の竹上裕子氏の突然の離党や、河村たかし氏の「反党行為」をめぐる騒動は、決して前例のないものではありません。日本の政界では、過去にも多くの政党で内部対立や離党劇が繰り返されてきました。それらの事例と比較することで、保守党が直面している問題の特性や今後の行方がより明確になります。

まず思い出されるのは、自民党内の派閥抗争です。長年政権を担ってきた自民党は、表向きの結束を保ちながらも、派閥間の対立や権力争いが絶えませんでした。特定の議員が離党して新党を立ち上げたり、選挙戦で公認候補と対立候補が同じ地域で競合したりするケースも少なくありません。これらの事例は、政党において「個人の意志」と「組織の方針」が衝突する典型的な例といえます。

次に挙げられるのが、民主党の分裂劇です。かつて政権を握った民主党は、理念や政策の違いから次々と離党者が出て、最終的には複数の小政党に分裂しました。この過程では「議論の不十分さ」「リーダーシップの欠如」「支持層の多様化への対応不足」といった問題が顕在化しました。保守党の現状と重なる部分が多く、特に「支持層の幅広さが逆に結束を難しくする」という点は非常に参考になります。

さらに、地方政党や地域政党に目を向けると、大阪維新の会の事例も参考になります。維新は強いリーダーシップと明確な理念で急成長しましたが、内部では議員の離党や対立が相次ぎました。それでも「改革」という旗印を共有することで党の結束を維持し、一定の成果を上げることができました。ここから学べるのは、対立や離党があっても党全体としてのビジョンが明確であれば存続可能であるということです。

これらの過去事例と比べると、保守党の特徴は「リーダーの影響力が極めて強い一方で、組織的な制度設計がまだ未成熟」という点にあります。百田代表の発信力は党を大きくする原動力であると同時に、異論を受け止める器の不足としても作用しているのです。そのため、竹上氏や河村氏のような「独自のスタンスを持つ人物」との摩擦が表面化しやすい環境が整っていると言えます。

一方で、歴史が示すように、内部対立や離党があったからといって必ずしも党が衰退するわけではありません。むしろ、こうした試練を経て組織が成熟するケースも多いのです。重要なのは、党としての理念や方向性を再確認し、組織運営の仕組みを整えることです。それができなければ、民主党のように分裂へと進む可能性もありますが、逆に維新のように成長を続ける道も残されています。

過去の事例との比較から見えてくるのは、「保守党はいま、政党としての分岐点に立たされている」ということです。次の章では、この分岐点をどう乗り越えるのか、保守党の今後の展望について考察していきます。

今後の展望とまとめ ― 保守党はどこへ向かうのか

竹上裕子氏の突然の離党、そして河村たかし氏に対する「反党行為」の指摘は、保守党の結束や信頼性に大きな影響を与えました。しかし同時に、この出来事は新興政党である保守党が直面する課題を鮮明に浮き彫りにしたとも言えます。ここでは、今後の展望と課題を整理し、今回の騒動が持つ意味を総括していきます。

第一に、保守党に求められるのは組織運営の透明化です。竹上氏の突然の離党が「礼儀を欠いている」と批判された背景には、党内で意見を調整する仕組みの不足がありました。もし議員や関係者が自由に意見を表明し、議論できる環境が整っていれば、今回のような突然の行動は避けられたかもしれません。今後は、リーダーの発信力に頼るだけでなく、組織全体として意見を集約できる体制が不可欠です。

第二に、党内の多様性との向き合い方が問われます。河村市長のように地域性を重視する政治家や、独自の価値観を持つ議員を抱えることは、党の広がりにとってプラスでもあります。しかし、それが組織の方針と衝突した場合にどのように調整するのかが課題となります。排除するのか、それとも共存の仕組みを作るのか。保守党がこの難題にどう答えるかは、今後の政党の存続に直結するでしょう。

第三に、世論との関係構築も重要です。今回の騒動は、メディアやSNSを通じて瞬く間に広がりました。百田代表の発言は大きな話題を呼びましたが、同時に批判的な意見も噴出しました。現代政治においては、党内の出来事がそのまま世論形成に直結します。だからこそ、透明性のある情報発信と、批判を受け止める柔軟さが求められるのです。

第四に、選挙戦への影響です。内部対立は必ず選挙結果に影響を及ぼします。特に新興政党にとって、支持者の信頼は最大の資産です。今後の地方選や国政選挙に向けて、保守党が「内部の混乱を乗り越え、結束を取り戻した」という姿勢を見せられるかどうかが、勝敗の分かれ目になるでしょう。

まとめると、今回の一連の騒動は保守党にとって大きな試練ですが、それを乗り越えることができれば、むしろ政党として成熟する契機となる可能性もあります。歴史を振り返れば、どの政党も成長の過程で内部対立や離党劇を経験してきました。重要なのは、それをどう乗り越えるかです。

百田代表が強調した「礼儀」という言葉には、単なるマナー以上の意味が込められています。それは信頼関係を大切にし、筋を通すことの重要性です。政治は数字や票だけで動くものではなく、人と人との信頼によって成り立っています。保守党がその信頼を再構築できるかどうかが、今後の日本政治における存在感を左右するでしょう。

本記事では、竹上裕子氏の突然の離党と河村たかし氏の「反党行為」批判をめぐる騒動を取り上げ、経緯・背景・世論・比較事例・今後の展望を整理しました。保守党にとっての課題は山積していますが、それを乗り越えた先に新しい可能性が開けるかもしれません。今後の動向に注目が集まります。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません