総裁選の裏側で、河村たかしVS日本保守党。元共同代表の河村たかし分党の狙いを暴きます。

自民党総裁選の現状と注目候補

2025年秋に向けて、次期自民党総裁選が大きな注目を集めています。今回の総裁選は、単なる党内人事の争いではなく、次の衆議院選挙の行方や日本の政治の信頼性そのものを左右する重要な局面となっています。特に焦点となっているのは、高市早苗氏と小泉進次郎氏という2人の候補です。

まず、高市早苗氏は「保守の象徴」として一定の支持を得ています。過去の総裁選でも党員票で強さを見せつけ、保守層や地方組織から根強い支持を集めてきました。一方で、党内議員からの評価は分かれており、国会議員票で逆転される可能性が常に取り沙汰されています。

一方の小泉進次郎氏は、若さと知名度を武器にしており、特に中堅・若手層やメディアでの注目度が高い人物です。過去にはその「セクシー発言」などで揶揄されたこともありますが、依然として国民的人気を持っている点は無視できません。最近の調査によると、小泉氏が総裁になった場合、かつて自民党から離れた保守層の約3分の2が自民党支持に戻るというデータも出ています。これは党にとって極めて魅力的なカードであると言えるでしょう。

今回の総裁選では、党員票と議員票の構図が大きな焦点となります。党員票で高市氏が勝利しても、議員票で小泉氏が逆転する「ねじれ現象」が発生する可能性が高いからです。こうした結果になれば、自民党内部に深刻な亀裂が生まれることは避けられません。なぜなら、党員の声を無視して国会議員が独自判断を下すことは、党員の存在意義を揺るがす事態だからです。

歴史を振り返れば、石破茂氏が過去の総裁選で党員票を制しながら、議員票で敗北した事例がありました。その時も自民党への不信感が高まりましたが、同じことを繰り返せば「自民党は国民ではなく、自分たちの都合しか見ていない政党だ」というイメージが決定的に固まってしまうでしょう。

また、今回の総裁選は単なる「誰が勝つか」だけではなく、「どのように勝つのか」が極めて重要です。もし小泉進次郎氏が議員票によって逆転勝利すれば、党員離れがさらに加速し、自民党の支持基盤が崩壊する可能性も否定できません。逆に、高市氏が勝利しても、党内の対立構造がより鮮明になり、安定した政権運営が難しくなるでしょう。

つまり、今回の総裁選は「自民党の終焉シナリオ」が現実味を帯びる選挙だと言えます。国民にとっては、自民党の動向そのものが日本の政治の未来を左右する大きな要素になるため、単なる党内イベントとして片付けることはできません。

今後、世論調査や党員の動きがどう変化していくかによって、総裁選の結果は大きく揺れ動くことになるでしょう。特に10月以降、物価高騰や外交問題など国民生活に直結するテーマがクローズアップされる中で、候補者がどのような政策を掲げ、どこまで本気で国民生活に向き合うのかが問われることになります。

総裁選の行方は、自民党だけでなく、日本政治全体の分岐点です。高市氏と小泉氏、そして党内の力学がどのように交差するのか、その一挙手一投足から目が離せません。

SNS規制と情報操作問題

自民党の総裁選と並行して議論されているのが、SNS規制や情報操作をめぐる問題です。特に注目されたのは、平井卓也元デジタル大臣が「外国勢力による世論操作が行われている可能性がある」と発言した一件です。この発言は一見すると国益を守る姿勢に見えますが、その一方で「自民党自身が同じような情報操作を行っているのではないか」という批判を呼びました。

事実、平井氏はかつて「SNSはフェイク情報が拡散するから規制が必要だ」と強調していた人物です。しかし、その発言と同じ口で「外国勢力による介入があった」と主張することは、極めて矛盾を孕んでいます。なぜなら、自らがSNSを利用して自民党に有利な世論形成を行ってきたと疑われているからです。

こうした二枚舌的な態度は、自民党の体質そのものを象徴していると言えるでしょう。自分たちにとって都合の悪い情報は「フェイクニュース」と断じ、規制を強化する。一方で、自分たちに都合の良い情報は積極的に拡散する。これは明らかに「情報統制」と呼ぶべき行為であり、民主主義の根幹を揺るがす問題です。

実際に、世界各国では同様の事例が見られます。ロシアや中国、北朝鮮といった権威主義国家では、情報操作や検閲は当然のように行われています。インターネットやSNSの自由は大きく制限され、政府に批判的な発言はすぐに封じられるのが現実です。しかし問題は、民主主義国家であるはずの日本においても、同じような傾向が見られる点です。権力者は常に「情報を自分たちに有利に操作したい」という誘惑に駆られるものですが、その歯止めが効かなくなれば、民主主義国家としての信頼は大きく揺らぎます。

さらにSNS規制の議論には、政治だけでなく国民生活への影響も含まれます。SNSは今や政治情報の主要な入手経路の一つであり、特に若い世代はテレビや新聞ではなく、X(旧Twitter)やYouTubeなどから政治ニュースを得ています。もし規制が強化されれば、政府に不都合な情報が国民に届きにくくなり、政治不信は一層深まるでしょう。

平井元大臣の発言は、外国勢力という“脅威”を持ち出すことで規制を正当化しようとする意図が透けて見えます。確かに外国からの情報操作は実際に存在します。ロシアによる米国大統領選挙への介入や、中国によるプロパガンダ拡散は世界的に問題視されています。しかし、それを理由に国内の表現を規制するのであれば、政府自らが「情報独裁国家」と変わらない道を進むことになります。

ここで重要なのは「誰がフェイクを定義するのか」という点です。政府が一方的に「これはフェイクニュースだ」と判断する仕組みは極めて危険です。なぜなら、その判断基準が恣意的に運用される可能性が高いからです。実際、欧米諸国でもSNS規制の議論は進んでいますが、同時に「言論の自由を守るための仕組み」をどう担保するかが大きな課題となっています。

日本においても、SNS規制をめぐる議論は避けて通れませんが、その前提には「権力者自身が情報操作を行わない」という強固な倫理観と透明性が必要です。ところが、現状の自民党は自らの不正や失態を隠すために情報を操作していると批判されており、国民の信頼は薄れる一方です。

結局のところ、SNS規制問題は単なる技術的な話ではなく、権力と国民との信頼関係の問題です。もし国民が「政府は都合の悪い情報を封じ込めている」と感じれば、政治そのものへの信頼は失われ、投票行動や支持率に直結していきます。自民党がこの矛盾を放置し続ければ、次期衆院選での大きな痛手は避けられないでしょう。

自民党の「責任を取らない体質」

日本の政治に対する国民の不満の中でも特に強いのが、「政治家が責任を取らない」という問題です。かつての日本政治では、選挙で大敗した場合や政策で大きな失敗があった場合、党首や大臣が責任を取って辞任するのが当然とされてきました。しかし近年の自民党は、どれだけ国民の期待を裏切っても、敗北しても、誰も辞めないという異常な状況が続いています。

例えば、総裁選や国政選挙で連敗を重ねても、「責任は痛感している」と口先だけで述べ、実際にはポストに居座り続けるケースが目立ちます。本来なら「3回連続で負けたら即辞任」が政治の常識でした。しかし現在の自民党では、その常識が完全に形骸化しており、政治家が自ら責任を取る文化が崩壊しています。

この背景には、自民党内に根強い「権力維持の論理」があります。党首や派閥のリーダーが辞任すれば派閥内の力学が崩れ、権力バランスが大きく変わります。そのため、たとえ大敗を喫しても、権力者は辞めることを拒み、責任を先送りするのです。結果として、国民の不満や失望は積み重なり、政治不信を一層深めています。

これは日本だけの問題ではありません。世界の政治史を振り返れば、権力者が自ら進んで責任を取る例は決して多くありません。ロシアや中国のような権威主義国家は言うまでもなく、欧米の民主主義国家でも、政治家は可能な限りポストにしがみつこうとする傾向があります。しかし、日本の場合は「敗北すれば潔く退く」という伝統が比較的強かったため、現在の自民党の姿はより強い違和感をもたらしています。

この「責任を取らない文化」は、政策面にも悪影響を及ぼしています。たとえば、物価高騰への対応や少子化対策、外交の失敗など、国民生活に直結する問題で結果が出ていなくても、誰も責任を取らずに同じ体制が続いてしまうのです。これでは、国民が「政治は自分たちを見ていない」と感じるのも当然でしょう。

また、この無責任体質は政権与党としての自民党だけでなく、個々の議員にも浸透しています。選挙区で不祥事を起こした議員がいても、形式的に離党しただけで実質的には復帰するケースも多く、国民からは「自民党は結局身内を守る政党だ」という厳しい評価を受けています。

かつての政治家は「敗北は責任を取って辞める」というルールを守ってきました。これは単なる政治的儀式ではなく、政治への信頼を維持するための重要な行為でした。しかし、現在の自民党にはその姿勢が完全に欠けており、国民から見れば「権力にしがみつく集団」にしか映らなくなっています。

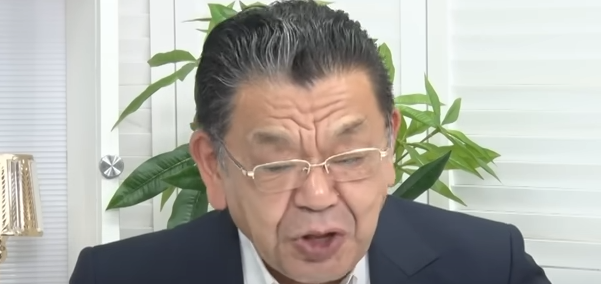

井川氏も指摘している通り、本来であれば国民の信頼を失った時点で潔く退くべきです。しかし現実には、権力に固執し続けることで、自民党全体のブランドが腐敗していきます。この構造的な問題が是正されない限り、自民党は国民の信頼を取り戻すことは難しいでしょう。

「責任を取らない文化」は、一時的には権力を維持する手段となるかもしれません。しかし長期的には、国民の不信感を増幅させ、自民党にとって致命的な打撃となるリスクをはらんでいます。政治家が責任を取らない姿を見れば見るほど、国民は投票所へ足を運び、「政権交代こそ唯一の責任追及」と考えるようになるでしょう。

次期総裁選や衆院選の結果次第では、この「責任を取らない体質」が自民党の崩壊を加速させる要因になるかもしれません。

高市vs小泉進次郎 ― ベストシナリオはどこに?

2025年の自民党総裁選における最大の注目ポイントは、「高市早苗氏」と「小泉進次郎氏」の一騎打ち構図です。両者は政策スタンスや支持基盤が大きく異なり、どちらが総裁になるかによって自民党の未来は大きく変わると見られています。

まず高市早苗氏は、保守層を代表する候補として根強い人気を誇ります。特に党員票においては圧倒的な強さを見せており、過去の総裁選でも地方組織や党員から多くの支持を得てきました。今回も「党員票では高市氏がトップになる」という予測が多く出ています。しかし問題は、国会議員票です。自民党の国会議員の多くは派閥や既得権益との関係で投票を決めるため、高市氏に不利な力学が働く可能性が高いのです。

一方の小泉進次郎氏は、国民的人気と知名度が最大の武器です。世論調査では常に上位に入り、特に無党派層や若い世代からの支持が強い傾向があります。小泉純一郎元首相の息子というブランド力もあり、「小泉家の復活」を期待する層も少なくありません。さらに、一部の調査では「小泉氏が総裁になれば、自民党から離れた保守層の約3分の2が支持に戻る」という結果も示されています。これは選挙戦略上、極めて魅力的なシナリオです。

では、仮に高市氏が党員票で1位となり、小泉氏が議員票で逆転するシナリオが現実になった場合、何が起こるのでしょうか。まず間違いなく党員の不満が爆発します。「自分たちの声が無視された」と感じる党員が大量に離党し、すでに減少傾向にある党員数がさらに減ることは避けられません。2024年だけでも14万人以上の党員が減ったと報じられており、もし再び同じ構図が繰り返されれば、自民党の組織力は致命的に弱体化するでしょう。

さらに、このシナリオは「自民党は国民よりも議員の都合を優先する政党だ」というイメージを決定的にします。結果として、国民全体の自民党離れが加速し、次期衆院選での大敗につながる可能性が極めて高いのです。まさに井川氏が語る「自民党の終焉シナリオ」と言えるでしょう。

逆に小泉氏が総裁に選ばれた場合、自民党は「イメージ刷新」というメリットを得ることができます。進次郎氏の若さや発信力は、停滞感のある自民党に新しい風を吹き込むでしょう。しかし、政策面での実力不足や答弁力の低さは大きなリスクです。もし国会運営で失敗が続けば、「人気先行の総裁」として短命政権に終わる可能性が高く、むしろ自民党の失点になる恐れもあります。

一方、高市氏が総裁に選ばれた場合、保守層を中心に一時的な結束が見込めますが、党内の対立は激化します。議員票での支持が乏しい高市氏が総裁になれば、党内の協力体制が崩れ、安定的な政権運営は難しいでしょう。結果として、こちらも短命政権となるリスクが高いのです。

つまり、「高市氏が勝っても不安、小泉氏が勝ってもリスク」というジレンマが、自民党を苦しめています。どちらが総裁になっても、自民党が直面する問題は変わらず、「党の内部論理でしか動いていない」という国民の不信感を拭うことはできません。

井川氏が指摘する「ベストシナリオ」は、党員票で高市氏がトップを取り、決選投票で小泉氏が議員票により逆転するケースです。これは一見すると党員無視の最悪のシナリオですが、その結果として「自民党の矛盾が国民に明らかになる」という意味で、日本政治の転換点を生む可能性があります。国民が自民党の体質を理解し、政権交代に向けた動きが加速するかもしれないのです。

結局のところ、高市氏と小泉氏の対決は「どちらが勝つか」だけでなく、「どのような勝ち方をするか」が最大の焦点です。今回の総裁選は、自民党が国民の信頼を回復できるか、それとも完全に見放されるかの分岐点になるでしょう。

日本保守党分裂と「お金の問題」

自民党の混迷と同時に注目を集めているのが、日本保守党内部の分裂騒動です。川村氏や竹神氏の離党問題をはじめ、党内での対立が激化しており、その根底には「お金」をめぐる争いが存在すると指摘されています。

日本保守党は当初、理念型の新党として国民から一定の期待を集めました。百田尚樹氏や有本香氏といった著名人の存在感もあり、「自民党に失望した保守層の受け皿」として急速に支持を伸ばしてきたのです。しかし、結党からわずか1年余りで内部抗争が表面化し、その原因が資金の使い道をめぐる問題であったことは、国民に大きな失望を与えました。

具体的には、政党助成金の扱いや、党の資金を個人が自由に使えるかどうかをめぐって対立が生じたとされています。政党助成金は本来、政党全体の活動資金として使うべきものであり、個人の懐に入る性質のものではありません。しかし、一部の議員が「資金が自由に使えない」と不満を募らせ、離党という形で爆発させたのです。

井川氏も指摘するように、この問題は単に一部の議員の金銭トラブルにとどまりません。むしろ「政治家が金で動く」という日本政治全体の構造的問題を浮き彫りにしたのです。政治資金規正法の不備や、政党助成金制度の不透明さが、金銭をめぐる疑惑や対立を繰り返し生んでいるのです。

さらに、この分裂騒動は日本保守党の支持率にも直結します。党の結束力が揺らげば、「結局は自民党と同じように金で動く集団だ」と国民に見なされ、期待は一気にしぼんでしまいます。特に国民は、自民党の長年の「金権体質」に強い不満を抱いているため、それと同じ構図を新党が繰り返せば、失望はより大きなものとなります。

一方で、井川氏は「政治家は本来、金に困らない人間がやるべきだ」と主張しています。百田氏や有本氏のように、既に社会的地位や経済的基盤を持つ人物こそが政治家にふさわしいと考えるのです。なぜなら、経済的に困っていない人物であれば、金銭欲にとらわれることなく、純粋に国民のために政治を行う可能性が高いからです。

今回の分裂騒動は、日本保守党にとって痛手であると同時に、日本政治全体にとっても重要な教訓を与えています。それは「理念なき政治は、必ず金で崩れる」ということです。結党時に掲げられた理念や政策がどれだけ素晴らしくても、内部で金をめぐる争いが起これば、党は脆くも崩壊してしまいます。

今後、日本保守党がどこまで立て直せるかは未知数です。しかし一つ確かなのは、この金銭トラブルをきっかけに「政治とカネ」の問題が再びクローズアップされ、国民の目が厳しくなっているという点です。もしこの問題をうやむやにすれば、自民党と同じく「腐敗した政党」と見なされ、存続は難しくなるでしょう。

政治とカネの問題は、戦後日本政治の永遠の課題です。日本保守党の分裂は、その象徴的な事件として歴史に残る可能性があります。そして国民は改めて、「政治家は誰のために働いているのか」という問いを突きつけているのです。

次期衆議院選挙と投票率の行方

次期衆議院選挙は、日本の政治の流れを大きく変える可能性を秘めています。自民党は長期政権の中で国民からの信頼を失いつつあり、物価高騰や少子化問題、外交の不安定化といった課題に十分な対応ができていません。そのため「政権交代の可能性が現実味を帯びてきた」との見方も広がっています。

特に注目されるのが投票率の動向です。近年、日本では投票率の低下が政治の大きな課題となってきました。2021年の衆議院選挙では投票率が約55%と低調でしたが、2024年の参議院選挙では58%に上昇しました。これは政権選択を伴わない選挙にもかかわらず、前回より約5ポイント増えたことを意味します。背景には、SNSやネットメディアを通じて国民の政治関心が高まったこと、そして物価高や増税といった生活直結の問題が投票行動を刺激したことがあります。

もし次期衆議院選挙で投票率が60%を超えるような事態になれば、自民党にとっては極めて厳しい戦いになるでしょう。なぜなら、従来の「固定支持層頼み」の選挙戦術が通用しなくなるからです。無党派層や若年層が積極的に投票に参加すれば、既存の与党に不利な票が増え、野党や新興政党が議席を伸ばす可能性が高まります。

井川氏が指摘するように、国民はすでに「自民党の体質」に強い不満を抱いています。責任を取らない政治家、内部論理に終始する総裁選、そして生活を顧みない政策。これらが積み重なり、国民の「もう我慢できない」という感情が高まっています。投票率の上昇は、その不満が政治行動に変わった結果だといえるでしょう。

また、今回の選挙では地方と都市部の温度差も注目されます。都市部では物価高や住宅問題が深刻であり、若い世代を中心に現政権への不満が噴出しています。一方、地方では人口減少や産業衰退が大きな課題となっており、「自民党に頼らざるを得ない」という現実もあります。しかし、その地方でもSNSを通じた情報発信により、従来とは異なる投票行動が起きる可能性があります。

さらに、日本保守党やその他の新興政党がどこまで議席を獲得できるかも焦点です。小政党であっても、投票率が上昇すれば比例代表で一定の議席を得る可能性があります。特に2%以上の得票率を確保できれば、政党要件を満たし、今後の国政選挙で存在感を増すことができるため、小党にとっても大きなチャンスとなります。

国民の投票行動は、経済状況や政治不信の度合いに直結します。食品や生活必需品の値上げが続く中で、「政治は何をしているのか」という疑問が日常的に生まれています。この疑問が怒りへと変わった時、投票率は大きく跳ね上がり、選挙結果に直結します。

つまり、次期衆議院選挙は単なる政党間の競争ではなく、「国民がどこまで政治に本気で向き合うか」を示す試金石になるのです。もし投票率が歴史的に高まれば、自民党の大敗は避けられないでしょう。そして、その結果が日本政治の大転換点となる可能性があります。

井川氏の総括と今後の展望

これまで見てきたように、自民党の総裁選、SNS規制をめぐる矛盾、責任を取らない政治文化、日本保守党の分裂騒動、そして次期衆議院選挙の行方は、すべて「日本政治の劣化」という一点に収束します。井川氏は一連のトークの中で、この状況を「自民党の終焉シナリオ」として繰り返し指摘してきました。

自民党は戦後長きにわたり政権を担ってきましたが、その強さは「安定感」と「国民との信頼関係」によって支えられてきました。しかし現在、その信頼は大きく揺らぎ、党内の権力闘争や情報操作、金権体質ばかりが目立っています。国民から見れば「腐敗した組織」というイメージが先行し、政治への期待感は日に日に薄れています。

一方で、日本保守党をはじめとする新しい政党にも同様の問題が表面化しました。理念を掲げて出発したはずが、結局は「お金の問題」で分裂し、国民に失望を与えています。このことは、日本の政治全体が抱える構造的課題を象徴しており、単に与党・野党の対立にとどまらない深刻な問題を示しています。

井川氏が強調するのは、こうした現状を変えられるのは「国民自身の行動」だという点です。特に投票行動がその核心にあります。物価高や増税といった国民生活を直撃する課題に直面した時、「どうせ政治は変わらない」と諦めるのではなく、投票によって意思を示すことが最も重要です。実際に投票率が数%上がるだけで選挙結果は大きく変わり、政権交代の可能性も現実のものとなります。

今後の展望としては、次期衆議院選挙が大きな分岐点になることは間違いありません。もし自民党が再び国民を軽視した政治を続ければ、歴史的敗北を喫する可能性が高まります。一方で、自民党が本気で国民生活を重視し、責任ある姿勢を示すならば、再び信頼を取り戻すこともできるでしょう。しかし、その兆しは今のところほとんど見えていません。

日本政治が真に変わるためには、政党や政治家に依存するのではなく、国民一人ひとりが「監視者」として行動することが不可欠です。SNSを通じた情報共有、地域での対話、そして何より投票所に足を運ぶこと。これらの積み重ねが、やがて日本の政治を健全な方向へと導いていくのです。

井川氏の総括は厳しいものですが、その裏には「まだ日本は変われる」という希望も込められています。腐敗と無責任の連鎖を断ち切るのは、国民の手にかかっています。2025年の政治の動向は、その未来を大きく左右する歴史的な瞬間となるでしょう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません