高市早苗が総理になったらどうなる?【自民党総裁選2025速報】秋葉原街頭演説と討論会で見えた高市早苗と小泉進次郎の政策比較・現地レポート

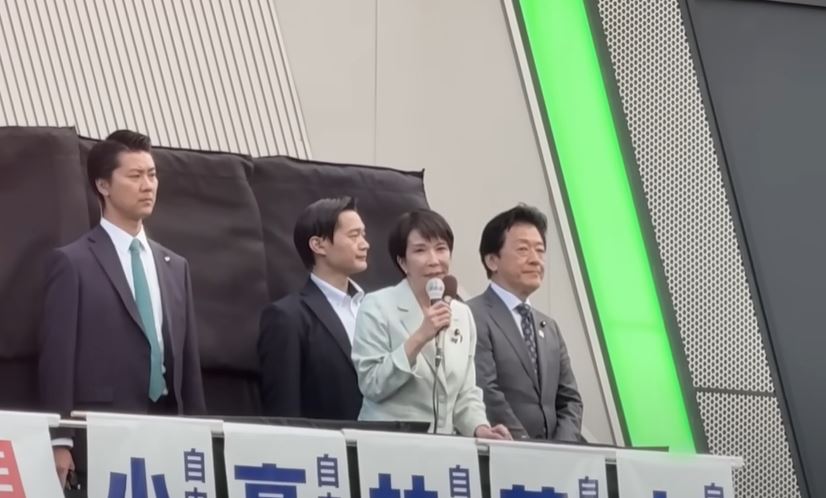

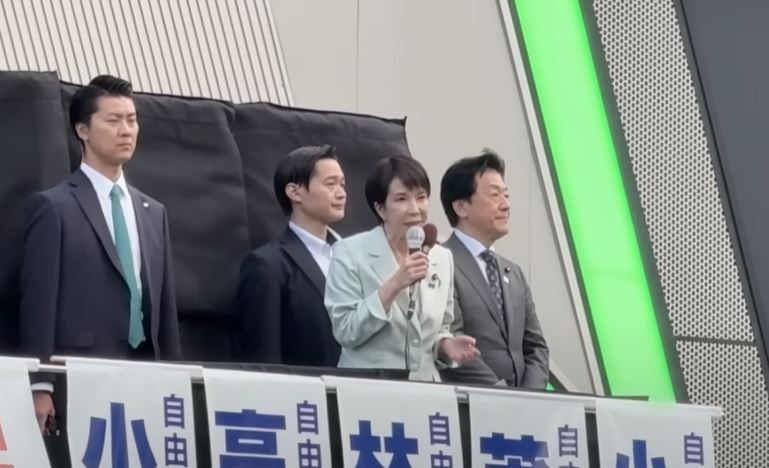

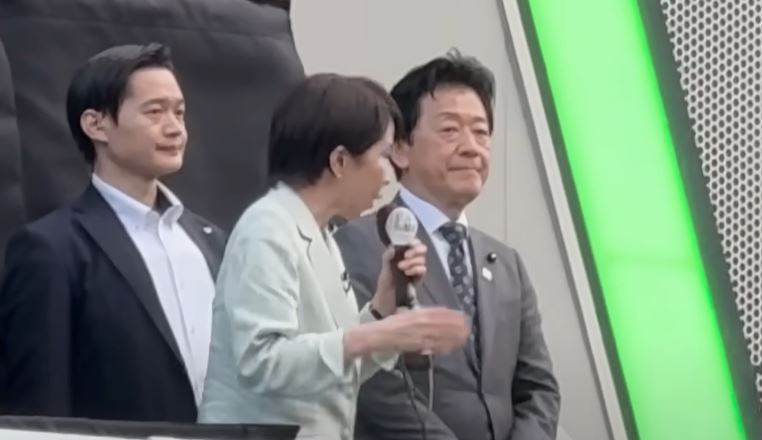

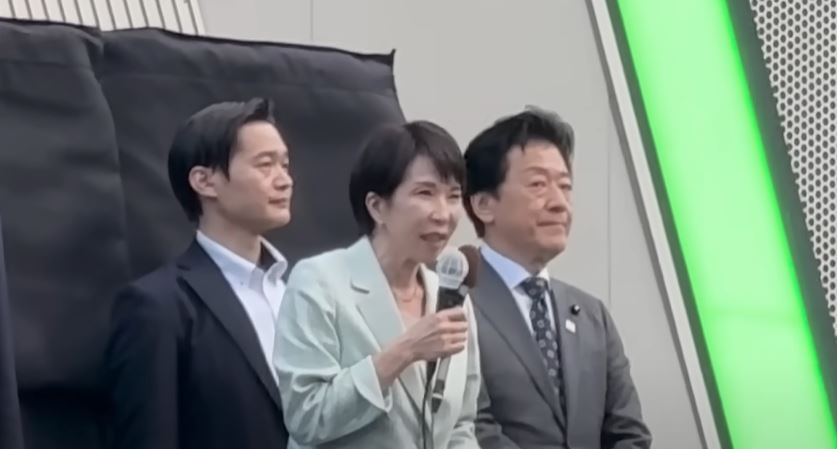

① 現地レポート—秋葉原の街頭演説は「異様に静か」だった(2025年9月25日)

結論先出し:2025年9月25日16:00〜17:00、秋葉原・電気街口ロータリーで行われた自民党総裁選の街頭演説は、動員は見られたものの全体として「静か」。掛け声やヤジはほぼなく、拍手が時折起きる程度。にもかかわらず、拍手とコールは高市早苗氏にやや分があるという現地所感が得られた。

イベントの基本情報

- 日時:2025年9月25日(木)16:00〜17:00

- 場所:東京・秋葉原駅「電気街口」ロータリー

- 主旨:自民党総裁選・候補者そろい踏みの街頭演説会

- 現地観察者:ジャーナリスト須田慎一郎氏(YouTubeレポートより)

「盛り上がりに欠ける」—静けさの要因は何か

現場の肌感としてまず共有すべきは、全体の温度感が低いことだ。掛け声やヤジは(禁止されていたのではと思うほどに)ほとんど聞こえず、合間に拍手が散発的に起こる程度。総裁選の序盤局面という事情もあるが、各候補が“安全運転”に徹し、エッジの立つ発言や踏み込んだ提案を控えたことが、聴衆に熱が伝播しづらかった背景と考えられる。

街頭演説は本来、候補者の「違い」を分かりやすく提示し、共感や反発という感情を引き出す場だ。だが今回は、政策の核心が街頭で深掘りされにくく、争点の明確化が進まない=盛り上がりにくいという構図が見えた。

動員の様子と陣営ごとの色

現地では林陣営が緑のポロシャツで統一するなど、視覚的な一体感が確認できた。国会議員や地方議員の姿も散見され、一定の動員はかかっていたと見られる。一方で、動員の量感と聴衆の熱量は必ずしも連動しない。視覚的には派手でも、静寂が支配する空気の中で「支持の広がり」を印象付けるのは容易ではない。

拍手とコールの“分布”—誰に反応が集まったか

「静かだった」とはいえ、反応の強弱は確かにあった。須田氏の所感では、拍手やコールは高市早苗氏にやや有利。終盤の締めの掛け声でも「たかいち!」という声が相対的に大きく、女性の声援も目立ったという。これは、生活の安全保障・エネルギー・防衛など、高市氏のキーワードが聴衆の「今日的な不安」と接続しやすかった可能性を示唆する。

街頭と討論会の役割分担

同日13時からの日本記者クラブ公開討論では、記者からの質問を通じて政策の相違がより可視化された。対照的に街頭は、各陣営の支持基盤を可視化し、候補者の“キャラクター”を感じ取る場として機能した。今回は前者(討論)が“相違の抽出”、後者(街頭)が“支持の肌感”という、二層構造が明確だったと言える。

「静けさ」は弱さか、成熟か

掛け声やヤジの少なさを弱さと断じるのは早計だ。秩序ある聴衆、メッセージの受け止めに専念する空気は、政策本位の選択へ向かう成熟の兆しとも読める。もっとも、選挙コミュニケーションにおいて温度感は重要で、「心が動く瞬間」を設計できるかが陣営の課題だ。強いキービジュアル、物価・賃上げ・税の“具体”に踏み込むフレーズ設計、そしてQ&Aでの即応性が、次戦以降の差を生む。

現地の一次情報から見える仮説

- 仮説1:各候補が“敵を作らない”姿勢を優先 → 街頭の熱が乗りにくい。

- 仮説2:生活直撃の政策(ガソリン、年収の壁、減税)の言い切りの強さが拍手の差につながる。

- 仮説3:視覚的な動員(陣営カラー)は存在感を出すが、支持の広がりの代理指標にはならない。

要点まとめ:秋葉原の街頭は「静」だが無風ではない。反応は高市氏にやや優位。次以降の討論やメディア露出で、消費税・ガソリン税・年収の壁といった生活直撃ワードをどこまで具体化できるかが、熱量と支持の両面を左右する。

※本節は提供いただいたYouTubeトランスクリプトの要旨をもとに再構成した現地レポートです。断定的記述を避け、一次情報の範囲で事実と所感を分けて記述しています。

② 日本記者クラブ討論で浮上した争点(2025年9月25日 午後1時〜)

結論先出し:秋葉原での街頭演説が「安全運転」だった一方、午後1時からの日本記者クラブ公開討論では、消費税減税をめぐるスタンスや経済政策の優先度がより明確化。特に、小泉進次郎氏が「財務省寄り」と見られる慎重姿勢を示したのに対し、高市早苗氏は「排除せず」と前向きに踏み込んだ点が注目された。

討論会の基本情報

- 開催日時:2025年9月25日 13:00〜(公開形式)

- 主催:日本記者クラブ

- 内容:各候補による政策説明+記者からの質疑応答

- 特徴:街頭と異なり、質疑応答によって候補者の「言い切り」と「揺らぎ」が表面化

安全運転モードの限界

今回の総裁選では、候補者が揃って「敵を作らない」姿勢を重視している。街頭演説では無難な発言が目立ったが、公開討論では記者からの質問によって回避できない論点が提示される。結果、政策の優先順位や踏み込み度合いに差が出た。

最も焦点が当たったのは「消費税減税」

質疑応答のなかで最も注目されたのは「消費税減税」に関する見解だった。

- 小泉進次郎氏:「高所得者に恩恵が大きい」「社会保障財源に影響」「システム変更に時間」など、財務省の論拠をなぞるような慎重姿勢。結果として“財務省の代弁者”と受け止められる場面も。

- 高市早苗氏:「排除するものではない」と明言。かつては軽減税率を主張していた経緯もあり、一定の条件下では減税に踏み込む余地を残した。

このスタンスの違いが、メディア報道や有権者の評価にどう影響するかが今後の焦点となる。

幅広い政策をカバーする「横並び感」

消費税以外では、候補者たちは幅広い分野(外交・安全保障・経済成長・生活支援)に言及。だが、いずれも抽象度が高く、「相場観的」「総花的」と表現できる内容が中心だった。これは「野党や国民民主、維新に配慮した包括型アプローチ」であり、差別化にはつながりにくい。

記者質問が引き出した“違い”

今回の公開討論では、記者の追及によって次のような“違い”が浮かび上がった。

- 消費税:小泉=財務省寄りの慎重姿勢/高市=可能性を残す柔軟姿勢

- スピード感:高市=「年収の壁」「ガソリン税廃止」を最優先、小泉=「インフレ対応型の税制・公的支出見直し」を掲げる

- 交渉姿勢:高市=国民民主への接近、小泉=維新との親和性を重視

要点まとめ:街頭では見えなかった違いが、記者クラブ討論によって顕在化。

特に「消費税減税」への姿勢が両者の立ち位置を鮮明にした。小泉氏は慎重、高市氏は「条件付き前向き」という構図が、今後の争点整理の起点になる。

※本節はYouTubeトランスクリプトの要旨を再構成し、記者クラブ討論のポイントを整理したものです。実際の発言は一部要約・意訳しています。

③ 消費税減税をめぐる立場の差—小泉進次郎 vs 高市早苗

結論先出し:今回の総裁選で最も有権者の関心が高い「消費税減税」。

小泉進次郎氏は慎重(財務省寄り)、高市早苗氏は条件付きで前向きというスタンスの差が鮮明になった。

この違いは単なる財政論争ではなく、生活直撃の政策優先度と、候補者が誰に近いか(財務省・国民民主・維新)を映すリトマス試験紙となっている。

消費税減税が注目される理由

物価高・インフレ局面において、国民が最も注目する政策の一つが「消費税減税」である。

所得が伸び悩む中で消費税負担は逆進性が強く、低所得層ほど生活を圧迫する。2025年総裁選における各候補の立場は、「生活支援に直結するか否か」を測る最重要論点といえる。

小泉進次郎氏の立場—財務省寄りの慎重論

小泉氏は公開討論で、以下の理由を挙げて消費税減税に否定的な姿勢を示した。

- 恩恵は高所得者に偏る:減税によって得をするのは消費支出の大きい層であり、必ずしも低所得者の救済につながらない。

- 社会保障財源の確保:消費税は年金・医療・介護の安定財源。減税は制度維持を揺るがす。

- システム改修に時間:レジ・会計ソフト変更など、短期実施は困難。

これらはいずれも財務省が従来から主張してきたロジックであり、須田氏も「財務省の代弁者に見えた」と評している。

小泉氏の発言は、財務官僚との協調路線を強く意識したものと考えられる。

高市早苗氏の立場—「排除しない」柔軟姿勢

一方、高市氏は「消費税減税を排除するものではない」と明言した。

ただし、ただちに減税を実施するのではなく、次の条件を前提とする段階的・条件付きのアプローチだ。

- 優先順位:まず「年収の壁」引き上げや「ガソリン税廃止」を実現。その後も景気が回復しなければ減税を検討。

- 党内合意:自民党内で意見がまとまっていないため、即断即決は難しい。

- 連立協議:国民民主党が掲げる政策との重なりを重視。

減税論は野党との協議材料になり得る。

高市氏は過去にも「食料品への軽減税率導入」を主張していた経緯があり、今回も「生活者目線」を前面に出している。

両者の違いを比較

| 項目 | 小泉進次郎 | 高市早苗 |

|---|---|---|

| 基本スタンス | 減税に否定的(慎重) | 条件付きで検討余地あり |

| 根拠 | 財務省論理:財源・システム・逆進性 | 生活者支援:景気次第で柔軟対応 |

| 政治的立ち位置 | 財務官僚との協調を優先 | 国民民主との政策接近を意識 |

| 有権者への響き | 「慎重・現実的」だが響きに欠ける | 「生活目線・柔軟」だが実効性に疑問 |

消費税論争が持つ意味

今回の消費税減税論争は、単なる税制技術論にとどまらない。

実際には、候補者がどの勢力に寄り添うかを示すメッセージ性を帯びている。

- 小泉進次郎:財務省・主流派官僚との協調

- 高市早苗:国民民主・庶民目線を意識

つまり、消費税減税の立場は「政策そのもの」よりも、「候補者の政治的コンパス」を示しているのだ。

要点まとめ:

・小泉進次郎=財務省寄りの慎重姿勢、生活支援としての実効性を語れず。

・高市早苗=「排除しない」柔軟姿勢、景気次第で減税を選択肢に。

→ この違いが今後のメディア報道・世論形成に大きく影響すると見られる。

※本節は討論会での発言要旨と須田慎一郎氏の解説を整理したものです。実際の発言は一部要約しています。

④ 生活直撃策:年収の壁・ガソリン税を最優先に

結論先出し:総裁選で最も「生活直撃型」と言える政策が「年収の壁」引き上げと「ガソリン税の暫定税率廃止」である。高市早苗氏はこれを最優先課題として打ち出し、国民民主党との政策的親和性を強調。一方で小泉進次郎氏は「インフレ対応型税制」を重視し、アプローチに違いが見られる。

「年収の壁」とは何か

現在の日本では、年収103万円・106万円・130万円など、社会保険料や税制の適用が切り替わる「壁」が存在する。これにより、特にパート・非正規労働者が就労調整を余儀なくされる状況が長年問題視されてきた。

高市氏はこの「年収の壁」を一気に178万円まで引き上げる方針を掲げており、所得増加を阻害する最大要因を解消する狙いを明確にしている。

ガソリン税の暫定税率廃止とは

ガソリン価格には本則税率に加え「暫定税率」が上乗せされており、1リットルあたり25円程度の追加負担が発生している。

高市氏はこれを廃止し、即効性のある「生活コスト低減策」として国民に還元する意向を示している。

特に地方に住む有権者にとってガソリン価格は生活直撃要素であり、支持拡大のインパクトが大きい政策だといえる。

高市早苗氏の優先順位

高市氏は公開討論で、次のように政策の優先順位を示した。

- 第1位:年収の壁引き上げ(103万円→178万円)

- 第2位:ガソリン税暫定税率の廃止

- 第3位:景気回復が見られない場合に消費税減税も視野

この「順番付け」は、即効性×現実性を両立させるアプローチといえる。

また、これらは国民民主党の政策と合致しており、連立協議の土台としても意識されている。

小泉進次郎氏の視点

一方の小泉氏は、ガソリン税や年収の壁について明確な即時施策を掲げていない。代わりに、インフレ対応型の税制改革を重視している。

- 所得税控除を物価上昇に応じて自動調整

- 公的支出の仕組みを「インフレ時代」に対応させる

- 地方の産業拠点づくりに国がリスクを負担

つまり小泉氏は、即効性よりも中長期的な制度設計を優先しており、この点で高市氏とのコントラストが際立っている。

政策比較:生活直撃策 vs 制度設計

| 政策項目 | 高市早苗 | 小泉進次郎 |

|---|---|---|

| 年収の壁 | 103万円→178万円に一気に引き上げ | 明言なし(制度全体の見直しを重視) |

| ガソリン税 | 暫定税率廃止(短期で即実施可能と強調) | 直接の言及なし、物価対策は制度改革で対応 |

| 消費税 | 排除せず、景気次第で検討 | 慎重(財務省寄りの立場) |

| スタンス | 生活直撃策を最優先(国民民主と接近) | 制度設計・中長期安定を優先(維新と親和性) |

有権者に響くのはどちらか

高市氏の「年収の壁・ガソリン税廃止」は即効性の高いメッセージであり、生活感覚に直結する。特に地方・非正規層・車依存の世帯に強く響く可能性がある。

小泉氏の「インフレ対応税制」は理論的ではあるが、生活者にわかりにくい。選挙戦の序盤ではインパクト不足となり、街頭での盛り上がりに欠ける一因とも言える。

要点まとめ:

・高市=「年収の壁」&「ガソリン税」で生活直撃策を即実行。国民民主との親和性も。

・小泉=「インフレ対応型税制」で制度的安定を重視。維新との政策的親和性が見える。

→ 有権者の肌感覚に届くのはどちらか?ここが総裁選の支持分布を分ける可能性が高い。

※本節は日本記者クラブ討論および須田慎一郎氏の解説をもとに再構成したものです。

⑤ 連立シナリオとカウンターパート—国民民主か維新か

結論先出し:総裁選の裏テーマは「誰と組むのか」。

高市早苗氏は国民民主党との政策合流を視野に、年収の壁引き上げ・ガソリン税廃止を掲げる。

小泉進次郎氏は維新との親和性を強く示し、財政規律と制度改革を重視。

この「連立相手の選択」が、次期政権の政策優先度を大きく左右する。

国民民主党との接近可能性

国民民主党は従来から「年収の壁」引き上げやガソリン税暫定税率廃止を公約に掲げている。

高市氏がこれらを最優先課題に据えた背景には、国民民主との政策シンクロがある。

須田慎一郎氏によると、国民民主党が連立に加わる条件は次の通り。

- 年収103万円→178万円への「壁」引き上げを確約

- ガソリン税の暫定税率廃止を実施

- 生活直撃型政策の実行を保証

これらが達成されなければ、国民民主は「連立交渉のテーブルにすら着かない」とされている。

逆に言えば、実現すれば高市政権の強力な補強勢力となり得る。

小泉進次郎と維新の親和性

一方の小泉氏は、国民民主との連携は困難との見方が強い。理由は、支援基盤に財務官僚や主流派自民議員が多く、消費税減税や大胆な生活直撃策に踏み込めないためだ。

その代わりに注目されるのが日本維新の会との親和性である。

- 規制改革・行財政改革を重視

- インフレ対応型の制度改革と方向性が一致

- 「自助・共助・公助」の考え方が重なる

維新との連携であれば、制度改革×中長期の財政安定をアピールできる。これは小泉カラーとも言える。

「財務省 vs 生活者」構図の延長線上

連立シナリオを整理すると、実は「財務省寄り」か「生活者寄り」かという基本構図の延長線上にある。

- 小泉×維新:財務省・官僚機構との協調を維持しつつ、制度改革を推進

- 高市×国民民主:生活直撃策を優先し、可処分所得の改善を前提とする

この違いは、単なる「組む相手の違い」ではなく、国民生活への優先度をどこに置くかを示す分水嶺である。

比較表:連立シナリオの違い

| 項目 | 高市早苗(国民民主寄り) | 小泉進次郎(維新寄り) |

|---|---|---|

| キーフレーズ | 生活直撃策(年収の壁・ガソリン税) | インフレ対応型の制度改革 |

| 政策優先度 | 短期的な家計支援 | 中長期的な財政安定 |

| 交渉条件 | 政策実行の確約が前提 | 制度改革への合意が前提 |

| 支援基盤 | 国民民主+生活者層 | 維新+改革志向層 |

今後のシナリオと注目点

連立相手をどう選ぶかは、政権の政策優先順位そのものを決める。

今後の注目点は次の通り。

- 討論会や街頭演説で「誰と組むか」を明言するか

- 国民民主が連立条件を公式に打ち出すタイミング

- 維新が「改革同盟」としてどの候補に歩み寄るか

要点まとめ:

・高市=国民民主と政策親和性(年収の壁・ガソリン税)。

・小泉=維新と制度改革で親和性。

→ 連立シナリオは単なる「政党の組み合わせ」ではなく、国民生活と財政運営のどちらを優先するかを示す試金石になる。

※本節は須田慎一郎氏の解説および各候補の発言を整理して構成しました。

⑥ 高市早苗の政策骨子(生活・食料・エネルギー・安保)

結論先出し:高市早苗氏の政策骨子は「生活の安全保障」を中核に据え、

①生活直撃策(年収の壁・ガソリン税)

②食料安全保障

③エネルギー自立(次世代原子炉含む)

④防衛・憲法改正・拉致問題解決

の4本柱で構成されている。いずれも「国民生活の安心×国家の自立」を同時に追求する内容だ。

① 生活の安全保障

高市氏は街頭演説で「暮らしの不安を夢と希望に変える」と繰り返し強調した。具体策としては以下が柱となる。

- 年収の壁引き上げ:103万円→178万円。非正規・パート労働者の就労制限を解消。

- ガソリン税暫定税率廃止:地方を中心に生活コストを直接軽減。

- 社会保険料軽減:特に低所得層の負担を下げる仕組みを構築。

これらはいずれも家計直結型政策であり、国民民主党の公約と重なる部分が多い。

すなわち「連立交渉の布石」であると同時に、有権者に届きやすいメッセージでもある。

② 食料安全保障

日本の食料自給率は2025年時点で38%前後にとどまる。高市氏はこれを「国の安全保障リスク」と位置づけ、次の方針を示している。

- 自給率向上を国家戦略に格上げ

- 先端技術を活用した農業効率化

- 国内生産力を回復させ、輸入依存を脱却

これは「食料を外交カードにされない」ための戦略であり、エネルギー・防衛と並ぶ基盤安全保障と定義されている。

③ エネルギー政策—次世代原子炉と脱資源依存

エネルギー分野では、既存の原発再稼働に加え、次世代原子炉の開発・導入を積極的に推進する姿勢を示した。

- 既存原発:安全性を確保した上で段階的に再稼働

- 次世代炉:ウラン・プルトニウムを必要とせず、高レベル放射性廃棄物も出ない新技術を2030年までに実現

- 再生可能エネルギー:併用しつつも「安定供給」を最優先

この方針は、エネルギー安全保障と産業競争力を両立させるための現実路線であり、特に製造業の国内回帰を意識している。

④ 防衛・憲法改正・外交

防衛・外交分野では、周辺国(中国・ロシア・北朝鮮)の核保有を前提に、日本の安全保障体制を強化する方針を掲げている。

- 防衛力強化:「世界で最も厳しい安全保障環境」に対応

- 憲法改正:自衛隊の明記を含めた憲法改正を主導

- 拉致問題:「あらゆる手段」で解決を目指す

- 外交:日本が「世界の共通課題を解決する国」として立つ

ここでも「生活の不安を解消する」ことと「国家の自立を守る」ことを一体として語るのが高市氏の特徴である。

政策の全体像

高市氏の政策は、以下のように「生活×安全保障」を重ねる構造になっている。

| 分野 | 政策内容 | 狙い |

|---|---|---|

| 生活 | 年収の壁引き上げ、ガソリン税廃止、社会保険料軽減 | 可処分所得の増加、消費拡大 |

| 食料 | 自給率向上、農業効率化、輸入依存脱却 | 外交リスクの低減、農業再生 |

| エネルギー | 原発再稼働、次世代原子炉、再エネ併用 | 安定供給・産業基盤強化 |

| 防衛・外交 | 防衛力強化、憲法改正、拉致問題解決 | 国家の独立と国民の安全確保 |

総評:高市ビジョンの特徴

高市氏の政策骨子は、単なる「生活支援」でも「防衛論」でもなく、両者を一体として語る点に特徴がある。

「生活の安心」が「国力の強化」につながり、国力があるからこそ生活も守れる——この相互補完的なロジックが彼女のビジョンを支えている。

要点まとめ:

・高市政策の4本柱=「生活」「食料」「エネルギー」「防衛外交」。

・生活直撃策と安全保障策を同時に進める「二重戦略」。

・国民民主との政策親和性を持ちつつ、保守層にも響く設計。

→ 「生活×国力」の二面性が有権者への訴求ポイントとなる。

※本節は街頭演説および討論会での発言要旨を整理し、政策骨子として再構成しました。

⑦ 小泉進次郎の政策骨子(インフレ対応・組織再建)

結論先出し:小泉進次郎氏の政策の軸は「インフレ対応型の経済運営」と「自民党組織の立て直し」。

即効性のある生活直撃策よりも、中長期の制度改革と党の再生に重きを置く点が特徴だ。

① インフレ対応型の経済運営

小泉氏は「デフレからインフレ局面に移った今、政策を切り替えるべき」と主張。

その中心は税制・支出のインフレ対応化である。

- 所得税控除の自動調整:物価上昇に応じて控除額を引き上げ、実質的な可処分所得を守る。

- 公的支出の見直し:インフレ時代に合わせた予算編成を行い、非効率支出をカット。

- 地方産業拠点の形成:TSMC熊本工場や北海道千歳の半導体拠点を例に、リスクを国が一部負担して国内投資を促進。

これにより、物価上昇を上回る所得増加を目指すと表明した。

② 「生活直撃策」を避ける姿勢

他候補が掲げる「年収の壁」「ガソリン税廃止」といった即効性のある政策について、小泉氏は明確な優先度を示していない。

代わりに制度的対応を優先する点は、官僚的であり「財務省寄り」と見られるゆえんである。

この姿勢は「現実的」と評価する声がある一方、有権者の生活感覚に響きにくい弱点を抱えている。

③ 自民党の立て直し

小泉氏は「自民党自身が信頼を失っている」と強調。特に安倍政権以降の安定基盤の再構築を目指す姿勢を示した。

- 党内融和:候補者間の違いを強調するよりも、一致点を見出し団結を優先。

- 信頼回復:「大きなことは言えない」現状を認め、着実な積み上げで国民との信頼を再構築。

- 組織再建:谷垣総裁時代の苦境を念頭に「党が一枚岩になることが第一」と訴え。

すなわち「政策の中身」よりも「政党の器」を再生することを優先課題と位置づけている。

④ 維新との親和性

小泉氏の政策スタンスは維新の会との共通点が多い。

- 規制改革・行財政改革を重視

- 制度設計を軸にしたインフレ対応

- 「自助・共助・公助」の考え方に親和性

このため、将来的な維新との政策連携が有力視されている。

政策全体像

| 分野 | 政策内容 | 狙い |

|---|---|---|

| 経済 | 所得税控除の自動調整、公的支出見直し | インフレ時代に対応した所得防衛 |

| 産業 | 半導体など地方拠点形成(国がリスク負担) | 国内生産力強化と雇用創出 |

| 生活支援 | 年収の壁やガソリン税には明確な言及なし | 中長期的制度設計を優先 |

| 党改革 | 党内融和・一致点の強調、信頼回復 | 安定政権基盤の再構築 |

総評:小泉ビジョンの特徴

小泉氏のビジョンは「即効性よりも制度設計」に比重を置き、さらに自民党の組織再建を強調する点に特徴がある。

これは「生活直撃策」を期待する有権者には響きにくい一方、中長期的な改革を求める層には一定の説得力を持つ。

要点まとめ:

・小泉政策の中核=「インフレ対応型制度改革」+「自民党再建」。

・生活直撃策を避け、財務省寄りの慎重姿勢。

・維新との政策親和性が強く、連携の可能性をにおわせる。

→ 有権者に届くメッセージは弱めだが、「組織再生」を旗印にした長期戦略といえる。

※本節は討論会での発言要旨を整理し、小泉進次郎氏の政策骨子として再構成しました。

⑧ まとめ—拍手は高市に分、今後の注目点

結論先出し:秋葉原の街頭演説で観察されたのは「全体として静か」だが、拍手・声援は高市早苗氏に分があったという現地の肌感覚だった。

今後は討論会・メディア報道で消費税・年収の壁・ガソリン税といった生活直撃策がどこまで争点化されるかが焦点となる。

街頭での手応え

9月25日の秋葉原街頭演説は全体的に静かだったものの、高市氏への拍手やコールが他候補より強かった。

特に女性層からの「たかいち!」コールが目立ち、生活直撃策への共感が背景にある可能性が高い。

一方、小泉氏は「インフレ対応型制度改革」という中長期的テーマを強調したが、街頭での即効的な盛り上がりにはつながらなかった。

メディアの取り上げ方が勝敗を左右

総裁選は党員票と国会議員票で決まるが、世論の盛り上がりは党内に影響を与える。

今後、新聞・テレビ・ネットメディアが以下をどう報じるかが重要だ。

- 消費税減税を「財務省寄り」か「庶民寄り」かという構図で描くのか

- 「年収の壁」「ガソリン税廃止」をどこまで具体的に報じるか

- 連立シナリオ(国民民主 or 維新)をどう伝えるか

報道が「違いを強調」すれば支持は割れ、「横並び感」を出せば無風感が続く。

メディア次第で世論形成の方向性が変わる可能性がある。

今後の注目カレンダー

- 9月末:討論会が続き、政策論争が深掘りされる

- 10月上旬:地方票の動向が徐々に見え始める

- 投票直前:世論調査結果が党内票に影響

特に「消費税減税」「年収の壁」「ガソリン税」は、各候補の発言が見出しになりやすく、最終盤で票を左右する可能性が高い。

支持分布の仮説

現時点での仮説は次の通り。

- 高市支持:生活直撃策を重視する層、国民民主党支持層との親和性

- 小泉支持:改革志向・財政規律重視層、維新支持層との親和性

ただし、どちらも「無党派層への訴求力」が課題であり、今後の討論会やメディア露出での発言が決定的になる。

まとめ表:高市 vs 小泉

| ポイント | 高市早苗 | 小泉進次郎 |

|---|---|---|

| 街頭の手応え | 拍手・コールが優勢、女性層に響く | 盛り上がりに欠ける |

| 生活直撃策 | 年収の壁・ガソリン税廃止を即実行 | 明言なし、制度改革を優先 |

| 消費税減税 | 「排除せず」、条件付きで柔軟 | 慎重、財務省寄り |

| 連立相手 | 国民民主と政策親和性 | 維新と改革路線で親和性 |

総括

秋葉原の街頭演説と記者クラブ討論を通じ、「小泉=制度改革・財務省寄り」「高市=生活直撃策・国民民主寄り」という対比が鮮明になった。

現地の手応えは高市にやや優勢だが、最終的には討論会での発言とメディアの取り上げ方が勝敗を分けると見られる。

要点まとめ:

・街頭演説では「静けさ」の中で高市に優勢サイン。

・争点は消費税・年収の壁・ガソリン税。

・報道の仕方と討論会次第で支持分布が大きく変動する可能性。

→ 総裁選は「生活直撃策」か「制度改革」かの二極で見えてきた。

※本節は須田慎一郎氏の現地レポートと討論会発言を整理した総括です。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 高市早苗が総理になったらどうなる?【自民党総裁選2025速報】秋葉原街頭… […]