自公連立解消の衝撃:企業献金問題が日本政治を変える

自公連立の終焉か?—党首会談で何が起きたのか

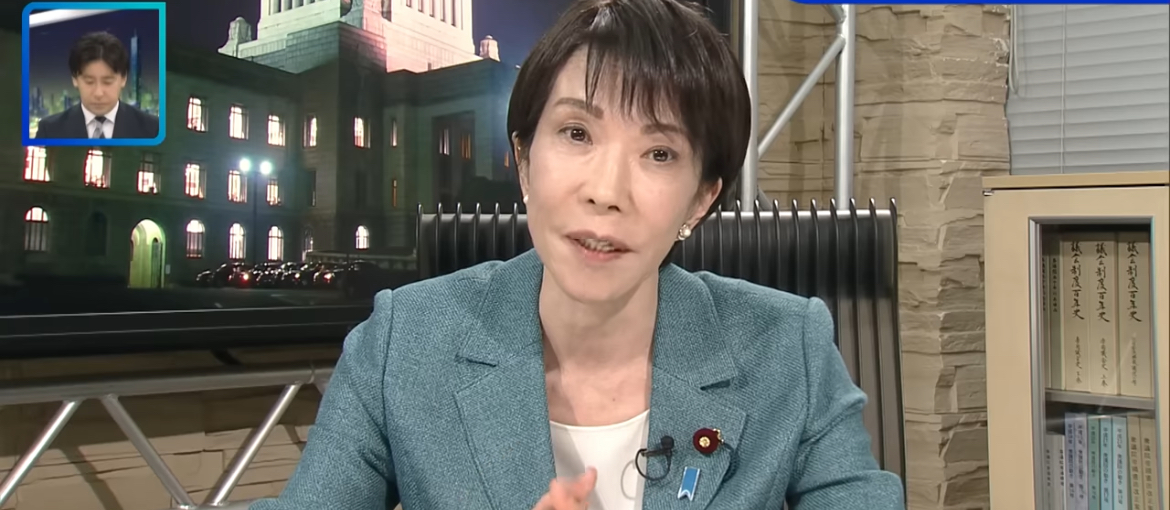

2025年10月10日、永田町で行われた自民党の高市早苗総裁と公明党の斉藤鉄夫代表による党首会談が、政局の大きな転換点となった。両党は企業・団体献金の「規制強化」をめぐって激しく対立し、これまで25年以上続いた自公連立の基盤が大きく揺らいでいる。

企業団体献金をめぐる激論

会談では、公明党が「企業・団体による政治献金の全面禁止」を強く主張。これに対し自民党側は「中小企業を含む献金活動を一律に禁止するのは行き過ぎだ」と反論した。特に高市総裁は「透明性の確保を徹底すれば現行制度でも十分対応可能」との立場を崩さず、議論は平行線をたどった。

関係悪化の背景に“パーティー券問題”

背景には、自民党議員によるパーティー券収入の不記載問題がある。2024年から続く政治資金問題で国民の政治不信が高まり、公明党内部では「このまま自民と連立を続ければ支持母体・創価学会の信頼が揺らぐ」との懸念が強まっていた。

そのため公明党は「政治資金の透明化」を連立継続の条件として提示。しかし、自民党は企業献金の全面禁止には踏み込めず、今回の党首会談が事実上の決裂に終わった。

メディア各社の速報も“分裂”を報じる

FNN、NHK、朝日新聞など各メディアも速報で「自公連立解消の可能性」を報道。NHKは「政策協議が不調に終わった」と報じ、FNNは「両党の信頼関係は修復困難」と伝えている。官邸関係者によると、高市総裁は「協議継続の余地は残す」と発言したものの、実際には水面下で公明党側が連立解消の最終判断に向けて準備を進めているという。

政権運営への影響は不可避

現時点で公明党は「今後数日以内に最終判断を下す」としており、連立が解消されれば、自民党単独での国会運営は極めて困難になる見通しだ。特に参議院での法案可決に影響が及ぶ可能性が高く、政権の安定性は大きく揺らぐことになる。

結論:今回の党首会談は、自公連立の“終焉の始まり”と見る向きが強い。背景には企業団体献金という古くて新しい問題が横たわり、日本政治の構造的な課題が再び浮き彫りとなった。

企業団体献金問題とは—政治資金改革の核心

自公の対立の火種となった「企業団体献金の規制強化」は、実は日本政治における長年の論点である。政治家と企業の関係をどう透明化し、公正な政治活動をどう担保するか。その問題の核心に、今回の党首会談が切り込んだ格好だ。

企業・団体献金とは何か?

企業や業界団体が特定の政党や政治家に資金提供を行う「企業・団体献金」は、戦後日本の政治資金の柱だった。かつては選挙運動の主要な財源であり、経済界と政治の“太いパイプ”を支えてきた。

しかし、1990年代以降、リクルート事件やゼネコン汚職などを契機に、企業献金の透明性が強く求められるようになった。2000年以降は「政党を通じた献金」のみに限定され、個々の政治家への直接献金は禁止されたが、それでも問題は残っている。

公明党の主張:「全面禁止」こそ信頼回復の道

公明党は、企業団体献金を「政治とカネの癒着を生む温床」と断じ、全面禁止を主張している。特に創価学会を支持母体とする同党は、清潔な政治姿勢を党是としており、企業献金問題を看過できない立場だ。

斉藤代表は会談後、「国民の政治不信を払拭するには、抜本的な資金制度改革が必要だ」と述べ、制度の全面見直しを求めた。

自民党の立場:「現実的な段階的見直し」

一方、自民党は「政治活動には一定の資金が必要」として、全面禁止には慎重な姿勢を崩さない。中小企業や業界団体が自発的に支援を表明する形まで一律に禁じると、「政治参加の自由を奪う」と主張する。

高市総裁は「資金の出所を透明化し、監査体制を強化することで、クリーンな政治を実現できる」と強調した。

過去の政治資金スキャンダルと世論の動き

近年、自民党議員によるパーティー券収入の不記載問題や政治資金パーティーの“裏帳簿疑惑”が続き、国民の政治不信は高まっている。世論調査(NHK・2025年10月)では、「企業団体献金を禁止すべき」と答えた国民は68%に上った。

SNS上でも「#企業献金禁止を」「#政治とカネ」などのハッシュタグがトレンド入りし、若年層の関心も高まっている。

政治資金改革は避けられない流れに

もはや企業団体献金の見直しは、どの政党も避けて通れないテーマとなった。政治と企業の距離をどう設計し直すかが、今後の政権運営の信頼性を左右する。自公の対立は、単なる党間の争いではなく、日本政治の構造改革を迫る試金石と言える。

結論:企業団体献金の是非は、単なる制度論ではない。政治家の倫理観と、有権者の信頼回復をめぐる「政治の根幹」を問う戦いが始まったのだ。

連立解消の影響—政局・政策・選挙への波紋

もし自公連立が正式に解消されれば、日本の政局は大きく揺らぐことになる。国会の議席構成、法案審議の行方、さらには次期総選挙の構図まで、すべてが再編される可能性が高い。ここでは、想定される3つの影響を整理する。

① 国会運営への打撃—参議院での法案成立が困難に

まず懸念されるのが、国会運営の停滞である。現在、自民党は衆議院では単独過半数を維持しているが、参議院では公明党の議席が与党多数を支えている。連立が解消されれば、重要法案の可決には野党の協力が不可欠となり、政権運営は著しく難航する。

特に2026年度予算案や防衛関連法案など、賛否が割れるテーマでは野党の抵抗が予想される。高市政権は“ねじれ国会”の再来に直面する可能性が高い。

② 政策調整の軸を失う—公明党のブレーキ役不在に

自公連立は、長年にわたり「保守と中道」のバランスを取る役割を果たしてきた。公明党は福祉政策や教育無償化など、社会的弱者を支援する政策で自民党を抑制する“ブレーキ役”だった。

連立解消により、この中道的バランスが崩れることで、自民党の政策がより右寄りに傾く懸念が出ている。外交・安全保障分野では強硬路線、経済政策では企業優遇の傾向が強まる可能性がある。

③ 選挙戦略の再構築—公明票の行方が焦点に

公明党の支持母体である創価学会は、組織的な票の動員力を持つ。過去の選挙では、自民党候補の小選挙区勝利を支えてきた。連立解消によって「公明票」が離れれば、特に都市部や接戦区で自民党議席の大量減が避けられない。

2025年10月時点の選挙区シミュレーションでは、公明党が独自候補を擁立した場合、自民党が最大で40議席を失うとの分析もある(政治情報センター調べ)。

④ 他党の動き—政界再編の兆し

一方、維新の会や国民民主党など、いわゆる「中道右派」勢力が自民党との連携を模索し始めている。すでに非公式な政策協議も進められており、“ポスト公明”を見据えた再編の動きが加速している。

公明党は野党系との政策協調を模索する可能性もあり、次の衆院選では「新・与野党連携」が現実化する可能性がある。

結論:政権の安定は“信頼再構築”にかかる

自公連立の解消は、単なる政党間の決裂ではない。25年続いた与党協力の崩壊は、日本政治の安定構造そのものを変える出来事である。今後、政権の持続性は「政策の一貫性」よりも、「国民の信頼を再び得られるかどうか」に左右されるだろう。

要するに:政権の鍵を握るのは、制度でも議席でもなく、国民がどの政治を信じるか。自公分裂は、政治の原点を再び問う瞬間である。

今後の展望とシナリオ—政界再編はあるのか

自公連立の崩壊が現実味を帯びる中、永田町では早くも「次の枠組み」をめぐる駆け引きが始まっている。政界再編の可能性、政権維持のシナリオ、そして政治資金制度改革の行方——その全てが今、日本政治の分岐点に立たされている。

新連立の可能性—維新・国民との接近

自民党内では、公明党の代わりに維新の会や国民民主党との「新連立構想」が水面下で浮上している。両党は政治資金の透明化や行政改革で共通点が多く、現実的な政策連携が可能だ。

特に維新の会は「企業献金の段階的廃止」「歳出削減」「地方分権強化」など、経済と行政の両面で改革志向を掲げており、自民党にとっても“次のパートナー候補”と見られている。

自民党内の動揺と権力闘争

一方、自民党内部では連立解消を機に党内の権力バランスが大きく変化しつつある。保守本流と改革派の対立が再燃し、「高市路線の継続か」「新リーダーへの交代か」をめぐる動きが加速している。

派閥領袖の一人は「高市総裁の求心力は低下しつつあり、党内融和のための人事刷新が必要だ」と語っており、ポスト高市をにらんだ動きも見られる。

公明党の今後—「中道再生」への模索

連立解消後の公明党は、独自の中道路線を再構築する必要に迫られる。創価学会を中心とした支持基盤を維持しつつ、若年層の政治離れにどう対応するかが焦点だ。

また、立憲民主党など野党との政策協調を進める可能性も指摘されており、「中道左派ブロック」形成への動きも視野に入っている。公明党幹部は「清潔な政治と対話の政治を取り戻す」と述べ、次期衆院選での単独路線を示唆した。

政治資金改革の行方—制度の信頼回復へ

企業団体献金をめぐる議論は、単なる連立問題を超えて政治制度そのものの信頼を問う局面にある。政府内ではすでに「政治資金透明化法案(仮称)」の策定が進められており、政治資金の流れをリアルタイムで公開するシステムの導入も検討されている。

もしこの法案が実現すれば、日本の政治資金制度は戦後最大級の転換期を迎えることになる。

結論:政界再編は“信頼の再構築”から始まる

自公連立の終焉は、単なる政党間の離別ではなく、日本政治の価値観が転換する象徴的な出来事である。政治家がどれだけ制度を整えても、最終的に政治を支えるのは国民の信頼だ。

これからの政治に求められるのは、透明性と説明責任、そして誠実な対話。 それが実現したとき、日本の政治は真の意味で「再生」へと向かうだろう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません