高市早苗 政策 宇宙を制する国家戦略「技術で人を守る」

なぜ今「宇宙政策」なのか?高市早苗が注目される理由

2020年代後半、宇宙開発はもはや一部の国家的プロジェクトではなく、経済・安全保障・技術競争の中心分野となっています。アメリカのスペースXが示した民間主導の成功モデルや、中国の宇宙ステーション計画など、世界は「宇宙の覇権競争」に突入しています。その中で日本も、技術主権と安全保障を確立するために、宇宙を戦略的に位置づける動きが加速しています。

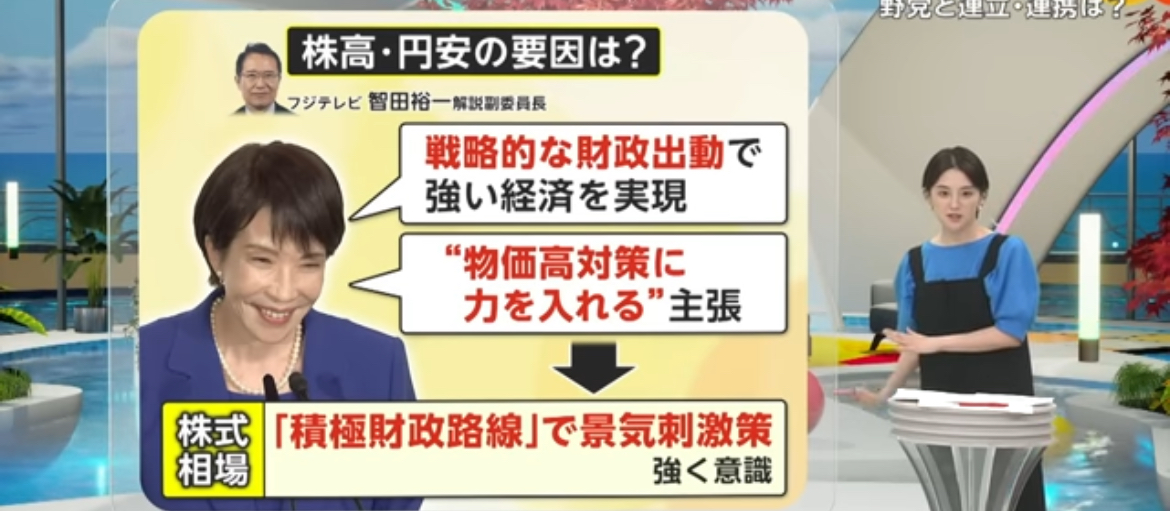

そうした中で注目を集めているのが、高市早苗氏の宇宙政策です。高市氏は内閣府特命担当大臣として「科学技術政策」「知的財産」「経済安全保障」「宇宙政策」を一体的に担当し、宇宙を国家戦略の中核と位置づけてきました。彼女が語る宇宙政策は、単なる技術推進ではなく、「日本の未来を支える成長戦略」としての明確なビジョンを持っています。

とくに近年の高市氏の発言や政策方針からは、宇宙を「国家安全保障」「技術独立」「経済成長」の三本柱で捉える姿勢が見て取れます。これは、これまでの日本の宇宙政策がどちらかといえば研究・科学寄りであったのに対し、より実践的で経済安全保障と結びついた宇宙政策への転換を意味します。

実際に、高市氏が主導する宇宙政策の中では、次のような方向性が打ち出されています。

- 国家初の「宇宙技術戦略」の策定と10年単位の長期計画

- 小型衛星・デブリ除去・宇宙輸送など民間技術の実用化支援

- 宇宙を安全保障インフラとして整備する政策方針

- 官民連携による宇宙ベンチャー支援と制度改革

これらの方針は、いずれも「宇宙=国家戦略」という明確な思想のもとに展開されています。特に経済安全保障と直結する通信衛星や観測衛星分野では、他国への依存を減らし、国産技術で基盤を支える体制づくりを急ぐ動きが進行中です。

また、高市氏の宇宙政策の特徴は、単に技術を語るのではなく、法制度・契約制度・資金制度などの「仕組み」そのものを変えようとしている点にもあります。たとえば、従来の官主導モデルでは予算や契約の硬直性が課題でしたが、高市氏は「契約制度の見直し」や「民間企業のリスクを減らす投資モデル」など、よりスピーディーな政策実行を志向しています。

このように、高市早苗の宇宙政策は、これまでの日本の宇宙行政に変革をもたらす可能性を秘めています。彼女の掲げる宇宙ビジョンは、単なる技術開発ではなく、「国の独立性と安全保障を守るための戦略」であり、日本の次世代産業の礎を築く試みなのです。

次の章では、そんな高市早苗氏が描く「宇宙政策の根本思想」――すなわち、宇宙をどのように国家戦略として位置づけているのかを、より深く掘り下げていきます。

高市早苗の宇宙観 — 宇宙は国家戦略であり安全保障

高市早苗氏が描く宇宙政策の根底には、「宇宙は安全保障と経済成長を支える戦略的基盤である」という明確な思想があります。彼女は、宇宙を単なる技術開発や科学研究の場と見るのではなく、国家の独立性と主権を守るための領域として位置づけています。

近年、世界各国は宇宙空間をめぐる競争を加速させています。アメリカ、中国、インド、そして欧州諸国が次々と独自の衛星網を構築し、宇宙からの情報・通信・防衛体制を強化しています。こうした国際情勢の中で、高市氏は「宇宙を制する者が次の時代を制する」と考えているのです。

彼女の政策スタンスは、経済安全保障を担当する大臣としての経験に基づくものです。高市氏は2023年以降、「科学技術」「知的財産」「宇宙政策」「経済安全保障」を一体的に担当し、日本が依存型経済から脱却し、自立した技術大国として立ち上がるための方針を打ち出してきました。その中心に据えられているのが宇宙技術です。

高市氏は記者会見などでたびたび、「宇宙は経済安全保障の最前線である」と強調しています。通信衛星、観測衛星、GPS補完システムなどの宇宙インフラは、現代社会の基盤そのものであり、これらを外国技術に頼りすぎることは「国家の脆弱性」につながると警鐘を鳴らしています。

特に注目すべきは、彼女が宇宙を「経済安全保障」と「技術主権」の両面から捉えている点です。宇宙技術を通じて、自国の防衛力・経済競争力・技術基盤を強化し、世界的なサプライチェーンの中で日本が主導的な立場を確立する——それが高市早苗の宇宙政策の核心です。

宇宙=国家インフラという新しい視点

従来、日本の宇宙政策は「科学研究」や「宇宙探査」が中心でした。JAXAによる惑星探査やロケット開発は国民的な注目を集めましたが、政策レベルでは「研究・実験の延長線」にとどまっていたのが実情です。

これに対し高市氏は、宇宙を社会インフラとしての戦略資源と再定義しました。たとえば、気象衛星による災害予測、通信衛星による緊急時ネットワーク、観測衛星による地政学的監視など、宇宙技術を「生活と安全保障を支える基盤」として位置づけています。

さらに彼女は、「宇宙開発は国の防衛力を強化するだけでなく、民間のイノベーションを引き出す成長エンジンになる」とも述べています。つまり、宇宙を防衛の文脈だけでなく、経済成長と産業振興の文脈で捉えるという点が、高市宇宙観の最大の特徴です。

「宇宙技術戦略」への思想的つながり

この思想を具体化する形で、高市氏が進めてきたのが「宇宙技術戦略」の策定です。彼女は「2024年度中に日本初の宇宙技術戦略を完成させる」と明言し、宇宙を国全体で推進する仕組みを設計しました。この戦略では、人工衛星、ロケット輸送、探査、宇宙ごみ(デブリ)対策、量子通信、AIによるデータ解析など、広範な分野が対象とされています。

高市氏はこの戦略を「一度作って終わりではなく、ローリング(継続更新)していくもの」として構想しています。つまり、宇宙政策を短期的なイベントではなく、長期的に育てる国家戦略として定義しているのです。

このローリング型の発想は、米国NASAの技術更新モデルにも通じており、日本の官僚制的な計画主義に風穴を開ける可能性を秘めています。高市氏は、柔軟でスピーディーな政策運営を実現するために、制度面からの改革にも取り組もうとしています。

「技術で国を守る」という信念

高市早苗氏の政治信念には一貫して「技術で国を守る」というテーマがあります。宇宙政策もその延長線上にあり、単なる科学の探求ではなく、日本の自立と安全を守るための手段として位置づけられています。

この考え方は、冷戦後の宇宙政策を再定義するものです。彼女にとって、宇宙とは「防衛」「通信」「産業」の境界を超えた総合戦略分野であり、宇宙を制する力が経済力・外交力・国際発言力を左右すると考えています。

したがって、高市氏の宇宙観は、理想主義的な「宇宙への夢」ではなく、現実的で戦略的な「国家の生存戦略」と言えます。これは従来の宇宙行政にはなかった視点であり、彼女が宇宙政策担当大臣として注目される理由の一つでもあります。

次の章では、この思想を具体的な政策として具現化した「科学技術×経済安全保障の融合戦略」について詳しく解説します。

科学技術と経済安全保障の融合戦略

高市早苗氏が掲げる宇宙政策の最大の特徴は、科学技術と経済安全保障の融合という新しい政策アプローチにあります。従来、日本では科学技術政策と安全保障政策は別々の領域で進められてきました。研究は文部科学省、防衛は防衛省、経済産業政策は経産省という縦割り構造が長く続いてきたのです。

しかし、高市氏はこの構造にメスを入れ、宇宙を中心に「技術×安全保障×経済」を一体で動かす国家モデルを構想しました。彼女は記者会見でも「宇宙技術は経済安全保障の中核であり、民間技術と国防技術の融合を進める必要がある」と語っています。

宇宙を“技術主権”の最前線に

現在の世界情勢を見ても、半導体、量子通信、AI、衛星データなど、すべてが安全保障に直結する「戦略技術」となっています。高市氏は、宇宙をこれらの技術群のハブ(中核)として捉え、日本が自国で基盤技術を確立することを「国家の生命線」と位置づけています。

特に彼女は、宇宙分野での技術主権(Technological Sovereignty)の確立を強く意識しています。人工衛星や通信インフラを外国依存にしたままでは、非常時に情報が遮断され、経済活動や防衛行動に深刻な支障が出る──そうしたリスク認識が、彼女の政策思想の出発点です。

そのため、宇宙政策を「国家安全保障戦略の一部」としてではなく、「科学技術政策の延長として安全保障を確立する」方向へと転換させようとしています。ここが、従来の防衛偏重型の宇宙戦略とは大きく異なる点です。

「宇宙技術戦略」が示す融合モデル

2024年度に策定された「宇宙技術戦略」は、この融合思想を具体化した象徴的な政策です。この戦略では、宇宙を以下の5つの分野に分類し、国家予算と民間投資を連動させる構想が盛り込まれています。

- ① 宇宙輸送(ロケット・再使用型システム)

- ② 衛星・観測技術(地球観測・通信・測位システム)

- ③ 宇宙探査(火星衛星探査MMX・月面開発など)

- ④ 宇宙環境(デブリ除去・軌道保全・軌道管理)

- ⑤ 宇宙データ・AI解析・量子通信

これらの分野に対して、政府は「宇宙戦略基金(仮称)」などの新たな財政支援策を設け、10年間で1兆円規模の資金投入を行う見通しと報じられています。

高市氏は、この戦略を「技術開発から制度整備、そして国際ルール形成までを一体で進める」ことを目指しており、日本発の宇宙ビジネスエコシステムを構築しようとしています。

官民連携による「宇宙経済圏」構想

高市氏は、国家主導だけでは宇宙産業が発展しないことを理解しています。そのため、彼女が目指すのは官民が一体となった“宇宙経済圏”の構築です。宇宙ベンチャー企業、大学研究機関、大手メーカー、そして国の宇宙関連機関(JAXAや内閣府)が一体で研究開発と事業化を進める体制が想定されています。

実際に、政府の宇宙基本計画では「官民連携による実証事業」を推進する仕組みが整備され、宇宙ベンチャーへの資金支援や契約制度の簡素化などが進められています。高市氏はこの仕組みをさらに発展させ、民間が持つスピードと技術革新力を政策の中心に据える考えです。

彼女の言葉を借りれば、「民間の創意工夫を国家戦略に取り込むことが、日本の技術競争力を底上げする最短ルート」なのです。

経済安全保障の中での宇宙技術の役割

経済安全保障というと、一般的には半導体やサプライチェーンの強靭化が注目されます。しかし、高市氏の構想では、宇宙がそのすべてを支える“基盤インフラ”とされています。

たとえば、衛星データを用いた物流監視、AI解析による海上交通・エネルギー供給の最適化、災害発生時の衛星通信網など、宇宙からの情報が安全保障・経済・生活の全領域に直結しています。高市氏は、こうした「宇宙データ経済圏」を日本の成長戦略と連動させる構想を打ち出しています。

このアプローチは、単に「安全保障の強化」ではなく、経済を守り、民間成長を促す“防衛経済モデル”とも言えるものです。これは、欧米諸国の政策動向にも近く、日本が今後の国際宇宙市場で主導権を握るための布石と考えられます。

融合戦略がもたらす長期的効果

科学技術と経済安全保障を結びつける政策は、短期的な成果よりも「中長期的な国家体力の強化」に直結します。研究投資、制度改革、人材育成、産業支援——これらを同時に動かす仕組みが整えば、日本の宇宙産業は新しいステージに進むでしょう。

高市早苗氏の宇宙政策は、まさにこの「融合モデル」の確立を目指しています。それは、宇宙を守ることが国家を守り、国家を強くすることが産業を成長させるという、相互補完的なビジョンなのです。

次の章では、この融合戦略を支える具体的な政策手段――「宇宙技術戦略」の中身とその実行方針について、より詳細に見ていきます。

宇宙技術戦略の策定方針とその意図

高市早苗氏が宇宙政策の中で最も重視しているのが、2024年度に内閣府主導で策定された「宇宙技術戦略」です。これは、日本がこれまで持っていた研究中心の宇宙政策から脱却し、「国家の成長と安全保障を両立させる宇宙政策」へと転換するための青写真といえます。

彼女はこの戦略を単なる技術計画ではなく、国家運営の根幹を支える産業・安全保障構想として位置づけています。そのため、宇宙政策と他の国家戦略(経済安全保障、AI、半導体、エネルギーなど)を有機的に接続する内容になっているのが特徴です。

「宇宙技術戦略」とは何か

宇宙技術戦略とは、政府・民間・学術機関が連携して、日本の宇宙関連技術を体系的に強化・活用するための国家計画です。これまでの宇宙基本計画が「理念と方向性」を示す文書であったのに対し、宇宙技術戦略は具体的な投資・技術分野・制度改革を明示した実行計画といえます。

高市氏は策定当初から「この戦略を一度きりの政策で終わらせず、ローリング(定期更新)方式で運用する」と明言しました。つまり、技術の進歩や国際情勢の変化に応じて、内容を柔軟に更新していく“動的な政策モデル”を目指しているのです。

これは、日本の従来の政策手法において画期的なアプローチです。これまでの宇宙政策は、数年単位の工程表を固定的に設定する傾向があり、技術進化や民間のスピードに追いつけないという課題がありました。高市氏はそれを打破するために、「政策を常に進化させる」体制づくりに踏み出したのです。

戦略の柱:5大重点領域

高市氏の宇宙技術戦略には、明確な重点領域が設定されています。これらは単に技術テーマではなく、国家の安全保障・経済・産業政策を包括的に支える要素として設計されています。

- ① 宇宙輸送システム:H3ロケット・小型再使用型ロケットなど、打ち上げ能力の強化

- ② 衛星・測位・通信:情報収集・防災・経済活動を支えるインフラ整備

- ③ 宇宙探査・科学:月・火星探査(MMX)など、国際共同開発の推進

- ④ 宇宙環境とデブリ対策:軌道環境の保全、宇宙ゴミ除去技術の確立

- ⑤ 宇宙データ・AI解析:衛星データのAI解析・量子通信・地上連携

これらの5分野は、単なる技術開発ではなく、国家基盤と経済インフラの両立を目的としています。とくに「宇宙環境とデブリ対策」は、高市氏自身が国際会議などで強調してきたテーマであり、宇宙の持続可能利用(Space Sustainability)を重視する姿勢が示されています。

政策の狙い:自立と競争力の両立

この戦略の根底にあるのは、「日本が宇宙で自立する」という強い意思です。高市氏は「宇宙分野での技術依存は、国家の安全保障リスクに直結する」と発言しており、人工衛星・通信ネットワーク・観測システムの国産化を推進する方針を明確にしています。

また、単に国産技術を守るだけでなく、海外市場での競争力を強化することも重要視しています。日本の宇宙ベンチャーやメーカーが国際プロジェクトに参入できるよう、契約制度や政府調達の柔軟化を進める構想も含まれています。これにより、宇宙関連企業が国内外で競争できる「成長エコシステム」を形成することが期待されています。

「宇宙戦略基金」による長期支援体制

戦略を実行するための財政基盤として、高市氏は10年間で1兆円規模の宇宙戦略基金の創設を提唱しています。この基金は、衛星開発、輸送システム、AI・データ解析、探査などの重点プロジェクトを支援するための長期的な投資枠として機能します。

これにより、年度ごとの予算変動に左右されずに研究・開発を継続できる環境を整えることが狙いです。高市氏は「宇宙開発には継続性が不可欠。単年度主義では世界に勝てない」と語っており、長期的な資金供給を制度化することで、民間投資を呼び込みやすくする構造を目指しています。

国際連携とルール形成

高市氏の宇宙技術戦略は、国際協力にも明確な方向性を持っています。日本は米国や欧州との共同開発を進めつつも、単なる参加国ではなく、ルールメイカー(国際基準をつくる側)としての役割を果たすことを目標にしています。

具体的には、宇宙ごみ対策、衛星通信の国際標準、宇宙探査のデータ共有ルールなど、国際的なガバナンス形成に積極的に関与する姿勢を示しています。高市氏は「日本の技術と倫理を活かして、持続可能な宇宙利用のルール作りを主導したい」と語っています。

制度改革:契約制度・調達制度の刷新

この戦略を支えるもう一つの柱が制度改革です。高市氏は「宇宙分野の官民契約制度を抜本的に見直す」と明言しており、複雑な入札手続きや硬直的な予算管理を改善し、民間企業がスピーディーに研究開発を進められるようにする方針を掲げています。

特に、ベンチャー企業やスタートアップが国家プロジェクトに参加しやすい環境を整えることで、民間主導型の宇宙開発を加速させる狙いがあります。こうした仕組みは、米国NASAの「商業宇宙輸送契約モデル(COTS)」に近く、日本版の公民連携モデルとして注目されています。

戦略の本質:技術で国を守る、未来をつくる

最終的に、この宇宙技術戦略の本質は「技術で国を守り、技術で未来を切り拓く」という国家ビジョンにあります。高市早苗氏は、宇宙を単なる研究分野ではなく、国の生存戦略の一部として位置づけ、日本が自立した技術大国として世界に影響力を持つ未来像を描いています。

この方針が実現すれば、宇宙分野は防衛・経済・産業・外交の交点として機能し、日本の安全保障体制と国際競争力を同時に底上げする可能性があります。

次の章では、こうした戦略を支える「民間連携」と「制度改革」の具体的な施策について掘り下げていきます。

民間宇宙産業への期待と制度改革

高市早苗氏の宇宙政策を語るうえで欠かせないのが、民間宇宙産業の育成と制度改革による官民連携の強化です。彼女は、国家主導から脱却し、民間企業やスタートアップの力を政策の中心に据えることで、日本の宇宙開発を新しい段階へ引き上げようとしています。

日本の宇宙政策は長らくJAXAを中心とした「研究機関主導モデル」でしたが、高市氏はこの枠を超え、宇宙を「産業」として成長させるための環境づくりに着手しました。これは単なる宇宙開発の推進ではなく、宇宙を通じた産業構造改革を意味します。

宇宙ベンチャーへの支援拡大

高市氏は、宇宙ベンチャー企業を「日本の宇宙産業の新しい担い手」と位置づけています。通信衛星、観測データ解析、宇宙輸送、デブリ除去などの分野では、民間発の技術革新が急速に進んでおり、これを国家レベルで支援することが不可欠だと考えています。

そのために政府は、2024年度以降、宇宙ベンチャー向けの出資・融資制度を拡充し、政府保証付きの技術実証枠を新設しました。これにより、初期投資や打ち上げコストのリスクを軽減し、民間企業が新技術を試せる環境が整いつつあります。

高市氏は「リスクを恐れず挑戦できる宇宙産業環境をつくることが、日本の成長の鍵」と語っており、国が“支援者”から“共創者”へと役割を転換する方針を打ち出しています。

契約制度改革:スピードと柔軟性を

高市氏が特に重視しているのが、官民契約制度の改革です。従来、日本の宇宙開発プロジェクトは複雑な入札や予算手続きにより、開発スピードが遅れるという問題を抱えていました。これに対し彼女は、「契約制度の硬直性を取り除き、民間がスピーディーに動ける仕組みを整える」ことを掲げています。

経団連との意見交換の中でも高市氏は、「宇宙開発における契約制度の見直しは急務であり、実証プロジェクトの柔軟な執行を可能にする体制が必要」と明言しました。この発言により、宇宙分野の政策実行スピードを高める制度改革が本格的に検討され始めました。

具体的には、次のような制度改革が想定されています。

- ・ベンチャー企業の契約条件を緩和し、試作・実証を迅速化

- ・成果型契約(Performance-Based Contract)の導入による成果重視型評価

- ・官民共同出資型ファンドの創設による安定的資金供給

- ・調達制度の簡略化と電子化による手続きの透明化

これらの改革が実現すれば、宇宙分野における官民の連携スピードは格段に向上し、民間技術が政策の現場に直接反映されるようになるでしょう。

「官民協創」への転換

高市氏は、これまでの「官が主導し民が従う」モデルから、「官と民が協創する」モデルへと転換する必要性を強調しています。彼女の理念は、単なる支援ではなく、政策立案の段階から民間が参画する仕組みをつくることです。

この考えに基づき、内閣府の宇宙政策委員会では、民間企業・大学・研究者の意見を反映させるための新しい協議枠組みが整備されました。さらに、国が出資する「宇宙戦略基金」を通じて、企業の研究テーマを公募形式で選定する方針も打ち出されています。

これにより、国家と企業の関係は「支援と受託」から「共同開発・共同責任」へと進化しつつあります。高市氏はこれを「日本型の公民連携モデル(Public-Private Co-Creation)」として、海外にも発信していく構想を持っています。

宇宙産業を「経済エコシステム」へ

宇宙政策を単なる開発事業ではなく、持続的な経済エコシステムとして構築する――これが高市氏のビジョンです。彼女は「宇宙ビジネスは日本経済の新しい柱になり得る」と明言しており、宇宙データ・通信・輸送・素材などの産業連鎖を国内に育てることを目指しています。

この考え方のもと、宇宙関連スタートアップと伝統的製造業との協業も進められています。たとえば、ロケット部品の高精度加工を自動車メーカーが担当するなど、異業種連携による技術シナジーが生まれつつあります。

こうした取り組みは、日本経済の新しい成長モデル「スペース・エコノミー(Space Economy)」の土台を形成しており、高市氏の宇宙政策が掲げる「科学技術による経済再生」という理念を体現しています。

国際競争に勝つための構造改革

宇宙開発は今や国際的な市場競争の舞台です。米スペースXや欧州アリアンスペース、中国のCASCなどが商業打ち上げ市場を席巻する中で、日本企業が競争力を維持するには、政策的な後押しが欠かせません。

高市氏の制度改革は、単に国内向けではなく、こうした国際競争の中で「日本発の民間宇宙企業」を生み出すための構造改革でもあります。官民連携によるコスト削減、スピード開発、海外輸出支援など、グローバル市場を見据えた政策が次々と設計されています。

まとめ:制度改革が生み出す“民間主導の宇宙時代”

高市早苗氏の宇宙政策は、国家戦略の中に「民間の創造力」を本格的に組み込む転換点にあります。彼女の掲げる制度改革は、単なる規制緩和ではなく、民間と官が対等な立場で未来を創るための仕組みづくりです。

今後、この方向性が確立すれば、日本は「官主導の宇宙開発」から「民間主導の宇宙産業」へと進化し、世界市場で独自の存在感を発揮することが期待されます。

次の章では、この官民連携を支える具体的な技術テーマ――小型衛星・デブリ除去・輸送技術といった分野に焦点を当て、高市氏がどのようにこれらを国家戦略に位置づけているかを詳しく解説します。

注目テーマ:ロケット・衛星・デブリ対策

高市早苗氏の宇宙政策には、明確に優先順位の高い3つの実務テーマがあります。それが、ロケット(宇宙輸送)、衛星インフラ、そしてデブリ除去(宇宙ごみ対策)です。これらはいずれも、宇宙を「安全かつ持続的に利用するための基盤」として不可欠な分野であり、彼女の政策思想の中核をなしています。

① 宇宙輸送力 ― H3ロケットと小型再使用型システム

高市氏は、大臣就任以来一貫して「打ち上げ能力の強化」を最重要課題のひとつとして掲げています。日本のロケット開発は、長らくH-IIAに依存してきましたが、近年は後継機であるH3ロケットの開発が進行中です。H3ロケットはコスト削減と打ち上げ頻度向上を目的としており、商業打ち上げ市場での競争力を取り戻す鍵とされています。

2023年には試験機1号の打ち上げ失敗が報じられましたが、高市氏はその後の記者会見で「失敗から学び、2号機の成功を確実にすることが日本の技術力を世界に示す」と発言しています。2024年の再打ち上げ成功により、H3は再び日本の宇宙輸送力を支える柱として期待されています。

さらに彼女は、将来的に小型再使用型ロケットの実用化を支援する方針を示しています。これは、民間企業が独自に打ち上げを行えるようにするもので、スペースXの「ファルコン9」に代表される再使用技術の国産化を目指す構想です。こうした取り組みは、民間宇宙ベンチャーの活性化にも直結します。

② 衛星インフラ ― 経済安全保障と防災の両軸

次に高市氏が重視するのが、衛星インフラの整備です。衛星は通信、観測、防災、測位(GPS)など、現代社会のあらゆる活動を支える基盤です。とりわけ、地政学的リスクが高まる中で、衛星通信の自立化は経済安全保障の要となっています。

高市氏は、「日本が他国の衛星データや通信網に依存することは、国家の安全に関わるリスクである」と繰り返し述べています。これを受けて、政府は準天頂衛星システム(QZSS)の拡充や、国産通信衛星ネットワークの強化を進めています。

また、災害多発国である日本においては、衛星データが防災・復興の現場でも極めて重要です。高市氏は、防災衛星や観測衛星を活用した「リアルタイム災害情報網」の構築を政策課題として掲げており、これにより気象・地震・津波などの迅速な監視体制を整備する方針を示しています。

さらに、経済活動の視点では、衛星データを活用した新ビジネスも拡大中です。農業・漁業・物流などにおいて、AI解析と衛星観測を組み合わせることで、生産効率や輸送の最適化が進んでいます。高市氏はこれを「宇宙データ経済圏」の一環と位置づけ、民間主導での衛星データ活用を支援しています。

③ 宇宙デブリ対策 ― 持続可能な宇宙利用へ

そしてもうひとつ、高市氏が国際的にも注目されているのが、宇宙デブリ(Space Debris)対策です。近年、低軌道上では役目を終えた人工衛星やロケットの破片が急増しており、運用中の衛星との衝突リスクが深刻化しています。

高市氏は、宇宙政策担当大臣として「宇宙環境の保全は、人類共通の課題」と発言しており、日本が持つデブリ除去技術を国際的に展開する方針を明確にしています。特に、日本企業のアストロスケール社などが開発する「軌道上デブリ回収衛星」の技術は、世界から高く評価されています。

この分野では、技術的な開発支援に加え、国際ルール形成に日本が積極的に関与する姿勢も示されています。高市氏は「宇宙空間の安全と秩序を守るため、国際協調と責任ある利用を主導する」と述べており、国連や国際宇宙連盟(IAF)などの会議でも、日本のリーダーシップを発揮する構えです。

また、宇宙デブリ問題は単なる環境課題にとどまらず、経済安全保障にも直結します。運用中の衛星が破損すれば、通信網・金融ネットワーク・防衛情報に影響を及ぼすため、デブリ対策は「国家の情報安全保障政策」の一部として位置づけられています。

技術とルールの両輪で進める戦略

高市氏の考える宇宙政策では、技術開発だけでなく、ルール整備・国際協調が重視されています。たとえば、打ち上げ後の衛星寿命管理や、軌道上サービス(OOS)と呼ばれる衛星修復・除去ミッションに関する国際基準を日本が提案する動きもあります。

この「技術とルールの両輪」アプローチは、単なる宇宙ビジネス促進策ではなく、日本が宇宙秩序の形成に貢献する外交戦略でもあります。高市氏の政策ビジョンは、まさに技術力を外交力へと転換する方向にあります。

まとめ:宇宙を「守り」「活かす」政策

ロケット・衛星・デブリ除去――これら3つのテーマに共通するのは、「宇宙を守り、活かす」という発想です。高市早苗氏は、宇宙空間を国家インフラとして整備しつつ、その利用を持続可能に保つという両立モデルを目指しています。

このアプローチにより、日本は宇宙産業の技術力と倫理性を兼ね備えた「信頼される宇宙国家」として、国際社会での存在感を高めることが期待されます。

次の章では、こうした政策を実行する上で直面する課題とリスク要因(財源・省庁連携・技術リスク)について、現実的な観点から分析していきます。

政策実行の課題と壁 — 財源・省庁連携・技術リスク

高市早苗氏の宇宙政策は、国家の安全保障と経済成長を両立させる壮大な構想です。しかし、その実現には多くの課題と壁が存在します。宇宙は最先端技術と巨額の投資を要する分野であり、制度、財政、組織、技術、いずれの側面から見ても「簡単に進められる領域」ではありません。

ここでは、高市氏の宇宙政策を実行するうえでの主要な課題を整理し、その克服に向けた方策を考察します。

① 財源確保の難しさ ― 宇宙は高コスト構造

まず最も現実的な壁が財源の制約です。宇宙政策の推進には、ロケット開発、衛星打ち上げ、探査機運用、デブリ除去など、多額の資金が必要です。政府は「10年間で1兆円規模の宇宙戦略基金」を構想していますが、財政赤字が深刻化する中で、この金額を安定的に確保するのは容易ではありません。

日本の宇宙関連予算は年間約4,000億円規模(防衛省・文科省・内閣府の合計)で、米国NASAの10分の1にも満たない水準です。高市氏は「長期的な資金フレームを固定し、単年度予算主義を見直すべき」と主張していますが、国全体の歳出改革と並行して進める必要があり、政治的ハードルは高いと言えます。

さらに、宇宙開発は投資回収までに長期間を要するため、短期的な成果を求める政治スケジュールとの齟齬も生まれやすい分野です。これを解決するには、官民共同ファンドの設立や民間投資の呼び込みなど、財源の多様化が求められます。

② 省庁連携と縦割りの壁

次に大きな課題となるのが、省庁間の縦割り構造です。日本の宇宙政策は、文部科学省(JAXA)、内閣府、経済産業省、防衛省、国土交通省など、複数の省庁が関与する複雑な体制をとっています。

このため、政策立案から実行に至るまでの調整に時間がかかり、意思決定のスピードが遅れる傾向があります。高市氏はこれを改善するため、内閣府主導の「宇宙政策委員会」の権限を強化し、省庁横断型の意思決定を進めようとしています。

しかし、実際には各省庁が所管する予算・制度・研究テーマが異なるため、完全な統合は容易ではありません。特に、安全保障分野(防衛省)と民生分野(文科省・経産省)の境界は政策的に曖昧で、情報共有や技術の共用にも慎重論が根強くあります。

この問題を解決するには、アメリカの「国家宇宙会議(National Space Council)」のような強力な司令塔機能を日本にも設ける必要があると指摘されています。

③ 技術リスクと開発スケジュールの遅延

宇宙開発は失敗がつきものです。高市氏が担当大臣時代に強調した「H3ロケット2号機の確実な成功」も、こうしたリスクを認識したうえでの発言でした。実際、ロケット開発や探査機プロジェクトは、設計段階から運用まで10年以上かかるケースが多く、技術的な不確実性が常につきまといます。

さらに、日本の宇宙技術者人口は減少傾向にあり、若手研究者の育成や人材確保が課題となっています。高市氏は、大学・研究機関・企業の共同育成プログラムを拡充することで、技術継承を図る方針を示していますが、即効性のある解決策とは言い難いのが現実です。

このような技術的リスクは、国際競争力にも直結します。打ち上げ成功率、衛星の寿命、通信精度などが海外に劣れば、日本の宇宙関連企業が国際契約を獲得するのは難しくなります。そのため、「失敗を恐れず挑戦する文化」を政策的に支援する仕組みも必要です。

④ 法制度・契約制度の整備不足

高市氏が繰り返し指摘しているのが、法制度の整備遅れです。日本では宇宙活動法や宇宙資源法などの法整備が進んでいますが、依然として制度間の整合性や実行力に課題が残ります。

特に、宇宙事業における知的財産権、データの共有ルール、契約責任範囲といった領域は、国際基準に照らしても明確化が不十分です。高市氏は、これらを見直すために「契約制度の改革」を掲げ、民間がリスクを取りやすくする仕組みを提案しています。

ただし、制度改革には国会での法改正が必要であり、政治的合意形成にも時間がかかるため、短期的な実現は難しいのが実情です。

⑤ 国際協調と主導権のバランス

日本の宇宙政策は、米国や欧州との国際協力を前提に進められています。とくに、月探査「アルテミス計画」への参加や、衛星通信規格の国際整合などが進行中です。しかし同時に、日本が単なる“協力国”にとどまるリスクも指摘されています。

高市氏は、「国際連携は大切だが、日本独自の技術と判断基準を持つことが重要」と強調しており、宇宙分野における自立的な立場を維持する方針です。だが、現実には米国主導の枠組みとの協調を無視することもできず、このバランスをどう取るかが今後の鍵となります。

⑥ 政策の継続性と政治スケジュールのギャップ

宇宙政策は長期的な視野を必要とする一方で、政権交代や大臣交代が頻繁に起こる政治の世界では、政策継続性が課題になります。高市氏が描く10年スパンの戦略が、次の政権で維持される保証はありません。

この問題を解決するために、高市氏は「政策の制度化」を進めています。つまり、個人の方針としてではなく、法制度や国家戦略文書に明記することで、政策の継続を担保しようとしているのです。

まとめ:課題の先にある“制度的成熟”

高市早苗氏の宇宙政策は、理想と現実の狭間にあります。財源、省庁間の縦割り、技術リスク、法制度、国際協調——いずれも簡単には解決できない構造的課題です。しかし、これらの壁を一つずつ乗り越えることこそ、日本の宇宙政策を成熟させるプロセスでもあります。

彼女が打ち出す「宇宙を国家戦略に据える」という発想は、従来の発想を超えた挑戦であり、これを実行可能な制度へと進化させることが、今後の日本にとって最大の試金石となるでしょう。

次の章では、こうした課題を踏まえながら、他国の宇宙政策との比較を通じて、日本の立ち位置と高市氏のビジョンの独自性を明らかにしていきます。

国内外比較:他国の宇宙政策との対比と日本の独自性

高市早苗氏の宇宙政策は、単なる国内技術推進にとどまらず、世界的な宇宙競争の中で日本がどう立ち位置を確立するか、という戦略的意図を持っています。ここでは、アメリカ・中国・欧州といった主要国の宇宙政策と比較しながら、日本が掲げる方向性と独自の強みを整理します。

① アメリカ:民間主導×政府支援モデル

アメリカの宇宙政策は、長年にわたり「官民連携型の実行モデル」を確立しています。NASAが基礎研究と安全基準を担い、民間企業(SpaceX、Blue Originなど)が実際の打ち上げ・輸送・探査を担う構造です。政府は資金支援をしつつも、企業の自由な発想とスピードを尊重しています。

特にスペースXの「再使用型ロケット」は、商業宇宙市場を根底から変えました。1回あたりの打ち上げコストを10分の1に抑えたことは、宇宙産業を「持続的なビジネス」に変えるきっかけとなりました。

この点で高市氏の政策は、アメリカ型モデルに近い側面を持っています。彼女が掲げる「契約制度改革」「成果型契約」「民間投資の活用」は、まさに米国NASAのCOTS(Commercial Orbital Transportation Services)制度を意識したアプローチです。

ただし、日本はアメリカほどの資本市場やリスクマネー文化が発達していないため、同じ手法をそのまま導入することは難しい。高市氏の政策は、米国型を参考にしつつも、官が制度・資金の安定性を保証し、民間がスピードと創造力を発揮する“日本型COTS”を模索している点が特徴です。

② 中国:国家主導の「宇宙覇権モデル」

一方、中国は国家主導・軍民一体型の宇宙政策を展開しています。国家が明確な長期計画を持ち、月探査、宇宙ステーション建設、火星探査などを一貫して推進しています。特に中国国家航天局(CNSA)は、軍と産業界が連携する形で国家的宇宙覇権を目指しており、予算規模・人材動員力では世界最大級です。

高市氏はこの中国の動向を非常に強く意識しており、経済安全保障の観点から「宇宙における自立性の確保」を強調しています。彼女の政策における「技術主権」「国産化」「通信衛星の独立運用」は、中国の国家主導モデルに対する民主主義国家としての対抗軸と位置づけられます。

つまり、日本は軍事色を排しながらも、安全保障と技術自立を両立する“開かれた宇宙国家”を目指しており、これが高市氏の宇宙政策の根幹をなしています。

③ 欧州:ルール形成と環境重視のモデル

欧州連合(EU)やESA(欧州宇宙機関)は、宇宙を「国際協調と環境保全」の観点から重視しています。とくに近年は、宇宙デブリ除去・軌道環境の保全・透明なデータ利用など、「持続可能な宇宙利用(Space Sustainability)」をリーダーシップテーマに掲げています。

高市氏もこの方向性を強く支持しており、日本が誇るデブリ除去技術(アストロスケール社など)を国際的ルール形成に結びつけようとしています。実際、内閣府主催の国際宇宙シンポジウムでは、「日本がルールメイカーになる」ことを目標に掲げています。

欧州のモデルが倫理性と協調を重んじるのに対し、高市氏の政策はそこに実行力と産業性を加えた形といえます。すなわち、環境配慮+技術実用化のバランスを取る日本型モデルです。

④ インド・韓国などアジア勢の台頭

近年、インドや韓国も宇宙産業で急成長しています。インドのISROは月面着陸を成功させ、韓国は民間ロケット開発を加速中です。これらの国々は「コスト効率」と「技術スピード」で日本に迫っており、日本が競争力を維持するには、独自の強みを磨く必要があります。

高市氏は、アジア諸国との連携にも前向きで、「アジア宇宙連携構想」のような地域協力枠組みを通じて、日本の技術・制度を共有し、信頼ネットワークを構築する構想を持っています。これは、地域の安全保障と技術共存を両立する外交的宇宙戦略といえるでしょう。

⑤ 日本の独自性:信頼と倫理、そして技術品質

こうして見ると、日本の宇宙政策の特徴は、アメリカの商業性、中国の統制力、欧州の倫理性をバランスよく取り入れながら、「信頼と品質」を基軸にした宇宙国家モデルを目指している点にあります。

高市早苗氏の政策には、「日本は派手なスピード競争ではなく、信頼性・安全性・倫理性で勝負する」という思想が一貫しています。彼女は、国際社会の中で日本が「安全で責任ある宇宙国家」としてリーダーシップを発揮することを理想としています。

この方向性は、単なる技術政策ではなく、外交・防衛・経済を横断した総合国家戦略といえるでしょう。

⑥ 高市ビジョンの独自性:民主主義と技術主権の融合

高市早苗氏の宇宙政策の最大の独自性は、「民主主義国家における技術主権の確立」にあります。彼女は、国家が全てを支配するモデルではなく、透明性と法の支配のもとで、民間・学術・政府が協力して宇宙を開発する姿を理想としています。

つまり、強権的に宇宙を支配するのではなく、民主的な枠組みの中で国家の技術基盤を守るという、新しいタイプの宇宙国家像を提示しているのです。これは、アジアの中でも日本独自の立ち位置を明確にする方針と言えるでしょう。

まとめ:日本型「持続可能な宇宙国家」への道

世界の宇宙開発競争は、技術力だけでなく「国家の哲学」を問う時代に入りました。高市早苗氏が描く宇宙政策は、強国的な覇権モデルではなく、信頼・協調・技術主権・倫理を柱とする「日本型持続可能モデル」です。

ロケットや衛星などの目に見える成果だけでなく、制度設計・法整備・国際協力といった「見えないインフラ」を重視する彼女の方針は、長期的に日本の宇宙プレゼンスを高める可能性を秘めています。

宇宙を通じて国を守り、経済を育て、国際社会と共に発展する――。それこそが、高市早苗が描く「未来志向の宇宙国家・日本」のビジョンなのです。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 高市早苗 政策 宇宙を制する国家戦略「技術で人を守る」 […]