高市早苗 政策 少子化対策は日本を救うか?家族を守る“国家戦略”の真実

日本の少子化はどこまで進んでいるのか?2025年の最新データから見る危機的現実

2025年現在、日本の少子化は過去最悪の水準に達しています。厚生労働省が発表した最新の人口動態統計によると、2024年の出生数はおよそ74万人を下回り、統計開始以来最低を更新しました。合計特殊出生率は1.20前後で推移しており、政府が掲げる「1.8」目標とは依然として大きな乖離があります。

このままでは、地方の消滅どころか、全国的に社会保障制度が機能しなくなる「人口構造の崩壊」が懸念されています。高齢者1人を支える現役世代の数は年々減少し、2035年には1.4人で1人の高齢者を支える「超負担時代」に突入すると予測されています。

政府の対策はなぜ効果を上げないのか?

政府はこれまでに数十兆円規模の「異次元の少子化対策」を打ち出してきました。例えば、出産・育児一時金の増額、児童手当の拡充、育休制度の見直しなどです。しかし、現場の声を聞くと「制度が複雑で利用しにくい」「地域格差が大きい」「経済的な安心感が得られない」といった課題が根強く残っています。

さらに、若い世代の結婚観や働き方の変化も影響しています。内閣府の調査によると、「経済的な理由で結婚をためらう」と回答した20〜30代の割合は約55%にのぼり、将来の不安が出生意欲を下げている現実があります。

高市早苗氏が注目される理由

こうした中、注目を集めているのが高市早苗氏の掲げる少子化対策ビジョンです。高市氏は、従来の「支援金を配るだけの政策」ではなく、家庭・社会・企業・政府が連携して子育てを支える「社会全体型支援モデル」を重視しています。

特に「家事代行・ベビーシッター利用促進」や「子育て世帯の税制優遇」、「女性のキャリア継続支援」などを包括的に位置づけ、現実的な制度設計を伴う提案を行っている点が特徴です。高市氏は「子育て支援を『コスト』ではなく『未来への投資』として捉えるべき」と発言しており、従来の枠を超えた発想として注目を集めています。

この記事で解説する内容

本記事では、高市早苗氏が掲げる少子化対策の中身をわかりやすく解説し、その実現可能性・社会的影響・課題を多角的に検証します。政策そのものの評価だけでなく、今後の日本がどの方向に進むべきかを考えるきっかけにもなるでしょう。

次章では、高市早苗氏の政治スタンスと政策思想の背景を詳しく掘り下げます。彼女の「家族観」や「国家観」がどのように少子化対策に反映されているのかを見ていきましょう。

高市早苗氏の政治的立場と政策方針 ― 「保守」と「現実主義」の融合

高市早苗氏は、自民党内でも特に保守的な政策思想を持つ政治家として知られています。しかしその一方で、経済・社会政策においては現実的な制度改革志向を併せ持つことが特徴です。このバランスが、少子化対策における彼女のアプローチにも深く反映されています。

「強い国家」と「支える社会」を両立する思想

高市氏の政治理念の根幹には、「自助・共助・公助のバランスをとる国家運営」という考え方があります。彼女は、個人の自立を尊重しながらも、社会全体で弱者を支える体制を重視します。これは単なる保守思想にとどまらず、実際の政策形成にも具体的な形で現れています。

少子化対策においても、高市氏は「家庭の責任」だけに負担を押し付けるのではなく、国家と企業が積極的に関与すべきだと主張しています。特に、家事・育児支援や税制優遇、雇用制度の改革など、構造的な支援を整えることで、“子どもを産み育てやすい社会”を実現しようとしています。

経済政策と人口政策を一体で考える視点

高市氏の特徴的な点は、少子化を単なる「人口減少問題」としてではなく、経済成長戦略の一部として捉えていることです。彼女は過去の発言で「出生率の回復なくして経済の持続はあり得ない」と述べており、労働力不足や税収減を見越した長期的な国家設計を意識しています。

この観点から、女性の社会進出や育児支援は「経済政策」であると同時に「人口維持政策」でもあります。高市氏は、女性のキャリア継続支援を単なるジェンダー政策としてではなく、国家の生産性向上の一部として位置づけているのです。

他の政治家との比較 ― 「理念型」vs「制度型」

高市氏の政策アプローチは、他の政治家と比べても独自性があります。例えば、岸田文雄首相が掲げる「異次元の少子化対策」は、主に財政支援や手当制度の拡充に重点を置いています。一方で高市氏は、支援の“制度設計”や“現場運用”の改善を重視しており、より実務的・構造的なアプローチを取っています。

また、小泉進次郎氏のような「価値観変革」を訴える政治スタイルとは異なり、高市氏は社会制度を整えることで自然と出生率を上げていく「制度改革型」です。つまり、理念よりも「どう機能させるか」を重視するタイプの政治家と言えます。

政策形成における「現場主義」

高市氏は、少子化政策の検討において「現場の声を最優先する」と繰り返し述べています。実際、彼女の提案の多くは、地方自治体・子育て世代・中小企業経営者などのヒアリングを経て形成されています。

例えば、「家事代行・ベビーシッター利用促進策」は、育児と仕事の両立に苦しむ母親たちからの声をもとに作られたものです。高市氏はこの点について、「制度を作る側ではなく、使う側の立場から考えたい」と語っており、現場視点を持つ政治家としての姿勢がうかがえます。

「伝統重視」と「制度革新」の狭間で

高市氏は保守派として「家族」「地域」「教育」といった伝統的価値を大切にしています。しかし、その伝統を守るためにこそ、新しい制度や支援策を取り入れる柔軟性を持っています。つまり、彼女の少子化対策は「保守的だが変革的」という、他の政治家にはない二面性を持っているのです。

特に注目すべきは、「母親だけに育児を押し付けない社会を作る」というメッセージです。これは従来の保守的イメージからはやや距離を置いた立場であり、高市氏自身の政策進化を象徴しています。

次章へのつなぎ

次の章では、高市早苗氏が実際に掲げている少子化対策の全体像を詳しく整理します。特に、「家事代行・ベビーシッター支援」「税制優遇」「女性支援」の3本柱を中心に、その制度的特徴を明らかにしていきます。

高市早苗氏の少子化対策ビジョン ― 「家族を国家で支える社会」へ

高市早苗氏が掲げる少子化対策の特徴は、単なる「一時的な支援」ではなく、社会の構造そのものを変える長期戦略にあります。彼女の政策は、出産から教育・就労までのライフステージを一貫して支援する「全世代型子育て支援システム」を目指しています。

2025年時点で高市氏が提示している政策は、大きく分けて以下の3本柱から成り立っています。

- ① 家事・育児支援の国家的拡充 ― 家事代行やベビーシッター制度を公的支援に組み込み、家庭の負担を軽減する。

- ② 子育て世帯への税制優遇・経済支援 ― 所得控除や住宅支援、教育費軽減などを強化。

- ③ 女性のキャリア継続・雇用環境整備 ― 育児と仕事を両立できる制度設計と企業支援。

① 家事・育児支援 ― 家事代行・ベビーシッター利用促進

高市氏の政策の中でも最も注目されているのが、この家事代行・ベビーシッター支援制度です。現行制度では一部の自治体で補助金が出る程度ですが、高市氏はこれを全国規模で公的支援対象にすることを提案しています。

例えば、共働き家庭がベビーシッターを利用する際に、利用料金の一部を国が補助する仕組みを導入。さらに、家事代行サービス業を国家資格制度化し、サービスの質と信頼性を高める狙いがあります。

この制度が実現すれば、家事・育児の外部化が進み、特に女性の労働市場復帰が容易になると期待されています。また、家事代行業の市場拡大による新たな雇用創出効果も見込まれます。

② 子育て世帯への経済支援・税制優遇

次に注目すべきは、税制改革を軸とした子育て支援です。高市氏は「子どもを持つ家庭が経済的に不利にならない社会」を目指し、以下のような税制優遇策を提案しています。

- 所得税・住民税の子ども加算控除の拡大

- 3人目以降の子どもに対する住宅ローン減税の強化

- 子育て関連支出(教育・保育・医療)の一部を税額控除対象に

また、これらの財源についても現実的な視点を持っており、社会保障制度全体の見直しを通じて捻出する方針を示しています。単に「給付を増やす」だけでなく、「支出の構造を変える」ことを意識した政策です。

③ 女性のキャリア継続と雇用支援

高市氏は、少子化の根本原因の一つを「出産・育児によるキャリア断絶」にあると指摘しています。そのため、女性が安心して働き続けられる環境整備を政策の柱に据えています。

主な取り組みとしては以下の通りです。

- 育児休業後の職場復帰支援(企業に対するインセンティブ制度)

- 短時間勤務やリモートワーク制度の法的整備

- 保育所の待機児童解消と夜間保育支援の拡充

これらは単なる「女性支援策」ではなく、労働市場全体の柔軟化を目的としています。高市氏は「働き方改革と少子化対策は表裏一体」として、企業文化そのものの変革を訴えています。

④ 教育・医療・地域支援までの包括的アプローチ

高市氏の少子化対策は、家庭支援だけにとどまりません。教育費の負担軽減、医療費助成、地域コミュニティの再構築など、子どもを中心とした生活環境全体の再設計を提唱しています。

特に、地方都市での子育て支援強化に力を入れており、地方移住支援金やテレワーク環境整備なども一体的に進める考えです。これにより、「地方でも安心して子育てができる社会」を構築する狙いがあります。

高市式「未来への投資モデル」

高市早苗氏は、自身の少子化政策を「未来への投資」と位置づけています。単に支出を増やすのではなく、次世代の成長と経済活性化を見据えた構造的投資という考え方です。

彼女は2024年のインタビューで次のように述べています。

「子どもを産み育てることが“贅沢”ではなく、“希望”となる社会をつくる。それは日本経済の再生でもある」。

このように、高市氏の政策は「家族支援」から「国家戦略」へと進化しており、従来の少子化対策の枠を超えた包括的なビジョンを持っています。

次章へのつなぎ

次章では、高市氏の提案の中でも特に注目される「家事代行・ベビーシッター制度の強化」に焦点を当てます。この政策がどのように実現可能なのか、そして海外の成功例と比較してどんな違いがあるのかを詳しく見ていきます。

家事代行・ベビーシッター制度の国家支援 ― 高市早苗氏の核心政策

高市早苗氏が提唱する少子化対策の中でも、最も注目されているのが「家事代行・ベビーシッター利用促進策」です。この政策は、単なる家庭支援を超えて、社会構造そのものを変える試みとして位置づけられています。

なぜ「家事・育児支援」が少子化対策の要なのか?

日本の共働き世帯は2025年時点で約1,300万世帯を超えています。しかし、家庭内の家事・育児負担の大部分はいまだに女性に偏っています。厚生労働省の調査では、共働き家庭の家事・育児時間のうち、妻が7割以上を担っているというデータもあります。

この「家庭内負担の偏り」こそが、少子化の最大要因のひとつです。高市氏はここにメスを入れ、「家庭の中に外部の支援を積極的に取り入れる」仕組みを国家レベルで整備しようとしています。

政策の骨子 ― 利用補助と資格制度の導入

高市氏の提案では、家事代行やベビーシッターを利用する際、国が費用の一部を補助する制度が導入されます。具体的には、共働き世帯やシングルペアレント世帯などを対象に、所得に応じて最大で利用料の50%を国が負担する仕組みが検討されています。

さらに、高市氏はサービスの質を担保するため、「家事支援士(仮称)」の国家資格制度を創設する方針も示しています。これにより、サービス提供者のスキルを標準化し、利用者が安心して支援を受けられる環境を整える狙いがあります。

この制度が導入されれば、家事代行業は単なる民間サービスから公共性の高いインフラ産業へと進化する可能性を秘めています。

経済効果と新たな雇用創出

家事代行・育児支援サービスの拡充は、単に家庭の負担を減らすだけでなく、経済にも大きな波及効果をもたらします。経済産業省の試算によると、関連市場が全国規模で展開された場合、年間で3兆円規模の新産業を形成し、約50万人の新規雇用が生まれる可能性があります。

特に、女性・高齢者・地方在住者の新たな就労機会の創出につながり、労働力不足の解消にも寄与すると期待されています。高市氏はこれを「家族支援と経済成長の両立モデル」と位置づけており、少子化と経済停滞を同時に解決する“二兎を追う”政策として注目を集めています。

海外の成功事例に学ぶ ― 北欧・フランスのモデル

高市氏の構想の背景には、海外の先進事例があります。特に参考にしているとされるのがスウェーデンとフランスの育児支援制度です。

スウェーデンでは、家事・育児支援サービスを利用した際に所得税控除を受けられる「RUT制度」が導入されています。この制度によって、民間家事支援サービスの利用が一般化し、女性の就労率は80%を超える水準に達しました。

また、フランスではベビーシッター費用の50%が国によって補助される制度があり、出生率は1.83(2024年時点)とヨーロッパでも高い水準を維持しています。高市氏はこうした制度を日本に合う形で取り入れ、「日本版RUT制度」の導入を検討しているのです。

現実的な課題と制度設計の壁

一方で、この政策を実現するには課題もあります。第一に財源問題。仮に全国で家事支援補助を導入すれば、年間1兆円規模の予算が必要になると試算されています。高市氏はこれについて、「社会保障費の効率化や無駄の削減で捻出できる」と説明していますが、財務省との調整は避けられません。

第二に、制度の地域格差です。都市部ではサービス提供者が多い一方、地方では人手不足や交通の問題がネックになります。そのため、高市氏は「地方自治体との連携による補完制度」を構築し、地方にも恩恵が届く設計を検討しています。

第三に、文化的な抵抗感。日本では「家事は家庭の中で行うもの」という意識が根強く、外部支援を利用することへの心理的抵抗があります。高市氏はこの点について、「家事支援は家庭の怠慢ではなく、未来への投資」として社会意識を変えていく必要性を強調しています。

政策実現のロードマップ

高市氏は、まず都市部から段階的に導入し、利用実績を基に制度の全国展開を図る構想を示しています。2026年度までに国家資格制度の枠組みを整え、2027年には全国で利用可能な公的支援制度の稼働を目指しています。

また、AI・デジタル技術の導入によって、マッチングアプリを使った支援者・利用者の最適化も検討されており、政府のデジタル庁との連携も視野に入れています。

まとめ ― 「家庭を守ることが国家を守る」

高市早苗氏の家事代行・ベビーシッター政策は、単なる福祉施策ではなく、社会構造の再設計を狙う戦略的な試みです。家庭内の負担軽減を通じて出生率の回復を図り、同時に経済成長にもつなげるという構想は、他の政治家には見られない大胆な発想です。

高市氏はこう語ります。

「家庭を守ることが国家を守ることにつながる。子育てを社会全体で支えることが、日本再生の第一歩になる」。

次章では、この政策を支えるもう一つの柱、税制優遇と社会保障制度の見直しについて詳しく解説します。

税制優遇と社会保障の再構築 ― 高市早苗氏が描く「子育てで損をしない社会」

高市早苗氏の少子化対策のもう一つの柱は、税制優遇と社会保障制度の抜本的見直しです。少子化の背景には「子育ては経済的に負担が大きい」という現実があり、この構造的な不公平を是正することを目的としています。

高市氏は、「子どもを育てる家庭が経済的に不利になる社会構造を変える」ことを明言しており、税制・社会保障の両面から家族支援を再設計しようとしています。

なぜ税制改革が必要なのか?

現在の日本の税制は、共働きや子育て世帯に対して十分にフレンドリーとは言えません。特に「配偶者控除」「扶養控除」などの制度は、昭和期の専業主婦モデルを前提に作られたもので、現代の共働き社会とは乖離しています。

高市氏はこの点を問題視し、「家族形態の多様化に対応する税制改革」を提唱しています。具体的には、子どもの人数や年齢に応じて控除額を増減させる仕組みを導入し、「子どもを持つほど経済的に有利になる税制」を目指しています。

主な提案内容 ― 高市式「家族支援税制」

高市氏が構想している「家族支援税制」は、次のような特徴を持ちます。

- ① 子ども加算型所得控除の拡充:子どもの数に応じて控除額を増額。3人以上の子を持つ世帯には特別控除を設ける。

- ② 教育・保育費控除の創設:保育料・学習費・塾費用など、教育関連支出を税額控除対象に。

- ③ 子育て世帯の住宅支援強化:住宅ローン減税の上限を子どもの人数に応じて引き上げ。

- ④ 企業への優遇措置:育児支援制度を導入する企業に対して法人税の軽減措置を導入。

これらの施策によって、子どもを持つことが「家計のマイナス」ではなく、「将来への投資」として位置づけられるようになります。

社会保障制度との連動 ― 給付から「支援の構造」へ

高市氏の少子化政策は、単に現金給付を増やすだけではありません。彼女が重視しているのは、「支援の構造そのもの」を変えることです。

たとえば、児童手当の拡充だけでなく、教育・医療・住宅などの支援制度を一元化し、「子育てワンストップ支援システム」を整備する方針を掲げています。これにより、利用者が複数の窓口を回らずに済むようにし、行政の効率化と利便性を高めます。

また、年金や医療など社会保障制度全体との連携も意識しています。将来的には、子どもを持つ世帯の保険料負担を軽減する仕組みや、世代間の公平性を確保する制度改革も検討されています。

財源問題 ― 「財政の持続性」をどう確保するか

税制優遇や支援制度の拡充には莫大な財源が必要です。高市氏はその課題を認識しつつも、以下のような現実的な財源確保策を提示しています。

- ① 社会保障費の再配分:高齢者中心の支出構造を見直し、若年・子育て世代への投資を拡大。

- ② 行政効率化:デジタル化による事務コスト削減で年間数千億円を捻出。

- ③ 成長による税収増:家事支援産業や女性雇用拡大による新たな税収を見込む。

高市氏は「単なるバラマキではなく、投資とリターンのバランスを取る政策」を掲げており、財務的な裏付けを伴った少子化対策として注目されています。

他の政治家との違い ― 「給付型」から「構造改革型」へ

岸田政権の「異次元の少子化対策」は主に給付金を軸とした政策ですが、高市氏はそれを「一時的な対症療法」と位置づけています。彼女の方針は、社会の制度や意識を変える「構造改革型」です。

この違いは、政策の持続性にも直結します。給付金政策は景気や財政状況に左右されやすいのに対し、税制改革や制度設計は一度確立すれば長期的な効果が期待できます。つまり、高市氏のアプローチは「即効性よりも持続性」を重視しているのです。

世論と専門家の評価

経済学者や政策アナリストの間では、高市氏の税制改革案に一定の評価が集まっています。特に、少子化と経済成長を連動させる「構造的投資」の考え方は、OECD諸国の成功モデルに近いと指摘されています。

一方で、「所得控除だけでは低所得層を救えない」という批判もあります。高市氏はこの点について、「税制と給付を組み合わせたハイブリッド型支援」を構想しており、将来的にはベーシックインカム的な仕組みも視野に入れているとされています。

まとめ ― 「支援の再分配」から「未来への投資」へ

高市早苗氏の税制・社会保障改革は、単なる経済政策ではなく、社会全体の構造転換を目指すものです。子育て世帯を社会の中心に据え、経済成長と人口維持を同時に実現するための大胆なビジョンが示されています。

高市氏は次のように語っています。

「税制と社会保障を“未来への投資装置”に変える。少子化対策は、財政の負担ではなく、日本の成長戦略そのものだ」。

次章では、女性のキャリア支援・教育政策を通じて、どのようにこの構造改革を実現しようとしているのかを解説します。

教育と女性支援の強化 ― 高市早苗氏が目指す「育てながら働ける社会」

高市早苗氏の少子化対策は、家事代行や税制優遇だけにとどまりません。彼女が特に力を入れているのが、教育支援と女性のキャリア継続支援です。これらは、出生率を上げるための“補助的政策”ではなく、社会の構造そのものを変える“中核的施策”として位置づけられています。

教育支援 ― 「教育費の不安」をなくす

子どもを持たない理由の上位に常に挙がるのが「教育費の負担」です。文部科学省の調査によると、子ども1人を大学卒業まで育てるのに必要な費用は平均で約2,000万円。特に私立学校への進学率が高まる中で、教育コストの上昇が出生意欲を下げる要因になっています。

高市氏はこの問題を「国家が直接支えるべき社会投資」と位置づけ、以下のような教育支援策を打ち出しています。

- ① 高等教育の実質無償化:所得制限を撤廃し、すべての家庭で大学授業料の半額支援を目指す。

- ② 奨学金制度の全面見直し:返済不要の給付型奨学金を拡充し、若者の借金依存を軽減。

- ③ 教育費の税額控除化:学費・教材費・塾費用などを控除対象に。

- ④ 地方の教育環境整備:地方の学校ICT化支援・専門人材配置などを強化。

これらの政策は単なる“教育支援”ではなく、「教育の格差をなくす」「安心して子どもを育てられる社会」を実現するための土台づくりです。高市氏は「教育は国家の礎。誰もが教育の機会を平等に得られる国を作る」と強調しています。

女性のキャリア継続支援 ― 出産・育児で仕事を諦めない社会へ

高市早苗氏の政策思想の中で、最も特徴的なのは「女性の経済的自立」と「キャリア継続の支援」です。彼女は長年、政治家として「女性が家庭と仕事を両立できる社会構造を作る」ことを一貫して訴えてきました。

厚生労働省のデータによると、日本では第一子出産を機に約半数の女性が職場を離れています。この現状を変えない限り、少子化対策は根本的な効果を上げられません。

高市氏はこの課題に対して、以下のような制度を提案しています。

- ① 育児休業後の職場復帰インセンティブ:復帰率が高い企業に対して法人税優遇。

- ② リモートワーク・短時間勤務の法的義務化:企業規模に関わらず柔軟な勤務制度を導入。

- ③ 女性管理職登用の数値目標化:上場企業に対して女性役員比率を開示・公表。

- ④ 育児中女性への再教育・スキルアップ支援:オンライン講座・資格取得支援の公費補助。

これらは、単なる「女性のための政策」ではなく、経済全体の生産性向上にも寄与する制度です。高市氏は「女性が社会で力を発揮できれば、日本の経済はもっと強くなる」と述べており、女性活躍を“経済政策の中核”として位置づけています。

保育・教育・雇用をつなぐ「トライアングル支援構造」

高市氏の女性支援政策の特徴は、保育・教育・雇用をバラバラに扱わず、「トライアングル構造」として一体的に設計している点です。

たとえば、保育施設の拡充と在宅勤務の推進を同時に行うことで、都市部の待機児童問題を解消するとともに、柔軟な働き方を支援します。また、再就職支援と教育制度改革を連動させることで、ブランク期間をマイナスにしない社会構造を目指しています。

このような一体的な政策設計は、単発的な少子化対策よりも高い持続性を持ち、長期的に出生率回復に寄与すると考えられています。

社会文化の変革 ― 「女性が働くのは当たり前」の社会へ

高市氏は、制度整備だけでなく社会意識の転換も重要だと指摘しています。日本では今も、「母親は家庭にいるべき」という価値観が一部に根強く残っています。高市氏はこの意識を変えることこそ、最も難しく、そして最も重要な課題だと考えています。

彼女は次のように述べています。

「女性が働くことは特別ではない。家族の形は一つではない。すべての人が、自分の生き方を自由に選べる社会こそ、真に成熟した国家だ」。

そのため、教育現場でのジェンダー教育や企業研修などを通じて、意識改革を進める方針を掲げています。

デジタルと地方の融合 ― 新しい働き方の実現

高市氏はまた、デジタル化を活用した「地方型女性支援モデル」にも注力しています。地方在住者でも在宅で専門職に従事できるよう、リモートワーク支援・デジタルスキル教育を国家事業として展開する構想を持っています。

この構想は、少子化対策と地域活性化を同時に実現するものであり、女性の働き方に新たな可能性をもたらすと期待されています。

まとめ ― 「教育と女性支援が未来を変える」

高市早苗氏の教育・女性支援政策は、単なる“福祉政策”ではなく、“国家再構築の鍵”です。教育への投資は未来の人材育成、女性支援は労働力確保と経済成長の基盤。これらを同時に進めることで、少子化対策を「持続可能な成長戦略」に昇華させようとしています。

高市氏は語ります。

「子どもたちと女性が輝ける社会こそ、日本の未来を照らす光。そのための改革に、政治の力を全て注ぎたい」。

次章では、高市氏の少子化政策全体を俯瞰し、その実現可能性や課題、そして日本社会に与えるインパクトを分析します。

高市早苗氏の少子化対策 ― 実現可能性と今後の課題を徹底分析

高市早苗氏が掲げる少子化対策は、家事支援・税制優遇・教育無償化・女性支援といった多方面にわたる包括的な構想です。しかし、どれほど優れた政策であっても、実現に向けては政治的・財政的・社会的な壁が存在します。

本章では、高市氏の政策がどの程度現実的かを、政治・制度・財源・社会意識の4つの観点から検証します。

① 政治的実現性 ― 「派閥構造」と「政策調整」の壁

高市氏は自民党内でも政策発信力が高く、保守層からの支持が厚い政治家です。しかし、実際に政策を実現するためには、党内調整という現実的なハードルがあります。

特に、岸田政権下で推進されている「異次元の少子化対策」との整合性が課題です。高市氏の構想は構造改革的であり、給付中心の岸田路線とは方向性が異なります。党内での優先順位づけ、予算配分の調整には相当な時間と政治的エネルギーが必要となるでしょう。

また、官僚機構との関係も無視できません。新しい資格制度(家事支援士)や税制改正には複数省庁の協力が不可欠であり、実務面での省庁横断的な調整力が問われます。

② 制度設計の難しさ ― 複雑化する支援構造

高市氏の政策は「多層的支援モデル」であるため、制度が複雑化するリスクがあります。家事支援・税制・教育・雇用など、複数の分野が同時進行することで、利用者にとっての分かりづらさが生じる可能性があります。

そのため、政策の実効性を高めるためには、「ワンストップ化」と「デジタル行政」の整備が不可欠です。高市氏もこの点を認識しており、「デジタル庁との連携による支援制度の一元管理」を提唱しています。

制度の複雑さを克服できるかどうかが、高市政策の成功を左右するカギになるでしょう。

③ 財源の確保 ― 持続可能な制度の鍵

あらゆる少子化対策の中でも最大の壁は財源です。高市氏が掲げる家事支援・税制優遇・教育無償化をすべて実現するには、年間数兆円規模の追加支出が必要とされています。

財源確保の方法として高市氏が挙げているのは、以下の3点です。

- ① 高齢者向け社会保障費の見直し

- ② 行政の効率化による歳出削減

- ③ 新しい産業創出による税収増(特に女性雇用・家事支援業界)

これらは理論的には成立しますが、政治的には非常に難易度が高い選択です。特に「社会保障費の世代間再配分」は、政治的な抵抗が強く、与党内の調整が難航する可能性があります。

④ 社会意識の壁 ― 「家事支援=贅沢」という固定観念

制度面だけでなく、文化・意識の面でも課題があります。日本では「家事は家庭の責任」「子育ては母親中心」という価値観が今なお根強く、外部支援サービスの利用に抵抗を感じる層が一定数存在します。

高市氏はこの点について、「家事代行を利用することは怠けではなく、社会の一員としての選択」と訴えていますが、意識の変化には時間がかかります。社会的理解を深めるための啓発キャンペーンや教育現場での価値観改革が不可欠です。

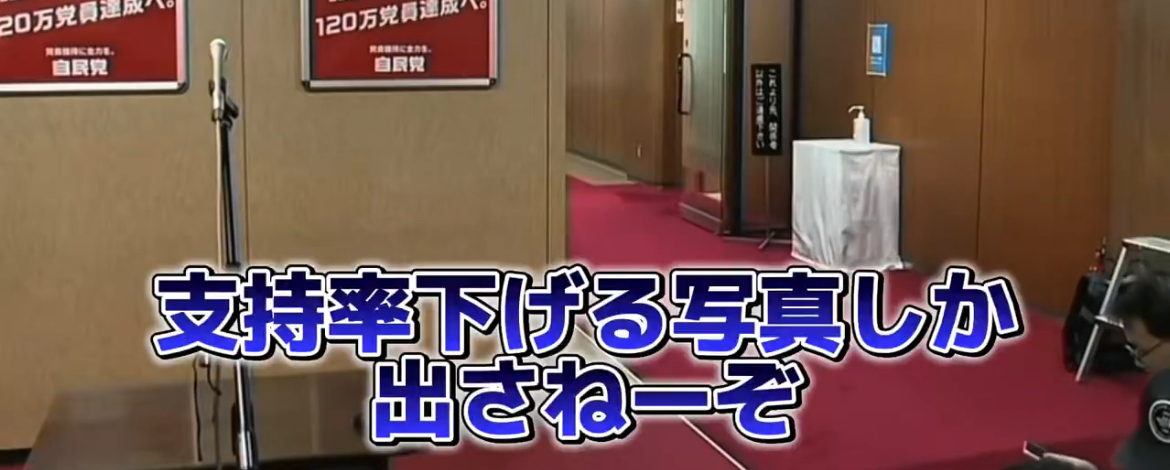

⑤ メディアと世論の反応

メディアでは、高市氏の政策に対して「実務的で現実的」という肯定的評価がある一方、「財源が不透明」「既存政策の焼き直し」といった批判も見られます。特に野党からは、「子育て支援を口実にした経済政策」との指摘も出ています。

しかし、専門家の間では「少子化を国家戦略として扱う姿勢」は高く評価されています。東京大学社会科学研究所の分析では、「高市案は現場実装型の政策として他の政治家より一歩進んでいる」とされています。

⑥ 実現に必要な条件 ― 「政治的リーダーシップ」と「国民理解」

高市氏の政策を実現するためには、二つの要素が欠かせません。ひとつは政治的リーダーシップ、もうひとつは国民の理解と協力です。

まず、複数の省庁をまたぐ制度設計を動かすには、首相クラスのリーダーシップが必要です。高市氏が将来的に政権中枢に入るかどうかが、政策実現の大きな分岐点になります。

また、制度がどれほど整っても、国民がそれを「自分ごと」として受け入れなければ効果は出ません。少子化対策は、単なる行政施策ではなく、「社会全体の合意形成」を必要とする取り組みなのです。

⑦ 政策の優先順位 ― 何から着手すべきか

すべてを同時に進めるのは非現実的です。そのため、段階的な実施が現実的だと考えられます。専門家の間では、以下の優先順位が現実的とされています。

- ① 家事代行・ベビーシッター補助(効果が早く出る)

- ② 税制優遇の拡充(政治的合意を得やすい)

- ③ 教育・女性支援制度の法制化(中期的課題)

この順序であれば、国民に政策効果を早期に実感させ、支持を拡大しながら長期的改革を進めることが可能です。

⑧ 総括 ― 「現実的理想主義」という高市流アプローチ

高市早苗氏の少子化対策は、理想論にとどまらず、現場感覚を伴う「現実的理想主義」です。理想を掲げつつも、実務的・制度的な裏付けを重視する姿勢は、他の政治家の少子化政策には見られない特徴です。

とはいえ、制度を動かすには時間と政治的資源が必要です。政策の持続性を確保するためには、国民の理解と世代間の連帯が欠かせません。

次章では、これまでの政策を総括し、「高市早苗の少子化対策は日本を救えるのか?」という核心的な問いに迫ります。

高市早苗氏の少子化対策は日本を救えるのか ― 政策の本質と未来への提言

少子化が国の存続を左右する“国家的危機”といわれる中で、高市早苗氏が打ち出す少子化対策は、単なる人口政策ではなく、社会の再設計を目指す国家プロジェクトに近いものです。

本章では、これまでの分析を踏まえながら、高市氏の政策の強み・弱み・実現性・社会的インパクトを総合的に評価し、「日本を救える政策か」を検証します。

① 強み ― 現場に根ざした実務的アプローチ

高市氏の政策最大の特徴は、理念に偏らず現場主義で設計されていることです。家事代行・ベビーシッター支援のように、共働き世帯が直面する「リアルな課題」に焦点を当てており、制度の実効性が高い点が評価されています。

また、税制優遇や教育支援などを体系的に組み合わせたことで、単発的な“給付政策”ではなく、構造的に少子化を食い止める設計になっています。これは、従来の日本政治に欠けていた「長期戦略的視点」と言えるでしょう。

② 弱み ― 財源と社会意識の壁

一方で、政策の実現には大きな壁も存在します。最大の課題は財源確保です。教育の無償化、家事支援補助、税制優遇などを包括的に行うには、年間数兆円規模の安定的財源が必要です。

また、社会意識の変革にも時間がかかります。「家事を外注すること」「女性がキャリアを継続すること」を当たり前とする文化の定着には、制度以上に教育や啓発が求められます。高市氏自身も、「制度を作るだけでなく、価値観を変えなければ意味がない」と述べています。

③ 政治的リスクと制度運用の課題

政治的観点から見ると、高市氏の政策は大胆かつ包括的であるがゆえに、党内外からの抵抗を受けやすい構造です。特に、財務省との予算調整や、官僚間の縦割り意識が改革を阻むリスクがあります。

制度運用面でも、自治体間の格差や現場職員の人材不足といった現実的な問題があります。例えば、地方では家事支援サービスを提供できる人材や企業が限られており、全国均一の支援を行うには地域特性に応じた柔軟設計が必要です。

④ 社会的インパクト ― 「家族」を中心に据えた新しい国家像

高市早苗氏の政策の本質は、少子化対策という枠を超えた社会哲学の提案にあります。彼女の構想する社会像は、「国家が個人を支える」のではなく、「社会全体で家族を支える」というものです。

この思想は、単に経済的支援を強化するだけでなく、社会の価値観を再定義します。すなわち、「家族を守ることが国家を守ること」という発想です。これは日本社会の原点に立ち返りつつ、現代的な制度に昇華させたビジョンだといえます。

⑤ 比較で見える独自性 ― 他政治家との違い

| 政治家名 | 少子化対策の特徴 | 政策スタイル | 特徴的アプローチ |

|---|---|---|---|

| 岸田文雄 | 児童手当・出産給付など給付中心 | 財政支出型 | 短期的な家計支援重視 |

| 小泉進次郎 | 価値観の変革・ライフスタイル提案 | 理念型 | 社会意識改革を主眼 |

| 高市早苗 | 制度改革と社会構造の再設計 | 現実的構造改革型 | 家庭・企業・国家の連携重視 |

この比較表からも分かるように、高市氏の政策は他の政治家と異なり、「理念と実務」の両立を図っている点で際立っています。

⑥ 長期的展望 ― 「人口維持」から「社会持続」へ

高市氏の少子化対策は、単に人口を増やすための政策ではありません。彼女が目指しているのは、人口減少が進んでも社会が持続可能であり続ける構造を作ることです。

AIやロボティクスの活用による労働力補完、地方分散による生活コスト低下、そして「育児を社会全体で共有する文化」の定着。これらが組み合わさることで、日本は“縮小しても幸福な社会”へと進化できる可能性があります。

⑦ 専門家からの評価と国際的視点

経済社会学者の間では、高市氏の政策を「北欧型社会モデルと日本型家族文化の融合」と位置づける意見もあります。つまり、福祉国家のような手厚い支援を行いつつ、日本的な共同体意識を維持するというアプローチです。

国際的にも、フランスやスウェーデンなど出生率の高い国々は「子育て支援を国家投資とする」共通点を持っています。高市氏の政策は、その流れを日本に導入しようとする試みであり、グローバルな潮流とも整合しています。

⑧ 結論 ― 「未来への投資」としての少子化対策

高市早苗氏の少子化対策は、課題も多いものの、間違いなく現代日本に最も必要な方向性を示しています。人口減少を悲観するのではなく、子育てを希望できる社会を取り戻す。そのための道筋が、彼女の提案には明確に描かれています。

制度設計の緻密さ、現場主義の姿勢、そして「家族を国家の中心に置く」という哲学的ビジョン。これらが揃った政治家は、現代日本では極めて稀です。

少子化対策を“費用”ではなく、“未来への投資”と捉える視点――。この意識の転換こそが、日本社会を再生させる第一歩となるでしょう。

「家庭を守ることが、日本を守ることになる。」

高市早苗氏の掲げるこの理念が、単なるスローガンに終わらず、実際の制度として根づくかどうか。そこに、日本の未来がかかっています。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]

[…] […]