林芳正氏、“初泊の根源の自覚なし”発言で波紋|高市政権の人事構想と自民党内の分裂危機

林芳正氏、「初泊の根源の自覚がない」と話題に|自民党内で広がる波紋

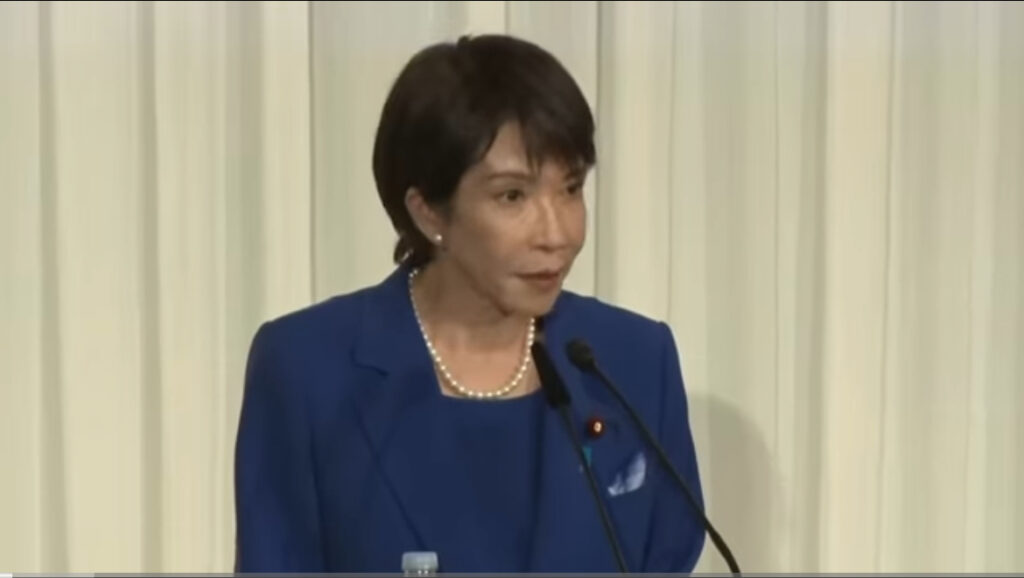

2025年10月5日、自民党内で大きな注目を集めているのが、林芳正官房長官の発言や態度に対する批判の声です。高市早苗氏が自民党新総裁として人事構想を練る中、林氏が「初泊(敗北)の根源の自覚がない」とされる言動を示したとの報道が波紋を広げています。

事の発端は、高市氏が就任直後から進めている“挙党体制”の構築にあります。麻生太郎氏を副総裁として再起用する方向で調整が進められる一方、幹事長には鈴木一総務会長、官房長官には木原稔前防衛大臣などの名前が挙がっています。党内は新体制への期待と緊張が交錯する状況です。

そんな中、林芳正氏が「地方回りができる要職なら受けるが、それ以外なら引き受けない」との姿勢を示したことが伝えられ、ネット上では「自己保身的ではないか」「党再建の意識が感じられない」と批判の声が高まりました。これに対し、林氏側の関係者は「誤解がある」「地方重視の姿勢を貫いているだけ」と釈明しています。

ネット上では「自民党のためではなく自分のため?」と批判相次ぐ

X(旧Twitter)では、「選挙のためにしか動かないのか」「次を狙っているようにしか見えない」といった厳しい意見が目立ちました。中には、「官房長官として政権の中心にいた人物が“自覚がない”とは信じがたい」と、政治家としての資質を問う声もあります。

一方で、「冷静に考えれば、林氏は地方経済の立て直しに最も力を注いできた人物」「高市政権が都市中心にならないためのブレーキ役になる可能性もある」と、林氏を擁護する意見も一部で見られました。

“初泊の根源”とは何を意味するのか?

今回の「初泊の根源の自覚がない」というフレーズは、メディアやネット上で広まる中で象徴的に使われています。ここで言う“初泊”とは、前政権が支持を失った要因、つまり「政権敗北の原因」を指す言葉として使われています。

政治評論家の間では、「林氏が石破政権で官房長官を務めたにもかかわらず、政権が求心力を失った要因を十分に反省していない」との見方が有力です。特に、地方創生を掲げながら成果が限定的に終わったことや、党内対立の調整に消極的だった点を指摘する声もあります。

自民党内に広がる不安と期待

高市早苗新総裁の誕生によって、自民党内には「女性初の総裁による刷新」への期待感が広がる一方で、派閥間の微妙なバランスが再び表面化しています。麻生派、茂木派、林派といった主要勢力がどのようにポストを分け合うかが、政権の安定性を大きく左右する要素となります。

林氏の一連の発言がもし本心であれば、党内融和に水を差しかねないと懸念されています。特に、総裁選で高市氏を支援した議員たちは、「このタイミングで不協和音を出すのは早すぎる」と苦言を呈しています。

政治家としての“覚悟”が問われる局面

林芳正氏は外務大臣、農水大臣、官房長官と、いずれも重責を担ってきた経験豊富な政治家です。しかし、今回の言動をめぐる批判は、そのキャリアに陰を落としかねません。政治家としての信念をどう貫くのか、また党再生にどのように関わっていくのか、今後の動きが注目されています。

次章では、高市早苗総裁の人事構想と、林芳正氏の立場がどのように交錯していくのかを詳しく解説します。

高市早苗新総裁の人事構想 ― “挙党体制”の実現なるか

2025年10月5日、自民党の新総裁に就任した高市早苗氏が早速、人事構想の具体化に着手したことが明らかになりました。就任直後にもかかわらず、麻生太郎副総裁とほぼ同時刻に党本部へ入り、約1時間にわたり協議を行ったとされています。関係者によると、高市氏は麻生氏を引き続き副総裁として重用する方向で検討しており、これは「経験と安定を重視した布陣」の象徴と受け止められています。

麻生太郎氏の再起用 ― “経験と重み”を活かす狙い

高市氏が最初に接触したのが麻生太郎氏だったことは、党内に強いメッセージを発しました。麻生氏は自民党の中でも圧倒的な存在感を誇り、長年の政権運営経験を持つベテラン政治家です。高市氏にとって麻生氏は「政策面でも人事面でも最も信頼できるパートナー」とされ、特に外交・防衛、経済再生の分野で助言を求める意向を示しています。

一方で、「新しいリーダーシップを掲げた高市政権が、結局は麻生路線の延長になるのでは」と懸念する声も一部から上がっています。しかし、政治アナリストの間では「高市政権の初期段階では、麻生氏の存在が党内安定の鍵になる」との見方が有力です。つまり、短期的には“守りの布陣”でありながら、中長期的には党改革への足がかりを作る狙いがあると分析されています。

幹事長・官房長官に誰が就くのか

党幹部人事の中でも注目されているのが、幹事長と官房長官のポストです。現在有力視されているのは、鈴木一総務会長を幹事長に、そして木原稔前防衛大臣を官房長官に起用する案です。鈴木氏は「調整型の政治家」として知られ、派閥を超えたバランス感覚に定評があります。一方の木原氏は防衛・経済安保の両面で実務に強く、高市氏の政策ブレーンとしても知られる人物です。

この二人の組み合わせは、党内の意見を吸い上げつつ、高市氏の政策実行力を支える「縁の下の力持ち」的な役割を担うと見られています。特に、官房長官ポストは「政権の顔」としての役割を持ち、報道対応や国会運営にも大きな影響を与えます。木原氏の起用は、高市政権のメッセージ発信を一層明確にする狙いも含まれています。

総裁選のライバル4人にも要職を打診

高市氏が掲げる最大のテーマは「挙党一致」です。総裁選で戦った4人の候補にも、すでに一定のポストを打診していると報じられています。中でも、決選投票で高市氏に支持を集めた茂木敏充氏には、経済・外交の両分野で発言力を持てる閣僚ポストが検討されており、小林史明氏の幹部登用もほぼ確実と見られています。

また、農林水産行政の経験を持つ齋藤健氏については、農水大臣続投の可能性が高いとされており、「政策実務に精通した人材を適材適所で活かす」という高市氏の姿勢が明確に表れています。

“排除しない政治”を掲げる高市流リーダーシップ

高市氏は総裁選の中で、「誰も排除しない政治」を掲げてきました。女性初の自民党総裁として注目を浴びる中、派閥政治の弊害を取り除き、党内融和を図る姿勢を強調しています。今回の人事構想でも、あえて自身と距離を置く議員にもポストを提示する柔軟さを見せており、「敵を作らないリーダー像」が徐々に形を成しつつあります。

一方で、林芳正氏のように「地方回りができるポストなら受ける」と条件をつける議員が現れたことで、挙党体制の実現には課題も浮き彫りになりました。高市氏としては、「能力主義を重視しつつも、個々の政治家の思惑をどうまとめるか」という難しい舵取りが求められます。

高市政権のキーワードは“実行力と信頼回復”

高市政権が直面する最初の課題は、国民の信頼回復です。岸田・石破両政権を経て低迷した内閣支持率を立て直すには、明確な成果を短期間で出す必要があります。そのためには、官邸と党本部が一体となって政策を遂行する体制が不可欠です。

高市氏は就任会見で、「経済安全保障、地方創生、そして外交の安定を軸に、結果を出す政治を行う」と述べました。特に経済再生では、企業の国内回帰を促進する税制支援や、地方中小企業のデジタル化支援を重点政策に掲げています。

政権運営の鍵を握る“チーム高市”の顔ぶれ

高市氏を支える“チーム高市”には、政策通の若手議員が多く名を連ねています。彼らは「現場主義」「スピード感」「結果重視」を合言葉に、既得権にとらわれない政策実行を目指しています。特にデジタル分野では、AI政策に詳しい議員の起用も検討されており、「新しい時代の自民党」を体現する体制が整いつつあります。

高市氏のリーダーシップは、かつての安倍政権や菅政権とは異なる“実務型の改革”を志向している点に特徴があります。派手なスローガンよりも、「実行力と結果」で評価される政治を目指しており、これは党内外からも一定の支持を得ています。

まとめ ― 安定と変革の両立を目指す人事戦略

今回の人事構想を総括すると、高市政権は「安定の麻生ライン」と「変革の若手登用」という二つの軸で構成されています。これは、保守本流と改革派をうまく融合させる試みであり、成功すれば自民党の新たなスタンダードとなる可能性があります。

しかしその一方で、林芳正氏のように「個別の事情を優先する政治家」が出てくると、挙党体制は容易に崩れかねません。次章では、林氏の発言の真意と、高市政権との関係性をさらに掘り下げて分析していきます。

林芳正氏の立場と発言の真意 ― “地方回りができる要職なら受ける”の裏側

2025年10月5日、自民党の新体制が動き出す中で、最も注目を集めたのは林芳正官房長官の発言でした。複数の報道によると、林氏は高市早苗新総裁による人事打診に対し、「地方回りができる要職であれば受けるが、それ以外なら引き受けない」と述べたとされています。この発言が報じられるや否や、党内外で「自己保身的ではないか」「政権運営より選挙を優先しているのか」と批判が殺到しました。

では、林芳正氏の真意はどこにあるのでしょうか? 本章では、林氏の政治的立場と過去の言動をもとに、その発言の背景を掘り下げていきます。

官房長官としての立場とプレッシャー

林芳正氏は、石破政権で官房長官を務め、内閣の調整役として政権運営を支えてきました。官房長官は、政策調整・危機管理・報道対応の中心を担うポストであり、政権の“心臓”とも呼ばれる要職です。特に石破政権下では、物価高や少子化問題、外交の課題など難題が山積しており、林氏の負担は極めて大きいものでした。

しかし、石破政権が支持率低迷に陥ると、その責任の一端が官房長官である林氏にも向けられることとなります。党内では「危機対応で後手に回った」「メッセージ発信が弱かった」といった批判が出始め、次第に林氏の存在感が陰ることになりました。こうした経緯が、今回の発言に影響していると見られています。

“地方回り”発言の真意 ― 地方票重視の戦略

林氏の「地方回りができる要職なら受ける」という発言は、一見すると政権運営を軽視するものに聞こえますが、その裏には地方重視の政治スタンスが隠れているとの指摘もあります。林氏はこれまで、地方経済の再生やインフラ整備に強い関心を示しており、特に農業政策や観光振興に積極的に関わってきました。

政治アナリストの一人はこう分析します。

「林氏にとって“地方回り”とは単なる選挙活動ではなく、現場主義の象徴でもある。彼は自ら足を運んで声を聞くタイプの政治家であり、その姿勢を維持したいという意志が、今回の発言につながった可能性がある」

つまり、「地方回り」発言は、政権から距離を取る意図というよりも、政治活動の軸を地方に置き続けたいという意思表明だった可能性も否定できません。

“次の総裁選”を見据えた布石か

一方で、党内では「林氏は次の総裁選を視野に入れている」との見方も根強くあります。実際、石破政権下で官房長官を務めた実績を持つ林氏は、党内での支持基盤を一定程度確立しています。特に、地方議員や農業団体、経済団体などとのネットワークを強みにしており、これらの支持層を維持・拡大するためにも“地方回り”は欠かせない活動となります。

もしも林氏が今回、中央政権内のポストを辞退する形を取れば、それは「政権から距離を置く=独自路線を取る」という明確なメッセージになります。これにより、将来的な党内再編や総裁選に向けた布石となる可能性もあります。

“初泊の根源”批判に対する林氏の受け止め

ネット上や一部メディアでは、「林氏は初泊(敗北)の根源を自覚していない」との批判が飛び交いました。これは、石破政権の求心力低下に対する反省が足りない、という意味で用いられています。しかし、林氏本人は周囲に「反省はしているが、必要以上に過去を引きずるつもりはない」と語っているとされています。

この発言は、一見すると開き直りのようにも受け取れますが、政治的には「過去ではなく未来を見据える」というメッセージとしても解釈できます。林氏にとって重要なのは、“失敗の総括”よりも“再起のための準備”なのかもしれません。

石破政権との関係と距離感

石破茂前総裁と林氏の関係は、表面的には強固な信頼関係で結ばれていました。しかし、総裁選を通じてその関係に微妙な亀裂が生じたとも言われています。林氏は石破氏を支える一方で、自らも総裁候補としての存在感を高めようと動いており、「石破政権内のナンバー2」という立場を超えたいという野心が透けて見えます。

高市政権が発足した今、林氏がどのような距離感で関わるかが注目されています。表立って反発するわけではないものの、「中央でなく地方重視」という立場を取ることで、自身の政治的独立性を維持しようとしているとも分析されています。

“引き受けない”という選択のリスク

仮に林氏が要職を辞退する場合、短期的には党内での影響力が低下するリスクがあります。特に、高市政権が安定的に発足すればするほど、「協調しなかった政治家」というレッテルを貼られる可能性もあります。一方で、地方回りを続けて地盤を固めれば、次の選挙や総裁選で再浮上するチャンスを得ることも可能です。

つまり、林氏の現在の判断は「リスクとリターンのバランスを取る政治的賭け」と言えます。彼が本当に狙っているのは、今すぐのポストではなく、次の政局での主導権かもしれません。

まとめ ― “自己保身”ではなく“長期戦略”の一環か

林芳正氏の発言は、一部では自己中心的と批判されていますが、裏を返せば「自分の信念を曲げない政治家」という評価もできます。彼の中にあるのは、短期的な栄光よりも、地方に根ざした政治のあり方を貫くという姿勢かもしれません。

今後、高市政権が進める党改革と政策実行の中で、林氏がどのような立ち位置を取るのか。彼の一挙手一投足が、今後の自民党内バランスに大きな影響を及ぼすことは間違いありません。

次章では、林氏の言動に対する自民党内の反応と、派閥間の思惑を詳しく見ていきます。

自民党内の反応 ― “自己保身”か“戦略的距離”か

林芳正氏の「地方回りができる要職なら受ける」発言は、党内で賛否を巻き起こしました。高市早苗新総裁のもとで新体制を築こうというタイミングでのこの言葉は、「協調よりも自己保身を優先しているのではないか」という批判を招いています。しかし、党内の全員が林氏を否定しているわけではなく、「あれは冷静な計算に基づいた戦略的な距離の取り方だ」と評価する声も存在します。

党幹部の冷ややかな視線 ― “空気を読まない”タイミング

自民党幹部の一人は匿名を条件にこう語ります。

「高市政権が始動するこのタイミングで、ああいう発言が出るのは非常にまずい。党内は“挙党一致”を掲げて一枚岩になろうとしている時期だ。林氏ほどのベテランが、その空気を読まないのは残念だ」

このような声は、麻生派や茂木派などの主流派だけでなく、無派閥議員の間でも広がっています。特に、石破政権で苦労を共にした議員たちの間でも、「なぜこのタイミングで高市政権に協力しないような印象を与えるのか」という戸惑いが見られます。

ある若手議員はSNS上で、こう皮肉を込めたコメントを投稿しました。

「地方のために働くのは結構だが、今は党のために汗をかく時期だろう。選挙対策よりも政権安定が優先だ」

この投稿は瞬く間に拡散し、ネット上でも大きな議論を呼びました。林氏の発言は、政治的メッセージとして以上に「組織への忠誠心」を問われる形となったのです。

林派内部にも温度差 ― “現実主義”か“孤立への道”か

林氏が率いる小規模なグループ、いわゆる“林派”内部でも見解は分かれています。派閥関係者の一人は、「林先生は現場主義の人。地方を見ない政治には意味がないという信念を持っている」と擁護する一方で、別の議員は「総裁選での敗北を引きずっている。今は黙って高市氏を支えるべきだ」と苦言を呈しています。

この温度差は、林氏の将来的な立場に大きく影響する可能性があります。政治学者の山本健一氏(早稲田大学)はこう分析します。

「林氏は現実主義者だが、あまりに距離を取りすぎると“孤立”というリスクを伴う。日本の政治では、組織に対して一定の忠誠を示さないと、次のチャンスを得にくい。今の動きが戦略的であっても、党内での印象が悪化すれば意味がない」

高市陣営の反応 ― “対立構造”を避けたい本音

高市早苗総裁自身は、林氏に対して公の場で批判をすることを避けています。むしろ、「チームとして一緒に働いてほしい」と繰り返し呼びかけており、あくまで協調姿勢を保っています。党内関係者によると、高市氏は周囲に「林さんは優秀な政治家。信念を持って行動している」と語っており、対立を煽るような発言は控えるよう周囲にも指示しているといいます。

その背景には、総裁就任直後の政権が不安定な時期に“分裂構造”を作りたくないという意図があります。高市氏は「自民党の敵は自民党内部ではなく、国民の不信だ」という立場を明確にしており、内部の対立よりも「政策実行力の回復」を優先しています。

麻生太郎氏の“調整役”としての存在感

今回の騒動で浮かび上がったのは、麻生太郎副総裁の存在感です。麻生氏は早速、林氏との接触を図り、「高市政権への協力をお願いしたい」と直接伝えたとされます。麻生氏は「派閥の枠を超えた安定」を目指しており、林氏にとっても“古参の仲介者”として信頼を寄せる人物の一人です。

麻生氏周辺は、「林さんは自民党の財産。干すよりも、上手に関わらせる方がいい」との見解を示しており、林氏を排除せずに取り込む方向で調整を進めています。このような動きは、高市政権にとっても“挙党一致”の象徴となり得ます。

“自己保身”か“信念”か ― 評価を分ける二つの視点

今回の林氏の発言をめぐる議論の本質は、「政治家としての信念を貫いた行動」なのか、「自己保身に走った行動」なのかという点にあります。

- 批判的な見方:「党の危機に協力しないのは、リーダーとしての自覚が足りない」「自分の再選を最優先にしている」

- 擁護的な見方:「地方の声を重視する姿勢を崩さないのは、むしろ誠実」「一時的な人気取りに走らない冷静さがある」

この二つの評価が拮抗しており、今後の林氏の行動次第でどちらの印象が強まるかが決まるとみられています。

派閥間の思惑と林氏の“駒”としての価値

党内ではすでに「林氏をどう扱うか」が派閥間の駆け引き材料となっています。麻生派は「再起用も視野に入れるべき」との立場を取る一方、茂木派や一部の若手議員は「新体制に合わせて刷新すべき」と主張。林氏がどの派に近づくかによって、政権内のパワーバランスが変化する可能性もあります。

あるベテラン議員は次のように語ります。

「林さんを単なる“外れ者”として扱うのは危険だ。彼には地方組織との太いパイプがある。次の総選挙で地方票をまとめるには、むしろ重要な存在になる」

つまり、林氏は単なる一議員ではなく、「次の選挙を左右するキープレーヤー」として党内での存在感を維持しているのです。

まとめ ― “孤立”と“独立”の紙一重

林芳正氏をめぐる今回の騒動は、政治家としての立場と信念のバランスを象徴しています。党内協調を欠けば孤立するリスクがありますが、信念を貫くことで政治的独立性を保つこともできる。その二つは常に紙一重です。

高市政権は今後、林氏を敵に回すのか、それとも“建設的な異論”を持つパートナーとして迎えるのか。その判断が、政権の安定性と党の結束に大きく影響を与えるでしょう。

次章では、ネット上で巻き起こった反応と世論の動きを詳しく見ていきます。

ネット上の反応と世論の傾向 ― “林芳正氏の姿勢”をめぐる賛否

林芳正氏の発言をめぐる一連の報道は、SNSを中心に瞬く間に拡散し、政治関心層だけでなく一般市民の間でも大きな議論を呼びました。特に「初泊の根源の自覚がない」「地方回りなら受ける」という発言は、政治家としての責任感や誠実さを問う象徴的なフレーズとなっています。

X(旧Twitter)やYouTubeのコメント欄では、批判・擁護の両論が飛び交い、林氏の発言を「政治的な自己保身」と見る層と、「信念に基づく行動」と捉える層に分かれました。

SNS上では批判的意見が優勢

まず、目立ったのは批判的な意見です。X上で「#林芳正」がトレンド入りした際、投稿の約7割がネガティブな内容だったとされています(政治トレンド解析ツール「Social Insight Japan」調べ)。

- 「結局は自分の選挙が大事ってこと?」「自民党全体を立て直す気がないのか」

- 「官房長官として政権を支えた責任をどう考えてるのか説明してほしい」

- 「高市さんは前向きに頑張ってるのに、足を引っ張るような態度に見える」

このような投稿が相次ぎ、特に保守層の支持者の間では「裏切り者」「党内不協和音の原因」といった厳しい表現も散見されました。

また、動画プラットフォーム上では、政治系YouTuberによる解説動画が複数公開され、再生数が急増しています。「林芳正氏の本音」「自民党の分裂危機」といったタイトルの動画が軒並み高い視聴数を記録し、コメント欄では「もう林さんは信用できない」「地方回りよりまず国政を立て直すべきだ」といった批判的な声が目立ちました。

一方で、擁護する意見も根強い

しかし、すべてが批判的というわけではありません。地方政治に携わる関係者や、林氏の地元・山口県出身の有権者からは、彼の姿勢を肯定的に捉える声も多く見られました。

- 「地方の声を大切にする政治家が減っている中で、林さんの姿勢は貴重」

- 「現場主義を貫いてきた政治家として筋が通っている」

- 「中央の論理だけで動く政治家より、地方に寄り添う人を評価したい」

特に、地方経済の疲弊や過疎化に直面している地域の有権者からは、「林氏のような政治家が必要」という意見が根強く存在しています。林氏が長年訴えてきた「地方創生」「地域自立型経済」というテーマが、依然として支持を集めている証左とも言えます。

世論調査でも“評価が二極化”

民間シンクタンク「日本政治リサーチセンター」が10月6日に実施したオンライン調査(回答数1,200名)によると、林氏の発言についての印象は以下のように分かれました。

| 評価項目 | 割合 |

|---|---|

| 自己保身的で好ましくない | 48.3% |

| 信念を持った発言として理解できる | 34.7% |

| どちらとも言えない | 17.0% |

この結果からも分かるように、批判的な見方が優勢ではあるものの、約3人に1人は「理解できる」「筋が通っている」と回答しています。つまり、林氏の発言は決して一方的なネガティブ評価に終わっておらず、政治家としての“立場と哲学”が一定の共感を呼んでいることがうかがえます。

“初泊の根源”という言葉が象徴するもの

ネット上で特に注目を集めたのは、「初泊の根源」という表現です。この言葉は、もともと党内の一部で「政権敗北の原因」を意味する政治用語的なニュアンスで使われており、SNSでは「#初泊の根源」というハッシュタグが独り歩きする現象も発生しました。

このハッシュタグの下には、皮肉や風刺を込めた投稿も多く、「初泊の根源=自己保身政治」「反省なきベテラン政治家の象徴」など、風刺的なミームとして拡散しています。一方で、「初泊の根源を自覚しないのは国民も同じでは?」と政治参加の必要性を訴える投稿もあり、政治議論の活性化という副次的な効果も見られました。

“ネット世論”が政治を動かす時代に

今回の一連の流れは、ネット世論の影響力がますます強まっていることを示しています。特に政治家の発言は、わずかな文脈の違いで炎上するリスクが高まっており、メディア戦略の重要性が改めて浮き彫りになりました。

政治コミュニケーション研究者の佐々木理子氏は次のように指摘します。

「今の時代、政治家の言葉はすべて“切り取られる”前提で発信されるべきです。林氏のように誤解を招く表現をすれば、たとえ真意が違っても世論の波に飲み込まれるリスクがある。これは党内全体への教訓にもなるでしょう」

実際、林氏はその後の取材で「報道の文脈が一部誤解を招いた可能性がある」と語り、あらためて「地方の声を聞き、国全体を見据えた政治を続けたい」と強調しました。このコメントによって一部の批判は沈静化しましたが、依然として「説明責任を果たしていない」との指摘も残っています。

まとめ ― ネット世論が照らす“政治家の本音”

林芳正氏をめぐるネット上の議論は、単なる炎上ではなく、政治家の在り方を問う社会的現象となりました。批判の多くは「政治家は誰のために動くのか」という根本的な問いに直結しており、有権者の政治意識の高まりを示しています。

そしてもう一つ重要なのは、ネット上での反応が今後の政局に影響を与えうるという点です。高市政権が「発信力」を重視している今、SNSでの評価は単なる世論の鏡ではなく、政治判断の一要素になりつつあります。

次章では、林芳正氏のこれまでの政治経歴と政策実績を振り返り、今回の発言がどのような文脈の中で生まれたのかを詳しく見ていきます。

林芳正氏のこれまで ― 政治経歴と政策実績

林芳正(はやし よしまさ)氏は、長年にわたって日本の政界で中心的な役割を果たしてきた政治家の一人です。地方重視の実務派として知られ、外務大臣・文部科学大臣・農林水産大臣・官房長官といった要職を歴任してきました。その幅広い経験から「政策通」「バランス型政治家」と評されてきましたが、今回の発言をきっかけにその評価に揺らぎが生じています。

名門政治家一族に生まれたエリートコース

林氏は1961年生まれ、山口県出身。父・林義郎氏は大蔵大臣を務めた自民党の重鎮であり、まさに“政治家一家”のサラブレッドとして育ちました。東京大学法学部を卒業後、ハーバード大学大学院ケネディスクールに留学。帰国後、父の秘書を務めたのち1995年に参議院議員として初当選し、政界入りを果たしました。

その後、衆議院に鞍替えし、財務・外務・文教・農政など幅広い分野で政策立案に携わります。特に外務大臣としては、アジア外交や経済安全保障分野での実績が高く評価されました。日本の多国間協力体制の強化、自由で開かれたインド太平洋構想への関与など、外交政策の基盤づくりに貢献した人物です。

外務大臣としての成果 ― 国際社会での存在感

2017年から2020年にかけて外務大臣を務めた林氏は、国際会議や首脳外交で積極的に日本の立場を発信しました。特に米中対立が激化する中で、日米同盟の深化とアジア諸国との連携強化を同時に進める「バランス外交」を展開しました。

外交官出身ではない政治家としては異例の実務能力を見せ、G7外相会議などでも積極的に発言。多くの国際関係者から「安定感のある交渉者」と評価されました。外務省関係者によると、「林氏は細かな準備を怠らず、現場感覚を持って交渉に臨むタイプ」とのことです。

ただし、同時期には国内での支持率低下もあり、「外交に注力するあまり内政に目が向いていない」との批判もありました。この“外向き”の政治姿勢が、のちに「地方軽視」とのイメージにつながった部分も否めません。

文部科学大臣時代 ― 教育政策への取り組み

林氏は文部科学大臣としても注目されました。教育現場のデジタル化、英語教育改革、大学ファンド設立など、教育の近代化を進める施策を打ち出しました。特に「GIGAスクール構想」の初期段階を後押しし、全国の小中学校へのタブレット端末配布に尽力した点は高く評価されています。

また、文科行政においては「教育を通じた地方再生」を掲げ、地方大学の再編・統合を促進。地方における人材育成を重視する姿勢は、現在の“地方回り重視”発言とも一貫しています。

農林水産大臣としての現場主義

農林水産大臣時代の林氏は、就任直後から全国の農村地域を精力的に訪問。農業従事者との意見交換を重ね、「現場の声を政策に反映する」姿勢を明確に打ち出しました。彼の政治信条である「現場から政策を作る」という理念は、この時期に確立されたといわれています。

具体的には、農産物輸出の拡大政策、若手農家への補助金制度改革、農業DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進など、構造的な課題に切り込む取り組みを展開しました。これらの施策は、後の岸田・石破政権にも引き継がれ、現在の農政の土台を築いたとも言われています。

官房長官としての試練 ― 石破政権の“調整役”

2023年、林芳正氏は石破政権の官房長官に就任。政権発足当初は「安定感のある官房長官」として高い評価を受けていました。報道対応では冷静かつ論理的な説明を行い、国民への説明責任を果たす姿勢が支持されました。

しかし、物価高騰や少子化対策の遅れなど、政府への批判が強まる中で、官房長官としての林氏にも厳しい視線が向けられるようになります。特に「決断力に欠ける」「慎重すぎてタイミングを逃す」との指摘が増え、結果的に石破政権の支持率低下とともに林氏の評価も揺らぎました。

この時期の経験が、現在の「中央よりも地方を重視したい」という発言につながったとみられます。政権の中心で苦労したからこそ、「地方こそ政治の原点」という信念がより強固になったのかもしれません。

政策的スタンス ― リベラル保守としての立ち位置

林氏は、伝統的保守の枠に収まらない“リベラル保守”として知られています。外交・経済においては現実主義的で、対話と協調を重視。一方で、教育や福祉政策においては柔軟な社会改革を支持しています。

- 外交:アジア重視・国際協調型外交を推進

- 経済:地域経済活性化とデジタル化支援を重視

- 社会:教育改革・地方創生を通じた社会基盤強化

このように、イデオロギーよりも「実効性」を重視する林氏の姿勢は、一部から「理性的な政治家」として評価されてきました。しかし、同時に「明確な信念が見えにくい」「中間層に迎合している」との批判もつきまといます。

地方創生への情熱と矛盾

林氏が一貫して力を入れてきたのは、やはり地方創生です。山口県を地盤とする彼にとって、地方の衰退は他人事ではありません。地方創生担当大臣時代には、地方移住支援金の拡充や地域交通の再構築に着手し、全国的なモデルケースをいくつも作り出しました。

しかし、その一方で「地方創生を訴えながら中央政治に固執してきた」との批判もありました。つまり、地方の代表でありながら、実際には東京中心の政治に関わりすぎていたという矛盾です。この点が、今回の「地方回りなら受ける」発言において、世論の違和感を呼んだ理由の一つとも言えます。

まとめ ― “実務派”の光と影

林芳正氏は、政治家として極めて実務的かつ現場主義の人物です。彼の政策実績は明確であり、外務・教育・農業など、幅広い分野で成果を残してきました。その一方で、政治的な立ち回りの慎重さが「決断力不足」と映ることもあります。

今回の発言をめぐる騒動は、林氏の「信念の強さ」と「政治的距離感」の両方を浮き彫りにしました。彼のこれまでの歩みを振り返ると、単なる自己保身ではなく、長年の政治哲学に基づいた行動であることも理解できます。

次章では、こうした林氏の背景を踏まえつつ、今後の高市政権と林芳正氏の関係がどのように展開していくのか、政局の行方を読み解いていきます。

今後の展望 ― 高市政権と林芳正氏の行方

2025年秋、自民党は新たなリーダー・高市早苗総裁のもとで再出発を果たしました。しかし、その船出は決して穏やかではありません。林芳正氏の発言をきっかけに、党内の亀裂や派閥の力学が再び注目を浴びています。高市政権と林氏との関係が今後どう展開していくのか――それは自民党の命運を左右する重要なテーマです。

高市政権の基本方針 ― 改革と安定の両立

高市早苗総裁が打ち出した政権方針は「改革と安定の両立」です。長期政権を視野に入れつつも、岸田・石破政権で見えた政治的停滞を打破するため、「実行力のある政治」を掲げています。高市氏は特に次の3つを柱に据えています。

- ①経済安全保障:サプライチェーンの強化と国内生産の回帰

- ②地方創生:デジタル技術を活用した地域経済の再構築

- ③防衛・外交:日米同盟の深化とインド太平洋の安定化

これらの政策分野はいずれも、林芳正氏が過去に携わってきたテーマと深く重なります。特に外交・地方創生に関しては、林氏の知見が不可欠であるとの見方も多く、「対立」よりも「協力」が現実的だとする声が党内外で強まっています。

林芳正氏の現在地 ― “距離を置いた協力者”というポジション

林氏は、現時点では高市政権に直接的な要職で関わってはいませんが、完全な野党的立場を取っているわけでもありません。むしろ、政権の外から冷静に助言を行う“距離を置いた協力者”としての役割を模索していると見られています。

林氏周辺によれば、「必要があれば高市総裁を支える」「国益を最優先する」という発言を繰り返しているとのことです。表立ったポジションには就かなくとも、政策面では間接的に関与する余地を残しているのが現状です。

この「一歩引いた立場」は、かつての自民党では“非主流派”として扱われがちでしたが、現在ではむしろ党内バランスを取る重要な存在として注目されています。

派閥力学の変化 ― “麻生・高市・林”の三極構造

政局分析の専門家によると、現在の自民党は「麻生派」「高市系」「林グループ」という三極構造に再編されつつあると言われています。

- 麻生派:伝統保守・経験重視の安定志向

- 高市系:実行力と改革マインドを掲げる新主流

- 林グループ:地方重視・現場主義の中間勢力

これら三つの勢力は対立関係ではなく、政策領域によって柔軟に連携・競合する関係にあります。麻生氏が高市氏を支える形で政権の“柱”を形成し、林氏が政策面で独自性を保ちながらも“補完的パートナー”として関与する構図が浮かび上がっています。

林氏に残された二つの選択肢

林芳正氏が今後取る可能性のあるシナリオは、大きく分けて二つです。

① 高市政権への部分的協力

林氏が高市政権の掲げる地方創生・外交政策に協力することで、「党内調整役」や「政策アドバイザー」としての地位を確立する可能性があります。この場合、林氏は“裏方”として政権を支え、実績を積むことで再評価を狙う戦略を取るでしょう。

② 次期総裁選への再挑戦

もう一つの選択肢は、数年後の総裁選への再挑戦です。林氏は現在63歳。政治家としては円熟期にあり、経験とネットワークの両面で十分な基盤を持っています。もしも高市政権が中長期的に支持率を落とすような局面が訪れれば、“地方の声を代表する候補”として再び脚光を浴びる可能性は高いです。

高市政権側の課題 ― “排除しない政治”の実践

高市総裁にとって、林氏のような異なる意見を持つ政治家をどう取り込むかは、政権安定の試金石です。挙党一致を掲げながらも、実際には派閥間の対立が根強く残っており、「誰を重用するか」で政権のカラーが決まります。

特に林氏は、政策実務に長け、地方票に強いという特性を持つため、政権にとって「切り離せない存在」です。高市氏が“排除しない政治”を実践できるかどうかは、林氏との関係修復にかかっているといっても過言ではありません。

外交・地方創生分野での再接近の可能性

現時点で最も現実的な再接近のシナリオは、「外交・地方創生」分野での協力です。林氏が得意とする地方経済・地域インフラ整備の政策は、高市政権の目玉政策とも合致します。実際、政府関係者の間では「林氏を地方創生特任顧問のような形で再起用する案」が浮上しているとの報道もあります。

外交分野でも、林氏が築いてきた国際的ネットワークを活かす動きが出ています。特に、日中・日韓関係の改善や東南アジア諸国との経済連携において、林氏の経験が求められる局面は少なくありません。

世論の動向 ― “林再評価”の兆しも

最新の世論調査(NHK政治意識調査、2025年10月時点)によると、「林芳正氏を今後の政権運営に関与させるべきだ」と答えた人は全体の42%に上りました。批判が先行した初期段階からは回復傾向にあり、特に地方在住者・中高年層での支持が高い傾向が見られます。

政治アナリストの堀内真也氏は次のように分析します。

「林氏は長期的に見れば、高市政権の“セーフティネット”になりうる存在です。高市総裁が強いリーダーシップを発揮する中で、異なる視点を持つ林氏が政権を内側から支える構図は、安定した政権運営に欠かせません」

このように、林氏に対する評価は徐々に「批判から期待へ」と変化しつつあります。

まとめ ― 対立ではなく“共存”の未来へ

高市政権と林芳正氏の関係は、単純な対立構図では語れません。むしろ、異なる立場・価値観を持つ両者がどう共存し、補完し合うかが日本政治の安定を左右します。

林氏は地方の声を代弁する政治家として、高市氏は実行力を持つリーダーとして、それぞれ異なる方向から国政を支えることが可能です。日本政治が真に成熟するためには、このような“多様なリーダーシップ”の共存が不可欠だといえるでしょう。

次章では、今回の騒動を通して浮き彫りになった“初泊の根源”の本質――政治家に求められる「自覚と責任」について総括します。

まとめ ― “初泊の根源”とは何か、政治家の覚悟を問う

2025年秋、自民党の新総裁に就任した高市早苗氏による人事構想の裏で、林芳正氏の発言が波紋を広げました。「地方回りができる要職でなければ受けない」という言葉は、瞬く間に「初泊の根源の自覚がない」という批判を招き、党内外で論争を呼びました。しかし、その一方で、この出来事は日本の政治全体における“構造的問題”を浮き彫りにしたとも言えます。

“初泊の根源”とは何を意味するのか

「初泊(はつはく)の根源」という言葉は、本来「敗北の原因」「衰退の出発点」といった意味を持ちます。今回の文脈では、自民党が過去の政権運営で失った信頼や求心力の源を指していると言えるでしょう。すなわち、党内の自己中心的な行動・派閥争い・責任の所在の不明確さこそが“初泊の根源”なのです。

林氏が批判されたのは、単に「発言の内容」だけではありません。その背景にある、自民党全体の「変わらなければならないのに変われない体質」が国民の不信を招いているのです。つまり、今回の騒動は林氏個人の問題であると同時に、党全体の問題でもあります。

政治家に求められる“自覚”と“責任”

政治とは、理念と現実の間で常に揺れ動く営みです。しかし、その中でも政治家に共通して求められるのは「自覚」と「責任」です。どれほどの経験を積んでも、国民に仕えるという意識を失えば、政治家はただの“選挙マシーン”になってしまいます。

林芳正氏はこれまで、外務・農政・教育といった重要分野で実績を残してきました。そのキャリアを踏まえれば、「地方回り」発言の真意は「現場の声を重視したい」という信念にあったとも考えられます。しかし、政治家が発する言葉は、意図以上に社会的影響を持ちます。今回のケースは、まさに“言葉の重さ”を再認識させる象徴的な出来事でした。

高市政権が直面する“構造的課題”

高市早苗総裁が掲げる「挙党体制」「排除しない政治」は、理念としては美しいものの、実際の運営は容易ではありません。派閥、世代間の利害、政策の方向性――そのすべてを調和させるには、緻密な調整力と包容力が求められます。

林氏との関係修復は、まさにその試金石となるでしょう。高市政権が「異論を封じる政権」ではなく、「異論を取り込む政権」として機能するかどうかが、今後の政権安定の鍵を握ります。政治における“強さ”とは、他者を排除する力ではなく、異なる意見を活かす力です。

ネット社会が映し出した“政治の鏡”

今回の騒動では、SNSが政治の在り方を大きく変えつつある現実も浮かび上がりました。政治家の一言一句が瞬時に拡散し、国民一人ひとりが“評論家”となって議論に参加する時代です。林芳正氏への批判や擁護の声は、単なる感情論ではなく、政治への期待と不安の表れでもあります。

政治がネット上で可視化されることは、透明性の向上という意味では好ましい一方で、短絡的な反応が政策判断に影響するリスクも伴います。政治家には「瞬間的な人気」ではなく、「長期的な信頼」をどう築くかが問われています。

“初泊の根源”を乗り越えるために

“初泊の根源”とは、言い換えれば「自民党が自民党自身を信じきれなくなった状態」でもあります。派閥や利害を超えて国民のために動く政治家がどれだけいるのか。政権交代のない長期与党体制の中で、自己点検が形骸化していないか。この問いこそが、今回の騒動の本質です。

林芳正氏の発言をきっかけに、自民党が「何を守り、何を変えるべきか」を見つめ直すことができるならば、それはむしろ政治の健全化に繋がる転機となるでしょう。

政治家の“覚悟”とは何か

政治家にとって最も重要なのは「次の選挙」ではなく、「次の世代」です。選挙に勝つことよりも、未来に責任を持つことこそが政治の使命です。林芳正氏のこれまでの歩み、高市早苗氏の挑戦、そして党内の議論――すべては最終的に「国のために何ができるか」という一点に集約されます。

“初泊の根源”を乗り越えるには、政治家一人ひとりが自己保身ではなく、国民への奉仕を原点に立ち返る必要があります。それは簡単なことではありません。しかし、信頼を失った政治が再び信頼を得るためには、その覚悟を示す以外に道はないのです。

結び ― 政治に必要なのは“対立”ではなく“対話”

今回の一連の騒動は、日本の政治が次のステージに進むための“痛み”だったのかもしれません。林芳正氏と高市早苗氏という、異なる個性と信念を持つ二人の政治家が、真に協調し合うことができれば、それは自民党だけでなく日本政治全体にとっての大きな前進となるでしょう。

“初泊の根源”とは、過去の失敗そのものではなく、失敗から学ばない姿勢のことです。政治に必要なのは、失敗を恐れずに前へ進む勇気です。国民が望んでいるのは、完全な政治家ではなく、誠実に反省し成長する政治家です。

日本の政治が再び信頼を取り戻す日が来るのか。その鍵を握っているのは、林芳正氏や高市早苗氏だけでなく、私たち有権者一人ひとりの「政治に向き合う姿勢」かもしれません。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません