【衝撃】高市早苗 新総理が宮沢洋一を更迭!前総理・石破茂との路線転換と“財務省支配”崩壊の全真相」

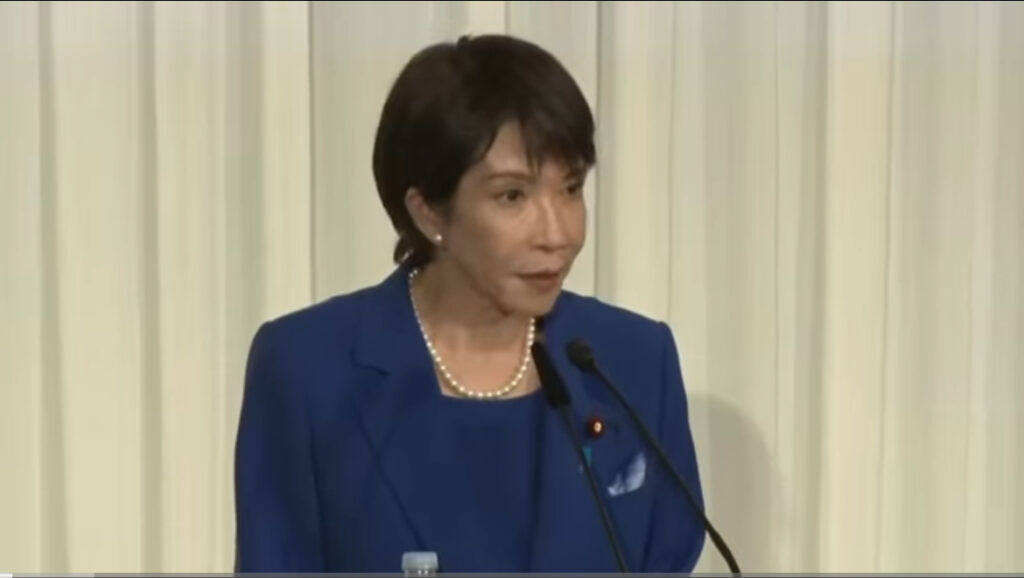

高市早苗総裁誕生の背景:2025年、自民党の大転換点

2025年、自民党総裁選の結果は多くの国民に衝撃を与えた。党内の保守派・改革派が結集し、初の女性総裁として高市早苗氏が選出されたのである。これは単なる人事ではなく、長年続いた「財務省主導」「増税路線」からの脱却を象徴する歴史的な転換点となった。

高市氏はこれまで、「自立国家」「積極財政」「防衛強化」を一貫して掲げてきた政治家である。安倍晋三元首相の信念を継ぐ“保守本流”として、強い国家と経済再生を両立させるビジョンを明確に打ち出していた。

2025年総裁選の構図:保守と現実主義のせめぎ合い

今回の総裁選には複数の候補が立候補し、岸田政権下で停滞していた経済や外交政策の刷新がテーマとなった。主な争点は「財政政策」と「防衛費増額」、そして「ポスト岸田後の外交戦略」。

高市氏は「積極財政による経済の立て直し」「防衛力の抜本的強化」「サイバー・AI・半導体への国家投資拡大」を訴え、若手議員や地方組織からも支持を集めた。一方、財務省寄りの慎重派や増税推進派は別の候補を支援していたが、最終的には党員票・議員票の両面で高市氏が上回った。

保守層の支持と“ポスト安倍”の象徴

安倍元首相亡き後、「保守の旗」を誰が掲げるのかが長らく議論されてきた。高市氏はその象徴的存在として、安倍路線を引き継ぐ政策姿勢を明確に打ち出してきた。特に「財務省の増税志向への批判」「大胆な減税・投資政策」「防衛強化における主導権」を重視する姿勢が、保守層から圧倒的な支持を得た理由だ。

また、女性初の自民党総裁という点も国民の注目を集め、内外メディアは「日本政治の新時代」と報じた。

高市政権の基調:政治主導の復権

高市新総裁の下で注目されるのは、政治主導による政策決定である。長らく財務省主導で進められてきた税制・財政政策を、政治が再び握り返す可能性が高い。ここで象徴的なのが、後に議論を呼ぶ宮沢洋一氏(税制調査会長)との人事問題である。

高市氏の政権構想は「官僚に頼らず、政治が決める」という明確なメッセージを含んでいる。これは安倍政権時代の「官邸主導」の復活ともいえる。

まとめ:高市政権の始動と国民の期待

高市総裁の誕生は、単なる“女性初の総裁”というニュースを超えて、日本の政治構造に変化をもたらす可能性を秘めている。財務省主導の経済運営から政治主導へのシフト。国防・経済・テクノロジーの一体化戦略。これらはすべて「自立した強い日本」を取り戻すための挑戦だ。

次章では、この高市新体制の中で注目を集めている宮沢洋一税制調査会長の動向と、その背後にある政策対立の構図を詳しく見ていく。

宮沢洋一とは:税制調査会長の役割と政治的立場

高市早苗新総裁の人事で最も注目されたのが、宮沢洋一税制調査会長の去就である。ニュースやSNSでは「クビ」「更迭」「交代」といった言葉が飛び交っているが、まず理解すべきは、宮沢氏が担ってきた役割の重さだ。

税制調査会長とは何をするポジションか

税制調査会長(通称:税調会長)は、自民党内で税制政策の最終決定権を握る重要ポストである。法人税、所得税、消費税といった国の根幹をなす税制改正の方向性をまとめ、内閣や財務省に提言を行う。実質的には「与党の財務ブレーン」ともいえる存在で、財務省と密接に連携しながら政策を調整する。

そのため、税調会長の人選は政権の「経済政策の方向性」を映す鏡でもある。増税を志向するか、減税・投資拡大を目指すかによって、経済全体の舵取りが変わる。

宮沢洋一氏の経歴と政治的背景

宮沢洋一氏は元通産官僚であり、元首相・宮沢喜一氏の甥にあたる政治家だ。学歴は東京大学法学部卒、エリート官僚出身という典型的な“財務省・官僚ライン”の人物である。これまで経済産業相や税制調査会長などの要職を歴任し、党内では「実務派」「調整型」として知られてきた。

ただし、経済政策においては慎重派・増税容認派としての側面も強い。消費税増税を「将来的に避けられない」と発言するなど、財務省寄りの立場を取ることが多かった。この点が、後に高市新総裁の“積極財政路線”と衝突する要因となったと見られている。

財務省との関係性と政策姿勢

宮沢氏の政治スタイルは、徹底したバランス感覚と現実主義に基づくものだ。財務省とのパイプを維持しつつ、党内の意見を調整する能力には定評がある。一方で、積極的な減税や歳出拡大を訴える政治家からは「財務省の代弁者」と批判されることも少なくない。

特に2023〜2024年にかけての物価上昇局面では、「減税よりも財政規律を重視すべき」との発言が注目された。これに対し、積極財政派からは「国民負担を軽視している」「財務省の論理に支配されている」との批判も起きた。

高市政権との摩擦の始まり

高市早苗氏は、自民党総裁選の段階から「財務省依存の政策決定構造を変える」と明言していた。彼女の掲げる「政治主導・積極財政」の理念は、宮沢氏のような財務省系政治家とは本質的に相容れない。総裁就任直後に「税調人事にメスを入れる」との報道が出た背景には、この政策的緊張関係がある。

つまり、今回の“更迭報道”は単なる人事の入れ替えではなく、「財務省 vs 政治主導」構図の象徴的な第一歩と見ることができるのだ。

宮沢氏の今後と党内への影響

宮沢氏が今後どのポジションに回るのかはまだ不明だが、党内の調整役として一定の発言力を保つ可能性もある。高市政権下では「財務省ライン」の影響力が縮小する一方で、「政治主導ライン」の発言権が強まると予想される。これは、今後の税制・財政運営を根本から変える大きな転換点となるだろう。

次章では、こうした報道の真偽と背景を検証しながら、「宮沢更迭は本当にあったのか」「どのような情報が流れているのか」を詳しく見ていく。

「クビ」報道の真相と根拠:何が事実で何が憶測なのか

2025年10月、高市早苗氏が自民党総裁に就任すると同時に、「宮沢洋一 税制調査会長がクビになった」というニュースが一気に拡散した。SNSでは「高市政権、財務省人脈を一掃」「ついに宮沢ライン切り」といった投稿が飛び交い、政治系YouTuberやニュースサイトでも一斉に取り上げられた。

しかし、本当に「解任」や「更迭」が公式に発表されたのか――。ここでは、報道の出所と事実関係を丁寧に整理していく。

報道の出所と広がり方

最初に報じたのは保守系ニュースサイト「Total News Japan」や、一部の政治系ウェブメディアだった。そこでは「高市総裁が宮沢氏の続投を認めず、税調人事を一新する方針」と報じられている。この記事がX(旧Twitter)上で拡散され、「クビ」「更迭」といった言葉が一人歩きした形だ。

一方で、自民党本部や官邸からの正式な発表は現時点(2025年10月7日)では確認されていない。 つまり、現状の「クビ」報道は、党内関係者の証言や記者の取材メモをもとにした“観測報道”である可能性が高い。

高市政権の人事方針とメディア解釈

高市早苗氏は就任会見で「人事は政策遂行のために行う」と述べ、既得権益の打破と官僚支配の是正を強調した。これにより、財務省寄りとされる宮沢氏の続投は難しいとの見方が広がった。メディアが「更迭」と報じた背景には、この発言の“政治的メッセージ性”がある。

つまり、実際に辞任・解任が行われたかどうかにかかわらず、「財務省依存からの脱却」という構図がメディアの中で先行した格好だ。

関係者のコメントと党内反応

自民党関係者の中には、「宮沢氏の任期は形式上は終了」「実際には新しい税調体制を組む方向」と語る者もいる。党内の保守派議員からは「当然の人事」「高市改革の第一歩だ」と歓迎する声が上がる一方、宏池会(岸田派)や財務省関係者からは「性急な改革は混乱を招く」との懸念も聞かれる。

一方で、石破派の関係者からは「政策対立を理由に首を切るのは危うい」「党内融和を優先すべきだ」との声も出ており、高市政権の“改革スピード”をめぐって意見が割れているのが現状だ。

「クビ」と「交代」の違い:政治的ニュアンスを読む

政治報道で使われる「クビ」という表現は、必ずしも解任を意味しない。多くの場合、「続投させなかった」「ポストを変えた」というニュアンスで使われる。今回のケースも、実際には“役職交代”に近い形になる可能性が高い。

高市氏としては、単に人を排除するのではなく、「自分の政策方針に沿った新体制を作る」という政治的意図が強い。つまり、“クビ”というよりは“路線転換の象徴的人事”と解釈する方が正確だ。

報道の信憑性をどう判断するか

報道の信頼性を測るうえで重要なのは、情報源が誰かという点だ。今回の報道は、複数の匿名党関係者や保守系メディアによるもので、政府公式発表ではない。したがって、「確定情報」として拡散するのは誤りだが、“政権内での路線転換を示唆する兆候”としては注目に値する。

まとめ:「クビ」は象徴、核心は政策対立にあり

現時点で「宮沢洋一氏が解任された」という公式情報は存在しない。しかし、高市早苗新総裁が財務省人脈を整理し、政治主導の体制を築こうとしているのは確かである。報道の“クビ”という言葉は、その動きを象徴的に表現したものだと言えるだろう。

次章では、この「財務省 vs 政治主導」という構図の中で、高市氏と宮沢氏の間にどのような政策的対立があったのかを具体的に掘り下げていく。

政策対立の本質:高市 vs 宮沢 ―「積極財政」か「増税抑制」か

高市早苗総裁と宮沢洋一氏の関係を語る上で欠かせないのが、政策理念の根本的な違いである。両者は自民党内で長年にわたって異なる経済観を持ち、特に「財政運営」と「増税・減税」のスタンスで真っ向から対立してきた。

高市早苗の経済哲学:「積極財政で国を立て直す」

高市氏は一貫して積極財政(アクティブ・フィスカル・ポリシー)を主張してきた。これは、デフレ脱却や経済成長を優先し、必要な投資はためらわずに行うという考え方だ。特に防衛、少子化対策、科学技術投資、地方再生といった分野では「国の未来への先行投資」と位置づけている。

彼女の政策の根底には、アベノミクスの第2・第3の矢(財政出動と成長戦略)をさらに強化する発想がある。「財政規律よりも国の再建を」という姿勢は、保守派や経済学者の一部からも支持されている。

宮沢洋一の経済哲学:「財政規律と増税は不可避」

一方の宮沢洋一氏は、財務省出身者らしい慎重財政・増税容認派として知られる。彼の基本的立場は「将来世代へのツケを残さない」「財政規律を守る」ことを最優先とするものだ。

消費税増税についても、「社会保障費の増大を考えれば、増税は避けられない」と公言しており、これは財務省の立場とほぼ一致している。結果として、高市氏の掲げる「減税と投資の両立」は宮沢氏の信条とは真逆であり、両者の間には埋めがたい溝があった。

「積極財政 vs 緊縮財政」:党内二大路線の対立

この対立は、単なる個人間の衝突ではなく、自民党全体における二大路線の争いでもある。すなわち、「積極財政路線(高市・安倍派)」と「緊縮・増税路線(宮沢・岸田派・財務省ライン)」の対立構図だ。

高市氏は「国民生活を守るための投資こそが最大の防衛」と訴えるのに対し、宮沢氏は「将来の財政破綻を防ぐため、増税と支出抑制が必要」と主張。両者の違いは、経済政策の根幹にある「国家のリスクをどこに見るか」という哲学の差にある。

実例で見る両者の対立点

- 防衛費増額: 高市氏はGDP比2%以上を主張、宮沢氏は「税財源確保を前提」と発言。

- 減税政策: 高市氏は「所得税・法人税の時限的減税」を公約、宮沢氏は「減税は財源の裏付けが必要」と慎重姿勢。

- 国債発行: 高市氏は「国債は将来への投資」、宮沢氏は「借金の先送り」として否定的。

財務省をめぐる主導権争い

背景には、財務省と政治家の主導権争いがある。宮沢氏を中心とした“財務省ライン”は、税制や予算編成における官僚主導の構造を維持したい意向が強い。一方の高市氏は、「政治主導で予算を決める体制を作る」と宣言し、官僚の影響力を削ぐ姿勢を鮮明にしている。

この「政治主導 vs 財務官僚主導」という構図こそが、今回の“宮沢更迭報道”の根底にある最大のテーマである。

国民にとっての意味:どちらが「正しい」政策なのか

積極財政を取れば短期的に景気は良くなるが、国債残高が増えるリスクもある。逆に緊縮財政を続ければ、財政健全化は進むが、成長が鈍化し、デフレが再燃する可能性がある。

つまり、どちらの政策にも一長一短がある。重要なのは、国民生活の安定と経済成長の両立をどう図るか――。高市政権はそのバランスを取りながらも、従来の「増税主導」の常識を打ち破ろうとしている。

まとめ:政策対立が象徴する“新旧交代”

高市早苗氏と宮沢洋一氏の対立は、単なる人事問題ではない。これは、日本政治における新旧交代を象徴する出来事である。戦後一貫して続いてきた「財務省主導の経済運営」から、「政治主導・成長重視」への転換。その最初の火花が、この二人の間で散ったのだ。

次章では、この政策対立をどう見ているのか――。長年政界の重鎮として知られる石破茂氏の視点から、今回の人事と路線転換の意味を読み解いていく。

石破茂の視点と発言分析:前総理が語る「高市政権の本質」

2025年10月、自民党の総裁選で高市早苗氏が石破茂首相の後継として総裁・総理に就任した。この“石破から高市へ”という政権交代は、自民党内の力学と日本政治の方向性を大きく変える節目となった。

石破茂前首相は退任会見で、「高市政権には大いに期待している」と述べつつも、「政治は説明責任と合意形成を欠いてはならない」と、冷静な忠告を残している。この発言には、実務派で知られる石破氏らしい現実的な視点がにじむ。

石破政権の特徴:合意重視と現実主義

石破茂内閣(2024〜2025)は、「調整と説明の政治」を掲げた政権だった。防衛・外交・地方再生に力を注ぎつつ、財政政策では「慎重な積極策」を取るという中間的スタンスを維持。つまり、「成長と規律の両立」を重視していた。

石破氏は在任中、安倍・岸田両政権で進められた「アベノミクス路線の修正」に着手し、財政再建と分配強化を政策の柱に据えた。一方で、積極財政派からは「改革が遅い」との批判もあり、その不満の受け皿となったのが高市早苗陣営だった。

高市政権への評価:「スピード感はあるが、説明が足りない」

退任後の石破氏は、複数のメディアで高市政権への見解を語っている。中でも印象的なのが次のコメントだ。

「方向性は理解できる。ただし、国の財政を大きく転換するには、国民への丁寧な説明と合意が必要だ。」 ―― 石破茂 前総理(2025年10月1日 記者会見)

石破氏は高市政権の「財務省依存からの脱却」や「積極財政方針」には理解を示しているものの、政治プロセスの急速な転換に懸念を抱いている。これは、石破政権が重視してきた「合意と現実主義」との対照でもある。

宮沢更迭への見方:人事の政治化を警戒

宮沢洋一氏の更迭報道に対し、石破氏は「人事は政治の権限だが、政策論を封じる道具にしてはならない」と発言。これは、権力による排除よりも「議論による決定」を重んじる石破流リーダー論を体現している。

石破政権時代は、財務省との関係を断ち切るのではなく、対話によってバランスを取る姿勢だった。対して高市政権は「政治主導」の色を強めており、その違いが鮮明になっている。

石破茂の立場:長期的な政権安定を見据える“理性のブレーキ”

現在、石破氏は前総理として党長老的な立場にあり、党内融和と政権安定を最優先に動いている。特に高市政権が急進的な改革を進める中で、党内からの異論を吸収し、「暴走を防ぐ理性の役割」を担っているとされる。

政治評論家の中には、「石破は高市政権の最も現実的なブレーキ」と評する声もある。両者の関係は対立ではなく、むしろ日本政治の健全な“牽制バランス”と見ることもできる。

石破政権から高市政権へ:日本政治の流れ

石破政権は「説明と調整の政治」だったのに対し、高市政権は「決断とスピードの政治」。この違いは、まさに日本の政治スタイルの転換を示している。石破氏が築いた安定基盤と国際信頼の上に、高市氏が強いリーダーシップで新たな政策を打ち出している構図だ。

まとめ:前総理が託した“バランスの継承”

石破茂氏は、高市政権に批判的でも敵対的でもない。むしろ、自身の政権で築いた「現実主義」「説明責任」「合意形成」という三本柱を、次の世代に継承してほしいと考えている。

「強いリーダーシップ」と「丁寧な政治」、この両立こそが日本政治の理想である――。それを体現することができるかどうかが、高市政権の真価を問う最大のポイントになる。

次章では、経済学者高橋洋一氏がこの“石破から高市への転換”をどう評価しているのか。財政・経済の専門家の視点から、高市改革の実質を分析する。

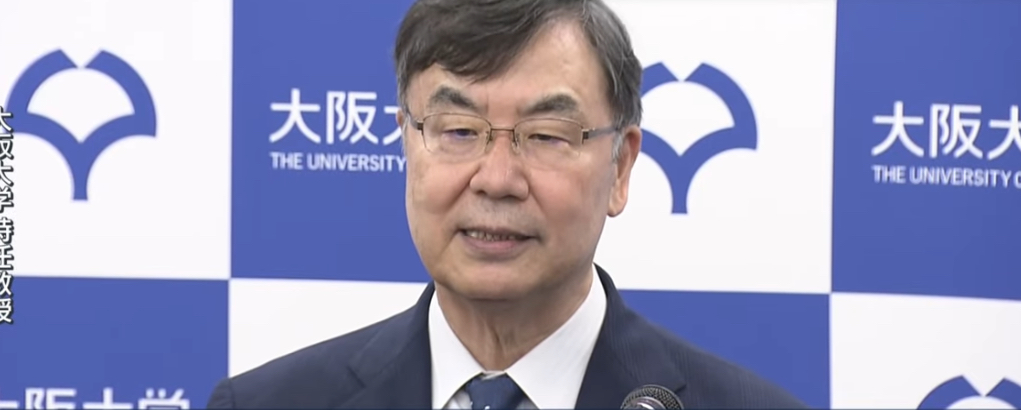

高橋洋一氏の見解:経済専門家から見る「高市改革」の実像

高市早苗新総理の経済政策が注目を集める中、財政・金融の専門家として知られる高橋洋一氏が、その内容を独自の視点で分析している。元財務官僚でありながら「財務省批判の急先鋒」としても有名な高橋氏は、高市政権の経済路線をどう評価しているのか。

高橋洋一氏とは:データに基づく現実主義の経済学者

高橋洋一氏は、東京大学理学部・経済学部を卒業後、大蔵省(現財務省)に入省。安倍内閣では内閣参事官として財政政策を担当し、現在は嘉悦大学教授・政策評論家として活躍している。

彼の特徴は、「データで語る経済論」。感情論や官僚的な常識ではなく、統計・数理分析に基づいて日本の財政政策を論じるスタイルで、多くの保守層・改革派から信頼を得ている。

高橋洋一氏の評価:「高市路線は経済的に正しい」

高橋氏は自身のYouTubeチャンネルやコラム(2025年10月時点)で、高市総理の掲げる積極財政路線についてこう述べている。

「高市さんのやろうとしていることは、デフレ脱却を本気で進める財政運営だ。経済的に見ても理にかなっている。問題は、それを官僚がどこまで邪魔するかだ。」 ―― 高橋洋一(嘉悦大学教授)

高橋氏は、これまで岸田政権や財務省主導の「増税・緊縮政策」を一貫して批判してきた。そのため、「政治主導で財政を拡大する」という高市政権の方針は、彼の持論と一致する部分が多い。

財務省との“権力闘争”をどう見るか

高橋氏は、宮沢洋一氏の更迭報道についても、「これは単なる人事ではなく、財務省支配を断ち切るための政治的決断だ」と分析している。特に税制調査会をめぐる人事は、財務省が長年握ってきた「増税の主導権」を政治が奪い返す象徴的出来事だという。

彼はこうも語っている。

「財務省の論理は“増税ありき”で動く。国民の生活を守るためには、政治がデータを元に判断する体制を作らないといけない。高市政権は、その第一歩を踏み出した。」 ―― 高橋洋一(2025年10月発言)

「積極財政」は本当に危険なのか?

一部のメディアでは「高市政権の積極財政は財政破綻を招く」との批判もある。しかし高橋氏は、「日本は世界有数の資産国家であり、破綻リスクは極めて低い」と反論する。実際、日本政府の負債(国債)に対しては、同額以上の資産が存在するため、バランスシートで見れば問題ないという立場だ。

彼の試算によれば、日本政府の実質的なネット債務はGDP比で50%台にとどまっており、アメリカやEU諸国よりも健全。つまり、「財政赤字を恐れるより、成長を止める方が危険」というのが高橋氏の主張である。

高橋氏が懸念する一点:「政治が腰砕けにならないか」

ただし、高橋氏は高市政権に全面賛成というわけではない。彼はこう警鐘を鳴らしている。

「政治が途中で財務省に取り込まれると、また同じことになる。積極財政を続けるには、首相の強い意志と周囲の理解が必要だ。」 ―― 高橋洋一

つまり、高市総理が“財務省との闘い”をどこまで貫けるかが、改革の成否を分けるというわけだ。高橋氏は、「改革は数字で語るべきで、感情で語るべきではない」と繰り返しており、政治的勇気と科学的根拠の両立を求めている。

高橋洋一が描く未来図:「日本経済の再起動」

高市政権の経済路線が軌道に乗れば、デフレ脱却と実質賃金上昇が同時に進むと高橋氏は見ている。彼の試算では、減税と公共投資の組み合わせにより、2026年までに実質成長率3%台の回復が可能だという。

「大胆な財政政策とテクノロジー投資が進めば、日本は再び成長軌道に戻る」と語る高橋氏。彼の見解は、高市政権の“積極財政路線”に学術的な裏付けを与えているといえる。

まとめ:専門家が見る「政治主導の転換点」

高橋洋一氏の分析は、高市政権の方向性を「経済合理的で、実行できれば日本を変える政策」と評価している。宮沢ラインの退場と財務省の影響縮小は、単なる人事ではなく“政策決定の主導権が政治に戻った”ことを意味する。

専門家の立場から見ても、高市政権の挑戦は「財務省支配からの独立」という日本政治の長年の課題に真正面から切り込む試みだ。次章では、この改革が自民党内や政界全体にどのような波紋を広げているのかを詳しく見ていく。

自民党内への影響と今後の政権運営:高市政権がもたらす“構造変化”

高市早苗政権の誕生は、自民党内の勢力図を一気に塗り替えた。前政権である石破内閣が掲げた「合意と安定の政治」から一転、高市政権は「決断とスピードの政治」を前面に打ち出している。この変化は、党内の各派閥・官僚組織・連立与党にまで波紋を広げている。

派閥力学の変化:石破派から高市派へ

まず顕著なのは、党内の派閥力学の変化だ。高市氏を支持する保守系議員グループは、旧安倍派や西田派を中心に結集し、いわば「新・高市派」として勢力を拡大している。一方で、石破派(水月会)は引き続き中道・現実主義路線を堅持しており、政策調整の要として存在感を残している。

岸田派(宏池会)は高市政権下での影響力を大きく低下させたが、党内融和を優先する姿勢を示しており、今後は政策協調を模索する動きが見られる。

「財務省人脈の縮小」がもたらす政治再編

高市政権の人事で特に注目されているのが、財務省系人脈の整理だ。宮沢洋一氏の更迭を皮切りに、財務省出身の議員・官僚が要職から次々と外されつつある。これにより、党内では「官僚依存型政治からの脱却」が現実のものとなりつつある。

ただし、財務省との全面対立は避けたいとの配慮も見られる。高市氏は、政策会議の中で「財務官僚は敵ではなく、正しい情報を活かす存在だ」と発言しており、“対立ではなく主導権の奪還”というスタンスを明確にしている。

連立与党・公明党との関係再構築

もう一つの焦点は、公明党との関係だ。公明党はこれまで財務省寄りの立場を取ってきたため、積極財政路線に対しては慎重な姿勢を示している。しかし、高市政権発足後の初会談では、「防衛・少子化対策に限定した積極財政には理解を示す」とのコメントも出ており、実務的な歩み寄りが進んでいる。

特に少子化対策における教育無償化、住宅支援などの政策分野では、公明党の得意領域と重なり、協調余地が大きい。今後、「保守×福祉」の新しい連立モデルが形成される可能性もある。

官僚機構との駆け引き:「政治主導」への挑戦

高市政権の最大の課題は、官僚機構との関係構築だ。長年続いてきた「官僚主導」体制を政治が覆すには、制度改革だけでなく、人事・情報・予算の三位一体改革が必要になる。高市氏はすでに「官邸直轄の経済戦略室」を設置し、経産省・財務省・内閣府の連携を政治主導で統括する体制を進めている。

政治評論家の間では、「これは第二次安倍政権の“官邸主導”をさらに強化した構造だ」との評価もある。一方で、官僚側には「政治的リスクが増す」との不安も根強い。

党内融和の試金石:「人事」と「予算」

今後の政権運営で注目されるのは、年末に予定される「党役員人事」と「2026年度予算編成」だ。ここで高市氏がどこまで石破派・岸田派などと協調できるかが、政権の安定性を左右する。

特に予算編成では、積極財政路線をどこまで維持できるかが焦点だ。財務省や慎重派が巻き返しを図る可能性もあり、政治主導を貫くためには、党内調整力と説明力が問われることになる。

国民支持とメディアの反応

世論調査(2025年10月時点)によると、高市政権の発足直後の支持率は62%と高水準を記録している。特に若年層や地方での支持が強く、「女性初の強いリーダー」像が好感を集めている。一方で、主要紙の社説では「大胆な政策転換には説明が足りない」とする慎重論も目立つ。

高市氏自身も「政治主導には国民理解が不可欠」と語っており、広報戦略の強化が今後の課題とされる。

まとめ:高市政権の試練は“スピードと安定の両立”

高市政権は、石破内閣から引き継いだ安定基盤を維持しながら、官僚支配を打破しようとしている。これまでの「調整型政治」を「決断型政治」へと転換する挑戦は、党内で賛否両論を巻き起こしている。

つまり、今後の焦点は「どこまでスピードを維持しながら安定を保てるか」だ。高市総理がそのバランスを取ることができれば、自民党は再び長期政権への道を歩む可能性が高い。

次章では、これまでの流れを総括し、「高市政権が日本政治に何をもたらすのか」を展望する。

まとめと今後の注目ポイント:高市政権が切り拓く「政治主導の新時代」

2025年10月、自民党の総裁選を経て誕生した高市早苗政権は、日本政治の大きな転換点として位置づけられる。前任の石破茂政権が掲げた「合意と安定」から一歩踏み出し、「決断とスピード」を軸に据えた新しい政治スタイルが幕を開けた。

1. 「財務省主導」から「政治主導」への本格転換

今回の政変の核心は、宮沢洋一氏の更迭に象徴されるように、財務省主導から政治主導への転換である。高市総理は、長年続いてきた「官僚主導の税財政構造」を政治が握り返す姿勢を鮮明にした。これは単なる人事ではなく、政策決定の権限を取り戻す歴史的な動きといえる。

経済学者・高橋洋一氏も指摘するように、「データに基づいた積極財政」が現実の政策として動き出したことは、日本経済にとって大きなチャンスだ。

2. 「積極財政」と「現実主義」のせめぎ合い

高市政権の掲げる積極財政は、多くの国民に希望を与える一方、財政規律派からの反発も根強い。石破前総理が指摘するように、政策のスピードと合意形成のバランスは、政権運営の最大の課題となる。

つまり、高市政権の真価は「どれだけ早く決断するか」ではなく、「どれだけ広く理解を得られるか」にかかっている。政治主導の成功には、国民への説明責任が欠かせない。

3. 自民党の再編と“新・高市派”の台頭

自民党内では、保守系・改革派を中心に「新・高市派」が台頭している。石破派や岸田派との連携をどう図るかが、党内融和のカギとなるだろう。派閥の論理ではなく、政策軸で議論を行う“政策型政党”への移行が進む可能性もある。

この動きは、日本政治における「派閥政治の終焉」の始まりと見る向きもある。高市政権は、政策重視型の新しい政治文化を根付かせる試金石になるだろう。

4. 経済・防衛・テクノロジーの一体化戦略

高市政権のビジョンは単なる経済政策にとどまらない。防衛費の増額、AI・半導体への国家投資、地方再生への重点配分など、経済・安全保障・科学技術を一体として捉える「戦略的国家経営」を目指している。

この方針は、従来の縦割り行政を超える試みであり、成功すれば日本は新しい成長モデルを確立できる。だが、そのためには、官僚組織の抵抗をいかに乗り越えるかが鍵を握る。

5. 国民が注目すべき次の焦点

- 年末の自民党人事: 石破派・岸田派との協調人事が実現するか。

- 2026年度予算: 積極財政路線をどこまで維持できるか。

- 外交・安全保障: 日米関係、台湾情勢、対中戦略の再構築。

- 支持率の推移: 改革のスピードと説明責任のバランスが評価の分かれ目。

これらの要素は、高市政権の命運を左右する決定的なポイントとなる。

6. 「女性初の総理」から「真のリーダー」へ

高市早苗氏の総理就任は、女性政治家としての快挙であると同時に、日本社会におけるリーダー像の多様化を象徴している。だが、高市政権が長期的に成功するかどうかは、ジェンダーではなく、政策と実行力で評価されるべきだ。

国民が期待しているのは「女性総理」ではなく、「結果を出す総理」である。高市氏がその期待に応えられるか――それが今後の政治の焦点だ。

まとめ:高市政権は“戦う内閣”

財務省との対立、党内の融和、官僚機構の抵抗、そして国民への説明。高市政権は、かつてないほど多くの課題と正面から向き合う“戦う内閣”である。

だが、その挑戦は日本政治を刷新する可能性を秘めている。政治主導の復権、積極財政による成長戦略、そして国民中心の政策決定――。この3つの軸が揺るがなければ、日本は再び前進できる。

2025年、高市早苗政権の第一歩は始まった。日本政治の新しいページが、今まさに開かれたのだ。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 【衝撃】高市早苗 新総理が宮沢洋一を更迭!前総理・石破茂との路線転換… […]

[…] 【衝撃】高市早苗 新総理が宮沢洋一を更迭!前総理・石破茂との路線転換… […]

[…] 【衝撃】高市早苗 新総理が宮沢洋一を更迭!前総理・石破茂との路線転換… […]