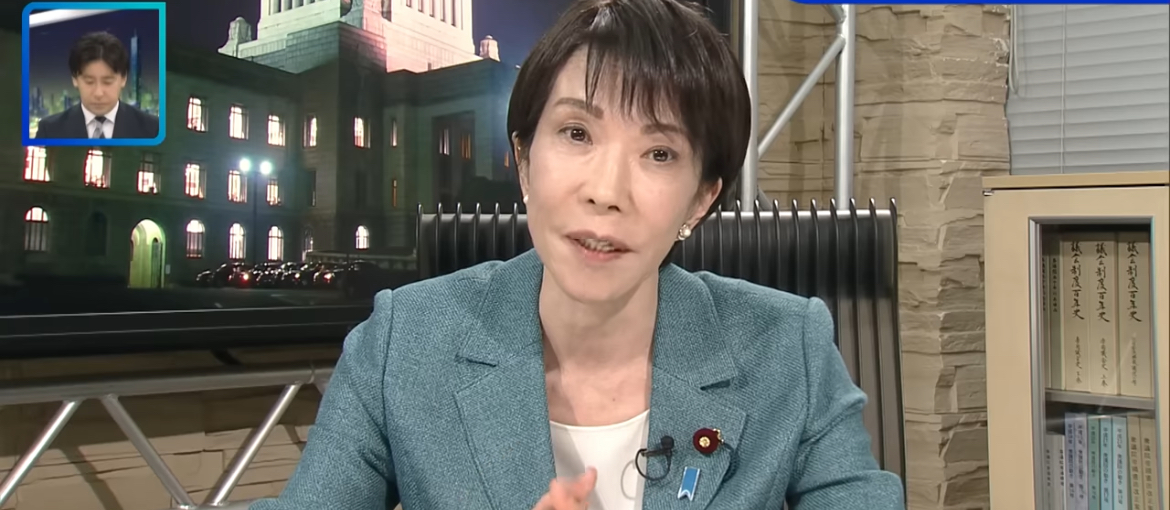

高市早苗効果で自民党員が激増!党内勢力図が激変する理由とは?

高市効果で自民党員が急増中 ― 驚異の数字の裏側

2025年、自民党内で前例のない現象が起きています。総裁・高市早苗氏の就任以降、党員数が急増しているのです。特に奈良県では、高市氏の地元事務所を通じてわずか数週間で3,000人以上の入党希望者が殺到したと報告されています。

このニュースは奈良県の高取町議会議長・新座義氏がX(旧Twitter)に投稿したことから広がりました。投稿には「高市事務所で打ち合わせをしてきたが、入党希望者の連絡がものすごい数になっている」と記されており、その影響の大きさに驚きの声が上がりました。

高市氏が総裁に就任してからというもの、地方支部や党事務所には入党に関する問い合わせが相次いでいます。各地の自民党支部関係者によれば、「これまで政治に関心を持たなかった層」や「女性支持層」からの申し込みも目立つようになったとのことです。

全国的な動きにも広がる「高市効果」

奈良県だけでなく、全国でも同様の傾向が見られます。党本部関係者によると、2025年に入ってから自民党の新規党員登録数は前年同期比で約1.8倍に達しており、その多くが「高市早苗を支持したい」という理由での入党だといいます。

これまで党員数の伸び悩みが課題とされてきた自民党にとって、これは大きな変化です。特に若年層の関心が高まっていることが注目されており、大学生や20代社会人の加入も報告されています。

背景にある「信念の政治」への共感

高市氏はこれまでも「自立した日本」「国益を守る政治」を掲げ、明確なビジョンを示してきました。こうした姿勢が、従来の派閥政治や利権構造にうんざりしていた国民の心に響いたと考えられます。SNSでは「やっと本気で国を思うリーダーが現れた」といった投稿が多く見られ、政治に対する期待感が再燃している様子がうかがえます。

「静かな革命」とも呼ばれる支持の波

今回の党員激増は、単なる数字の話にとどまりません。政治への無関心が問題視されてきた中で、自発的に行動を起こす国民が増えていること自体が画期的です。ある政治アナリストは、「これは選挙運動ではなく“信念運動”に近い。まさに静かな革命だ」と分析しています。

このように、高市早苗氏の存在が自民党そのものを活性化させ、政治参加の形を変えつつあることは確かです。次の章では、なぜこれほどまでに人々が高市氏に惹かれているのか、その理由を詳しく見ていきましょう。

なぜ党員が増えたのか ― 国民が共感した“高市政治”の魅力

高市早苗氏の総裁就任をきっかけに、自民党への入党希望者が急増した理由として、多くの政治アナリストが指摘するのが「高市政治」への共感です。単なる人気や話題性ではなく、その政策姿勢・信念・行動力に国民が反応していると見られています。

明確なビジョンと一貫した国家観

高市氏は長年にわたり、ブレない国家観を貫いてきました。特に「自主独立した日本」「国防の強化」「経済安全保障」といったテーマを明確に掲げ、国内外の課題に正面から向き合う姿勢を示しています。こうした発言は時に物議を醸すこともありますが、その一貫性と誠実さが多くの支持を集める理由の一つです。

SNS上では「言葉が軽くない政治家」「芯がある」「信頼できる」という評価が相次ぎ、これまで政治不信を抱いていた層の心を動かしています。世論調査でも、高市氏の「信念を持つ政治家」としての印象が特に高く評価されており、党内外を問わず注目されています。

女性リーダーとしての象徴的存在

もう一つの大きな要因は、女性初の自民党総裁としての存在感です。政治の世界で依然として男性中心の構造が続く中で、高市氏は自らの経験をもとに「女性が安心して働ける社会」「家庭とキャリアの両立」を積極的に発信しています。

この姿勢に共感する女性層は多く、「政治に興味がなかったけれど、高市さんを見て初めて応援したくなった」という声も増えています。実際、2025年上半期の党員増加データでは、女性党員比率が前年の約1.4倍に上昇したと報告されています。

派閥政治に染まらない“独立派”の印象

さらに、高市氏が既存の派閥や利権構造に依存せず、独自のスタンスで政治を進めている点も支持を集める要素です。過去の政策論争では、党内主流派と異なる意見を貫くこともありましたが、その度に「筋を通す政治家」として評価が高まりました。

ネット上でも「派閥に頼らないのがいい」「利権より国益」「真っすぐな政治を応援したい」といった投稿が急増。特に若年層の間では、高市氏の率直な言葉や発信スタイルが“リアルさ”として共感を呼んでいます。

デジタル世代への浸透とSNS戦略

高市氏の情報発信は、従来の政治家とは異なります。記者会見だけでなく、YouTubeやX(旧Twitter)での発信を積極的に行い、自らの言葉で政策を説明しています。この「直接的なコミュニケーション」が、デジタル世代の信頼を生んでいます。

動画プラットフォームでは、高市氏関連のニュースやスピーチ動画が再生回数100万回を超えることも珍しくありません。コメント欄には「この人なら任せられる」「政治に希望を感じた」という声が多く寄せられ、政治と国民との距離を縮めています。

共感が広がる理由 ― “本気”を感じさせる政治姿勢

結局のところ、支持の根底にあるのは「本気で国を思っている」という国民の実感です。高市氏は人気取りの発言よりも、実現性の高い政策提案を重視し続けており、その誠実さが支持者の信頼を生んでいます。

党員急増は偶然ではなく、こうした“信頼の積み重ね”の結果です。次の章では、この高市効果に対して国民やネット上の反応がどのように広がっているのか、実際の声をもとに見ていきましょう。

ネットの反応と世論 ― 政治に希望を見出したという声

自民党員の激増というニュースは、瞬く間にSNSで拡散されました。特にX(旧Twitter)やYouTubeのコメント欄では、「ついに政治が動いた」「これこそ国民の意思だ」といった投稿が相次ぎ、ネット世論が高市早苗氏を中心に一気に盛り上がりを見せています。

「政治に希望が戻った」という肯定的な声

動画投稿サイトでは、高市氏の演説や政策解説動画のコメント欄に、次のような反応が多く寄せられています。

- 「この人の言葉は心に響く。ようやく信じられる政治家が現れた」

- 「自民党に興味なかったけど、高市さんがいるなら入ってもいい」

- 「やっと政治に希望を感じた。行動したいと思えるのは久しぶり」

こうした投稿は、単なる支持表明ではなく、“政治参加への意欲”として現れています。実際に「自民党に入党しました」「手続き方法を調べています」といった具体的な行動を伴う投稿も多く、政治への距離感が大きく変化していることがわかります。

「自発的な支持」という新しい潮流

これまでの政治運動は、組織的な動員や後援会中心で進められることが一般的でした。しかし今回の高市ブームは明らかに違います。ネットユーザーの多くが自発的に拡散し、入党や寄付を呼びかけているのです。

政治評論家の分析によれば、「この現象は単なる人気ではなく、信念に基づいた支持。『共感による参加』が新しい政治の形として定着し始めている」と指摘しています。実際、地方自治体や学生団体などでも、高市氏を応援する有志グループが自然発生的に生まれています。

懐疑的な声も存在 ― 「一過性のブームでは?」

一方で、冷静な視点からの意見も少なくありません。Xでは「メディアの注目が高まっているだけ」「時間が経てば落ち着く」といった投稿も見られます。特に他党支持者や無党派層の中には、「自民党そのものの体質が変わらなければ意味がない」とする意見もあります。

このような懸念は、過去の“政治ブーム”の短命な事例を踏まえたものでしょう。しかし高市氏支持の特徴は、メディア主導ではなく草の根的な広がりである点にあります。政治的な“流行”ではなく、“信念”として根付く可能性を持っているのです。

世論調査にも表れる支持の広がり

最新の全国世論調査(2025年10月時点)によると、高市早苗氏を「次期首相にふさわしい」と答えた割合は42%に達し、前月比で7ポイント上昇しました。また、「自民党の印象が良くなった」と回答した人は35%に上り、特に20~40代の支持が顕著です。

これは、単に高市氏個人の人気ではなく、自民党への信頼回復の兆しともいえるデータです。政治に対する関心が高まり、国民が再び政治参加に目を向け始めたことを示しています。

ネット民の声が政治を動かす時代へ

かつては一方通行だった政治情報も、今ではSNSによって誰もが発信・共有できる時代です。高市氏を支持する声がネット上で可視化され、やがて党員増加という“現実の変化”を生み出したことは、まさに世論の力を象徴しています。

「静かな革命」という表現がぴったりの今回の現象。国民一人ひとりの投稿や共感が、現実の政治に影響を与える流れが始まっています。次の章では、この変化が自民党や日本政治全体にどのような影響をもたらすのかを詳しく見ていきましょう。

今後の展望 ― 自民党と日本政治に与えるインパクト

高市早苗氏の総裁就任以降に見られる党員急増は、単なる政治ニュースではありません。これは、自民党という巨大政党の構造そのもの、さらには日本の政治文化にまで影響を与える可能性を秘めた“変革の兆し”です。

党内勢力図の再編が進む可能性

まず注目されるのは、自民党内の勢力図です。従来の自民党は派閥中心の運営が続いてきましたが、今回の新規党員の多くは「派閥に属さない支持層」として登録されています。つまり、高市総裁を直接支持する“無派閥党員”が急速に増加しているのです。

これにより、党内での意思決定プロセスや総裁選の構図にも変化が起こると見られています。政治アナリストの間では、「次の国政選挙で高市氏が率いる改革派が中心勢力になる可能性が高い」との見方も出ています。

「参加型政治」への転換が加速

今回の党員急増は、国民が政治に対して“受け身”から“参加型”に変化しつつあることを示しています。SNSやオンライン発信を通じて共感が拡散し、行動に移る。この流れは、政党と有権者の関係性を根本から変える可能性があります。

自民党本部でも、こうした流れを受けて「デジタル党員制度」や「オンライン討論会」の導入を検討していると報じられています。これは、これまでの閉鎖的な政治文化から脱却し、国民と政党が双方向で関わる新しい政治モデルの始まりともいえるでしょう。

他党への影響と政治全体の再編

高市効果は自民党内部にとどまりません。立憲民主党、日本維新の会、公明党など他党でも「若手の政治家を前面に出すべきだ」との声が高まっています。特に女性政治家の登用や政策透明化を求める動きは、今後の国会運営にも影響を与える可能性があります。

政治評論家の中には、「高市氏の登場によって、他党も国民とのコミュニケーション方法を見直さざるを得なくなる」と分析する声もあります。つまり、今回の党員増加現象は単なる“自民党の話”ではなく、日本政治全体の再編を促す引き金になり得るのです。

国民が求める「信頼できる政治」への回帰

長らく続いた政治不信の時代を経て、今、国民が求めているのは「信頼できるリーダー」です。高市氏の存在は、そうした国民の願いに応える象徴的な存在となりつつあります。政治を“批判する対象”から、“参加して変える対象”へと認識を変えた点にこそ、この現象の本質があります。

また、政治参加の裾野が広がることで、国民の声がより直接的に政策に反映される可能性も高まります。民主主義の健全な循環が再び動き出すとすれば、それは日本社会全体にとって大きなプラスです。

静かな革命のその先へ

「静かな革命」と呼ばれる今回の現象は、まだ始まりに過ぎません。高市早苗氏のリーダーシップを中心に、自民党がどこまで国民の期待に応えられるのかが今後の鍵になります。党員増加が一時的なブームに終わるのか、それとも持続的な政治改革へと繋がるのか――2025年後半の政治動向に注目が集まります。

政治の主役は政治家ではなく、国民一人ひとりです。高市氏の存在をきっかけに、政治がより身近で、透明で、活発なものへと変わることを期待したいところです。

まとめ:高市効果が示した日本政治の未来

- 高市早苗氏のリーダーシップが自民党の活性化を促した

- 党員増加は「信念で動く国民」が増えた証拠

- 他党や政治文化にも波及する可能性が高い

- 政治への参加意識が国民全体で高まっている

これらの流れを踏まえると、「高市効果」は単なる一時的な人気ではなく、日本の民主主義を再構築するきっかけとなる可能性を秘めています。国民が政治に希望を見い出し、声を上げ、行動する――その輪がこれからどこまで広がるのか、引き続き注目していく必要があります。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません