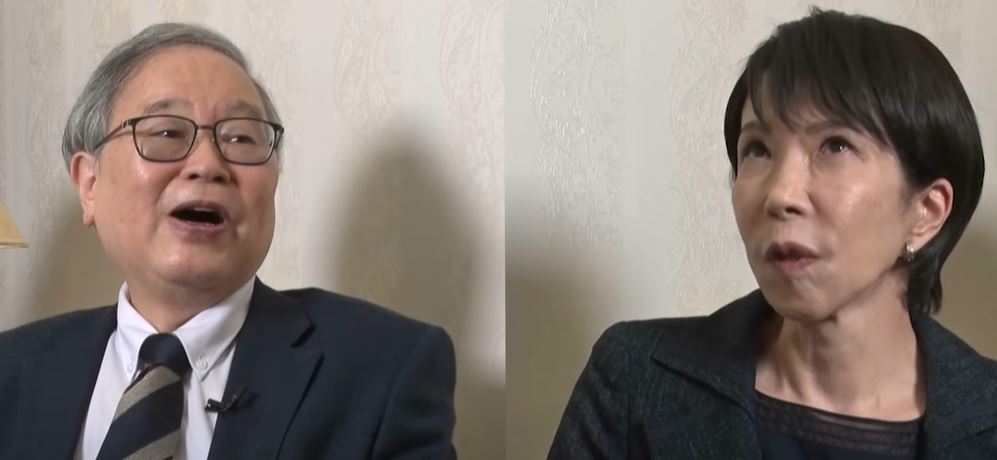

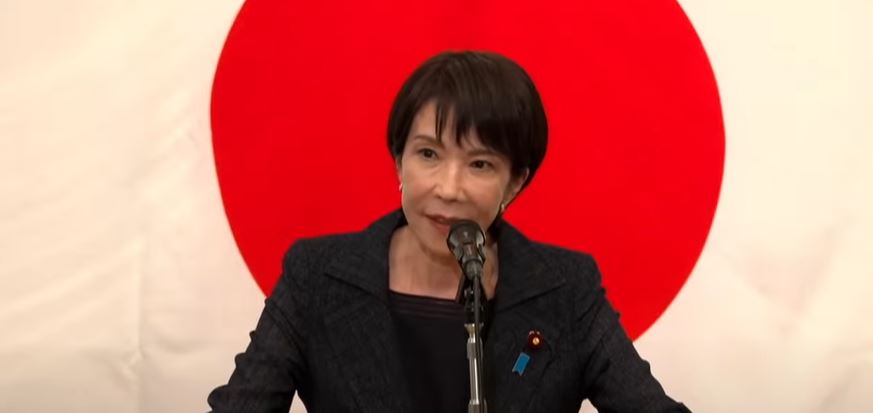

高市早苗前経済安全保障担当相 防衛費・台湾有事・経済安全保障を徹底解説

高市早苗氏の安全保障哲学とは

高市早苗氏の政治姿勢を語る上で、最も重要なキーワードの一つが「安全保障」です。経済や福祉といった課題ももちろん大切ですが、彼女は常に「国を守ることが政治の最優先である」と明言してきました。この信念は、単なる政策の一部ではなく、高市氏の政治人生そのものを支える基盤といえます。

「国を守る」という原点

高市氏が繰り返し訴えるのは、「国家の独立と国民の安全なくして、経済成長や社会の安定は成り立たない」という考えです。これは戦後日本が長らく避けてきたテーマを正面から取り上げる姿勢であり、国際情勢が激動する現代において極めて現実的な視点といえます。

特に中国の軍事的拡張や北朝鮮の核開発、ロシアの侵攻などが相次ぐ中で、「日本はもはや平和を前提にした政治では国民を守れない」という強い危機感を持っています。

専守防衛から実効的抑止力へ

戦後日本は「専守防衛」という原則を掲げてきましたが、高市氏はこの考え方を「時代に合わせた実効性のある形」に進化させる必要があると主張しています。つまり、防衛政策を単なる理念ではなく、現実に機能する抑止力に変えることが求められるということです。

この姿勢は、防衛費の増額や敵基地攻撃能力の保有議論など、これまで避けられてきたテーマを正面から扱う原動力となっています。

国民生活との接点を重視

高市氏の安全保障哲学の特徴は、軍事的な視点だけにとどまらない点です。彼女は「安全保障は国民生活と直結している」と強調し、エネルギー、食料、災害対策、サイバー防御といった分野も安全保障の一環として捉えています。

これは、従来の「防衛=軍事」という発想を超えた総合安全保障の考え方であり、実際に経済安全保障担当大臣を務めた経験が裏打ちとなっています。

未来世代への責任

高市氏は安全保障を「未来世代への責任」とも位置づけています。現代の選択が10年後、20年後の日本の安定を左右するという考え方です。もし今、必要な備えを怠れば、将来の子どもたちは危険な環境で生きなければなりません。

そのため高市氏は「厳しい選択を避けることは、未来世代への無責任である」と語り、勇気を持って現実的な政策を選び取る必要性を訴えています。

まとめ:理想ではなく現実を直視する哲学

高市早苗氏の安全保障観は、決して抽象的な理念ではなく、現実を直視した危機感と責任感に基づいています。専守防衛から実効的抑止力へ、軍事から経済・生活までを含めた総合安全保障へ──この姿勢こそが彼女の政治的アイデンティティを形成しています。

次のパートでは、この哲学をもとに展開される防衛費増額と敵基地攻撃能力の議論について詳しく見ていきます。

防衛費増額と敵基地攻撃能力の議論

高市早苗氏の安全保障政策において、最も注目を集めているテーマのひとつが「防衛費の増額」と「敵基地攻撃能力」です。これらは従来の日本の安全保障政策の枠組みを超える可能性を秘めており、国内外で大きな議論を呼んでいます。

防衛費はなぜ増額が必要なのか

日本の防衛費は長年、GDP比1%程度を維持してきました。これは戦後の政治文化の中で「平和国家」としてのイメージを守るための一つの指標でもありました。しかし、現実の国際情勢を考えれば、この水準では不十分だという意見が強まっています。

中国は毎年二桁規模で防衛費を拡大し、すでに日本の4倍以上の軍事予算を持っています。北朝鮮は核兵器と弾道ミサイルの開発を加速し、ロシアは極東地域での軍事行動を強化しています。これらの事実を踏まえると、日本が防衛費を増額することは不可避といえるでしょう。

高市氏はこの点について「防衛費はGDP比2%を目標にすべき」と明言し、実効的な防衛力の構築を最優先課題としています。

財源の課題と現実的な解決策

防衛費増額にあたって避けて通れないのが財源の問題です。単純な増税には国民の理解が得にくく、社会保障や教育とのバランスも求められます。

高市氏は以下のような現実的な選択肢を示しています:

- 防衛国債の発行による一時的な財源確保

- 歳出削減と予算の効率化による財源捻出

- 特定目的税の導入を含む中長期的な仕組み

彼女は「防衛費の安定的な確保は国の根幹」と位置づけ、単なる場当たり的な予算措置ではなく、持続可能な財源モデルを構築する必要性を強調しています。

敵基地攻撃能力の議論

日本の安全保障政策の中で、最も大きな転換点となる可能性があるのが敵基地攻撃能力の保有です。これまで日本は「専守防衛」を基本原則としてきましたが、北朝鮮がミサイルを発射準備に入った場合、迎撃だけでは国民を守り切れない可能性があります。

高市氏はこの問題について、「敵基地攻撃能力は攻撃ではなく、あくまで抑止力である」と説明しています。つまり、相手に「攻撃すれば必ず反撃を受ける」という認識を与えることで、不必要な挑発や侵略を思いとどまらせるのが目的です。

専守防衛との整合性

敵基地攻撃能力の議論では「憲法9条や専守防衛の理念に反するのではないか」という批判もあります。しかし高市氏は「専守防衛は理念であり、実効性を持たなければ国民を守ることはできない」と強調します。

例えば、相手が日本に向けてミサイル発射の準備をしている段階であれば、それはもはや自衛の範囲に含まれるべきであり、先制攻撃ではないという考え方です。

技術革新と迎撃システムの限界

北朝鮮や中国が開発している極超音速ミサイルは、従来の迎撃システムでは対応が難しいとされています。そのため、単なる迎撃能力の強化だけでは十分な抑止力になりません。

高市氏はこうした現実を踏まえ、迎撃と攻撃能力を組み合わせた多層的防衛を整備すべきだと提案しています。

国民の理解と議論の必要性

防衛費の増額や敵基地攻撃能力の保有は、単に政治の問題ではなく、国民全体で議論すべきテーマです。高市氏は「国民に正直に説明し、理解を得ながら進めるべきだ」と繰り返しています。

有権者が安全保障を自分の生活と結びつけて考えることこそが、民主主義の下での持続的な安全保障政策につながります。

まとめ:実効性のある防衛体制へ

防衛費増額と敵基地攻撃能力の議論は、日本の安全保障政策を根本から変える可能性を秘めています。高市早苗氏は「理想ではなく現実を直視した選択」を強調し、実効性のある防衛体制を築くことを最優先課題としています。

次のパートでは、さらに時代の新しい脅威である宇宙・サイバー・電磁波分野への対応について掘り下げていきます。

宇宙・サイバー・電磁波戦への対応

現代の戦争はもはや陸・海・空だけではありません。宇宙、サイバー空間、電磁波といった新領域こそが国家間競争の最前線となっています。高市早苗氏はこの現実を正面から捉え、日本の防衛政策にこれらの分野を組み込む必要性を強調しています。

宇宙分野での防衛力強化

近年、各国は宇宙空間の軍事利用を加速しています。偵察衛星の運用、衛星通信の妨害、さらには衛星破壊兵器(ASAT)の開発など、宇宙は新たな戦場となりつつあります。

日本にとっても宇宙は重要な防衛領域です。GPSや気象衛星は自衛隊の作戦行動に不可欠であり、敵国に妨害されれば防衛力は大きく制約されます。

高市氏は、宇宙監視システムや小型衛星の多層配備を進め、衛星破壊攻撃にも耐えられる強靭な体制を整備すべきだと提案しています。

サイバー空間の脅威

サイバー攻撃は、現代の安全保障において最も深刻な脅威の一つです。電力網、金融システム、医療機関、防衛インフラが攻撃されれば、戦わずして国家は機能不全に陥ります。

実際に北朝鮮や中国、ロシアなどがサイバー攻撃を積極的に行っており、日本の企業や自治体も被害を受けています。サイバー攻撃は匿名性が高く、戦争状態に至らなくても日常的に発生する点が特徴です。

高市氏は「サイバー防衛は国家の生命線」と述べ、サイバー専門部隊の強化と民間企業との連携を訴えています。国家単独では守り切れない領域だからこそ、官民一体の対策が必要なのです。

電磁波戦と通信妨害

次世代の戦闘では電磁波(電子戦)の重要性が飛躍的に高まっています。電波妨害(ジャミング)や電子偵察、敵の通信システムへの干渉は、戦場の主導権を握るための決定的な要素となります。

中国やロシアはすでに電子戦能力を高度化させており、航空機や艦艇の通信を妨害する能力を持っています。これに対抗するため、日本も電子戦部隊の強化を進めています。

高市氏は「電磁波の制御は戦いの勝敗を決める」と述べ、研究開発への大胆な投資を提案しています。

AIと新技術の活用

宇宙・サイバー・電磁波戦を支えるのが人工知能(AI)や量子技術といった先端分野です。AIによる脅威検知や、量子暗号を用いた通信は、今後の安全保障において不可欠な要素となります。

高市氏は防衛技術の研究開発を国家戦略として位置づけ、民間技術を積極的に活用する「デュアルユース(軍民両用)」の推進を提案しています。

国際協力の重要性

宇宙やサイバー空間の防衛は一国だけでは限界があります。高市氏は日米同盟を基盤としつつ、多国間協力を進める必要性を強調しています。特に宇宙監視やサイバー防衛では、同盟国との情報共有が欠かせません。

日本はすでに米国や欧州諸国と連携を強めていますが、今後はインドやオーストラリアといったインド太平洋地域のパートナーとの協力も拡大すべきだとされています。

国民生活への影響

宇宙・サイバー・電磁波戦は軍事だけでなく、国民生活にも影響を与えます。例えば、サイバー攻撃で停電が起これば生活は一瞬で混乱します。通信の遮断は災害時の避難にも直結します。つまり、新領域の安全保障は私たちの生活を守るためにも欠かせないのです。

まとめ:新時代の安全保障を見据えて

宇宙、サイバー、電磁波──これらは未来の戦争を決定づける新領域です。高市早苗氏は「日本は現実を直視し、時代に即した防衛力を備えるべきだ」と訴えています。

従来の枠組みを超えた総合的な新領域防衛こそが、日本の安全を確保し、国民の生活を守るためのカギとなるでしょう。

次のパートでは、さらに経済安全保障と国防の融合について詳しく解説していきます。

経済安全保障と国防の融合

安全保障というと軍事力に目が向きがちですが、現代の国際社会では経済と安全保障が表裏一体になっています。エネルギー、半導体、食料、インフラ──これらの分野が攻撃や供給制限を受ければ、日本は戦わずして国家機能を失う可能性があります。

高市早苗氏は経済安全保障担当大臣を務めた経験から、「経済の安定なくして国防は成立しない」と強調しており、軍事と経済を一体で捉える政策を推進しています。

半導体と先端技術の確保

半導体はあらゆる産業や防衛技術の基盤です。自動車、家電、通信機器、そして兵器システムに至るまで、半導体がなければ成り立ちません。

しかし世界の半導体生産の多くは台湾に集中しており、台湾有事が発生すれば日本経済も直撃を受けます。そのため高市氏は、国内半導体産業の復活と多角的な供給網の確保を訴えています。

実際に日本政府は台湾のTSMCと連携し、熊本に半導体工場を建設しています。高市氏はこの動きをさらに加速し、「日本が技術立国として再び世界をリードするべき」と主張しています。

エネルギー安全保障

日本はエネルギー資源の多くを中東やロシアから輸入しています。国際情勢が不安定化すると、原油や天然ガスの価格が急騰し、家計や企業経営に深刻な影響を与えます。

高市氏はエネルギーの供給源の多角化、再生可能エネルギーの導入、原子力の安全な活用を柱とした政策を提案しています。エネルギーの安定供給は軍事だけでなく、国民生活と経済を支える安全保障の要と位置づけています。

サプライチェーンの強靭化

日本企業はグローバルなサプライチェーンに依存しています。しかしパンデミックや地政学的リスクが顕在化すると、部品や原材料が不足し、産業全体が麻痺します。

高市氏は「戦略物資の供給網は国家の生命線」と語り、重要物資の国内生産や友好国との供給協力を進めるべきだとしています。

経済的威圧への対抗

近年、中国やロシアは経済的手段を外交カードとして使う傾向を強めています。輸入規制や輸出停止、投資制限などによって相手国に圧力をかける「経済的威圧」は、日本にとっても大きなリスクです。

高市氏は、こうした圧力に対抗するため、同盟国との経済連携や国際ルールづくりに積極的に関与すべきだと訴えています。

デジタルとサイバー分野の強化

経済安全保障のもう一つの柱がデジタル基盤です。5Gや次世代通信網、クラウド、データセンターなどは現代社会のインフラであり、ここが脆弱であれば国防そのものも危うくなります。

高市氏は「日本独自の技術力を育て、外部依存を減らすことが急務」とし、国産デジタルインフラの育成とサイバーセキュリティ強化を両立させる政策を推進しています。

経済と防衛を一体化する発想

従来、日本の政策では「経済」と「防衛」は別々に議論されることが多くありました。しかし現代の脅威は両者が一体となって存在しています。エネルギー供給の混乱、食料不足、サイバー攻撃による産業麻痺──これらはすべて安全保障の問題でもあります。

高市氏は「経済と防衛を一つの安全保障政策として統合する必要がある」と繰り返し述べています。

まとめ:経済安全保障は新しい国防

半導体、エネルギー、食料、サプライチェーン、デジタル──これらはすべて新時代の安全保障の柱です。高市早苗氏は経済と防衛を融合させ、日本が外部依存に振り回されずに生き残れる体制を築くことを訴えています。

次のパートでは、こうした経済と国防の議論を踏まえ、さらに国民生活と安全保障の具体的なつながりについて解説していきます。

国民生活と安全保障(食料・災害・エネルギー)

安全保障というと「軍事」や「外交」の問題に思われがちですが、実際には私たちの生活に直結するテーマです。エネルギーの安定供給、食料の確保、自然災害への備え──これらは日常生活を支える基盤であり、同時に国家の安全保障そのものでもあります。

高市早苗氏は「安全保障は国民の暮らしと切り離せない」と繰り返し強調し、生活者目線からの安全保障政策を訴えています。

エネルギー安全保障と家計への影響

電力やガス、燃料の供給は日常生活に欠かせません。しかし日本はエネルギー資源の多くを輸入に依存しており、国際情勢が不安定化すると価格や供給に直撃します。

例えば、ロシアのウクライナ侵攻後、原油や天然ガスの価格が急騰し、ガソリン代や電気代が大幅に上昇しました。これは「安全保障が家庭の家計を直撃した」典型例です。

高市氏は供給先の多角化や再生可能エネルギーの導入、原子力の安全利用を進めることで、国民生活の安定を図る政策を提案しています。

食料安全保障と自給率の課題

日本の食料自給率は先進国の中でも低い水準にあります。小麦や大豆、トウモロコシなどを輸入に依存しているため、国際紛争や物流の混乱が発生すれば、すぐに食品価格や供給に影響が及びます。

近年のパンや麺類、油の価格高騰はその一例であり、国際市場の変動が日常の食卓に直結していることを示しています。

高市氏は国内農業の強化と食料備蓄の拡充を政策に掲げ、食料を戦略資源として扱う姿勢を鮮明にしています。

自然災害と安全保障の一体化

日本は地震や台風、豪雨など自然災害が多い国です。災害時には電力や物流が途絶し、社会機能が麻痺する危険があります。これも広義の安全保障課題です。

自衛隊は災害派遣で大きな役割を担っていますが、今後は国防と防災を一体化した政策が不可欠です。高市氏は、自治体や住民と連携した避難訓練やシステム整備を進め、国民が「自らを守る力」を高める必要性を訴えています。

サイバー攻撃と生活インフラ

国民生活に直結するもう一つのリスクがサイバー攻撃です。電力網や金融システム、病院や交通機関が攻撃されれば、日常生活は一瞬で混乱に陥ります。

実際に海外では病院や鉄道がサイバー攻撃で機能停止に追い込まれた事例があります。日本も例外ではなく、今後は生活インフラ防御を安全保障の柱として強化する必要があります。

教育と安全保障リテラシー

国民が安全保障を理解し、有事に備えるためには教育も重要です。高市氏は「国民一人ひとりが安全保障リテラシーを持つべき」と述べ、学校教育や地域社会での防災・安全保障教育を推進する必要性を提案しています。

まとめ:暮らしと直結する安全保障

エネルギーの安定供給、食料の確保、災害への備え、サイバー防御──これらはすべて安全保障と生活の接点です。安全保障は遠い国際政治の話ではなく、日常生活を守るための現実的な課題です。

高市早苗氏は「国民の暮らしを守ることが安全保障の目的」と強調し、生活と国防を一体化した政策を提案しています。

次のパートでは、日本にとって最大のリスクのひとつである台湾有事への現実的シナリオについて詳しく解説します。

台湾有事への現実的シナリオ

近年の安全保障議論において、最も現実味を帯びたリスクのひとつが台湾有事です。中国が台湾への軍事的圧力を強める中、日本は「台湾有事は日本有事」という認識を持たざるを得ません。高市早苗氏も繰り返し警鐘を鳴らし、この問題を安全保障政策の中心に据えています。

台湾有事が日本に直結する理由

台湾有事が発生した場合、日本が影響を受けるのは避けられません。その理由は主に以下の通りです:

- 地理的要因:台湾と日本の南西諸島は近接しており、戦闘が発生すれば日本の領空や領海に波及する可能性が高い。

- 在日米軍基地:アメリカが台湾防衛に関与する場合、在日米軍基地は必然的に作戦拠点となり、日本が巻き込まれる可能性がある。

- シーレーンの安全:台湾周辺は日本のエネルギー輸送路であり、有事になれば経済的にも甚大な影響を受ける。

中国の軍事的動向

中国は「台湾統一」を国家目標と位置づけ、軍事演習や航空機の台湾周辺飛行を繰り返しています。これにより台湾海峡の緊張は常態化し、偶発的な衝突が全面的な軍事衝突に発展するリスクが高まっています。

高市氏は「台湾有事は想定外ではなく、想定すべき現実的リスク」と指摘し、日本も平時から備えるべきだと訴えています。

日本の備えに必要な要素

台湾有事に備えて日本が取るべき対応は多岐にわたります。高市氏は特に以下の点を強調しています:

- 南西諸島の防衛体制強化:ミサイル防衛システムや自衛隊配備の充実。

- 日米同盟の強化:米軍との連携を前提に、自衛隊の役割を拡大する。

- 住民避難体制:沖縄や九州南部の住民に対する避難計画の整備。

- サイバー・情報戦への備え:有事にはフェイクニュースや情報操作も行われるため、情報リテラシーの強化が不可欠。

経済への影響

台湾は世界有数の半導体生産拠点であり、日本の自動車産業や電子産業は台湾製半導体に依存しています。台湾有事が起これば、サプライチェーンは壊滅的打撃を受け、日本経済は深刻な混乱に陥るでしょう。

高市氏はこのリスクを踏まえ、国内半導体産業の復活や供給網の多角化を推進し、経済面でも台湾有事への備えを進めています。

国際社会との連携

台湾有事は日本だけでなく、国際社会全体に影響を及ぼします。高市氏は日米同盟を軸としながら、オーストラリア、インド、欧州諸国とも協力し、多国間の抑止力を高めるべきだと主張しています。

また、台湾との交流強化も重要視しており、経済・技術協力を通じて台湾の安定を支える政策を提案しています。

住民保護とシビルディフェンス

台湾有事の影響は直接的に日本の国民にも及ぶ可能性があります。そのため、住民保護や避難体制の整備は不可欠です。高市氏は「安全保障は国民一人ひとりの命を守ることから始まる」と語り、シビルディフェンスの充実を強調しています。

まとめ:台湾有事は日本有事

台湾有事は単なる他国の問題ではなく、日本に直結する現実的リスクです。高市早苗氏はこの危機を直視し、軍事・経済・国民保護を一体化させた政策を提案しています。

次のパートでは、この台湾有事とも関連する日米同盟と多国間協力の展望について詳しく見ていきます。

日米同盟と多国間協力の展望

日本の安全保障を語る上で欠かせないのが日米同盟です。戦後から現在に至るまで、日本の平和と安定は米国との同盟関係によって支えられてきました。しかし、国際情勢が大きく変化する中で、日米同盟は新しい役割と形を模索する段階に入っています。高市早苗氏はこの現実を直視し、日米関係を基軸にしながらも多国間の協力枠組みを強化すべきだと主張しています。

日米同盟の意義と課題

日米同盟は日本の安全保障の基盤であり、抑止力の要です。特に在日米軍の存在は、日本の防衛にとって不可欠な役割を果たしています。一方で、米国内には「アジアよりも内政を優先すべきだ」という声も強まりつつあり、将来的に米国がどこまで関与を続けるのかという不安も存在します。

高市氏は「日米同盟は日本の安全保障の柱である」としつつも、同時に「日本自身が自立的な防衛力を強化し、米国と対等なパートナーシップを築く必要がある」と語っています。

インド太平洋戦略とクアッド

日米同盟を補完する形で注目されているのが、インド太平洋戦略とクアッド(日本・米国・オーストラリア・インドの4カ国協力)です。中国の影響力拡大に対抗するために、同盟国や友好国との連携を強化することは不可欠です。

高市氏はクアッドを「自由で開かれたインド太平洋を守るための要」と位置づけ、日本が積極的に関与すべきだと主張しています。経済、インフラ、技術協力を通じて、軍事以外の側面からも地域の安定を支えることが重要だとしています。

欧州との連携

ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに、欧州諸国もインド太平洋地域への関心を高めています。イギリスやフランスは海軍を派遣し、日本との共同訓練も実施しています。

高市氏は「安全保障はグローバルな課題であり、日本は欧州諸国とも連携を深めるべき」と述べ、NATOとの協力強化も視野に入れています。

ASEAN諸国とのパートナーシップ

また、東南アジア諸国(ASEAN)も日本の安全保障において重要な存在です。南シナ海での中国の活動に直面するASEAN諸国と連携することで、地域全体の抑止力を高めることができます。

高市氏は経済協力やインフラ支援を通じたASEANとの信頼関係構築を重視し、「日本は地域の安定を共に支えるパートナーであるべき」と主張しています。

多国間協力の広がり

日米同盟を基軸としながらも、多国間協力を広げることで日本の安全保障はより強固になります。高市氏は「日本は受け身ではなく、能動的に地域と世界の安全保障に貢献すべき」と訴えています。

そのためには外交力と防衛力を一体化させ、経済支援や技術協力を組み合わせる総合的なアプローチが不可欠です。

まとめ:強靭な同盟と広がる協力

日米同盟はこれからも日本の安全保障の柱であり続けます。しかし同時に、多国間の協力を拡大しなければ、複雑化する国際情勢に対応することはできません。高市早苗氏は「強靭な日米同盟と、広がる多国間協力の両立」を目指し、日本が積極的に国際秩序の安定に貢献する姿勢を示しています。

次のパートでは、最終的に高市氏が有権者へ伝えるメッセージと未来への展望についてまとめます。

有権者への呼びかけと未来へのメッセージ

これまで見てきたように、高市早苗氏は「安全保障こそ国の基盤であり、国民の命と暮らしを守るための最優先課題である」と訴えてきました。経済、安全、外交、そして国民生活のあらゆる側面が安全保障と結びついている以上、このテーマを避けて通ることはできません。

「国を守る」という最優先の責任

高市氏の政治理念の根底には「国を守り、国民を守る」という強い信念があります。経済成長や社会保障も重要ですが、それらは安全があって初めて成り立ちます。平和を前提とする時代は終わり、現実の脅威が目の前に迫っている今だからこそ、国防の強化は不可欠です。

未来世代に責任を果たす政治

高市氏は「安全保障は未来世代への責任」だと繰り返しています。現在の選択が10年後、20年後の日本の姿を決定づけます。もし備えを怠れば、次の世代は不安定で危険な社会を生きることになります。逆に今現実的な政策を実行すれば、未来の子どもたちに安心と希望を残すことができます。

国民一人ひとりの役割

安全保障は政治家や専門家だけの問題ではありません。有権者一人ひとりが安全保障を理解し、選挙を通じて意思を示すことが求められます。高市氏は「安全保障は国民の生活そのもの」と強調し、国民が主体的に関わることの重要性を説いています。

社会全体の強靭性を高める

安全保障は軍事だけでなく、国民の協力と理解があって初めて成り立ちます。災害への備え、避難訓練、情報リテラシーの向上、地域社会の連携──こうした取り組みが社会の強靭性を高めます。高市氏は「国民全員が安全保障の担い手である」という認識を広めるべきだと語っています。

国際社会への貢献

日本の安全保障は国際社会とも深く結びついています。高市氏は「日本は受け身ではなく、積極的に国際秩序の安定に貢献すべき」と訴えています。日米同盟を基軸にしながら、多国間協力や経済連携を通じて、自由で開かれた世界を守る責任を果たすことが日本の使命です。

まとめ:未来に向けた決意

高市早苗氏のメッセージは明快です。「安全保障を軽視することは、国民の命を危険にさらすことに他ならない」。だからこそ、防衛力強化、経済安全保障、国民保護を一体化させ、日本を強靭で安心できる国にすることが必要なのです。

有権者一人ひとりがこの現実を直視し、どのような未来を選ぶのか。それがこれからの日本を決定づけます。

高市氏が示す行動指針

- 防衛費増額と実効的な抑止力の整備

- 経済安全保障の徹底とサプライチェーン強靭化

- 国民生活に直結するエネルギー・食料・災害対策の強化

- 日米同盟を基盤とした多国間協力の推進

- 国民全員が安全保障に主体的に参加する社会の構築

安全で安心できる日本を次世代に引き継ぐために──。高市早苗氏の安全保障に対する姿勢は、国民一人ひとりへの呼びかけと未来への約束に他なりません。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません