解散総選挙と は 分かり やすく いつ行われるの?歴史から見る理由と最新の可能性を徹底解説

解散総選挙とは?基本をわかりやすく解説

日本のニュースや新聞を見ていると、政治の大きな動きがあるときに「解散総選挙」という言葉をよく耳にします。けれども「解散」と「総選挙」が一体どのような意味を持つのか、仕組みをきちんと理解している人は意外と少ないかもしれません。

まず「解散」とは、衆議院議員の任期がまだ残っているにもかかわらず、すべての議員の資格を一斉に失わせることを指します。衆議院が解散されると、その瞬間に全ての衆議院議員は職を失い、国会議員としての活動はできなくなります。つまり、解散は「議会を一度リセットする」ような意味を持つのです。

そして「総選挙」とは、解散によって議員がいなくなった衆議院を新たに構成するために、国民が投票して議員を選び直すことを指します。解散とセットで行われるため、「解散総選挙」という一連の流れで呼ばれています。ここで国民が選んだ議員によって再び衆議院が組織され、その多数派をもとに内閣を支える体制が決まります。

任期満了による通常の総選挙と異なり、解散総選挙は「突然行われる」という特徴があります。ニュースで「首相が解散を決断」と伝えられると、すぐに解散が実施され、数週間以内に選挙が行われるのが一般的です。このスピード感が、国民にとって大きな政治的イベントとなる理由の一つです。

ではなぜ、このように解散と総選挙を一体で行う必要があるのでしょうか。大きな理由は「国民の信を問う」という考え方にあります。衆議院は国民の代表であり、国の政治を進めるには民意の反映が欠かせません。政府の方針や内閣の判断に対して国民の支持が十分かどうかを直接選挙で確かめるために、解散総選挙が行われるのです。

ここで重要なのは、解散総選挙は単に「議員を選び直す」だけではなく、内閣の正当性を確認する手段としても機能しているということです。つまり、選挙の結果次第で首相が続投できるかどうか、政権交代が起きるかどうかが決まる大きな節目になります。

まとめると、解散総選挙とは以下のように整理できます。

- 衆議院を「途中でリセット」する仕組み

- 国民が改めて議員を選び直す選挙を行う

- 内閣の信任や政権の正当性を問う役割を持つ

- 突然行われるため政治の大きな転換点になる

このように、解散総選挙は日本の政治において非常に大きな意味を持ちます。日常生活では少し遠い出来事に感じられるかもしれませんが、国の方向性や私たちの暮らしに直結する重要な仕組みなのです。

衆議院解散の仕組みとルール

「解散総選挙」という言葉はニュースでよく耳にしますが、その具体的な仕組みやルールについては意外と知られていません。ここでは、日本国憲法の規定や解散権を持つ主体、そして実際に解散が可能となるタイミングについて整理していきます。

憲法に基づく衆議院解散の根拠

まず、衆議院の解散に関する基本的なルールは、日本国憲法に記されています。特に重要なのが憲法第7条と憲法第69条です。

- 憲法第7条:天皇の国事行為として「衆議院を解散すること」が定められている。

- 憲法第69条:衆議院が内閣不信任決議を可決した場合、内閣は10日以内に衆議院を解散するか、内閣総辞職を選ばなければならない。

この2つの条文に基づき、解散は「内閣の政治的判断」によって行われます。形式的には天皇が解散を行うものの、実質的には首相と内閣が決定権を持つのです。

解散権は誰が持つのか?

解散権をめぐっては、憲法学の分野で長年議論が続いてきました。天皇が国事行為として行うことは憲法に明記されていますが、天皇はあくまで「内閣の助言と承認」に基づいて行動します。したがって、実際には内閣総理大臣が解散権を握っていると解釈されています。

歴代の首相もこの解釈を前提に、政治的な判断のもとで解散を実行してきました。つまり「いつ解散するか」は最終的に首相の一存にかかっていると言えます。

解散できるタイミング

では、衆議院はいつでも解散できるのでしょうか? 実は解散にはいくつかの典型的なタイミングがあります。

- 内閣不信任案可決時(憲法69条)

衆議院で内閣不信任決議が可決されると、内閣は10日以内に「解散」か「総辞職」を選ぶ必要があります。これは法的に義務づけられたケースです。 - 内閣が自主的に解散を決断する場合(憲法7条)

政治的判断で「国民の信を問う」と首相が判断すれば、いつでも衆議院を解散することが可能です。多くの解散はこの7条に基づいて行われています。 - 任期満了による総選挙

解散が行われなければ、衆議院議員の任期(4年)が満了した時点で総選挙が行われます。この場合は「解散」ではなく「満了選挙」です。

このように、解散は政治的な武器として使われる側面が強く、首相にとって政権運営を有利に進めるための重要なカードとなっています。

解散の制約と慣例

解散は首相の判断で行えるとはいえ、無制限ではありません。例えば、選挙準備のために最低限の期間を確保する必要がありますし、内閣支持率が極端に低い状況での解散は政権にとってリスクが高くなります。

また、日本の政治では「国会が開かれている会期中に解散が行われる」という慣例も存在します。形式的には首相が「解散を宣言」し、議長がそれを告げることで議員は失職します。その瞬間、衆議院議員は誰一人として存在しない状態になります。

まとめ

衆議院解散の仕組みとルールを整理すると以下のようになります。

- 憲法第7条と第69条に基づき行われる

- 実質的には内閣総理大臣が解散権を持つ

- 不信任決議や首相の判断で解散が可能

- 解散と同時にすべての衆議院議員が失職する

つまり、解散とは単なる手続きではなく、首相が政権を賭けて行う大きな政治判断なのです。次の章では、解散が宣言されてから総選挙が行われるまでの具体的な流れについて見ていきましょう。

解散から総選挙までの流れ

衆議院が解散されると、全ての議員がその瞬間に職を失い、議会は「空っぽ」の状態になります。そこから新たに国会を構成するため、総選挙が行われます。解散から総選挙までは短期間のうちに一気に進んでいき、まさに「政治の大イベント」と呼べる流れです。ここでは、その一連のステップをわかりやすく解説します。

1. 解散の宣言

解散は、国会の本会議場で行われます。内閣総理大臣が「衆議院を解散する」と宣言し、議長がこれを告げることで、すべての議員はその瞬間に失職します。この出来事は「解散の詔書(しょうしょ)」として形式的には天皇の国事行為に基づいて行われますが、実質的には首相の判断です。

解散が宣言されると、議場はざわつき、議員が一斉に「万歳!」を叫ぶのが慣例となっています。この「万歳三唱」は一種の儀式であり、解散の瞬間を象徴する光景として毎回報道されます。

2. 議員の失職

解散と同時に、すべての衆議院議員は自動的に失職します。つまり、解散直後の日本には衆議院議員が一人も存在しない状態になります。この間、国会の審議は行われず、実質的に政治の中心は内閣に委ねられます。

ただし、参議院は解散しないため、国会全体が止まるわけではありません。緊急の場合には参議院だけで法律を可決する仕組み(緊急集会)も憲法に定められています。

3. 公示と選挙準備

解散が行われると、総務大臣が「選挙の日程」を告示します。これを「公示(こうじ)」と呼び、選挙戦の正式なスタートを意味します。公示の日に各候補者は立候補を届け出て、選挙活動を始めることができます。

通常、解散から公示までは数日しかなく、政党や候補者は短期間で準備を整えなければなりません。そのため、与野党ともに「いつ解散が来てもいいように」常に候補者や選挙態勢を準備しているのです。

4. 選挙運動期間

公示から投開票日までは、原則12日間と定められています。この期間中、候補者は街頭演説、ポスター掲示、選挙カーでの活動などを行い、有権者に自らの政策を訴えます。

選挙運動には細かいルールがあり、SNSの活用やビラ配布の方法なども公職選挙法によって規制されています。特に衆議院選挙は全国規模で行われるため、選挙戦の熱気は非常に高まります。

5. 投開票

投票日は通常、解散からおよそ40日以内に設定されます。多くの場合、解散からおよそ3週間程度で投開票が行われるのが一般的です。投票は日曜日に設定されることが多く、全国の投票所で朝から夜まで有権者が一斉に投票します。

投票が終わると、即日開票され、その日の夜には大勢が判明します。テレビ各局は出口調査をもとに「当確」を打ち出し、選挙特番が深夜まで続きます。この瞬間に、政権の行方や新たな政治勢力の誕生が決まるのです。

6. 新内閣の組閣

総選挙で新しい衆議院が構成されると、まずは議長・副議長が選出され、その後、首相指名選挙が行われます。衆議院で多数派を獲得した政党の党首が新たな首相に選ばれ、内閣を組閣する流れとなります。

この首相指名選挙の結果によって、与党が政権を維持するのか、あるいは政権交代が起こるのかが決まります。解散総選挙は単なる議員選び直しではなく、国のリーダーを決める重大な局面なのです。

まとめ:解散から総選挙までのスケジュール感

| ステップ | 内容 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| 解散 | 首相が解散を宣言、議員は即日失職 | 0日目 |

| 公示 | 候補者が正式に立候補、選挙戦スタート | 解散から数日後 |

| 選挙運動 | 街頭演説や選挙活動 | 12日間 |

| 投開票 | 全国で投票、即日開票 | 解散から約3週間後 |

| 新内閣 | 首相指名選挙、組閣 | 選挙後数日以内 |

このように、解散総選挙は解散の瞬間から新しい内閣誕生まで一気に進んでいきます。国民にとっては突然訪れる出来事ですが、政治にとっては大きな転換点であり、短期間で国の方向性が決まる極めて重要なプロセスなのです。

なぜ「解散総選挙」は行われるのか?理由と目的

衆議院解散は首相にとって大きな政治判断であり、単なる「イベント」ではありません。では、なぜ首相はリスクを背負ってまで解散総選挙を行うのでしょうか。その理由や目的を整理すると、日本政治の仕組みがより理解しやすくなります。

1. 国民の信を問うため

解散の最大の目的は、内閣が「国民からの信任を得ているかどうか」を確認することにあります。首相や内閣が重大な政策を打ち出した際、その正当性を示すために国民に直接判断を委ねるのです。

例えば、郵政民営化をめぐる2005年の「郵政解散」では、小泉純一郎首相が自らの政策に反対する議員を排除し、国民に信を問いました。結果的に自民党が大勝し、小泉首相は国民の後押しを得て政策を強力に推進できるようになりました。

2. 政権基盤を強化するため

解散は政権の基盤を固めるための政治戦略としても使われます。与党の支持率が高いときに解散を仕掛ければ、大勝して議席数を大幅に増やすことが可能です。その結果、首相はより安定した政権運営を行えるようになります。

逆に、支持率が下がり続けているときに解散を先送りすれば、次の選挙で大敗するリスクが高まります。そのため「勝てるときに戦う」という発想から、政権に有利なタイミングで解散が選ばれるのです。

3. 内閣不信任への対応

衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合、内閣は「総辞職」か「解散」のどちらかを選ばなければなりません。これが憲法第69条に基づく解散です。

この場合、総辞職をすれば首相は退陣を余儀なくされますが、解散を選べば国民に直接信を問うことができます。つまり、解散は「不信任を逆手に取る」ための手段とも言えるのです。

4. 与党内の結束を高めるため

解散総選挙は、与党内の求心力を高める効果も持ちます。首相が選挙で勝利すれば「国民の支持を得た首相」という正当性が強まり、党内での発言力が一段と増します。

特に党内で意見の対立がある場合、解散総選挙は「首相のリーダーシップ」を示す場となり、党内をまとめ上げるきっかけになります。

5. 政治的な駆け引き

解散は政治的な駆け引きの道具としても使われます。野党が攻勢を強めているタイミングや、世論が特定の問題に注目しているとき、首相は解散を仕掛けることで形勢を逆転させることがあります。

例えば、景気対策や外交の成果をアピールできる時期に解散を行えば、有権者の支持を得やすくなります。解散は「政治の勝負どころ」を見極める首相の戦略眼が問われる場面でもあるのです。

6. 任期満了前の戦略的判断

衆議院議員の任期は4年ですが、実際に満了まで議員が務めるケースはほとんどありません。多くの場合、任期の途中で解散が行われています。これは、首相が「不利になる前に選挙を済ませたい」と考えるからです。

特に経済情勢や外交関係は短期間で大きく変化するため、政権が有利な状況が続くとは限りません。そのため、解散は「先を見据えたリスク回避」の手段としても使われるのです。

まとめ:解散総選挙の目的

以上の理由をまとめると、解散総選挙の目的は以下のように整理できます。

- 国民の信任を得るため

- 政権基盤を強化するため

- 内閣不信任への対抗手段として

- 党内の結束を固めるため

- 政治的な駆け引きや戦略の一環として

- 任期満了前に有利な状況で選挙を行うため

つまり解散総選挙は、単なる制度上のイベントではなく、首相や政権の戦略と直結する大きな政治判断です。次のパートでは、実際に行われた有名な解散事例を取り上げ、具体的にどのような影響をもたらしたのかを見ていきましょう。

これまでの解散総選挙の歴史と有名な事例

解散総選挙は、日本政治の歴史の中で幾度となく行われてきました。その背景や結果を振り返ると、解散が単なる制度ではなく、政局や国民の意思を大きく左右する重大な出来事であることがわかります。ここでは、特に有名な解散の事例をいくつか取り上げ、その意味や影響を解説します。

「バカヤロー解散」(1953年)

もっとも有名な解散の一つが、1953年の「バカヤロー解散」です。吉田茂首相が国会で野党議員に対して「バカヤロー」と発言したことがきっかけで、国会の空気が一気に険悪化しました。その後、内閣不信任案が提出され、吉田首相はこれをきっかけに衆議院を解散しました。

この解散は、首相の一言が政治を大きく動かした象徴的な事例であり、今でも政治史の教科書に必ず登場する出来事です。

「ロッキード解散」(1976年)

1970年代の日本政治を揺るがしたのがロッキード事件です。アメリカの航空機メーカーによる汚職事件に日本の政界も巻き込まれ、多くの政治家が疑惑の渦中に立たされました。当時の三木武夫首相は政治改革を訴える中で衆議院を解散し、総選挙に踏み切りました。

結果的に自民党は議席を減らしましたが、三木首相は「政治浄化」の姿勢を国民に示したと評価されています。この事例は、解散が必ずしも勝利を目的にするものではなく、首相の政治姿勢を問う手段であることを示しています。

「リクルート解散」(1990年)

1980年代末から90年代初頭にかけて政界を揺るがしたリクルート事件。この贈収賄事件を背景に、竹下登首相は退陣に追い込まれ、その後を引き継いだ宇野宗佑首相も短命で退陣。結局、1990年に総選挙が行われました。この一連の流れを「リクルート解散」と呼ぶことがあります。

この時期の解散は、スキャンダルが政治を動かす典型例であり、有権者の政治不信を強める結果となりました。

「郵政解散」(2005年)

小泉純一郎首相が行った「郵政解散」は、近年もっとも印象的な解散の一つです。郵政民営化法案に反対した自民党議員に対し、小泉首相は「それなら国民に信を問う」と衆議院を解散しました。

選挙では自民党が大勝し、小泉首相は圧倒的な支持を背景に郵政民営化を実現しました。この事例は、解散が首相のリーダーシップを国民に示す手段となりうることを示した象徴的な出来事です。

「アベノミクス解散」(2014年)

安倍晋三首相は、経済政策「アベノミクス」の是非を国民に問うとして2014年に解散総選挙を行いました。消費税増税の先送りという大きな政策判断を国民に信を問う形で解散を仕掛けたのです。

選挙では自民党が勝利し、安倍政権はその後も長期政権を維持しました。これは、政策の正当性を強化するために解散が使われた典型例です。

解散総選挙がもたらした影響

これらの事例を見てもわかるように、解散総選挙は単なる制度上の仕組みではなく、政治の大転換点となる出来事です。選挙の結果によっては政権交代が起こり、国の政策が大きく変わることもあります。

- 首相のリーダーシップを国民に問う機会となる

- スキャンダルや不祥事を背景に信頼回復を試みる場合もある

- 政策の是非を直接国民に判断させる役割を果たす

- 選挙結果次第で与野党の力関係が大きく変わる

まとめ

解散総選挙の歴史を振り返ると、そこには首相や政党の戦略だけでなく、時代背景や社会情勢が色濃く反映されています。つまり、解散はその時代の「国民と政治の関係性」を映し出す鏡とも言えるのです。次のパートでは、現在の衆議院の任期と政治情勢を踏まえ、「次の解散総選挙はいつ行われるのか?」について見ていきます。

次の解散総選挙はいつ?最新情報と予測

解散総選挙について最も多くの人が気になるのは「次はいつ行われるのか?」という点でしょう。衆議院議員の任期は憲法で4年と定められていますが、実際には任期満了まで務めるケースはほとんどなく、歴代の内閣は様々なタイミングで解散を行ってきました。ここでは、次の解散総選挙がいつ行われるのか、制度面と政治状況の両面から解説します。

衆議院議員の任期と解散の関係

衆議院議員の任期は4年ですが、解散が行われればその時点で任期は打ち切られます。過去の統計を見ると、実際に任期満了まで衆議院議員が務めたケースは戦後数回しかなく、ほとんどの総選挙は解散によって行われてきました。

つまり「衆議院選挙はいつ行われるのか?」という問いは、実質的に「首相がいつ解散を決断するのか?」という問いとほぼ同義になります。

解散のタイミングを左右する要素

解散の時期を決める際には、以下のような要素が大きな影響を与えます。

- 内閣支持率:支持率が高いうちに解散すれば勝利しやすい。

- 政党の準備状況:与党が候補者を擁立し終え、選挙準備が整っているか。

- 経済情勢:景気が好調な時期は政権に有利、不況時は不利。

- 外交・安全保障:国際的な成果をアピールできるタイミングは解散に有利。

- 野党の状況:野党が分裂している時は与党が勝ちやすい。

これらの要素を総合的に判断し、首相は「解散のベストタイミング」を見極めます。

過去の傾向から見る解散の時期

歴代の解散総選挙を振り返ると、いくつかの傾向が見えてきます。

- 任期満了の直前は避けられる:首相は「追い込まれた解散」と見られることを嫌うため、満了の数か月前に解散することが多い。

- 大型イベント前後:消費税増税、国際会議、重要法案の成立後など、政治的な区切りで解散が行われやすい。

- 支持率が高いうちに:政権が追い風のときに解散し、大勝を狙うケースが多い。

専門家やメディアの予測

政治学者やメディアは常に「次の解散はいつか」を予測しています。多くの専門家は、首相の支持率が上昇した時期や、野党の態勢が整っていない時期が「解散の有力候補」としています。

例えば、経済政策の成果が出ているときや外交で成果を収めた直後は、与党にとって解散の好機とされます。一方で、内閣支持率が下がり続けているときに解散を仕掛けるのは大きなリスクであり、通常は避けられます。

現状から考える次の解散の可能性

現在の政治情勢を踏まえると、次の解散のタイミングは以下のいずれかのシナリオが考えられます。

- 重要法案の成立直後:「国民の信を得て政策を進めたい」と首相が判断する場合。

- 支持率が一時的に上がったとき:経済や外交の成果を背景に「今しかない」と仕掛けるケース。

- 任期満了が近づいたとき:政治的に追い込まれ、やむを得ず解散に踏み切る場合。

次の解散総選挙を見極めるポイント

有権者が次の解散を予測するためには、日々のニュースで以下の点に注目するとよいでしょう。

- 内閣支持率の推移(特に50%を超えるかどうか)

- 政権が大きな政策課題を提示した直後かどうか

- 野党が候補者調整で混乱しているかどうか

- 外交イベントや国際会議の前後かどうか

- 与党幹部が「解散風」を吹かせ始めているかどうか

これらをチェックすれば、ニュースの「解散総選挙が近い」という報道の裏側が理解しやすくなります。

まとめ

解散総選挙が「いつ行われるのか」は、首相の判断と政局の動き次第で大きく変わります。ただし、任期4年をフルに使うケースはほとんどなく、多くの場合は政治的に有利なタイミングで解散が行われてきました。

つまり、次の解散総選挙の時期を見極めるためには、単に「任期満了がいつか」だけではなく、内閣支持率、政策の進展、国際情勢などを総合的にチェックする必要があるのです。次のパートでは、解散総選挙が私たちの生活にどのような影響を与えるのかを解説します。

解散総選挙が私たちに与える影響

解散総選挙は政治の世界だけの出来事ではなく、私たち国民の生活や社会全体に直接的・間接的な影響を及ぼします。「選挙が行われると何が変わるのか?」を理解することは、政治をより身近に感じるために大切です。ここでは、政策、経済、社会、そして私たち一人ひとりの生活に焦点を当てて整理します。

1. 政策の方向性が変わる

総選挙の結果、与党が大勝すれば政権は安定し、大胆な政策を進めやすくなります。逆に与党が大敗すれば、政権交代が起きる可能性もあり、国の政策が大きく方向転換することになります。

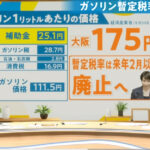

- 増税や減税:財政政策に直結し、家計に影響。

- 社会保障:年金制度や医療制度の改革に影響。

- 教育政策:子育て支援や学費負担の軽減など。

- 外交・安全保障:国際関係や防衛政策の転換。

例えば、2009年の選挙で民主党が大勝し政権交代が実現した際には、高速道路の無料化や子ども手当の導入といった新しい政策が打ち出されました。つまり、選挙は私たちの生活に直結する大きな「分岐点」となるのです。

2. 経済や株価への影響

解散総選挙は経済にも影響を与えます。選挙結果によって政権の安定度が変わり、投資家心理や市場の動きが左右されるからです。

- 与党が勝利 → 政策の継続性が期待され、株価が上がりやすい

- 政権交代の可能性 → 不透明感が高まり、一時的に市場が混乱する

- 経済政策の刷新 → 新しい政策への期待感で特定の業界が活気づく

特に金融市場は選挙の行方に敏感に反応します。投資家にとって「どの政権が経済を担うか」は極めて重要な要素だからです。つまり、選挙は株価や為替にも波及効果を及ぼす大イベントなのです。

3. 社会全体の空気が変わる

選挙が行われると、ニュースやSNSでは連日政治の話題が取り上げられます。これによって、普段は政治に関心を持たない人々も「自分はどの政党を支持すべきか」と考えるきっかけになります。

また、選挙戦ではさまざまなテーマが争点となり、社会全体で議論が活発化します。少子高齢化、格差問題、環境問題など、選挙を通じて社会課題への意識が高まることも大きな効果です。

4. 投票率と民主主義の質

解散総選挙は、私たち有権者が「民意を示す機会」です。しかし、日本の投票率は近年低下傾向にあり、特に若年層の投票率の低さが課題となっています。

投票率が低いと、一部の層の意見だけが政治に反映されるリスクがあります。逆に、多くの人が参加すれば「より多様な民意」が反映され、民主主義の質が高まります。解散総選挙は、私たち一人ひとりが民主主義を機能させるための重要な場なのです。

5. 地域社会への影響

選挙は国政レベルの話に見えますが、実は地域社会にも大きな影響があります。候補者は地元の有権者に訴えるため、地域の課題を取り上げることが多く、選挙をきっかけに道路整備や公共施設の改善などが議論される場合もあります。

また、選挙期間中は地域で選挙活動が活発化し、街の雰囲気そのものが変わることも特徴です。

まとめ:解散総選挙は「私たちの生活」に直結する

解散総選挙は単なる政治イベントではなく、私たちの生活に直接影響を与える重要な出来事です。政策の方向性、経済、社会の空気、地域の課題、そして民主主義そのものに関わってきます。

- 選挙結果によって政策が大きく変わる

- 市場や経済にも影響を及ぼす

- 社会全体で政治への関心が高まる

- 私たちの一票が民主主義の質を左右する

つまり、解散総選挙は「遠い世界の出来事」ではなく、私たちの生活の一部です。選挙に参加することは、未来の社会を形づくる第一歩なのです。次のパートでは、ここまでの内容を総まとめし、解散総選挙を理解するためのポイントを整理します。

まとめ|解散総選挙を理解して政治を身近に

本記事では「解散総選挙とは何か」「なぜ行われるのか」「次はいつあるのか」という疑問に答える形で解説してきました。ここで改めて、重要なポイントを整理し、私たちがどのように解散総選挙に向き合えばよいのかをまとめます。

解散総選挙の基本

- 解散とは衆議院議員を一斉に失職させる仕組み

- 解散後に総選挙を行い、新しい衆議院を構成する

- 憲法第7条と第69条を根拠に首相が実質的な解散権を持つ

- 解散は政治的な判断によって突然行われる

つまり解散総選挙は、制度上のプロセスであると同時に、首相が政権を賭けて行う最大の政治判断です。

なぜ解散が行われるのか

解散の目的は一つではありません。代表的な理由は以下の通りです。

- 国民の信を問うため

- 政権基盤を強化するため

- 内閣不信任決議への対応

- 党内の結束を高めるため

- 政治的な駆け引きの一環として

- 任期満了前に有利な状況で選挙を行うため

こうした要素が複合的に絡み合い、解散のタイミングは決まります。

過去の解散が示す教訓

「バカヤロー解散」「郵政解散」「アベノミクス解散」など、歴史に残る解散総選挙は、その時代の社会や政治を大きく動かしてきました。これらの事例から学べるのは、解散が単なる制度ではなく国民と政治の関係を映す鏡であるということです。

次の解散総選挙はいつ?

衆議院議員の任期は4年ですが、実際にはほとんどの選挙が途中解散によって行われてきました。次の解散総選挙の時期を見極めるには、以下の要素に注目することが大切です。

- 内閣支持率の推移

- 与党・野党の選挙準備状況

- 重要政策や法案の成立直後かどうか

- 経済や外交の成果の有無

- 任期満了が近づいているかどうか

つまり「いつ解散があるか」は首相の政治判断に大きく左右されるため、ニュースや世論調査をチェックしておくことが重要です。

私たちにできること

解散総選挙は政治家や政党だけのものではありません。国民が参加して初めて成立する民主主義の仕組みです。だからこそ、私たち一人ひとりが次の選挙に向けてできることがあります。

- 候補者や政党の政策を比較し、自分の考えに近い選択肢を探す

- ニュースやネットだけでなく、公式の政策資料にも目を通す

- 家族や友人と政治の話をすることで関心を広げる

- 必ず投票に行き、自分の意思を示す

投票率が高まれば、政治はより多くの人々の声を反映するものとなり、民主主義の質が向上します。逆に、投票率が低ければ特定の層の意見だけが政治に強く反映されることになります。

まとめのメッセージ

解散総選挙は、突然訪れる大きな政治イベントです。しかし、その一票の積み重ねが、これからの日本の方向性を決定づけます。つまり、私たちの暮らしや未来に直結しているのです。

「解散総選挙って難しい」と思う人もいるかもしれませんが、基本を理解すれば意外とシンプルです。そして、その理解が「自分の意思で未来を選ぶ力」につながります。次の選挙では、ぜひ一票を通じて自分の声を政治に届けてみてください。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 解散総選挙と は 分かり やすく いつ行われるの?歴史から見る理由と最新… […]