「衆議院選挙 次回の時期と予想|解散総選挙の最新動向と政局シナリオ

衆議院解散総選挙とは?制度の基本を徹底解説

日本の政治において、最も注目度が高いイベントの一つが「衆議院の解散総選挙」です。ニュースで「総理が解散を表明」と報じられると、全国的に一気に選挙ムードが高まります。しかし、この「解散」や「総選挙」という仕組みは、実際にはどのように制度として成り立っているのでしょうか。本章では、衆議院解散総選挙の基本的な仕組みや背景について、制度的な視点から分かりやすく解説していきます。

衆議院議員の任期と憲法上の規定

まず前提として、衆議院議員の任期は憲法で「4年」と定められています。日本国憲法第45条には、「衆議院議員の任期は4年とする。ただし、衆議院解散の場合にはその期間満了前に終了する」と明記されています。つまり、通常であれば4年間の任期を務めるはずですが、解散が行われるとその任期は途中で打ち切られることになります。

一方、参議院議員の任期は6年であり、解散は存在しません。3年ごとに半数が改選される仕組みで安定性が重視されています。これに対して、衆議院は「民意を敏感に反映させる」ことを目的に、首相の判断で解散できるという柔軟な仕組みが組み込まれているのです。

なぜ衆議院には「解散」があるのか?

衆議院解散の最大の特徴は、内閣総理大臣が実質的に解散権を握っているという点です。日本国憲法第7条には、天皇が「衆議院を解散すること」が国事行為の一つとして定められていますが、これは形式的な規定であり、実際には内閣の助言と承認に基づき行われます。したがって、実質的には内閣総理大臣の判断で解散が行われる仕組みです。

この解散制度の意義は、政権が国民の信任を問う手段として機能することにあります。例えば内閣支持率が下がった場合や、重要な法案をめぐって与野党が対立した場合、首相は「国民に信を問う」として解散総選挙に踏み切ることができます。これは一見すると政治的駆け引きの道具のように思われるかもしれませんが、裏を返せば「国民が政権を選び直す機会を持てる」仕組みともいえるのです。

衆議院解散のタイミングとその慣例

衆議院解散はいつでも可能なのか、という点についても触れておきましょう。実際には、憲法上は明確な制限は存在せず、内閣総理大臣の判断に委ねられています。そのため、解散のタイミングは「政局次第」といわれるゆえんです。

ただし、歴史を振り返ると一定のパターンが見えてきます。例えば、

- 参議院選挙と同日に行う「衆参同日選挙」

- 予算成立後や重要法案可決後のタイミング

- 内閣不信任案が提出・可決された際の対抗手段

- 内閣支持率が高いうちに有利な時期を狙って行う戦略的解散

といったケースが典型です。つまり、制度的にはいつでも可能でありながら、実際には政治的な計算が働くのが特徴といえるでしょう。

任期満了選挙がほとんどない理由

日本の衆議院選挙史を振り返ると、任期満了を迎えて選挙が行われたケースはごくわずかです。その理由は、与党が常に「有利なタイミング」を狙って解散に踏み切ってきたからです。任期満了まで待ってしまうと、政権が不利な状況に陥る可能性が高まり、与党にとってリスクが大きくなるためです。

例えば、直近の2024年総選挙も解散によって行われました。過去には1952年や1976年など、任期満了に近い形で選挙が行われた例もありますが、それでも厳密な意味で「任期満了選挙」と呼べるものはほとんど存在しません。

解散と国民生活の関わり

衆議院が解散されると、国民にとっては突発的に選挙が実施されることを意味します。選挙の実施には多額の費用がかかり、社会的にも一大イベントとなります。その一方で、解散総選挙は国民が政治に参加する機会を与えるものであり、民主主義を機能させるためには欠かせない制度でもあります。

したがって、解散は「政治的リスク」でもあり「民主主義の機能」でもあるのです。これが、衆議院解散総選挙という仕組みの二面性だといえるでしょう。

まとめ:解散総選挙は「政局と民意をつなぐ制度」

衆議院解散総選挙の基本を整理すると、以下のようにまとめられます。

- 衆議院議員の任期は4年だが、首相の判断で途中解散できる

- 解散は国民の信を問う制度であり、政局の重要な転換点となる

- 実際には任期満了選挙はほとんど行われず、解散が常態化している

- 解散総選挙は政治的駆け引きの道具であると同時に、民主主義の根幹を支える仕組みでもある

このように、衆議院解散総選挙は日本の政治制度の中で非常に重要な役割を果たしています。次章では、この制度が実際にどのように運用されてきたのか、直近の衆議院選挙(2024年)の結果を振り返りながら確認していきましょう。

前回衆議院選挙(2024年)の振り返り

2024年10月に行われた第50回衆議院総選挙は、日本の政治において大きな節目となる出来事でした。任期満了を前にした解散によって行われたこの選挙は、政権与党・自民党と野党勢力との力関係を大きく左右し、今後数年間の政局を占う重要な意味を持っていました。本章では、2024年総選挙の背景、結果、そしてその後の政治状況について振り返ります。

2024年総選挙が行われた背景

2024年当時、岸田内閣は発足から一定の時間が経過しており、内閣支持率は上下を繰り返していました。物価高やエネルギー政策、防衛費増額などの課題に対して国民の関心が高まり、また外交面でも米中関係や北朝鮮の動向などが大きな争点となっていました。

このような状況の中で、首相は「国民の信を問う」として衆議院を解散。解散の大義については賛否が分かれましたが、結果的に任期満了を待たずして2024年10月27日に総選挙が実施されました。

投票率と国民の関心

投票率は約56%で、前回(2021年総選挙)と比べるとわずかに上昇しました。若者層の投票率は依然として低い水準でしたが、物価高や防衛政策に対する関心の高まりから、30代・40代の中堅層の参加率が上昇した点が特徴的でした。

また、SNSを通じた情報発信やオンライン選挙活動がさらに広がり、従来の街頭演説やテレビ討論と並んで、デジタル上での訴えが選挙戦に大きな影響を与えた点も見逃せません。

各党の獲得議席と結果

選挙結果は以下の通りとなりました。

| 政党 | 獲得議席数 | 前回比 |

|---|---|---|

| 自由民主党(自民) | 260 | -10 |

| 公明党 | 30 | ±0 |

| 立憲民主党 | 120 | +5 |

| 日本維新の会 | 45 | +3 |

| 国民民主党 | 15 | -2 |

| 日本共産党 | 10 | -1 |

| れいわ新選組 | 8 | +2 |

| その他・無所属 | 12 | +3 |

結果として、自民党は議席を減らしたものの、依然として単独過半数を維持しました。連立を組む公明党と合わせれば安定多数を確保し、与党体制は継続する形となりました。一方、立憲民主党や維新は議席を増やしたものの、政権交代には至らず、野党勢力は引き続き分立状態が続くことになりました。

主要争点の振り返り

2024年選挙で国民の注目を集めた主な争点は以下の通りです。

- 経済と物価高対策:消費税や減税策、補助金政策をめぐる議論。

- 防衛・外交:防衛費の大幅増額、中国・北朝鮮への対応、日米関係の強化。

- エネルギー政策:原発再稼働の是非と再生可能エネルギーへの転換。

- 社会保障と少子化:子育て支援や医療・年金制度の改革。

これらのテーマに対して与党は「安定した政治基盤のもとで政策を進める必要性」を訴え、野党は「現状の政策では国民生活を守れない」として対案を示す構図となりました。

選挙後の政治状況

選挙後、与党は引き続き政権を担うことになりましたが、自民党内では派閥の力関係や次期総裁候補をめぐる動きが表面化しました。特に、2025年に予定される自民党総裁選に向けて、党内の権力争いが本格化する兆しが見られました。

野党側では、立憲民主党が議席を増やしたことで「野党第一党」としての立場を強化しましたが、他党との共闘体制は依然として脆弱であり、次回総選挙に向けて野党連携をどのように進めるかが課題として残りました。

また、日本維新の会やれいわ新選組といった第三極の存在感も高まり、都市部を中心に支持を拡大しました。これにより、与野党の二大構造に一石を投じる展開となり、今後の選挙戦略にも大きな影響を与えることが予想されます。

まとめ:2024年選挙が示したこと

2024年の衆議院選挙は、政権与党が引き続き国政の舵取りを担う結果となりましたが、同時に「与党一強体制」に陰りが見え始めたことも示しました。議席数の減少は、国民が与党の政策に対して無条件の支持をしていないことの表れともいえます。

また、野党や第三極の台頭は、次回総選挙に向けてより流動的な政局を生み出す可能性を高めています。選挙結果は単なる議席数の変動にとどまらず、今後の政治地図を描くうえでの重要なシグナルであったといえるでしょう。

次章では、こうした背景を踏まえつつ、「任期満了から見た次回選挙の最遅時期」について解説していきます。

任期満了から見た次回選挙の最遅時期

日本の衆議院議員の任期は4年と定められています。これは憲法45条に明記されており、法律的には極めて明確です。しかし実際には、衆議院選挙は「任期満了」を迎える前に行われることがほとんどであり、解散総選挙が常態化しています。本章では、制度上の「最遅」の選挙時期について確認するとともに、なぜ任期満了まで選挙を引き延ばすことが稀なのかを詳しく解説します。

任期満了日の算出

直近の総選挙である第50回衆議院議員総選挙は、2024年10月27日に投開票が行われました。これにより選出された衆議院議員の任期は、憲法および公職選挙法に基づき、2028年10月26日に満了します。したがって、解散が行われなければ、この日が議員としての任期の終わりとなります。

衆議院の任期満了による総選挙は、任期が切れる前30日以内に行う必要があります(公職選挙法第33条)。つまり、任期満了の場合、2028年9月下旬から10月下旬にかけて総選挙が行われることになります。

過去に「任期満了選挙」はほとんどない

日本の選挙史を振り返ると、衆議院が任期満了まで続いた例はごくわずかです。ほとんどのケースでは、内閣総理大臣が「解散」というカードを切り、早期に総選挙が行われています。これは、与党にとって有利な時期を狙う政治的な判断によるものです。

実際に、戦後の国政選挙で任期満了によって行われた例は、1952年、1976年、1980年など数えるほどしか存在しません。近年では一層その傾向が顕著で、直近数十年の衆議院選挙はすべて「解散」によって行われてきました。

なぜ任期満了まで選挙を行わないのか?

任期満了を待たずに解散する理由は、主に以下の点に集約されます。

- 政権に有利な時期を選べる:支持率が高い時に選挙を行うことで、与党は勝利の可能性を高められる。

- 不信任案への対抗:野党が内閣不信任案を提出した場合、政権側は逆に解散を選択して国民に信を問うことができる。

- 政策遂行のため:重要な政策や法案を実行する前に「国民の承認」を得る形を取り、政権基盤を強化する。

- 党内事情:自民党などの与党内でリーダー交代や派閥争いがある場合、新体制のもとで選挙を実施することで安定を図る。

このように、解散は政権にとって「攻めのカード」として利用されることが多く、任期満了まで待つことは「守りの姿勢」とみなされがちです。そのため、実際には任期満了選挙は極めて少ないのです。

2028年まで解散がなかった場合のシナリオ

仮に次回の選挙が解散によらず、2028年の任期満了で行われたと仮定してみましょう。この場合、2028年9月下旬から10月下旬に投票日が設定されることになります。

しかし、この「任期満了シナリオ」には大きな不確実性があります。というのも、4年間の間に内閣支持率が上下し、外交問題や経済危機、不祥事などが起こる可能性が高いためです。政権がそうしたリスクに直面すれば、「国民に信を問う」という名目で解散に踏み切る可能性が極めて高いと考えられます。

任期満了と解散の違いが示すもの

任期満了による選挙と解散による選挙では、その意味合いに大きな違いがあります。

- 任期満了選挙:「時間が来たから選挙を行う」という制度上の必然性によるもの。

- 解散総選挙:「政権が国民に信を問う」という政治的判断によるもの。

つまり、任期満了選挙は「受動的」な選挙であり、解散総選挙は「能動的」な選挙だと言えるでしょう。この違いが、選挙戦の空気や争点の立て方に大きく影響を及ぼします。

まとめ:最遅でも2028年秋には総選挙が行われる

以上を踏まえると、制度的に見れば次回の衆議院総選挙は遅くとも2028年秋に行われることになります。しかし、政治的な慣例や政局の流動性を考えれば、その前に解散が行われる可能性の方が圧倒的に高いといえます。

次章では、こうした「早期解散」の可能性について、具体的な要因とともに解説していきます。

早期解散の可能性とその要因

衆議院総選挙は本来4年に一度、任期満了に基づいて行われるものですが、実際にはほとんどのケースで首相の判断による「解散」によって実施されています。つまり、日本の政治においては「早期解散」が常態化しており、そのタイミングは政局や経済、国際関係など様々な要因に左右されます。本章では、次回選挙が任期満了よりも早く実施される可能性について、主要な要因を整理しながら解説します。

1. 内閣不信任案の可決

早期解散の最も分かりやすい要因は内閣不信任決議案です。憲法69条において「衆議院が内閣不信任の決議をしたときは、10日以内に衆議院を解散しない限り、内閣は総辞職しなければならない」と定められています。つまり、衆議院が内閣不信任案を可決すれば、総理大臣は「内閣総辞職」か「衆議院解散」のいずれかを選ばざるを得ません。

これまでの歴史を振り返ると、不信任案が可決された場合、多くの内閣が「解散」を選んできました。例えば、1993年には宮澤喜一内閣が不信任案を可決され、解散に踏み切った結果、自民党が下野する大きな転換点となりました。このように、不信任案は政局を一気に動かす引き金となり得るのです。

2. 内閣支持率の低下

もう一つの大きな要因は内閣支持率の動向です。支持率が下がり続ければ、政権運営は困難になります。野党からの追及も厳しさを増し、政権が重要な政策を進められなくなる恐れも出てきます。そうした状況に陥った場合、首相は「国民に信を問う」という名目で解散に踏み切ることがあります。

一方で、支持率が高いうちに「今がチャンス」とばかりに解散を選ぶケースも少なくありません。例えば、1986年の「死んだふり解散」や2005年の「郵政解散」などは、与党にとって有利な世論情勢を背景に解散が行われ、大勝につながった事例です。つまり、支持率の「低下」も「上昇」も、どちらも解散のトリガーとなり得るのです。

3. 参議院選挙との同日選挙

日本の政治日程において、参議院選挙は3年ごとに行われます。直近では2025年7月に参議院通常選挙が予定されており、このタイミングに合わせて「衆参同日選挙」が行われる可能性が取りざたされています。

同日選挙のメリットは、選挙費用を節約できることや、有権者の関心を高め投票率を引き上げられる点にあります。与党にとっては「高い投票率=組織票以外の浮動票の動向」が鍵となるため、世論の支持を得やすい局面であれば有利に働きます。

一方で、リスクも存在します。参院選と衆院選を同時に行うことで、争点が複雑化し、有権者の判断が分散してしまう可能性があります。過去の同日選挙の事例(1980年、1986年など)を見ても、結果が必ずしも与党に有利に働いたとは限りません。したがって、与党がこのカードを切るかどうかは慎重な判断が求められます。

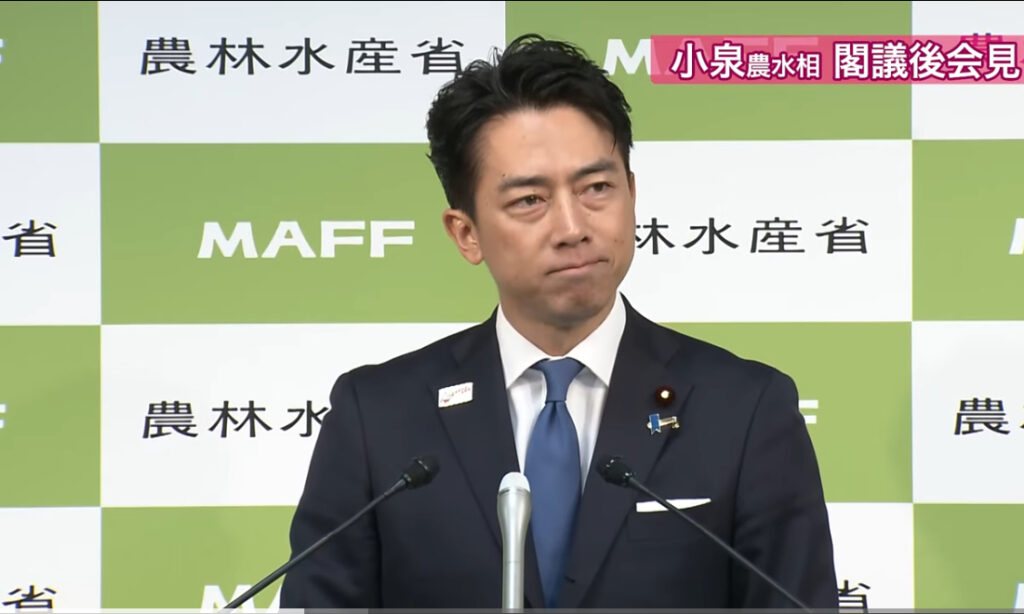

4. 自民党総裁選のタイミング

与党・自民党にとって、党内の人事も重要な要因です。特に自民党総裁選は、党の顔を決める大きな節目であり、国民の注目も集まります。次回の総裁選は2025年秋に予定されており、この直後に解散が行われる可能性が高いとみられています。

新総裁が誕生した直後は「ご祝儀相場」として支持率が上がることが多く、与党にとっては有利なタイミングとなります。過去にも、小泉純一郎元首相が総裁選後の勢いを背景に解散を打ち、圧勝した例があります。したがって、2025年秋は早期解散の有力候補として注目されています。

5. 政策課題や国際情勢の影響

国内外の情勢も、早期解散を左右する大きな要因となります。例えば以下のようなケースです。

- 経済危機:景気後退や物価高騰など、国民生活に直結する課題。

- 外交・安全保障:中国や北朝鮮との緊張関係、国際的な対立構造の激化。

- 大型政策の是非:消費税増税、防衛費増額、エネルギー政策など。

こうした重大な政策課題を前にしたとき、政権は「国民の理解と支持を得るため」に解散を選ぶことがあります。これにより、選挙を通じて政策への支持を直接得て、政権の正統性を強化する狙いがあります。

6. 想定外のスキャンダルや不祥事

政治の世界では予期せぬ出来事も起こります。与党や内閣の閣僚が大きな不祥事を起こした場合、政権の信頼は一気に失墜します。その際に、打開策として「解散・総選挙」を選ぶケースもあります。過去にも政治資金問題や汚職事件が引き金となり、政局が大きく動いた例は少なくありません。

まとめ:早期解散は「想定内の非常手段」

以上のように、早期解散の可能性は常に存在しており、その要因は多岐にわたります。内閣不信任案、支持率の上下、参院選や総裁選、さらには経済・外交課題や不祥事まで、あらゆる要素が「解散」の引き金となり得ます。

つまり、解散総選挙は「突発的な出来事」ではなく、むしろ「想定内の非常手段」と言えるのです。次章では、これらを踏まえて2025年以降に考えられる具体的な「解散シナリオ」を予測していきます。

2025年以降の解散シナリオ予測

衆議院の解散は「いつ起こるか分からない」という不確実性を常に孕んでいます。しかし、過去の事例や今後予定されている政治日程を照らし合わせると、ある程度の「有力シナリオ」を想定することができます。本章では、2025年以降に考えられる解散の具体的なタイミングや要因について、複数のシナリオを提示し、それぞれの可能性を検討します。

シナリオ1:2025年7月の参議院選挙との同日選挙

2025年には、夏に参議院通常選挙が予定されています。このタイミングで衆議院を解散し、衆参同日選挙を行う可能性が取りざたされています。

メリット:

- 選挙費用の削減が可能。

- 投票率の上昇が期待でき、国民の政治参加が促進される。

- 「政権への信任投票」としての意味合いを強調できる。

デメリット:

- 争点が複雑化し、有権者が判断に迷う可能性。

- 野党にとっては「政権批判の受け皿」を拡大できる機会にもなり得る。

- 過去の同日選挙(1980年・1986年)では必ずしも与党が大勝したとは限らない。

このシナリオは「与党に有利な世論情勢」が前提となります。仮に2025年春以降に内閣支持率が上昇し、経済や外交で成果をアピールできれば、同日選挙は現実味を帯びるでしょう。

シナリオ2:2025年秋・自民党総裁選後の解散

2025年秋には自民党総裁選が予定されています。ここで新しい総裁が誕生した場合、その直後に「ご祝儀相場」として支持率が上昇することが予想されます。このタイミングを利用し、政権の勢いを維持するために解散に踏み切るシナリオです。

メリット:

- 新総裁・新政権の支持率が高いうちに選挙を実施できる。

- 「新しい顔」としての刷新感を前面に出せる。

- 党内の権力構造を固める上で有利に働く。

デメリット:

- 新総裁が国民に十分浸透していない場合、期待が裏切られる可能性。

- 選挙結果が不調だと「新体制」の求心力を早々に失うリスク。

このシナリオは、過去の小泉純一郎首相や安倍晋三首相が利用した戦術と重なります。特に、党内基盤を強化したい新総裁にとっては魅力的な解散カードとなるでしょう。

シナリオ3:2026年〜2027年の政局変化による解散

2026年から2027年にかけても、政局の変化次第で解散が行われる可能性があります。特に次のような要因が考えられます。

- 経済不況:景気後退や物価高騰が国民生活を直撃した場合。

- 外交問題:中国や北朝鮮との緊張が高まり、安全保障が大きな争点となる場合。

- 内閣支持率の急落:政権への信頼が揺らぎ、「信を問う」必要が出てきた場合。

- 大型政策課題:消費税率引き上げ、防衛費増額、原発再稼働など。

このシナリオは「想定外の出来事」が起点となるため予測が難しいものの、逆にいえば日本の政治においては非常に起こりやすいパターンでもあります。

シナリオ4:2028年任期満了による選挙

最後に考えられるのが、任期満了による選挙です。衆議院議員の任期は2028年10月26日までであるため、この場合は同年9月下旬から10月下旬にかけて選挙が行われることになります。

しかし、過去の事例を見ても任期満了まで選挙が行われたことはほとんどなく、このシナリオはあくまで「最終的な保険」として位置づけられるでしょう。

各シナリオの比較表

| シナリオ | 時期 | 主な要因 | 可能性 |

|---|---|---|---|

| 参院選との同日選挙 | 2025年7月 | 投票率上昇、政権の有利な世論状況 | 中程度 |

| 総裁選後の解散 | 2025年10月〜12月 | 新総裁誕生による支持率上昇 | 高い |

| 政局変化による解散 | 2026〜2027年 | 経済・外交問題、支持率低下 | 中〜高 |

| 任期満了選挙 | 2028年9月〜10月 | 解散せずに任期満了 | 低い |

まとめ:有力なのは2025年後半〜2026年前半

以上を整理すると、最も有力なシナリオは2025年秋の自民党総裁選後に行われる解散です。新しい総裁による「刷新感」と支持率上昇を背景に、早期に国民の信任を得たいという動きは十分に考えられます。

また、2026年以降も経済や外交の影響次第では解散の可能性が高まります。一方で、2028年の任期満了まで解散を行わないシナリオは現実的には極めて低いと見られます。

次章では、こうした解散シナリオを踏まえ、次回の総選挙で予想される主要な争点について詳しく見ていきます。

想定される主要争点

衆議院選挙は単なる議席争いではなく、国の進路を決める大きな選択の場です。次回の総選挙でも、経済、外交・安全保障、エネルギー、社会保障など、多岐にわたるテーマが国民の関心を集めると予想されます。本章では、次回総選挙で特に注目されるであろう主要争点について整理します。

1. 経済政策と物価高対策

最も身近で切実なテーマは経済政策です。物価上昇が続くなか、賃金の伸びが追いつかない現状に国民の不満は高まっています。政府は「経済の好循環」を掲げていますが、実際の生活実感との乖離が課題となっています。

選挙では以下の点が争点となるでしょう。

- 減税か増税か:消費税率の扱いをどうするか。

- 賃上げ政策:企業に賃金引き上げを促す政策の実効性。

- 中小企業支援:物価高に苦しむ企業への補助策。

- 財政健全化:国債依存の財政運営をどう立て直すか。

与党は「経済成長と分配の両立」を掲げ、野党は「消費税減税」や「大胆な所得再分配」を訴える構図になると見られます。

2. 防衛と外交政策

次に注目されるのが防衛・外交です。中国の軍事的台頭、北朝鮮の核・ミサイル開発、ロシアの動向など、国際情勢は一層不安定化しています。これに伴い、日本の安全保障政策が大きな焦点となるでしょう。

- 防衛費の増額:GDP比2%を目標とする防衛費増額の是非。

- 自衛隊の役割:憲法9条の解釈をめぐる議論。

- 日米同盟の深化:アメリカとの協力強化と自主防衛のバランス。

- 中国・北朝鮮対応:外交的対話か抑止力強化か。

防衛政策は与党が「現実的対応」を主張する一方、野党は「軍拡路線への懸念」や「外交努力の強化」を訴えると予想されます。

3. エネルギー政策と環境問題

エネルギー問題も大きな争点となります。ウクライナ危機以降、エネルギー価格は高騰し、日本のエネルギー安全保障は揺らいでいます。さらに、脱炭素社会の実現に向けた国際的な取り組みも求められています。

具体的な論点は以下の通りです。

- 原発再稼働:安全性をどう確保しつつ活用するか。

- 再生可能エネルギー:太陽光・風力の導入促進策。

- エネルギー価格対策:国民生活を守るための補助金政策。

- カーボンニュートラル:2050年実現に向けた道筋。

原発をめぐる是非は与野党の立場が鮮明に分かれるテーマであり、有権者にとって重要な判断材料となるでしょう。

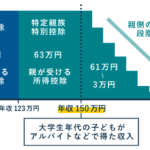

4. 少子化対策と社会保障

深刻化する少子化も避けて通れない争点です。出生率の低下が続く中、子育て世帯への支援強化は急務となっています。また、高齢化社会の進展に伴い、年金・医療・介護といった社会保障制度の持続可能性も問われます。

争点となるのは次のような点です。

- 子育て支援:児童手当の拡充や教育費負担軽減。

- 社会保障費の財源:増税か給付抑制か。

- 働き方改革:若年層の安定した雇用とライフスタイル支援。

与党は「異次元の少子化対策」を打ち出し、野党は「財源の透明性」や「大胆な教育無償化」を訴えると予想されます。

5. 政治改革とガバナンス

国民の政治不信を背景に、政治改革も重要な争点となります。特に政治資金問題や派閥政治に対する批判が強まっており、透明性の確保が求められています。

- 政治資金規正法の改正:裏金問題の再発防止策。

- 議員定数削減:「身を切る改革」としての象徴的施策。

- 女性・若者の政治参加:多様性のある議会構成の実現。

これらは特に野党が強く訴えるテーマであり、国民の共感を得やすい分野でもあります。

まとめ:生活実感と安全保障の二本柱

次回の総選挙における主要争点は、大きく「生活実感に直結する経済・社会政策」と、「国の存立に関わる外交・安全保障」の二本柱になると予想されます。これに加え、エネルギーや政治改革といったテーマが絡み合い、複雑な選挙戦が展開されるでしょう。

次章では、これらの争点をめぐって与野党がどのような戦略を描いているのか、各勢力の展望について掘り下げていきます。

与野党の戦略と展望

次回衆議院選挙をめぐる与野党の戦略は、これまでの政権運営や選挙結果を踏まえて構築されます。与党は政権維持と安定を訴え、野党は政権批判と対案を掲げて支持を拡大しようとします。また、第三極勢力の動きも見逃せないポイントです。本章では、各勢力が次回選挙に向けてどのような戦略を描いているのかを整理し、今後の展望を考察します。

1. 自民党:政権与党としての課題と戦略

自民党は2024年総選挙で議席を減らしたものの、単独過半数を維持しました。今後の課題は「安定多数を守り抜くこと」です。特に2025年の総裁選を控え、党内では次期総裁候補をめぐる動きが活発化しています。

- 戦略の柱:経済政策(賃上げ・物価対策)、安全保障政策の継続。

- 課題:派閥政治の影響力低下と政治資金問題の克服。

- 選挙戦略:都市部での議席維持と地方での基盤強化を両立。

自民党にとっては、総裁選後の解散が最大のカードです。新総裁誕生の勢いを借りて支持率が高いうちに選挙を仕掛け、安定政権を続投させたい思惑があります。

2. 公明党:与党連立の安定装置

公明党は与党内で「安定装置」として機能しており、今後もその役割は続くでしょう。選挙では比例代表での票の確保が最大の目標となります。

- 戦略:組織的な支持基盤を活かし、比例票を確実に積み上げる。

- 課題:都市部の選挙区で自民党と候補者調整を行い、与党全体の議席を守る。

公明党にとっては「与党連立を続けるか否か」が今後の注目点となります。自民党との協力関係が揺らげば、政局に大きな波紋を広げる可能性があります。

3. 立憲民主党:野党第一党としての責任

立憲民主党は2024年総選挙で議席を増やし、野党第一党としての地位を強めました。次回選挙での目標は「与党に対抗できる勢力」としての存在感をさらに高めることです。

- 戦略:消費税減税や社会保障充実を掲げ、生活重視の姿勢を鮮明にする。

- 課題:共産党との共闘に距離を置くか否か、選挙協力の方針が定まっていない。

- 展望:都市部での支持拡大がカギ。地方では組織力不足を補う必要がある。

政権交代の可能性を現実的に訴えるためには、独自政策に加え「政権を担える体制」を国民に示すことが不可欠です。

4. 日本維新の会:第三極としての台頭

日本維新の会は、都市部を中心に支持を広げています。特に大阪や関西圏での強さは際立っており、今後は全国規模での勢力拡大が課題です。

- 戦略:「身を切る改革」や教育改革を掲げ、既存政党との差別化を図る。

- 課題:全国的な候補者擁立の難しさ。関西以外での浸透力をどう高めるか。

- 展望:与野党いずれとも距離を取り、中道勢力として存在感を発揮。

維新の動向次第では、次回選挙後の与野党構図そのものが変わる可能性があります。

5. 日本共産党:共闘か独自路線か

共産党は長らく「野党共闘」の枠組みに加わってきましたが、立憲民主党との距離感が課題となっています。

- 戦略:社会保障拡充、反戦・平和政策を前面に押し出す。

- 課題:立憲民主党との共闘の可否。単独路線では議席拡大が難しい。

共産党の選択が、野党全体の選挙戦略に大きな影響を与えることは間違いありません。

6. れいわ新選組・国民民主党など中小政党の動き

れいわ新選組は強い発信力を武器に支持を拡大しており、特に都市部の若者層に浸透しつつあります。一方、国民民主党は中道路線を打ち出し、与党との距離感を微妙に調整しながら独自の立場を模索しています。

- れいわ新選組:大胆な社会保障政策や反緊縮財政を掲げ、若年層の支持を固める。

- 国民民主党:現実路線を打ち出し、連立参加や政策協力を模索。

これらの中小政党は、議席数では限界があるものの、選挙後の与野党連立交渉でキャスティングボートを握る可能性があります。

7. 次回選挙を左右する「無党派層」

各政党の戦略以上に重要なのが、無党派層の動向です。過去の選挙では、無党派層の投票先が大きく選挙結果を左右してきました。特に都市部では、無党派層の投票率が高まると政局が大きく変動します。

与党は「安定感」を訴えることで無党派層を取り込み、野党は「変化」を強調して無党派層を引き寄せようとします。この層の動向こそが、選挙戦の帰趨を決める最大の要因となるでしょう。

まとめ:与党の守りと野党の攻め

次回衆議院選挙に向けて、与党は「安定」を訴え、野党は「変革」を掲げる構図となるのは確実です。その中で、維新やれいわといった第三極がどこまで存在感を高められるかが注目点となります。

つまり、次回選挙は「与党の守り」対「野党の攻め」という従来の構図に、第三極が加わる三極化の可能性があるのです。次章では、この複雑な政局を踏まえつつ、有権者が注目すべき次回総選挙のポイントを整理していきます。

次回総選挙を読み解くためのポイントまとめ

ここまで、衆議院の任期や解散の仕組み、2024年選挙の振り返り、早期解散の可能性、具体的なシナリオ、主要争点、そして与野党の戦略について整理してきました。最終章では、有権者が次回総選挙を理解し、より良い判断を下すために押さえておくべきポイントをまとめます。

1. 選挙は「いつ行われるか」が最大の焦点

衆議院議員の任期満了は2028年10月ですが、実際にそこまで解散がない可能性は低いと考えられます。もっとも有力視されるのは、

- 2025年7月の参議院選挙との同日選挙

- 2025年秋の自民党総裁選後の解散

- 2026年以降の政局変化による解散

つまり、次回選挙は「2025年後半から2026年前半」に行われる可能性が高いと予想されます。有権者としては、このタイミングを見据え、各党の政策や発言をチェックしておく必要があります。

2. 経済政策と安全保障が二大争点

次回選挙の争点は大きく二つに絞られます。

- 経済・生活:物価高、賃上げ、消費税のあり方、少子化対策。

- 外交・安全保障:防衛費増額、日米同盟、中国・北朝鮮への対応。

この二つのテーマは国民生活と国の存立に直結するため、選挙戦全体の軸となります。特に「経済で生活を守れるか」「安全保障で国を守れるか」という二重の問いが有権者に突きつけられるでしょう。

3. 与党は「安定」、野党は「変革」を訴える

与党の自民党と公明党は、政権の継続と政策の安定性をアピールします。特に自民党は総裁選後の解散をにらみ、「新しい顔」としての刷新感を強調する可能性が高いです。

一方、野党は「現状維持では国民生活を守れない」として、消費税減税や社会保障の拡充、外交姿勢の転換などを訴えます。立憲民主党がどこまで「政権担当能力」を示せるかが重要なカギとなります。

4. 第三極の存在感が選挙結果を左右

日本維新の会やれいわ新選組といった第三極勢力は、与野党どちらにも属さない独自路線を掲げています。特に都市部の若者層や無党派層に強い影響を持ち、次回選挙での躍進が予想されます。

これにより、選挙後の与野党構図は「二大政党型」ではなく、「与党+第三極」あるいは「野党+第三極」といった形で再編が進む可能性があります。第三極の存在感が増すことで、国政の意思決定プロセスも変わるかもしれません。

5. 無党派層の投票行動が決定的な役割

過去の選挙結果からも明らかなように、無党派層の動向が選挙の帰趨を決めます。無党派層は固定票を持たず、その時々の争点や雰囲気に大きく左右されます。したがって、

- 無党派層の投票率が上がるか下がるか

- どの勢力が「期待感」を示せるか

が、与野党双方にとって最大の関心事となるでしょう。

6. 選挙後の政権構想にも注目

選挙はゴールではなく、新しい国会の始まりです。仮に自民党が過半数を割るような結果になった場合、野党連立や第三極を巻き込んだ新しい枠組みが模索される可能性があります。逆に与党が安定多数を維持すれば、引き続き「自民・公明連立政権」が続くでしょう。

したがって、有権者としては「選挙結果そのもの」だけでなく、「その後の政権の組み合わせ」にも関心を持つことが重要です。

7. メディア情報とSNSの影響

2024年選挙ではSNSを通じた情報発信が大きな役割を果たしました。次回選挙ではさらにその傾向が強まり、若者層を中心に「SNS発の世論」が政治に影響を与える可能性があります。一方で、誤情報やフェイクニュースの拡散も課題となります。

情報が氾濫する中で、有権者は信頼できる情報源を選び取り、自らの判断を下すリテラシーを高めることが求められます。

まとめ:有権者に求められる視点

次回総選挙を読み解くために、有権者が注目すべきポイントは次の通りです。

- 選挙のタイミング(2025年後半〜2026年前半が有力)

- 争点は「経済」と「安全保障」の二本柱

- 与党は安定、野党は変革を訴える構図

- 第三極の躍進と無党派層の動向がカギ

- 選挙後の政権構想にまで目を向ける

つまり、次回総選挙は「与党の守り」と「野党の攻め」の戦いであると同時に、「第三極と無党派層」が最終的な結果を左右する選挙になるのです。国民一人ひとりが自らの生活と未来を考え、冷静に政策を見極めることがこれまで以上に重要となります。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 「衆議院選挙 次回の時期と予想|解散総選挙の最新動向と政局シナリオ […]