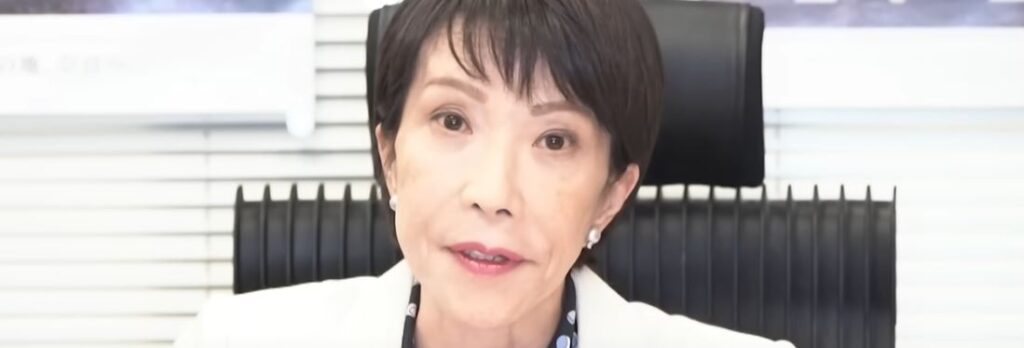

高市早苗 無償化 開始 日本人称賛の嵐

高市総裁が切り開いた「日本人のための政治」革命とは

2025年、日本の政治が新たな転換点を迎えています。高市早苗総裁が打ち出した「高校授業料無償化政策」の見直しは、一見すると小さな制度改革のように見えます。しかし、その本質は「日本人の税金を日本人の未来のために使う」という、国家として当然の原点を取り戻す革命的な一歩なのです。

これまでの高校無償化制度では、北朝鮮系・中国系の外国人学校までもが支援対象に含まれていました。つまり、日本人の税金が、必ずしも日本の教育方針に基づかない学校に流れていたということです。この構造に対しては、国民の多くが長年にわたり「おかしい」と感じてきました。それでも政治は動かなかった――まさに、国民感覚と政治の乖離を象徴する制度だったのです。

そんな中、高市総裁はこの「異常」を正すべく、外国人学校を無償化の対象から除外する方針を打ち出しました。これは単なる排除ではなく、「日本社会に定着する意思のある者を支援する」という公平なルールの再設定です。日本で生まれ、日本語を学び、日本の社会に貢献する意思を持つ人々を尊重しつつ、国家の資源を自国民の未来のために最優先で使う。その姿勢こそが、真の意味での“日本人のための政治”と言えるでしょう。

なぜ今、この改革が必要なのか

高市総裁の決断の背景には、少子化と教育格差の深刻化があります。国民の税負担は増す一方で、教育費の捻出に苦しむ家庭が増えています。その一方で、日本人の子どもよりも外国人学校が優遇されるという逆転現象が放置されてきました。この状況を放置すれば、本来守るべき日本の子どもたちが犠牲になってしまう――それが、高市総裁の危機感でした。

今回の政策は、単なる財政調整ではなく、「国家の優先順位を誰のために置くのか」という根本的な問いへの回答です。政治が国民の側を向き直す。それがこの改革の最大の意義なのです。

ネットで広がる支持の声

政策発表後、ネット上では「ようやく当たり前のことが通った」「今までが異常だった」という声が圧倒的多数を占めました。多くの国民が共感したのは、“外国人排除”ではなく、“日本人の常識を取り戻す”という一点です。税金は無限ではありません。まず自国民の生活と教育を守ることが、どの国においても当然の原則です。

この反応こそ、政治と国民の感覚が久しぶりに一致した証拠と言えるでしょう。長く続いた「外国人に優しいことが良い政治」という幻想から脱却し、現実的で責任ある政治へ――。それを実行できるリーダーとして、高市早苗の存在感は急速に高まっています。

高市総裁の政治哲学:「優しさ」と「厳しさ」の両立

注目すべきは、高市総裁が単に“排除”ではなく、“責任ある支援”を掲げている点です。支援を受ける者にも義務と責任を求める。それは、「日本に住む以上、日本のルールを守る」という基本的な社会契約を重視する姿勢に他なりません。

この考え方は、戦後日本が長年避けてきた“自国のアイデンティティ”の再構築にもつながります。日本が「誰のための国家なのか」を再確認すること。これは、単なる教育政策の枠を超えた、国家運営の根幹を問う改革なのです。

「小さな制度変更」が意味する大きな転換

一見、対象の見直しにすぎないように見える今回の決定。しかし、その背後には「国民のための国家」という明確なビジョンが存在します。高市総裁は、まだ正式な総理大臣に就任していない段階から、旧来の政治慣行を覆し始めました。これは単なる政策変更ではなく、“日本政治の常識”を正す挑戦なのです。

この改革をきっかけに、教育・福祉・社会保障の分野でも「日本人優先」の原則が再び重視される流れが生まれるでしょう。国民の信頼を回復する政治。その第一歩として、この決断の意味は極めて大きいといえます。

次章では、この制度の歪みと歴史的経緯を振り返りながら、なぜこの改革が“避けて通れない必然”だったのかを詳しく解説します。

高校授業料無償化制度の背景と“歪み”の実態

日本の「高校授業料無償化制度」は、2010年に民主党政権のもとで導入されました。目的は、家庭の経済格差による教育機会の不平等をなくすこと。高校進学率がほぼ100%に達していた日本では、「義務教育の延長」として公立・私立を問わず授業料の負担を軽減することが社会的課題となっていたのです。

当初、この制度は日本国内にある「すべての学校」を対象とする方向で設計されました。ここには、外国人学校やインターナショナルスクールなども含まれていました。その背景には、「教育の機会均等」という理念と、在日外国人家庭の子どもにも学びの機会を保障するという人権的配慮がありました。

外国人学校支援が生まれた経緯

外国人学校支援が制度に含まれた理由の一つは、戦後日本の法体系における「学校認可制度の複雑さ」にあります。日本の学校教育法では、文部科学省が認定する「学校(第1条校)」と、それ以外の「各種学校」が存在します。多くの外国人学校は後者に分類されるため、国の直接支援を受けにくい立場にありました。

そのため、民主党政権時代には「子どもの学ぶ権利を守る」という観点から、これらの学校にも無償化の対象を広げる方針が取られました。ただし、北朝鮮系学校を含む一部については、外交問題などを理由に最終的に支給が見送られた経緯もあります。つまり、制度上は「原則対象」とされつつも、政治判断による例外が設けられてきたのです。

制度運用の中で生まれた“歪み”

導入から10年以上が経過した現在、この無償化制度は一定の成果を上げた一方で、いくつかの課題も浮き彫りになっています。特に指摘されてきたのが、「制度の趣旨と運用の乖離」です。

- 一部の外国人学校では、日本の教育課程に準じていないにもかかわらず支援金を受け取っている。

- 教育内容や財務状況の透明性が不十分で、監査の仕組みが弱い。

- 少子化が進む中で、国内の教育予算の配分がますます厳しくなっている。

こうした問題により、「本当に支援すべきは誰なのか」という議論が再燃しました。日本国籍を持つ子どもや、日本社会に定着している外国人家庭と、短期滞在や留学目的の家庭をどう区別するか。これは単なる教育問題にとどまらず、社会保障・移民政策とも密接に関わるテーマとなっています。

見直し議論が進む理由

2020年代に入り、政府・与野党の間では「制度の持続可能性」をめぐる議論が活発化しています。日本は少子高齢化が加速し、限られた財源をどの分野に配分するかという現実的な課題に直面しています。その中で、「外国人学校への支援をどこまで公費で賄うべきか」という点が再び問われるようになったのです。

特に2024年以降、経済的理由で高校進学を断念する日本人家庭が増えていることが社会問題化しました。この現実を受けて、「まず日本国籍を持つ子どもたちの教育を守るべき」という声が高まり、制度の見直しが政策課題として浮上したのです。

「除外方針」は制度の原点に立ち返る動き

高市早苗総裁が示した「外国人学校の除外方針」は、こうした背景を踏まえた動きとされています。つまり、制度の本来の目的――“国民の教育機会確保”――に立ち返ることを目指したものです。

この見直しは、国際的な人権基準や外国人児童生徒の教育環境を完全に否定するものではありません。むしろ、支援の在り方をより透明かつ公平に整理し、日本社会のルールのもとで共に学ぶための環境を整えることが狙いとみられています。

今後の課題と展望

制度改正が進む中で、教育現場ではいくつかの課題も指摘されています。外国人家庭の子どもたちの教育支援をどのように継続するか、日本語教育や地域連携をどのように強化するかなど、現場レベルでの調整が不可欠です。

また、無償化政策全体の見直しによって、日本人家庭への支援強化がどこまで実現できるかも注目されています。財政的な再配分を行うだけでなく、教育の質そのものを高める政策転換が求められているのです。

次章では、高市総裁が掲げる「正常化」の理念と、今回の見直しが意味する政治的・社会的な意義について掘り下げていきます。

高市総裁の改革方針が意味する「正常化」の本質

高市早苗総裁が打ち出した「高校授業料無償化制度」の見直し方針は、単なる政策変更ではありません。それは、日本社会全体における価値観の再定義――つまり「国家として何を優先すべきか」を問い直す動きでもあります。彼女が掲げる“正常化”という言葉には、これまでの政治のあり方を根本から見直すという意図が込められています。

「正常化」とは何か ― 日本政治が失った原点

ここでいう「正常化」とは、排他的な意味ではなく、国として当然の秩序を取り戻すという考え方を指します。つまり、税金・制度・支援といった公的資源をまず国民の生活と教育のために使うという、世界的にも当たり前の原則を明確にすることです。

長い間、日本の政治は「公平」「寛容」「国際協調」といった理念のもと、外国人支援策を拡大してきました。しかしその一方で、少子化・貧困・教育格差など、国内問題への対応が後回しになってきたという批判も根強くあります。高市氏が目指す“正常化”とは、こうした優先順位の歪みを正し、政策の焦点を「国民中心」に戻すことなのです。

政治姿勢としての「明確な線引き」

今回の改革方針の核心は、「誰に支援を行うか」という線引きの明確化にあります。政府はこれまで、「日本に住んでいる限り、誰にでも等しく支援を行うべき」という理念を掲げてきました。しかし、少子高齢化と財政難が進む中で、全方位的な支援は限界に達しつつあります。

高市総裁が打ち出した方針は、「日本社会に定着する意思がある人々」への支援を重視するという方向転換です。これにより、制度の公平性と持続可能性を両立させようという狙いが見えてきます。これは排除ではなく、支援を受けるための基準を明確化すること――いわば“責任と権利のバランス”を取り戻す試みといえるでしょう。

「支援の透明化」と「説明責任」の強化

高市氏の改革姿勢で注目すべきもう一つのポイントは、「透明性」と「説明責任」です。これまでの無償化制度では、支給対象校の選定基準や財務状況の公開が不十分であるとの指摘がありました。改革方針では、対象校の認定条件や監査体制の強化を進めることで、国民に説明できる制度運用を目指すとしています。

この流れは、単なる教育行政の改善にとどまらず、「行政の見える化」という広いテーマにもつながります。つまり、政治が国民に対して責任を果たす姿勢を取り戻すことこそが“正常化”の中核なのです。

「国益」を再定義する政治への転換

高市総裁の政策が注目される理由の一つは、「国益」という言葉を再び政治の中心に据えている点です。経済・防衛・教育・福祉など、あらゆる分野の政策は、最終的に国全体の利益につながるものでなければなりません。彼女の姿勢は、国益を“国民生活の向上”と“国家の安定”という二つの軸で捉え直そうとするものです。

この視点から見れば、教育政策も単なる福祉ではなく、国家戦略の一部です。将来を担う人材をどう育てるかという観点から、「誰に投資すべきか」を明確にする必要があります。そうした思考こそ、先進国としての持続可能な政策形成の基盤となるのです。

批判と課題 ― 「線引き」のリスクも存在

一方で、この改革方針には課題も存在します。支援対象の線引きが厳格になりすぎると、一部の外国人家庭や留学生が教育の機会を失う可能性があるという懸念です。教育現場では、「共生社会の理念とどう整合させるのか」という現実的な課題も浮かび上がっています。

そのため、今後の政策運用では、単純な除外ではなく、「条件付き支援」や「地域連携による補完策」といった柔軟な制度設計が求められます。正常化とは排他ではなく、ルールに基づく秩序の再構築であることを、政策として明確に示すことが重要です。

制度改革が示す政治文化の変化

今回の動きは、単なる教育制度の見直しではなく、日本政治の文化的転換点とも言えます。長年の“前例踏襲型政治”から、“明確なビジョンに基づく政策決定”へ。高市総裁のアプローチは、そうした新しい政治スタイルの象徴として注目されています。

今後、教育・福祉・社会保障など他分野にもこの「正常化」の流れが波及すれば、国民目線の政治改革として定着していく可能性があります。次章では、こうした方針に対する世論の反応と、国民支持の広がりを詳しく見ていきます。

ネット世論が示す圧倒的支持と“庶民感覚”の一致

高市総裁が打ち出した高校無償化制度の見直し方針に対して、インターネット上では大きな反響が広がりました。SNSや動画コメント欄では、「ようやく当たり前の政策が実現した」「日本人のための政治が戻ってきた」という意見が数多く寄せられています。これらの声は単なる支持表明にとどまらず、長年の政治不信や社会の不公平感を背景に生まれた“庶民感覚”の表れでもあります。

国民の声:「当たり前が通らなかった異常さ」

ネット上で特に多く見られたのは、「なぜ今まで外国人学校が対象だったのか」という素朴な疑問でした。日本で働き、納税している多くの国民にとって、税金が自国民ではない人々の教育に使われることへの違和感は強く、「ようやく制度が現実に追いついた」という評価が広がっています。

一方で、これは排外的な主張ではなく、「公平性を取り戻すべきだ」という視点からの意見が中心です。つまり、国籍や出身ではなく、制度の運用における透明性・説明責任・優先順位の明確化を求める声が高まっているのです。

メディアとネット世論の温度差

興味深いのは、メディア報道とネット世論の間に温度差が見られる点です。一部報道では「排除的政策」「外国人差別につながる恐れ」といった懸念が強調されました。しかしネット上では、「それは誤解だ」「むしろ国民の声を反映した正常な改革だ」とする意見が多く、政策の受け止め方に明確な差が存在します。

こうしたギャップは、政治や報道の現場と、一般市民の実感との間にある距離を浮き彫りにしています。物価高や税負担の増加など、日常生活に直結する課題に直面している庶民にとって、「まず自国民を守る政治」は感情的ではなく、きわめて現実的な要請として受け止められているのです。

共感を呼んだ「現実的保守」というキーワード

ネット上では、高市総裁の政策姿勢を「現実的保守」と評価する声も増えています。従来の“理想主義的な国際協調”から、現実を見据えた“責任ある支援”へ。過激なナショナリズムではなく、生活者目線に基づいた常識的な政治判断として受け止められている点が特徴です。

実際、「高校は義務教育ではない」「無償化するなら国公立に限定すべき」という意見や、「日本語教育や地域交流の強化を同時に進めるべき」といった建設的な提案も多く見られます。つまり、国民の多くは単なる賛否を超えて、“より持続可能で公平な制度”を求めているのです。

国民と政治の距離が縮まった瞬間

今回の議論で注目すべきは、政治と国民の距離が少し近づいたという点です。従来の政治では、国民の声が政策決定の現場に届くまでに大きな隔たりがありました。しかしSNSや動画配信を通じて、市民一人ひとりが意見を共有し、政治的議題に直接参加できる環境が整いつつあります。

高市総裁の政策は、その“声の反映”として象徴的な意味を持ちます。市民の率直な意見を重視する姿勢が評価され、「政治がようやく現実を見始めた」との声も少なくありません。この流れは、今後の政策形成プロセスにおいても無視できない要素になるでしょう。

世論の成熟と「建設的批判」の台頭

一方で、すべての意見が賛同というわけではありません。「外国人の子どもの教育支援をどう継続すべきか」「国際社会への説明責任をどう果たすか」といった建設的な批判も出ています。特に教育現場からは、「制度を見直す際には現場の声も丁寧に聞いてほしい」という要望が強く上がっています。

こうした多面的な議論は、世論の成熟を示すものでもあります。かつてのように感情的な対立ではなく、「限られた財源をどう使うか」という現実的な視点で議論が進むことは、民主主義の健全化にもつながります。

世論が政策を動かす時代へ

今回のケースは、国民の意見がネットを通じて政策に影響を与える新しい時代の兆しとも言えます。SNS上の声が政治家や官僚に届きやすくなったことで、「民意が見える政治」が徐々に定着し始めています。政治家が国民の肌感覚を無視できなくなる中で、今後も同様の“現実的改革”が進む可能性があります。

次章では、この政策が教育現場や社会全体に与える波及効果について、具体的なデータとともに解説します。

この改革がもたらす教育制度への波及効果

高市総裁が打ち出した高校無償化制度の見直しは、単なる制度改定にとどまらず、日本の教育全体に広がる大きな波を生み出す可能性があります。特に注目すべきは、教育資源の再配分・学校運営の透明化・そして教育格差の是正という三つの側面です。これらの変化は、今後の教育政策全体の方向性を左右する重要な要素となります。

1. 教育資源の再配分が進む可能性

これまで無償化の対象に含まれていた外国人学校への支援が見直されることで、国内の教育予算の再配分が進むと見られています。少子化が進む日本では、限られた税収をどの分野に重点配分するかが大きな課題です。特に、家庭の所得格差によって高校・大学進学に影響が出ている現状を考えると、今回の方針転換は「日本人家庭への支援強化」としてプラスに働く可能性があります。

たとえば、授業料補助の増額や、地方の教育環境整備への投資、特別支援教育の充実などに財源を振り向けることができれば、教育の質そのものが向上するでしょう。これは単なる経済的支援ではなく、「将来への投資」としての意味を持ちます。

2. 学校運営の透明化と責任意識の強化

今回の見直しにより、無償化対象となる学校の選定や認定基準が厳格化される見通しです。これまで「各種学校」として分類されていた外国人学校は、教育課程・財務情報・監査体制などの面で日本の学校よりも規制が緩いケースがありました。制度改革によって、支援を受ける学校にはより高い透明性と説明責任が求められるようになります。

この流れは、結果的に日本の教育制度全体の健全化にもつながります。教育内容や運営の明確化が進むことで、保護者や地域社会との信頼関係が強化され、教育への納得感が高まることが期待されます。

3. 公平な教育機会の再定義

「教育の公平性」とは何か――。今回の改革を通じて、この根本的な問いが再び議論されるようになりました。これまで日本の教育政策は、「誰にでも平等に学ぶ権利を」という理念を重視してきました。しかし、現実的には財源の制約がある中で、全員に同等の支援を行うことは困難です。

高市総裁の方針は、「まず守るべきは自国民の教育機会」という考え方を基礎にしています。これは、他国でも広く採用されている政策の考え方であり、国民の教育を国家の根幹に据えるという意味で、国際的にも一般的な方向性です。一方で、外国籍の子どもたちへの教育支援を完全に断ち切るのではなく、地方自治体や地域社会と連携しながら補完的な支援を続けることが現実的な課題となります。

4. 教育格差への影響と今後の課題

制度変更によって、教育格差が拡大するのではないかという懸念も一部で指摘されています。特に都市部では、外国籍の子どもたちが通う学校が地域の教育ネットワークに組み込まれており、支援削減が地域全体の教育活動に波及する恐れがあります。

こうした課題に対応するため、政府や自治体は「地域教育支援センター」や「日本語教育支援プログラム」など、外国人児童生徒をサポートする仕組みの整備を進めています。つまり、支援の形を「国の一律支給」から「地域に根ざした柔軟な支援」へと転換する動きが始まっているのです。

5. 教育現場の声と期待

教育関係者の間では、「今回の改革を契機に、制度の目的と運用がより明確になるのではないか」という期待も聞かれます。現場の教師や学校管理者からは、「支援を受ける側も一定の責任を果たすべき」「制度の透明化が進めば不信感が減る」といった声が多く上がっています。

教育の現場では、国籍や背景を問わず、子どもたち一人ひとりに最適な学びを提供することが理想です。そのためにも、財源の配分や支援の形を現実的に見直すことは避けて通れません。今回の方針は、その議論を具体的に進めるきっかけとなったと言えるでしょう。

6. 政策全体への波及効果

教育は社会の基盤です。今回の方針転換が成功すれば、生活保護・社会福祉・労働政策など、他の分野にも“国民中心主義”の考え方が波及する可能性があります。特に、限られた財源を効率的に使うための「支援の優先順位づけ」という考え方が、今後の政策設計の基準になるでしょう。

さらに、教育制度の見直しは国際社会との関係にも影響を及ぼします。日本が自国民の教育を重視する一方で、外国人留学生の受け入れや文化交流をどのように維持していくか。バランスを取ることが、今後の日本外交・教育政策の大きなテーマとなります。

7. 改革の真価は「継続」にあり

今回の制度見直しは、まだ始まりに過ぎません。教育の公平性を守りながら、財源の持続可能性を確保するには、継続的な検証と改善が必要です。高市総裁が掲げる“3年間の検証期間”は、その第一歩として注目されています。

改革の真価が問われるのは、決断そのものではなく、実行のプロセスです。教育現場・行政・国民の間で対話を重ね、制度を成熟させていくことこそが、真の意味での「正常化」につながるでしょう。

次章では、この改革が教育分野を超えて、社会保障や外国人支援政策にどのような影響を与えるのかを詳しく見ていきます。

次に来る制度改革の波 ― 生活保護・留学生支援の見直しへ

高校無償化制度の見直しは、教育分野にとどまらず、日本の社会保障全体に広がる変化の兆しでもあります。今回の方針が示した「国民優先」という原則は、今後の政策議論の基準となり、生活保護・留学生支援・外国人労働制度といった幅広い領域で制度改革の波を引き起こす可能性があります。

1. 生活保護制度への影響

日本の生活保護制度は「憲法第25条」に基づき、すべての住民に対して最低限度の生活を保障することを目的としています。しかし、外国人への生活保護支給をめぐっては、過去から議論が続いてきました。2014年には最高裁判決により、「外国人には生活保護法の適用はないが、行政裁量で支援を行うことは可能」とされています。

このグレーゾーンの運用が続く中で、「支援の線引きが不明確」「地域差が大きい」といった課題が浮上しています。今回の高市総裁の方針をきっかけに、生活保護制度全体に対しても「支援の優先順位」を再定義すべきだという議論が高まる可能性があります。

今後は、外国人支援を完全に排除するのではなく、「長期在留者」「日本社会への定着意思」「納税実績」など、明確な基準を設けて支援の対象を整理する方向が現実的だと見られています。これにより、制度の透明性と国民の納得感を高める狙いがあります。

2. 留学生支援の見直し

次に焦点となるのが「留学生支援制度」です。現在、日本政府は留学生の受け入れ促進を目的に、授業料減免や奨学金支給など多様な支援策を実施しています。これらは国際交流や人的ネットワーク形成に貢献してきましたが、近年では「実態が伴っていない支援も多い」との指摘が増えています。

例えば、一部の外国人留学生が卒業後に就職せず帰国するケースや、就労目的での入国が疑われるケースも報告されています。こうした現状を受けて、「本当に学びの意思がある人に支援を集中すべき」という意見が強まっています。今後、奨学金制度の見直しや支給条件の厳格化が進む可能性が高いでしょう。

特に2024年以降は、文部科学省・出入国在留管理庁・厚生労働省が連携し、留学生支援の実態調査や制度統合の検討を進めています。教育支援が“国際貢献”から“人材戦略”へと位置づけを変える流れの中で、制度の持続可能性と公平性が再定義されようとしています。

3. 外国人労働制度の再構築

教育支援や生活保護と並行して、外国人労働者の受け入れ制度も見直しが検討されています。技能実習制度に代わる新たな在留資格制度が2024年に閣議決定され、「人材確保と人権保護の両立」が課題として掲げられました。

高市総裁が掲げる「日本社会への定着意識を重視する支援」という方針は、外国人労働政策にも波及する可能性があります。つまり、短期的な労働力補填ではなく、共に社会を支える人材としての受け入れを前提にする方向性です。これにより、外国人支援政策全体が“選択と集中”へと移行していくことが予想されます。

4. 財政負担の現実と支援の再設計

財政面から見ると、日本の社会保障費はすでにGDPの約3割を占めており、毎年増加傾向にあります。高齢化が進む中で、教育や福祉への支出をいかに持続可能な形にするかが最大の課題です。今回の方針は、「国民優先」という理念だけでなく、財政再建の現実的側面からも理解できる動きと言えます。

ただし、支援を削減するだけでは社会的コストが増える可能性もあります。外国人住民が社会的孤立に陥れば、地域トラブルや労働問題が拡大する恐れもあります。そのため、政府は「支援の縮小」と同時に「地域コミュニティを通じた共生支援」も重視する必要があります。

5. 政策の方向性と国民的議論の必要性

教育、福祉、労働――いずれの分野でも共通するのは、「限られた財源の中で誰を優先すべきか」というテーマです。この問いに対する答えは、一部の政治家や行政だけでなく、国民全体で共有すべき課題となっています。

今後の政策形成においては、データとエビデンスに基づく議論が不可欠です。感情的な賛否ではなく、「制度の持続可能性」「公平性」「国際的整合性」といった観点から、冷静な議論を積み重ねることが求められています。

6. 改革の波がもたらす社会意識の変化

このような一連の動きは、単なる制度改革にとどまらず、日本社会の価値観そのものを問い直す契機となっています。支援を受ける側にも責任を求めるという発想は、行政依存から「共に支え合う社会」への転換を促す可能性があります。

「自助・共助・公助」という考え方がより現実的な形で再評価され、国民一人ひとりが社会の持続性に参加する時代へ。高市総裁の方針は、そうした社会意識の変化を象徴する出来事の一つと言えるでしょう。

次章では、これまでの議論を総括し、今回の改革が日本政治に与える長期的な意味と、今後の課題についてまとめます。

結論 ― 高市早苗が示した「常識を取り戻す政治」の原点

今回の高校無償化制度の見直しは、日本の政治における重要な転換点として記録されるでしょう。高市早苗総裁が掲げた方針は、単なる教育政策ではなく、「政治が国民のために存在する」という民主主義の基本原則を再確認する試みでした。これまでの政治が見失っていた“常識”を取り戻す動きが始まったとも言えます。

1. 改革の本質は「優先順位の明確化」

この改革の核心にあるのは、「誰のための政策か」という問いです。国家財政が厳しさを増す中で、限られた資源をどこに投じるかを明確にすることは避けて通れません。高市総裁はその現実を直視し、「まず日本社会を支える国民の生活基盤を守る」という方針を明確に打ち出しました。

この優先順位の再定義は、教育のみならず、福祉・労働・外交などあらゆる分野に共通する課題です。日本がこれからも安定した社会を維持するためには、政策の焦点を「国民の生活」と「国家の持続性」に置く必要があります。

2. 改革を支えるのは「責任ある支援」の理念

高市総裁が強調しているのは、“支援を行う側の責任”と“受ける側の責任”を両立させる政治です。支援を受ける権利と同時に、その社会に貢献する義務を持つという考え方は、現代の福祉国家においてますます重要になっています。

支援を単なる救済ではなく、社会参加を促す仕組みとして設計し直すことで、政策はより持続的になります。今回の方針は、その哲学を教育政策の中で具体的に実践したものと位置づけられます。

3. 政治文化の転換点としての意義

この改革の意味を理解する上で欠かせないのが、「政治文化の変化」です。かつては、前例や慣習を重視する“調整型政治”が日本の特徴でした。しかし、高市総裁が示したのは、データと国民感覚に基づく“決断型政治”のスタイルです。

ネット上で支持が広がった背景にも、「政治が国民の声を反映した」という安心感があります。従来の政治が見落としてきた庶民の実感を政策に取り入れる動きが始まったことは、民主主義の成熟を示す一歩とも言えるでしょう。

4. 今後の課題 ― 改革を「継続」できるか

とはいえ、制度改革はスタートに過ぎません。教育・福祉・外国人支援などの見直しを進める上で、現場の声を丁寧に反映し、社会的混乱を防ぐ運用が不可欠です。特に、外国籍の子どもたちや留学生への支援方法をどう設計するかは、国際的な信頼にも関わる重要なテーマです。

また、制度変更に伴う地域格差や行政負担を最小限に抑えることも課題です。国が方向性を示すだけでなく、自治体・学校・市民が協働して運用していく枠組みを構築できるかどうかが、今後の成否を左右するでしょう。

5. 「常識の政治」への回帰

高市総裁の改革が国民に広く受け入れられた理由は、「極端ではないから」です。日本人の感覚に根ざした“常識的な政策”であることが、多くの支持を集めた最大の要因でした。政治が理想論や対立構造ではなく、現実と向き合う姿勢を取り戻すこと。それが国民の信頼を回復する第一歩となります。

今回の動きは、日本政治における「原点回帰」とも言えます。支援の在り方を見直し、国民の生活を最優先に考える姿勢は、国の方向性を安定させる土台となるでしょう。

6. 未来への展望 ― 「国民が育てる政治」へ

これからの日本に求められるのは、「政治家任せの改革」ではなく、「国民が共に育てる政治」です。SNSや地域活動を通じて、国民一人ひとりが声を上げ、制度改善に関与する時代が訪れています。高市総裁が示した改革の意義は、単なる制度変更ではなく、国民参加型の政治を促す契機でもあります。

政治の常識を取り戻すことは、同時に社会の自信を取り戻すことです。教育を通じて国家の未来を築くという原点に立ち返りながら、日本社会は次のステージへと進もうとしています。

――これが、2025年に始まった「常識の政治」への第一歩であり、日本が再び“自国の未来を自らの手で選ぶ”時代の幕開けなのです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません