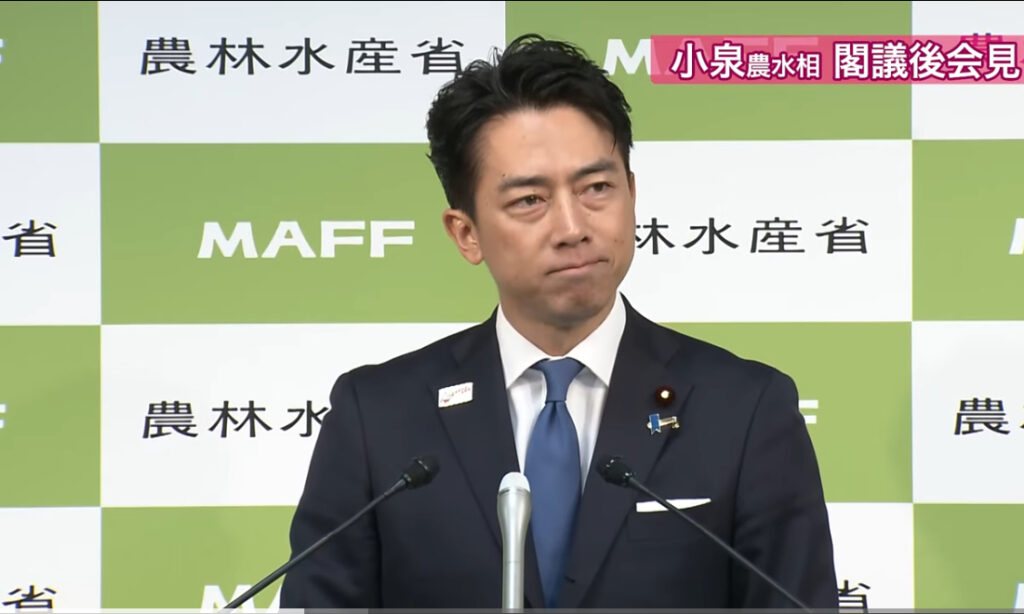

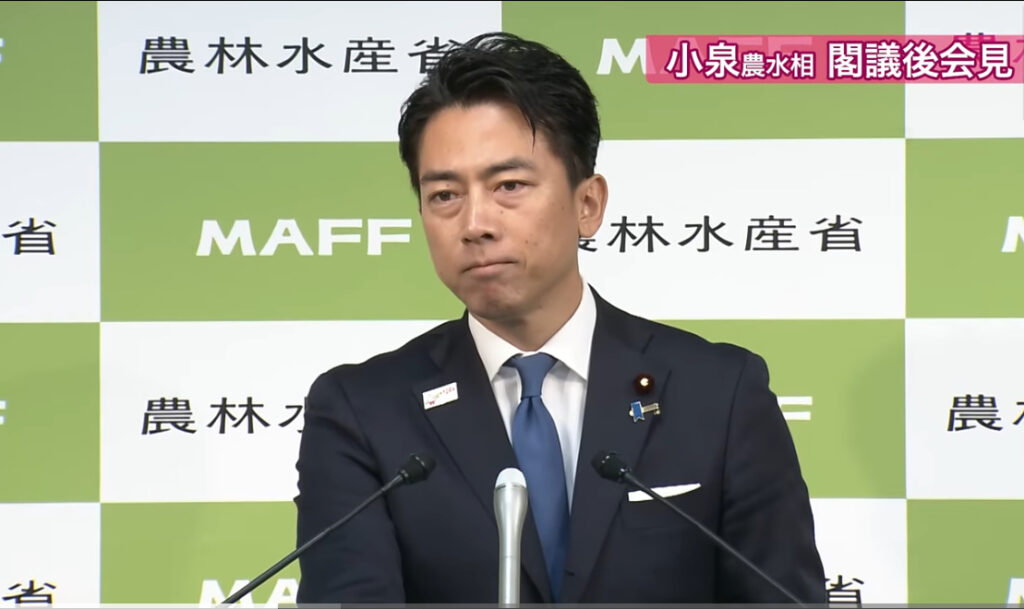

小泉進次郎氏の陣営に元デジタル相が関与したステマ疑惑発覚!学者酷評とSNS炎上で信頼失墜、支持率低下と選挙大転落の可能性

問題の発端 ― 小泉進次郎氏「ステマ指示」疑惑の概要

小泉進次郎氏の陣営で発覚した「ステマ指示」問題は、2025年の政界に大きな波紋を広げています。これまで「清潔で爽やかなイメージ」を武器にしてきた同氏にとって、このスキャンダルは致命的な失態となりかねません。

事の発端は、陣営内でSNSを中心にした情報戦略が展開される中で、一部スタッフに対し「特定の候補を持ち上げるコメント投稿を指示した」とされる疑惑が持ち上がったことです。これは一般的に「ステルスマーケティング(ステマ)」と呼ばれる行為にあたり、政治活動においては特に透明性が求められるため、倫理的にも大きな問題視されました。

報道によると、指示は元デジタル担当相経験者を含む陣営幹部から出されたとされ、デジタル時代の選挙戦術として「効果的」と判断された可能性があります。しかし、このような行為は有権者を欺くことに他ならず、発覚した時点で大きな逆風に変わりました。

さらに問題を大きくしたのは、インターネット上での拡散スピードです。SNSにおける疑惑の指摘が数時間のうちに数十万回以上シェアされ、一般市民の間で「小泉進次郎=不正な情報操作」というイメージが一気に広がってしまいました。これまで「人気と知名度」を最大の武器としてきた同氏にとって、この評判の失墜は大打撃といえます。

また、政治評論家や学者たちが相次いでコメントを発表し、ある有名学者は「こんな初歩的な戦略ミスはバカ丸出しだ」と厳しく断じました。これにより、単なる炎上ではなく「政治家としての資質が問われる事件」として世論が注目する展開に発展していったのです。

小泉氏がこれまで積み重ねてきた「国民の期待」と「改革派のイメージ」。そのすべてを揺るがしかねない今回のステマ疑惑は、政治生命を左右する重大なターニングポイントになると見られています。

学者からの酷評 ― 「バカ丸出し」と断じられた理由

小泉進次郎氏の「ステマ指示」疑惑が報じられた直後、最も注目を集めたのは学者や有識者による痛烈な批判でした。中でも有名政治学者が発した「バカ丸出し」という表現は、メディアを通じて大きく拡散し、ネット世論に火をつける決定打となりました。

学者の批判の本質は単なる侮辱ではなく、政治家としての判断力の欠如を指摘したものです。現代の情報社会において、政治家が「透明性」と「説明責任」を軽視することは、国民からの信頼を一瞬で失う致命的なリスクを伴います。それにもかかわらず、小泉陣営が短絡的に「SNS操作」に頼った点は、学術的な観点からも戦略ミスと見なされました。

批判した学者は特に以下の3点を問題視しました。

- ① 倫理的無理解: ステルスマーケティングが「欺瞞」と受け止められるリスクを想定していなかった。

- ② デジタルリテラシー不足: 情報拡散の速度と影響力を軽視し、炎上時のリスク管理が欠落していた。

- ③ 政治的資質の欠如: 信頼を最優先すべき政治家として「支持操作」という安易な手法を選択した。

これらの指摘は単なる学問的な議論に留まらず、世論と大きくリンクしました。特に若い世代を中心に「本当にこの人に国を任せられるのか?」という声が広がり、従来のカリスマ性に依存した支持基盤が揺らぎ始めました。

さらに、批判の「バカ丸出し」という表現が強烈であったため、ワイドショーやニュースサイトでも繰り返し引用され、言葉そのものがひとり歩きする現象が生まれました。結果として、小泉氏のイメージダウンは一層加速し、「政治家として未熟」「パフォーマンス先行型」という既存のレッテルが再び強調されることとなりました。

このように、学者の酷評は単なる一意見ではなく、国民の感情と結びつくことで小泉氏の信頼失墜を決定づける役割を果たしたのです。

ネット世論の反応 ― 炎上と支持離れ

小泉進次郎氏の「ステマ指示」疑惑は、報道直後からSNSを中心に猛烈な勢いで拡散しました。現代政治において、ネット世論は支持率や選挙結果に直結する大きな力を持っており、今回の炎上はまさにその典型例となりました。

Twitter(現X)、Instagram、YouTubeなどで「#ステマ進次郎」「#バカ丸出し」などのハッシュタグがトレンド入りし、数時間で数十万件の投稿が飛び交う事態に発展しました。その内容は次のように大きく分かれます。

- 批判派: 「やっぱり中身がない」「言葉だけで行動が伴っていない」「信頼できない」といった厳しい声。

- 失望派: かつての支持者が「期待していたのに裏切られた」とコメント。

- 揶揄派: ネットミーム化し、風刺画像やパロディ動画が多数拡散。

特に注目されたのは、従来の熱心な支持層の一部が離反し始めた点です。これまで「爽やかで若い政治家」として応援してきた層が、「結局は古い政治手法を繰り返しているだけではないか」と失望感を表明しました。支持者の失望は単なる批判よりも深刻であり、イメージ回復を一層困難にしています。

一方で、一部の擁護派も存在しました。「他の政治家も同じことをしている」「進次郎だけが叩かれすぎ」といった声ですが、その規模は限定的で、大勢を覆すほどの力はありませんでした。むしろ擁護発言さえも揶揄の対象となり、ネット空間では「進次郎=炎上キャラ」というレッテルが固定化していきました。

炎上の拡大は、政治家としての資質そのものを疑問視させる方向に働きました。ネット世論においては「一度ついたイメージは覆しにくい」という特徴があり、小泉氏の今後の活動や選挙戦に長期的な影響を及ぼす可能性が高いと考えられます。

さらに、オンラインメディアや動画配信者による解説動画も相次ぎ、炎上は単なるSNS上の騒動にとどまらず、一般層にまで浸透しました。結果として、今回の事件は小泉進次郎氏の「ブランド崩壊」を象徴する大きな転機となったのです。

陣営の戦略ミス ― 元デジタル相の関与

小泉進次郎氏の「ステマ指示」問題をより深刻なものにしたのは、単なるスタッフの独断ではなく、元デジタル担当相経験者が関与していたと報じられた点です。デジタル政策の第一線を経験した人物が、よりによって「不透明なネット工作」に加担したと受け止められ、政界・メディア双方から強い批判を浴びました。

陣営関係者によれば、選挙戦においてデジタル戦略は「必須の要素」として位置づけられており、SNSを通じた好意的な言及を増やすことが支持拡大の近道と考えられていたといいます。しかしそのアプローチが「有権者を欺く行為」に転じたことで、結果的に支持率を押し下げる逆効果を生んでしまいました。

ここで浮かび上がるのは3つの戦略ミスです。

- ① リスク管理の欠如: ステマが発覚した際のダメージを想定していなかった。

- ② 倫理基準の軽視: 政治活動は「透明性」が最重要にもかかわらず、その原則を無視。

- ③ デジタル戦略の誤用: 本来は「双方向性」や「共感の形成」が求められるのに、一方的な操作を選んだ。

特にデジタル相経験者が関与していたことは、象徴的な失策といえます。国民からすれば「デジタルに精通しているはずの人物が、なぜこんな稚拙な手法を選んだのか?」という疑問が湧き、批判は一層強まりました。

さらに、この事件は政治におけるデジタルリテラシーの欠如を浮き彫りにしました。デジタル技術は選挙戦で大きな力を発揮する一方で、その使い方を誤れば即座に信頼失墜につながります。小泉陣営がこの基本を理解していなかったこと自体が、今後の選挙戦術全体に不安を残す結果となりました。

結局、短期的な「イメージ操作」を狙った施策が、長期的な「信頼失墜」という代償を生み出してしまったのです。この戦略ミスは、進次郎氏本人の資質を問うだけでなく、陣営全体のガバナンス体制にまで疑問を投げかける事態となりました。

小泉進次郎氏のこれまでの評価と転落の兆し

小泉進次郎氏は、これまで「次世代のリーダー候補」として注目され続けてきました。父・小泉純一郎元首相の人気を背景に、爽やかなルックスと軽快なスピーチで国民の支持を集め、「議員票トップ」と呼ばれるほどの強固な地位を築いてきたのです。

特に若い世代や無党派層からの人気が高く、従来の政治家にはない発信力と話題性を持ち合わせていた点が強みでした。テレビやネットメディアで取り上げられる機会も多く、政治家というより「時代の象徴」としての存在感を発揮してきたとも言えます。

しかし、その一方で「中身が伴わない」という批判も根強く存在していました。政策に関する具体性が乏しい発言や、印象的な言葉遊びに終始する姿勢は、しばしば「進次郎構文」と揶揄され、政治的な実行力に疑問符がつけられてきました。

今回の「ステマ指示」疑惑は、そのような従来の批判を再び強調する形で作用しました。「やはり進次郎はイメージ先行型で、実務能力に欠けるのではないか」という見方が広がり、これまで築いてきた信頼を一気に損なう結果となったのです。

支持率の推移を見ても、疑惑発覚後には「議員票トップ」から転落する可能性が指摘されています。特に党内の支持は世論と直結しており、かつては若手のホープとして期待されていた進次郎氏が、今や「リスクのある存在」として距離を置かれ始めています。

また、過去の選挙戦においても進次郎氏は「スター候補」として圧倒的な票を集めてきましたが、その支持の大部分は「個人の人気」に依存していました。今回のようにイメージが崩れると、支持基盤が脆弱であることが露呈し、逆風が一気に押し寄せる危険性があります。

つまり、今回の事件は単なる一時的な失策ではなく、進次郎氏の政治家としての根本的な評価を変えかねない重大なターニングポイントなのです。かつての華やかな人気に隠れていた弱点が、ついに表面化したといえるでしょう。

政治家としての資質が問われる瞬間

「ステマ指示」疑惑によって、小泉進次郎氏はこれまで以上に政治家としての資質を問われる立場に立たされました。政治家にとって資質とは、単に政策立案能力や弁舌の巧みさではなく、国民からの信頼を獲得し、それを維持する力にほかなりません。

今回の問題は、その信頼の根幹を揺るがすものでした。特に以下の3つの観点から、資質不足が浮き彫りになったといえます。

- ① 判断力の欠如: 有権者を欺く可能性のある戦略を許可した時点で、リスク認識が甘すぎる。

- ② 言行不一致: 普段は「正直」「クリーン」を強調してきたにもかかわらず、裏では不透明な手法に頼った。

- ③ 危機管理能力の不足: 疑惑発覚後の対応が後手に回り、炎上拡大を抑えられなかった。

特に言行不一致の問題は深刻です。政治家が掲げる理念やスローガンは、有権者にとって信頼の拠り所となります。しかし、それと裏腹な行動をとった場合、国民は一瞬で「裏切られた」と感じ、支持を失います。小泉氏の今回の失策はまさにこの典型例といえるでしょう。

また、今回の件は小泉氏のリーダーシップの限界も浮き彫りにしました。リーダーとしての資質は「指示を出す力」ではなく、「組織を正しい方向へ導く力」にあります。仮に陣営スタッフが独断で動いたとしても、最終的に責任を取るのは候補者本人です。その責任を自覚していなかった点が、世論からの信頼を失う決定的要因となりました。

さらに、危機管理能力の不足も批判の的となりました。疑惑発覚後に迅速な釈明や説明があれば、炎上の規模は抑えられた可能性があります。しかし実際にはコメントが曖昧で、一部では「言い逃れ」と受け止められる内容に終始したため、逆に批判を助長してしまったのです。

つまり、今回の一連の流れは小泉進次郎氏にとって「政治家としての資質が最も厳しく問われた瞬間」であり、今後のキャリアにおいても大きな影を落とす出来事となるでしょう。

大転落の危険性 ― 今後の選挙への影響

「ステマ指示」疑惑によって、小泉進次郎氏の政治的キャリアは大転落の危機に直面しています。これまで議員票トップを誇っていた同氏ですが、信頼を失えば一気にその立場を失う可能性があります。

選挙において最も重要なのは、有権者からの信頼です。今回の疑惑で「不透明な政治手法を使う人物」というイメージが固定化すれば、支持層が大幅に減少することは避けられません。特に若年層や無党派層は情報感度が高く、SNSの炎上に敏感に反応します。そのため、進次郎氏の主要な支持層が最も離反しやすい立場にあるのです。

さらに、党内の評価にも大きな変化が生じています。これまで「将来の総理候補」と目されてきた小泉氏ですが、今回の失態で「リスクの高い人物」というレッテルを貼られ、重要ポストから外される可能性すら出てきました。党内競争においては信頼性が最も重要な要素の一つであり、その点で彼は致命的なダメージを負ったといえるでしょう。

また、今回の問題は選挙戦術の見直しにもつながると考えられます。デジタル戦略の失敗によって、有権者とのコミュニケーション手法そのものを再考せざるを得なくなり、進次郎氏にとっては「これまでの勝ちパターン」が通用しない状況に直面する可能性が高いのです。

過去の事例を見ても、一度大きな炎上を起こした政治家が支持を回復するのは容易ではありません。特に進次郎氏の場合、「イメージ先行型」として支持を集めてきた経緯があるため、そのイメージが崩れたときのダメージは他の政治家以上に深刻です。世論の信頼を回復するには、透明性を徹底した活動と、具体的な成果を積み重ねる以外に道はありません。

このまま適切な対応を怠れば、次回の選挙での得票数は大幅に減少し、「議員票トップ」からの転落は現実のものとなるでしょう。最悪の場合、党内での影響力を完全に失い、政治的な立場を大きく後退させる可能性すらあります。

つまり、小泉進次郎氏にとって今回の事件は、単なる一過性の炎上ではなく、政治生命を左右する重大な分岐点であり、その対応次第で未来が大きく変わるのです。

まとめ ― 今回の教訓と政治における透明性の重要性

小泉進次郎氏の「ステマ指示」疑惑は、単なる一陣営の失策にとどまらず、日本の政治全体に透明性の必要性を改めて突きつけました。現代の政治活動はSNSを中心に展開されることが多くなり、デジタル戦略は欠かせない要素となっています。しかし、その使い方を誤れば、今回のように一瞬で信頼を失うリスクを伴います。

今回の一件から導き出せる教訓は、大きく3つに整理できます。

- ① 透明性の確保: 有権者に対して隠し事をせず、オープンな姿勢を貫くことが信頼の基盤となる。

- ② 倫理的なデジタル活用: デジタル戦略は「操作」ではなく「共感の形成」に活用すべきである。

- ③ 危機管理能力の強化: 炎上や批判が起きた際に迅速かつ誠実に対応することが、ダメージを最小限に抑える鍵となる。

政治家にとって信頼は最大の資産です。それを失えば、いかに知名度が高くても、いかにメディア露出が多くても、選挙で勝つことはできません。今回の疑惑によって、小泉氏は「イメージだけでは生き残れない」という現実を突きつけられたといえるでしょう。

同時に、この問題は有権者にとっても大きな教訓を残しました。政治家がどのように情報発信を行っているのか、その裏側を見抜く力が求められているのです。SNS時代においては、受け取る側のリテラシーもまた重要な要素となっています。

結局のところ、小泉進次郎氏が政治家として再起できるかどうかは、今後の行動次第です。信頼を取り戻すためには、これまで以上に誠実さと実直さを示し、具体的な成果を積み上げていく必要があります。もしそれができなければ、「議員票トップ」から「大転落」というシナリオは現実のものとなるでしょう。

今回の事件は、政治における透明性と説明責任の重要性を浮き彫りにしました。そして、それを怠った政治家がどのような結末を迎えるのかという警鐘でもあるのです。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]