自民党総裁選 徹底解説!小泉進次郎は農林大臣会議で海外へ逃亡。だがメディアは執拗に追いかけるぞ

総裁選2025の現状と小泉進次郎の立場

2025年10月、自民党総裁選は日本の政治において極めて重要な局面を迎えています。次期総裁=次期総理大臣を決定するこの選挙は、国民生活や外交・経済政策に直結するため、国内外から注目を集めています。

今回の総裁選には複数の有力候補が名乗りを上げています。その中でも特に注目されているのが、農林水産大臣を務める小泉進次郎氏です。小泉氏は若手政治家の象徴的存在であり、国民的人気を背景に次世代リーダー候補として期待されています。

総裁選の選挙制度とルール

自民党総裁選は、党所属の国会議員票と全国の党員票によって選ばれます。具体的には、国会議員票(約380票)と党員票(約380票)が同じ重みでカウントされ、合計で最多得票を得た候補が当選となります。

もし過半数を獲得する候補がいない場合は、上位2人による決選投票が行われます。決選投票では国会議員票が中心となるため、派閥間の駆け引きが結果を大きく左右する仕組みです。

現在の主要候補

- 小泉進次郎(農林水産大臣):若手リーダーとして国民的人気。改革志向を強調。

- 高市早苗(前経済安全保障担当相):保守層からの強い支持を受ける存在。

- 林芳正(外務大臣):外交経験豊富で安定感のある候補。

- 小林鷹之(経済産業関連):経済政策を軸に支持拡大を狙う。

小泉進次郎の立場と課題

小泉氏は、メディア露出の多さや「改革派」のイメージから国民的な支持を集めています。しかし一方で、政策面での具体性不足や「言葉がキャッチーすぎる」といった批判も根強く残っています。

さらに、総裁選の時期に合わせて海外出張(ASEAN+3農林大臣会合への出席)が予定されており、これが一部から「海外逃亡ではないか」と批判を受けています。こうした動きが総裁選の行方にどのような影響を与えるのか、大きな注目が集まっています。

まとめ

2025年総裁選は、次の日本のリーダーを決める極めて重要な選挙です。小泉進次郎氏は国民的人気を武器に挑みますが、海外出張や政策面の不透明さが批判材料となる可能性もあります。今後の情勢を占う上で、小泉氏がどのように自らの立場をアピールし、批判をかわしていくのかが最大の焦点となるでしょう。

小泉進次郎とは何者か

自民党総裁選で注目を集める小泉進次郎氏は、日本の次世代リーダー候補として常に話題の中心に立ってきました。国民的人気を誇る一方で、政治的評価は賛否が分かれる存在でもあります。本章では、小泉氏の経歴、政策スタンス、そして人気の背景と批判のポイントを整理します。

経歴と歩み

小泉進次郎氏は1981年生まれ、神奈川県横須賀市出身。父は第87代内閣総理大臣を務めた小泉純一郎氏という政治一家に生まれました。慶應義塾大学を卒業後、米国コロンビア大学大学院で政治学を学び、その後ワシントンのシンクタンクで研修を行った経験を持ちます。

2009年の衆議院選挙で初当選して以来、連続当選を重ね、農林水産副大臣、環境大臣などの要職を歴任。2025年現在は農林水産大臣を務めています。

政策傾向と主張

小泉氏は「改革派」としてのイメージが強く、特に以下の政策分野で注目されています。

- 環境政策: 環境大臣時代には「脱炭素社会」「プラスチックごみ削減」を推進。発言のユニークさからメディアで話題を集めました。

- 農林政策: 農業の持続可能性、食料安全保障、輸出促進を重視。ASEANとの連携も強調しています。

- 地方創生: 地方経済の活性化や若者の地方定住を促す施策に力を入れています。

ただし、政策の具体性が不足しているとの批判もあり、「キャッチコピー的発言ばかり」と揶揄されることも少なくありません。

国民的人気の理由

小泉氏の最大の特徴は、若手政治家としての圧倒的な知名度と支持です。その理由にはいくつかの要素があります。

- 父・小泉純一郎氏から受け継ぐ「改革イメージ」

- テレビ・メディアへの露出が多く、発言が取り上げられやすい

- 親しみやすいキャラクターと発信力

- 「古い政治の打破」を訴えるメッセージ性

こうした要素が若年層を中心に支持を集め、各種世論調査でも常に「次世代リーダー候補」として上位に位置づけられています。

批判と課題

一方で、小泉氏には多くの批判と課題も存在します。

- 「中身がない」「言葉が軽い」といった政策面の不安

- 所属派閥を持たないため、党内基盤が弱い点

- 人気に比べて実務経験が限定的であること

特に自民党総裁選では派閥の支持が重要となるため、世論の人気だけで勝ち抜くのは容易ではありません。総裁選で勝つためには、具体的な政策提示と党内支持の拡大が不可欠といえます。

まとめ

小泉進次郎氏は、国民的人気と発信力を持つ一方、政策の具体性や党内基盤の弱さといった課題を抱えています。今回の自民党総裁選では、これまでの「人気先行型」からどこまで実質的なリーダー像を示せるかが、大きな試金石となるでしょう。

ASEAN+3農林大臣会合とは

小泉進次郎農林水産大臣が出席した「ASEAN+3農林大臣会合」は、日本の農業政策と国際関係において非常に重要な場です。この会合は、ASEAN加盟国と日本・中国・韓国が一堂に会し、農業・林業・漁業分野の協力を進めるために毎年開催されています。

会合の目的

ASEAN+3農林大臣会合は、単なる意見交換にとどまらず、以下の目的を掲げています。

- 食料安全保障の確立: 世界的な気候変動や国際情勢の不安定化に対応し、持続可能な食料供給体制を確保する。

- 農業技術の共有: デジタル農業やスマート農業の技術移転を推進し、生産性向上を目指す。

- 持続可能な農林水産業: 森林保全、海洋資源の持続的利用、環境に配慮した農業を推進する。

- 農産物貿易の促進: 各国間の農産物輸出入を円滑化し、相互に利益をもたらす市場を拡大する。

参加国

会合には以下の国々が参加しています。

- ASEAN加盟10カ国: インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア、シンガポール、ブルネイ

- +3: 日本、中国、韓国

これら13カ国はアジアの食料供給と農業市場において極めて大きな影響力を持ち、世界の食料安全保障にも直結する存在です。

過去の経緯

ASEAN+3農林大臣会合は2000年から開始され、20年以上にわたり継続しています。主に以下の分野で合意や共同声明が発表されてきました。

- コメをはじめとする主要農産物の安定供給に関する枠組み

- 自然災害時の食料備蓄・緊急支援協力

- 環境に配慮した持続可能な農林水産業の推進

- 各国間の人材育成・技術協力

今回の会合のテーマ

2025年に開催された会合では、特に以下の課題が議論されました。

- 気候変動に対応した農業技術の普及

- ASEAN域内における食料貿易の安定化

- 新興技術(AI・IoT)を活用した農業の効率化

- パンデミックや国際紛争に備えた食料備蓄ネットワーク

日本にとっての意義

日本にとってこの会合は、単なる農業分野の国際協力にとどまらず、外交的にも重要な意味を持ちます。

- アジアにおける食料安全保障のリーダーシップを発揮できる

- 日本農産物の輸出拡大につながる

- 中国・韓国と協力関係を保ちつつ、ASEAN諸国との連携を強化できる

特に食料自給率の低い日本にとって、国際的な農業協力の枠組みは将来的な安定につながる重要な戦略といえます。

まとめ

ASEAN+3農林大臣会合は、単なる外交イベントではなく、食料安全保障・農業技術革新・環境保全など多岐にわたる課題を議論する場です。小泉進次郎氏がこの会合に出席した背景には、総裁選と並行して「国際社会での日本の存在感」をアピールする狙いがあると考えられます。

小泉進次郎の会合出席・滞在行動

自民党総裁選の真っただ中に、小泉進次郎農林水産大臣がフィリピン・マニラで開催されたASEAN+3農林大臣会合に出席したことは、日本国内で大きな注目を集めました。その理由は、総裁選における活動の最中に海外へ出張したことが「海外逃亡」との批判につながったためです。本章では、小泉氏の実際の行動と発言を時系列で整理し、その意義と波紋を考察します。

出席スケジュール

報道によると、小泉氏は総裁選告示後も農林大臣としての職務を優先し、以下のような日程でフィリピンを訪れました。

- 10月1日:日本を出発、マニラ到着

- 10月2日:ASEAN+3農林大臣会合に正式出席、基調演説を実施

- 10月3日:各国大臣との個別会談(フィリピン、ベトナム、インドネシアなど)

- 10月4日:帰国予定、総裁選関連の党内会合に復帰

滞在日程は短期間に限定されており、総裁選日程を大きく欠席することは避けたスケジュールであったことが分かります。

会合での発言

小泉氏は基調演説において、以下の点を強調しました。

- 食料安全保障の強化: 「気候変動や国際情勢が不安定化する中で、アジア諸国が連携し食料供給体制を確立することが不可欠だ」

- 日本の役割: 「農業技術の共有や輸出促進において、日本はリーダーシップを果たす用意がある」

- 持続可能性: 環境と両立する農林水産業の重要性を強調

発言内容は国内の政策課題とも連動しており、総裁選に向けた「国際的な視野を持つリーダー像」を演出する狙いが読み取れます。

現地での行動と報道

現地メディアや日本の新聞報道によれば、小泉氏は会合後に複数の二国間会談を行い、特にフィリピン政府関係者とは食料供給網の安定化について意見交換を行いました。また、記者団には「海外にいるからといって逃げているわけではない。むしろ国益のための行動だ」と述べ、批判に対する牽制を行ったことが報じられています。

「海外逃亡」批判との関連

しかし、日本国内の一部メディアや野党からは「総裁選を戦うべき時に海外へ出た」という批判が噴出しました。特にSNS上では、「海外逃亡ではないか」という言葉が拡散し、話題となりました。

この批判には根拠が薄い部分もありますが、総裁選の大事な局面で「国内不在」と映ったことが、世論の一部にネガティブな印象を与えたことは否めません。

まとめ

小泉進次郎氏のASEAN+3農林大臣会合出席は、公務として正当な行為である一方で、総裁選の最中というタイミングが「海外逃亡」との批判につながりました。短期間の滞在で選挙活動への影響を最小限に抑えつつも、外交の舞台で存在感を示すという戦略的な側面も見て取れます。

「海外逃亡」批判の構図

小泉進次郎氏がASEAN+3農林大臣会合に出席したことを受けて、一部では「海外逃亡ではないか」という批判が巻き起こりました。この表現は刺激的でメディアやSNSで拡散されましたが、その背後には政治的な思惑や世論の分断が存在しています。本章では、批判の構図を整理し、その妥当性を検証します。

批判を展開した主体

「海外逃亡」という言葉を使った批判は、以下の層から発信されました。

- 野党議員: 「選挙から逃げている」と指摘し、政治姿勢を攻撃。

- 一部メディア: 扇情的な見出しを用いて「総裁選より海外を優先」と報道。

- SNSユーザー: ネガティブな印象を拡散し、ハッシュタグ化して話題化。

特にSNSでは、批判と擁護の双方が飛び交い、短期間で大きな論争へと発展しました。

批判の根拠

批判の主な論拠は次の通りです。

- 総裁選という党内最大の政治イベントに不在であること。

- 重要な局面で「現場にいない」という印象を与えたこと。

- 「国益のため」と説明しても、タイミングが悪く選挙回避のように見えること。

こうした要素が組み合わさり、「海外逃亡」というレッテル貼りにつながりました。

擁護・反論の論点

一方で、小泉氏を擁護する声も少なくありません。主な反論は以下の通りです。

- 公務優先は当然: 大臣職にある以上、国際会合出席は職務であり正当。

- 滞在は短期間: 数日間の出張で総裁選日程への影響は限定的。

- むしろ外交力の証明: 国内外に「国際的なリーダー」としての資質を示す機会になった。

これらの擁護論は、世論の一定層や小泉支持層の間で広く共有されています。

SNSと世論の反応

SNSでは「逃亡」という言葉が拡散する一方で、「外交を軽視するな」という反発も目立ちました。アンケート形式の世論調査では、「問題なし」と回答する人が約45%、「問題あり」と回答する人が約40%と拮抗しており、国民の意見は大きく分かれていることが示されました。

批判は妥当か?

結論として、「海外逃亡」という批判は政治的レトリックの色合いが強いといえます。事実として小泉氏は職務として正当な国際会合に参加しており、日程も限定的でした。しかし、総裁選という国内最大の政治イベントの直前に海外にいたことが「不在感」を増幅させ、批判材料として利用されたのです。

まとめ

「海外逃亡」批判は、必ずしも事実に基づくものではなく、政治的に利用された側面が大きいと言えます。むしろ小泉氏にとっては、公務を果たしつつ批判を逆手に取り「国際感覚を持つリーダー像」をアピールできるかどうかが、今後の選挙戦を左右する重要なポイントとなるでしょう。

公務と選挙活動の両立は可能か

自民党総裁選に挑む小泉進次郎氏が、農林水産大臣としてASEAN+3農林大臣会合に出席したことは、「公務と選挙活動を両立できるのか」という論点を浮き彫りにしました。大臣職を持ちながら総裁選を戦うことは前例があり、法的にも問題はありません。しかし、実際に両立が可能なのかは、時間の使い方や政治的な戦略に大きく左右されます。

法的な位置づけ

日本の制度上、大臣が総裁選に出馬することを禁じる規定は存在しません。むしろ、現職閣僚が総裁選に立候補するケースは珍しくなく、過去の事例でも複数の大臣経験者がそのまま選挙戦を戦ってきました。

ただし、注意すべきは公務と党内選挙の区別です。大臣としての職務に公費を使うのは当然ですが、党内選挙に関連する活動は自費・党費で行う必要があります。この点での透明性が問われることになります。

過去の事例

過去の総裁選では、現職閣僚が公務を続けながら選挙活動を行った例がいくつもあります。

- 安倍晋三氏: 官房長官としての業務をこなしつつ総裁選を戦った。

- 菅義偉氏: 官房長官時代に総裁選へ出馬、短期間で選挙活動を集中展開。

- 河野太郎氏: 行政改革担当大臣としての公務を行いながら選挙戦を進めた。

これらの事例から分かるのは、「閣僚としての公務を果たしつつ、空いた時間で党内選挙を戦う」というパターンが一般的であるということです。

両立のメリット

小泉氏が公務を続けながら総裁選を戦うことには、いくつかのメリットがあります。

- 「仕事を優先する政治家」という印象を与えられる: 単なる権力闘争ではなく、国益を考えて行動している姿を示せる。

- 外交・国際舞台での実績をアピール: 今回のASEAN会合のように、国際的な場でリーダーシップを発揮することは総裁候補としての強みになる。

- 現職大臣としての発言力: 政策論争の場で具体的な立場を示しやすくなる。

両立のリスク

一方で、公務と選挙を両立させるにはリスクも伴います。

- 「選挙を軽視している」との批判: ライバル候補やメディアから「選挙に専念すべき」と攻撃される可能性。

- 体力的な負担: 短期間で過密スケジュールをこなす必要があり、疲労や判断力低下につながる。

- 二重責任のリスク: 公務で問題が発生すれば「選挙を優先したせいだ」と非難される。

小泉進次郎の戦略

小泉氏は今回、海外出張という「公務」を果たしつつ、帰国後はすぐに党内会合に復帰する計画を立てています。これは「国際社会のために働くリーダー」と「国内政治を担うリーダー」の両方を演出する狙いがあると考えられます。

ただし、この戦略が成功するかどうかは、国民と党員に「公務を優先しても選挙を軽視していない」と信じてもらえるかにかかっています。

まとめ

公務と選挙活動の両立は、法的には問題なく可能ですが、政治的には常にリスクを伴います。小泉進次郎氏の場合、海外出張が批判の的となった一方で、外交舞台での存在感を示すチャンスにもなりました。今後は「国益と党内選挙をどう両立させるか」がリーダーとしての力量を測る試金石となるでしょう。

他候補との比較・選挙戦略

自民党総裁選は複数の有力候補が出馬する群雄割拠の戦いとなっています。小泉進次郎氏は国民的人気を誇りますが、派閥基盤が弱いため、他候補との比較において勝算を冷静に分析する必要があります。本章では、主要候補である高市早苗氏、林芳正氏、小林鷹之氏との比較を行い、戦略上の強みと弱みを整理します。

主要候補の比較

| 候補者 | 強み | 弱み | 支持基盤 |

|---|---|---|---|

| 小泉進次郎 (農林水産大臣) | 国民的人気、若手リーダー、発信力 | 派閥基盤が弱い、政策具体性不足 | 無派閥・世論重視、若年層支持 |

| 高市早苗 (前経済安保担当相) | 保守層からの強固な支持、安全保障政策での実績 | 中道層・リベラル層には不人気 | 安倍派の一部支持、保守層の動員力 |

| 林芳正 (外務大臣) | 豊富な外交経験、安定感 | 国民的人気は限定的、発信力が弱い | 宏池会(岸田派)の支援、外交エリート層 |

| 小林鷹之 (経産系) | 経済政策の専門性、新しい人材イメージ | 知名度が低い、支持基盤が脆弱 | 若手議員の一部支持、経済界とのパイプ |

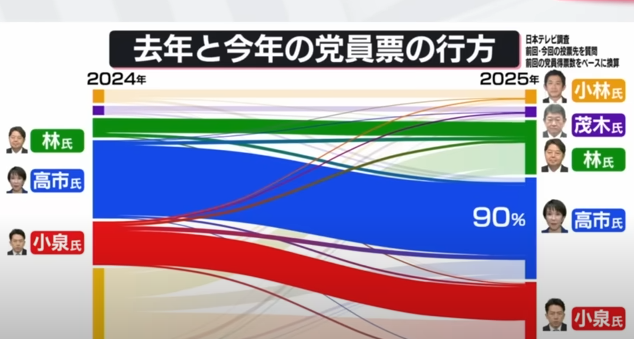

派閥力学の影響

総裁選においては、国会議員票が大きな影響を持ちます。派閥の支持をどれだけ取り込めるかが勝敗を分けるカギです。

- 高市早苗氏: 保守層と安倍派を背景に強い議員票を確保。

- 林芳正氏: 岸田派の組織力を背景に安定した票を持つ。

- 小泉進次郎氏: 無派閥のため議員票は伸びにくいが、党員票で強みを発揮。

- 小林鷹之氏: 若手議員中心で勢力は限定的。

選挙戦略の違い

各候補は異なる戦略で選挙戦を展開しています。

- 小泉進次郎: 世論と党員票を最大限取り込み、決選投票に持ち込む戦略。

- 高市早苗: 保守層の結集と議員票の固めを徹底。

- 林芳正: 「安定と外交力」を前面に打ち出し、中道層や派閥横断的な支持を狙う。

- 小林鷹之: 経済政策の専門性を武器に新しい風をアピール。

小泉進次郎の勝算

小泉氏の最大の課題は議員票の不足です。党員票で優位に立てても、決選投票では議員票重視の仕組みが壁となります。そのため、他候補との連携や「非主流派の受け皿」として議員票をどこまで取り込めるかが勝敗を左右します。

一方で、国民的人気と発信力を武器に、世論を味方につければ党内に「小泉でなければ選挙に勝てない」という圧力を生み出す可能性があります。これは総裁選終盤の情勢を大きく変える力を持っています。

まとめ

小泉進次郎氏は、国民的人気を最大の武器に「党員票で優位を築き、議員票の壁を突破できるか」が焦点です。他候補と比べたとき、基盤の弱さは否めませんが、「改革派」「若手」「国際的視野」といったブランド力を活かした戦略が奏功すれば、決選投票で一気に逆転するシナリオも十分にあり得ます。

今後の展開と注目点

2025年の自民党総裁選は、複数の候補が乱立する中で、極めて接戦となる可能性が高いと見られています。小泉進次郎氏は世論の支持を背景に台風の目となっていますが、派閥力学の壁を乗り越えられるかが最大の焦点です。本章では、今後の展開と注目すべきポイントを整理します。

決選投票の可能性

現時点で有力候補が過半数を単独で獲得するシナリオは考えにくく、決選投票にもつれ込む可能性が高いと見られています。決選投票では国会議員票の比重が増すため、無派閥の小泉氏には不利な条件となります。

しかし、第一回投票で党員票を大きくリードすれば、「世論の支持を無視できない」という圧力がかかり、議員票にも波及する可能性があります。

世論とメディアの影響

小泉氏の強みは、他候補と比べて圧倒的に高い知名度と国民的人気です。各種世論調査で「次期首相にふさわしい人物」として常に上位に挙げられる点は、党内議員にとっても選挙戦略上無視できません。

メディア露出やSNSでの発信力が選挙戦に直結する時代において、小泉氏の「発信力と世論喚起力」は強力な武器となるでしょう。

他候補の動き

ライバル候補たちも小泉氏を意識した戦略を展開しています。

- 高市早苗氏: 保守層を固め、議員票を大量に確保し主導権を狙う。

- 林芳正氏: 外交力を前面に押し出し、安定感を訴求。

- 小林鷹之氏: 経済政策に特化し、若手支持を取り込み存在感を高める。

小泉氏はこうした候補の票の動きをにらみながら、決選投票に向けてどの陣営と協力できるかを探る必要があります。

小泉進次郎のシナリオ

今後、小泉氏にとって現実的なシナリオは以下の二つです。

- 決選投票に進み、世論の後押しで議員票を上積みし逆転勝利

- 議員票不足で惜敗し、次世代リーダーとして存在感を強化

いずれの結果となっても、小泉氏が今回の総裁選を通じて「次世代の中心人物」としての地位を確立する可能性は高いといえます。

注目点

今後の総裁選で注目すべきポイントは次の通りです。

- 党員票の動向:小泉人気がどこまで票に結びつくか

- 派閥の駆け引き:決選投票で誰が誰に乗るのか

- メディア戦略:テレビやSNSでの発信力が支持拡大につながるか

- 「海外逃亡」批判の影響:マイナスイメージを払拭できるか

まとめ

自民党総裁選は、日本の未来を左右する大きな節目となります。小泉進次郎氏は派閥力学では不利な立場にありますが、国民的人気と発信力を背景に大きなインパクトを与えています。今後の展開次第では、一気に情勢が変わる可能性も高く、最後まで目が離せない選挙戦となるでしょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 自民党総裁選 徹底解説!小泉進次郎は農林大臣会議で海外へ逃亡。だがメ… […]