自民党総裁選 徹底解説!小泉進次郎はステマ問題の重大性をあまりに理解していないことが判明w

自民党総裁選2025の全体像

2025年、日本政治の最大の関心事のひとつが「自民党総裁選」です。自民党は長期にわたり政権与党として日本を牽引しており、その総裁は事実上「次期首相」となるため、総裁選の結果は国民生活に直結します。したがって、この選挙は単なる党内人事にとどまらず、国全体の方向性を決定づける重要な政治イベントです。

総裁選の仕組み

自民党総裁選は、党所属の国会議員と党員・党友による投票で行われます。国会議員票は約380票前後、党員票は同数程度が割り当てられ、合計で700票以上が争われます。この「二重構造」によって、党内力学と国民に近い党員の意向がバランスを取りながら結果に反映される仕組みになっています。

2025年総裁選の注目点

今回の総裁選が特に注目されるのは、次のような要素があるからです。

- 長期政権後の「ポスト○○」をめぐる争い

- 若手からベテランまで幅広い候補者が名乗りを上げている点

- 国民的人気を背景にした「外向き候補」と、党内実力者との対決構図

- 経済対策、少子化、外交・安全保障など日本の将来を左右する争点

国民が注目すべき理由

総裁選は「自民党の党首選挙」であると同時に、日本の次期リーダーを決めるプロセスです。特に2025年は、経済回復の道筋や国際社会における日本の役割が問われる節目にあたります。そのため、この選挙の行方は政治的関心を持つ国民だけでなく、幅広い層に影響を与えることは間違いありません。

メディアと世論の影響

近年はSNSやオンラインメディアの影響力が拡大しており、総裁選の報じられ方が候補者のイメージや支持率に直結する傾向があります。従来は「派閥力学」が決定的要素でしたが、今は「国民的支持」と「メディア戦略」も同等に重要な要素となっています。

まとめ

自民党総裁選2025は、単なる党内イベントではなく、日本の未来を左右する選挙です。候補者の政策だけでなく、支持基盤や世論の動向、さらには政治倫理の問題まで多角的に見ていくことが求められます。次の章では、その中でも特に注目を集める小泉進次郎氏の立ち位置について解説していきます。

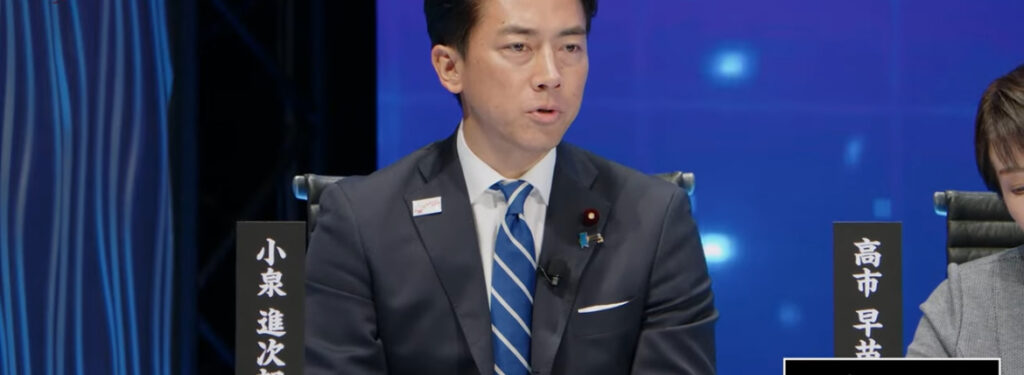

小泉進次郎氏の立ち位置

自民党総裁選2025において、最も注目を集める候補の一人が小泉進次郎氏です。彼はこれまで「次世代のリーダー」として国民から高い支持を受けてきましたが、一方で政治手腕や実務能力に対する評価は賛否が分かれています。特に、近年のステマ問題をめぐる動きは、彼の政治家としての資質や倫理観を問う声を強めています。

これまでの実績と国民的イメージ

小泉進次郎氏は、元首相・小泉純一郎氏の息子として政界入りし、若手のホープとして注目されました。環境大臣時代には「プラスチック削減」や「気候変動対策」を打ち出し、若い世代や環境意識の高い層から支持を集めました。一方で、政策内容が抽象的で実効性に乏しいとの批判も受けています。こうした「発信力はあるが成果が見えにくい」という評価は、彼の政治家としての特徴を象徴しています。

党内での立ち位置

自民党内での小泉氏の立場は、必ずしも強固とはいえません。大きな派閥に属さず、「無派閥の人気者」という位置づけが続いています。これは一方で「しがらみが少ない自由な候補」としての魅力でもありますが、総裁選の票集めにおいては派閥力学が依然として重要であるため、組織票の確保という面で課題を抱えています。

国民人気とメディア戦略

小泉氏の最大の武器は「国民的人気」です。テレビやネットメディアでの発信力は群を抜いており、総裁選のように国民の注目度が高い場面では、その存在感を一層発揮します。しかし、近年はメディアでの露出が逆に「イメージ先行」「中身がない」という批判を招くことも増えており、そのバランスが総裁選にどう影響するかがポイントとなります。

ステマ問題によるイメージ低下

2025年の総裁選を前に大きな影を落としているのが「ステマ問題」です。政治家としての発言や活動に商業的な宣伝要素が混ざっているのではないかという疑念が報じられ、信頼性を揺るがしています。この問題は単なる広告手法の是非ではなく、「政治家としての誠実さ」「透明性」という根本的な資質に直結しており、小泉氏にとって致命的な弱点となりかねません。

支持者層の動向

小泉氏を支持する層は、比較的若い世代や都市部の有権者に多く見られます。彼のカジュアルな発信スタイルや改革志向の姿勢が共感を呼んできました。しかし、今回のステマ問題で「裏切られた」と感じる支持者も出始めており、人気の持続性に陰りが見える可能性があります。

まとめ

小泉進次郎氏は、自民党総裁選2025において「国民的人気を誇る外向き候補」として強い存在感を示す一方で、党内基盤の弱さやステマ問題によるイメージ低下といった課題を抱えています。今後の選挙戦では「信頼回復」と「政策の具体性」が問われることになるでしょう。次章では、ステマ問題そのものについて詳しく掘り下げ、その重大性を解説していきます。

ステマ問題の発覚と経緯

小泉進次郎氏を巡る「ステマ問題」は、自民党総裁選2025の大きな争点のひとつとして浮上しました。ステルスマーケティング、通称「ステマ」とは、広告であることを明示せずに宣伝活動を行い、消費者や有権者を意図的に誘導する行為を指します。政治の世界においてこの問題が表面化したことは、単なるイメージ戦略の問題を超えて、政治倫理や有権者の信頼に直結する重大なテーマです。

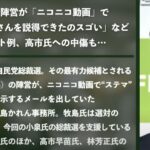

問題が報じられたきっかけ

ステマ問題が注目を集めたのは、2024年末から2025年初頭にかけての一連の報道でした。複数のメディアが、小泉氏の関与が疑われる「不自然な広報活動」について指摘。具体的には、政策発表や活動報告が「有料でプロモーションされたコンテンツ」であるにも関わらず、あたかも自然な報道や第三者の意見のように拡散されていたケースが明らかになりました。

SNSとインフルエンサーの活用

問題がさらに注目されたのは、SNSを通じた拡散手法でした。複数のインフルエンサーが小泉氏の政策や活動を取り上げ、好意的な意見を発信していましたが、その一部に「PRであることを明示していなかった」事例が存在すると報じられました。これにより、「本当に自然発生的な支持なのか」「裏で資金が動いていたのではないか」という疑念が広がったのです。

有権者からの反応

この問題に対して、有権者の反応は非常に厳しいものでした。「広告なら広告と分かるようにすべき」「政治家がステマに関与するのは信頼を裏切る行為だ」という批判が噴出。特に、若者世代の一部からは「政治も結局はマーケティングか」という冷めた声が広がり、政治不信を加速させる要因となりました。

党内での波紋

自民党内でも、この問題は大きな波紋を呼びました。派閥幹部やベテラン議員からは「総裁選に水を差す」「党の信頼を失墜させる」との懸念が相次ぎ、小泉氏の立候補を支持する動きにブレーキがかかる場面も見られました。特に、総裁選は国民的関心が高いため、「不祥事のイメージ」を背負った候補が出馬することへのリスクが強調されています。

過去の類似事例との比較

日本において政治家がステマ問題で直接批判を浴びるのは珍しいことです。しかし、企業や芸能界では過去に同様の問題が発生し、社会的信頼を大きく損なったケースが多数存在します。そのため、「政治の世界でステマが横行すれば、民主主義そのものが揺らぐ」という危機感が強まっています。

まとめ

ステマ問題は、小泉進次郎氏個人の信頼を損なうだけでなく、政治そのものへの信頼を揺るがす重大な出来事です。問題がどのように発覚し、どのように広がったのかを理解することは、総裁選の行方を見極めるうえで不可欠です。次章では、この問題の本質的な重大性について、さらに深掘りして解説していきます。

ステマ問題の重大性とは

ステルスマーケティング、いわゆる「ステマ」は、消費者や有権者に広告であることを隠したまま宣伝活動を行う行為です。これはビジネスの世界でも大きな問題とされていますが、政治の世界においてはさらに深刻な意味を持ちます。なぜなら、国民が政治家を選ぶ際の判断材料が歪められる可能性があるからです。小泉進次郎氏を巡るステマ問題は、単なるイメージ戦略を超え、民主主義の根幹を揺るがすものとして位置づけられるべき重大なテーマなのです。

なぜ「単なる広告問題」では済まされないのか

ステマが政治で行われた場合、それは「情報操作」に直結します。例えば、特定の政策が自然に支持されているかのように演出された場合、有権者は事実を誤認し、実際よりも好意的に評価してしまう危険性があります。これは民主主義の基本原則である「自由で公正な意思決定」を阻害する行為であり、極めて深刻な問題です。

国民の信頼を揺るがす

政治における最大の基盤は「信頼」です。有権者が政治家を信じられなくなれば、投票行動そのものが萎縮し、結果として政治参加の低下を招きます。小泉氏のステマ問題は「人気政治家だからこそ許されない」という声が強く、国民の失望感を一層深めるリスクをはらんでいます。特に若者層はSNSでの発信を通じて情報を得る割合が高いため、ステマによる欺瞞が直接的に信頼喪失につながりやすいのです。

政治倫理の観点からの重大性

政治倫理とは、政治家が社会に対して負う責任と透明性を確保するための基準です。ステマはこの倫理に反する行為であり、透明性を欠く活動は「裏取引」「情報操作」と受け取られかねません。そのため、たとえ法律で明確に禁止されていなくても、倫理的観点から強い批判の対象となります。特に総裁選という日本のトップリーダーを決める場面での発覚は、党や国全体のガバナンスに疑問を投げかける事態となります。

国際的な視点から見た影響

先進国の多くでは、政治広告や広報活動において「透明性」を確保するルールが厳格に設けられています。例えばアメリカでは、選挙広告には必ずスポンサー表示が義務付けられ、違反した場合は重大な法的責任を問われます。こうした国際基準から見れば、日本の政治におけるステマ問題は「後進的」であるとの評価を受ける可能性が高く、外交や国際的信用に影響を及ぼしかねません。

総裁選への影響

ステマ問題が総裁選に与える影響は計り知れません。有権者の不信が高まれば、世論調査の支持率は急落し、党員票の動向にも影響が及びます。また、党内の派閥や有力者が「リスクが高い」と判断すれば、小泉氏を支持する動きが鈍化する可能性も十分にあります。結果として、総裁選全体の構図を大きく変える火種になりかねないのです。

まとめ

小泉進次郎氏のステマ問題は、単なる広告の手法を超えて、民主主義の根幹にかかわる重大な問題です。国民の信頼、政治倫理、国際的評価のいずれの観点から見ても軽視できないテーマであり、総裁選2025の最大の争点の一つになることは避けられません。次章では、有権者にとってこの問題がどのような影響を与えるのかについて詳しく見ていきます。

ステマ問題の重大性とは

ステルスマーケティング、いわゆる「ステマ」は、消費者や有権者に広告であることを隠したまま宣伝活動を行う行為です。これはビジネスの世界でも大きな問題とされていますが、政治の世界においてはさらに深刻な意味を持ちます。なぜなら、国民が政治家を選ぶ際の判断材料が歪められる可能性があるからです。小泉進次郎氏を巡るステマ問題は、単なるイメージ戦略を超え、民主主義の根幹を揺るがすものとして位置づけられるべき重大なテーマなのです。

なぜ「単なる広告問題」では済まされないのか

ステマが政治で行われた場合、それは「情報操作」に直結します。例えば、特定の政策が自然に支持されているかのように演出された場合、有権者は事実を誤認し、実際よりも好意的に評価してしまう危険性があります。これは民主主義の基本原則である「自由で公正な意思決定」を阻害する行為であり、極めて深刻な問題です。

国民の信頼を揺るがす

政治における最大の基盤は「信頼」です。有権者が政治家を信じられなくなれば、投票行動そのものが萎縮し、結果として政治参加の低下を招きます。小泉氏のステマ問題は「人気政治家だからこそ許されない」という声が強く、国民の失望感を一層深めるリスクをはらんでいます。特に若者層はSNSでの発信を通じて情報を得る割合が高いため、ステマによる欺瞞が直接的に信頼喪失につながりやすいのです。

政治倫理の観点からの重大性

政治倫理とは、政治家が社会に対して負う責任と透明性を確保するための基準です。ステマはこの倫理に反する行為であり、透明性を欠く活動は「裏取引」「情報操作」と受け取られかねません。そのため、たとえ法律で明確に禁止されていなくても、倫理的観点から強い批判の対象となります。特に総裁選という日本のトップリーダーを決める場面での発覚は、党や国全体のガバナンスに疑問を投げかける事態となります。

国際的な視点から見た影響

先進国の多くでは、政治広告や広報活動において「透明性」を確保するルールが厳格に設けられています。例えばアメリカでは、選挙広告には必ずスポンサー表示が義務付けられ、違反した場合は重大な法的責任を問われます。こうした国際基準から見れば、日本の政治におけるステマ問題は「後進的」であるとの評価を受ける可能性が高く、外交や国際的信用に影響を及ぼしかねません。

総裁選への影響

ステマ問題が総裁選に与える影響は計り知れません。有権者の不信が高まれば、世論調査の支持率は急落し、党員票の動向にも影響が及びます。また、党内の派閥や有力者が「リスクが高い」と判断すれば、小泉氏を支持する動きが鈍化する可能性も十分にあります。結果として、総裁選全体の構図を大きく変える火種になりかねないのです。

まとめ

小泉進次郎氏のステマ問題は、単なる広告の手法を超えて、民主主義の根幹にかかわる重大な問題です。国民の信頼、政治倫理、国際的評価のいずれの観点から見ても軽視できないテーマであり、総裁選2025の最大の争点の一つになることは避けられません。次章では、有権者にとってこの問題がどのような影響を与えるのかについて詳しく見ていきます。

自民党全体への波及

小泉進次郎氏のステマ問題は、単なる個人の不祥事にとどまらず、自民党全体に大きな波及効果をもたらしています。自民党は長年にわたり日本の与党として政権を担ってきただけに、その内部で起きた不祥事や不信感は、党の信頼性そのものを揺るがすことになります。総裁選という「次の首相を決める」重要な局面で表面化したことで、党のガバナンスや透明性に対する国民の視線が一層厳しくなっています。

派閥への影響

自民党の特徴である派閥政治は、総裁選における最大のパワーバランスを形成します。小泉氏が無派閥であるため、彼の問題が直接派閥にダメージを与えることは限定的です。しかし、党内世論が悪化すれば「リスクのある候補を支援することは得策ではない」との判断が広がり、結果的に派閥の支持先が変わる可能性があります。派閥同士の駆け引きが続く総裁選において、これは大きな意味を持ちます。

党の信頼性低下

党全体のイメージもまた大きく揺らいでいます。自民党は過去にも政治資金問題や不祥事に直面してきましたが、今回は「情報操作」という新しいタイプの不信です。国民からすれば「自民党の政治家は透明性を欠いているのではないか」という疑念が広がり、これは政権与党としての信頼性に直結します。特に総裁選は日本の未来を担うリーダーを選ぶ場であるため、このタイミングでの不信は党全体に痛手となります。

他候補者への影響

小泉氏の問題は、他の候補者にとっても無視できない要素です。一部の候補者は「透明性」「正直さ」を前面に押し出し、自身のクリーンなイメージを強調する戦略を取るでしょう。逆に、小泉氏を擁護する姿勢を見せれば「同じ穴のムジナ」と見られるリスクもあり、候補者同士の立ち回りに大きな影響を与えます。結果として、総裁選の議論が政策よりも「倫理性」「透明性」に集中する可能性もあります。

党内改革の必要性

ステマ問題は、自民党に対して「党内の情報管理や倫理規範を見直すべきだ」という強い圧力を生んでいます。もし党が有効な対応策を打ち出せなければ、国民からの信頼回復は難しく、次の国政選挙に悪影響を及ぼす可能性もあります。逆に言えば、この機会を契機として党内規律やガバナンスを強化できれば、長期的には信頼回復への一歩となるでしょう。

国際的評価への影響

日本の与党である自民党の総裁選は、海外からも注目されています。もし総裁候補がステマ問題に揺れていると報じられれば、日本政治の透明性に疑問符が付けられ、国際社会での信頼性を損なう恐れがあります。これは外交や経済交渉にも影響を及ぼしかねず、党にとっては国内外の両面で大きなリスクとなります。

まとめ

小泉進次郎氏のステマ問題は、自民党全体にとって無視できない大きな課題です。派閥の戦略や他候補者の立ち回りに影響を与えるだけでなく、党全体の信頼性を低下させ、さらには国際的な評価にも影響を及ぼす可能性があります。今後、自民党がどのように対応するかは、総裁選の結果だけでなく、党の将来をも左右する重要な分岐点となるでしょう。次章では、この問題を海外政治の事例と比較しながら考察していきます。

海外政治と比較するステマ問題

日本で小泉進次郎氏のステマ問題が大きな注目を集めているのは、国内だけの話ではありません。海外の政治シーンでも「情報操作」「広告と政治の境界線」がしばしば問題となってきました。海外の事例と比較することで、日本の現状がいかに深刻であり、またどのような教訓を得られるのかを明確にすることができます。

アメリカにおける政治広告の透明性

アメリカでは選挙広告の透明性が厳格に規定されています。連邦選挙委員会(FEC)は、すべての選挙広告に「誰がスポンサーであるか」を明示することを義務付けています。さらに、資金の流れも公開されており、選挙資金規制法(FECA)によって候補者や団体は寄付・支出の詳細を定期的に報告しなければなりません。これに違反した場合、法的な罰則が科せられるため、ステマのような不透明な広報活動は大きなリスクとなります。

ヨーロッパの事例

ヨーロッパでも、政治広告の透明性は重要視されています。特にEUでは「デジタルサービス法(DSA)」が制定され、オンライン広告の透明性を高める規制が進んでいます。例えば、FacebookやInstagramといったSNS上の政治広告には、広告主の明示や資金の出所を示すラベルが義務付けられています。これにより、有権者が「この情報はどこから来ているのか」を判断できる仕組みが整えられています。

韓国・台湾における規制

日本と同じアジア圏でも、韓国や台湾では政治広告に関する規制が強化されています。韓国ではオンライン広告に関して厳しい規制があり、選挙期間中に虚偽情報や不透明な広告活動が発覚すれば、候補者失格や刑事罰に直結します。台湾でも「透明性の確保」が強調されており、政治と広告の分離が制度的に進められています。これらの国々と比べると、日本の規制はまだ緩やかであり、ステマ問題が起こりやすい環境にあるといえます。

日本政治の特殊性

日本の場合、政治広告や広報活動に対するルールは存在するものの、オンラインやSNS上の情報発信に関してはまだ十分に整備されていません。そのため、候補者や支援者が「ステマ的な活動」を行っても、明確に違法と断定されにくい状況が続いています。小泉氏の問題は、まさにこの「規制の穴」を突いた事例として国民の関心を集めています。

国際的評価と日本の課題

国際社会の視点から見れば、日本の政治における透明性不足は大きなマイナスです。特にOECD加盟国の中で、選挙広告に関する規制が緩い国は少数派であり、日本が「情報倫理に後進的な国」と見なされる可能性があります。これは外交や経済交渉にも影響を及ぼし、日本の国際的な信頼を低下させるリスクにつながります。

比較から得られる教訓

海外の事例と比較すると、日本のステマ問題から得られる教訓は明確です。「透明性の確保」「資金の公開」「広告の明示」という三本柱を強化しなければ、同様の問題が再発する可能性が高いのです。今回の小泉氏のケースは、単なる個人の問題にとどまらず、日本全体の制度改革を促す契機となるべきでしょう。

まとめ

海外の政治と比較することで、日本のステマ問題の深刻さと特殊性が浮き彫りになりました。透明性の確保や規制の整備は急務であり、国際的な基準に近づける努力が求められます。次章では、こうした課題を踏まえ、今後の日本政治にどのような展望があるのかを解説していきます。

今後の展望とまとめ

小泉進次郎氏を巡るステマ問題は、自民党総裁選2025の大きな争点となり、今後の日本政治に深い影響を及ぼすことは避けられません。問題の本質は単なる「広告の不適切利用」ではなく、国民の信頼を根底から揺るがす「情報操作」の疑念であり、民主主義の健全性に関わる重大なテーマです。ここでは、この問題が今後の総裁選、そして日本政治にどのような展望をもたらすのかを整理していきます。

総裁選への短期的影響

短期的には、小泉氏の支持率低下が最も大きな影響として現れるでしょう。ステマ問題が発覚したことで「誠実さ」に疑念が生じ、党員票や世論の支持にマイナスの影響を与える可能性が高まっています。加えて、党内の派閥や有力議員が「リスクが大きい」と判断すれば、支持の流れが他候補に移ることも考えられます。その結果、総裁選の構図が大きく変動する可能性があります。

中長期的な影響

中長期的には、日本の政治における透明性とガバナンスの強化が避けられない課題となります。今回の問題は、日本の政治制度が情報発信の新時代に十分対応できていないことを露呈しました。そのため、今後は以下のような改革が求められるでしょう。

- 政治広告に関する法規制の強化(広告表示の義務化、資金の透明化)

- SNSやオンラインメディアでの政治発信におけるルール整備

- 政党内部における倫理規範やガイドラインの明確化

これらの取り組みが進まなければ、同様の問題が再発し、国民の政治不信はますます深刻化する恐れがあります。

国民の役割と期待される行動

この問題をきっかけに、国民にも「情報の受け手」としての責任が問われています。SNSやネット上で拡散される情報を鵜呑みにせず、出所を確認し、多角的な視点から判断する姿勢が求められます。また、透明性を重視する候補者や政党を積極的に評価することが、健全な民主主義の維持につながります。

国際社会からの視線

日本の政治における透明性不足は、国際社会からも注目されています。もし改革が進まなければ、日本は「情報倫理に後れを取る国」と見なされ、外交や経済関係に悪影響を及ぼすリスクがあります。一方で、今回の問題を契機に透明性強化を進めれば、日本政治の信頼性は国際的にも高まるでしょう。

まとめ

小泉進次郎氏のステマ問題は、自民党総裁選2025における一候補者の失点にとどまらず、日本の政治全体に大きな課題を突き付けました。短期的には総裁選の行方を左右し、中長期的には政治改革の必要性を加速させる要因となるでしょう。国民にとっても「情報を見極める力」が問われる時代が到来しており、政治と社会の双方が信頼回復に向けた取り組みを強化していく必要があります。

今回の記事を通じて、自民党総裁選や小泉氏のステマ問題が持つ意味を理解することで、読者の皆さんがより主体的に政治を考えるきっかけとなれば幸いです。今後も透明性の高い政治を実現するための議論が進むことを期待します。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 自民党総裁選 徹底解説!小泉進次郎はステマ問題の重大性をあまりに理解… […]