高市早苗 カツラ疑惑」とは?ネットで広まる噂の真相と拡散の背景

序章:なぜ「高市早苗 カツラ 疑惑」が話題になるのか?

近年、インターネット上では政治家や著名人に関するあらゆる噂が飛び交っています。その中でも「高市早苗 カツラ 疑惑」という検索ワードが注目を集めています。なぜ、政治的な政策や発言ではなく、髪型に関する話題がここまで取り沙汰されるのでしょうか。

日本社会において、外見は人の第一印象を大きく左右します。特に政治家はメディアに露出する機会が多く、髪型や服装、メイクといったビジュアル面が「信頼感」や「親しみやすさ」に直結することも少なくありません。そのため、一見すると些細に思える「髪」に関する噂がネット上で大きく広がるのです。

さらに、検索エンジンを通じて「〇〇 カツラ」などのワードが自動補完される現象も、話題の拡散を助長します。人々の興味や疑問が検索行動に反映され、それをさらに他の人が目にすることで「本当にそうなのか?」と疑念が膨らんでいくのです。

本記事では、この「高市早苗 カツラ 疑惑」というテーマを通じて、ネット社会における情報の拡散の仕組みや、政治家と外見の関係性について考察していきます。決して断定的な結論を出すことはなく、あくまで「なぜこうした噂が生まれるのか」という観点から冷静に分析することを目的としています。

ネット検索動向:「高市早苗 カツラ」で調べる人が多い理由

GoogleやYahoo!などの検索エンジンでは、「高市早苗」と入力するとサジェスト(検索候補)に「カツラ」という関連ワードが表示されることがあります。これは、多くのユーザーが実際にその組み合わせで検索していることを示しています。では、なぜこうしたワードが人々の興味を引くのでしょうか。

第一の理由は「好奇心」です。人は有名人の私生活や外見に関する裏話に興味を持ちやすい傾向があります。特に政治家は公の場に立つ存在であり、普段の印象と少しでも違う点があると「実はこうではないか?」という推測が生まれ、それが検索行動につながります。

第二の理由は「アルゴリズムの影響」です。あるキーワードが一部の人によって多く検索されると、検索エンジンはそれを関連ワードとして表示し、さらに多くの人がクリックすることで一層拡散されていきます。つまり「高市早苗 カツラ」というワード自体が人々の目に触れることで、興味が刺激され、検索数が増加するという循環が生まれるのです。

第三の理由は「ネット社会特有の話題の拡散力」です。SNSや掲示板で一度でも「カツラでは?」といった投稿がなされると、それをきっかけに関連する投稿やスレッドが次々と立ち上がり、検索ワードとして定着していきます。ここで重要なのは、必ずしも信ぴょう性があるとは限らないという点です。にもかかわらず、検索回数が多ければ「真実味がある」と錯覚されてしまう現象が起きます。

このように、「高市早苗 カツラ」という検索ワードの背景には、人間の心理とネットアルゴリズムの相互作用が存在しています。つまり単なる好奇心から始まった噂であっても、検索動向によって社会的な話題へと拡大していくのです。

噂の発端と拡散経路:SNS・掲示板での議論

「高市早苗 カツラ 疑惑」というワードが広まった背景には、インターネット特有の情報拡散構造があります。特定の出来事や映像、写真がSNSで共有されると、その内容が瞬く間に掲示板やニュースコメント欄に波及し、結果として「噂」として定着してしまうのです。

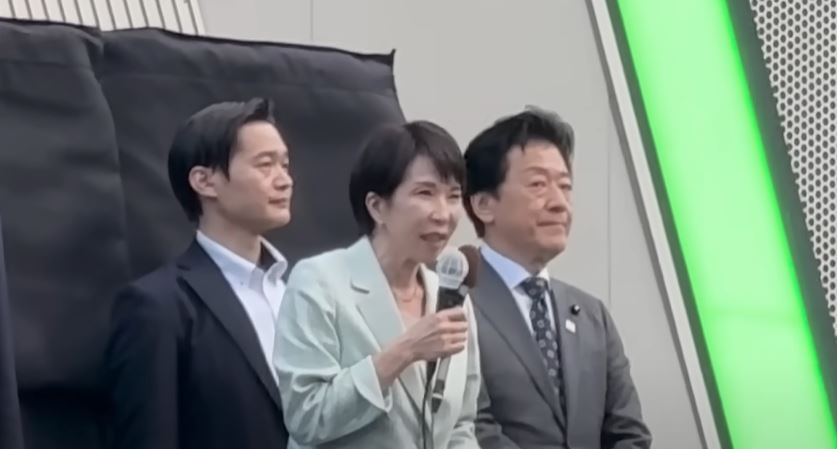

最初のきっかけは、テレビ出演や記者会見などの場面で「髪型がいつも整いすぎている」「以前と比べてボリュームが違うように見える」といった視聴者の感想が投稿されたことでした。こうした何気ないコメントがTwitter(現X)や匿名掲示板で共有されると、同じように感じていた人々の共感を集め、次第に「カツラではないか?」という憶測に変化していきました。

さらに、ネット掲示板は拡散力が非常に強く、まとめサイトやSNSアカウントによって再び拡散されることで、多くのユーザーがそのワードを目にするようになります。この過程で「根拠のない憶測」が「事実かもしれない情報」と錯覚されやすくなるのです。

また、検索エンジンのサジェスト機能がこの流れを後押ししました。人々が「高市早苗」と入力すると自動的に「カツラ」という関連ワードが表示され、それをきっかけにさらに検索が増え、拡散のループが形成されます。つまり、噂は一部の発言から始まり、SNS → 掲示板 → まとめサイト → 検索エンジンという経路をたどって社会的な話題へと拡大していったのです。

このような流れを見ると、噂の信ぴょう性そのものよりも「拡散の仕組み」に注目することが重要であるとわかります。インターネット社会では、一度生まれた疑惑が驚くほど速いスピードで広がり、人々の認識に影響を与えてしまうのです。

カツラ疑惑の信ぴょう性はあるのか?根拠を検証

「高市早苗 カツラ 疑惑」という話題が広まっているものの、実際に信ぴょう性があるのかどうかを検証してみると、その根拠は非常に乏しいことがわかります。インターネット上で語られている理由の多くは「髪型が以前と違う」「ボリュームが安定している」といった外見上の印象に過ぎません。

しかし、これらは必ずしも「カツラ」である証拠にはなりません。髪型の変化は、スタイリングの方法、美容室でのセット、照明の当たり方、または年齢による自然な変化など、さまざまな要因で起こり得ます。特にテレビやネット映像では光の反射や画質の影響で、実際とは異なる印象を与えることが多々あります。

さらに、信頼できるメディアや本人の発言から「カツラを使用している」という事実を裏付ける情報は一切確認できません。つまり、現時点で「カツラ疑惑」を裏付ける公式な証拠は存在せず、あくまでネット上の噂や憶測の範囲にとどまっています。

加えて、政治家という職業柄、外見が注目されやすいという側面もあります。髪型や服装が少しでも変わると「イメージ戦略ではないか?」「隠していることがあるのでは?」と推測されやすく、それが疑惑の種になっていきます。これは高市早苗氏に限らず、過去の政治家にも同じような現象が見られました。

したがって、「高市早苗 カツラ 疑惑」の信ぴょう性は現時点では極めて低く、証拠もなく根拠も薄いものであるといえるでしょう。むしろ重要なのは、このような疑惑がなぜ拡散し、人々の関心を集めるのかという点にあります。

政治家と外見イメージ:髪型・服装が与える印象

政治家にとって、外見は単なる見た目以上の意味を持ちます。髪型や服装は、政策や実績と並んで有権者に与える印象を大きく左右する要素のひとつです。特にテレビやネット動画を通じて国民に直接訴えかける場面が増えた現代において、外見の持つ影響力はますます強まっています。

たとえば、髪型が整っていると「清潔感」や「信頼感」が演出されます。逆に乱れが目立つと「疲れている」「だらしない」といったマイナスの印象を与えかねません。服装においても同じで、スーツの色やネクタイの選び方ひとつで「堅実さ」「柔らかさ」「権威性」といったイメージが変化します。

特に女性政治家の場合、髪型やメイクに対する注目度は男性以上に高くなる傾向があります。社会全体の無意識のバイアスとして、女性リーダーには「見た目の印象」も求められるケースが多いためです。そのため、少しでもスタイルが変化すると、それがネット上で大きな話題になることがあります。

また、外見は戦略的に利用されることもあります。たとえば、選挙戦においては「親しみやすさ」を演出するために柔らかい髪型を選ぶ政治家もいれば、「リーダーらしさ」を前面に出すために力強い印象のスタイルを採用するケースもあります。このように、外見は単なる個人の趣味や好みではなく、時に「政治的メッセージ」として用いられるのです。

この観点から考えると、「高市早苗 カツラ 疑惑」も単なる噂にとどまらず、政治家の外見に注目が集まりやすい社会的背景を映し出していると言えます。つまり、人々が政治家を評価する際、政策だけでなく外見に大きく影響を受けていることを示す一例だと捉えることができるのです。

海外の事例:外見が話題になった政治家たち

「高市早苗 カツラ 疑惑」のように、政治家の外見が話題になるのは日本に限った現象ではありません。海外でも多くの政治家が髪型や服装をめぐって世間の注目を集めてきました。その事例を振り返ると、外見が政治家のイメージ形成にどれほど影響を与えているかが見えてきます。

有名な例のひとつが、アメリカのドナルド・トランプ前大統領です。彼の独特なヘアスタイルは長年にわたりメディアや一般市民の話題となり、「本物の髪かどうか」まで議論されるほどでした。トランプ氏自身もジョーク交じりに髪型について語ることがあり、その独特なスタイルは一種のブランドとして定着しました。

イギリスのボリス・ジョンソン元首相も同様です。乱れた金髪は「型破りな政治家」というイメージを象徴するものであり、支持者にとっては親しみやすさを感じさせる一方で、批判者からは「だらしない」と評されることもありました。このように髪型は、好意的にも否定的にも受け取られる「両刃の剣」となり得ます。

また、フランスのフランソワ・オランド元大統領は、任期中にヘアスタイルのために高額な費用をかけていたことが報道され、国民から批判を浴びました。このケースは「外見にどれだけ投資すべきか」という議論を引き起こし、政治家と外見の関係が社会的な問題に発展することを示しています。

これらの事例からわかるように、外見にまつわる話題は国境を越えて注目されるテーマです。そして一度「髪型」や「カツラ疑惑」といった噂が立つと、それが政治家のイメージ戦略や評価に少なからず影響を及ぼすことがあります。つまり、高市早苗氏に関する噂も、こうした世界的な現象の一環として理解することができるのです。

ネット情報との付き合い方:デマに惑わされないために

「高市早苗 カツラ 疑惑」のような話題は、ネット社会において日常的に発生しています。問題は、その多くが事実確認されていない状態で拡散され、人々の認識に影響を与えてしまう点にあります。では、私たちはどのようにネット上の情報と向き合うべきなのでしょうか。

まず重要なのは、「情報の出所を確認すること」です。SNSや匿名掲示板は気軽に意見を共有できる一方で、信頼性の低い情報も多く流れています。ニュースメディアや公式発表といった一次情報を確認する習慣を持つことで、誤情報に振り回されにくくなります。

次に、「感情に流されないこと」が挙げられます。驚きや面白さを感じる情報はシェアしたくなるものですが、その行為がデマの拡散に加担してしまう可能性があります。拡散する前に「これは本当に正しいのか?」と一度立ち止まることが大切です。

さらに、「検索エンジンの仕組みを理解する」ことも効果的です。関連ワードやサジェスト機能は、人々の検索行動を反映しているに過ぎず、真実を保証するものではありません。「検索で出てきたから事実」という思い込みを捨てることが必要です。

そして最後に、「複数の視点を持つ」ことです。ひとつの噂に対して賛否両論の意見を読み比べることで、情報の偏りを減らし、よりバランスの取れた判断ができるようになります。これはネット情報全般に対するリテラシーを高めることにもつながります。

結論として、デマや憶測に惑わされないためには「情報源の確認」「感情のコントロール」「検索結果の仕組み理解」「複数の視点を持つ」という4つの姿勢が重要です。これらを実践することで、「高市早苗 カツラ 疑惑」のような根拠の薄い噂に不必要に振り回されることを防ぐことができるでしょう。

結論:高市早苗氏の“カツラ疑惑”から見える現代社会の課題

「高市早苗 カツラ 疑惑」は、表面的には些細な話題に見えるかもしれません。しかしその裏には、現代社会が抱えるいくつかの課題が浮かび上がっています。単なる噂として片付けるのではなく、その背景を考えることに意味があります。

第一に、政治家と外見の関係性です。政策や実績以上に、髪型や服装といった外見的要素が注目されやすいのは、日本に限らず世界共通の現象です。これは「見た目が人の評価を左右する」という人間の心理を反映しており、時には政治的イメージ戦略の一環として利用されることもあります。

第二に、ネット社会における噂の拡散スピードです。SNSや検索エンジンの仕組みによって、真偽不明の情報でも一気に広がり、人々の意識に浸透してしまいます。これは現代の情報リテラシーにおける大きな課題であり、「情報を正しく見極める力」が求められる理由でもあります。

第三に、デマがもたらすリスクです。事実ではない情報であっても、一度「疑惑」として定着すると、当事者のイメージや評価に影響を与えかねません。政治家や著名人だけでなく、一般市民も同様のリスクにさらされる可能性があり、ネット社会における名誉や信頼の扱いについて改めて考える必要があります。

最終的に、「高市早苗 カツラ 疑惑」には具体的な証拠はなく、現時点では単なるネット上の噂に過ぎません。しかしこの現象を通じて、私たちは「外見と印象の影響力」「ネット拡散のメカニズム」「情報リテラシーの重要性」といった現代社会の課題を学ぶことができます。

今後も同じような疑惑や噂が生まれる可能性は高いですが、大切なのは「真偽を見極める冷静さ」を持ち、情報をそのまま鵜呑みにせず、自分で判断できる視点を育むことです。これこそが、情報化社会を生き抜くために必要な力だと言えるでしょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 高市早苗 カツラ疑惑」とは?ネットで広まる噂の真相と拡散の背景 […]