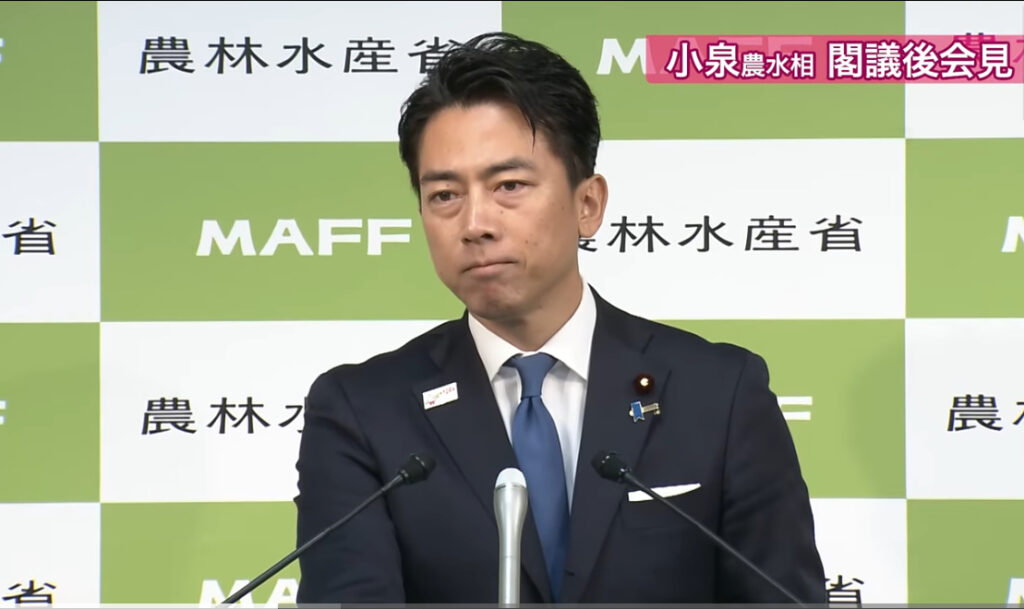

小泉進次郎 迷言集 総裁選」討論会で相次ぐ珍回答が懸念材料に?劣勢の高市早苗氏を救う“有名人応援団”の正体と影響力を徹底解説

討論会で浮き彫りになった小泉進次郎氏と高市早苗氏の対照的な立場

自民党総裁選に向けた公開討論会は、政策論争の場であると同時に候補者の人間性や即応力を見極める場として、世間から大きな注目を集めています。今回の討論会でも特に注目されたのが、小泉進次郎氏と高市早苗氏の動向です。

小泉氏は「若手のホープ」「次世代リーダー」としてこれまで高い知名度を誇ってきました。しかし、討論会の場で飛び出した発言や回答の中には、ネットやメディアで「珍回答」と揶揄されるものがあり、政治家としての説明力や即応力に疑問を投げかける結果となりました。一方で、高市氏は長らく保守層からの支持を集めてきたものの、世論調査では劣勢が続いており、討論会をきっかけに巻き返しを図る立場に立たされています。

さらに注目すべきは、劣勢に立たされている高市氏を支援する「有名人応援団」の存在です。芸能人や著名人がSNSやイベントを通じて支持を表明することで、これまでにない話題性が加わり、ネット世論にも変化が見られています。

本記事では、まず小泉氏の討論会での珍回答を具体的に整理し、それが示す懸念材料を分析します。そのうえで、高市氏を支援する有名人応援団の実態と影響力について取り上げ、総裁選における両者の行方を多角的に考察していきます。

今後の日本のリーダーを決める重要な局面において、候補者の言葉や行動がどのように受け止められ、支持に結びつくのか。本記事を通じて、その背景や課題を一緒に見ていきましょう。

小泉進次郎氏の「珍回答」まとめ:討論会で浮かんだ弱点とは?

自民党総裁選に向けた討論会で、最も注目を集めたのは小泉進次郎氏の発言でした。これまで「わかりやすい言葉で伝える政治家」として評価される一方で、討論会の場では一部の回答が「曖昧すぎる」「具体性に欠ける」として話題になっています。ネット上では「進次郎節」と揶揄されることもあり、その言葉選びや受け答えは常に注目の的となっています。

ここでは、最近の討論会や過去の場面で取り上げられた小泉氏の“珍回答”を整理し、その背景や問題点を解説します。

1. 妻・滝川クリステルさんに関する質問での動揺

討論会では「出馬に関して、妻と話し合ったか?」という質問が飛びました。これに対し小泉氏は一瞬表情を曇らせ、「滝川さんはいい顔をしていない」と発言。会場の雰囲気は微妙なものとなり、メディアでも大きく取り上げられました。

プライベートを前面に押し出す質問自体が異例ではあるものの、即座に堂々と答えられなかったことは、リーダーとしての覚悟や自信の不足を印象づける結果となりました。

2. 政策論争での曖昧な回答

討論会での質疑応答では、経済政策や安全保障に関する具体的な質問に対し「対策が講じられている」「これから議論が深まる」といった抽象的な言葉で返す場面が目立ちました。

これに対してネット上では「結局何をやるのかわからない」「内容が空っぽ」といった批判が相次ぎ、政治家としての実務能力や具体性に疑問符がつけられました。若手のホープとして期待されるからこそ、その落差が目立ってしまうのです。

3. ネット戦略をめぐる「やらせコメント」騒動

さらに小泉陣営を揺るがしたのが、ネット上での「コメント誘導」疑惑です。討論会や関連動画の配信に際し、陣営関係者が「投稿例文」を提示し、支持者にコメントを促していたと報じられました。小泉氏本人は「行き過ぎがあった」と陳謝しましたが、ネットでは「ステマではないか」「透明性に欠ける」と批判の声が噴出しました。

SNSが政治に与える影響力が増す中で、このような疑惑はイメージ戦略の裏側を露呈し、逆効果を招いた格好です。

4. 過去の討論会でも「言葉足らず」が目立つ

小泉氏の発言をめぐる議論は今回に限ったことではありません。過去の公開討論や記者会見でも、質問に対して「学生の一夜漬けのようだ」と自らを揶揄するような発言をしたり、説明不足で記者団から再質問を浴びたりする場面がありました。

これらの積み重ねが「言葉は巧みだが中身が伴っていない」という印象を強めており、討論会の場ではそれが改めて浮き彫りになったのです。

5. 会場や世論の反応

討論会の様子をリアルタイムで見ていた視聴者からは、「質問をはぐらかしている」「逃げているように見える」という厳しい反応がSNS上に次々と投稿されました。

一方で、「話し方はわかりやすい」「他候補より親しみやすい」という擁護の声もあり、評価は割れています。しかし総裁選というシビアな場においては、“親しみやすさ”だけでは支持を広げきれないことは明らかです。

まとめ:珍回答の積み重ねが生むリスク

小泉進次郎氏の珍回答は、単なる一時的な失言ではなく、政策の具体性や即応力の不足を象徴するものとして受け止められています。総裁選は候補者の「言葉」と「実行力」が直接問われる場であり、ここでの発言は有権者の印象を大きく左右します。

珍回答が積み重なれば「リーダーとしての信頼性」に直結するため、今後の討論や演説で小泉氏がどのように修正・改善できるかが重要なカギとなるでしょう。

小泉進次郎氏の珍回答が示す「懸念材料」とは?

討論会で相次いだ小泉進次郎氏の珍回答は、単なる失言やユーモラスな場面にとどまりません。それは、次期リーダーを選ぶ総裁選において致命的ともなり得る「懸念材料」を浮き彫りにしています。ここでは、珍回答から見えてくる具体的なリスクを分析します。

1. 政策の具体性不足

政治家にとって最も重要なのは「どんな政策を実行し、どんな結果を生むのか」を明確に示す力です。しかし、小泉氏の討論会での回答には「議論を深めていく」「すでに対策が講じられている」といった抽象的な表現が目立ちました。

これでは有権者にとって「結局、何をどう変えるのか」が見えず、リーダーとしての実務能力に疑問符が付けられてしまいます。特に経済、社会保障、安全保障といった国民生活に直結するテーマにおいて、具体性のない回答は支持拡大の足かせになります。

2. 即応力・質問対応力の弱さ

討論会は「想定外の質問」にどう反応するかを測る場でもあります。小泉氏は妻・滝川クリステルさんに関する質問に動揺を見せ、「いい顔をしていない」と答えたことでリーダーとしての覚悟が問われました。

プライベートな領域に踏み込む質問であったとはいえ、そこで堂々と答えられなかったことは「危機に直面した際の対応力」にも疑念を抱かせる結果となりました。総裁選の勝敗を左右するのは政策だけでなく、こうした場面でのリーダーシップの見せ方でもあります。

3. 誠実性・信頼性への疑念

小泉陣営を揺るがした「やらせコメント」疑惑は、単なるPR活動の範疇を超え、政治家としての誠実性そのものに疑問を投げかけました。支持者に「参考コメント例」を提示し、SNSや動画配信に誘導するやり方は、ステルスマーケティングに近い印象を与えます。

本人は「行き過ぎがあった」と陳謝しましたが、一度生じた不信感を払拭するのは容易ではありません。特にネット世論は拡散が早く、わずかな疑念でも一気に信頼低下につながる可能性があります。

4. イメージと実力のギャップ

小泉進次郎氏は「改革派の若手」「分かりやすい言葉で伝える政治家」という強いイメージを持たれています。しかし、討論会の場で繰り返された曖昧な回答は、そのイメージと実際の実力とのギャップを際立たせました。

このギャップは、期待していた支持者にとっては失望を生み、反対派にとっては批判の材料となります。結果として、もともと高い知名度を持つ小泉氏に対する評価が「期待外れ」という方向に傾く危険性があります。

5. メディアと対立候補からの攻撃リスク

珍回答が繰り返されれば、メディアはこぞってその場面を切り取り、報道やSNS拡散で強調します。さらに、対立候補にとっても「攻撃材料」となりやすく、討論会や演説の場で繰り返し突かれる可能性があります。

総裁選は短期間で有権者や党員に強烈な印象を残す戦いです。ここで弱点を突かれることは、選挙戦全体に大きな影響を与えることになりかねません。

6. 今後の選挙戦への影響

今回の討論会で浮き彫りになった懸念は、単なる一過性の失点ではなく「小泉進次郎」というブランドそのものに影を落とす可能性があります。

もし今後の討論会や街頭演説でも同様の曖昧さが続けば、「若手のホープ」から「失望の象徴」へと評価が逆転しかねません。特にSNS世代の若年層は、言葉の端々から誠実さや信頼性を読み取る傾向が強いため、影響は無視できません。

まとめ:リーダーとしての資質が問われる局面

小泉進次郎氏の珍回答は、表面的にはユーモラスに見えるものの、その奥には「政策の中身」「即応力」「信頼性」といったリーダーに不可欠な資質への疑問が隠されています。

今後の総裁選で小泉氏が巻き返すためには、単なる言葉選びではなく、政策の具体性を明示し、質問に即座に応じる対応力を示すことが不可欠です。リーダーとしての本当の資質が、まさに今、厳しく試されているのです。

小泉進次郎氏陣営をめぐる「やらせコメント」騒動とその波紋

討論会での珍回答が注目を集める一方、小泉進次郎氏の陣営では「やらせコメント」騒動が報じられ、政治活動の透明性や誠実性が問われる事態となりました。ネット世論を意識した広報戦略が裏目に出た格好で、この問題は支持拡大に向けた選挙戦略に深刻な影を落としています。

1. やらせコメント疑惑の経緯

問題が発覚したのは、討論会や関連動画のネット配信をめぐって、小泉氏の陣営関係者が支持者に「コメント例文」を提示していたと報じられたことです。文例は「感動しました」「進次郎さんの言葉に共感します」といった好意的な内容が多く、あたかも自然発生的な支持コメントに見せかける狙いがあったとされます。

この報道を受け、ネット上では「世論操作ではないか」「誠実さに欠ける」といった批判が噴出し、大きな波紋を呼びました。

2. 小泉氏本人の釈明と陣営の対応

小泉氏はこの件について「行き過ぎがあった」と陳謝しました。本人としては支持者の熱意を活かす意図だったと説明していますが、結果的には透明性を欠いた不自然な動きとして受け止められています。

陣営も火消しに奔走し、問題となったコメント依頼の中止を発表しましたが、世論の反発は簡単には収まりませんでした。むしろ「支持が本物なら、やらせは必要ないはず」という冷ややかな視線が強まっています。

3. ネット世論に与えたインパクト

SNSは政治家にとって有権者との距離を縮める有効なツールですが、同時に「不自然な動き」には敏感に反応します。今回の件では「ステマ疑惑」として一気に拡散し、小泉氏のイメージダウンにつながりました。

特に若年層はネット上の透明性やリアルさを重視する傾向が強いため、「やらせ」という言葉自体が大きなネガティブ要素となったのです。

4. 広報戦略の限界

小泉氏はこれまで「進次郎節」と呼ばれるキャッチーな言葉で注目を集めてきました。メディア受けする発信力は確かに強みですが、同時に「中身が伴わない」と批判されることも多々ありました。

今回のやらせコメント騒動は、まさに「イメージ先行戦略の限界」を示した事例です。自然な共感ではなく、作られた支持を演出しようとした結果、逆に信頼性を損なう結果となったのです。

5. 他候補との比較で浮き彫りになる問題

高市早苗氏や石破茂氏ら他の候補は、ネット上での支持をある程度自然発生的に集めています。応援コメントやSNSでの拡散は有権者自らの発信によるものであり、だからこそ信憑性があります。

一方で小泉陣営のように「誘導的な支援」を疑われると、比較対象としての差が際立ち、かえって信頼を失う構図が生まれました。

6. 今後への影響

今回の騒動は小泉氏の総裁選における支持率に直結するだけでなく、長期的には政治家としてのブランド価値にも影響を与える可能性があります。

有権者は「誠実さ」を最も重視する傾向があり、たとえ小さな不祥事や失策でも、それが誠実性を欠く行為と見なされれば致命的になり得ます。小泉氏がこの問題からどう立ち直るのかが、今後のキャリア全体を左右すると言っても過言ではありません。

まとめ:透明性の欠如が最大のリスク

やらせコメント騒動は、政治活動における透明性の欠如がどれほど大きなリスクとなるかを示しました。討論会での珍回答とあわせて考えると、小泉氏には「説明力」「即応力」だけでなく「誠実さ」そのものが問われていると言えます。

今後の選挙戦においては、表面的なイメージ戦略ではなく、透明で一貫した姿勢を貫けるかどうかが、小泉進次郎氏の命運を握ることになるでしょう。

劣勢を強いられる高市早苗氏:支持率低迷の背景と課題

自民党総裁選の有力候補の一人である高市早苗氏は、長年にわたり保守層から厚い支持を得てきました。特に安全保障や憲法改正といった分野では、ぶれない姿勢を示してきたことで知られています。しかし、今回の総裁選では世論調査やメディア報道において劣勢が続いており、討論会でもその苦しい立場が浮き彫りになりました。

1. 世論調査での厳しい現実

最新の世論調査では、小泉進次郎氏や石破茂氏が上位を占める中、高市氏の支持率は一桁台にとどまることが多く見られます。これは党内支持だけでなく、国民世論全体でも伸び悩んでいることを意味します。

特に若年層や都市部の有権者からの支持が薄く、女性候補であることのアドバンテージも十分に活かせていない状況です。

2. 討論会での立ち位置

討論会では、高市氏が他候補に比べて発言の機会が限られ、メディアの扱いも相対的に小さい傾向が見られました。政策面では安定感を示したものの、他候補のように「新鮮さ」や「話題性」に欠けた印象を与えてしまったのです。

さらに、小泉氏の珍回答や石破氏の実務的な発言が注目される中、高市氏は「影が薄い」という評価を受けやすい立場に立たされています。

3. 保守層に依存した支持基盤

高市氏の強みは明確です。安全保障政策に一貫して強硬な姿勢を示し、外交でも対中姿勢をはじめとした保守的スタンスを堅持してきました。これにより、右派的な支持層からは厚い信頼を得ています。

しかし、その一方で「支持基盤が限定的すぎる」という弱点も露呈しています。保守層以外の幅広い有権者にメッセージが届きにくく、結果として全体の支持率が伸び悩んでいるのです。

4. 女性候補としてのジレンマ

女性候補であることは注目を集めやすい要素であり、一定の追い風となる可能性もあります。しかし現実には、「女性初の総裁」というキャッチフレーズだけでは支持を広げられず、むしろ「政策よりも性別が話題になりすぎる」という逆風も存在します。

本人が実力で評価されたいと強調している分、女性であることが過度に強調されると逆効果になる場合もあるのです。

5. 派閥の支援不足

自民党総裁選においては、世論の支持と同時に派閥の後押しが重要です。高市氏は過去にも派閥横断的な支援を得られず苦戦してきましたが、今回も同様の構図が見られます。

大派閥を背景にする候補と比べると、組織力や資金面で見劣りし、選挙戦を優位に進めることが難しい状況に置かれています。

6. メディア戦略の課題

小泉氏の「進次郎節」や石破氏の「実務的な政策論」に比べると、高市氏の発信はどうしても堅く、メディア受けしにくい傾向があります。討論会やテレビ出演の場でも、政策はしっかりしているものの、インパクトに欠けると受け止められがちです。

そのため、ネットやSNSでの拡散力でも他候補に劣る状況が続いています。

7. 今後の課題と巻き返しの可能性

高市氏に求められるのは、保守層にとどまらない「広がり」をどう作るかです。安全保障や外交だけでなく、経済や社会保障といった生活に直結するテーマで、具体的かつ共感を呼ぶ政策を提示できるかどうかが鍵となります。

また、劣勢を逆手に取り「逆境に挑むリーダー像」を打ち出すことができれば、世論の注目を再び集めるチャンスは残されています。

まとめ:厳しい現実をどう突破するか

高市早苗氏の劣勢は、単なる一時的な数字ではなく、支持基盤の限定性や派閥力学の弱さといった構造的な要因に根ざしています。しかし、政治において状況は一瞬で変わることもあります。

討論会や街頭演説で強いメッセージを打ち出し、有名人応援団の登場を追い風に変えられるかどうか。ここからの一手が、高市氏の政治生命を大きく左右することになるでしょう。

劣勢の高市早苗氏に現れた“有名人応援団”とは?

支持率で劣勢に立たされている高市早苗氏ですが、総裁選終盤にかけて注目を集めているのが「有名人応援団」の存在です。芸能人や著名人がSNSやメディアを通じて高市氏への支持を表明し、選挙戦の空気を変えつつあります。政治の世界において、有名人の応援は単なるパフォーマンスにとどまらず、世論形成に大きな影響を及ぼす可能性を秘めています。

1. 芸能人による支持表明

総裁選の期間中、複数の芸能人が自身のSNSで高市氏への支持を表明しました。特に保守的な発言で知られるタレントや文化人が「日本の未来を託せるのは高市さんしかいない」と投稿し、大きな拡散を呼んでいます。

テレビや雑誌で見慣れた顔が支持を表明することで、政治に関心の薄い層にも強いインパクトを与え、「高市支持」というキーワードが一気にトレンド化しました。

2. 文化人・知識人の支援

芸能人だけでなく、作家や評論家といった文化人も応援団に名を連ねています。彼らは討論会やインタビューを分析し、「高市氏こそ現実的で信念ある政治家だ」と評価する発言を繰り返しました。

こうした文化人の支持は、単なる人気投票ではなく「思想的な裏付け」として機能し、高市氏の政治的立場に厚みを持たせる効果を発揮しています。

3. SNSでの拡散力

応援団の影響が特に大きく現れたのがSNSです。芸能人や文化人のフォロワー数は数十万から数百万にのぼり、その発言が拡散されることで瞬く間に話題となります。

「#高市早苗を応援します」というハッシュタグが短期間で数万件に達したのも、こうした応援団の存在が後押しとなった結果です。メディア露出が限られる中で、SNSが事実上の“第二の選挙演説”の場となったのです。

4. 街頭イベントへの参加

一部の有名人は街頭演説にも駆けつけ、応援スピーチを行いました。人気タレントが登場するだけで集客効果は絶大で、普段は政治に関心の薄い層が足を止める光景も見られました。

演説会場では「テレビで見た人が応援しているなら信頼できる」という声も聞かれ、有名人の存在が支持拡大に直結していることがうかがえます。

5. メディア報道での注目

有名人応援団の活動はテレビや新聞でも大きく報じられました。「劣勢の高市氏を救うか」という見出しとともに取り上げられることで、一般層への認知度がさらに拡大。結果として「有名人が支持している候補」という新たなイメージが形成されつつあります。

報道効果は数字以上に大きく、特に無党派層への浸透に寄与しています。

6. 応援団の顔ぶれが持つ象徴性

高市氏を応援する有名人の顔ぶれには、保守的な意見を持つ人物が多い一方で、意外にも中道寄りの発言をしてきた芸能人も含まれています。これにより、「保守だけに偏っている」というイメージが和らぎ、幅広い層にアピールする効果が生まれました。

応援団そのものが「多様な層が高市氏を支持している」という象徴として機能しているのです。

まとめ:有名人応援団がもたらす追い風

高市早苗氏にとって、有名人応援団の登場はまさに追い風となっています。芸能人や文化人が持つ影響力は、討論会や派閥力学では得られない新たな支持層を生み出す可能性を秘めています。

劣勢を挽回するには依然として多くの課題がありますが、応援団の存在が世論を動かす“触媒”となることは間違いありません。総裁選の行方を左右する隠れた要素として、今後さらに注目されていくでしょう。

有名人応援団の影響力を徹底分析:高市早苗氏の支持拡大にどう作用するのか

高市早苗氏の選挙戦を後押しする「有名人応援団」は、単なる話題作りにとどまらず、具体的に有権者の心理や支持率に影響を与える可能性があります。日本の選挙では必ずしもアメリカのような大規模セレブ支持が見られるわけではありませんが、それでも芸能人や文化人の発言は無党派層や若年層に強いインパクトを与えるのが現実です。ここでは、その影響力を多角的に分析していきます。

1. 有権者心理への直接的効果

人は「信頼している人が支持している対象」を無意識に好意的に受け止めやすい傾向があります。心理学でいう「権威効果」や「ハロー効果」に近い現象で、有名人の発言が候補者の信頼性を底上げする働きを持ちます。

高市氏の場合、討論会では埋もれがちな発言も、有名人の応援によって再び注目され、「実は信念ある政治家なのでは」という認識が広がる可能性があります。

2. SNS拡散による二次効果

芸能人や文化人は数十万〜数百万規模のフォロワーを抱えており、その一言が大規模な波及効果を生みます。特にX(旧Twitter)、Instagram、YouTubeといったプラットフォームでは、有名人の支持表明が瞬く間に拡散され、「高市支持」というワードが一時的にトレンド入りする現象も見られました。

これは従来の街頭演説では届かなかった若者層へのアプローチとなり、選挙戦における重要な補完的役割を果たしています。

3. メディア報道による相乗効果

有名人が政治家を応援する動きはメディアも積極的に取り上げます。「高市氏を応援する有名人たち」といった見出しは、単なる支持表明を超えてニュースバリューを持ち、一般層への認知拡大につながります。

報道を通じて「高市氏には幅広い支持がある」という印象が形成されれば、劣勢からの巻き返しに必要な勢いを生み出す可能性があります。

4. ネット世論の変化

SNSを中心としたネット世論は、有名人の影響を受けやすい場でもあります。応援団の登場以降、「高市氏を再評価すべきだ」という投稿が増加し、従来の保守層以外からも支持を集めつつあります。

こうした変化は、実際の投票行動に直結するかどうかは不透明ですが、少なくとも「劣勢候補」というイメージをやわらげる効果は確実に発揮しています。

5. 過去の事例との比較

日本の政治においても、有名人の応援が話題を呼んだ事例は過去に存在します。例えば小泉純一郎氏の選挙戦では、芸能人や著名文化人が支援を表明し、メディア露出の増加と相まって高い人気を維持しました。

一方で、過度な有名人依存は「ポピュリズム的だ」と批判されるリスクもあります。高市氏の場合、応援団を「広がりを示す象徴」としてバランスよく活用できるかが鍵となります。

6. 有名人効果の限界

有名人の応援は短期的な注目を集める効果は絶大ですが、それだけで投票行動を変えるのは難しいのも事実です。最終的に有権者が判断するのは、候補者自身の政策と信頼性です。

そのため、高市氏がこの応援団効果を真の支持拡大につなげるには、具体的な政策を明確に打ち出し、「有名人が支持しているから」ではなく「政策に共感できるから」という理由で支持されるように変えていく必要があります。

まとめ:有名人応援団は「補助線」であり「起爆剤」

有名人応援団の存在は、高市早苗氏にとって劣勢を打破する重要なきっかけとなり得ます。心理的効果、SNS拡散、メディア報道を通じて注目度を高める一方、それはあくまで「補助線」にすぎません。

真の勝負は高市氏自身の言葉と政策にあります。有名人効果を「起爆剤」として活用しつつ、自らの信念を力強く訴えることができるかどうか。それが劣勢を覆せるか否かを決定づけるポイントとなるでしょう。

討論会後の展望:小泉進次郎氏と高市早苗氏、今後の行方

今回の総裁選討論会では、小泉進次郎氏の「珍回答」と高市早苗氏の「有名人応援団」という対照的な話題が浮上しました。表面的にはユーモラスに見える進次郎氏の発言や、派手に見える有名人の応援。しかし、その裏には日本の政治が抱える深い課題と、候補者それぞれの強みと弱みが如実に表れていました。

1. 小泉進次郎氏の課題

小泉氏の珍回答は、単なる一時的な失言ではなく「政策の具体性不足」「質問対応力の弱さ」「誠実性への疑念」といった構造的な問題を映し出しています。

知名度と発信力は確かに大きな武器ですが、リーダーとして信頼を得るには、より実務的で説得力のある政策提案が求められます。今後の討論や街頭演説でどこまで改善できるかが、小泉氏の運命を左右するでしょう。

2. 高市早苗氏の劣勢と希望

高市氏は依然として支持率面で劣勢に立たされています。保守層以外への訴求力不足や派閥支援の弱さは構造的な問題であり、一朝一夕での解決は困難です。

しかし、有名人応援団の登場によって世論の注目を集めることに成功しつつあり、「劣勢の候補」という立場を逆手に取った巻き返しのシナリオが見えてきました。

3. 有名人応援団の可能性

芸能人や文化人による支持表明は、短期的には「話題性」を生み、無党派層や若年層への浸透を助けます。これがメディア報道やSNS拡散と連動すれば、一時的に支持率が押し上げられる可能性もあります。

ただし、それを単なるパフォーマンスに終わらせず、具体的な政策や理念につなげられるかどうかが本当の勝負となります。

4. 総裁選全体への影響

今回の討論会で浮かび上がった「進次郎氏の失点」と「高市氏の応援団」という構図は、総裁選の流れに新たな変化をもたらしました。小泉氏が信頼性を回復できなければ支持率に陰りが出る一方、高市氏は有名人効果を追い風に巻き返す可能性を秘めています。

その一方で、有権者はパフォーマンスではなく「中身」を求めています。いずれの候補にとっても、ここからの選挙戦は「言葉の重み」と「政策の具体性」が最大のカギとなります。

5. 今後の展望

小泉氏にとっては「信頼性の再構築」、高市氏にとっては「支持層の拡大」が至上命題です。総裁選は短期間で勝敗が決まる戦いであるため、一つひとつの発言や一人ひとりの支持が大きな意味を持ちます。

今回の討論会で見えた両者の課題と強みをどう生かすか。今後の動き次第では、予想外の逆転劇や支持構造の大変化が起こる可能性も否定できません。

まとめ:リーダーに求められるもの

有名人の支持や印象的な発言が注目される時代だからこそ、リーダーに求められるのは「誠実さ」「即応力」「具体性」です。小泉氏と高市氏はそれぞれ異なる形で注目を集めていますが、最終的に問われるのは政治家としての本質です。

日本の未来を担うリーダーを選ぶ総裁選。有権者一人ひとりが冷静に見極めることこそが、最も重要なポイントと言えるでしょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]