フルスペック総裁選の意味|通常方式との違い・メリットとデメリットを徹底解説

フルスペック総裁選とは?注目される理由を解説

最近の政治ニュースでよく耳にするようになった言葉が「フルスペック総裁選」です。

総裁選は自民党のトップを決める大きなイベントであり、その行方は日本の政治に直結します。その中で「フルスペック」という言葉が付くと、なぜかニュースや解説記事で強調されることが多くなります。

そもそも「総裁選」とは何かを知らない方にとっては、「フルスペック」とは一体どういう意味なのか?と思うかもしれません。ニュース番組でアナウンサーや解説者が当然のように使うので、「今さら人には聞けないけど気になる」という人も多いはずです。

結論から言えば、「フルスペック総裁選」とは、自民党総裁を選ぶ選挙において、党員や党友を含めた全国規模の投票を実施する方式を指します。つまり、国会議員だけでなく、全国の党員が投票に参加できるため、より大規模で民主的な形で総裁を決定する選挙ということです。

一方で、通常の総裁選では「簡略方式」と呼ばれる形が取られる場合もあります。これは党員投票を省略し、国会議員票と都道府県連票の一部だけで決着をつける方法です。フルスペック総裁選はその真逆で、可能な限り広範囲の党員の意見を反映させる形といえます。

ではなぜ、政治ニュースや新聞記事は「フルスペック総裁選」という言葉をわざわざ強調するのでしょうか。そこには、日本の政治の動きや世論の注目度が大きく関わっています。党内の権力バランスだけでなく、国民全体に与える影響も大きいため、フルスペック方式か簡略方式かは、毎回大きな関心を集めるのです。

この記事では、総裁選の基本から「フルスペック総裁選」の意味や違い、さらに実際にどのような条件で行われるのか、メリットやデメリットまで詳しく解説していきます。ニュースをより深く理解するための基礎知識として、ぜひ最後までご覧ください。

総裁選とは何か?基本的な仕組みを解説

「フルスペック総裁選」という言葉を正しく理解するためには、まず「総裁選」とは何かを知っておく必要があります。

ここでは、自民党総裁選の基本的な仕組みや流れを初心者向けにわかりやすく解説していきます。

自民党総裁とは誰のこと?

自民党の総裁は、党のトップリーダーであり、同時に日本の内閣総理大臣候補者でもあります。

現在の日本政治の仕組みでは、衆議院で多数を占める政党の党首が、事実上「次の総理大臣」となる可能性が極めて高いため、総裁選の結果は国のリーダー選びに直結します。

そのため、自民党の総裁選は単なる党内の選挙にとどまらず、日本全体の将来を左右する重要なイベントなのです。

総裁選の投票権を持つのは誰か?

自民党総裁選には、次の2種類の投票権が存在します。

- 国会議員票:自民党に所属する国会議員(衆議院議員・参議院議員)が持つ票

- 党員・党友票:全国の自民党党員・党友が投票して割り当てられる票

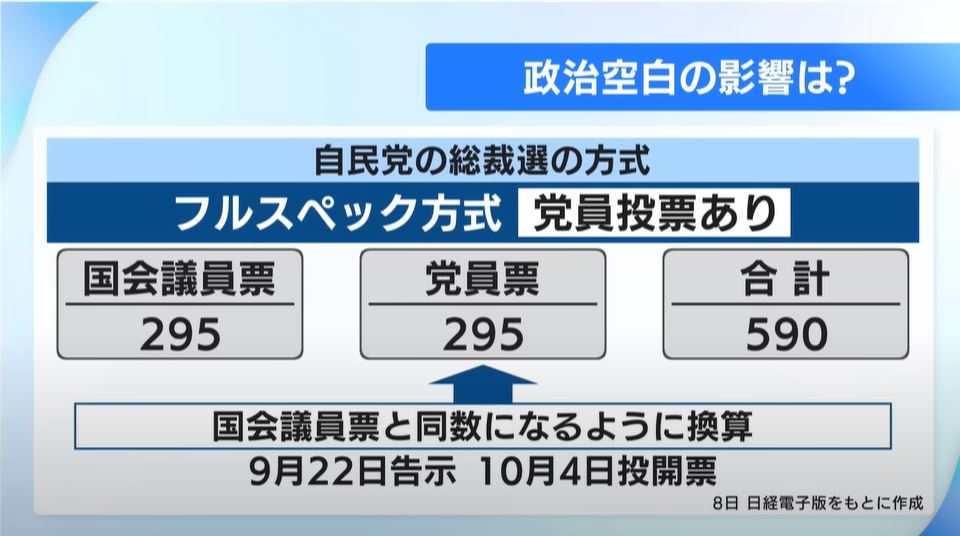

国会議員票は一人一票で計算され、党員票は全国の党員の投票結果を集計して、議員票と同じ数に換算されます。

つまり、国会議員票と党員票の合計が「総裁選の結果」を決めるのです。

総裁選の流れ

自民党総裁選は次のような手順で行われます。

- 立候補者が所定の推薦人(通常20人以上の国会議員)を集めて立候補を届け出る

- 候補者同士の討論会や演説会が行われる

- 投票日までに党員投票(郵送やインターネット投票の場合もあり)が行われる

- 国会議員票と党員票を合わせて開票し、過半数を獲得した候補者が当選

- 過半数を得られなかった場合は上位2人による決選投票を実施

決選投票では、党員票は加わらず国会議員票と都道府県連代表票(各県1票)が加わり、最終的な総裁が決まります。

このように、総裁選は一度の投票で決着する場合もあれば、二回戦に持ち込まれる場合もあるのです。

総裁選が特に注目される理由

総裁選は単なる党内選挙にとどまらず、日本の総理大臣を事実上決める選挙であるため、国民全体が注目します。

特に、党員票を含めた「フルスペック総裁選」となると、国民世論に近い結果が出やすくなるため、政権の正統性や民主性が問われる重要な場面となります。

また、候補者同士の討論や政策提案を通じて、今後の日本がどのような方向に進むのかが示される点も注目の理由です。

テレビや新聞、インターネットでも大々的に報じられ、まさに「政治の一大イベント」といえるでしょう。

まとめ

総裁選とは、自民党のトップを決める選挙であり、その結果は日本の総理大臣の人選に直結します。

投票権は国会議員と党員にあり、フルスペック総裁選では全国の党員の意思が反映される形となります。

次のパートでは、この「フルスペック総裁選」という言葉の具体的な意味と定義について、さらに掘り下げて解説していきます。

フルスペック総裁選の意味と定義

ニュースや新聞記事でよく耳にする「フルスペック総裁選」という言葉。

これは一見すると難しい政治用語のように思えますが、意味を知れば非常にシンプルです。

ここでは、フルスペック総裁選の定義や特徴を詳しく解説します。

フルスペック総裁選とは?

「フルスペック」とは英語で「full specification」、つまり「すべての機能を備えた」「完全版」という意味です。

自民党の総裁選において「フルスペック総裁選」と言えば、国会議員票に加えて、全国の党員・党友の票もすべて反映させる正式な選挙方式を指します。

つまり、簡略化された一部の選挙ではなく、本来あるべき姿の総裁選=全国規模で行われる総裁選という意味合いを持っています。

この方式が取られると、党員数百万人の意思が選挙に反映されるため、国民の世論に近い形で結果が出やすくなるのが特徴です。

なぜ「フルスペック」という表現が使われるのか?

通常、選挙と聞けば「全国の有権者が参加するもの」というイメージを持つ人が多いでしょう。

しかし、自民党総裁選は必ずしも全国の党員が投票に参加できるとは限りません。

場合によっては、国会議員だけの投票や、一部の都道府県連の代表票だけで決着する「簡略方式」が採用されることもあるのです。

そのため、全国の党員票をきちんと反映させる選挙を強調する意味で、「フルスペック」という言葉が使われています。

政治記者や解説者がこの言葉を多用するのは、「党内の都合だけでなく、広く国民の声を反映させる正規の選挙方式」というニュアンスを伝えるためなのです。

フルスペック総裁選の仕組み

フルスペック総裁選の最大の特徴は、国会議員票と同数の党員票が用意される点にあります。

例えば、自民党の国会議員が400人いた場合、党員票も400票に換算され、合計800票で争われます。

党員票は全国の自民党党員の投票を集計し、比例配分して議員票と同じ数に割り振られるのです。

このように、党員票が大きな影響力を持つため、地方の声や草の根の意見が党首選びに反映されやすくなります。

一方で、簡略方式では党員票がほとんど省かれてしまうため、国会議員同士の力関係で決着がつくケースが多くなります。

フルスペック総裁選が意味するもの

フルスペック総裁選が採用されるかどうかは、単なる選挙方式の違いにとどまりません。

これは「党のリーダーを本当に国民に近い形で選ぶのか」という民主主義の在り方に関わる問題でもあるのです。

党員票が反映されれば、地方の声や草の根の意見を無視できなくなり、派閥政治だけでは決着がつきにくくなります。

そのため、党内力学に大きな影響を与え、政治全体の流れを左右する重要な要素となります。

まとめ

「フルスペック総裁選」とは、自民党総裁選において全国の党員票を含めた正式な選挙方式のことです。

この方式が採用されることで、より広い民意が反映され、選ばれた総裁の正統性も高まります。

次のパートでは、このフルスペック方式と簡略方式の違いを比較し、どのような特徴があるのかを具体的に見ていきます。

通常の総裁選との違い(簡略方式との比較)

「フルスペック総裁選」という言葉を理解するには、それと対比される「簡略方式」の総裁選を知る必要があります。

ここでは、両者の仕組みや特徴をわかりやすく比較し、なぜフルスペック方式が注目されるのかを解説します。

簡略方式の総裁選とは?

簡略方式の総裁選とは、党員票を省略し、国会議員票と都道府県連の代表票だけで実施される選挙方式です。

特に、総理大臣が任期途中で辞任し、緊急に後任を決める必要がある場合などに採用されることが多いです。

この方式では、時間やコストを節約できる一方で、全国の党員の声が反映されにくくなります。

フルスペック方式と簡略方式の最大の違い

両者の大きな違いは「党員票の有無」です。

フルスペック方式では全国の党員票が反映されるのに対し、簡略方式ではほとんど省かれてしまいます。

その結果、フルスペックでは地方や一般党員の意見が強く反映され、簡略方式では国会議員や派閥の力関係が色濃く出る傾向があります。

比較表:フルスペック方式と簡略方式

| 項目 | フルスペック総裁選 | 簡略方式の総裁選 |

|---|---|---|

| 投票権 | 国会議員票 + 全国党員票 | 国会議員票 + 都道府県連代表票 |

| 選挙規模 | 全国規模(数百万人の党員が参加) | 限定的(党幹部・一部代表のみ) |

| 反映される声 | 全国の党員・地方組織・草の根の意見 | 国会議員・党内派閥の力関係 |

| 公平性・民主性 | 高い(広く民意を反映) | 低い(党内の事情に左右されやすい) |

| スピード感 | 遅い(準備・投票に時間がかかる) | 早い(短期間で結論を出せる) |

| コスト | 高い(全国規模の投票実施費用が必要) | 低い(限られた範囲での投票) |

| 選出される総裁の正統性 | 高い(党員・国民に近い意思を反映) | 低い(派閥の論理で選ばれやすい) |

なぜ比較が重要なのか?

フルスペック方式と簡略方式の違いは、単なる手続き上の差ではありません。

どちらの方式が採用されるかによって、「誰の声がどこまで反映されるか」が大きく変わるのです。

フルスペック方式なら地方の声や一般党員の意見が反映されやすく、簡略方式なら党内の力学で決着がつきやすいのが特徴です。

まとめ

通常の総裁選(簡略方式)とフルスペック総裁選は、党員票の有無という点で大きな違いがあります。

フルスペック方式は民主性と正統性が高まる一方で、簡略方式は迅速さと効率性が優れています。

次のパートでは、フルスペック総裁選が実際に行われる条件や背景について詳しく見ていきましょう。

フルスペック総裁選が行われる条件と背景

自民党総裁選には「フルスペック方式」と「簡略方式」がありますが、実際にフルスペック方式が採用されるのはどのような場合なのでしょうか。

ここでは、フルスペック総裁選が行われる条件と、その背景にある政治的事情を詳しく解説していきます。

フルスペック総裁選が行われる条件

基本的に、フルスペック総裁選は総裁の任期満了に伴う選挙で実施されます。

自民党総裁の任期は3年(かつては2年)であり、任期を全うした場合には、党則に基づいて全国規模の総裁選挙が実施されます。

この場合、全国の党員・党友に投票用紙が送られ、数百万人規模で投票が行われます。

そのため、党員の意思をしっかりと反映した正規の選挙として「フルスペック」と呼ばれるのです。

簡略方式が選ばれる場合との違い

一方で、簡略方式が採用されるのは、総裁が任期途中で辞任したときなど、時間的に余裕がなく早急に後任を決める必要がある場合です。

例えば、総理大臣が健康問題や政治的トラブルで急に辞任した場合、党はできるだけ早く新しいリーダーを選出しなければなりません。

このようなとき、数百万人の党員投票を行う時間的余裕がないため、簡略方式で短期間に決着をつけるのです。

フルスペック方式が持つ意味

フルスペック方式が実施されると、次のような意味を持ちます。

- 党員の声を広く反映できる: 地方や草の根の意見が選挙に反映されるため、党全体の一体感が高まる

- 選ばれた総裁の正統性が強まる: 全国規模で支持を得た総裁は「民意に近い」と評価される

- 派閥政治の抑制: 国会議員だけで決める場合に比べ、派閥力学の影響が相対的に弱まる

逆に言えば、簡略方式ではこれらの要素が弱まり、党員や地方の意見が軽視されてしまう危険性もあるのです。

過去の事例

過去の総裁選を見ると、フルスペック方式が採用されたときと簡略方式が採用されたときでは、その背景に明確な違いがありました。

- フルスペック総裁選の事例: 2008年の麻生太郎総裁選、2012年の安倍晋三総裁選、2021年の岸田文雄総裁選など。いずれも任期満了に伴い、党員投票を含む全国規模で実施された。

- 簡略方式の事例: 2007年の安倍晋三首相辞任後、2009年の麻生首相退陣後、2020年の安倍首相辞任後など。いずれも突発的な辞任に伴い、短期間で総裁を決定する必要があったため、簡略方式が採用された。

このように、フルスペックか簡略かは「選挙を行う余裕があるかどうか」に大きく左右されるのです。

政治的背景

フルスペック方式が行われる背景には、単なる時間的余裕だけでなく、党内の事情も関わっています。

例えば、党内に有力候補が複数いる場合や、世論の関心が高まっている場合には、党員の声を無視できず、フルスペック方式が選ばれやすい傾向があります。

一方で、党内で「次の総裁はこの人で決まり」という空気が強いときには、簡略方式で短期間に決着させようとする動きが出やすいのです。

まとめ

フルスペック総裁選が行われる条件は、基本的に総裁の任期満了時であり、全国党員の意見を反映させる余裕がある場合です。

一方、辞任などの突発的な事情で時間がない場合には、簡略方式が採用されます。

次のパートでは、こうした方式の違いが日本の政治にどのような影響を与えるのかを掘り下げて解説していきます。

政治における影響(国民・メディア・党内力学)

フルスペック総裁選は、単なる党内の選挙にとどまらず、日本全体の政治に大きな影響を与えるイベントです。

ここでは、国民、メディア、そして党内の力学という3つの視点から、その影響を詳しく見ていきましょう。

国民への影響

フルスペック総裁選が国民に与える影響は非常に大きいです。

自民党は長年にわたり与党の座にあり、その総裁はほぼ確実に内閣総理大臣となります。つまり、総裁選は事実上の「総理大臣選び」といっても過言ではありません。

フルスペック方式では全国の党員票が反映されるため、国民の声に近い形で総裁が選ばれる可能性が高まります。

特に、地方に暮らす党員や草の根の支持層が投票に参加できることで、都市部だけでなく全国的な視点から政治リーダーが選ばれる点が重要です。

また、総裁選は国民にとって「政治を身近に感じる機会」ともなります。討論会や演説会を通じて候補者の考えが示され、ニュースやネットで広く報じられることで、政策論争に注目が集まります。

これは国民の政治参加意識を高める効果を持ち、結果として政治全体の透明性向上にもつながります。

メディアへの影響

総裁選はメディアにとっても大きな関心事です。テレビ、新聞、インターネットニュースはもちろん、SNSでも連日大きく取り上げられます。

特にフルスペック総裁選は規模が大きく、候補者同士の討論や地方遊説などが行われるため、報道の機会も増えます。

メディア報道は単なる事実伝達にとどまらず、候補者のイメージ形成に強く影響します。討論会での発言やテレビ番組での印象が支持率に直結するケースも多く、メディア戦略は選挙を勝ち抜くための重要な要素となります。

また、SNSを通じた情報拡散も重要です。候補者の発言が瞬時に全国へ広まり、支持や批判が可視化されることで、世論が総裁選の行方に影響を及ぼすこともあります。

このように、メディアとフルスペック総裁選は密接に結びついているのです。

党内力学への影響

フルスペック総裁選は、党内の派閥バランスや力学にも大きな影響を与えます。

通常、国会議員票だけで決まる簡略方式では派閥の力が強く反映されますが、フルスペック方式では党員票が加わるため、派閥だけでのコントロールが難しくなるのです。

例えば、党員人気の高い候補がいる場合、その支持が全国から集まり、議員票で劣勢でも党員票で巻き返すことがあります。

これは派閥の論理に対抗する「民意の力」として作用し、党内の力学を大きく揺さぶります。

さらに、フルスペック方式では地方組織の影響力も増します。各都道府県連が党員の意見を集約する役割を担うため、地方の声を軽視できなくなり、政策論争にも地方目線が加わる傾向があります。

まとめ

フルスペック総裁選は、国民にとっては「政治を身近に感じる機会」であり、メディアにとっては「政治報道の一大イベント」、党内にとっては「派閥力学を揺さぶる要因」となります。

つまり、単なる党内選挙ではなく、日本の政治全体を左右するイベントなのです。

次のパートでは、フルスペック総裁選のメリットとデメリットを比較し、より深く理解していきましょう。

フルスペック総裁選のメリットとデメリット

フルスペック総裁選は「より正統性の高い方式」として注目されますが、当然ながらメリットとデメリットが存在します。

ここでは、その両面を整理し、さらに簡略方式との比較も行っていきます。

フルスペック総裁選のメリット

- 民意の反映度が高い: 全国の党員票が加わることで、地方や草の根の意見が反映されやすい。

- 正統性の強化: 広範な支持を受けた総裁は、党内外から「正当なリーダー」と認められやすい。

- 派閥の抑制効果: 国会議員票だけではなく党員票が加わるため、派閥だけで結果を左右しにくい。

- 政策論争の活発化: 候補者は全国の党員に訴える必要があるため、政策の議論が深まりやすい。

- 国民的注目度の向上: メディアを通じて広く報じられるため、政治参加意識を高める効果がある。

フルスペック総裁選のデメリット

- 時間がかかる: 全国の党員投票を集計するため、実施までに数週間以上を要する。

- コストが高い: 投票用紙の送付・集計、地方演説会の開催などで多額の費用がかかる。

- 党内の分裂リスク: 広範な選挙戦になることで、候補者間の対立が深まり、選挙後の党内融和が難しくなる場合がある。

- メディア戦略偏重: テレビ映えや発信力の強さが重視され、本質的な政策よりもイメージが先行する恐れがある。

- 結果が読みにくい: 党員票が加わることで、議員票だけでは予測できない逆転現象が起こり得る。

簡略方式との比較

それでは、フルスペック方式と簡略方式を改めて比較してみましょう。

| 項目 | フルスペック総裁選 | 簡略方式総裁選 |

|---|---|---|

| 民意の反映 | 高い(全国党員の投票を反映) | 低い(国会議員と一部代表のみ) |

| 正統性 | 高い(全国規模の支持を得る) | 低い(派閥の論理で選ばれる傾向) |

| スピード感 | 遅い(数週間〜1か月規模) | 早い(数日〜1週間程度) |

| コスト | 高い(郵送・集計費用が必要) | 低い(簡易的に実施可能) |

| 派閥の影響 | 弱まる(党員票がカギになる) | 強い(議員票中心で決着) |

| メディア注目度 | 高い(全国的な報道・討論会) | 低い(短期間で終了するため限定的) |

まとめ

フルスペック総裁選は、民主性と正統性を高める一方で、コストや時間がかかるという課題を抱えています。

簡略方式は効率的ではありますが、民意の反映が弱く「密室政治」と批判されやすい特徴があります。

どちらが望ましいかは状況によって異なりますが、フルスペック方式のほうが「国民に開かれた選挙」という意味で大きな意義を持っているといえるでしょう。

次のパートでは、ここまでの議論を総括し、「なぜフルスペック総裁選を理解することが重要なのか」についてまとめていきます。

まとめ:なぜ理解しておくべきか、今後の注目点

ここまで「フルスペック総裁選」の意味や仕組み、通常の総裁選との違い、さらに政治に与える影響について解説してきました。

最後に、なぜこの言葉を理解しておくことが大切なのか、そして今後の注目点について整理してまとめます。

フルスペック総裁選を理解する意義

「フルスペック総裁選」という言葉を知っているかどうかで、政治ニュースの理解度は大きく変わります。

単に「自民党総裁選がある」という情報を知っているだけでは不十分で、それがフルスペック方式なのか、簡略方式なのかを理解することで、ニュースの意味合いがより深く読み取れるのです。

例えば、フルスペック方式が採用されれば、党員票が大きな影響力を持つため、地方や草の根の意見が反映されやすくなります。

一方、簡略方式なら国会議員の票が中心となり、派閥力学が色濃く出るでしょう。

この違いを知っているだけで、「なぜこの候補が有利なのか」「なぜこの方式が選ばれたのか」が理解でき、政治報道の見方が変わります。

今後の注目点

今後、自民党総裁選が行われるたびに、次のポイントに注目することで、ニュースをより深く理解できるようになります。

- 方式の選択: フルスペック方式か簡略方式か。その違いが選挙結果に直結する。

- 党員票の重み: 地方票がどれだけ影響するか。人気候補が党員票で逆転する可能性もある。

- 派閥の動き: フルスペック方式では派閥の力が弱まるため、無派閥候補にもチャンスが生まれる。

- メディア戦略: 候補者がどのようにテレビ・SNSを通じて支持を広げるか。

- 国民世論の反映: 総裁選の結果がそのまま政権の支持率に影響する点。

読者へのメッセージ

「フルスペック総裁選」という言葉は、単なる政治用語ではありません。

それは「日本のリーダーをどのように選ぶのか」という民主主義の根幹に関わる重要な仕組みです。

仕組みを理解することで、政治がより身近に感じられ、自分自身の生活や社会の未来を考えるきっかけにもなります。

次回、ニュースで「フルスペック総裁選」という言葉を耳にしたときには、ぜひこの記事で学んだ知識を思い出してみてください。

どの候補者が有利なのか、党内の力学がどう動くのか、そしてそれが日本の政治全体にどう影響するのかを、自分なりに分析できるはずです。

まとめ

フルスペック総裁選とは、全国の党員票を反映する正式な自民党総裁選方式であり、日本の政治に大きな意味を持つイベントです。

その仕組みを理解することは、政治を正しく読み解くための第一歩です。

今後の総裁選では、方式の違いや候補者の戦略、そして世論への影響に注目しながらニュースを追いかけてみましょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]