戦後80年の節目、石破総理談話の狙い|国民世論・中国韓国の反応を予測

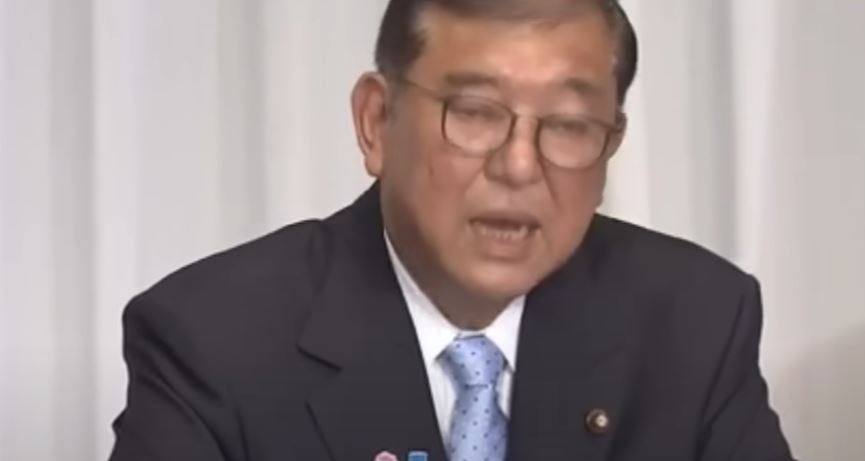

石破首相と戦後80年の節目

2025年、日本は戦後80年という歴史的な節目を迎えます。第二次世界大戦の終結から80年という時間は、日本が平和国家として歩み続けてきた歴史を振り返る契機であると同時に、未来へ向けた姿勢を示す重要なタイミングでもあります。

これまで歴代の内閣は「戦後◯年」の節目に合わせて談話や見解を発表してきました。特に、1995年の村山談話、2005年の小泉談話、そして2015年の安倍談話は、国内外で大きな注目を集め、それぞれの時代の国際環境や国内世論を反映したものとして歴史に刻まれています。

今回、石破茂首相が「在任中に戦後80年の見解を発表する」と明言した背景には、歴史認識をめぐる議論が国際社会との関係に直結するという強い問題意識があります。特に、東アジアを取り巻く安全保障環境が不安定さを増す中で、首相自らがメッセージを発することの意義は極めて大きいといえます。

石破首相は、防衛相や自民党政調会長などを歴任し、安全保障政策に一貫して強い関心を示してきました。その経験から、戦後日本が築いてきた「平和国家」の理念をどう未来へ継承するのか、また国際社会に対してどのように発信していくのかについて、強いこだわりを持っています。

戦後80年という節目にあたって石破首相が示す見解は、単なる歴史の総括にとどまらず、日本がこれからの国際社会でどのような役割を果たすのかを示す羅針盤となる可能性があります。そのため、発表の内容だけでなく、タイミングや表現の仕方に国内外の注目が集まっています。

さらに、戦争体験世代の多くがすでに社会の第一線を退きつつある現代において、国家としての歴史認識をどう次世代へ引き継ぐのかという課題も浮き彫りになっています。石破首相が「自らの言葉で語る」ことにこだわるのは、まさにこの世代交代の時代背景を意識したものだといえるでしょう。

こうした観点から、石破首相の発表する「戦後80年の見解」は、戦後日本外交の大きな転換点となりうるだけでなく、国民にとっても未来を考える重要な契機となると期待されています。

石破首相の「発信」への強いこだわり

石破首相が戦後80年の見解を「在任中に必ず発表する」と強調する背景には、彼自身の政治姿勢の大きな特徴である「発信力へのこだわり」があります。単に政策を実行するだけでなく、それを国民や国際社会にどう伝えるかを重視する姿勢は、石破首相の政治家としてのキャリアを通じて一貫して見られるものです。

過去の政権でも「談話」や「声明」は数多く出されてきましたが、その多くは官僚による起案をベースに調整され、政治家本人の言葉がどれほど反映されているか疑問視されることも少なくありませんでした。石破首相はこうした形式的な発信に強い違和感を持っており、「自分の言葉で語ることが政治家に最も求められる責務だ」とたびたび語っています。

この「自分の言葉」への強い意識は、彼が長年防衛・安全保障の分野に携わってきたこととも深く関係しています。国民の生命や領土を守る安全保障の議論は、数字や制度設計だけでは伝わりません。首相が自らの信念と覚悟を明確に言葉で示すことこそが、国民の理解を得る上で不可欠だと石破首相は考えているのです。

また、石破首相はメディア戦略にも敏感です。従来型の記者会見や談話発表にとどまらず、SNSやオンライン配信を積極的に活用する姿勢を見せています。近年の政治家にとって、テレビや新聞だけでなく、デジタルメディアを通じたダイレクトな発信が世論形成に大きな影響を与えることは周知の事実です。石破首相もまた、その点を意識し、戦後80年の見解についても「国民一人ひとりに直接届く言葉」として発表する構想を持っているとされています。

さらに、石破首相が「発信」にこだわるもう一つの理由は、歴史認識に対する国際的な注目度です。戦後談話は国内向けだけではなく、海外、とりわけ中国・韓国・アメリカといった主要国からの評価が避けられません。わずかな言葉の選択が外交関係に大きな影響を与えることもあるため、首相自身が「誰の言葉か分からない文章」ではなく、「石破自身の表現」として示す必要があると判断しているのです。

これまでの首相経験者の中には、談話発表の際に「できるだけ波風を立てない」ことを優先し、抽象的な表現にとどめるケースも見られました。しかし石破首相は、あえて踏み込んだ表現を使い、歴史認識を明確にする姿勢を見せています。このスタンスは、支持層から「誠実さ」「分かりやすさ」として評価される一方、反対勢力からは「過度に直截的だ」と批判されることもあります。それでもなお「自分の言葉」にこだわる姿勢を崩さないのは、彼の政治家としての信念を示しているといえるでしょう。

また、石破首相は「発信」と「受信」を不可分のものと考えています。つまり、一方的に語るだけでなく、国民や国際社会の声を丁寧に受け止めた上で、それに応答する形で言葉を選ぶことを重視しています。戦後80年の見解についても、単に首相が過去を振り返るのではなく、国民との対話を意識した表現が盛り込まれる可能性が高いと見られます。

近年、政治不信の背景には「政治家の言葉が信じられない」という問題が指摘されています。形式的で無難な表現に終始する談話は、国民に響かないだけでなく、かえって政治不信を深める要因となりかねません。石破首相はその点を強く意識し、「信頼できる政治のためには、首相自らが誠実に語りかける必要がある」との考えを繰り返し強調してきました。

こうした背景を踏まえると、石破首相の「戦後80年見解」は、従来の談話と比べて形式よりも内容、無難さよりも誠実さが重視されるものになると予測されます。単なる「首相談話」ではなく、「石破茂という政治家の信念の表明」として発信される可能性が高いのです。

このように、石破首相の発信に対する強いこだわりは、単なる政治的アピールではなく、彼自身の信念や時代の要請に根ざしたものであり、戦後80年という歴史的節目を迎える日本にとって、大きな意味を持つものとなるでしょう。

戦後談話の歴史と比較

石破首相が準備を進める「戦後80年見解」を理解するには、これまでの歴代内閣が発表してきた戦後談話の流れを振り返ることが不可欠です。戦後日本は、節目の年ごとに首相談話を通じて歴史認識を表明してきました。それは単なる歴史の振り返りにとどまらず、国内世論や国際社会へのメッセージとしての意味を持ち続けてきたのです。

1995年「村山談話」

最も象徴的な談話の一つが、1995年の村山富市首相による「戦後50年談話」です。村山談話は「植民地支配と侵略」に対する「痛切な反省」と「心からのお詫び」を明確に表現し、アジア諸国に対する謝罪の姿勢を世界に示しました。この談話は、戦後日本の歴史認識の基本的枠組みとして、以降の首相談話の基盤となりました。

2005年「小泉談話」

次に注目されるのが、2005年の小泉純一郎首相による「戦後60年談話」です。小泉談話もまた村山談話の精神を踏襲しつつ、「戦争の惨禍を繰り返してはならない」と強調しました。小泉首相は靖国神社参拝を続けていたこともあり、近隣諸国からの反発はあったものの、談話自体には「謝罪」の表現が盛り込まれたことで一定の評価を得ました。

2015年「安倍談話」

2015年、戦後70年の節目に安倍晋三首相が発表した談話は、大きな議論を呼びました。安倍談話は「謝罪」の表現を自らの言葉ではなく、歴代内閣の立場を「全体として継承する」と述べることで、直接的な表現を避けました。これは国内保守層への配慮である一方、国際社会には「謝罪からの脱却」という印象を与え、賛否が分かれる結果となりました。

戦後談話の共通点と相違点

これらの談話を比較すると、共通するのは「過去の戦争をどう位置付け、未来にどのような教訓を残すか」というテーマです。しかし、その表現方法や強調点は首相ごとに異なり、国際環境や国内政治状況を反映してきました。村山談話が「明確な謝罪」を重視したのに対し、安倍談話は「歴史の継承」を強調しました。この違いは、日本が置かれた時代状況と政権の立場を如実に示しています。

石破談話はどこに位置付けられるか

こうした歴史的文脈の中で、石破首相の戦後80年見解がどのように位置付けられるかが注目されています。石破首相は「自分の言葉で語る」ことを強調しており、官僚主導の無難な文章にとどまらない可能性が高いと見られています。村山談話のように「明確な反省」を表明するのか、あるいは安倍談話のように「未来志向」を強調するのか、そのバランスが焦点となります。

特に、石破首相は安全保障政策に深い知見を持ち、「戦争の惨禍を繰り返さない」というメッセージを安全保障の観点からどう表現するかに注目が集まります。単なる歴史認識の表明ではなく、「平和国家日本の安全保障観」と結びつけることで、これまでの談話とは異なる独自の位置付けを目指している可能性があります。

戦後談話の歴史を振り返ると、それぞれが時代の要請に応じた役割を果たしてきました。石破首相の談話が「歴史の継承」と「未来志向」のどちらに重きを置くかによって、日本の対外関係や国民意識に大きな影響を与えることは間違いありません。戦後80年という節目の談話は、まさに日本外交の新たな指針としての重みを持つことになるでしょう。

国内政治への影響

石破首相が発表を予定している「戦後80年見解」は、国内政治に大きな波紋を広げることが予想されています。歴代の「戦後談話」も常に国会や世論の議論を呼び、与野党の関係、世論の評価、さらには政権の安定性にまで影響を与えてきました。今回の石破談話も例外ではなく、発表前からその政治的影響が注目されています。

与党内の評価と懸念

自民党内では、石破首相の談話に対する見方が分かれています。党内のリベラル派やハト派議員からは「自分の言葉で歴史を語ろうとする姿勢は誠実だ」と評価する声が上がっています。一方で、保守色の強い議員や右派勢力の一部からは「必要以上に謝罪的な表現をすれば、国益を損なう」との懸念も強まっています。

特に、過去の談話における「謝罪」や「反省」という表現は、保守層の支持者にとって敏感なテーマです。石破首相が「未来志向」と「歴史認識」のバランスをどう取るかによって、自民党内の結束が強まるのか、それとも新たな対立が生まれるのか、大きな分かれ目となるでしょう。

野党の受け止め方

一方で野党は、石破首相の談話を政府批判の材料とする構えを見せています。立憲民主党や共産党は、これまで一貫して歴史認識における「明確な謝罪」を求めてきました。そのため、石破談話に謝罪の文言が盛り込まれなければ「歴史に向き合う姿勢が不十分だ」と批判するのは必至です。

逆に、謝罪的な内容が強調されれば、今度は保守層からの反発を招きかねず、野党は「与党内の分裂」を突く格好の材料を得ることになります。つまり、石破談話は野党にとって「どちらに転んでも攻撃材料になる」存在といえるでしょう。

国民世論と期待のズレ

世論調査をみると、国民の多くは「過去の戦争を忘れてはならない」と考えつつも、「過度な謝罪は不要」との意見も根強くあります。特に若い世代では「未来志向」を重視する傾向が強く、戦争体験世代の声とは温度差が生まれています。

石破首相は、こうした世論の多様な意見を踏まえた上で、自身の言葉を選ぶ必要があります。もし国民の期待と談話の内容に大きなズレが生じれば、内閣支持率に影響を与えることは避けられません。逆に、バランスを巧みに取り、誠実さが国民に伝われば、支持率を押し上げる可能性もあります。

政権運営への波及

歴代の首相談話を振り返ると、発表後の政治日程や政権運営に大きな影響を与えてきた例が少なくありません。村山談話は自民党内に大きな波紋を呼び、与党内の路線対立を浮き彫りにしました。安倍談話は保守層を中心に一定の支持を得たものの、国際的な評価は分かれ、外交課題が長期化する一因ともなりました。

石破首相も、談話の発表後には党内調整や外交対応に追われることになるでしょう。もし談話の内容が国内外で評価を得られれば、首相の指導力を高める契機となります。しかし、逆に波紋を広げすぎれば、政権の安定性を脅かすリスクも否定できません。

歴史認識と政治リーダーシップ

「歴史認識」をめぐる問題は、首相のリーダーシップを象徴的に映し出すテーマです。国民や国際社会に向けて、どれだけ誠実かつ明確に語れるかが首相の資質を試す場となります。石破首相が発表する戦後80年の見解は、単なる歴史談話にとどまらず、「石破政権のリーダーシップをどう評価するか」を決定づける要素になる可能性が高いといえるでしょう。

このように、石破談話の内容と表現は、与党内の結束、野党との攻防、国民世論、さらには政権運営全体にまで影響を及ぼします。戦後80年の見解は、単なる節目の発表にとどまらず、石破首相の政治生命に直結する試金石となるのです。

国際社会と近隣諸国の視線

石破首相が発表を予定している「戦後80年見解」は、国内政治だけでなく、国際社会からの注目度も極めて高いテーマです。歴代の戦後談話がそうであったように、日本の歴史認識は東アジアを中心とする国際関係に大きな影響を与えてきました。今回の石破談話も例外ではなく、特に中国・韓国・アメリカをはじめとする主要国の反応が焦点となります。

中国の反応とその背景

中国はこれまで、日本の歴史認識をめぐる談話や発言に対して、敏感に反応してきました。とりわけ「侵略」や「謝罪」の有無は、中日関係の緊張を左右する重要な要素となっています。村山談話が「侵略」と「お詫び」を明確に表現したことに対しては、中国政府も一定の評価を示しましたが、安倍談話のように表現が曖昧になると「歴史修正主義的だ」と強く反発しました。

石破首相の談話がどのような言葉を選ぶかによって、中国の反応は大きく変わる可能性があります。強い反省を表明すれば、短期的には中日関係改善の糸口になるかもしれません。しかし国内の保守層からは反発を招くリスクもあります。一方で謝罪を曖昧にすれば、中国は国内世論向けに強硬な反発を演出し、外交摩擦が激化する恐れがあります。石破談話は、中国との関係性において微妙なバランスを取らざるを得ないのです。

韓国の期待と不信

韓国もまた、日本の歴史認識に強い関心を抱いています。特に植民地支配や従軍慰安婦問題に関しては、韓国国内で大きな政治的テーマであり続けています。村山談話や小泉談話が示した「謝罪」は、韓国政府にとって一定の外交カードとなりましたが、安倍談話以降は「本心からの謝罪が欠けている」との不信感が広がりました。

石破首相は、韓国との信頼関係をどのように構築するのかという点で大きな試練に直面しています。もし談話の中で「未来志向」を強調しつつも、具体的な謝罪表現を避けた場合、韓国国内では「不十分」と受け止められる可能性が高いでしょう。一方で、謝罪の言葉を盛り込めば、日韓関係改善の追い風になるかもしれませんが、同時に国内の保守層からの批判は避けられません。

アメリカの視点

アメリカは、中国や韓国のように歴史問題に直接的にこだわる姿勢は薄いものの、日本の談話を注視しています。特に東アジアの安全保障環境が厳しさを増す中で、日本が近隣諸国と安定した関係を築くことは、アメリカの戦略的利益に直結します。そのため、石破談話が東アジアに不必要な摩擦を生まないかどうかが大きな関心事です。

さらに、アメリカは日本が「平和国家」としての姿勢を維持しつつ、同時に安全保障上の責任を果たすことを期待しています。石破首相が談話の中で「過去の反省」と「未来への責任」をどう両立させるかは、日米同盟における信頼性にも影響を与えるでしょう。

欧州とその他の国際社会

欧州諸国は日本の戦後談話に対して、中国や韓国ほど強い関心を示すことはありません。しかし、「第二次世界大戦の記憶」という点では共通の歴史を持つため、日本がどのように過去を振り返るかには注目しています。特にドイツとの比較は常に取り沙汰され、「日本はドイツのように過去と向き合っているのか」という視点から評価される傾向があります。

また、東南アジア諸国にとっては、日本の談話は経済協力や安全保障協力と密接に関わるテーマです。日本が誠実な姿勢を示せば、ASEAN諸国との信頼関係を強化する契機となり得ます。逆に、誠実さが欠けていると受け止められれば、地域における日本の影響力低下につながりかねません。

石破談話が持つ国際的インパクト

こうして見ると、石破首相の戦後80年見解は、単なる国内向けの歴史談話ではなく、国際関係全体に影響を与える外交メッセージでもあります。わずかな言葉の選択が、国際社会からの評価を大きく左右するため、その作成には高度な戦略性が求められます。

石破首相がこれまでの政治姿勢で強調してきた「誠実な説明」「自分の言葉」は、国際社会に対しても有効なメッセージとなり得ます。形式的な表現ではなく、誠実さを前面に出すことができれば、日本の国際的な信頼を高める結果につながるでしょう。

戦後80年の節目に発表される談話は、今後の日本外交の方向性を示す試金石となります。石破首相がどのような言葉で世界にメッセージを発するのか、その内容は国際社会において長期的に評価され続けることになるでしょう。

若い世代へのメッセージ性

戦後80年を迎える日本において、石破首相が談話を通じて最も強く意識しているのが「若い世代へのメッセージ」です。戦争体験世代が年々少なくなり、戦争の記憶が「生きた体験」から「歴史教育の一部」へと移り変わる中で、次の世代にどのように平和の価値を伝えていくのかが重要な課題となっています。

戦争体験世代の減少と記憶の風化

日本では、実際に戦争を経験した世代が高齢化し、社会全体から急速にその存在感が薄れています。戦後すぐの時代には、戦争体験を持つ親や祖父母から直接話を聞くことができましたが、現代の若者にとって戦争は「教科書で学ぶ歴史」に過ぎない存在となりつつあります。この「記憶の風化」は、平和国家としての日本にとって大きなリスクです。

石破首相は、この状況を強く意識しています。戦後80年談話において、単に歴史の総括をするのではなく、「なぜ今、若い世代に伝える必要があるのか」を明確に打ち出すことが求められているのです。

教育との接点

戦後日本の平和教育は、「二度と戦争を繰り返さない」という理念を基盤にしてきました。しかし、時代とともに教育現場での扱いは変化し、現在では必ずしも一貫して強調されているわけではありません。グローバル化が進む中で、若い世代は国際問題や安全保障に対する関心を持つ一方で、歴史認識に関する理解は十分とはいえないのが実情です。

石破首相の談話が「教育の現場でも活用できる言葉」として整理されれば、単なる政治的声明にとどまらず、学校や社会教育の場で次世代に伝わる力を持つことになります。具体的な言葉選びが、教育分野に波及する効果をもたらす可能性もあるのです。

未来志向の強調

若い世代にとって重要なのは「過去の反省」と同時に「未来への希望」です。戦争を知らない世代にとって、「謝罪」や「反省」だけではメッセージが響きにくいという現実があります。石破首相が談話で「平和国家としてどんな未来を築いていくのか」を具体的に語れば、若い世代に強く響く可能性があります。

たとえば、「気候変動」「AI時代の国際秩序」「グローバルな安全保障課題」など、現代の若者が直面している問題とリンクさせながら平和国家日本のビジョンを語ることができれば、単なる歴史認識ではなく、未来への指針として受け止められるでしょう。

SNS世代への発信力

現代の若い世代は、テレビや新聞よりもSNSや動画配信を通じて情報を得ています。談話の発表も記者会見や官報だけでなく、SNSを通じて分かりやすく届ける工夫が必要です。石破首相はすでにデジタルメディアへの理解が深く、談話についてもインターネットを活用した直接的な発信が検討されているといわれます。

もし談話がYouTubeやX(旧Twitter)、Instagramなどを通じて若者向けに分かりやすい形で発表されれば、これまでの「首相談話」とは大きく異なるインパクトを持つことになります。政治が若い世代に歩み寄る象徴として、国民の間で新しい形の共感を生む可能性もあります。

「自分事」としての歴史認識

石破首相が談話で最も重視するのは、若い世代にとって歴史を「自分事」として捉えられるようにすることです。戦争の悲惨さを単なる事実として学ぶのではなく、現代社会にどう影響し、自分の生活や将来にどうつながるのかを考えるきっかけを与える必要があります。

そのためには、単なる「過去の総括」ではなく、「未来への責任」を語ることが不可欠です。石破首相は防衛政策に深い関心を持つ政治家として、戦後日本が平和を維持してきた理由と、その上で直面する新たな課題をどう乗り越えるかを説得力を持って語ることができると期待されています。

世代を超えた共感の形成

戦後80年談話が若い世代に響けば、それは同時に世代を超えた共感を生むことにもつながります。戦争を直接知る世代と知らない世代が「共通の言葉」で結ばれることは、日本社会の一体感を高めるうえで大きな意味を持ちます。

石破首相がどのような表現を選ぶかによって、談話は「政治的声明」から「国民的メッセージ」へと昇華する可能性があります。とりわけ若い世代に届くかどうかは、談話の評価を左右する最も重要なポイントのひとつとなるでしょう。

このように、石破首相の戦後80年見解は、単に歴史を語るだけでなく、次の世代へ「平和のバトン」をどう渡すのかという大きな使命を担っています。それは未来志向の政治リーダーシップを示すとともに、日本社会全体の価値観を形作る重要な契機となるのです。

発表のタイミングと戦略

戦後80年という節目にあたり、石破首相がどのタイミングで見解を発表するのかは、極めて重要な戦略的判断となります。過去の歴代談話も、その発表時期や場が大きな意味を持ってきました。タイミングを誤れば国内外の評価を損ない、逆に巧みに設定できれば談話そのものの影響力を最大化することが可能です。

過去の談話発表のタイミング

これまでの戦後談話は、終戦記念日の8月15日前後に発表されることが多くありました。村山談話(1995年)も小泉談話(2005年)もこの時期に合わせて発表され、戦没者追悼式や国民の記憶と連動する形で大きな注目を集めました。一方、安倍談話(2015年)は終戦記念日前日の8月14日に発表され、国際メディアに即座に報道されるよう計算されたスケジュールが取られました。

こうした歴史を踏まえると、石破談話もまた「8月」に発表される可能性が高いとみられています。ただし、現在の国際情勢や国内政治日程を考慮すれば、単純に前例を踏襲するだけではなく、戦略的な判断が求められます。

国会日程との調整

首相談話の発表は、国会会期や政策課題とも密接に関連しています。例えば予算審議や重要法案の審議と重なれば、談話そのものが政治対立の材料となり、政策遂行に影響を与えるリスクがあります。逆に、政治日程が落ち着いた時期に発表すれば、談話に対して冷静な議論が行われやすくなります。

石破首相としては、政権運営への影響を最小限に抑えつつ、談話の注目度を最大化するタイミングを見極める必要があるのです。

国際行事との連動

談話発表のタイミングを決める上で、もう一つの重要な要素が国際行事です。G7首脳会議や国連総会、日中韓首脳会談といった外交イベントの前後に談話を発表すれば、国際社会への影響力を高めることができます。特に、国連の場で談話を引用するなどすれば、日本の歴史認識と平和国家としての姿勢を世界に強くアピールできるでしょう。

ただし、外交イベントと重ねることにはリスクもあります。もし談話の内容が一部の国から反発を招けば、その場の外交交渉が難航する可能性もあるため、石破首相は慎重な判断を迫られることになります。

メディア戦略の重要性

談話が国民や国際社会にどう受け止められるかは、発表の仕方に大きく左右されます。従来の談話は官邸での記者会見や官報掲載が中心でしたが、現代ではSNSや動画配信を通じた発表が不可欠です。石破首相は「直接国民に伝える」ことを重視しており、談話の発表もテレビ中継やインターネット配信を組み合わせる形が検討されているといわれます。

また、国内外のメディアに同時に発信できるよう、多言語での発表や要約配信を準備することも有効です。英語、中国語、韓国語で同時に発表されれば、国際社会への影響力を格段に高めることができます。

タイミングの持つ政治的効果

発表のタイミングは、石破政権の政治的立場にも影響を与えます。支持率が低迷している時期に談話を発表すれば、支持回復の起爆剤となる可能性があります。逆に高い支持率を維持している時期であれば、安定した基盤の上で談話を打ち出すことで、長期的な評価を得られるでしょう。

ただし、あまりにも政治的意図が透けて見えるタイミングで発表すれば、談話そのものの誠実さが疑われる恐れがあります。そのため、石破首相は「政治的駆け引きではなく、歴史的責務として発表する」という姿勢を明確に示す必要があります。

石破談話の戦略的意義

戦後80年の節目に談話を発表することは、単に歴史を振り返るだけではありません。それは同時に、日本が今後どのような国として歩むのかを国民と国際社会に示す戦略的メッセージでもあります。タイミングと戦略を誤れば、せっかくの談話が埋もれてしまう危険がありますが、巧みに設計すれば、日本外交と内政の双方に大きな効果をもたらすことができるでしょう。

石破首相は、談話の中身と同じくらい、その「発表のタイミング」と「発信方法」に強いこだわりを持っています。戦後80年談話が国内外に強いインパクトを与えるかどうかは、この戦略的な判断にかかっているのです。

今後の展望と課題

石破首相が準備を進める「戦後80年見解」は、発表そのものがゴールではありません。むしろ、発表後に国内外でどのような反応が起き、どのような課題が浮かび上がるのかが、今後の日本政治・外交にとって大きな意味を持ちます。ここでは、石破談話の発表後に想定される展望と課題について整理していきます。

国内世論の反応と政治的影響

発表直後、国内メディアや国民世論は談話の内容を細かく分析し、「期待に応えたか」「不十分だったか」といった議論が活発化するでしょう。もし談話が誠実さと未来志向を兼ね備えたものとして受け止められれば、石破政権への支持率上昇につながる可能性があります。逆に、内容が抽象的すぎたり、一部に偏った表現があれば、「期待外れ」として評価が下がるリスクもあります。

特に、自民党内の保守派とリベラル派、さらには野党勢力との対立が激化する可能性も高く、石破首相は談話発表後に国会での追及に備えなければなりません。談話が「国内政治の争点化」することは避けられないと見られます。

近隣諸国の反応と外交課題

中国や韓国は談話の内容を細かく精査し、政府やメディアを通じて公式の評価を表明するでしょう。もし謝罪や反省の表現が盛り込まれていれば、一時的な関係改善の契機となる可能性があります。しかし、その一方で「不十分」との批判が出れば、外交摩擦が再燃する恐れもあります。

また、アメリカや欧州諸国は、談話そのものよりも「それが日中・日韓関係にどのような影響を与えるか」に注目しています。石破首相は発表後、各国首脳との外交対話を通じて、自らの歴史認識を補足的に説明し、国際社会の理解を得る努力を続ける必要があります。

教育と次世代への継承

談話が発表された後、その内容は教育現場やメディアで取り上げられ、次世代への歴史認識の継承に大きな影響を与えるでしょう。戦争体験世代が減少する中、談話が「未来を担う若者に何を伝えたか」が長期的に問われます。談話の文章が教材として活用される可能性もあり、その言葉選びは極めて重要です。

石破政権の支持率と政権基盤

戦後80年見解は、石破政権にとって「試金石」となるテーマです。談話の評価が高ければ、支持率を押し上げ、政権の安定性を強める効果が期待できます。しかし逆に、談話をめぐる議論が分裂を招けば、政権基盤を揺るがすリスクとなり得ます。

特に、自民党内の派閥力学や次期総裁選を見据えた動きとも連動し、談話発表後の党内情勢は緊張感を増すと予想されます。石破首相は談話を単なる「歴史認識の表明」として終わらせるのではなく、政権運営の安定へと結びつける戦略を取る必要があります。

「石破談話」の歴史的評価

戦後50年の村山談話、60年の小泉談話、70年の安倍談話と同様に、戦後80年の石破談話もまた、歴史的に評価され続けることになります。数十年後に「石破談話」がどう記憶されるかは、今後の国内外の情勢や国民意識の変化にも左右されますが、発表時の言葉の重みは長期的に残り続けます。

「明確な謝罪」を残すのか、「未来志向のビジョン」を打ち出すのか、それとも両者のバランスを取るのか。いずれにせよ、石破談話は歴史の一ページとして刻まれ、日本外交の方向性を形作る指針となるでしょう。

今後の課題

- 国内世論の分断を避けつつ、国民的合意を形成できるか

- 中国・韓国との関係改善を談話でどこまで実現できるか

- アメリカや欧州との協調を保ちながら発信力を強化できるか

- 教育現場で活用されるほど普遍性のある言葉を残せるか

- 政権基盤の強化につなげられるか

こうした課題を乗り越えられるかどうかが、石破談話の成否を分ける大きなポイントとなります。

まとめ:未来を形作る談話へ

石破首相が準備する戦後80年見解は、過去を総括するだけでなく、未来を切り開くメッセージであることが求められています。戦争の記憶が薄れる中で、平和国家としての理念をどう継承するか。国際社会に信頼を築き、国内で共感を広げられるか。これらは単なる一度きりの談話ではなく、日本の未来を方向づける重大な課題です。

石破談話が「過去と未来をつなぐ架け橋」として歴史に残るのか、それとも一時的な政治的発表にとどまるのか。その評価は、日本社会と国際社会の受け止め方にかかっています。石破首相がどのような言葉を選び、どのように語るのか――その一挙手一投足に、国内外の視線が注がれているのです。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 戦後80年の節目、石破総理談話の狙い|国民世論・中国韓国の反応を予測 […]