石破80年談話が招く最悪の展開とは?外交・経済・安全保障への影響を徹底解説

序章:石破80年談話とは何か

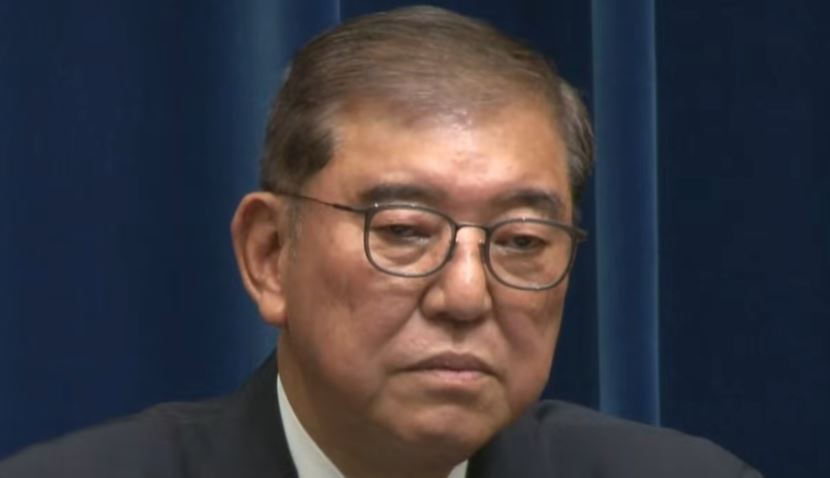

2025年、日本は戦後80年という大きな節目を迎えました。そのタイミングで注目を集めているのが、石破茂氏による「80年談話」です。この談話は、単なる政治的メッセージにとどまらず、日本の歴史認識や外交姿勢を左右しかねない重大な意味を持っています。

「石破80年談話」とは、戦後80年という歴史の区切りにあたり、日本の歩みを総括し、未来に向けた方向性を示すものです。過去の談話としては、戦後50年の村山談話、戦後60年の小泉談話、戦後70年の安倍談話などが知られています。これらはすべて国内外から注目され、国民的な議論を巻き起こしてきました。今回の石破談話も例外ではなく、その一語一句が国内外に大きな影響を及ぼすと予想されています。

なぜ「80年談話」が重要なのか

戦後50年、60年、70年と節目ごとに出されてきた歴代首相の談話は、単なる歴史の回顧録ではなく、戦争責任や過去への反省をどう表現するかが大きな焦点となってきました。とくに中国や韓国との外交関係では、談話の表現が二国間関係の雰囲気を左右することも少なくありません。

石破氏は自民党内でも独自の立場を持つ政治家であり、防衛・安全保障分野に精通しています。そのため、「80年談話」において歴史認識と同時に安全保障や国際秩序への言及が含まれる可能性が高いと見られています。これが従来の談話と大きく異なる点であり、注目を集める理由のひとつです。

石破談話の背景にある国内外の状況

2020年代半ばの国際情勢は、米中対立の激化、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化、そして台湾有事の懸念など、戦後最も緊迫した状況にあります。こうした中で発表される「80年談話」は、単なる歴史の検証にとどまらず、日本の今後の外交戦略や防衛政策を示す試金石ともなるのです。

また、国内政治においても、自民党の政権運営は安定感を欠き、国民の間には不信感が広がっています。経済格差や社会保障問題など内政課題が山積する中、石破談話は「歴史認識」という敏感なテーマを通じて、国内世論を二分しかねません。つまり、この談話は国内外の状況を大きく揺るがす可能性を秘めているのです。

過去の談話との比較で見える「重み」

村山談話(1995年)は、戦後50年にあたり「植民地支配と侵略」を明確に認め、謝罪の意を表したことで中韓から一定の評価を受けました。小泉談話(2005年)は簡潔ながらも過去への反省を示し、安倍談話(2015年)は「お詫びの心を引き継ぐ」としつつも未来志向を強調しました。

では石破談話はどう位置づけられるのでしょうか。もしも過去の談話から後退するような表現を取れば、国際社会から「歴史修正主義」と批判される恐れがあります。一方で、過去の談話を踏襲しすぎれば国内の保守層から反発を招きかねません。つまり、石破氏がどう舵を切るかによって、国内世論だけでなく外交関係や日本の国際的評価までも左右されるのです。

「最悪の展開」が懸念される理由

石破80年談話をめぐる不安は、この「板挟み構造」にあります。国内外の双方から厳しい目が注がれているため、内容次第では次のような展開が予想されます。

- 中国・韓国との関係悪化による外交摩擦

- 国内世論の分裂と政治的混乱

- 国際社会における日本の孤立化

- 経済・安全保障分野への悪影響

つまり、「80年談話」は歴史を振り返るだけでなく、未来を大きく左右する可能性を持っているのです。本記事では、この談話がどのようなリスクを抱えているのか、そして最悪の展開とはどのようなものなのかを詳しく解説していきます。

歴史認識をめぐる国内の対立

石破80年談話が注目を集める理由の一つは、国内で根深い「歴史認識の対立」にあります。戦後日本では、戦争責任や過去の侵略行為に対する評価をめぐって、政治的立場や思想の違いによる激しい議論が続いてきました。今回の談話もまた、その火種となることは避けられません。

保守とリベラルの視点の違い

日本国内の歴史認識をめぐる対立は、大きく「保守」と「リベラル」に分けられます。保守派は「自虐史観からの脱却」を掲げ、戦後日本が過度に自己批判を強いられてきたと主張します。一方、リベラル派は「過去への反省と謝罪を明確にすることが未来の平和につながる」と訴えます。

石破談話がどちらの立場に寄るかによって、国内の評価は真っ二つに分かれる可能性があります。たとえば過去の談話を踏襲し、謝罪や反省を強調すれば保守層から「国益を損なう」と反発を受けるでしょう。逆に歴史認識を弱めれば、リベラル派や市民団体から「歴史修正主義」と批判されるのは避けられません。

過去の談話と国内反応の比較

歴代首相による節目の談話は、常に国内で賛否を呼んできました。たとえば村山談話はリベラル層から高く評価されましたが、保守派からは「必要以上の謝罪」と批判されました。小泉談話は簡潔さゆえに受け止め方が分かれ、安倍談話は「お詫びの心を引き継ぐ」としながらも未来志向を打ち出したため、保守派の支持を得つつリベラル派からは「曖昧すぎる」と不満が出ました。

石破談話は、このような歴史的経緯の延長線上に位置します。つまり、どのような表現を選んでも「全員が納得する」ことは難しく、むしろ国内世論を分断する可能性が高いのです。

メディアと世論形成の影響

また、メディアの報道姿勢も国内の歴史認識の対立を助長してきました。大手新聞社の論調はリベラル寄りと保守寄りで大きく分かれており、同じ談話でも全く異なる評価を与えます。テレビやネットメディアもSNSを通じて瞬時に議論を拡散させるため、世論はかつてないほど分裂しやすくなっています。

特にSNSでは、談話発表直後から賛否両論の意見が拡散し、政治的立場ごとに「エコーチェンバー現象」が強まることが予想されます。これは社会全体の分断をさらに深める要因となりかねません。

教育現場への影響

歴史認識の対立は、教育現場にも大きな影響を与えてきました。教科書の記述をめぐる議論は長年続いており、政府の歴史認識が教科書検定に影響を及ぼす可能性も否定できません。石破談話が新たな論争を引き起こせば、教育政策や学校現場に波及し、次世代への歴史理解のあり方にまで影響することが懸念されます。

なぜ「国内対立」が最悪の展開を招くのか

国内の歴史認識をめぐる対立が深刻化すれば、次のような「最悪の展開」が現実となる可能性があります。

- 国会運営が停滞し、重要な政策決定が遅れる

- 内政課題(経済・社会保障・防衛など)が後回しにされる

- 国民世論が分裂し、社会的な不信感が増幅する

- 国際社会から「国内世論をまとめられない国」と見られる

つまり、石破80年談話がどのような内容であれ、それをきっかけに国内対立が先鋭化すれば、日本の政治的安定や社会的統合が損なわれるのです。

まとめ:国内世論の分断リスク

石破80年談話は、単なる政治声明にとどまりません。歴史認識という日本社会に根付く論点を再び浮き彫りにし、国民を二分しかねない重大なリスクをはらんでいます。保守とリベラル、メディアと世論、教育現場と政策――あらゆる領域で対立が激化すれば、国内の分断は深刻化するでしょう。

このように、「歴史認識をめぐる国内の対立」は、石破談話の最大のリスクの一つであり、最悪の展開を引き起こす火種となり得るのです。

外交への影響(特に中韓との関係)

石破80年談話が国内外で注目される最大の理由の一つは、日本と隣国である中国・韓国との関係に直接影響を与える可能性が高いからです。戦後日本の歩みを振り返る談話は、歴代政権においても常に日中・日韓関係の試金石となってきました。特に「侵略」「植民地支配」「反省」「謝罪」といった表現の有無や強弱が、外交的摩擦を引き起こす要因となってきたのです。

過去の談話と中韓の反応

村山談話(1995年)は「植民地支配と侵略」を明言し、「痛切な反省と心からのお詫び」を表明しました。これにより一時的には中韓から一定の評価を受けましたが、その後の首相発言や靖国参拝などで再び摩擦が生じました。

小泉談話(2005年)は簡潔ながらも「反省とお詫び」を盛り込みましたが、小泉首相自身が靖国神社を参拝し続けたため、談話の効果は相殺され、むしろ外交関係は悪化しました。

安倍談話(2015年)は、過去の表現を踏襲しつつも「未来志向」を強調しました。形式的には中韓の要求に応えましたが、言葉の選び方が慎重すぎたため「曖昧だ」「誠意が感じられない」との批判も出ました。

つまり、どのような談話を出しても中韓の反応は複雑であり、むしろ「日本の誠意を測るリトマス試験紙」として使われてきたのです。

石破談話が直面する外交リスク

石破談話が抱える最大のリスクは、その一語一句が中韓との関係に即座に跳ね返るという点です。たとえば以下のようなシナリオが考えられます。

- 表現が不十分な場合: 「侵略」「謝罪」などの言葉が弱ければ、中韓から「歴史修正主義」と批判され、外交関係が一気に冷え込む可能性がある。

- 表現が強すぎる場合: 逆に謝罪や反省を強調しすぎると、国内の保守層が反発し、政権基盤が揺らぐ。これにより中韓は一時的に評価するが、国内の政治的混乱が深まる。

- 曖昧な表現の場合: 「未来志向」を強調しても、過去の歴史認識が曖昧なままでは、中韓から「不誠実」と見られるリスクが高い。

このように、どのような表現を選んでも必ず一方から反発が起こる「外交的ジレンマ」が存在するのです。

中国との関係悪化の可能性

中国は戦後一貫して日本の歴史認識に敏感に反応してきました。とくに習近平政権下では「抗日戦争勝利」の歴史観を強調しており、日本の談話が自国の歴史教育と矛盾する場合、強い外交的圧力をかけてくることが予想されます。

もし石破談話が「侵略」「反省」を十分に表明しなければ、中国は国内向けに「日本は歴史を直視していない」と宣伝材料に使うでしょう。これにより日中関係が緊張し、経済協力や首脳会談の停滞につながる可能性があります。

韓国との関係悪化の可能性

韓国にとっても日本の歴史認識は外交の核心的テーマです。従軍慰安婦問題や徴用工問題が長年日韓関係を不安定化させてきました。石破談話が過去の加害責任を曖昧にすれば、韓国国内世論は一気に反発し、再び外交摩擦が激化する可能性が高いです。

特に韓国は日本に対して「真の謝罪」を求め続けています。そのため表現がわずかに弱まるだけでも、「誠意が欠けている」と批判され、日韓関係が再び冷え込む恐れがあります。

国際社会への影響

中韓だけでなく、アメリカや欧州諸国も日本の歴史認識を注視しています。米国は同盟国として日本を支える立場にありますが、同時に韓国や中国との関係も重視しているため、日本の談話が原因で摩擦が生じれば対応に苦慮します。

欧州諸国は基本的に日本に友好的ですが、戦後責任の明確化を求める姿勢は強く、石破談話が曖昧であれば国際社会全体から「歴史を直視しない国」と見られるリスクもあります。

最悪の展開:外交孤立のシナリオ

石破談話が外交的に失敗すれば、最悪の場合、日本は以下のような状況に追い込まれるかもしれません。

- 日中関係の悪化により、経済・安保協力が停滞する

- 日韓関係の冷え込みで、歴史問題が再燃し、協力関係が断絶する

- 米国や欧州からも「歴史を直視しない国」とのレッテルを貼られる

- 国際的な信用が低下し、経済や安全保障に悪影響を及ぼす

こうした状況に陥れば、日本は戦後築いてきた国際的な信頼を大きく損ない、孤立化の道を歩む可能性すらあるのです。

まとめ:石破談話が背負う外交リスク

石破80年談話は、単なる国内政治の問題ではなく、国際外交の行方をも左右する重大な意味を持っています。中韓との関係はもちろん、米国や欧州などの同盟国・友好国との信頼関係にも直結するため、その内容次第で日本の立場は大きく変化します。

つまり、石破談話の外交的影響を軽視することはできません。国内世論への配慮と同時に、国際社会にどう受け止められるかを計算する必要があるのです。最悪の展開を避けるためには、過去の歴史を誠実に振り返りつつ、未来志向を示すという極めて繊細なバランスが求められます。

国内世論の分断と政治的混乱

石破80年談話は、国内における世論を大きく揺さぶる可能性を秘めています。すでに第2パートで触れた「歴史認識をめぐる対立」は、そのまま国内の政治的対立や社会的混乱に直結するのです。ここでは、談話が引き起こす可能性のある国内分断のシナリオと、その背景にある要因を詳しく見ていきます。

与党内の反発と亀裂

石破氏は自民党内で独自の立場を持つ政治家であり、過去には党内主流派との距離が指摘されてきました。そのため、石破談話が発表されると、自民党内の保守派から強い反発が予想されます。特に談話が「過去の侵略や植民地支配」を明確に認めるような内容であれば、右派議員や保守団体から「譲歩しすぎだ」との批判が噴出するでしょう。

逆に、談話が過去の謝罪を弱めたり、曖昧な表現にとどまれば、党内のリベラル派や公明党など与党連立パートナーから「誠意が欠けている」と不満が出る可能性があります。このように、石破談話は与党内に亀裂を生む要因となり得るのです。

野党の攻勢と世論戦

野党は石破談話を格好の攻撃材料として利用するでしょう。特に立憲民主党や共産党などは、「歴史を直視しない談話だ」と批判を強め、国会で追及する可能性があります。逆に談話が謝罪色を強めた場合には、日本維新の会や保守系議員が「国益を損なう」と声を上げることが予想されます。

このように、石破談話の解釈をめぐって野党各党がそれぞれの立場から攻勢を強めれば、国会審議は紛糾し、重要な法案の議論が停滞する危険性があります。

市民団体・メディアの動き

市民団体やメディアもまた、石破談話をめぐる議論を拡散させる中心的な役割を担います。保守系団体は「歴史を歪めるな」と抗議活動を展開し、リベラル系団体は「歴史修正主義を許さない」と声明を発表するでしょう。

メディアにおいても、新聞各紙やテレビ局がそれぞれの論調に沿った報道を行い、世論を二分化させます。SNSでは瞬時に意見が飛び交い、「石破談話賛成派」と「反対派」の激しい論争が繰り広げられることが予想されます。

社会的不信感の増幅

こうした議論が過熱すると、政治不信や社会的な不満が増幅します。国民の間では「政治家は過去の歴史ばかり議論して、現在の問題を解決しない」という不満が高まるかもしれません。経済格差や少子高齢化、医療・年金制度といった喫緊の課題が置き去りにされることで、国民生活への不安はさらに深まります。

特に若年層は歴史問題への関心が比較的低いとされますが、政治的混乱による経済停滞や社会保障不安が顕在化すれば、世代間対立の火種にもなりかねません。

国内混乱が国際社会に与える影響

国内の分断と混乱は、国際社会からも注視されます。日本が内政不安定に陥れば、外交交渉における発言力が低下し、国際社会から「信頼できるパートナーではない」と見なされるリスクが高まります。これにより、外交関係や経済協力にも悪影響が及ぶのです。

最悪のシナリオ:政治的停滞と社会不安

石破談話をきっかけに国内世論が分裂し、政治的混乱が深まれば、以下のような「最悪の展開」が現実化するかもしれません。

- 国会が空転し、重要な法案や政策が進まない

- 内閣支持率が急落し、政権運営が不安定化する

- 抗議活動やデモが活発化し、社会不安が高まる

- 内政混乱を理由に国際的信用が低下する

このような展開は、国内の政治的安定を大きく損ない、日本の未来に深刻な影を落とす可能性があります。

まとめ:国内対立の連鎖的リスク

石破80年談話は、歴史認識という敏感なテーマを扱うがゆえに、国内世論を分断し、政治的混乱を引き起こすリスクを抱えています。与党内の亀裂、野党の攻勢、市民団体やメディアの動きが連鎖的に作用すれば、国内の政治は停滞し、国民生活にも悪影響を与えるでしょう。

つまり、石破談話は単なる「歴史発言」にとどまらず、国内政治と社会の安定をも左右する爆発力を持っているのです。ここにこそ、最悪の展開が懸念される大きな理由があるのです。

経済への影響

石破80年談話は歴史認識や外交問題に焦点が当てられがちですが、その余波は経済にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。特に日本は貿易立国であり、外交関係の悪化がそのまま経済的打撃につながりやすい構造を持っています。ここでは、談話が引き起こし得る経済的リスクを多角的に整理します。

外交摩擦による貿易への悪影響

まず最も直接的な影響は、外交摩擦が貿易に悪影響を及ぼすことです。中国や韓国は日本にとって主要な貿易相手国であり、輸出入の大きな割合を占めています。もし石破談話をきっかけに両国との関係が悪化すれば、以下のような経済リスクが現実化するかもしれません。

- 日本製品に対する不買運動や輸入規制

- 観光客の大幅減少によるインバウンド需要の落ち込み

- 企業のサプライチェーンに混乱が生じ、生産活動が停滞

過去にも歴史問題を背景に中国や韓国で「日本製品不買運動」が発生した事例があり、石破談話が同様の事態を引き起こせば、企業収益への打撃は避けられません。

投資家心理と株式市場への影響

政治や外交が不安定化すると、真っ先に反応するのが金融市場です。投資家はリスクを嫌うため、石破談話をきっかけに外交・内政の混乱が顕在化すれば、日本株の売りが加速し、株式市場が下落に転じる可能性があります。

特に外国人投資家は日本市場に大きな影響力を持っており、歴史問題に起因する外交リスクが高まれば、「日本は安定した投資先ではない」と判断され、資金流出が起こる危険性があります。これは円安の加速や国債市場の不安定化にもつながりかねません。

観光業への打撃

観光業もまた大きなリスクを抱えています。中国や韓国からの観光客は日本のインバウンド需要の中心的存在です。石破談話が両国で反発を招けば、旅行キャンセルや渡航制限が発生し、観光業や地方経済が深刻な打撃を受けるでしょう。

特に地方都市や観光地は外国人観光客の消費に大きく依存しているため、影響は都市部以上に深刻になる可能性があります。宿泊業、飲食業、小売業など関連産業に波及することで、地域経済全体の停滞を招く恐れがあります。

製造業とサプライチェーンへのリスク

日本の製造業は、中国や韓国を含むアジアのサプライチェーンに強く依存しています。部品調達や生産拠点がこれらの国と密接に結びついているため、外交摩擦が激化すれば物流や取引に支障が出るリスクがあります。

半導体や電子部品、自動車関連などの主要産業が打撃を受ければ、日本経済全体への影響は甚大です。供給網の寸断は長期的な競争力低下にもつながりかねません。

国内消費への波及効果

外交リスクが高まることで株価が下落すれば、個人資産の目減りが起こり、消費マインドが冷え込みます。また、円安や輸入制限により生活必需品やエネルギー価格が高騰すれば、国民生活の負担が増加し、内需の停滞が現実化するでしょう。

このように、石破談話が引き金となり「外交摩擦→経済停滞→消費不振」という悪循環が発生する可能性があるのです。

長期的な国際競争力への影響

さらに懸念されるのは、石破談話による外交関係の悪化が長期的に日本の国際競争力を低下させる可能性です。貿易・投資・観光といった短期的な経済活動だけでなく、次のような分野でも悪影響が広がりかねません。

- 海外企業との技術協力や共同研究の停滞

- 留学生や外国人労働者の減少による人材不足

- 国際的な信用力の低下による企業イメージの悪化

こうした問題はすぐには表面化しませんが、中長期的に日本の産業競争力や経済成長に影を落とす要因となります。

最悪の展開:経済停滞の悪循環

石破談話が原因で外交関係が悪化し、経済に悪影響が及ぶ「最悪の展開」を想定すると、以下のようなシナリオが浮かび上がります。

- 輸出入の停滞と不買運動による企業収益の悪化

- 外国人投資家の資金流出による株価下落と円安

- 観光需要の激減による地方経済の衰退

- 供給網の寸断による製造業の競争力低下

- 国民生活への物価高と消費不振

これらが重なれば、日本経済は「失われた30年」に続くさらなる停滞に陥る可能性すらあるのです。

まとめ:経済に広がる波紋

石破80年談話は、単なる政治や外交の問題にとどまらず、経済のあらゆる分野に波紋を広げる危険性を持っています。貿易、投資、観光、サプライチェーン、そして国民生活――いずれも外交リスクの影響を受けやすく、談話の内容次第で最悪のシナリオが現実化する可能性があるのです。

したがって、経済の安定と国民生活を守るためにも、石破談話は国内外の反応を慎重に見極めたうえで、極めてバランスの取れた発信が求められます。

安全保障上のリスク

石破80年談話は、歴史認識や外交、経済への影響が注目されがちですが、安全保障面でも深刻なリスクを孕んでいます。戦後80年という節目における首相級の談話は、単なる歴史評価にとどまらず、日本の防衛政策や同盟関係の方向性を映し出すものとして国際社会から注目されるのです。ここでは、石破談話が引き起こし得る安全保障上のリスクについて詳しく検証します。

米国との同盟関係への影響

日本の安全保障の基盤は日米同盟にあります。米国はアジア太平洋地域における日本の最大の安全保障パートナーであり、軍事的抑止力の多くを担っています。石破談話が米国の期待に反する内容であれば、同盟関係に微妙な影を落とす可能性があります。

例えば、過去の歴史を過度に曖昧にすれば、米国議会や世論から「日本は歴史を正しく認識していない」と批判されるかもしれません。逆に、過度に謝罪を強調しすぎれば、国内保守派が反発し、対米協力に必要な政治的安定が揺らぐ恐れがあります。つまり、石破談話は米国との信頼関係を損なうリスクを内包しているのです。

中国との軍事的緊張

中国は近年、南シナ海や東シナ海で軍事的プレゼンスを強めています。尖閣諸島周辺では中国公船の活動が常態化し、偶発的な衝突リスクが高まっています。石破談話が歴史認識で中国を刺激すれば、外交だけでなく軍事的緊張がさらに強まる可能性があります。

例えば、談話が「侵略」や「反省」の表現を弱めれば、中国政府は「日本は再び軍国主義に回帰している」と国内外に宣伝し、軍事力強化の正当化に利用するでしょう。その結果、東シナ海での軍事活動が活発化し、日本の安全保障環境は一層不安定化します。

韓国との防衛協力への影響

韓国は地理的にも安全保障的にも日本にとって重要な隣国です。特に北朝鮮の核・ミサイル問題への対応では、日韓の連携が不可欠です。しかし、石破談話が過去の歴史認識を曖昧にした場合、韓国国内の反発が強まり、防衛協力に影響が出る可能性があります。

日韓間ではすでに軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の維持をめぐり摩擦が生じてきました。石破談話を契機に関係が再び悪化すれば、北朝鮮への対応や地域防衛に大きな支障を来すことになりかねません。

北朝鮮の挑発行為を助長する可能性

北朝鮮は常に日本の動向を注視し、外交的・軍事的な挑発を繰り返しています。石破談話が中韓との対立を深め、日本の外交的孤立を招いた場合、北朝鮮は「日本は国際的に孤立している」と見なし、挑発行為を強化する可能性があります。

弾道ミサイル発射や核実験の頻度が増加すれば、日本の安全保障環境は一層不安定化し、国民生活にも直接的な不安が広がります。

国際社会での信頼低下と安保協力の停滞

石破談話が国際社会から「歴史を直視しない」と見なされれば、日本は安全保障分野においても信頼を損なう恐れがあります。たとえば、国連平和維持活動(PKO)や多国間の安保協力に参加する際、「歴史認識が不十分な国」として批判される可能性があるのです。

また、インド太平洋戦略において日本は重要な役割を担っていますが、信頼性が低下すればオーストラリアやインドとの協力関係にも影響が及びます。これは日本の防衛戦略にとって致命的な打撃となり得ます。

最悪の展開:安全保障危機の連鎖

石破談話が安全保障に与える「最悪の展開」としては、次のようなシナリオが考えられます。

- 米国との信頼関係が揺らぎ、日米同盟の結束が弱まる

- 中国が軍事的圧力を強め、東シナ海で衝突リスクが高まる

- 韓国との防衛協力が停滞し、北朝鮮対応に支障が出る

- 北朝鮮が挑発行為を強化し、日本の防衛体制が緊迫化する

- 国際社会での信頼低下により、多国間安保協力の停滞

これらが同時に進行すれば、日本の安全保障環境は戦後最も危険な状況に陥る可能性があります。

まとめ:石破談話と安全保障の行方

石破80年談話は、歴史認識や外交だけでなく、安全保障に直結する重大な意味を持っています。米国、中国、韓国、北朝鮮、さらには国際社会全体との関係に影響を与える可能性があり、その内容次第で日本の防衛環境は大きく変化します。

最悪の展開を避けるためには、歴史を誠実に振り返ると同時に、未来志向の平和的ビジョンを明確に打ち出す必要があります。それこそが、日本の安全保障を守り、国際社会から信頼される国家としての地位を確立する唯一の道なのです。

最悪の展開シナリオ

石破80年談話は、日本の歴史認識を示すだけでなく、外交・経済・安全保障といったあらゆる分野に波紋を広げる可能性があります。そのため、内容次第では「最悪の展開」と呼ぶべき深刻な事態を招くことも十分に想定されます。ここでは、石破談話が引き金となり得る最悪のシナリオを具体的に描き出していきます。

外交孤立の加速

第一に考えられるのは、外交的孤立の加速です。石破談話が中韓の期待を裏切る内容であれば、「歴史修正主義」と批判され、両国との関係は一気に悪化します。これに加えて、アメリカや欧州諸国からも「日本は歴史を直視できない国」と見なされれば、国際社会における信頼は大きく損なわれます。

結果として、日本は経済・安全保障のあらゆる場面で孤立を深め、国際的な発言力を失う危険性があります。

国内世論の分裂と政治的混乱

外交上の摩擦は、国内政治にも直結します。保守派とリベラル派が鋭く対立し、国会は談話をめぐる攻防で停滞するでしょう。市民団体やメディアが世論を二分化させ、SNSでは激しい対立が拡散します。

この結果、政権支持率は急落し、内閣不信任案が提出される可能性すらあります。政治的混乱が長期化すれば、国民生活に必要な政策決定が後回しにされ、社会不安が広がることは避けられません。

経済の停滞と生活への打撃

外交関係の悪化はそのまま経済に跳ね返ります。中韓で不買運動や輸入規制が強まれば、日本企業の収益は大幅に悪化します。観光需要も激減し、地方経済は深刻な打撃を受けるでしょう。

さらに、金融市場では投資家がリスクを回避し、日本株や円が売られる可能性があります。円安と物価高が進行すれば、国民生活は圧迫され、消費マインドの冷え込みによって経済は停滞へと追い込まれます。

安全保障危機の深刻化

外交摩擦は安全保障面にも波及します。中国は「日本の歴史修正主義」を口実に軍事行動を活発化させ、東シナ海や台湾周辺で緊張が高まるでしょう。韓国との防衛協力は停滞し、北朝鮮は挑発行為を強めるかもしれません。

最悪の場合、日米同盟の結束にも揺らぎが生じ、日本は戦後最も不安定な安全保障環境に直面することになります。

国際的信用の失墜

外交、経済、安全保障のいずれにおいても問題が噴出すれば、日本は「国際的に信頼できない国家」とのレッテルを貼られる可能性があります。国際会議や多国間協力の場で孤立し、発言力が低下すれば、日本は国際秩序の中で存在感を失うでしょう。

これは単なる一時的な問題にとどまらず、日本の将来に長期的な影響を与える深刻な事態となります。

最悪の連鎖シナリオ

これらのリスクが連鎖的に進行した場合、以下のような「最悪の展開」が現実化します。

- 中韓との外交関係が悪化し、日本は国際的に孤立

- 国内世論が分裂し、政治的混乱が長期化

- 経済停滞と物価高が進行し、国民生活が圧迫

- 中国や北朝鮮の軍事的挑発が強まり、安全保障危機が拡大

- 国際社会での信用を失い、日本の発言力が著しく低下

このような連鎖は、戦後日本が築き上げてきた平和と繁栄を根底から揺るがしかねません。つまり、石破談話の一言一句が、日本の未来にとって重大な意味を持っているのです。

まとめ:最悪を避けるために必要な視点

石破80年談話が招き得る最悪の展開は、外交孤立、国内分裂、経済停滞、安全保障危機、国際的信用失墜といった、あらゆる分野にまたがる連鎖的な悪循環です。これを避けるためには、過去を誠実に振り返ると同時に、未来志向のビジョンを明確に打ち出す必要があります。

国際社会との信頼関係を維持し、国内世論の分裂を抑えるためには、バランスの取れた談話が不可欠です。石破談話はその内容次第で、日本を安定と繁栄の道に導くことも、最悪の混乱へと突き落とすこともあり得るのです。

結論と今後の展望

石破80年談話は、日本の戦後80年を総括する歴史的な節目として位置づけられています。しかし、その一言一句が国内外に波紋を広げ、外交、経済、安全保障、そして国内世論に多大な影響を与える可能性を秘めています。これまで見てきたように、談話の内容次第では「最悪の展開」とも呼ぶべき深刻な事態が現実化するリスクがあります。

石破談話の持つ二面性

石破談話は「リスク」と「チャンス」の両面を持っています。一方で、歴史認識を曖昧にすれば外交的孤立や国内分裂を招き、経済や安全保障に深刻な悪影響を与える恐れがあります。他方で、誠実に歴史を振り返りつつ未来志向を明確に示せば、国際社会との信頼関係を強化し、国内の対立を和らげる契機となる可能性もあるのです。

国内に求められる冷静な対応

石破談話をめぐる議論は、国内世論を分裂させやすい性質を持っています。しかし、国民が感情的に反応するのではなく、冷静かつ建設的に受け止めることが重要です。メディアやSNSでの過熱した議論が分断を深めるのではなく、歴史から学び未来をどう築くかに焦点を当てるべきでしょう。

政治に求められるリーダーシップ

政治家には、石破談話を単なる政争の具とせず、国民的合意を形成するためのリーダーシップが求められます。与野党が対立を深めるのではなく、日本の未来に必要なメッセージをどう発信するかを冷静に議論する姿勢が不可欠です。

もし政治的混乱が長引けば、国際社会から「国内をまとめられない国」と見なされ、日本の発言力がさらに低下することになりかねません。したがって、政治リーダーは石破談話をきっかけに国内の和解と国際的信頼の両立を図る必要があります。

国際社会との信頼構築

日本はアジアにおける重要な民主主義国家として、国際社会からの期待を背負っています。石破談話が誠実かつ未来志向のものであれば、中韓との関係改善や国際社会での評価向上につながります。逆に曖昧な談話であれば、信頼を損ない、孤立を深める可能性があります。

今後の日本に求められるのは、過去の歴史を直視しつつ、未来に向けて積極的に平和構築の役割を果たす姿勢です。これは外交関係の改善だけでなく、経済や安全保障の安定にも直結します。

最悪の展開を回避するために

これまで整理したリスクを踏まえれば、最悪の展開を回避するためには次のような視点が欠かせません。

- 過去の歴史を誠実に認め、国際社会からの信頼を得る

- 未来志向を明確に打ち出し、国民を分断させない

- 外交・経済・安全保障のバランスを意識したメッセージを発信する

- メディアや市民も冷静に議論し、社会的分断を回避する

石破談話は過去の総括であると同時に、日本の未来を方向づける羅針盤にもなり得ます。そのバランスを誤れば最悪の展開を招きますが、適切にまとめ上げれば国際的評価を高め、日本の安定と繁栄を確かなものにできるでしょう。

まとめ:石破80年談話が残すもの

石破80年談話は、日本の歴史認識を示すだけでなく、国内外に広がる影響力を持つ重要な政治的メッセージです。その内容次第で、日本は未来に向けた信頼と安定を手にすることも、逆に混乱と孤立に陥ることもあります。

したがって、国民一人ひとりがこの談話をどのように受け止め、未来をどう築くかを考えることが求められます。石破談話は単なる政治声明ではなく、日本社会に課せられた「歴史と未来の選択」そのものなのです。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]

[…] […]