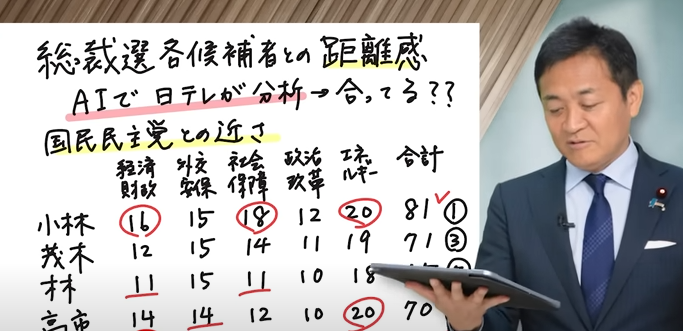

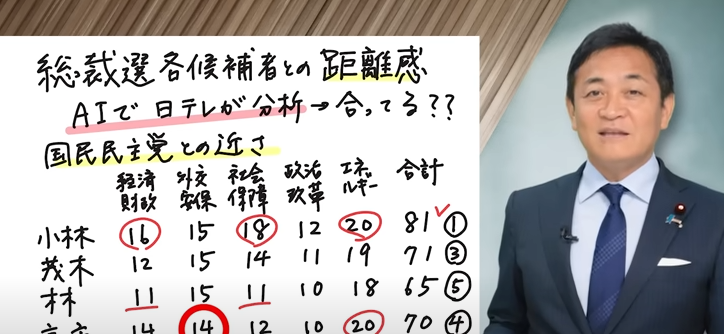

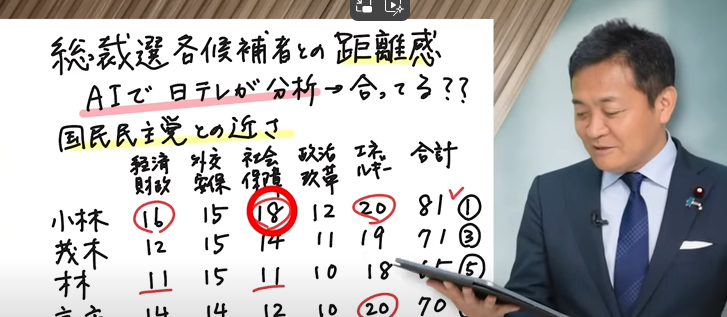

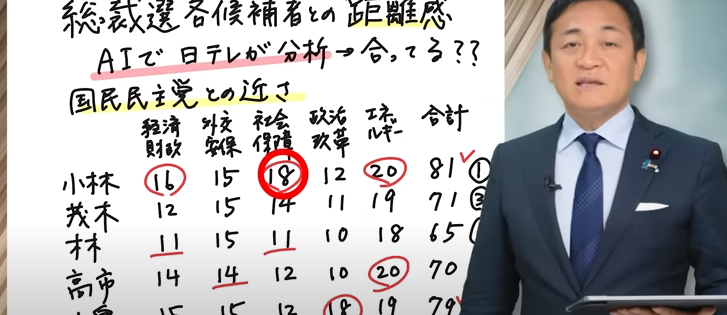

自民党総裁選 候補者と国民民主党の政策一致度ランキング【AI分析結果】連立を組めるのはあの人。。

自民党総裁選2025の背景と注目点

2025年10月4日、いよいよ自民党総裁選挙が実施されます。今回の総裁選は、単なる自民党内のリーダー選びにとどまらず、今後の日本政治の方向性を左右する重要な選挙として注目されています。特に今回は、政策面で「国民民主党との近さ」がメディアや有権者の間で話題になっています。

これまでの総裁選では、派閥の力学や人気投票的な側面が強調されがちでした。しかし2025年の選挙は、経済・外交・社会保障・政治改革・エネルギー政策といった国民生活に直結するテーマが中心に据えられています。つまり、単なる政党内の人事ではなく、今後の国の形を決める政策選択の場となっているのです。

なぜ政策の「近さ」が注目されるのか

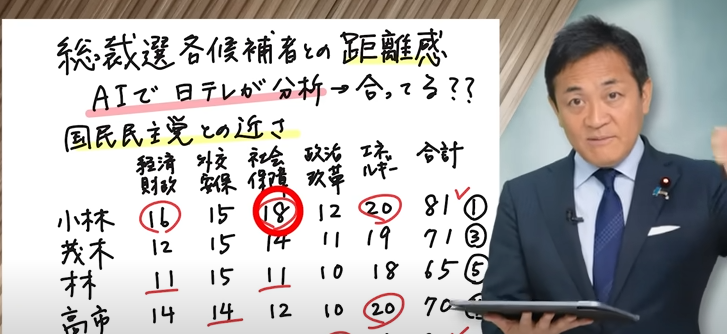

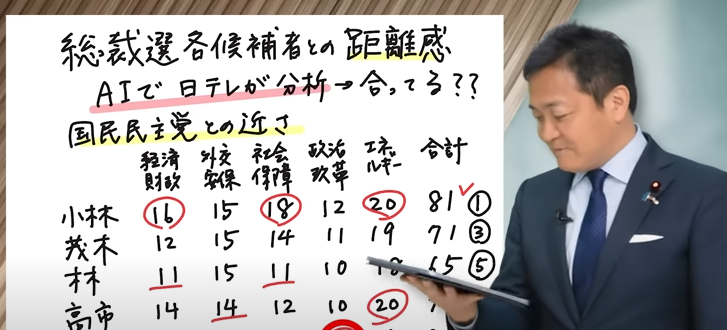

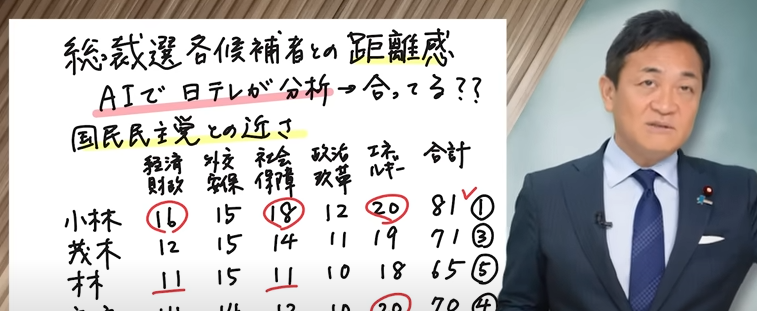

今回の総裁選が特に注目される理由のひとつは、野党との政策的な共通点が浮き彫りになっている点です。従来、自民党と野党は対立軸として語られることが多かったものの、実際には部分的に政策が一致している分野が存在します。これを裏付けたのが、日本テレビによるAIを用いた「政策の近さ分析」です。

AI分析では、候補者が発表した演説や政策と、国民民主党をはじめとした野党の政策との距離を点数化。その結果、意外な候補が国民民主党に最も近い政策を掲げていることが判明しました。この事実は、今後の政局再編や与野党の協力の可能性を考えるうえで、非常に重要な示唆を与えています。

自民党総裁選の持つ意味

自民党総裁選は、日本の首相を決定する選挙でもあります。そのため、自民党内の選挙とはいえ、実質的には次期首相を決める国政レベルの選挙と言えるでしょう。有権者としても「誰が首相になるのか」だけでなく、「どの政策が次の日本を動かしていくのか」を理解することが求められます。

特に今回は、経済の立て直し、エネルギーの安定供給、社会保障制度の持続可能性といった国民生活に直結する課題が山積しています。そのため、候補者同士の政策比較は、単なる政治ウォッチングではなく、我々一人ひとりの生活に直結するテーマなのです。

本記事で解説するポイント

この記事では、以下の観点から自民党総裁選と国民民主党との政策比較を詳しく解説していきます。

- 日本テレビがAIを用いて行った政策分析の結果

- 経済財政、外交安保、社会保障、政治改革、エネルギー政策という5つの分野ごとの比較

- 候補者ごとの特徴と国民民主党との共通点・相違点

- 政策の近さが今後の日本政治に与える影響

次章では、まず日本テレビが行ったAIによる政策分析について、その仕組みと結果を整理していきます。

日本テレビによるAI分析の概要

2025年の自民党総裁選で特に注目を集めたのが、日本テレビが実施したAIによる政策分析です。従来、政策比較は専門家や政治記者の主観に頼る部分が大きかったのですが、今回はAIを活用することで「候補者ごとの演説」と「政党の政策」を数値化して比較するという新しい手法が導入されました。

AI分析の仕組み

日本テレビが用いたAIは、各候補者が行った演説や政策提言を自然言語処理技術で解析し、それを主要な政策分野ごとに分類。その上で、既存の政党(特に国民民主党)とどれだけ政策が一致しているかをスコアリングしました。

分析対象となった政策分野は以下の5つのカテゴリーです。

- 経済・財政政策(税制、景気対策、財政健全化など)

- 外交・安全保障(同盟関係、防衛費、国際協調など)

- 社会保障(年金制度、医療制度、子育て支援など)

- 政治改革(議員定数削減、透明性向上、選挙制度改革など)

- エネルギー政策(原発、再生可能エネルギー、電力安定供給など)

各分野について20点満点で採点され、合計点で「国民民主党との近さ」が可視化される仕組みです。

AI分析の特徴

このAI分析の大きな特徴は、人間の主観を排除した定量的な比較が可能になった点です。政治家の発言はあいまいで抽象的なことも多く、解釈の幅が生まれやすいですが、AIを使うことで特定のキーワードや文脈を正確に抽出し、政党の政策と自動的に照合することができます。

例えば「現役世代を豊かにする」というフレーズを用いた候補者の演説は、国民民主党が掲げる「現役世代重視の社会保障」や「年収の壁改革」といった政策と高い相関を持つと判定されます。このようにして、候補者の発言と政党の政策を機械的に点数化することが可能になったのです。

結果の信頼性について

もちろん、AIによる分析は万能ではありません。政治家の演説には修辞的な表現や曖昧な部分も多く、必ずしも政策実行に直結するとは限りません。しかし、今回のAI分析は「政策の方向性」を測る指標として一定の説得力を持っています。特に、複数の候補者を横並びで比較する際に有効なツールとなっています。

また、日本テレビはこの分析結果を公表する際に、単なる数値の羅列ではなく「どの分野で近いのか」を明確に示しました。そのため、視聴者や有権者にとっても理解しやすく、議論の土台として活用しやすい形になっています。

総合順位の発表

AI分析の結果、国民民主党に最も政策が近いとされたのは小林高幸候補でした。さらに、2位に小泉慎二候補、3位にモ木俊光候補が続き、4位が高石候補、5位が林候補という順位になりました。

この結果は、多くの人にとって意外性があったようです。特に、経済政策では高石候補が近いと見られていたのに対し、実際には小林候補が最も高いスコアを獲得しました。AIが抽出した「現役世代重視」というキーワードが、国民民主党の政策と強く結びついていたことが理由の一つとされています。

AI分析の意義

今回の試みは、今後の政治報道や選挙分析において大きな意義を持ちます。従来の政治報道は「誰が勝つか」「誰が人気か」といった側面が強調されがちでしたが、AIを活用することで政策の本質的な比較に焦点を当てることが可能になったからです。

有権者にとって重要なのは、候補者の発言がどの政党の政策と近いのか、そしてそれが自分の生活にどのような影響を及ぼすのかという点です。今回のAI分析は、その理解を助けるツールとして新しい可能性を示したと言えるでしょう。

次章では、このAI分析の中でも特に注目された経済財政政策の比較について、候補者ごとのスコアと国民民主党との共通点を詳しく解説していきます。

経済財政政策の比較:候補者と国民民主党の共通点・相違点

自民党総裁選において最も注目されるテーマの一つが経済財政政策です。物価上昇、賃金停滞、少子高齢化といった課題が山積する中で、どの候補がどのような経済ビジョンを提示するかは、国民生活に直結する重要な論点となっています。

今回の日本テレビによるAI分析では、経済政策分野が特に国民民主党との比較で差が出やすい分野として評価されました。その結果、小林高幸候補、小泉慎二候補が上位に入り、従来「経済通」と見られていた高石候補よりも高いスコアを獲得しました。

小林高幸候補:現役世代重視の経済政策

AI分析の結果、経済財政政策分野で最も高得点を記録したのが小林高幸候補でした。小林氏は演説の中で「現役世代を豊かにする」という表現を繰り返し用いており、これは国民民主党が掲げる「現役世代重視」の理念と強くリンクします。

国民民主党は、子育て世代や働き盛り世代に重点を置いた政策を推進しており、例えば以下のような施策を掲げています。

- 年収の壁問題の解消(賃金連動型の改革)

- ガソリン税の暫定税率廃止

- デフレ型経済からインフレ対応型への転換

小林氏の政策は、これらと非常に親和性が高いとAIが判断したのです。特に「現役世代を支えることが日本経済の持続的成長につながる」という視点は、国民民主党と完全に一致しています。

小泉慎二候補:賃金連動型の年収の壁改革

経済政策分野で2位に位置したのは小泉慎二候補です。小泉氏は「年収の壁」問題について、インフレ率ではなく賃金に連動して基準を引き上げるべきと主張しています。これは国民民主党の提案と非常に近いものであり、AI分析でも高く評価されました。

さらに小泉氏は、エネルギーコストの削減や消費の拡大を目指す政策を打ち出しており、ガソリン税の見直しや生活支出の負担軽減といった分野でも国民民主党との一致点が多く見られます。

高石候補:期待に反して伸び悩んだスコア

経済通としてのイメージが強い高石候補ですが、AI分析では経済財政分野で14点と伸び悩みました。従来から「高石氏は国民民主党に近いのでは」との見方もありましたが、実際の数値では小林氏や小泉氏に及びませんでした。

これは、高石氏が「財政健全化」や「規律重視」といったキーワードを多く用いたためと考えられます。国民民主党が重視する「現役世代への分配」「生活者支援」とはやや方向性が異なり、AIはそこを敏感に判別したといえるでしょう。

林候補:低スコアの理由

経済政策で最も低いスコアとなったのは林候補でした。林氏は現政権の官房長官として、財政再建や規制改革を重視する立場にありました。そのため、国民民主党の「積極財政」や「現役世代重視」の政策とは乖離が見られ、結果としてスコアが低くなったと考えられます。

総評:経済財政政策に見る国民民主党との親和性

経済政策の分析から浮かび上がるのは、「現役世代重視」を掲げた候補が国民民主党に近いと評価されるという点です。小林氏が1位、小泉氏が2位となったのは偶然ではなく、国民民主党の政策とシンクロする部分が明確に存在しているためです。

一方で、財政規律や保守的な立場を重視する候補はスコアが低くなり、国民民主党との距離が開く傾向が見られました。これは、日本経済をどう立て直すのかという根本的なビジョンの違いを示していると言えるでしょう。

次章では、経済に続き国民の安全に直結する外交・安全保障政策について、候補者と国民民主党との比較を詳しく見ていきます。

外交・安全保障政策の比較:候補者と国民民主党の立場

外交・安全保障政策は、日本の将来にとって極めて重要なテーマです。米中対立の深刻化、北朝鮮による弾道ミサイル開発、ロシア・ウクライナ情勢、中東の不安定化など、世界情勢はかつてないほど複雑化しています。2025年の自民党総裁選においても、各候補がどのような外交・安保ビジョンを示すかが注目を集めています。

日本テレビのAI分析によれば、この分野では候補者間のスコア差は比較的小さく、ほぼ横並びの結果となりました。ただし、国民民主党との政策の近さにおいては、いくつかの特徴が見られます。

全体としての評価:大きな差はなし

AIによるスコアリングでは、外交安全保障の分野は候補者間で大きな差が出なかったとされています。これは、自民党内の主要候補者がいずれも「日米同盟を基軸に据える」「防衛費増額を続ける」といった基本方針で一致しているためです。

一方、国民民主党もまた現実的な安全保障政策を掲げており、立憲民主党や共産党のような「防衛費抑制」的な立場とは異なります。そのため、各候補と国民民主党との距離は総じて近いと評価されました。

高石候補:わずかに低いスコア

候補者の中で唯一、若干スコアが低めに出たのが高石候補です。高石氏は靖国神社への参拝を明言しており、これは保守層へのアピールとしては有効ですが、AIの分析においては「外交的摩擦を招く可能性のある発言」として距離があると判断された可能性があります。

ただし、国民民主党の中にも靖国参拝を行う議員は存在しており、政策的に大きく異なるわけではありません。したがって、この差はごくわずかなものにとどまっています。

小林高幸候補・小泉慎二候補:安保政策で安定したスコア

小林候補と小泉候補は、外交安全保障分野で安定した評価を得ました。両者とも「自衛隊の能力強化」「日米同盟の深化」を強調しており、国民民主党が掲げる「現実的な安全保障政策」と方向性が近いからです。

特に国民民主党は、防衛費のGDP比2%を目標とする立場を明確にしており、これに対して小林氏・小泉氏もおおむね同調する姿勢を示しています。そのため、AIの分析でもスコアはほぼ一致しました。

林候補:官房長官としての経験と距離感

林候補は現政権で官房長官を務めてきた実績があります。そのため、外交安全保障政策については安定的な立場を取っており、大きなブレは見られません。ただし、国民民主党が打ち出す「防衛力強化と同時に外交的解決を模索する」姿勢とは若干の差が見られ、スコアはやや低めとなりました。

外交安全保障政策の総評

外交安全保障の分野に関しては、候補者間の差が小さく、全員が国民民主党と比較的近い立場にあることが明らかになりました。これは、日本が直面する厳しい国際環境において、与党・野党を問わず現実的な対応が求められていることを反映しています。

唯一の違いは、靖国参拝や歴史認識に関わる発言のニュアンスにありました。しかし、これはAIがスコアを算出する際に一部影響を与えたに過ぎず、実際の政策運営においては大きな相違点にはならないと考えられます。

次章では、国民の生活に直結する社会保障政策について、候補者と国民民主党との比較を詳しく見ていきます。

社会保障政策の比較:候補者と国民民主党の視点

日本の将来を語る上で避けて通れないテーマが社会保障政策です。少子高齢化が急速に進む中で、年金制度の持続可能性、医療・介護費の増大、現役世代への負担増など、社会保障の在り方は国民生活に直結する大きな課題となっています。

今回の日本テレビによるAI分析では、この分野において小林高幸候補が最も国民民主党に近いという結果が示されました。特に「現役世代重視」という観点で一致度が高く、従来の年齢区分に基づく制度から「能力に応じた負担」へと移行する方向性が共通している点が評価されています。

小林高幸候補:後期高齢者医療制度の見直し

小林候補が高いスコアを得た理由の一つが、後期高齢者医療制度における窓口負担の見直しです。小林氏は「支払い能力のある高齢者には、相応の負担を求めるべき」と主張しており、これは国民民主党の政策とほぼ一致します。

国民民主党は「年齢ではなく、所得や資産に応じた公平な負担」を掲げています。例えば、75歳以上の高齢者であっても十分な収入や資産を持つ人には3割負担を求める一方で、生活が厳しい人には軽減措置を講じるという立場です。この考え方が、小林氏の政策と強くシンクロしているのです。

小泉慎二候補:子育て・現役世代支援

小泉候補は、社会保障政策においても「現役世代支援」を重視しています。特に、子育て世帯に対する支援策を拡充する方針を掲げており、これも国民民主党の政策と近い部分です。

国民民主党は、児童手当の所得制限撤廃や教育費負担の軽減といった施策を提案していますが、小泉氏も同様に「子育てにかかる費用を社会全体で支える仕組みの強化」を打ち出しています。この点がAI分析で高評価につながりました。

高石候補:伝統的な年金制度重視

高石候補は、社会保障政策において比較的保守的な立場を取っています。年金制度の維持と財政健全化を重視し、制度改革よりも安定的な運営を優先する姿勢が見られました。

これは一見すると堅実に見えますが、国民民主党が掲げる「現役世代重視」「能力に応じた負担」とは方向性が異なります。そのため、AI分析では小林氏や小泉氏に比べてスコアが低めとなりました。

林候補:最も低いスコア

社会保障政策で最も国民民主党と距離があると評価されたのは林候補です。林氏は現政権の路線を踏襲し、高齢者優遇的な政策に比重を置いているため、現役世代への重点支援を掲げる国民民主党とは相容れない部分が目立ちました。

特に、医療制度の見直しや高齢者負担の引き上げについて明確に踏み込まなかった点が、AIの分析でマイナス評価となったと考えられます。

社会保障政策の総評

社会保障分野における分析結果から浮かび上がるのは、「現役世代重視」を明確に打ち出した候補が国民民主党と近いという傾向です。小林氏が最も高いスコアを得たのは、医療・年金制度において能力に応じた負担を求めるという国民民主党の基本理念と重なったためです。

一方で、財政規律や高齢者重視を前面に出した候補はスコアが低くなり、国民民主党との距離が広がる結果となりました。これは、社会保障制度を「持続可能」にするためには現役世代に重点を置くべきだという国民民主党の考え方が、AIに明確に認識されたことを示しています。

次章では、政治制度そのものに関わる政治改革について、候補者と国民民主党の政策の近さを比較していきます。

政治改革の比較:候補者と国民民主党の視点

経済や社会保障と並んで、日本政治において重要なテーマが政治改革です。長期政権の弊害、派閥政治、国会の停滞など、国民の政治不信を払拭するためには抜本的な改革が求められています。2025年の自民党総裁選においても、各候補が政治改革にどのような姿勢を示すかは大きな注目点となりました。

日本テレビのAI分析では、この分野において小泉慎二候補が最も国民民主党に近いと判定されました。これは、小泉氏が政治改革に積極的な立場を取り、国会運営や制度改革について具体的な提案を行っているためです。

小泉慎二候補:政治改革に積極的な姿勢

小泉候補は、国会改革や政治資金規制の強化といったテーマで積極的な発言を行っています。特に「透明性の高い政治を実現する」ことを強調し、派閥政治からの脱却や議員定数の見直しなどに前向きな姿勢を示しました。

国民民主党もまた、議会改革に積極的であり、国会審議の効率化や透明性向上、政治資金規制の厳格化を掲げています。そのため、小泉氏の姿勢は国民民主党と極めて親和性が高いと評価されたのです。

小林高幸候補:現実路線の改革案

小林候補は、政治改革について「現実的な範囲で制度改善を進める」というスタンスを取っています。議員定数の削減や国会改革については前向きである一方で、派閥解体や制度の大幅な見直しには慎重です。

このため、国民民主党の掲げる改革案と方向性は近いものの、積極性という点では小泉候補に及びませんでした。ただし、現実的な改革路線は一定の評価を受け、AIの分析でも中位のスコアを獲得しました。

高石候補:保守的な改革観

高石候補は、政治改革について比較的慎重かつ保守的な立場を取っています。議員定数削減や制度改正については「慎重な議論が必要」と強調し、大きな変化には否定的な発言が目立ちました。

これは、現行制度を大きく変えることに消極的であるため、国民民主党が掲げる「積極的な政治改革」との距離が生じる結果となりました。AI分析でもスコアはやや低めに算出されています。

林候補:現状維持的な姿勢

林候補は、現政権の官房長官として政治改革に関する明確な提案をほとんど行いませんでした。既存の仕組みを維持しつつ部分的な改善を行うという立場にとどまったため、国民民主党の改革路線とは最も距離があると判定されました。

政治資金規制や派閥問題に関しても具体性を欠いていたことが、AIによるスコア低下につながったと考えられます。

政治改革の総評

政治改革の分野において最も国民民主党に近いと評価されたのは小泉慎二候補でした。特に、政治資金の透明化や議会改革への積極的な姿勢が高く評価されています。小林候補も現実的な提案で一定の評価を得ましたが、改革姿勢の強さでは小泉候補に及びませんでした。

一方で、高石候補や林候補のように現行制度を重視し、大幅な改革に消極的な立場を取る候補は、国民民主党との距離が大きいと判定されました。

この結果から分かるのは、国民民主党と近い候補ほど「透明性」や「改革の積極性」を重視する傾向があるという点です。逆に現状維持を優先する候補は、国民民主党との親和性が低いと評価されています。

次章では、エネルギー政策という国民生活に直結するテーマについて、候補者と国民民主党の比較を見ていきます。

エネルギー政策の比較:候補者と国民民主党の一致点と相違点

エネルギー政策は、経済や国民生活の基盤を支える最重要課題のひとつです。電力の安定供給、再生可能エネルギーの拡大、原子力発電の位置づけなどは、日本の将来像を左右するテーマとなっています。2025年の自民党総裁選でも、候補者の立場が明確に分かれ、国民民主党との近さが際立つ分野となりました。

日本テレビのAI分析によれば、エネルギー政策において最も国民民主党に近いと評価されたのは小林高幸候補でした。その理由は、原発再稼働を含む現実的なエネルギー戦略や、再生可能エネルギーの負担軽減策が国民民主党の方針と完全に一致していたからです。

小林高幸候補:原発推進と再エネ負担軽減

小林候補は、エネルギー政策において原子力発電の積極的な活用を打ち出しました。安全性を確保しつつ、既存の原発を再稼働させ、電力供給の安定を図るという立場です。この方針は、国民民主党が掲げる「現実的なエネルギーミックス」と完全に一致しています。

さらに、小林氏は再生可能エネルギー導入に伴う再エネ賦課金(再エネ負担金)の見直しを訴えています。国民民主党も「国民生活に過度な負担を強いる制度は改善すべき」との立場を取っており、ここでも方向性が重なりました。その結果、AI分析では満点に近いスコアを記録しています。

小泉慎二候補:バランス型のエネルギー政策

小泉候補は、再生可能エネルギーの拡大と同時に、原発の段階的利用を容認する立場を取っています。国民民主党の方針と比べるとやや慎重ではありますが、「現実的な電源構成を追求する」という意味では共通点が多いと言えます。

特に、小泉氏はエネルギー価格の安定化を重視しており、国民民主党が掲げる「国民負担を軽減しつつ安定供給を確保する」という理念と一致しています。そのため、AI分析でも高評価を得ました。

高石候補:再生可能エネルギー重視

高石候補は、エネルギー政策において再生可能エネルギー重視の姿勢を示しています。原発利用については消極的であり、「再エネ中心の持続可能なエネルギー社会」を強調しました。

一見すると理想的に映りますが、国民民主党が掲げる「原発も含めた現実的な選択肢」とは方向性が異なるため、AIの分析ではスコアがやや低めとなりました。

林候補:現政権の踏襲による消極姿勢

林候補は、現政権の方針を基本的に踏襲する立場を取り、明確な新提案は見られませんでした。原発再稼働や再エネ推進についても言及が限定的で、国民民主党が示す「積極的かつ現実的なエネルギー改革」とは温度差があると判定されました。

エネルギー政策の総評

エネルギー政策の比較から明らかになったのは、小林高幸候補が国民民主党と最も強く一致しているという点です。原発の活用、再エネ負担軽減、現実的な電源構成といった具体的な提案が国民民主党と完全に重なり、AI分析では最高評価を得ました。

一方、小泉候補は国民民主党に近いものの慎重さが見られ、高石候補や林候補は方向性の違いや消極姿勢がスコアの差につながりました。

エネルギー政策は国民生活に直結する重要テーマであり、電気料金や企業活動に直接影響します。その意味で、国民民主党と一致度の高い候補が誰なのかは、今後の政局を占う上でも注目すべき指標といえるでしょう。

次章では、これまでの各分野の分析結果を総合し、候補者の総合順位と今後の展望をまとめます。

総合評価と今後の展望:自民党総裁選と国民民主党との政策距離

ここまで、経済財政・外交安全保障・社会保障・政治改革・エネルギー政策という5つの分野ごとに、自民党総裁選候補者と国民民主党の政策の近さを比較してきました。AIによる分析は主観に頼らず、候補者の演説や政策を数値化したことで、これまで見えにくかった「政策の距離感」を明らかにしました。

AI分析による総合順位

各分野のスコアを合算した結果、次のような総合順位となりました。

- 小林高幸候補:国民民主党に最も近い候補

- 小泉慎二候補:政治改革・社会政策で高評価

- モ木俊光候補:僅差で3位にランクイン

- 高石候補:経済政策で期待されたが伸び悩み

- 林候補:現政権踏襲で距離感が大きい

総合1位となった小林候補は、特にエネルギー政策・社会保障・経済政策において国民民主党と強い一致を示しました。2位の小泉候補も「政治改革」や「現役世代支援」で国民民主党と方向性が重なり、今後の連携可能性を感じさせる結果となりました。

候補者ごとの特徴と示唆

- 小林候補:現実的なエネルギー戦略と現役世代重視で国民民主党と高い親和性。

- 小泉候補:政治改革や社会政策で積極的な姿勢を見せ、国民民主党と共鳴。

- モ木候補:全体的に中位だが、幅広い分野で安定感を示す。

- 高石候補:経済通として期待されたが、国民民主党との視点の違いが影響。

- 林候補:現政権踏襲で「変革」より「安定」を優先し、国民民主党との距離が目立つ。

国民民主党にとっての意味

今回の分析結果は、国民民主党にとっても重要な意味を持ちます。与党自民党の候補者の中に、自党と極めて近い政策を掲げる人物が存在することは、将来的な政策協力や連立の可能性を広げるからです。

例えば、エネルギー政策や社会保障制度の見直しは、国民生活に直結する課題です。これらの分野で与野党が歩調を合わせることができれば、現実的な解決策が実現しやすくなる可能性があります。

今後の政局の展望

2025年の自民党総裁選は、単なる与党のリーダー選びにとどまらず、日本の政局全体に大きな影響を及ぼす可能性を秘めています。AI分析が示した「政策の近さ」は、今後の政界再編や新たな与野党の枠組みを占うヒントとなるでしょう。

特に、小林候補や小泉候補のように国民民主党と親和性の高い人物が台頭することで、政策ベースでの協力や合意形成が進む可能性があります。一方で、林候補や高石候補のように現行路線を重視する候補が主導権を握った場合、国民民主党との距離はやや広がると考えられます。

AIによる政治分析の可能性

最後に注目すべきは、今回のAI分析そのものが持つ意義です。従来、政策の距離感は専門家の主観に依存してきましたが、AIを活用することで客観的かつ定量的に比較できるようになりました。これは、今後の政治報道や有権者の判断材料として非常に有効な手段となるでしょう。

もちろん、AI分析は万能ではなく、候補者の発言や演説の文脈を完全に理解できるわけではありません。しかし「どの候補がどの政党に近いのか」を大まかに把握するツールとしては十分に機能し、今後の選挙分析のスタンダードとなる可能性を秘めています。

まとめ:2025年総裁選の本質

2025年自民党総裁選は、政策比較の観点から見れば「与党と野党の距離がどれだけ縮まるか」を測る選挙でもあります。AI分析が示したように、候補者によっては国民民主党と極めて近い政策を掲げており、政局の枠組みを超えた協力の可能性も見えてきました。

今後の日本政治が「対立」ではなく「協調」に向かうのか、それとも従来通り与野党の対立軸が続くのか。この総裁選は、その分岐点となるかもしれません。

次期首相となる人物が誰であれ、国民生活に直結する政策の実現に向けて現実的な選択を行えるかどうかが、日本の未来を大きく左右することになるでしょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]