高市早苗が自民党総裁選で勝利!日本初の女性総理誕生へ|就任会見と議員の反応を徹底分析

日本初の女性総理誕生か ― 高市早苗が自民党総裁に就任

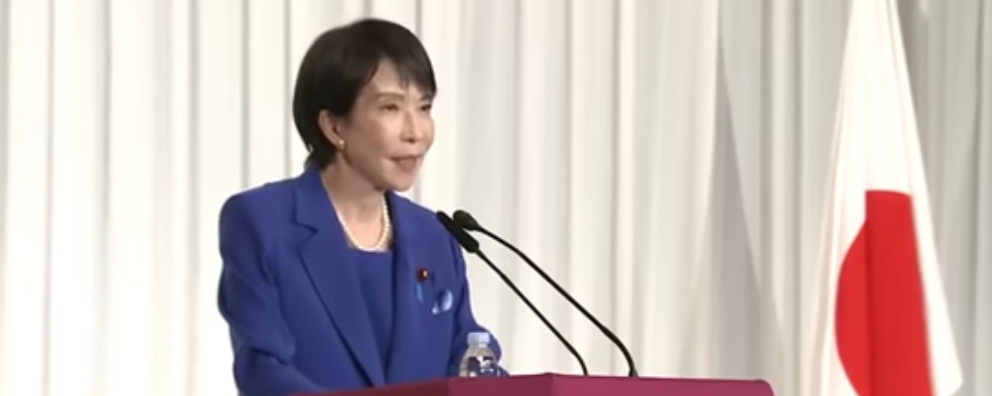

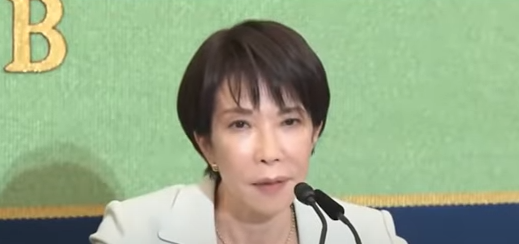

2025年10月4日、自民党総裁選で高市早苗氏が勝利し、正式に第28代自民党総裁に選出された。日本の政治史上初の「女性総理大臣」誕生が目前に迫るこの瞬間、永田町には驚きと期待が交錯した。

高市氏は奈良県出身の政治家で、これまで総務大臣、防衛政務次官などを歴任。保守的な思想を持ちながらも、政策立案能力の高さと明快な発信力で知られる存在だ。自民党内では安倍元首相に近い“保守本流”としての立場を築いてきた。

今回の総裁選では、派閥をまたぐ支持の獲得に成功したことが勝因とみられる。特に決選投票では、麻生派や一部の中堅・若手議員の支持が高市氏に流れ、僅差での勝利をつかんだ。これにより、自民党の新たな時代が幕を開けたと言っても過言ではない。

会見では、「すべての国民のための政治を行う」と宣言。これまでの保守色を保ちつつも、分断より調和を優先する姿勢を見せた。さらに「謙虚に、全員参加で党を再生していく」と述べ、分裂気味だった党内の結束を呼びかけた。

高市氏の就任は、国内外で大きな注目を集めている。日本初の女性総理という歴史的意義はもちろん、国際的にもジェンダー平等の象徴として位置づけられつつある。一方で、外交・安全保障・経済再建といった難題にどう挑むのかが、次の焦点となる。

また、今回の総裁選ではSNSでの発信戦略や女性支持層の拡大も勝因の一つと分析されている。高市氏の支持者の多くが「強い日本」「自立する女性」をキーワードに掲げ、従来の保守層だけでなく無党派層にも響いたと見られる。

新総裁誕生のニュースは、瞬く間に世界各国のメディアにも取り上げられた。CNNやBBCなど欧米主要メディアは「日本が歴史的一歩を踏み出した」と報じ、中国・韓国メディアは「保守的だが安定した指導者誕生」と分析している。

国内政治における大転換点を迎えた今、高市政権が掲げる「改革」「安全保障」「経済立て直し」がどこまで実行されるのか。次章では、その舞台裏となった自民党総裁選の内部構図と派閥の動きを詳しく追っていく。

総裁選の舞台裏 ― 派閥の動きと勝因分析

2025年の自民党総裁選は、単なるリーダー選びではなかった。裏では派閥の思惑、旧勢力の再編、そして若手議員の台頭が複雑に絡み合っていた。高市早苗氏の勝利は偶然ではなく、緻密に計算された戦略と党内情勢の変化が重なった結果だ。

まず注目すべきは、派閥間の力関係だ。長年、自民党を支配してきた麻生派、安倍派、岸田派、茂木派などのバランスは、安倍晋三元首相の逝去以降、再編が進んでいた。高市氏は安倍氏の信頼を得ていた“保守本流”の象徴的存在でありながら、派閥に属さず独立志向を貫いてきた点が特徴的だ。

派閥に属さないことは一見不利にも見えるが、今回それが大きな強みとなった。派閥のしがらみを超え、「国民目線の改革派」として若手議員や地方議員の支持を得た。特に30〜40代の中堅議員からは「世代交代を進めるシンボル」として支持が広がった。

決選投票では、麻生派の一部と旧岸田派の中堅層が高市氏支持に回ったとされる。これは、高市氏が直前まで各派閥の幹部と個別面談を行い、「閣僚人事での配慮」を柔軟に示したことが影響したとみられる。つまり、従来の強硬なイメージを抑え、調整型の政治手腕を見せたことで、他派閥の信頼を得たのである。

また、高市陣営は情報発信にも巧妙な戦略を用いた。SNSを通じて一般党員・支持者に直接アピールし、「保守の女性リーダー」という鮮烈なブランドを確立。特にX(旧Twitter)やYouTubeでの発信が若年層に響き、地方票の上積みにつながった。

一方、他候補の陣営は派閥内の足並みが揃わず、終盤で支持が分散。岸田派内部でも「世代交代を優先すべきだ」という声が強まり、結果的に高市氏への票流れを後押しした。

総裁選の勝因を要約すると、以下の3点に集約される。

- ① 派閥を超えた独立志向と調整力: どの派閥にも属さず、全方向外交的に動いたことで、他派閥の信頼を獲得。

- ② 若手・女性層への訴求: 「女性総理」「世代交代」という象徴的テーマが時代の流れに合致。

- ③ 情報発信戦略の成功: SNSを駆使し、地方党員・国民への直接的訴求を強化。既存メディアの限界を突破した。

こうした戦略が功を奏し、高市氏は決選投票で僅差ながら勝利を収めた。これは、自民党内の世代構造が大きく変化しつつある兆候でもある。派閥支配から“個の力と発信力の時代”への移行が始まったのだ。

総裁選を通じて見えたのは、保守本流の継承だけでなく、党改革への強い意志だ。高市氏は勝利後、「しがらみより信頼を優先する」と発言しており、これは派閥政治に一石を投じるメッセージとも受け取れる。

次章では、総裁選後に開かれた高市早苗氏の就任会見の内容を詳しく追い、その発言から見える「新政権の方向性」を読み解いていく。

就任会見の全貌 ― 高市新総裁の発言要点

2025年10月4日、自民党本部で行われた高市早苗新総裁の就任記者会見は、国内外の注目を集めた。壇上に立った高市氏は、淡いグレーのスーツに身を包み、落ち着いた表情で登場。冒頭で「この国を、次の世代へ自信を持って引き継ぐ責任がある」と語り、静かな決意を示した。

高市氏の会見では、経済、外交、安全保障、党運営など幅広いテーマについて質問が飛び交った。その発言の一つひとつには、新しい政権の方向性を示す明確なメッセージが込められていた。

1. 経済運営と金融政策 ― 「政府主導の責任」を強調

まず注目されたのは、金融政策への言及だ。高市氏は「金融政策の責任を持つのは政府であり、日銀は最善の手段を考え実行する立場」と発言。政府主導の経済運営を明確に打ち出した。

これは、これまでの日銀任せの政策運営に一石を投じる発言であり、今後の財政・金融政策の連携を強化する姿勢を示すものだ。また、「デフレではなくなったと安心するのは早い」との発言からも、物価上昇を楽観視せず、慎重な経済運営を行う意図がうかがえる。

2. 連立と党内運営 ― 「全員参加型の自民党」へ

党内運営については、「謙虚に、全員参加で党を再生していく」と語り、結束を最優先に掲げた。派閥や立場の違いを超えて協力する姿勢を打ち出し、特定派閥への偏重を避ける構えだ。

また、記者から「連立拡大の可能性」について問われた際には、「現有勢力だけで難しいこともある。時期はわからないが、連携の可能性は否定しない」と回答。これにより、国政運営の安定を最優先する現実路線を取る意向を明らかにした。

3. 外交・安全保障 ― 「強い日本」と「対話の外交」

外交・安全保障については、「強い日本を取り戻す」という表現を用いながらも、「対話を通じて信頼を築く」との発言もあり、強硬一辺倒ではない姿勢を見せた。特に中国・韓国との関係については、「現実的な対応をとり、対立を深めない外交を進める」と述べている。

この発言は、高市氏の保守的な立場と現実主義的な調整力の両面を象徴している。かつて「毅然とした外交」を掲げた彼女が、首相候補としてより柔軟なスタンスを取った点は注目に値する。

4. 労働観・社会像 ― 「働いて、働いて、働いて」

総裁選で話題になった「働いて働いて働いて」という演説の言葉について、会見で改めて問われると、「国民が努力できる環境を政府が整える」という意味であると説明した。「働く女性を支援し、家庭・子育て・仕事のすべてを両立できる社会を実現したい」と語り、女性リーダーとしての信念を明確にした。

これは単なる精神論ではなく、労働環境の整備・教育支援・少子化対策を含む包括的な政策への布石でもある。特に女性の就労支援や企業の働き方改革に関する制度設計への期待が高まっている。

5. 今後の政治姿勢 ― 「対立よりも調和を」

高市氏の会見全体を通じて印象的だったのは、過去の強硬なイメージを抑え、調和を重視する姿勢だ。「国民の声に耳を傾け、異なる意見も尊重する」と述べ、国民との対話を強調した。

一方で、「やるべき改革はためらわない」とも語り、毅然とした政治信念も健在。これにより、強さと柔軟さを兼ね備えたリーダー像を国内外にアピールした形となった。

会見後、国内メディアは「安定感と変革を両立した姿勢」と報じ、海外メディアは「女性リーダーとしてのバランス感覚」を高く評価。特にBBCは「日本政治の新たな章」と報道し、世界的な注目が集まっている。

次章では、この会見を受けて党内外の議員たちがどのような反応を示したのか、支持・懸念・期待の三つの視点から詳しく見ていく。

議員たちの反応 ― 歓迎・警戒・期待の三つの温度差

高市早苗氏の自民党総裁就任は、永田町に大きな波紋を広げた。歴史的な「日本初の女性総理」誕生への期待とともに、党内のパワーバランスに変化が生まれ、各議員の反応には明確な温度差が見られる。

1. 歓迎 ― 「新しい自民党の幕開け」と評価する声

まず目立ったのは、若手議員や女性議員を中心とした歓迎の声だ。特に30代・40代の世代からは、「これで党の空気が変わる」「女性が中心に立つことで政策の幅が広がる」との肯定的なコメントが相次いだ。

安倍派の議員の中には、「安倍元首相の意思を継ぐリーダーが誕生した」と評価する声も多く、旧保守層からの支持も依然として厚い。また、女性議員の一人は「ようやくガラスの天井が破れた」と語り、象徴的な意義を強調した。

自民党中堅議員のコメントでは、「高市総裁には派閥を超えた人望がある。彼女が進める“全員参加型の党運営”に期待したい」と前向きな評価が見られた。こうした声は、党内世代交代の追い風にもなっている。

2. 警戒 ― 「強すぎる保守色」への懸念

一方で、慎重な立場を取る議員も少なくない。特にリベラル寄りの議員や公明党関係者からは、「高市総裁の保守的姿勢が外交関係に影響を与えないか」との懸念が上がっている。

あるベテラン議員は、「保守政策を前面に出しすぎると、党の中道層や都市部の支持が離れる可能性がある」と指摘。特に、憲法改正・防衛強化・経済安保政策などで強硬な立場を取れば、野党や国際社会との摩擦が生じる可能性もある。

また、派閥政治の復活を懸念する声もある。高市氏は「派閥に属さない」と明言しているものの、実際には安倍派の支援を受けてきた経緯があるため、「実質的な派閥再編になるのでは」と警戒する見方もある。

3. 期待 ― 「政策実行力と発信力」に注目

一方で、高市氏の「実行力」と「発信力」に期待を寄せる声も多い。特に経済政策や防衛政策に精通する議員たちは、「理論と数字に基づいた説明力は圧倒的」と評価している。

かつて総務大臣時代に地方交付税制度やマイナンバー導入を推進した実績があり、政策遂行能力への信頼は厚い。若手議員の間では、「高市総裁は“結果を出す政治家”」という評価が広がっている。

さらに、女性の政治参加を後押しする存在としての期待も高い。党内の女性議員比率は依然として低いが、「女性リーダーがトップに立つことで、政策立案に多様な視点が加わる」と歓迎する声が多い。

4. 野党の反応 ― 「変化は歓迎、しかし本質は変わらず」

立憲民主党の幹部は、「女性リーダーの誕生は歓迎するが、自民党の体質が変わらなければ意味がない」とコメント。日本維新の会も「リーダー交代をきっかけに政策論争を活性化させたい」と前向きな姿勢を示した。

共産党は「看板のすげ替えではなく、政治の中身が問われる」と批判的な立場を取り、野党間でも対応に温度差が見られた。

5. 海外の反応 ― 「日本初の女性首相」に称賛と関心

海外メディアや外国要人からもコメントが相次いだ。アメリカの国務省報道官は「女性リーダーの誕生を心から歓迎する」と声明を発表し、フランスのマクロン大統領も祝意を表明。欧米諸国ではジェンダー平等の象徴として高市氏を評価する声が多い。

一方、中国・韓国メディアは「保守色が強い」と警戒しつつも、「安定した関係を維持する現実的政治家」として一定の評価を示した。国際社会においても、彼女の外交バランス感覚が注目されている。

まとめ ― 三つの温度差が示す「政界の期待と不安」

こうして見ると、議員たちの反応は大きく三つの温度帯に分かれている。

- 歓迎: 若手・女性議員を中心に、変革と多様性の象徴として支持。

- 警戒: 保守色の強さや外交リスク、派閥再編への懸念。

- 期待: 政策実行力と発信力への高評価、改革推進への希望。

この温度差は、党内の多様性と同時に、今後の高市政権がどのようにバランスを取るかを象徴している。次章では、こうした期待と警戒の中で注目される新総裁の政策方針 ― 経済・外交・安全保障の焦点を詳しく解説する。

主要政策の方向性 ― 経済・外交・安全保障の焦点

自民党総裁として就任した高市早苗氏が、今後どのような政策を打ち出すのかに国内外の注目が集まっている。彼女の発言や政策提言、過去の政治姿勢を総合すると、高市政権の基本方針は「経済の再生」「国家の安全保障強化」「現実的外交の推進」に集約される。

1. 経済政策 ― 「強い国を支える強い経済」

高市氏は就任会見で、「日本経済はデフレではなくなったと安心するのは早い」と発言し、インフレ対応よりも景気の底上げを優先する姿勢を示した。彼女が掲げる経済政策の柱は以下の3点だ。

- ① 成長と分配の両立: 財政出動を拡大し、インフラ・教育・防災への投資を強化。中小企業支援を通じて「働く世代が報われる経済」を目指す。

- ② 新しい産業構造の創出: 半導体・AI・再エネなど戦略分野に国家投資を集中させ、「技術立国日本」の再構築を図る。

- ③ 金融政策の連携: 「政府主導の経済運営」を掲げ、日銀と連携して円安・物価対策を慎重に行う。

特に注目されるのは、高市氏が総務大臣時代から訴えてきた「デジタル主権」の強化だ。国内サーバーの安全確保や、AI時代に対応する法制度整備を加速させる方針で、これにより中長期的な産業競争力の強化を目指す。

2. 外交政策 ― 「対立よりも抑止、対話よりも現実」

高市氏の外交スタンスは一貫して「現実主義」に立脚している。保守的な国家観を持ちながらも、会見では「対話と協調」を強調しており、単なるタカ派ではない柔軟性を見せた。

彼女の外交方針の中心にあるのは、次の3本柱だ。

- ① 日米同盟の深化: 「日米は価値観を共有する最強のパートナー」とし、安全保障協力を最優先課題に据える。

- ② 中国・韓国との安定関係: 「対立を深めず、現実的な外交を」と発言。経済協力や環境分野などでの協調余地を模索する。

- ③ 経済安全保障外交: サプライチェーンの再構築や新興国との連携を通じ、経済と安全保障を一体化した外交戦略を推進。

特に中国との関係については、「毅然としながらも対話を続ける」姿勢を示しており、トランプ政権時代のアメリカの外交モデルを参考にしているとも言われている。これにより、過度な右傾化への懸念を抑えつつ、主権を守る現実的な外交を目指している。

3. 安全保障 ― 「抑止力の強化」と「国民の安心」

高市氏がかねてから最も重視しているのが、安全保障政策だ。就任直後のインタビューでも、「国民の生命と領土を守るのは国家の最優先責務」と強調。防衛力強化を前提とした安全保障体制の再構築を掲げている。

その具体策として、以下の方針を打ち出している。

- ① 防衛費の増額: GDP比2%を超える防衛費水準を維持し、装備・人員・技術の三位一体強化を進める。

- ② サイバー・宇宙分野の防衛強化: サイバー攻撃や衛星通信への備えを国家戦略として推進。

- ③ 同盟・多国間協力: QUAD(日米豪印)やASEANとの安全保障連携を深化させ、インド太平洋地域の安定に寄与。

一方で、「軍事一辺倒ではない安全保障」を掲げ、人道支援・防災・外交支援を組み合わせた包括的アプローチも提唱している。この点で、彼女の政策は単なる強硬策ではなく「守る力と支える力」の両立を目指している。

4. 社会・ジェンダー政策 ― 「女性の力が国を動かす」

女性総理として注目される高市氏は、ジェンダー政策にも明確なビジョンを持つ。会見では「女性が働き続けられる社会を作る」と明言し、出産・育児支援の拡充や企業の管理職登用の推進に言及した。

また、「ワークライフバランスという言葉を捨て、人生全体での幸福を考える」と発言し、従来の制度的枠を超えた働き方改革を提示。これにより、経済と家庭を両立できる社会構造の再設計を目指している。

まとめ ― 「現実主義」と「改革志向」の融合

高市政権の政策方針は、これまでの保守的な理念を軸にしつつも、現実的で柔軟な方向へと進化している。経済では成長と分配の両立を、外交では抑止と対話の両立を、そして安全保障では強さと人間性の両立を掲げる。

この「二律両立の政治姿勢」こそが、高市早苗という政治家の最大の特徴であり、国民の期待と国際社会の注視を集める理由である。次章では、こうした政策ビジョンに対する世論と国際社会の反応を詳しく見ていく。

世論と国際社会の反応 ― 日本初の女性首相への視線

自民党総裁選の結果を受け、日本国内では「ついに日本初の女性総理が誕生する」というニュースが瞬く間に広がった。メディア各社が速報を流し、SNS上では「歴史的瞬間」「ガラスの天井を破った日」というコメントが相次いだ。

1. 国民世論 ― 「期待」と「慎重」の二面性

NHKと読売新聞が10月上旬に行った合同世論調査によると、「高市新総裁に期待する」と答えた人は全体の62%に達し、特に女性層(20〜40代)では74%が「支持する」と回答した。一方、「政策実行力に不安を感じる」とする回答も約28%あり、慎重な見方も根強い。

支持理由として最も多かったのは「女性がトップになることによる政治の多様化」(38%)、「発信力と決断力」(32%)など。逆に懸念点としては「保守色が強すぎる」(24%)、「外交での対立を懸念」(18%)が挙げられた。

SNS上では、「保守でもいい、行動するリーダーが欲しかった」「女性が政治の中心に立つ時代が来た」といった前向きな意見が多く見られた一方、「ジェンダー平等を掲げるなら、まず党内改革を」といった厳しい声も目立った。

2. メディア報道 ― 「改革か、継承か」の論調分かれる

国内主要紙の論調を見ると、朝日新聞は「女性リーダー誕生の意義は大きいが、政治の中身が問われる」と冷静に分析。読売新聞は「安定と強さを兼ね備えた新リーダー」と好意的に評価している。

経済メディアの日本経済新聞は、「日銀との連携や財政政策の方向性次第で市場が動く」と指摘し、金融政策への注目を強調。政治評論家の間では、「高市氏は安倍・岸田両政権の橋渡し役」としてバランス型リーダーと見る声が多い。

テレビ報道では、TBS系やフジテレビ系のワイド番組が「日本社会の価値観を変える可能性」として特集を組み、女性視点の政治改革に焦点を当てた。こうした報道の広がりは、政治離れが進む若年層への関心喚起にもつながっている。

3. 海外の反応 ― 「歴史的瞬間」と「現実主義的評価」

海外メディアも、高市氏の就任を大々的に報じた。BBCは「日本がようやく女性リーダーを迎えた」と報道し、CNNは「タフで現実的な政治家がアジアの舞台に登場した」と評した。

アメリカのバイデン大統領は声明で「女性リーダーの誕生は日米関係の新しい章を開く」と祝意を表明。EUのフォンデアライエン委員長も「日本の女性政治家にとっての大きな前進」とSNSで発信した。

一方、中国の環球時報は「保守的で安全保障強化を志向する政治家」と警戒をにじませつつ、「現実主義者として対話は期待できる」と評価。韓国の中央日報は「日韓関係の改善を模索する可能性あり」と報じ、東アジア外交における期待感もにじませた。

4. 女性リーダーとしての象徴性 ― 「希望のモデルケース」

高市氏の就任は、国内外の女性リーダーにも影響を与えている。日本では政治・経済界を中心に、「女性がトップを目指すことが現実的になった」との声が広がった。女性管理職や大学生を対象にしたアンケートでは、「高市首相誕生を見て、自分も挑戦したい」と答えた人が増加している。

国際的にも、日本がようやく他の先進国と肩を並べる形で女性リーダーを生み出したことが、ジェンダー平等の象徴として評価されている。国連のグテーレス事務総長も「日本の女性政治参加の新たなステージ」とコメントした。

5. 国際社会が注目する「高市ブランド」

海外ではすでに「TAKAICHI BRAND」という言葉も使われ始めている。これは、保守的だが現実的、そして強いメッセージを発信する日本型リーダー像を指す。外交官やアナリストの間では、「日本の国際的存在感を再構築する人物」として期待が高まっている。

国際メディアによる報道トレンドを見ると、「女性リーダー」「保守」「現実主義」「経済再生」という4つのキーワードが頻出しており、まさに高市氏の政治的特徴を象徴している。

まとめ ― 世界が注視する「女性リーダー・日本モデル」

世論・報道・海外反応を総合すると、高市政権は「日本初の女性リーダーとしての期待」と「保守的現実主義への慎重な評価」が入り混じる形となっている。国内では希望の象徴として歓迎され、海外では“アジアの新たなリーダー像”として注目されている。

次章では、こうした評価を踏まえ、今後の政局の展望と連立の行方について詳しく分析していく。

今後の政局展望 ― 連立、選挙、党内結束のシナリオ

高市早苗新総裁の誕生によって、自民党は新たな局面を迎えた。だが、その先には複雑な政局のシナリオが待ち構えている。派閥再編、次期衆院選、連立政権の枠組み、そして国民の信任獲得――。これらすべてが高市政権の命運を握る要素だ。

1. 党内結束 ― 「全員参加型」をどう実現するか

高市氏は就任会見で「全員参加型の党運営を目指す」と明言した。これは、長年の派閥政治による分断を修復し、自民党を“ワンチーム”として再生させるためのメッセージだ。

しかし、党内には依然として派閥間の温度差が残る。安倍派や麻生派は高市政権を支持する姿勢を見せているが、茂木派や旧岸田派の一部は「政策方向が保守寄りに偏るのでは」と懸念を示している。派閥間の調整が今後の政権運営の試金石となる。

また、党執行部人事にも注目が集まる。高市氏がどの派閥から閣僚や幹部を登用するかによって、党内バランスが大きく変動する可能性がある。特に「裏金問題」で批判を受けた議員をどう処理するかが、国民の信頼回復に直結する課題となる。

2. 連立の行方 ― 公明党との関係をどう再構築するか

高市氏は会見で「連立拡大の可能性は否定しない」と発言しており、今後の連立交渉にも注目が集まっている。現行の自公連立を維持する方針を示しつつも、政策協調をめぐる交渉は難航が予想される。

特に、公明党が重視する「子育て支援」や「生活支援策」にどこまで歩み寄るかが焦点だ。保守的な政策基盤を持つ高市氏が、現実的な政策調整をどこまで受け入れるかが、政権安定のカギを握る。

さらに、野党再編が進む中で、維新や国民民主党との協力関係も一部で模索されている。「政策連携をベースにした新しい連立構想」が浮上する可能性もあり、政界地図は流動化している。

3. 次期衆院選 ― 「女性総理効果」で追い風か

次期衆議院選挙は、早ければ2026年前半にも実施される見通しだ。高市氏の就任によって、自民党には一時的な「女性総理効果」が生まれており、支持率回復の兆しが見えている。

最新の報道によると、高市政権発足後の自民党支持率は41%(前月比+6ポイント)に上昇。特に20〜40代の女性層と地方有権者の支持が拡大している。一方で、都市部では「改革への具体性が見えない」とする批判も根強く、選挙戦略の明確化が急務だ。

選挙戦では、「安定」「改革」「安全保障」の3本柱を掲げ、地方創生や中小企業支援を前面に押し出す見通し。高市氏の発信力が最大限発揮されれば、無党派層の支持を取り込む可能性もある。

4. 政策実行の壁 ― 財政・外交・人事の三重苦

ただし、順風満帆とはいかない。財政再建、外交課題、人事調整という三重の壁が高市政権の前に立ちはだかる。

- 財政: 防衛費増額・経済対策により財政赤字が拡大する懸念。増税か国債発行かという選択を迫られる。

- 外交: 中国・韓国との関係改善と、アメリカとの安全保障強化をどう両立するか。

- 人事: 旧勢力をどこまで登用し、改革派とのバランスをどう取るか。

これらの課題をどう乗り越えるかが、高市政権の安定性を左右する。特に人事においては、「能力本位で登用する」という高市氏の方針が貫けるかどうかが試される。

5. 政局シナリオ ― 3つの可能性

政治評論家の間では、高市政権の今後をめぐって次の3つのシナリオが議論されている。

- ① 安定政権シナリオ: 党内融和と経済再生が進み、支持率が高止まり。長期政権化の可能性。

- ② 改革停滞シナリオ: 派閥対立や財政難で政策停滞。中期的に党内再編が起きるリスク。

- ③ 政界再編シナリオ: 維新・国民との連携が進み、新連立・新党構想が現実化する可能性。

どのシナリオに転ぶかは、今後3〜6カ月の政治判断にかかっている。特に、予算編成と外交デビューが試金石となるだろう。

まとめ ― 「実行の政治」への真価が問われる

高市政権は、女性初のリーダーとしての象徴性だけでなく、「実行力の政治」が問われる段階に入った。派閥調整、連立維持、選挙勝利――そのいずれもが容易ではないが、これを乗り越えたとき、日本政治は新しい時代へと進むだろう。

次章では、こうした政局の行方を踏まえつつ、高市早苗が描く「日本の未来像」を総括していく。

高市早苗が描く日本の未来像 ― リーダーとしての資質と課題

2025年、自民党総裁として新たな時代を切り開いた高市早苗氏。日本初の女性首相誕生目前という歴史的転換点に立ちながら、彼女は「強く、優しく、現実的な国家」を掲げている。その理念の根底にあるのは、「日本を次の世代に誇れる国として引き継ぐ」という明確な使命感だ。

1. 政治理念 ― 「自立と責任の国づくり」

高市氏の政治信念は、保守思想に根ざしながらも実務主義的だ。彼女が繰り返し語るキーワードが「自立」と「責任」。これは個人にも国家にも当てはまる理念であり、「国民一人ひとりが努力し、その努力を国が支える社会」を目指している。

「働いて、働いて、働いて」という象徴的な言葉は、その理念を端的に表すものだ。単なる精神論ではなく、「努力が報われる経済」と「チャンスが公平に与えられる社会」を作るという実践的なメッセージとして受け止められている。

2. リーダーシップ ― 「強さと柔軟さの共存」

高市氏のリーダーシップスタイルは、これまでの男性的な権威主義とは異なる。明確な方針を示しつつ、相手の意見に耳を傾け、必要に応じて方向修正を行う“現実主義的リーダー”である。

総裁選後の党内調整では、反対派議員にも積極的に面談の場を設け、「対立よりも調和」を重んじる姿勢を貫いた。この柔軟さは、女性リーダーとしての共感力と、長年の政治経験による判断力の融合ともいえる。

また、彼女の「説明力」も政治家として大きな武器だ。専門用語を使わずに政策を語り、SNSや記者会見で自らの言葉で国民に訴える姿勢は、国民との心理的距離を縮める効果を持っている。

3. 国民との関係 ― 「共感型政治」への転換

高市氏の政治姿勢は、「上からの政治」から「共に考える政治」への転換を志向している。記者会見でも「政治は国民全員のものであり、政府はその代表者にすぎない」と語っており、国民参加型の政治を意識していることがうかがえる。

特に女性や若年層との対話を重視しており、「国民が自らの意思で社会を動かすこと」を政治の中心に据えている。これは従来の自民党政治とは一線を画す新しいアプローチであり、今後の政治文化を変える可能性を秘めている。

また、教育・地方再生・デジタル社会の構築といった課題にも、「国民の主体的参加」を促す政策を重視。単なる行政主導ではなく、共創(コ・クリエーション)型の政策形成を目指している。

4. 直面する課題 ― 「期待」と「現実」のはざまで

とはいえ、高市政権の前には多くの課題が横たわっている。経済の再建、少子高齢化、安全保障リスク、財政健全化――どれも一筋縄ではいかないテーマだ。

- 経済: 防衛費拡大と社会保障費の両立。財政赤字の抑制が喫緊の課題。

- 社会: 労働環境・教育制度・地方格差の是正。若年層の政治離れを食い止める必要がある。

- 外交: 米中対立構造の中で、日本がどのポジションを取るか。対話と抑止のバランスが鍵となる。

さらに、女性リーダーとしての「象徴的責任」も重い。国民やメディアの期待が高まる一方で、わずかな判断ミスが「女性だから」という偏見的批判に結びつくリスクもある。こうした圧力をどう乗り越えるかが、高市首相としての真価を問う局面となる。

5. 日本の未来像 ― 「強くて優しい国家」への道

高市氏が描く未来の日本像は、単なる経済成長モデルではない。「誰もが努力でき、努力が報われる社会」「国家が国民を守り、国民が国家を支える関係」。それが彼女の目指す“強くて優しい日本”である。

このビジョンを実現するには、政治だけでなく社会全体の意識改革が不可欠だ。企業、教育、地方自治体、市民が一体となって新しい国づくりを行うこと――それが高市政権が掲げる最も大きな挑戦であり、希望でもある。

まとめ ― 「時代の要請」に応えるリーダー像

高市早苗という政治家は、単なる「初の女性総理候補」ではなく、「時代が求めたリーダー」でもある。強さと共感、保守と改革、現実と理想。その相反する要素を同時に体現している。

日本政治が転換期を迎える中で、高市政権がどこまで実行力を発揮できるか。国民の信頼を守り、国を導くリーダーとしての真価が、これから本格的に試される。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]