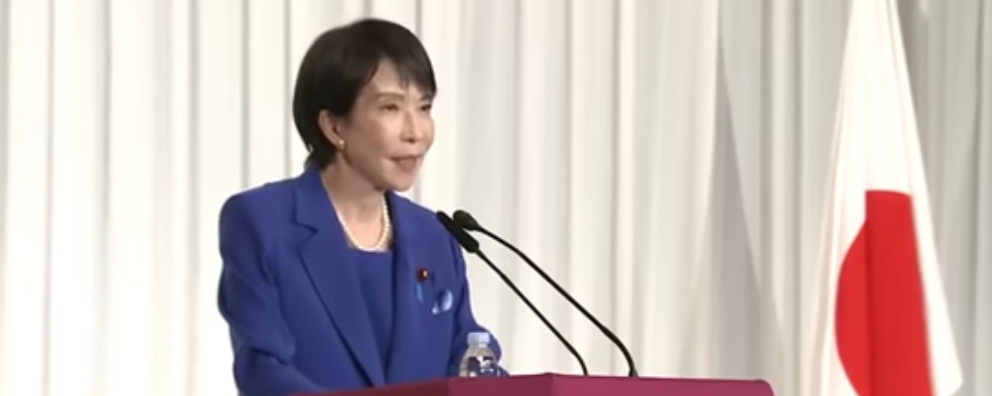

高市早苗・新総裁と公明党が決裂危機か?「自公連立」歴史に終止符

高市早苗・新総裁誕生と公明党との緊張関係――2025年政局の幕開け

2025年秋、日本の政治地図を大きく塗り替える出来事が起こった。自民党総裁選で高市早苗氏が新総裁に選出され、同時に次期首相に就任する見通しが立ったのだ。日本初の女性総理が現実味を帯びた瞬間でもある。

高市氏は長年にわたり「保守本流」「国家観の明確な政治家」として知られ、安倍晋三元首相の政策的継承者として支持を集めてきた。一方で、その明確な右派的スタンスは、連立を組む公明党にとっては大きな懸念材料でもある。

自民党と公明党の連立は、1999年の小渕恵三内閣以降、約25年以上にわたって続く「政権安定の柱」とされてきた。特に選挙協力や国会運営において、公明党の組織票と自民党の保守基盤が補完関係にあることが強みだった。

しかし、近年は政策的乖離が顕著になりつつある。少子化対策、教育無償化、防衛費増額、LGBT法案、宗教法人の扱いなど、両党のスタンスが噛み合わないテーマが増えていた。そこに登場したのが「強い国家像」を掲げる高市新総裁である。

高市氏の総裁選出後、公明党内では「連立を見直すべきではないか」という声が表面化した。特に、党代表の斉藤鉄夫氏が「連立を維持しなければならないとは誰も言っていない」と発言したことが波紋を呼び、与党内で緊張が高まっている。

この発言は一時的な政治的牽制とも見られるが、背景には深刻な不信感がある。高市新総裁が強調する「憲法改正」「防衛力強化」「歴史認識の再定義」といった方針は、公明党の平和主義的価値観と根本的に衝突する可能性をはらんでいるのだ。

一方で、自民党内では「公明党がいなくても政権を維持できる」とする強気の意見も増えつつある。維新や国民民主党との協力を模索する動きも報じられており、ポスト連立のシナリオが水面下で進行している。

2025年10月時点、日本の政権構造は転換期を迎えている。「自公連立」という長年の枠組みが終焉を迎えるのか、それとも再調整を経て延命するのか。その答えは、今後数週間の政治交渉に委ねられている。

公明党の内部に広がる警戒と不安――理念・政策・支持層の乖離

高市早苗新総裁の誕生は、保守層の結束を強める一方で、公明党側に深い懸念を生じさせている。その背景には、政策の方向性だけでなく、政治哲学や支持母体の価値観の違いが横たわっている。

1. 平和主義と防衛強化方針の衝突

最大の懸念は防衛政策の違いである。高市氏はかねてより「防衛費のGDP比2%超え」や「敵基地攻撃能力の保有」に賛成する立場を明確にしてきた。これに対し、公明党は憲法9条の精神を尊重し、「専守防衛の堅持」を掲げてきた。

特に2025年度予算編成では、防衛費の急増が焦点となる見通しであり、公明党内からは「軍拡に加担する政党という印象を与える」との危惧が出ている。創価学会員を中心とした支持者層の中にも、「高市政権に協力することは理念の否定だ」という声が強まりつつある。

2. 憲法改正と宗教・教育政策への不安

高市新総裁は「自主憲法の制定」を掲げており、特に教育や家族観に関する条項を重視する方針を示している。これに対して公明党は、宗教団体の政治的中立性や信教の自由を守る立場から、「特定の価値観を憲法に明記すること」に慎重だ。

また、高市氏がかつて「夫婦別姓やLGBT法制化に慎重姿勢を見せた」ことも、公明党のリベラル派にとっては受け入れがたい要素となっている。公明党は「共生社会」「人権尊重」を掲げ、社会的マイノリティの保護を政策の柱にしているため、この点でも両党の溝は深い。

3. 外交姿勢・歴史認識のズレ

高市氏は、靖国神社参拝を「政治家として当然」とする考えを公言しており、過去にも参拝を行っている。これに対して公明党は、中国や韓国との外交関係を重視する立場を取っており、歴史認識を巡る刺激的な言動は極力避けてきた。

公明党内のベテラン議員は「外交摩擦を生む発言が政権リスクになる」と警戒しており、特に外務・防衛両省の方針転換が行われる場合には、党内で強い反発が起こる可能性がある。

4. 支持母体・創価学会の動向

公明党の支持基盤である創価学会の会員の間でも、連立維持に対する意見は分かれている。学会本部は「政治的中立」を掲げつつも、現実的には自公連立を支えてきた。しかし、近年は「自民党が右傾化している」という認識が広がり、特に若年層会員の中では「野党と協力すべきだ」という声が増加している。

さらに、SNSや学会員の非公式フォーラムなどでは、「創価の平和主義と相容れない」という意見が目立ち、党執行部への圧力となっている。

5. 政治資金問題とクリーンイメージへの影響

自民党内で浮上している政治資金パーティー問題や派閥資金の不透明さも、公明党にとってはリスクだ。クリーンな政治を訴える公明党が、強硬姿勢を取る高市新総裁の政権を支えることで「倫理観を捨てた」と批判される懸念がある。

このように、公明党が連立解消をちらつかせる背景には、単なる感情論ではなく、理念的・構造的な乖離が存在している。もはや「政策のすり合わせ」だけでは解決しない段階に来ているのかもしれない。

高市早苗新総裁の政策・スタンス分析――「国家再興」を掲げる強硬保守の戦略

高市早苗新総裁は、これまで「国家の自立と安全保障の確立」を最優先課題として訴えてきた。彼女の政治スタンスは、自民党内でも際立って保守的であり、経済・安全保障・社会政策のいずれにおいても、明確な国家主義的アプローチが見られる。

1. 「国家安全保障」の最優先化

高市政権の特徴としてまず挙げられるのが、強力な防衛体制の構築である。高市氏は総裁選の際から、防衛費の対GDP比2%を「最低ライン」とする方針を示しており、これを「国民の命と領土を守る責任」と位置付けている。

さらに、自衛隊の地位を明文化する憲法改正にも積極的であり、安倍元首相の悲願だった「自衛隊明記」を実現させる意欲を隠していない。この姿勢は保守層から熱狂的な支持を受ける一方で、公明党の「平和主義」との根本的な対立を引き起こしている。

2. 経済政策:国家主導型の「成長と防衛」モデル

経済面では、いわゆる「小さな政府」路線よりも、国家主導による戦略的投資を重視している。高市氏はかねてより「経済安全保障担当大臣」としての経験を活かし、サプライチェーンの国内回帰、半導体・防衛産業への支援を強化する方針を打ち出している。

これにより日本経済を「安全保障の一部」として再構築しようという発想だ。つまり、単なる経済成長ではなく、「国家の持続可能な独立性」を目的とした政策展開である。

ただし、公明党は財政規律や生活支援政策を重視するため、「軍需偏重の財政」と受け止められることに警戒を示している。

3. 社会政策:伝統的価値観の重視

社会政策においても、高市氏は伝統的な家族観や道徳教育の復権を訴えている。特に「夫婦同姓制度の維持」「LGBT法制化への慎重姿勢」「教育勅語の再評価」などの発言は、保守層から高い支持を得る一方、リベラル勢力や公明党の一部議員には強い違和感を与えている。

高市氏の理念の根底には、「日本人としての誇りと責任を取り戻す」という明確なメッセージがある。しかし、公明党が掲げる「多様性・共生社会」とは対照的であり、連立維持には大きなすり合わせが求められる。

4. 外交方針:日米同盟を軸とする「対中抑止」

外交においては、日米同盟を基軸に対中抑止力の強化を掲げる。台湾有事への備え、南西諸島防衛、サイバー防衛力強化など、現実的な安全保障を最優先する姿勢を打ち出している。

これにより、アメリカとの協調関係は一層強化される見込みだが、中国との関係悪化は避けられない。公明党は長年、中国共産党との対話ルートを維持しており、この外交スタンスの違いも連立の障害となっている。

5. 政治的信条:「妥協よりも信念」

高市氏の政治哲学を象徴する言葉が「妥協よりも信念」である。かつて彼女はインタビューで、「政治とは信念を守り通す勇気」だと語っている。この姿勢は支持者から「信頼できる政治家」として評価される一方、連立パートナーにとっては「融通が利かない」と映る可能性がある。

総じて、高市新総裁は「戦う保守」としての立場を鮮明にし、国家の主権と防衛を中心に据えた政権運営を志向している。だが、この強いリーダーシップこそが、公明党にとっては最大のリスクでもある。

この相反する二つの理念――「信念の保守」と「調和の平和主義」。それが2025年政局の最大の焦点になろうとしている。

報道と党内言説の動き――「連立離脱」発言から高市会談まで

高市早苗氏の総裁就任を受け、マスメディアや永田町では自公連立の継続・解消に関する報道合戦が繰り広げられている。公明党代表・斉藤鉄夫氏の発言やインタビューも注目され、その一言一言が政局を揺るがしかねない意味を帯びつつある。

1. 斉藤代表の“連立離脱”発言と波紋

2025年1月、通常国会召集を前に斉藤鉄夫代表は朝日新聞との単独インタビューで、自民党の政治資金問題などを踏まえて「自民との政策調整ができなければ、連立離脱もあり得る」と語ったと報じられた。:contentReference[oaicite:0]{index=0} この発言は、自公連立を前提としない姿勢をちらつかせるものであり、与野党双方に衝撃を与えた。

この“連立離脱”発言は、即座に自民党内外で「牽制」の意図を含むものとの見方も広がった。特に自民からは、連立維持を前提とする言及が相次いでおり、斉藤発言はその均衡の揺らぎを示すものと受け止められている。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

2. 参院選期における斉藤代表の発信

参議院選挙の公示直前、斉藤代表は神戸での第一声で「やると言ったら、やり切る。」と強い意思を示した。:contentReference[oaicite:2]{index=2} 同時に、番組出演などを通じて、外国人受け入れ政策や共生社会について言及する場面もあった。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

また、党声明として「分断と対立をあおる風潮に危機感を持つ」とし、「誰もが安心できる平和と共生社会の構築」を改めて訴える構えを示した。:contentReference[oaicite:4]{index=4} こうした発信は、公明党が従来強調してきた中道・包摂志向を改めて前面に出す動きとも見られる。

3. 高市新総裁との会見・発言をめぐる報道

総裁選後、高市氏は自民党本部で記者会見を行い、少数与党の現状を打破するための「連立拡大」について尋ねられ、「時期的には分からないが可能性はある」と述べたと報じられている。:contentReference[oaicite:5]{index=5} この発言は「将来的な連立再編の余地」を感じさせるものであり、党内外の関心を集めている。

さらに、一部報道では「自民と維新の連立話はいったん白紙」という見方も紹介されており、政界内で次の連携先を巡る議論が急速に活発化している。:contentReference[oaicite:6]{index=6}

4. 党内世論・派閥の論調

自公連立の維持を望む派閥や議員からは、「連立は政権安定の要」とする意見が根強い。一方で、斉藤代表発言以降、党内には「自公に縛られすぎない選択肢を残すべきだ」との慎重論・分派論も増えつつあるとの指摘がある。

また、マスメディア報道では、斉藤―高市の初会談がいつどのような形で行われるかが注目されており、それによって本格的な交渉が始まるという見方も流れている。

5. 報道姿勢の違いとふたつのストーリー線

保守系メディアや右派論調の媒体では、「強い自民政権の確立」や「公明の再選択」を前提とする構図が語られる傾向が見られる。一方、リベラル系・中道系では「連立解消リスク」「憲法9条や福祉政策の後退懸念」が強調される報道が多い。

こうして、報道空間には「強硬保守 vs 包摂中道」「連立維持 vs 解消」という二つのストーリー線が同時進行している。これらは事実を切り取る論点の違いであり、政策実行と政権運営に影響を与えうる。

総じて、報道と党内言説の動きは、まだ「駆け引き段階」にある。だが、そのどの動きも、連立解消の可能性を排除せず、むしろその方向性を示す変数として機能し始めているように見える。

連立解消か、再調整か――高市政権と公明党の「岐路シナリオ」

高市早苗新総裁の誕生により、自民党と公明党の関係はかつてない緊張状態にある。だが、政権運営を左右するこの関係は、「即断即決」ではなく、複数のシナリオが並行して進んでいる。ここでは、現実的に想定される三つのシナリオを検証する。

1. シナリオA:条件付きで連立を維持する「限定連携」路線

最も現実的とされるのが、政策協定を再交渉しつつ連立を維持する“限定連携型”である。防衛・改憲といったハードテーマを棚上げにし、少子化対策や生活支援政策に軸を置くことで、公明党側の顔を立てる方式だ。

この場合、内閣改造で公明党に象徴的なポスト(国交相など)を確保させる一方で、高市氏が「国家の安全保障を損なわない範囲」で妥協を演出する可能性がある。過去の自公関係でも、この「政策すり合わせ型延命」は繰り返されてきた。

ただし、創価学会支持層の「反高市感情」をどこまで抑えられるかが鍵となる。特に若年層や女性層の離反が起きれば、公明党執行部の立場は一気に不安定化する。

2. シナリオB:正式な「連立解消」と新たな与党構成

次に考えられるのが、政策不一致を理由とする「正式な連立解消」だ。この場合、政権運営は短期的には混乱するが、長期的には自民党がより保守色を強めた“純粋保守政権”へと移行する可能性が高い。

高市新総裁は就任後の会見で「政策を実現するための協力政党は柔軟に考える」と述べており、これは明らかに“公明党に代わるパートナー”を念頭に置いた発言と受け止められている。

現実的な新連立候補としては、日本維新の会や国民民主党が挙げられる。特に維新は経済政策や憲法改正において高市氏と方向性が一致しており、「保守連合」構想が浮上することが予想される。

ただし、連立解消は単なる政治判断ではなく、選挙区調整に直結する。都市部での候補者競合や比例票の減少を招けば、自民党も一定のリスクを負う。したがって、解消は「勝算ある選挙スケジュール」が整うまで先送りされる可能性が高い。

3. シナリオC:連立凍結・暫定協力という「中間形態」

第三のシナリオは、正式な解消ではなく、「連立協定を凍結したまま、案件ごとに協力する」形だ。これは2012年の民主党政権末期に見られた形態に近く、国会運営では協力しつつ、選挙協力は解除するという「二段構え」の政治手法である。

この場合、公明党は「理念を曲げなかった」という形で支持層への説明責任を果たしつつ、与党の枠組みの外から政策影響力を残すことができる。一方、高市政権は「安定多数の確保」という現実的な利点を維持できるため、双方にとって“痛みの少ない軟着陸”となる可能性がある。

4. 解消か延命か――決断の分岐点

これら三つのシナリオのいずれが選ばれるかは、今後の世論と支持率動向に大きく左右される。特に高市政権の発足直後の内閣支持率が50%を超えるようなら、「単独政権でも行ける」という空気が自民党内で一気に広がる。

逆に、支持率が伸び悩めば、公明党との関係維持が「政権延命の生命線」として再評価されるだろう。いずれにしても、年末までの数カ月が“運命の分岐点”になるのは間違いない。

結局のところ、高市政権が掲げる「信念の政治」と、公明党が守ろうとする「調和の政治」が、どこまで共存できるかが問われている。今後の展開次第では、日本政治における連立のあり方そのものが再定義される可能性もある。

連立解消がもたらす「政治の地殻変動」――政権・選挙・世論・外交の四面分析

高市早苗新総裁と公明党の対立構図は、単なる与党間の摩擦ではない。日本政治の構造そのものを揺るがす可能性を秘めている。ここでは、もし連立が解消された場合、あるいは条件付きで継続された場合にどのような政治的影響が生じるかを多角的に検証する。

1. 政権運営への影響――「安定多数の崩壊」と法案停滞リスク

現在の国会構成では、自民党単独での過半数維持は可能だが、安定多数(261議席)には届かない。公明党が離脱すれば、重要法案の通過には野党との都度交渉が必要となり、国会運営の機動性は著しく低下する。

特に防衛予算・憲法改正・税制改革など、イデオロギー色の強い法案は野党の抵抗を受けやすく、政権の実行力が問われる局面が増えるだろう。高市政権が“強い保守路線”を維持するほど、国会審議は対立型へと傾きやすい。

一方、公明党が条件付きで連立を維持した場合でも、党内の反発を抑えるために「政策的距離」を保つ必要があり、事実上の“準連立”状態が続く可能性もある。

2. 選挙戦略への影響――「公明票の消失」と「維新票の獲得」

選挙面でのリスクは極めて大きい。これまで公明党の組織票は選挙区で約700万票に上り、自民党候補の当落を左右してきた。特に都市部・接戦区では、公明票の支援がなくなれば自民候補の半数が危うくなるとの分析もある。

一方で、高市政権が新たに維新や国民民主と協力を深める場合、無党派層や改革志向の中間層を取り込む可能性もある。ただし、これらの層は投票率が不安定であり、組織力の面で公明党の代替にはなりにくい。

つまり、短期的には票を失い、長期的には支持基盤の再編を迫られる――これが連立解消の最大の政治的リスクである。

3. 世論の動向――「強いリーダー待望論」と「右傾化懸念」の二極化

世論の反応も一枚岩ではない。高市新総裁の就任直後には、「女性初の首相」への期待や「決断力への評価」が追い風となり、内閣支持率が一時50%を超えるとの調査も報じられた。

しかし同時に、「国家主義的傾向への不安」や「公明党離脱による政治の不安定化」を懸念する声も根強い。特に都市部・若年層・女性層では、“右傾化政権”への距離感を持つ人が増えている。

また、公明党支持層の一部は「創価学会の平和主義が否定される」との理由で投票先を再検討する動きを見せており、宗教・政治・価値観が交錯する複雑な世論構造が生まれつつある。

4. 外交・安全保障面の影響――「日米深化」と「中韓冷却」

外交面では、連立解消によって自民党がより自由に外交カードを切れるようになる。特に高市氏は「台湾防衛支援」「経済安保同盟強化」「サイバー防衛協力」など、日米関係のさらなる深化を志向している。

一方で、公明党がこれまで築いてきた中国・韓国とのパイプが弱まることで、東アジア外交のバランスが崩れるリスクもある。特に中国との非公式対話ルート(創価学会ルート)が細ることは、外交的損失として無視できない。

5. 経済・社会への波及――「防衛優先財政」への転換懸念

防衛費増額を最優先する高市政権が誕生すれば、教育・福祉・再分配政策が後回しになるとの懸念も出ている。公明党が果たしてきた「福祉のバランサー」機能が失われることで、政策全体が安全保障に偏るリスクがある。

企業や投資家の間では、「政治安定よりも政策明確性を重視する」傾向が強まっており、高市政権の明確なビジョンが示されれば市場は一時的に好感する可能性もある。ただし、中長期的には内需縮小リスクも伴う。

6. 総括――「理念の勝利」か「現実の破綻」か

自公連立の解消は、単に政党間の離反ではなく、戦後日本の「中道保守体制」の終焉を意味する可能性がある。それは同時に、「信念政治の復活」と「調整政治の終わり」を告げる転換点でもある。

政治的には、理念を貫く高市政権が短期的な支持を得る一方で、長期的なガバナンスリスクを抱えることになる。つまり、この決断は「理念の勝利」か「現実の破綻」か――日本政治の未来を分ける試金石となるのだ。

過去の連立解消と政権再編――歴史が示す「決裂のパターン」

自民党と公明党の連立関係は、25年以上にわたり続く日本政治の安定軸だった。しかし、政治の歴史を振り返ると、「連立解消」や「政権再編」は周期的に訪れる現象でもある。過去の事例を分析することで、今回の自公関係がどのような方向に向かうのか、そのヒントを得ることができる。

1. 1994年:自民・社会・さきがけの「村山連立」崩壊

戦後最大の連立劇と呼ばれたのが、1994年の自社さ連立政権である。自民党と社会党という、思想的に対極にあった二大政党が「非自民非共産勢力の再結集」を避けるために手を組んだが、わずか2年で瓦解した。

当時の原因は、理念の乖離と政策調整の限界だった。社会党は自衛隊・安保条約を容認する方向に転換せざるを得ず、党内の反発が強まり支持率が急落。最終的に「存在意義の喪失」とともに解体の道を歩んだ。

この事例は、公明党が現在抱える「理念と現実の板挟み」という構図と酷似している。すなわち、連立維持のために核心的価値を犠牲にすれば、支持基盤そのものが揺らぐという教訓である。

2. 2009年:自民党から民主党への政権交代

次に注目すべきは、2009年の自民党下野である。小泉構造改革後の格差拡大や年金問題により、長期政権への不満が爆発。自民党と公明党の連立は維持されたが、両党の政策的方向性は乖離していた。

公明党は当時も「生活者重視」を訴えていたが、自民党主導の改革路線に埋没し、存在感を失った。結果として、選挙では創価学会票の動員力が低下し、政権交代を許す一因となった。

この教訓は、「連立維持=安定」とは限らないことを示している。むしろ、価値観が乖離したままの連立は、両党にとって“静かな自滅”を招く可能性がある。

3. 2012年:民主党・国民新党の「消費税連立」崩壊

民主党野田政権下では、消費税増税をめぐる政策対立から、連立パートナーの国民新党が離脱。結果として、民主党政権は分裂・崩壊へと向かった。これは「政策合意が一枚岩でない連立は短命に終わる」という典型的な例だ。

現在の自公関係においても、防衛費や憲法改正をめぐる方針が一致しないままでは、同様の運命をたどるリスクがある。

4. 海外の事例:ドイツ・イスラエルに見る「理念の越境連立」

ドイツでは、保守のキリスト教民主同盟(CDU)と社会民主党(SPD)が過去3度にわたり「大連立」を組んできた。両党は理念が異なるが、危機時には「国益優先」で協力を選んできた。これは“対立の中の協調”という成熟した政治文化を象徴している。

一方、イスラエルでは政党乱立の中で連立が頻繁に組み替えられる。2021年のナフタリ・ベネット政権では、右派とイスラム系政党が共存する異例の連立を成立させたが、わずか1年で崩壊。極端な政策対立が長続きしないことを証明した。

5. 共通点と相違点――「理念を譲るか、政権を譲るか」

これらの事例に共通するのは、連立解消の引き金が常に「理念の限界点」にあったという点だ。経済政策や人事問題では妥協できても、国家観・安全保障・倫理観など、政党の“アイデンティティ”に関わるテーマでは妥協が難しい。

公明党にとっての「平和主義」、高市新総裁にとっての「国家主権」――両者にとって譲れない信念が、いま正面から衝突している。これは、まさに政治連立の臨界点にほかならない。

逆に、ドイツ型の「国益優先・目的限定連立」のように、理念の越境を許容する柔軟性を持てるかどうかが、日本政治の成熟度を測る試金石になるだろう。

6. 歴史の教訓:決裂の先に何が残るのか

歴史が示すのは、連立が壊れるとき、勝者はいないということだ。短期的には一方が優位に立っても、長期的には政党間の信頼・支持層の一体感・政権基盤が不可逆的に損なわれる。

もし自公連立が解消された場合、それは単なる政治戦術ではなく、戦後日本の「調和的政治文化」の終焉を意味するかもしれない。理念の衝突がどのような未来を生むのか――それを見極めるのは、国民一人ひとりの政治意識である。

自公関係の行方と2025年政局――「理念」と「現実」のはざまで

高市早苗新総裁の就任によって、日本の政治は新たな転換点を迎えた。25年以上続いた自公連立体制は、もはや自明の枠組みではなくなりつつある。ここから数カ月の動きが、今後10年の政治構造を決定づける可能性がある。

1. 直近スケジュール:年末にかけての焦点

2025年10月時点で、政治日程上の最大の焦点は「臨時国会」と「来年度予算編成」である。防衛費増額・子育て支援・経済安保の3テーマを軸に、与党内での政策調整が進められる見込みだ。

特に11月には高市首相と斉藤公明党代表の正式会談が予定されており、これが「連立維持か、解消か」を最終判断する山場になると見られている。

2. 公明党の「支持母体」動向がカギ

創価学会側は現時点で「政治的中立」を公式に維持しているが、学会内部では「公明党はどこまで自民党に寄り添うのか」という議論が高まっている。特に若年層や女性会員の中で「平和主義の原点に立ち返るべき」という声が広がっており、執行部への圧力は強まる一方だ。

この“草の根の空気”が、今後の公明党の舵取りを左右する可能性が高い。もし支持母体の意向が連立離脱へ傾けば、執行部が政権維持を選ぶことは極めて困難になる。

3. 自民党内の再編シナリオ

一方で、自民党内でも「ポスト公明」を見据えた動きが活発化している。特に若手・中堅議員を中心に、維新や国民民主との政策連携を模索するグループが形成されている。これが進展すれば、「保守・中道の再編」という新たな政治地図が浮上する可能性がある。

また、高市氏の強硬保守路線に反発する「穏健保守派」が別軸を立ち上げる動きも噂されており、自民党そのものが再編の渦中に入る可能性も否定できない。

4. 世論の動向とメディアの焦点

メディア各社の世論調査では、「公明党との連立を維持すべき」とする回答が依然として40%前後を占めている一方で、「政策実現のためなら新連立を模索してもよい」との意見も増加傾向にある。

つまり国民の多くは、連立の枠組みよりも「何を実現するか」に注目している。高市政権が「国民生活に直結する成果」を示せるかどうかが、政権の正当性を左右する決定要素となる。

5. 国際的視点からの注目

海外メディアの関心も高まっている。英フィナンシャル・タイムズは「日本初の女性首相として、保守強化と民主主義の調和が試される」と報じ、米CNNは「日本の保守政治が再定義される瞬間」と評した。

国際社会は、高市政権を「日本政治のターニングポイント」と見ている。公明党との関係がその後の政策一貫性にどう影響するか、外交筋も注視している。

6. 展望:政治の「調和力」が試される時代へ

今後の展開を占う最大のポイントは、「理念の衝突を、いかに政治的に調和できるか」である。強硬な対立を続ければ、政治不信と分断が拡大する。一方で、相互理解と部分的協調を実現できれば、新しい政治文化が生まれる可能性もある。

高市新総裁のリーダーシップが問われるのは、まさにこの「調和力」である。信念を貫きながらも、多様な価値観を包摂できるか――それが「真の保守」の成熟を示す指標になるだろう。

7. 結論:戦後政治の終焉と新時代の始まり

自公連立の行方は、単なる政権維持の問題ではなく、日本の政治文化そのものの再定義である。戦後政治の終焉と、令和型政治の幕開け――それが2025年の日本政治に突きつけられたテーマだ。

この国が再び「対立よりも協調」を選び取れるか。それとも「信念のための決裂」を受け入れるのか。その答えを出すのは、政治家だけでなく、私たち有権者自身である。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]