高市早苗の政策まとめ|憲法改正・経済安全保障・エネルギー戦略を徹底解説

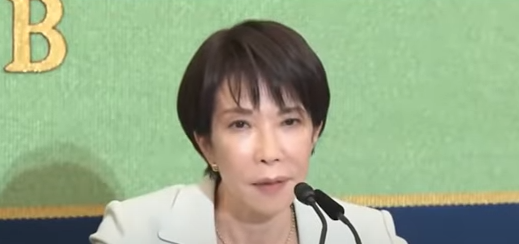

高市早苗とは — 政策の背景と思想的立ち位置

高市早苗(たかいち さなえ)は、日本の政治家であり、自民党の中でも保守思想を代表する存在として広く知られています。奈良県出身で、総務大臣や経済安全保障担当大臣などを歴任し、長年にわたり国政の中心で活動してきました。彼女の政策は「国家の独立性・安全保障・技術立国・伝統重視」を軸に構成されており、その一貫した主張から保守層を中心に高い支持を得ています。

高市氏が政治家として注目を浴びるきっかけとなったのは、第一次安倍政権期から続く「国家観を明確に持つ政治家」としての姿勢です。彼女は、戦後の日本が抱えてきた“自主防衛の欠如”や“歴史観の混乱”を正すべきだと繰り返し発言し、憲法改正や教育改革など、国家の基盤に関わる議論をリードしてきました。

保守的価値観の背景

高市氏の保守思想の根底には、「日本の国益を守ることこそが政治家の責任」という信念があります。彼女は、伝統・文化・皇室制度の尊重を強調し、国の歴史や文化を誇りに思う教育の必要性を訴えてきました。また、グローバリズムの進展による経済的依存や価値観の多様化の中で、「日本らしさ」を再構築する重要性を指摘しています。

特に注目すべきは、彼女が掲げる「強い日本の再生」というビジョンです。単なるナショナリズムではなく、国際社会の中で日本が自立的に発言できる体制を整えることを目指しており、これが後述する安全保障や経済政策にも一貫して反映されています。

女性政治家としての立ち位置

高市早苗は、日本の女性政治家としても異彩を放っています。保守的な価値観を持ちながらも、政治の第一線で長く活動し、閣僚経験を重ねてきたことは、女性リーダーの新しいロールモデルとして注目されています。彼女自身は「男女平等のために特別な政策を打つのではなく、能力と実績で評価される社会を目指す」と語っており、性別にとらわれない実力主義的な姿勢を貫いています。

一方で、女性活躍推進政策にも理解を示し、出産・育児を社会全体で支える体制づくりを重視しています。このバランス感覚が、多様な層からの支持につながっていると言えるでしょう。

政治理念と国家観

高市早苗の政治理念の根幹には、「自立した国家」「誇りある国づくり」という明確な国家観があります。彼女は、戦後日本が依存してきた「米国への過度な安全保障依存」や「他国の目を気にした外交姿勢」を見直すべきだと主張しており、真の意味で独立した国家運営を目指しています。

また、彼女は経済や技術政策においても「国家戦略的産業の強化」を掲げ、サプライチェーンの国内回帰や防衛産業・半導体産業への支援を訴えています。こうした政策は、単なる経済政策ではなく、「国を守るための経済基盤強化」という国家安全保障の一環として位置づけられています。

保守派からの支持と課題

高市氏は、保守層や右派メディアから強い支持を受けています。その理由は、彼女が一貫して「国益を最優先する政治」を掲げている点にあります。特に、憲法改正・防衛力強化・教育改革といった保守的テーマでは、他の政治家と比べても明確なビジョンを持ち、実行力を感じさせる存在として評価されています。

一方で、リベラル層や一部野党からは「強硬すぎる」「時代に逆行している」との批判もあります。しかし、高市氏自身はこうした批判に対し、「国家が自らを守れない国は、国民の自由も守れない」と強調し、政策の信念を貫いています。

まとめ:高市早苗の政策を理解するために

高市早苗の政策を理解するには、単なる経済や防衛の議論にとどまらず、「日本という国のあり方をどう再構築するか」という視点が欠かせません。彼女は、戦後日本が築いてきた秩序を否定するのではなく、「独立した国としての成熟」を目指しており、その思想が政策のすべてに通底しています。

次章では、その中核にある「憲法改正への姿勢」と「安全保障政策」を詳しく掘り下げていきます。

憲法改正への姿勢 — 安全保障と国家主権の強化

高市早苗の政策の中核に位置するのが「憲法改正」です。特に第9条の改正については、長年にわたって明確な賛成の立場を取っており、「現実に即した防衛体制を憲法に明記すべきだ」という考えを示しています。彼女は、戦後日本の平和主義を否定するわけではなく、「自国の安全を自ら守る力を持つことが、真の平和国家への第一歩である」と強調しています。

第9条改正の意義と狙い

高市氏が訴える第9条改正の目的は、自衛隊の存在を憲法上で正当に位置づけることです。現行憲法では「戦力不保持」を掲げつつ、実際には自衛隊が存在しているという矛盾を抱えています。この「建前と現実の乖離」を是正し、国民の安全を守るための防衛力を明確にすることが必要だというのが高市氏の主張です。

彼女はまた、「自衛隊員が自らの職務に誇りを持ち、法的に正当な根拠のもとで国防を担える環境を整えるべき」と語っています。この点においては、元防衛大臣経験者や安全保障専門家からも一定の支持を集めています。

「専守防衛」から「抑止力強化」へ

高市氏の安全保障政策の特徴は、「専守防衛」一辺倒からの脱却を掲げていることです。彼女は、現代の安全保障環境が大きく変化していることを踏まえ、ミサイル防衛やサイバー攻撃への対策を強化する必要性を訴えています。

特に注目されるのは「敵基地攻撃能力の保有」についての発言です。高市氏は、「他国からの明白な攻撃意図が確認された場合、攻撃を受ける前に抑止・排除できる能力を持つべき」と主張しています。これは戦争を望むものではなく、むしろ「攻撃を抑止するための防衛力強化」という位置づけです。

この政策は、近年の北朝鮮による弾道ミサイル発射や中国の軍拡に対する現実的な対応として、国内でも支持を広げつつあります。

集団的自衛権と日米同盟の位置づけ

高市氏は、日米同盟を「日本の安全保障の基軸」と位置づけつつも、同盟に依存しすぎない「自立的防衛力」の構築を提唱しています。安倍政権時代に容認された「集団的自衛権の限定的行使」についても支持の立場をとり、国際法の範囲内での自衛権行使を明確化することが重要だとしています。

さらに、サイバー攻撃や宇宙空間での防衛協力など、新たな領域における日米協力の強化にも積極的です。これにより、日本が国際社会において責任ある安全保障プレイヤーとして行動できる体制を整えることを目指しています。

緊急事態条項の必要性

高市早苗は、災害や感染症、有事の際に政府が迅速に行動できるよう「緊急事態条項の創設」を強く主張しています。コロナ禍において日本の行政対応が遅れたことを教訓に、法制度の整備を求めてきました。

彼女は、「国家の危機に際して、政府が機能不全に陥ることはあってはならない」と述べ、国民の権利を守るためにも一定の制限や権限集中が必要であると訴えています。これについては賛否が分かれますが、危機管理の観点からは現実的な議論として注目されています。

憲法改正に向けた現実的ロードマップ

高市氏は、「憲法改正は一度にすべてを変えるのではなく、段階的に進めるべきだ」との立場を取っています。まずは第9条への自衛隊明記を最優先課題とし、その後、緊急事態条項や統治機構改革などへ議論を広げるという戦略です。

また、彼女は国民投票における理解促進の重要性も強調しています。「憲法改正を政治家のためではなく、国民の生活を守るための手段として位置づける」ことが信頼確保のカギだと述べています。

批判と課題

高市氏の改憲姿勢は保守層から支持される一方、リベラル層からは「軍事的緊張を高める」との批判も受けています。また、国際社会とのバランスや抑止力の限界、憲法改正の実現可能性など課題も少なくありません。

しかし、彼女は「時代が変われば、憲法も現実に合わせて見直すべき」と語り、形式的な平和主義から現実的な安全保障政策へ転換する意義を強調しています。

まとめ:現実主義としての高市早苗の改憲論

高市早苗の改憲論は、単なるイデオロギーではなく「現実主義的安全保障」の発想に基づいています。平和を守るために必要な抑止力を整え、国民の命と暮らしを守る仕組みを法制度として整えるという実践的なアプローチです。

彼女の発言や政策提案からは、「戦後の制約を乗り越え、自立した日本を築く」という国家ビジョンが一貫して読み取れます。次章では、この改憲論と密接に関わる「経済政策」について詳しく解説します。

経済政策 — 「成長と分配」を両立させる戦略

高市早苗の経済政策は、単なる景気刺激策にとどまらず、国家の安全保障や産業基盤強化と密接に結びついています。彼女が掲げるキーワードは「強い経済なくして国の独立なし」。つまり、経済を国防や外交と同列に扱い、国家の存立基盤として再構築するという考え方です。

アベノミクスの継承と発展

高市氏の経済政策は、安倍晋三元首相の掲げたアベノミクスを継承しつつ、その枠を超えて「日本経済の自立的成長」を目指すものです。金融緩和・財政出動・成長戦略の三本柱は維持しながらも、特に「戦略産業の国内回帰」と「経済安全保障」を明確に打ち出しています。

彼女は「物価上昇を国民負担にせず、成長によって乗り越える経済」を理想とし、エネルギー・半導体・AI・宇宙産業など、成長余地の大きい分野に重点投資する政策を推進しています。これにより、外的リスクに左右されない強靭な経済構造を目指しています。

経済安全保障 — 技術と資源を守る国策

高市氏の代名詞とも言えるのが「経済安全保障」です。彼女は2022年に発足した経済安全保障担当大臣として、機微技術の流出防止や重要物資の供給網確保を進めました。この分野での実績は、国内外から高く評価されています。

具体的には、半導体の国内生産拠点再建やレアメタルの確保、電力網の安定化などを国家戦略として位置づけています。特に、台湾有事やサプライチェーンの混乱といったリスクを想定し、経済と安全保障を一体で捉える「国家防衛型経済モデル」を提唱しています。

このアプローチは、従来の「自由貿易重視」から「自国主導型経済安全保障」へのシフトを意味し、今後の日本経済の方向性を大きく変える可能性があります。

中小企業と地方経済への支援策

高市氏は大企業中心の成長政策だけでなく、中小企業や地方経済の再生にも強い関心を示しています。彼女は「地方が元気でなければ、日本全体の成長はない」と述べ、地方創生を経済戦略の中核に据えています。

その具体策としては、①地方のデジタル化支援、②観光資源の国際発信、③中小企業の人材育成・賃上げ支援 などを提案。特に「デジタル田園都市構想」への積極関与が注目されます。この構想では、地域格差を是正し、東京一極集中を緩和するためのインフラ整備が重視されています。

また、物価上昇下での中小企業支援として、エネルギーコストや原材料価格の上昇に対応する補助金制度の拡充も訴えています。これにより「賃上げできる企業体質」への転換を促す狙いです。

「成長と分配」のバランス政策

高市氏は、岸田政権が掲げた「新しい資本主義」の理念に理解を示しつつも、「分配先行では成長は生まれない」と明確に述べています。彼女の方針は、まず成長を生み、その果実を分配に回すという「成長主導型分配」です。

そのための柱となるのが、投資促進・技術革新・人材育成の三点です。大学や企業の研究開発を後押しし、成果が産業化される流れをつくることで、日本全体の生産性を底上げする戦略を描いています。

また、働く人の所得を増やすための「賃上げ税制」や、正社員化を促進する企業支援も重視しており、国民生活への波及効果を意識した現実的な政策構成となっています。

インフラ・防災投資による内需拡大

高市氏は、地震・台風・豪雨など自然災害の多い日本において、防災・減災投資を「経済成長の一部」と位置づけています。これは単なる公共事業ではなく、「命を守る成長戦略」としてのインフラ整備です。

老朽化した橋や道路、電力網、水道などの更新を国策として進めることで、雇用を生み出しつつ地域経済を底上げする狙いがあります。また、防災・エネルギー・交通を統合的に整備することで、長期的な国土強靭化を実現する方針です。

テクノロジー・デジタル分野への重点投資

デジタル化・AI・半導体などの分野は、高市氏の経済ビジョンの中心です。彼女は「技術立国・日本の再興」を掲げ、研究開発への公的支援と民間投資の両輪で成長を加速させる方針を打ち出しています。

AIや量子コンピュータ、宇宙産業など、次世代産業への投資は「国の競争力と安全保障を支える基盤」であると位置づけ、特に情報通信技術の国産化とサイバー防衛体制の強化を訴えています。

こうした政策は単なる産業振興ではなく、国家の安全と独立を守るための経済戦略として位置づけられています。

課題と今後の展望

高市氏の経済政策には明確な方向性がありますが、課題も指摘されています。例えば、財政出動の拡大に伴う国債発行増加、少子高齢化による労働力不足、エネルギーコスト上昇などです。これらをどう乗り越えるかが、実行段階での鍵となります。

しかし彼女は、「将来世代のために、今の世代が責任を持って成長基盤をつくるべき」と強調し、長期的な視点で経済運営を行う姿勢を示しています。

まとめ:経済と国家の独立を結ぶ政策思想

高市早苗の経済政策は、「成長」と「分配」という二律背反のテーマを、国家安全保障の枠組みの中で統合しようとする試みです。単に所得格差を是正するだけでなく、「日本が再び世界の技術大国として立つための基盤」を築くことを目的としています。

次章では、この経済戦略と深く関わる「外交・安全保障政策」について、より国際的な視点から解説していきます。

外交・安全保障政策 — 中国・米国・台湾との関係

高市早苗の外交・安全保障政策は、極めて明確な国家戦略思想に基づいています。彼女は「平和は願うものではなく、維持する努力によって守るもの」という立場をとり、現実主義に基づく外交・防衛の再構築を主張しています。特に、米中対立が激化し、台湾海峡や南シナ海の緊張が高まる中で、高市氏の安全保障観は日本の将来を左右するテーマとして注目されています。

日米同盟の深化 — 日本の防衛の中核

高市氏は「日米同盟は日本の安全保障の基軸である」と明言しています。同盟の強化を前提としつつも、日本自身の自立的防衛力を高めることの重要性を繰り返し訴えています。彼女は「米国に頼るだけの防衛では、主権国家としての自立が損なわれる」と指摘し、同盟の“対等化”を目指す立場です。

そのために掲げるのが、防衛費のGDP比2%以上への引き上げです。これはNATO基準に近い水準であり、装備の近代化・人材育成・防衛産業の活性化を同時に進める狙いがあります。高市氏は、防衛費の増額を単なる軍拡ではなく、「抑止力の強化」と「国民の安全の担保」として位置づけています。

また、日米同盟を深化させる上で、情報共有・サイバー防衛・宇宙安全保障など、新領域での連携強化も重視しています。これにより、従来の「軍事同盟」から「包括的安全保障パートナーシップ」への進化を目指しています。

対中国政策 — 現実主義と抑止の両立

高市早苗の中国政策は、一言で言えば「対話と抑止の両輪」です。彼女は中国を日本にとって「最大の経済パートナー」であると同時に、「最も大きな安全保障上のリスク」と位置づけています。

特に、東シナ海・尖閣諸島周辺での中国公船の活動や、台湾周辺での軍事的圧力に強い懸念を示しています。高市氏は「領土・主権に関わる問題で妥協はあり得ない」と明言しており、海上保安庁・自衛隊の連携強化、監視体制の常時化などを主張しています。

一方で、中国との経済的関係を断つことは現実的ではないと認識しており、サプライチェーンのリスク分散を進めながら「戦略的経済関係」を維持する方針です。これは、経済安全保障と外交を一体で捉える彼女らしい現実的なアプローチと言えるでしょう。

台湾への姿勢 — 民主主義のパートナーとして支援

高市氏は、台湾を「自由と民主主義を共有する重要なパートナー」と位置づけ、台湾有事を「日本の有事」と捉える立場を取っています。彼女は「台湾の平和と安定は日本の安全保障に直結する」と明言し、国際社会に対して台湾支援の重要性を訴えています。

具体的には、防衛協力体制の強化、サプライチェーンにおける連携、技術・情報交換の拡大などが挙げられます。また、米国・オーストラリア・インドとの協力(QUAD)の枠組みを通じて、台湾を取り巻く安全保障環境を安定化させる戦略を重視しています。

高市氏の台湾への発言はしばしば中国側の反発を招きますが、彼女は「自由・民主主義・法の支配という普遍的価値を守る立場からの発言であり、内政干渉ではない」と強調しています。

インド太平洋戦略 — 同盟網の再構築

高市氏は、日本外交の柱として「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の推進を掲げています。これは、安倍晋三元首相の理念を継承しつつ、経済安全保障や防衛協力を含む“多層的ネットワーク外交”として発展させる構想です。

特に、インド・オーストラリア・東南アジア諸国との協力強化を通じて、中国の覇権拡大を抑止し、地域の安定を図る狙いがあります。また、インド洋から太平洋にかけての海上交通路(シーレーン)防衛を重視し、日本のエネルギー供給の安全確保にもつなげています。

この戦略は単なる外交スローガンではなく、経済・防衛・技術協力を統合した包括的構想であり、日本の外交力を国際舞台で高める手段として注目されています。

ウクライナ戦争と国際秩序への対応

ロシアのウクライナ侵攻以降、高市氏は「力による現状変更を絶対に許さない」という姿勢を鮮明にしています。彼女は日本の制裁措置を支持し、同時にエネルギー安全保障の再構築を求めています。

また、国際社会が分断される中で、日本が「価値外交」を軸に主導的な役割を果たすべきだと訴えています。これは、自由主義陣営の一員としての責務を果たすと同時に、アジアの安定に貢献するという日本外交の方向性を示しています。

防衛産業と国際連携

高市早苗は、防衛装備移転の拡大や国際共同開発にも積極的な立場を取っています。特に、イギリス・イタリアと進めている次世代戦闘機開発(GCAP)を「日本の技術力を世界に示す象徴」として評価しています。

彼女は「防衛産業は平和産業でもある」と語り、抑止力の強化と国際的な技術共有を通じて、平和維持に貢献する新たな産業モデルの確立を目指しています。

まとめ:現実主義外交と「自立する日本」

高市早苗の外交・安全保障政策は、理想主義ではなく「現実主義に基づく国益外交」です。中国や北朝鮮と向き合う際も感情ではなく、抑止力と戦略的対話を使い分ける冷静さを重視しています。

また、米国との同盟強化とともに、地域諸国との多国間協力を拡大し、日本が国際秩序の維持に貢献する「責任あるリーダー」としての地位を確立することを目指しています。

次章では、国内の重要テーマである「社会政策 — 教育・少子化・女性活躍」について、彼女の具体的ビジョンを掘り下げていきます。

社会政策 — 教育・少子化・女性活躍

高市早苗の社会政策は、「日本の未来を支える人づくり」を軸に構成されています。彼女は経済・安全保障と並ぶ柱として、教育・少子化対策・女性活躍支援を位置づけています。特徴的なのは、これらの政策を単なる社会福祉ではなく、国家戦略として捉えている点です。

教育政策 — 「国家の礎は教育にあり」

高市氏は教育政策について、「教育は国家の礎であり、将来の安全保障でもある」と明言しています。彼女は、戦後教育が「自国への誇りや責任感を軽視してきた」との認識を持ち、教育の再構築を最重要課題の一つに挙げています。

具体的には、道徳教育の充実・歴史教育の見直し・理数系教育の強化・デジタル教育の推進を柱としています。特にAIや量子技術など次世代技術に対応できる人材育成を重視し、教育と産業政策を連動させる姿勢を示しています。

また、教育の無償化や給付型奨学金の拡充を通じて、「生まれた環境に左右されない教育機会の確保」にも力を入れています。これは、人口減少時代における「人的資本への最大投資」という長期的な戦略の一環です。

少子化対策 — 家族を支える社会システムの再設計

高市氏は、「少子化は国の存続に関わる最大の危機」と位置づけています。出生率の低下を食い止めるためには、単に子育て支援金を増やすだけでなく、「家族が安心して暮らせる社会基盤の整備」が不可欠だと述べています。

そのために提案しているのが、出産・育児支援の拡充、住宅支援の強化、働き方改革の推進です。特に、出産費用の実質無償化や保育所の待機児童ゼロ政策を掲げ、「子育てがキャリアの妨げにならない社会」を目指しています。

また、地方での子育て支援拡充にも力を入れており、地方自治体が出産・育児支援を柔軟に行えるよう、国の補助制度の見直しを提唱しています。彼女は「東京一極集中が続く限り、少子化は止まらない」として、地方分散型の人口政策を重要視しています。

結婚支援と若者世代への支援策

高市氏は、晩婚化・未婚化の背景にある経済的不安や雇用不安にも注目しています。若年層の所得向上と安定雇用を実現するために、企業へのインセンティブ制度を強化し、結婚や出産を支援する「ライフイベント促進型支援」を検討しています。

さらに、自治体によるマッチング支援や婚活支援事業の全国的展開も提案。これは、人口減少を経済政策と社会政策の両面から解決しようとするアプローチです。

女性活躍 — 「能力で評価される社会」を実現

高市早苗は日本初の女性首相候補として注目される一方、「女性のための政治家」としてではなく、「すべての人が公平に機会を得られる社会」を目指しています。彼女は「性別にかかわらず能力で評価される社会こそが、真の男女平等」と述べています。

そのための政策として、女性の起業支援・再就職支援・リスキリング(再教育)支援を推進。特に、出産・育児後に再び社会で活躍できる環境づくりを重視しています。

また、管理職・議員などの女性比率を高めるため、民間企業や地方議会における女性登用の促進策を提案しています。彼女は「政治の意思決定の場に女性が増えることで、多様な視点が国家政策に反映される」と強調しています。

働き方改革と家族の共助

高市氏の社会政策では、働き方改革も重要なテーマです。彼女は「長時間労働を是正し、家庭と仕事の両立を実現することが、出生率の向上にもつながる」と述べています。

リモートワークやフレックスタイム制度の普及を支援し、企業が柔軟な働き方を導入する際の助成制度を強化する方針です。また、地域社会や家族の「共助力」を高めることも重要視しており、地域ぐるみで子育てを支える仕組みづくりを提唱しています。

教育・家族・女性をつなぐ国家戦略

高市早苗の社会政策は、単発的な支援ではなく、教育・家族・働き方を連動させた「国家的人材戦略」として設計されています。つまり、「教育で人を育て、社会で支え、経済で報いる」という循環をつくることを目的としています。

この一体型の社会戦略は、単なる福祉政策ではなく、少子化対策と経済成長を両立させる「社会構造改革」として位置づけられています。

課題と展望

高市氏の社会政策には明確な方向性がありますが、実現には財源や制度改革が課題として残ります。教育無償化や出産支援拡充は多額の財政負担を伴うため、どのように安定的な財源を確保するかが焦点となります。

しかし、彼女は「支出ではなく投資という発想が必要」と強調し、将来の税収増・人口増を見据えた戦略的な社会支出の重要性を訴えています。

まとめ:人づくりこそが日本再生の鍵

高市早苗の社会政策の根底には、「人こそ国家の資本である」という哲学があります。教育で育て、社会で支え、能力を最大限に発揮できる環境を整えることが、経済再生にも直結すると考えています。

次章では、こうした社会政策と密接に関連する「エネルギー・環境政策」について、高市氏の現実的かつ長期的なビジョンを詳しく解説します。

エネルギー・環境政策 — 現実路線と脱炭素のバランス

高市早苗のエネルギー政策は、「理想と現実の両立」を重視した極めて現実的なアプローチに立脚しています。彼女は「安定供給なくして経済なし、経済なくして環境なし」という考えのもと、エネルギー安全保障を国の基盤政策として位置づけています。

再生可能エネルギーの推進を支持しながらも、現実の電力需要や災害リスク、地政学的リスクを踏まえ、原子力発電の活用や化石燃料の戦略的利用を否定しない姿勢が特徴です。

エネルギー安全保障 — 「強い国を支える電力基盤」

高市氏は、近年の世界的なエネルギー危機やウクライナ侵攻を受けて、「日本のエネルギー自立は国家安全保障の中核」と明言しています。特に、電力供給が不安定化すれば経済活動が停滞し、防衛産業や通信インフラにも影響が及ぶと警鐘を鳴らしています。

そのため、彼女はエネルギー政策を経済安全保障の一部として捉え、電力供給の多様化とリスク分散を重視しています。再エネ・原子力・火力をバランス良く組み合わせる「現実的なエネルギーミックス」を主張しています。

原子力政策 — 再稼働と技術革新の両立

高市早苗は、原発再稼働について「安全が確認された原発は再稼働すべき」と明確に述べています。福島第一原発事故を教訓としながらも、世界最高水準の安全基準を前提に、原子力を「現実的なベースロード電源」として再評価しています。

特に注目されるのは、次世代型原子炉(小型モジュール炉=SMR)や高温ガス炉など、革新的原子力技術への投資推進です。彼女は「原子力を恐れるのではなく、技術で制御し、経済と環境を両立させる時代にすべき」と語っています。

この姿勢は、エネルギー供給の安定化とカーボンニュートラルの両立を目指す現実主義的政策として、産業界から高い支持を受けています。

再生可能エネルギーの推進

一方で、高市氏は再生可能エネルギーの拡大も積極的に推進しています。ただし、「コストと安定性を無視した拡大では意味がない」とし、太陽光・風力・地熱などの地域資源を最大限に活用する「分散型エネルギー社会」の構築を目指しています。

特に地方では、再エネ発電事業を地域産業として育成し、雇用創出や自治体収益の拡大につなげる方針です。また、再エネ導入に伴う景観破壊や環境破損への懸念にも配慮し、「自然との調和」を重視した導入ルールの整備を訴えています。

脱炭素政策とGX(グリーントランスフォーメーション)

高市氏は2050年カーボンニュートラルの政府目標を支持しながらも、その実現手段として「技術革新による現実的脱炭素」を掲げています。単に化石燃料を減らすだけでなく、水素・アンモニア・CCUS(二酸化炭素回収・再利用)など、次世代技術を駆使した新しい産業構造の転換を提案しています。

特に、水素エネルギーの国産化や供給インフラ整備を国家プロジェクトとして推進しようとしており、「脱炭素を経済成長のエンジンに変える」GX戦略を明確に打ち出しています。

また、企業のGX投資を促すための税制優遇や官民連携ファンドの創設にも積極的です。これにより、脱炭素を「コスト」ではなく「チャンス」として捉える政策転換を狙っています。

火力発電とエネルギー転換の現実論

高市氏は、火力発電を即座に廃止することには慎重です。彼女は「現時点で火力を全て止めれば、日本経済は止まる」と述べ、短中期的には高効率火力発電の活用を続ける方針を示しています。

その上で、二酸化炭素排出を削減するためのクリーン燃料転換や、炭素回収技術(CCUS)の導入拡大を推進。これにより、段階的かつ持続可能なエネルギー転換を実現する戦略です。

電力自由化と送電網の再構築

高市氏は、電力自由化政策の見直しにも意欲を示しています。再エネと原発の共存を図るには、送電網の再構築と蓄電技術の強化が不可欠とし、電力の「安定・分散・強靭化」を同時に進める方針です。

また、災害時の分散電源活用やマイクログリッド(地域独立型電力網)の推進を通じて、「レジリエンス(回復力)のあるエネルギー社会」を目指しています。

国際的なエネルギー協力

高市早苗は、日本がエネルギー資源を持たない国であることを踏まえ、国際的なエネルギー協力の枠組みを重視しています。中東諸国との協調強化に加え、インド太平洋地域でのエネルギーインフラ支援や技術提供を通じて、日本主導のエネルギー連携を拡大しようとしています。

特に、アジア諸国の脱炭素化を支援する「アジアゼロエミッション共同体(AZEC)」構想への積極参加は、高市氏の外交・環境政策の象徴ともいえる動きです。

まとめ:現実と理想をつなぐエネルギー戦略

高市早苗のエネルギー・環境政策は、単なる「脱炭素」ではなく、「エネルギーの安全保障」と「経済成長」を両立させる現実路線です。再エネ・原発・火力を組み合わせながら、技術革新でCO₂削減を進めるという、バランスの取れた国家戦略を描いています。

次章では、このエネルギー戦略とも密接に関わる「科学技術・デジタル政策」について、彼女が描く“技術立国・日本の未来像”を掘り下げていきます。

科学技術・デジタル政策 — 日本再生の切り札

高市早苗の政策の中でも、最も先進的で戦略的な柱が「科学技術・デジタル政策」です。彼女は「技術で国を守る」「技術で経済を再生する」という理念を掲げ、日本が再び世界の最前線に立つためのロードマップを描いています。

この分野での政策は、経済安全保障や教育、エネルギー、外交とも密接に関係しており、「科学技術立国・日本の復活」を目指す包括的国家戦略の中核を成しています。

科学技術立国への再挑戦

高市氏は、かつて日本が世界をリードしていた技術力が近年停滞していることを危惧しています。彼女は「技術開発こそが国家の競争力の源泉である」と語り、科学技術への公的投資を「防衛や外交と並ぶ国家安全保障政策」と位置づけています。

特に、基礎研究への長期的支援と、大学・企業・政府の連携によるイノベーション創出を重視。研究者が安心して挑戦できる環境整備を進めることで、日本発の新技術を生み出す“知のインフラ”を再構築する方針です。

AI・デジタル化の推進

高市氏は「AIを恐れるのではなく、正しく使いこなす国になるべき」と述べ、AI技術の社会実装を積極的に推進しています。行政・医療・教育・防災などあらゆる分野でのAI導入を進め、国民生活の効率化と質の向上を目指しています。

特に行政分野では、「デジタル政府」構想を掲げ、紙文化からの脱却と業務効率化を強調。マイナンバー制度の拡充、行政手続きの完全オンライン化を通じて、官民双方の生産性向上を図る戦略です。

また、AI倫理や個人情報保護にも配慮し、法整備と透明性の確保を重視しています。高市氏は「技術革新には責任が伴う」と述べ、信頼されるAI社会の構築を訴えています。

半導体産業の再興 — 国家の生命線

高市早苗は、半導体産業を「国家の生命線」と明言しています。彼女は経済安全保障の観点から、台湾依存を減らし、日本国内に強固なサプライチェーンを再構築することを最優先課題に据えています。

そのため、熊本県に建設されたTSMCの新工場(日本誘致)を皮切りに、国内企業との連携強化、技術人材の育成、税制優遇措置などを総合的に進めています。これにより、日本が再び「半導体大国」として世界のサプライチェーンの中核を担うことを目指しています。

また、半導体素材・製造装置分野では日本企業が依然として高い競争力を持つため、その優位性を維持・発展させる産業支援政策を展開しています。

量子・宇宙・サイバー分野への投資

高市氏の科学技術戦略のもう一つの柱が、量子技術・宇宙産業・サイバー防衛の三分野です。彼女はこれらを「次の国家安全保障の中核技術」として位置づけています。

量子コンピュータの研究支援に関しては、「ポスト・デジタル時代の基盤技術」として国家主導での投資を拡大中。宇宙分野では、ロケット打ち上げや衛星通信、宇宙資源探査などへの官民連携を強化し、日本の宇宙産業の自立を推進しています。

サイバー防衛についても、高市氏は「現代戦はサイバー空間から始まる」と述べ、サイバー攻撃への対抗力強化を最優先課題としています。AI・量子暗号技術を活用した防衛体制の構築を目指し、自衛隊・民間企業・研究機関が連携する「統合型サイバー防衛網」の整備を進めています。

スタートアップ支援と研究開発エコシステム

高市氏は、若手研究者やベンチャー企業の支援にも積極的です。スタートアップを「日本経済再生の原動力」と位置づけ、研究資金・人材・市場アクセスを一体的に支援する「技術系スタートアップ支援ファンド」の創設を提唱しています。

また、大学発ベンチャーや地域産業との連携を促し、地方からイノベーションを生み出す仕組みを重視。これは「東京一極集中」からの脱却にもつながる戦略です。

デジタル田園都市構想との連携

高市氏のデジタル政策は、岸田政権が掲げる「デジタル田園都市構想」とも密接に関連しています。彼女はこの構想を「地方創生とデジタル技術の融合」と定義し、5G・光ファイバー・AI・クラウドを活用した地域インフラ整備を推進しています。

これにより、都市と地方の格差是正、リモート教育・医療の普及、行政効率化が進むとしています。特に、地方企業のデジタル化を支援することで、地方経済の活性化と若者の定住促進を狙っています。

科学技術と倫理 — 「人間中心の技術開発」

高市氏は、技術が進化する中で「人間中心の価値観」を失ってはならないと強調しています。AIや遺伝子編集、データ活用など、倫理的課題を含む分野では「技術と倫理のバランス」を最重視する姿勢です。

彼女は「科学技術の目的は、人を支配することではなく、人を支えることにある」と述べ、倫理教育や国際ルール作りへの積極参加を提唱しています。

まとめ:科学技術が導く「強く賢い日本」

高市早苗の科学技術・デジタル政策は、「技術による国家再生」を目指す壮大な国家戦略です。AI・半導体・宇宙・量子といった最先端技術を通じて、日本の産業と安全保障を再構築する構想は、世界的にも注目されています。

次章では、この科学技術政策の成果を踏まえ、彼女が描く「日本の未来像」—すなわち政治的課題と展望について、総括的に解説していきます。

今後の展望と課題 — 高市早苗が描く日本の未来

高市早苗の政策は、防衛・経済・社会・エネルギー・科学技術と多岐にわたりますが、その根底にあるテーマは一貫しています。それは「自立した強い日本を取り戻す」という国家ビジョンです。彼女は、戦後日本が築いてきた「平和と繁栄」を維持しつつ、変化する国際秩序と少子高齢化社会に対応できる新しい国家像を描こうとしています。

国家ビジョン:「誇りある自立国家」へ

高市氏の目指す日本像は、単なる経済成長国家ではなく、「自国の力で未来を切り拓く誇りある国家」です。これは、憲法改正や安全保障強化などの“守りの政策”だけでなく、教育・科学技術・経済再生といった“攻めの政策”を通じて実現しようとするものです。

彼女は「国が独立していなければ、国民の自由も守れない」と強調し、政治の目的を「国民の安全と尊厳を守ること」に明確化しています。この姿勢は、戦後日本政治における最大の転換点を象徴するとも言えるでしょう。

国内課題:少子高齢化・財政・格差

高市早苗が直面する最大の国内課題は、少子高齢化による人口減少と社会保障費の増大です。彼女はこれを「国家存続の危機」と位置づけ、教育・出産・育児支援を国家的投資として強化しています。

また、格差拡大や地方衰退に対しても、「デジタル田園都市構想」や「地方創生投資」を通じて対応。単なる補助金政策ではなく、地方の自立経済圏をつくることを目指しています。

財政については、国債発行や増税に頼らず「経済成長による税収拡大」で持続可能な財政運営を行う姿勢です。彼女は「日本はまだ沈んでいない。成長エンジンを再点火すれば、再び世界をリードできる」と語っています。

外交・安全保障の展望

外交面では、米国との同盟強化を軸に、インド太平洋地域での多国間連携を深化させる戦略を維持しています。中国との対話も否定せず、「対話と抑止のバランス」を掲げる現実主義的外交を推進。

特に、台湾問題や南シナ海情勢における緊張が高まる中で、日本が「自由と民主主義を守る国際秩序の守護者」としての役割を果たすことを目指しています。

また、防衛産業やサイバー安全保障、宇宙防衛などの新分野において、同盟国との協力を強化し、日本の技術力と外交力を融合させた「戦略的国家防衛構想」を進めています。

政治的課題とリーダーシップ

高市氏が今後直面するのは、政策実現のための政治的基盤の確立です。自民党内では保守派の支持が強い一方で、リベラル派との溝もあり、党内調整力が問われます。また、メディアや野党からの批判に対して、政策内容で理解を広げる発信力も重要になります。

彼女のリーダーシップスタイルは「明快で率直」。これは支持者に安心感を与える一方、時に「強硬すぎる」と受け取られることもあります。しかし、変化を恐れず明確なビジョンを示す姿勢は、停滞感のある日本政治の中で新風をもたらしています。

世論と国民の期待

近年の世論調査では、高市早苗に対する「次期首相候補」としての支持が安定して高い水準を維持しています。特に、若年層や女性層から「言葉が明確で信頼できる」「政策が具体的」という評価が目立ちます。

一方で、外交・防衛面での強硬姿勢に懸念を示す声もあり、今後は「強さと柔軟さをどう両立させるか」が課題となるでしょう。高市氏自身も、「強いだけの政治ではなく、優しさと安心を伴う政治を目指す」と語っており、社会政策とのバランスを取る姿勢を見せています。

「技術×安全保障×人材」三位一体の国家戦略

高市氏が描く未来ビジョンの最大の特徴は、「技術」「安全保障」「人材育成」を三位一体で捉えている点にあります。AI・半導体・宇宙・量子といった先端技術を国家防衛と経済成長の両軸で活用し、その基盤に人材育成を据えることで、持続可能な国家力を構築しようとしています。

この構想は、戦後日本の「経済成長中心型モデル」から「総合安全保障モデル」への転換を意味します。彼女の政策群は、その過渡期にある日本において新しい方向性を提示しています。

高市早苗が目指す未来像

高市早苗が目指す未来の日本は、「強く、優しく、誇り高い国」です。技術と知恵で成長し、家族や地域で支え合い、世界の中で信頼される存在になることを理想に掲げています。

そのためには、国民が政治に参加し、社会全体で「自立の精神」を育てていくことが不可欠だとしています。彼女は「国家を変えるのは、政治家ではなく国民一人ひとりの意識だ」と繰り返し強調しています。

まとめ:高市早苗政策の本質と今後の行方

高市早苗の政策を総括すると、彼女は「現実主義」と「理想主義」を高いレベルで融合させた稀有な政治家であると言えます。国防を強化し、経済を再建し、教育と科学技術で未来を拓くというビジョンは、日本政治において明確な方向性を示しています。

今後、彼女が自民党総裁・首相の座に就くかどうかにかかわらず、高市早苗の掲げる政策群は日本の将来を形づくる重要な指針となるでしょう。

国家の独立・成長・繁栄を「現実的理想」として掲げる高市早苗。彼女が描く未来の日本は、強く、賢く、そして誇りある国として世界に再び存在感を示すはずです。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]