総裁選 消費税の減税を訴えると”あの部署”から嫌がらせをさせるという。消費税の仕組みを理解せよ。

序章:なぜ今「消費税減税」が議論されるのか

2025年現在、日本経済は長期的なデフレ脱却の難しさ、急速な人口減少、社会保障費の増大といった構造的課題を抱えています。 その中で「消費税減税」という政策が再び注目を集めています。

消費税は日本の基幹税収であり、社会保障の財源として位置づけられています。 しかし、景気が低迷する局面では消費税が国民の負担を重くし、消費活動を抑制する大きな要因となってきました。 特にコロナ禍では、海外の多くの国が一時的な消費税(付加価値税)の引き下げを実施し、経済支援に活用しましたが、日本では実現しませんでした。

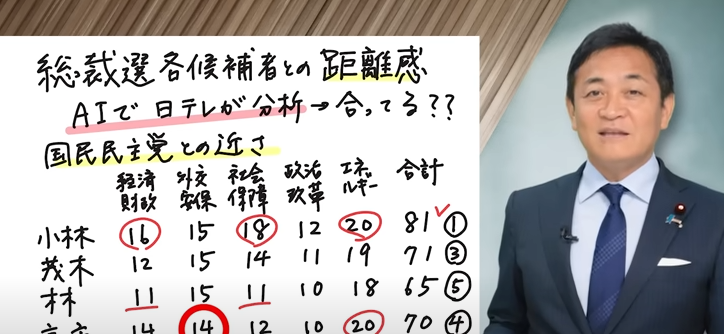

その背景には、強大な影響力を持つ「財務省」と、税制の実質的な決定権を握る「自民党税制調査会(税調)」の存在があります。 財務省出身の議員が多数を占める税調では、増税や現状維持の方向性が優先されやすく、減税という選択肢は極めてハードルが高いのです。

一方で、国民の間では「消費税を下げてほしい」という声が根強く存在します。 物価高騰や実質賃金の伸び悩みが続くなか、消費税減税は家計を直接的に助ける最も分かりやすい政策の一つとされています。 それでもなぜ、日本だけが減税をできないのか――本記事では、その理由を「自民党税調」と「財務省」の力学を軸に解説していきます。

自民党税調とは何か?

「自民党税制調査会(税調)」は、日本の税制政策を事実上決定する強大な組織です。 表面的には政府・国会での審議を経て税制改正が行われるように見えますが、実際には自民党税調での合意が最終的な方向性を決めるケースがほとんどです。 そのため、税調は「日本の税制を裏で決める司令塔」とも呼ばれています。

税調は自民党所属の国会議員で構成され、委員長(税調会長)を中心に議論が進められます。 特に注目すべきは、近年の税調メンバーの多くが「財務省出身の議員」である点です。 彼らは財務官僚として税制や財政運営に深く関与した経験を持ち、その知識と人脈を活かして税調内で強い影響力を発揮しています。

こうした構造により、税調は「財務省の出先機関」と揶揄されることもあります。 消費税減税のように財務省が嫌う政策は、税調の段階でほぼ排除されてしまうため、政府全体の議論にすら上がりにくいのが現実です。

また、税調は単なる勉強会ではなく、税制改正大綱をまとめる権限を持っています。 毎年末に発表される「税制改正大綱」は翌年度の税制を決定づけるものであり、ここで消費税減税が盛り込まれなければ、実現の可能性は極めて低くなります。 つまり、消費税減税の可否は「国会」ではなく「自民党税調」で決まっているといっても過言ではありません。

このように、自民党税調は税制の入口から出口までを事実上コントロールする組織であり、その意思決定は財務省の意向と密接に連動しています。 ここを理解しなければ、「なぜ日本で消費税減税が進まないのか」という問いに答えることはできないのです。

財務省と自民党の関係性

日本における財政政策の実権を握るのは、政府や国会よりも「財務省」と言われることが少なくありません。 財務省は予算編成や国債発行を一手に担い、国家財政の根幹を管理する省庁であり、その権限は世界的に見ても極めて強力です。

特に税制の分野では、財務省主計局や主税局の官僚が自民党税制調査会(税調)に深く関与し、税制改正の方向性を事実上コントロールしてきました。 財務省が「増税」を望めば税調はその方向に動き、「減税」を望まなければ議題にすら上がらない――こうした構図が長年続いています。

過去の政権でも、財務省との関係は常に大きな政治課題でした。例えば安倍政権下では、消費税増税を巡って財務省と激しい攻防が繰り広げられました。 一部では「財務省は政権を潰す力を持つ」と言われ、実際に官僚側から「消費税を上げなければ安倍政権は持たない」といった強い圧力があったと報じられています。

その背景には、財務省が掲げる「プライマリーバランス(基礎的財政収支)の黒字化目標」があります。 財務省はこれを国家財政の健全化の指標と位置づけ、税収を増やす政策=消費税増税を最優先課題として推し進めてきました。 一方で、景気を刺激するための消費税減税や、大規模な財政出動といった政策は、プライマリーバランスの黒字化と相反するため、財務省が強く抵抗するのです。

このように、財務省と自民党は「表向きは協力関係」にありながらも、実際には「政策の主導権」を巡って常に綱引きを続けています。 その結果、政治家が減税を主張しても財務省の抵抗で実現しない、という構図が繰り返されてきました。 消費税減税が難しい背景には、この財務省と自民党の力学が大きく影響しているのです。

なぜ日本は減税できないのか?

「消費税減税は国民の暮らしを支える有効な政策だ」と多くの経済学者や政治家が指摘しています。 しかし現実には、日本では減税がほとんど議論すらされず、過去にも一度も実行されたことがありません。 その理由は大きく分けて「システム」「組織」「人事」という3つの壁にあります。

1. システム面の問題

最も実務的な壁となっているのが、レジや会計システムの問題です。 日本の消費税は軽減税率制度やインボイス制度の導入によって複雑化しており、税率変更を行うと全国の小売店や企業のシステムを大幅に改修する必要が生じます。 実際、軽減税率導入時には約2兆円もの予算が「レジ補助金」に投入されましたが、現在もシステムの統一は進まず、事業者にとって大きな負担となっています。

2. 組織と人事の問題

自民党税制調査会(税調)は、財務省出身の議員を中心に構成されており、消費税減税のような「財務省が嫌がる政策」は議論の入り口で排除される傾向にあります。 さらに税調の決定は党内で極めて重視されるため、総理大臣であっても税調を無視した政策実行は困難です。 この組織構造が、消費税減税の議論を封じ込めている大きな要因です。

3. 財務省の論理

財務省は国家財政の健全化を掲げ、「プライマリーバランス黒字化」を目標としています。 そのため、減税は「国の財政を悪化させる危険な政策」と位置づけられ、強い抵抗に遭います。 結果として、日本の政治家が減税を主張しても、財務省と税調の壁に阻まれ、実現には至らないのです。

こうした複合的な要因により、日本は「世界でも珍しく消費税減税を一度も経験していない国」となっています。 特にシステム面の制約は深刻であり、デジタル化が進まない限り、税率変更のコストは常に減税実現のブレーキとなり続けるでしょう。

コロナ禍に見えた世界との違い

2020年、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は各国の経済に深刻な打撃を与えました。 その際、欧州を中心とした多くの国々が採用したのが「付加価値税(VAT)の一時的な減税」です。 OECD加盟国38カ国のうち、実に30カ国前後が迅速に税率を引き下げ、消費を下支えする施策を実行しました。

例えば、ドイツは標準税率を19%から16%に引き下げ、イギリスでは飲食・観光業を対象にVATを一時的に5%まで下げました。 これらの減税は国民の生活を直接的に支えただけでなく、需要喚起策としても一定の効果を上げたと評価されています。

一方、日本では全く逆の動きが起こっていました。コロナ直前の2019年10月、日本政府は消費税率を8%から10%へ引き上げていたのです。 しかも、コロナ禍に突入した後も一度も減税は実施されず、結果として「世界で最も国民負担を重くした国の一つ」と揶揄される事態となりました。

なぜ日本は海外のように減税できなかったのでしょうか。その背景には、財務省の「プライマリーバランス黒字化」という強固な財政目標、そして複雑化した消費税システムの存在があります。 海外の多くの国では、単一税率の付加価値税が導入されており、システム変更が容易でした。 一方、日本は軽減税率やインボイス制度など、特殊な仕組みを抱えていたため、短期間での税率変更は「不可能」と判断されたのです。

この結果、日本は経済支援を「給付金」や「補助金」といった形で実施しましたが、迅速性や公平性を欠き、国民にとっては「なぜ消費税を下げないのか」という疑問が強く残りました。 コロナ禍は、日本が世界と比べて「消費税減税に極めて不向きな国」であることを改めて浮き彫りにした出来事だったのです。

軽減税率とシステム問題の残骸

2019年10月、日本は消費税率を8%から10%へ引き上げると同時に「軽減税率制度」を導入しました。 飲食料品など一部の品目に8%を据え置くことで、低所得層への負担軽減を狙った制度ですが、その実務負担は極めて大きく、今も深刻な問題を残しています。

まず指摘されるのが、レジや会計システム改修のコストです。 政府は制度導入に合わせて、全国の小売業者に向けて「レジ補助金」を交付しました。 その総額は2兆円を超える規模とも言われていますが、実際には店舗によって対応の差が大きく、一部では「複数税率に対応できないシステムのまま運用」されているケースもあります。

さらに、軽減税率は商品によって税率が異なるため、在庫管理や請求書処理が複雑化しました。 例えば、持ち帰りの飲食料品は8%、店内飲食は10%という区分が必要となり、事業者に大きな負担を与えています。 この仕組みがインボイス制度とも絡み合い、日本の税制システムはますます複雑になっているのです。

本来であれば、消費税のような間接税は「単一税率」で運用することが望ましく、海外の多くの国もシンプルな仕組みを採用しています。 しかし、日本は「軽減税率」という複雑な制度を導入した結果、将来的な税率変更や減税が極めて困難になってしまいました。

この状況は「消費税減税ができない国」という日本の構造的な弱点を固定化する要因となっています。 巨額の予算を投じたにもかかわらず、複雑で不便な制度が残り続けている点は、税制設計における大きな反省点と言えるでしょう。

財務省の「プライマリーバランス黒字化」目標とその弊害

日本の財政運営において最大の制約となっているのが、財務省が掲げる「プライマリーバランス(基礎的財政収支)黒字化目標」です。 これは、国の歳入(税収など)から歳出(政策経費)を差し引いた収支を黒字にするという目標で、長年「財政健全化の基準」として位置づけられてきました。

一見すると健全な政策のように思えますが、この目標は「景気回復よりも財政均衡を優先する」結果を生み出しやすいという欠点を抱えています。 例えば景気が低迷している時期に減税や大規模な公共投資を行えば、一時的に赤字幅は拡大します。 しかし財務省は「プライマリーバランス黒字化」に固執するため、景気刺激策にブレーキをかけ、結果的に成長機会を逃すケースが繰り返されてきました。

消費税減税が一度も実現しなかった背景にも、この財務省の論理が深く関わっています。 財務省にとって減税は「財源の毀損」であり、プライマリーバランス達成を遠ざける行為です。 そのため、政治家が減税を主張しても財務省が強く抵抗し、自民党税調を通じて議論の段階で封じ込めてしまうのです。

一方で、近年注目されているのが「純債務」という新しい財政の見方です。 従来の「債務総額」だけでなく、国が保有する資産を差し引いた「純債務」で見れば、日本の財政状況は必ずしも危機的ではないとする考え方があります。 この視点に立てば、将来の成長に資する投資や一時的な減税は必ずしも財政悪化にはつながらないと解釈することも可能です。

つまり、日本が真に必要としているのは「数字上の黒字化」ではなく、「将来の成長を可能にする財政運営」なのです。 財務省のプライマリーバランス目標がこの発想転換を妨げ続けてきたことこそが、消費税減税を阻む最大の壁だと言えるでしょう。

展望:日本で消費税減税は実現できるのか

消費税減税は国民にとって分かりやすい経済支援策であり、景気刺激にも直結する可能性があります。 しかし、これまで見てきた通り、日本では財務省の強い抵抗、自民党税調の組織構造、そして複雑化した税制システムによって、実現が極めて困難な状況にあります。 では、将来的に日本で消費税減税が可能になるとすれば、どのような条件が必要なのでしょうか。

1. 財務省・税調の改革

第一に求められるのは、自民党税調と財務省の関係性を見直すことです。 税調が「財務省の出先機関」と化している現状を改め、国民生活や経済成長を軸にした政策議論が行える体制にする必要があります。 政治が財務省の論理をコントロールできる仕組みを取り戻すことが、減税実現への前提条件です。

2. デジタル時代に対応した税制システムの整備

第二に、レジ・会計システムをはじめとした基盤の整備です。 軽減税率やインボイス制度によって複雑化した現行システムは、減税を阻む最大の要因の一つです。 クラウド会計やPOSシステムの標準化を進め、税率変更を容易にできる仕組みを整えることで、将来的に減税のハードルを下げることが可能になります。

3. 成長戦略と一体化した財政運営

第三に重要なのは、単なる「減税ありき」ではなく、「経済成長と一体化した減税」であることです。 消費税を一時的に引き下げても、経済成長が伴わなければ税収減だけが残ってしまいます。 純債務の概念を取り入れつつ、将来の成長を促す投資や構造改革と組み合わせることで、持続可能な形での減税が可能になります。

結論として、日本で消費税減税を実現するには、単に政治的な決断だけでは不十分です。 財務省と税調の力学を改革し、デジタル時代に即した税制基盤を整備し、成長と一体化した財政運営を行う必要があります。 これらが実現すれば、初めて「国民生活を支える減税」が現実のものとなるでしょう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません