総裁選 小泉進次郎と河野太郎が神奈川県支部の党員を勝手に離党させていた。まさに村八分的仕打ちにネット大炎上

自民党総裁選と神奈川県連の“見えない力学”

2025年、自民党総裁選をめぐって再び注目を集めているのが「神奈川県連の実態」です。本来、総裁選は地方議員や党員が自らの意思で候補者を選び、政策論争を通じて自民党の未来を方向づける場であるはずです。しかし、現場の声を拾っていくと、その理想とは大きくかけ離れた現実が存在していることがわかります。

とりわけ神奈川県連では、ある候補を支持した議員や党員が「村八分」のように孤立させられるケースや、意図的な嫌がらせを受けるケースが報告されています。こうした状況は新聞やテレビなどのオールドメディアではほとんど取り上げられず、一般の国民には届きにくい「裏の実態」です。

ではなぜ、このような圧力構造が生まれ、党員や議員たちが自由に意思を示せなくなっているのでしょうか。その背景には、小泉進次郎氏や高野太郎氏といった有力政治家の存在、そして地方組織内での力学が深く関わっています。本記事では、最新の情報をもとにその裏側を紐解いていきます。

文春報道と党員826人離党問題の真相

2024年、自民党神奈川県連を揺るがす大きなニュースが報じられました。週刊文春および文春オンラインによると、神奈川県連に所属していた党員826人が、本人たちの知らない間に強制的に党員資格を失っていたというのです。これは単なる事務的な不備や記録のミスではなく、意図的な操作が行われた可能性が高いとされています。

この問題の背景には、中山弘・元衆議院議員の存在がありました。中山氏は2021年の自民党総裁選で高市早苗氏の支持を表明しており、その後も高市氏や一部の候補を後押しする立場をとっていました。しかし、そうした行動が神奈川県連の一部有力者の不興を買い、中山氏を通じて入党した党員が“まとめて強制離党扱い”となったのです。

本来、政党の党員資格は本人の意思に基づくものであり、第三者の恣意的な判断で剥奪されるものではありません。にもかかわらず、大量の党員が知らぬ間に名簿から外されたという事実は、極めて異常な事態といえます。これは単なる「組織内の手違い」ではなく、意図的な嫌がらせであった可能性が濃厚であると、現場の関係者は証言しています。

こうした一連の動きは、単なるローカルな組織問題にとどまらず、自民党という日本最大の政党のガバナンスや透明性そのものに疑問を投げかけています。もし党員資格が組織の都合で自在に操作されるようなことが常態化すれば、総裁選の正当性そのものが揺らぐことになります。

中山弘元議員への圧力と嫌がらせの構図

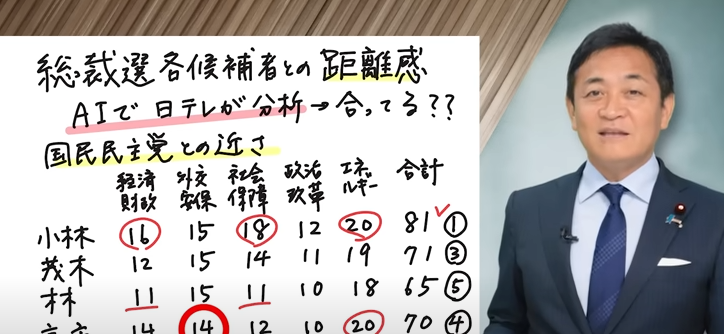

神奈川県連における強制的な党員離脱問題の背景には、中山弘・元衆議院議員への政治的圧力が存在していました。中山氏はかつて高市早苗氏の総裁選出馬を支持し、また小林氏らの応援にも積極的な姿勢を示していました。これは派閥力学が複雑に絡み合う自民党の中では異例の行動であり、結果として神奈川県連の主流派と対立する構図を生み出してしまったのです。

その後、中山氏を通じて新規入党した党員たちが「まとめて排除」される事態が発生しました。公式には「事務手続き上の処理」と説明されましたが、実際には組織的な意図が働いていたとされ、現職地方議員の証言からも「わざと嫌がらせ目的で行われた」ことが明らかになっています。

さらに、中山氏自身も神奈川県連の中で孤立させられ、会合や調整の場から排除されるなど、まるで「村八分」のような扱いを受けていたといいます。これは一人の議員に対する単なる意趣返しではなく、「特定の候補を支持する者は排除される」という威嚇効果を狙った行為であった可能性が高いでしょう。

こうした政治的圧力の構図は、単に中山氏一人に限った問題ではありません。むしろこれは、神奈川県連において「誰を支持するかは自由」という建前を覆し、主流派に従わなければ生き残れない空気を蔓延させるための仕組みであったといえます。

つまり、この事件は「個人対組織の対立」という枠を超え、地方組織全体を支配する圧力の象徴的なケースといえるのです。

支持した議員が“村八分”にされる現実

自民党総裁選は本来、党員や議員が自由に意思を表明し、候補者を選ぶ民主的なプロセスであるべきです。しかし神奈川県連では、特定の候補を支持した議員が「村八分」のような扱いを受けるという異常な現象が起きていました。

例えば、ある国会議員や県議会議員が高市早苗氏や小林氏を支持した際、その瞬間から県連内で孤立させられ、会議での発言機会を失う、協力関係を断たれるなど、露骨な不利益を被るケースが報告されています。これはまさに「空気による統制」とも言えるものであり、政治的自由の否定に直結する問題です。

実際、三谷秀平衆議院議員も当初は高市氏の支援に動き、北川田議員や山田浩議員とともに戦略を議論するなど、コアメンバーの一人として活動していました。しかし総裁選が近づくと、最終的には小泉進次郎氏の支持に回ってしまったのです。この背景には、党内で孤立するリスクや将来の選挙支援を失う恐怖があったとされています。

こうした「態度変更」は個人の信念の弱さと批判することも可能ですが、むしろそれ以上に重要なのは、神奈川県連において有力者の意向に逆らえない強烈な圧力が存在しているという事実です。自由な選択が保証されない環境では、いかに優秀な議員でも現実的な判断として「主流派に従わざるを得ない」状況に追い込まれるのです。

つまり神奈川県連における「村八分」は、一部の議員に対する嫌がらせにとどまらず、組織全体の統制手段として機能しているのです。この空気が強まるほど、総裁選は形式的なイベントに堕し、党員や議員の自由な意思が反映される余地は失われていきます。

小泉進次郎・河野太郎両氏の影響力

神奈川県連の「空気」を支配しているのは、言うまでもなく小泉進次郎氏と河野太郎氏です。両氏は神奈川を地盤とし、地域内で圧倒的な存在感を持つ政治家であり、その影響力は単に選挙での支援にとどまらず、県連全体の意思決定にまで及んでいます。

とりわけ小泉進次郎氏は、若手議員や地方議員にとって「次の選挙で支援を受けられるかどうか」を左右する存在です。そのため、進次郎氏に逆らうことは政治生命に関わるリスクとみなされ、多くの議員は自由な支持表明を避け、結果的に進次郎氏の意向に従う形を選んでいます。

一方、河野太郎氏もまた、神奈川県連における人脈や資金面で大きな影響力を持ち、若手議員にとっては「避けて通れない壁」となっています。議員たちは、この二人に睨まれることを極端に恐れており、結果として「表向きの自由」と「裏での従属」という二重構造が生まれているのです。

こうした状況は、民主主義における自由競争の否定とも言えます。候補者の政策や実力ではなく、有力者の顔色によって支持が決まる構造は、選挙制度の形骸化を招き、党の健全性を大きく損なうことになります。

つまり、神奈川県連における総裁選の実態は、「誰を支持するか」という本来の選択ではなく、「小泉氏や河野氏に逆らわない」という生存戦略に変質してしまっているのです。

自由な支持が封じられる自民党の体質

自民党総裁選は、本来であれば自由な意思表明の場であるはずです。地方議員や党員が候補者の政策やビジョンを吟味し、自らの判断で支持する人物を選ぶ。これこそが民主的な政党運営の根幹です。ところが、神奈川県連における実態はこの理想から大きく乖離しています。

実際には、「誰を支持するかは自由」という建前がある一方で、現実には沈黙の圧力が支配しており、党員や議員が自由に意見を述べることを困難にしています。小泉進次郎氏や河野太郎氏といった有力者の意向に逆らえば、次の選挙で支援を得られない、あるいは組織内で孤立する、といった恐怖が常に付きまとうのです。

このような「空気の支配」は、単なる個人間の好き嫌いの問題ではありません。むしろ、自民党という巨大政党における構造的な問題を示しています。派閥や地域組織の力学によって自由な意思が抑圧される状況は、健全な民主主義の発展を阻害する重大な要因となります。

さらに問題なのは、このような体質が長期的に続けば、党員や地方議員が「どうせ逆らえない」と考えるようになり、自らの意思を持たなくなってしまう点です。結果として、総裁選は政策論争の場ではなく、有力者の意向を追認する形式的な儀式へと変質していきます。

つまり、自民党における「自由な支持の否定」は、個々の政治家の問題ではなく、党全体が抱える体質的な病理であると言えるのです。

民主主義の危機:総裁選は茶番か?

自民党総裁選は、日本の首相を事実上決定する重要な政治プロセスです。地方議員や党員が候補者を選び、その結果が国の舵取りを左右するはずですが、神奈川県連における圧力や排除の実態を踏まえると、その正当性に大きな疑問符がつきます。

「誰を支持しても嫌がらせを受けない自由」「誰を支持しても排除されない自由」――これは民主主義の最低限のルールであり、健全な政党運営に不可欠な要素です。しかし現実には、この自由が失われつつあり、総裁選が形式だけのイベント、すなわち「茶番劇」と化しているのではないかという指摘が増えています。

このような状況が続けば、自民党は有権者の信頼をますます失い、政党としての持続的な力を弱めていくでしょう。むしろ、すでに国民の間では「自民党は変わらない」「密室政治の象徴」といった批判的な見方が広がっており、信頼は大きく損なわれていると考えられます。

さらに深刻なのは、こうした総裁選の形骸化が、国全体の民主主義に悪影響を与える可能性です。最大与党の意思決定が不透明で非民主的な手法に基づくならば、議会制民主主義そのものが揺らぎ、国民の政治参加意欲も低下していくでしょう。

つまり、総裁選が「茶番」に見える状況は、自民党内部の問題にとどまらず、日本の民主主義全体を危機にさらしているのです。

まとめと今後の展望:国民が注視すべき点

ここまで見てきたように、自民党総裁選をめぐる神奈川県連の実態は、民主主義の根幹に関わる深刻な問題を抱えています。特定の候補を支持した議員や党員が排除される「村八分」の構造、有力者である小泉進次郎氏や河野太郎氏の圧倒的な影響力、そして自由な意思表明を封じ込める「沈黙の空気」――これらはすべて、政党政治の健全性を損なう要因です。

本来であれば、総裁選は党員や議員が自由に政策を議論し、最も適したリーダーを選ぶための場です。しかし現実には、支持の自由が奪われることで、その意義は大きく失われ、結果として総裁選は「形式的なセレモニー」へと変質してしまっています。

国民として重要なのは、この問題を「党内の内輪揉め」として片付けないことです。自民党は日本の最大与党であり、その総裁選は事実上「次の首相」を選ぶプロセスです。その透明性と公正性が損なわれることは、私たちの暮らしや未来に直結する問題であると言えます。

今後、国民が注視すべき点は以下の3つです。

- 党員や議員が自由に支持を表明できる環境が整備されるか

- 地方組織における圧力や不正操作が是正されるか

- 総裁選が政策論争の場として機能するか

これらの課題が改善されない限り、自民党はさらに国民の信頼を失い、日本の政治全体も劣化の道をたどる可能性があります。逆に言えば、透明性を高め、自由な意思を尊重する方向へと変革できるかどうかが、今後の自民党、そして日本の民主主義の命運を左右すると言えるでしょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 総裁選 小泉進次郎と河野太郎が神奈川県支部の党員を勝手に離党させてい… […]