消費税減税 なぜしない?「上げたら減らさない」が原則の財務省が鍵?

第1章:なぜ今、消費税5%が話題になるのか?

「また消費税の話か」と思った方、ちょっと待ってください。今回の“5%に戻すべきでは?”という声には、これまでと違う“本気度”が見え隠れしています。背景にあるのは、物価高、低成長、そして政府の発言。それぞれを紐解くと、今の暮らしとこれからの選択に、けっこう深く関わってくる話だったりするのです。

コロナ後の物価高と国民の疲弊感

コロナが明けたと思ったら、次は物価高。

ガソリン代も上がり、食品もじわじわ値上げラッシュ。給料は上がらないのに、出ていくお金だけが増えていく。そんな暮らしの中、「消費税ってなんで10%も取られるの?」という疑問は、もはや不満に変わりつつあります。

とくに響いているのが、日々の買い物。例えば、1,000円の食品を買うと100円が消費税。家計簿を見返してみると、「これが全部5%だったら…」という思い、出てきませんか?

与野党から出る「減税」発言の背景

2024年の後半あたりから、政治家たちが「消費税を一時的に下げるべきでは?」という発言をちらほら出し始めました。野党だけではなく、一部の与党議員からも「5%へ引き下げを検討すべき」という声が上がったのは、注目に値します。

実際、政党によっては「5%どころかゼロにすべき」という過激な提案まである状況。これは、選挙を見据えた“票集め”だけじゃなく、本気で経済を立て直す必要に迫られていることの現れでもあります。

ただし、「議論が始まった=実現する」ではありません。そこには、次のような国際的な比較もヒントになります。

海外ではどうしてる?主要国の消費税(付加価値税)事情

日本の消費税(正確には「付加価値税」)は10%。

では、他の国はどうでしょう?

例えば、イギリスは20%、フランスも20%、ドイツは19%と、日本よりも高い国が目立ちます。でも、それらの国では食品や生活必需品には軽減税率(5%以下)が適用されていたり、教育費・医療費は非課税だったりと、“国民生活を守るための配慮”があるんです。

一方、日本の軽減税率はまだ限定的で、「新聞は軽減されるけど、子どもの文房具は?」というツッコミが出る始末。

つまり、「海外と比べて日本は低い」という主張は、表面だけ見れば正しいけれど、生活者目線で見れば「日本の方が厳しい」と感じる人も少なくありません。

今、再注目される“5%”という数字の意味

「5%に戻そう」と言われると、なんとなく“懐かしい”と感じる人も多いかもしれません。実際、2014年に8%、2019年に10%へ引き上げられ、それ以降、「もうこれ以上上がらないでくれ」というのが本音でしょう。

だからこそ、「せめて元に戻すだけでも助かる」という声が多いんです。これは単なるノスタルジーではなく、「現状をこれ以上悪化させないで」という切実なSOSの表れとも言えます。

次章では、この10%という数字が、家計にどれほどの“重り”となっているのか、シミュレーションを交えながら掘り下げていきます。

第2章:10%のままだと、家計はこうなる

私たちが日々、何気なく支払っている“消費税10%”。一見すると「たかが数百円」「大したことない」と感じるかもしれませんが、1カ月、1年と積み重ねれば、実はとんでもないインパクトになります。特に、子育て世帯や年金暮らしの家庭にはその重みがじわじわと効いてきます。

ここでは、リアルな家計シミュレーションをもとに、10%のままでいることがどれだけの“圧力”になるのかを紐解いていきましょう。

月収30万円家庭のリアルな支出シミュレーション

仮に、月収30万円・4人家族(夫婦+子ども2人)の家庭を想定してみます。

- 食費:約8万円

- 日用品・雑貨:約2万円

- 外食・レジャー:約2万円

- 被服費・交通費など:約3万円

このうち、消費税がかかるものは多岐にわたります。単純計算で、これらの支出合計15万円に対して10%の税率がかかると…15,000円が消費税として消えていくことに。年間で考えれば18万円です。

これがもし5%に戻ったら?単純にその半分、9万円の節約になる計算。大きくないですか?これ、旅行1回分とか、学習塾の月謝3カ月分とか、現実味のある金額ですよね。

「消費を控える」悪循環がもたらす社会全体への影響

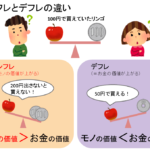

消費税が高いと、人は無意識に財布の紐を締めます。例えば「100円のパン、110円か…やめとこうかな」という感覚。1つひとつは小さくても、これが集まると地域の商店、飲食店、小売業者の売上が落ちていきます。

売上が下がれば、人を雇えない → 給料が上がらない → さらに消費が減る……という負のスパイラル。これはすでに地方で顕著になってきており、“10%という税率”が経済全体にブレーキをかけているとも言えます。

教育費・食費・公共料金、どこが一番重いのか?

特に家計にのしかかってくるのは、毎日出ていく固定的な支出。

たとえば教育費。塾代や教材費にも消費税がかかるし、子どもの服や靴、文房具にももちろん課税されます。ここに軽減税率はほぼ適用されていません。

また、食費も8%とはいえ、近年の値上げの連続で、実質的な負担感は10%超。しかも「これは外食?テイクアウト?」など、レジで迷う軽減税率の不便さも。

さらに、電気・ガスなどの公共料金にも課税されているため、「生きるために必要なもの」にもきっちり10%がのしかかる状況です。

「税金を払ってる感覚がない」ことの落とし穴

給料から引かれる所得税と違って、消費税は“気づかないうちに”払っています。レシートにちょこっと書かれている程度。これが意識から抜け落ち、「10%でも大丈夫」と思わせてしまう要因です。

でも実際には、年収300万円の家庭が18万円も消費税で支払っているとすれば、それは**実質6%の“追加課税”**を受けているようなもの。負担感は“体感”ではなく“数字”で捉える必要があります。

このように、「10%のままでいいや」と思っていると、知らぬ間に家計に大きなダメージが蓄積していきます。そしてそれは、個人だけでなく、経済全体にもじわじわと効いてくる。

次章では、そんな状況の中で政府は本当に“5%に戻すつもりがあるのか?”――その対応や発言の裏を探っていきます。

第3章:政府は本当に5%に戻す気があるのか?対応と発言を読み解く

「5%に戻してくれたら助かる」——これは多くの国民が思っていることでしょう。でも、問題はそこではありません。「政府が本気でそれをやるつもりがあるのか?」ここが最大の焦点です。

政治家たちの言葉には本音と建前があり、タイミングによっては“選挙向けのパフォーマンス”も混ざります。この章では、過去の動きと現在の対応を整理しながら、“戻す気があるのか”という疑問に真正面から向き合ってみましょう。

歴代政権のスタンスと「上げたら戻さない」原則

そもそも、日本の消費税は1989年に3%でスタートしました。

その後、1997年に5%、2014年に8%、2019年に10%へと段階的に引き上げられてきました。

ここで注目すべきなのが、「一度上げた税率を下げた例が一度もない」という事実。

つまり、これまでの日本の政治は「税率は上げることはあっても、戻すことはしない」という原則を暗黙のうちに持っているようにも見えます。

これは“財政規律”や“社会保障の安定財源”という言葉の裏に隠された、“後戻りしない政治”の姿勢。つまり、減税に対する心理的ハードルが非常に高いのです。

現在の政府がとっている姿勢と「検討中」の裏側

最近、「消費税の減税も含めて、あらゆる選択肢を検討する」という発言を耳にした人も多いのではないでしょうか?

ただし、この「検討中」という言葉には注意が必要です。これは政治用語で言えば、“何も決めていないけど、否定はしていない”という非常にグレーな表現。つまり、「やる気は見せつつ、責任は回避する」という非常に便利な言い回しです。

実際に政府の公式発言を追ってみると、「現時点では消費税率の見直しは考えていない」という立場が基本。裏を返せば、やるつもりはないけど、世論が煮詰まってきたら話題には出すよ、というスタンスにも見えます。

減税派vs財政健全化派、政府内でのせめぎ合い

政治の世界では、「消費税は下げるべき」と考える“減税派”と、「財政赤字をこれ以上増やすべきではない」とする“財政健全化派”が、常にせめぎ合っています。

減税派の主張はシンプルです。「今の日本経済に必要なのは、消費刺激と家計支援。それには減税しかない」。特に一部の若手議員や地方出身議員にはこの考えが強く見られます。

一方、財政健全化派は、「高齢化が進む中、医療・年金・介護にかかる費用を考えれば、税収の確保は不可欠。消費税はその安定財源だ」と主張。特に財務省はこの考えの牙城です。

そのため、政府内でも「本当に下げるかどうか」は決定できない状況が続いており、“議論の土俵には乗ってきたが、まだ方向性は見えない”のが実態です。

「選挙前だけ盛り上がる」現象に注意せよ

忘れてはならないのが、「減税議論は選挙前に盛り上がる」という過去の傾向です。

特に支持率が低迷している政権にとって、「消費税を下げるかも」という話題は、世論の関心を引く“特効薬”になります。

しかし、実際に選挙が終わると、「財政的に難しい」「実務上の課題が多い」といった理由で議論が立ち消えになるパターンが繰り返されてきました。

つまり、私たち国民が本当に注目すべきなのは、“言葉”ではなく“行動”。

政府が「本気かどうか」を見極めるには、「予算案に減税が組み込まれているか」「具体的な法案が出てきたか」といった実務ベースの動きをチェックする必要があります。

この章のポイントは、「5%に戻す」という話題が出てきてはいるけれど、それが“実現するかどうか”はまだ五分五分。だからこそ、次章ではもし実現した場合、私たちの暮らしがどう変わるのか?を、もう少し具体的にシミュレーションしていきます。

第4章:消費税5%になったら、私たちの生活はこう変わる

「もしも消費税が5%に戻ったら?」

それは、ただ家計が“ちょっと楽になる”という話ではありません。日常の買い物の感覚、人々の行動、さらには地域経済の流れまで、意外と多方面に波紋を広げるインパクトを持っています。

この章では、「5%に戻った世界」を少しだけ先取りして、生活や社会に起こりうる変化を見ていきましょう。

家計に月1万円の余裕?具体的な恩恵と数字で見る変化

まず、前章でも触れた通り、月15万円の消費に対する税率が10%から5%に下がると、毎月7,500円〜1万円前後の負担減が見込めます。

これは、ちょっとした外食1回分、塾の教材費、電気代の1カ月分にも匹敵します。

年間にすると10万〜12万円の可処分所得アップ。

この金額、バカにできません。旅行や大型家電の買い替え、貯金や保険の見直しに回す人も出てくるでしょう。

つまり、消費税が下がる=“生活の選択肢が増える”ということ。節約ではなく、前向きなお金の使い方ができる余裕が生まれるのです。

中小企業・フリーランスにも影響大:買い控えの減少で売上回復?

個人だけでなく、中小企業や自営業者にも大きなプラスになります。

たとえば、個人経営の飲食店や美容室などでは、「消費税10%だと高く感じるから」と客足が遠のいていたケースも。5%に戻れば、客側の心理的ハードルが下がり、「じゃあ今日は外食でもしようか」という気持ちになりやすくなります。

また、フリーランスにとっても、消費者の財布が緩めば案件や売上が戻りやすい土壌が整います。「安くしてくれませんか?」という価格交渉も減るかもしれません。

“消費が回る”というのは、家計と企業の両方にとって好循環。減税は、単なる支援ではなく、経済の呼吸を取り戻す施策にもなるのです。

「消費が動く」ことで起きる地域経済の波及効果

もう少し広い視点で見ると、消費税の引き下げは地域経済の活性化にもつながります。

地方の商店街や小規模スーパーでは、ちょっとの価格差が来客数に直結します。消費税5%という“お得感”が、地元での買い物を促し、それが雇用や収益に還元される流れができる。

また、観光地でも「日本は税金が高い」というイメージが緩和され、インバウンド消費の復活にも一役買う可能性があります。事実、過去には円安+減税で観光消費が一気に増えた実例も。

つまり、国民一人ひとりの「ちょっと嬉しい」が、地域の「生き返る」に繋がる可能性があるのです。

心理的な“ゆとり”がもたらす価値

お金の話になると、「額面の損得」にばかり目が行きがちですが、実はもうひとつ重要なのが**“心のゆとり”**です。

「今日はちょっと贅沢しても大丈夫かな」

「今月はギリギリじゃなくて済みそう」

こうした小さな安心が、家族の会話を明るくしたり、子どもに優しくなれたり、精神的な安定にもつながっていきます。

そして、消費が“我慢”から“選べる”ものに戻れば、人々の幸福感や満足度もじわじわと上がっていくはず。

税率ひとつで、国全体の空気が変わることだってあるのです。

……とはいえ、そんなバラ色の未来にも“落とし穴”はあります。

次章では、「消費税減税の裏に潜むリスクや課題」にフォーカスして、冷静な視点から考えてみましょう。

第5章:“減税”の陰で見落とされがちなリスクと課題

「消費税を5%に戻してほしい」——これは国民の多くが感じている願いであり、前向きな希望でもあります。ですが、良いことばかりを並べて“夢見がち”になってしまうと、見落とされるものも出てきます。

減税にはもちろんメリットがありますが、その裏には「国の財布」「社会保障」「格差拡大」など、シビアな問題も控えているのです。ここではあえて、“冷や水”を浴びせるような視点で、減税のリスクと課題に切り込んでいきましょう。

国の税収はどうなる?社会保障へのしわ寄せ

まず、一番の論点は「税収が減ること」。

消費税は、日本の国家予算において非常に重要な財源です。2023年度には約22兆円が消費税によって集められており、その多くが年金、医療、介護といった社会保障費に使われています。

仮に税率を10%から5%に戻せば、単純計算で11兆円前後の税収減となります。これは、国家予算の中でもかなり大きなインパクトです。

つまり、「消費税を下げる=社会保障費の削減 or 借金の増加」という図式になりかねません。

それを防ぐには、他の増税(法人税や所得税)や支出削減が必要になりますが、これはまた別の“痛み”を伴う選択になるわけです。

「一時的な人気取り」にならないための条件

政治家が「減税」と言い始めると、どうしても選挙との関連を疑いたくなります。実際、過去にも選挙前に「減税検討中」と話しておいて、選挙後には立ち消えになった例は数知れず。

一時的に5%に戻すことで人気を集めたとしても、構造的な財政問題や年金制度の不安定さを放置したままでは、“減税のツケ”を次の世代に回すだけになってしまいます。

つまり、「やるなら本気でやれ。持続可能な形で」というのが多くの国民の本音。

そのためには、**セットで「どう財源を確保するのか」**という議論が不可欠です。

減税が逆に格差を広げる?恩恵を受けにくい層とは

ここで盲点になるのが、「誰が減税の恩恵をどれだけ受けるのか?」という問題です。

消費税は“誰にでも平等にかかる税”と思われがちですが、実は消費額が大きい人ほどメリットも大きいという特徴があります。

たとえば、月50万円使う富裕層と、月10万円しか使えない低所得層では、減税による恩恵は文字通り“5倍”違うわけです。

さらに、生活保護を受けている人や、ほとんど現金を使わずに生きている高齢者などは、そもそも消費税をあまり払っていないため、減税の影響をほとんど受けません。

このように、「恩恵が大きい人」と「まったく得をしない人」の差が広がる可能性もあるのです。

本当に必要な支援は“ターゲットを絞った政策”かもしれない

では、どうすればいいのか?

一部の経済学者や政策立案者は、「全体に一律で減税するより、困っている人にピンポイントで支援すべき」という意見を出しています。

たとえば、

- 低所得世帯への給付金

- 子育て世帯への支援拡充

- 公共料金の一部免除

など、“狙い撃ち”の政策であれば、減税より少ない財源で大きな効果を出せる可能性もあるということです。

もちろん、それぞれに課題はありますが、**「誰に、何を、どう届けるか」**という視点は、減税議論以上に重要なのかもしれません。

減税は、確かに“耳ざわりのいい政策”です。ですが、実現するには乗り越えるべき壁が多く、仮に実現しても、メリットだけを享受できるとは限りません。

次章では、もし減税が実現しなかった場合にどう生き抜くか?という、現実的な生活防衛策について、具体的なアクションを紹介していきます。

第6章:もし戻らなかったら?今からできる生活防衛術

正直なところ、「消費税が5%に戻る可能性はあるのか?」と聞かれれば、現時点では五分五分、いやむしろ可能性は低めかもしれません。

だからといって、ただ指をくわえて「誰かがなんとかしてくれる」のを待つのは、あまりに無防備すぎる。

この章では、「もしも減税されなかったら?」という前提で、今からできる自衛策=生活防衛術を現実的に紹介していきます。

派手さはないけど、じわじわ効く“家計の体幹トレーニング”のような内容です。

税に頼らない「支出改革」:固定費見直しのヒント

まず手をつけるべきは、“一度見直せば効果が続く”固定費です。

特に以下の3つは、毎月の出費の中でも「見直すだけで家計が変わる」要素。

- 通信費:格安SIM・光回線の乗り換えで年間3〜5万円の節約は珍しくない

- 保険:入りすぎていないか?内容が今の生活に合っているか再チェック

- サブスク:複数の動画サービス・音楽・アプリ……実は使ってないもの、ありませんか?

固定費は「気づかないうちに流れ出ているお金」の代表。

支出の“無意識ゾーン”を可視化することで、毎月1万円〜2万円の節約も現実的です。これって、消費税を5%に下げた効果と近いですよね。

生活防衛には“副業”より“家計の再設計”が近道?

「収入を増やすには副業だ!」と言われがちですが、時間と体力を使っても成果がすぐに出るとは限りません。

それよりも、まずは今あるお金の使い方を設計し直すことの方が、ストレスも少なく効果も高い場合があります。

具体的には、

- 「○○のためにいくら使っているか」を1カ月だけ記録する

- 支出を「生活維持費」「自己投資」「浪費」に分類してみる

- 予算ではなく「使い道」で管理する“用途別財布化”なども有効です

家計簿が続かない人でも、ざっくり“3つの箱に分ける”だけなら意外とできる。これだけで、「これは必要なお金か?」と考える癖がつきます。

「自分でコントロールできること」に集中する方法

経済政策も、税率も、物価も、私たちには直接コントロールできません。

でも、「自分の財布の中」「暮らしの選択肢」には、まだ手を伸ばせる余地があります。

たとえば、

- 外食を月2回減らして、その分だけ“プチ贅沢な食材”を買う

- 電力会社を変えるだけで、年間数千円節約しつつエコにもなる

- 食材をまとめ買いして、使い切りレシピでフードロス削減

小さな変化でも、“自分で選んで変えた”という実感があると、暮らしへの手応えが全然違います。

減税を「待つ」のではなく、「減税が来ても来なくても大丈夫な自分でいる」ことが、今できる最強の生活防衛です。

「政治に期待しない」ではなく「備えた上で期待する」

最後に大事なのは、「どうせ変わらない」と諦めるのではなく、**“備えたうえで、変化が来たときにすぐ動けるようにする”**というスタンスです。

減税が実現すれば、それはラッキー。しなければ、すでに備えてある。

この“どちらに転んでもOK”な状態を作ることこそが、生活防衛の極意です。

次章では、そんな生活と政治の間に立つ私たちが、「これからどんな視点で行動すべきか?」を総まとめとしてお伝えします。

家計だけでなく、意識もアップデートしていきましょう。

第7章:あなたはどうする?家計と政治に向き合うための視点

ここまで、「消費税5%」というテーマを軸に、家計への影響、政府の対応、生活防衛策まで広く深く見てきました。

でも、最終的に問われるのは、**「あなたはどうするか?」**という一点に尽きます。

家計と政治。どちらも“自分には関係ない”と思ってスルーしてきた人が多い分野かもしれません。

でも今や、そのツケは確実に日々のレシートや公共料金に現れています。ここからは、“暮らしの主人公”として自分自身がどう動くか、どう考えるか、の視点を整理していきましょう。

減税を「待つ」だけでは遅い

減税が来たら嬉しい。これは多くの人に共通する本音です。

でも、減税は「運ばれてくる贈り物」ではありません。あくまで政治の結果として訪れるもので、しかもそれがいつになるかは不透明です。

だからこそ、今のうちにできる準備を整えておくことが重要です。

- 家計の現状を把握し、可視化する

- 支出の優先順位を見直す

- 「もし〇〇になったら」ではなく、「〇〇でも大丈夫な自分」を作る

これらの行動は、減税が来なくても確実に生活を守ってくれるし、逆に来たときにはその効果を最大限に活かす土台にもなります。

政策を“他人事”にしないための知識の持ち方

ニュースで「消費税率」や「税制改革」という言葉を聞くと、多くの人は「難しそう」と感じてチャンネルを変えてしまいがちです。でも、政治や税金の話を難しくしているのは、ある意味で“わざと”かもしれません。

シンプルに言えば、

- 「誰が得をして、誰が損をするのか」

- 「この政策は、私たちの暮らしにどう跳ね返ってくるのか」

この2つの視点を持つだけで、情報の読み方がまったく変わります。

たとえば、減税の話が出たときには、「それによって社会保障はどうなる?」と一歩踏み込んで考えてみる。

知識は“賢くなるため”ではなく、“損をしないため”に持つもの。

そう思えば、ちょっとだけ新聞やネット記事に目を通す気になれるかもしれません。

次の選挙、どの視点で投票すべきか

最も大きな「生活と政治をつなぐ行動」が、選挙です。

「誰に入れても変わらない」と言う前に、「自分が求めている暮らしに近づける政策を出しているのは誰か?」を見てみましょう。

特に注目すべきは、

- 消費税に対する具体的な姿勢(“検討中”ではなく“実行する気があるか”)

- 社会保障とのバランスの取り方(「下げます!」だけじゃなく、“どうカバーするか”もセットで語っているか)

- 実行力のある実績・信頼できるチームを持っているか

政党や候補者の顔より、「自分の暮らしにプラスになる提案かどうか」で選ぶ。これが、生活と政治を“つなげる投票”です。

小さな行動が、大きな変化のはじまり

最後に伝えたいのは、「1人の行動では何も変わらない」なんてことはない、ということです。

- 家計を見直す

- ニュースを1分だけ見る

- 周囲と税金の話をしてみる

- 投票所に足を運ぶ

これらはどれも地味かもしれませんが、積み重ねれば、“変わらないはずの社会”に風を起こすことができます。

消費税をめぐる議論は、単なる数字の話ではなく、私たちの「生きやすさ」に直結する話です。

だからこそ、「誰かがなんとかする」ではなく、「自分も関わる」という意識が、これからの時代には必要です。

まとめ:暮らしと政治を切り離さない力を、あなたに

- 消費税が5%に戻れば、多くの家庭が“息をつける”

- ただし、その実現には政治的ハードルが多い

- 待つのではなく、備えながら、声を上げていく

- 自分の生活と政策の“接点”を意識して行動することがカギ

この記事を読み終えた今、少しでも「自分も何かできるかも」と思えたなら、それが最初の一歩です。

小さな気づきが、未来の安心を育てていきます。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません