高市早苗 秋葉原での演説会まとめ。「不安を希望に」高市早苗の総裁選スピーチから見る日本の未来戦略

立候補の決意と国民へのメッセージ

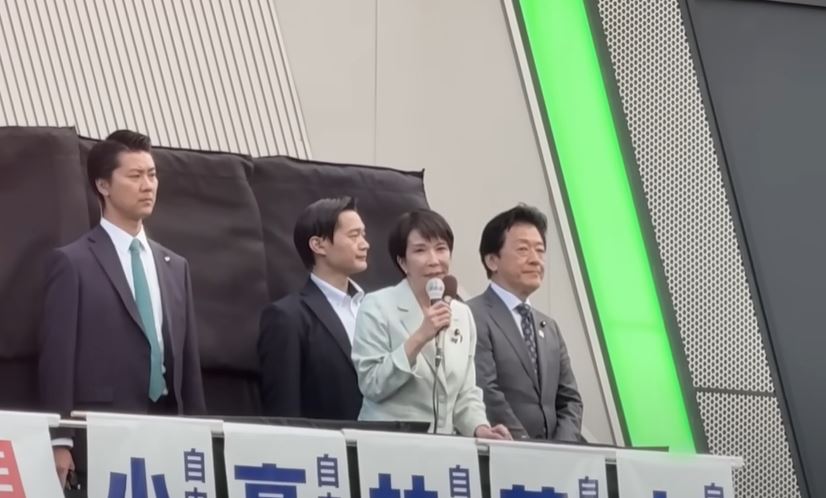

2025年、自民党総裁選挙に名乗りを上げた高市早苗氏は、東京・秋葉原での演説会で力強い決意を語りました。

「私は日本と日本人を心から愛し、日本人の底力を信じています。そして、この国の未来を夢と希望に変えるために立ち上がりました」──その言葉は、多くの聴衆の心に響きました。

いまの日本社会には、生活の不安、将来への不安が広がっています。物価高や賃金停滞、少子高齢化による社会保障への懸念、国際情勢の不安定さ。国民が抱える悩みや不満は枚挙にいとまがありません。

しかし高市氏は、こうした不安を嘆くのではなく、「夢と希望に変えていくことこそが政治の役割だ」と強調しました。

「不安を希望に」──演説で繰り返された決意

演説の冒頭から終盤にかけて、彼女が繰り返し口にしたのは「希望」という言葉です。政治家の発言は抽象的になりがちですが、高市氏の語り口には具体的な政策への裏付けがありました。

単なるスローガンではなく、「どうすれば国民の生活が安定し、日本が再び力強い国へと立ち上がれるのか」という実現可能なビジョンを伴っていたのです。

国民の声を直接聞く政治姿勢

秋葉原での街頭演説には、多くの人々が足を止め、拍手で応えました。高市氏はその場で「日々、国民の皆様から多くの声をいただいている」と述べ、政治が現場から離れてはいけないことを強調しました。

政治家としてのキャリアの中で、地域や業界団体との対話を重視してきた彼女ならではの姿勢が現れています。

「夢と希望」を掲げる意味

高市氏が演説で強調した「夢と希望」という言葉には、単なる情緒的な意味以上のものがあります。国民が未来を信じられなくなったとき、経済も社会も停滞します。逆に、希望を持てる社会では、人々が挑戦し、消費や投資が活発化し、国全体が成長するのです。

つまり「夢と希望」とは、政治的スローガンではなく、経済成長や国家戦略の前提条件でもあるのです。

歴史的な挑戦への第一歩

今回の総裁選は、日本にとって重要な岐路となります。国際情勢の不安定化、エネルギーや食料の安全保障、そして経済再生。いずれも待ったなしの課題です。

その中で「国民の不安を夢と希望に変える」という高市氏のメッセージは、時代の要請に応える強いリーダー像を印象づけるものでした。

この「立候補の決意と国民へのメッセージ」は、単なる選挙演説にとどまらず、これからの日本の方向性を示す指針として位置づけられます。次の章では、彼女が指摘した国際情勢と安全保障の現実について詳しく解説していきます。

国際情勢と安全保障の現実

高市早苗氏が秋葉原の演説で強調したのは、いまの日本が置かれている厳しい国際情勢でした。

「日本は世界で最も厳しい核の最前線に国土を構えている」──この一言は、会場を静まり返らせました。

核保有国に囲まれる日本の地政学的リスク

東アジアにおける安全保障環境は、戦後最も厳しい状況にあると言われています。

北には核・ミサイル開発を続ける北朝鮮、西には軍拡を進める中国、さらにロシアも近隣に存在し、いずれも核保有国です。

日本は、核兵器を持たない民主主義国家として、この三国に囲まれた稀有な存在であり、常に潜在的脅威にさらされています。

世界で広がる戦争と不安定化

ウクライナや中東をはじめ、世界各地で紛争が絶えません。経済のグローバル化が進んだ現代において、戦争や地域紛争の影響は瞬時に国境を超えて日本の暮らしにも及びます。

エネルギー価格の急騰、食料供給の不安定化、さらにはサイバー攻撃の増加。これらはすでに私たちの日常を直撃しています。

自然災害という日本固有のリスク

日本は国際的な安全保障上のリスクに加えて、地震・台風・豪雨などの自然災害にも常に直面しています。

演説の中で高市氏は「世界の共通課題として自然災害があるが、日本はその最前線に立たされている」と指摘しました。

つまり日本は、軍事的脅威と自然災害という二重のリスクを抱えた国なのです。

日本が世界をリードする必要性

高市氏は「日本が再び世界の先頭に立ち、共通課題を解決できる国にしたい」と強調しました。

これは単なる理想論ではありません。技術力・経済力・外交力を総合的に活用すれば、日本は安全保障だけでなく、エネルギー・食料・環境といった課題でも国際社会に貢献できる可能性を秘めています。

安全保障と国力強化の一体化

安全保障は軍事力だけでなく、経済や技術、人材育成と密接に結びついています。

演説で高市氏は「外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力、そして人材力を総合的に強化する必要がある」と訴えました。

これは従来の「防衛=軍事」という枠組みを超え、国全体の基盤を強化する総合安全保障の考え方です。

「今やらなければ間に合わない」

演説の中で繰り返されたのが、このフレーズでした。

急速に変化する国際環境の中で、備えを怠れば日本は国際社会での発言力を失い、国民の生命や財産が危険にさらされる可能性があります。

だからこそ「待ったなし」で取り組むべきだという危機感が込められていました。

このように、国際情勢と安全保障の現実は厳しいものですが、高市氏はそこから目をそらすのではなく、むしろ正面から直視し、具体的な解決策を提案しています。

次の章では、彼女が語った強い国づくりの柱について、さらに掘り下げていきます。

強い国づくりの柱

高市早苗氏の演説の核心のひとつは、「国力を強くしなければならない」という強い危機感でした。

「今ならできる。今やらなければ間に合わない」──この言葉は、単なる政治的スローガンではなく、現実的な問題意識を表しています。

国力の6つの要素

高市氏が演説で示したのは、国力を形づくる6つの要素です。

外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力、人材力。

これらは相互に結びつき、どれかが欠けても「強い国」にはなれないと指摘しました。

外交力──国際社会での存在感を高める

外交力とは、単に外国と友好関係を築くことではありません。

国益を守り、国際社会で影響力を発揮する力です。経済や安全保障の課題がグローバル化するなかで、日本が発言力を持つためには、強い外交戦略が欠かせません。

高市氏は「世界の共通課題を日本が解決できる国に」と語り、外交力の強化を最重要視しました。

防衛力──抑止力と備えの強化

核保有国に囲まれた日本にとって、防衛力の強化は避けて通れない課題です。

防衛費の増額や新たな技術導入だけでなく、国民の理解を得ながら「抑止力」を高めることが不可欠です。

高市氏は防衛力を単独で語るのではなく、経済力や技術力との連携の中で位置づけました。

経済力──成長が国力の基盤

演説で繰り返された「経済成長」という言葉は、国力の根幹をなすものです。

安定した財政基盤がなければ、外交も防衛も機能しません。

逆に、持続的な経済成長があれば、国民の暮らしを豊かにしつつ、安全保障や技術開発に投資できるのです。

経済は単なる数字の問題ではなく、国家の実力を左右する最大の要素と言えるでしょう。

技術力──未来を切り開くカギ

AI、量子コンピュータ、再生可能エネルギー、次世代通信──こうした先端技術は、軍事にも経済にも直結します。

高市氏は「最新の技術をフル活用する環境を必ず整える」と語り、日本が世界の最先端を走る必要性を訴えました。

技術力は日本の伝統的な強みであり、それを国家戦略にどう生かすかが問われています。

情報力──フェイクニュースとサイバー攻撃に立ち向かう

現代の戦争や国際対立は、銃やミサイルだけでなく「情報」でも行われます。

フェイクニュースやサイバー攻撃によって国家の信頼性が揺らぎ、社会が分断される危険があります。

高市氏は、サイバーセキュリティ強化や情報リテラシー向上を通じて「情報力」を高める必要性を強調しました。

人材力──すべての基盤

外交、経済、防衛、技術、情報──これらすべてを支えるのは「人」です。

教育への投資や人材育成を怠れば、他の政策も形骸化してしまいます。

高市氏は「全てを支えるのは人材力」と述べ、未来を担う若者の育成やリスキリング(再教育)の重要性を説きました。

「今やらなければ間に合わない」という危機感

高市氏の演説には、一貫して「時間的制約」が意識されています。

急速に変化する国際社会の中で、対応を先送りにすれば日本の地位は低下し、取り返しのつかない状況に陥るかもしれません。

だからこそ、今こそ国力を総合的に強化すべきだという訴えが込められていました。

このように、外交・防衛・経済・技術・情報・人材という6本柱を掲げることで、高市氏は「強い国づくり」のビジョンを示しました。

次の章では、この柱の中でも特に重要視された経済成長と積極財政について詳しく見ていきます。

経済成長と積極財政

高市早苗氏が演説の中で何度も強調したのが「経済成長」です。

「経済成長なくして国民の安心な暮らしも、未来への希望も作れない。世界に貢献する力も持てない」──この言葉には、経済がすべての基盤であるという強い信念が込められていました。

経済成長こそ国力の根幹

外交力、防衛力、技術力、人材力。どれも重要ですが、これらを支えるのは国家の経済力です。

経済が停滞すれば、財政余力は失われ、投資や研究開発も縮小し、やがて国際社会での存在感も低下します。

逆に持続的な成長を確保できれば、生活の安定も安全保障の強化も可能になります。

責任ある積極財政というアプローチ

高市氏は「責任ある積極財政」という表現を用い、従来の緊縮財政一辺倒からの転換を訴えました。

単なるバラマキではなく、将来のリスクを最小化し、国民生活を守るための危機管理投資を重点化する方針です。

これは世界的にも広がっているアプローチであり、日本も同様に転換が求められていると指摘しました。

危機管理投資の具体例

危機管理投資とは、自然災害、エネルギー不安、感染症パンデミックなど、国民の命や暮らしを脅かすリスクを減らすための投資です。

例えば、防災インフラの強化、エネルギー自給体制の確立、医療・製薬分野の国内供給網整備などが挙げられます。

これらは短期的な支出に見えても、将来の損失を防ぎ、長期的には国全体のコストを抑えることにつながるのです。

世界の潮流──緊縮から投資へ

高市氏は「世界はすでに積極的な投資に動き出している」と指摘しました。

米国やEUはグリーンエネルギーや半導体分野で巨額の政府投資を行い、中国もまた国家主導で技術開発やインフラ整備を推進しています。

一方で日本は長らく「財政健全化」を優先し、必要な投資を後回しにしてきた経緯があります。

この差が経済力や技術力の格差につながりつつあるのです。

積極財政の実行に向けた課題

もちろん積極財政を進めるには、課題も存在します。

第一に、財源の確保。高市氏は「責任ある」積極財政を掲げており、無制限に国債を発行するのではなく、将来的な回収が可能な投資に限定することを強調しました。

第二に、効果的な使い道。予算が不透明に使われれば、国民の理解を得られません。投資対象を明確にし、成果を可視化することが求められます。

経済成長の好循環を作る

積極財政によって新たな産業や技術を育成し、それが雇用を生み、税収を増やす。

こうした成長の好循環を描けるかどうかが鍵になります。

特に地方や中小企業にまで恩恵を広げることで、国民全体が「経済成長の果実」を実感できるようにすることが重要です。

「やりたいことはたくさんある」

演説の中で高市氏は「やりたいことはたくさんある」と率直に述べました。

ただし、そのすべてを同時に実現することはできません。優先順位をつけ、特に危機管理や安全保障に直結する分野から投資を行うべきだという考え方です。

これにより「国民の安心」と「未来の成長」を両立させる方針を示しました。

このように、経済成長と積極財政は切り離せない関係にあります。

次の章では、高市氏が提案する生活の安全保障政策について詳しく見ていきます。

生活の安全保障政策

高市早苗氏の演説では、国民生活を守るための生活の安全保障政策が大きな柱として語られました。

経済成長や外交安全保障の基盤を整えるだけでなく、目の前の生活不安を解消することが政治の責務である──その強い思いがにじみ出ていました。

物価高と燃料費の負担軽減

まず高市氏が取り上げたのは、国民が直面する物価高の問題です。特にガソリンや軽油など燃料費の高騰は、生活者だけでなく物流業界や地方経済に深刻な影響を与えています。

高市氏は「次の臨時国会ですぐに取り組む」と述べ、燃料価格の引き下げ策を早急に実行する意向を示しました。

燃料価格対策は即効性があり、物価上昇に苦しむ国民への直接的な支援となります。

地方における賃上げ支援

「賃上げを進めよ」と国が号令をかけても、地方の中小企業や小規模事業者には資金的な余裕がありません。

その現実を踏まえ、高市氏は内閣府の交付金を活用し、自治体が主体的に賃上げを支援できる制度を設けると提案しました。

賃上げ税制を利用できない赤字企業にも補助金で対応し、地方から格差を是正していく仕組みです。

社会保険料の逆進性への対応

次に注目すべきは、社会保険料の逆進性です。

高市氏は「低所得層ほど負担感が重くのしかかっている」と問題提起し、解決策として給付付き税額控除の導入を訴えました。

これは、税負担を軽減しながら一定の給付を行う仕組みであり、特に低中所得層の手取りを増やす効果が期待できます。

高市氏自身、2021年の総裁選から一貫して訴えてきた政策であり、長期的に取り組むべき課題として位置づけています。

手取りを増やす取り組み

給付付き税額控除だけでなく、賃上げ支援や社会保険制度の見直しを通じて、国民の手取りを増やすことが重要です。

高市氏は「他の党も手取り増を掲げているが、私は責任を持って実行する」と力強く宣言しました。

国民の生活に直結する改革であり、政治の実行力が問われる分野です。

生活の安心が経済成長を支える

ここで重要なのは、これらの政策が単なる福祉政策ではないという点です。

国民が安心して暮らせる環境を整えれば、消費が活発化し、地方経済が回復し、結果的に国全体の成長につながります。

つまり生活の安全保障=経済成長の土台なのです。

短期と中期の施策を組み合わせる

燃料費の引き下げのように即効性のある政策と、税制改革のように中長期的な効果を狙う政策を組み合わせることで、国民生活を段階的に安定させる設計となっています。

演説の中で高市氏は「すぐに取り組めることは次の国会から、時間がかかることも着実に実行する」と明言し、実現可能性を示しました。

このように、高市氏が掲げる生活の安全保障政策は、単なる生活支援にとどまらず、経済成長戦略の一部として設計されています。

次の章では、彼女が語った食料とエネルギーの安全保障について掘り下げていきます。

食料とエネルギーの安全保障

高市早苗氏の演説で大きな比重を占めたのが、食料とエネルギーの安全保障です。

「自国で食べ物とエネルギーを確保できなければ、国民の生活も経済も守れない」──この指摘は、国際情勢が不安定化する今、極めて現実的で切実なテーマです。

日本の食料自給率は38%

高市氏は「日本のカロリーベースの食料自給率は38%に過ぎない」と現状の危うさを強調しました。

アメリカやカナダ、フランスといった先進国では100%を超える水準に達しており、日本だけが突出して低いのです。

このままでは輸入に依存し続け、国際紛争や物流の混乱が起きた際に国民の食を守れなくなります。

最新技術で自給率を引き上げる

高市氏は、単に農業補助金を増やすだけでなく、最新のデジタル技術やスマート農業を活用することで生産性を向上させる方針を掲げました。

AIを活用した栽培管理、ドローンによる農薬散布、ゲノム編集技術による品種改良──こうした新技術を導入することで、国内農業の生産力を飛躍的に高められる可能性があります。

さらに流通改革や農地集約を進めることで、効率的で持続可能な農業システムを構築する狙いです。

エネルギー自立の必要性

食料と並んで大きなテーマがエネルギー安全保障です。

日本はエネルギー資源の大半を輸入に頼っており、国際価格の変動や産油国の政治情勢に左右されやすい構造になっています。

この依存度を下げるために、高市氏は原子力や次世代技術の活用を強調しました。

原子力発電と次世代炉

「原子力発電所の再稼働を進め、次は次世代炉、さらに核融合へ」──高市氏はこう語り、段階的なエネルギー戦略を描きました。

特に核融合エネルギーは、ウランやプルトニウムを必要とせず、高レベル放射性廃棄物も出さない「夢のエネルギー」とされます。

2030年の実現を目指すという強い目標を掲げ、日本が資源国に依存しないエネルギー自立国家になる道筋を示しました。

再生可能エネルギーとのバランス

原子力や核融合だけでなく、太陽光や風力など再生可能エネルギーとのバランスをどう取るかも重要な課題です。

高市氏は「最新技術をフル活用する」と繰り返しており、単一のエネルギー源に偏らない多様な供給体制を目指していると考えられます。

これにより、安定供給と環境負荷の低減を同時に実現する狙いがあります。

エネルギーと産業の結びつき

エネルギー政策は単に電力供給の問題ではなく、国内産業の競争力とも直結します。

製造業が安心して国内で事業を続けられる環境を整えることは、雇用や経済成長に直結するのです。

高市氏は「日本の製造業が安心して国内で仕事ができる環境をつくる」と明言し、エネルギー政策を産業政策と一体で考えていることを示しました。

国民の安心を守る基盤

食料とエネルギーの安定供給は、国民の命を守るだけでなく、国家の主権や独立を支える基盤でもあります。

高市氏は「資源国に頭を下げずに済む日本を実現する」と語り、強い自立国家を目指す姿勢を鮮明にしました。

このように、高市氏の食料とエネルギーの安全保障政策は、短期的な価格対策にとどまらず、中長期的に日本を「自立できる国」へと導く戦略です。

次の章では、さらに国民生活に直結する健康・医療と国土強靭化について見ていきます。

健康・医療と国土強靭化

高市早苗氏の演説の中で重要な位置を占めたのが、健康・医療の安全保障と国土強靭化です。

国民の命を守ることは政治の究極の使命であり、そのために医療体制とインフラを強化する必要があると力強く訴えました。

がん検診の受診率を引き上げる

高市氏は「日本のがん検診受診率は5割にとどまり、そのうち精密検査に進む人は4割しかいない」と現状の課題を指摘しました。

結果として早期発見が遅れ、重症化して医療費が増大するだけでなく、患者本人や家族の負担も大きくなります。

この流れを変えるために、検診の普及啓発や費用助成を拡大し、早期発見・早期治療を徹底する方針を示しました。

ワクチン・医薬品を国内で完結

新型コロナのパンデミックを経験した日本は、ワクチンや医薬品を海外依存していたことで大きなリスクに直面しました。

高市氏は「研究開発から製造プロセス、人材育成までを日本国内で完結できる体制を作る」と明言。

国産ワクチンや新薬の開発支援に力を入れることで、感染症の流行時に迅速な対応を可能にし、国民の安心を守る狙いです。

医療人材の育成と地域医療の充実

医療供給体制を整えるには、人材育成も欠かせません。

医師や看護師の不足が深刻化している地域においては、遠隔医療やIT技術の活用も進める必要があります。

高市氏は「すべてを支えるのは人材力」と繰り返し訴え、医療分野でも教育・研修の強化を提案しました。

国土強靭化は命を守る投資

地震や豪雨などの自然災害が頻発する日本において、国土強靭化はまさに命を守る取り組みです。

高市氏は「財政を理由に躊躇してはいけない」と強調し、防災インフラ整備や老朽化した橋・堤防の補修を積極的に進める必要性を訴えました。

命を守るための投資は「無駄遣い」ではなく、未来世代への責任でもあるという考え方です。

サイバーセキュリティの強化

災害や医療危機だけでなく、サイバー空間もまた新たなリスクの現場です。

病院や行政機関がサイバー攻撃を受ければ、医療・福祉サービスが止まり、国民生活が直撃されます。

高市氏は「サイバーセキュリティ対策を強化し、命と安全を守る」と力説し、デジタル社会における安心の基盤を築く必要性を語りました。

「未来の命を守る」という視点

国土強靭化も医療安全保障も、単に現世代を守るだけではありません。

将来世代に安全な環境を引き継ぐための投資であり、長期的な国の持続可能性に直結します。

高市氏は「今生きる私たちと未来の命を守るための取り組み」と位置づけ、責任ある政治の姿勢を示しました。

このように、健康・医療と国土強靭化は表裏一体の政策であり、いずれも国民の命を守る安全保障として扱われています。

次の章では、高市氏が訴えた憲法改正・拉致問題・国家の使命について詳しく解説します。

憲法改正・拉致問題・国家の使命

高市早苗氏の演説の締めくくりは、国家の根幹に関わるテーマでした。

それが憲法改正・皇室典範改正・拉致問題解決、そして国家の使命についての力強いメッセージです。

憲法改正の必要性

戦後日本の平和と繁栄を支えてきた日本国憲法ですが、現代の安全保障環境に対応できているかという問いが突きつけられています。

高市氏は「国民の命と財産を守るために憲法改正を進める」と明言し、防衛力の強化や非常時対応を可能にする制度設計の必要性を訴えました。

特に、災害時や有事における政府権限の明確化、自衛隊の存在を憲法に明記することなどが焦点となります。

皇室典範の改正

演説では、憲法改正と並んで皇室典範改正にも触れられました。

日本の歴史と伝統を象徴する皇室を未来につなぐために、安定的な皇位継承の仕組みを整えることが急務です。

高市氏は、国民の理解を得ながら議論を進め、責任あるリーダーシップを発揮する姿勢を示しました。

拉致問題解決への強い決意

日本が長年抱えてきた北朝鮮による拉致問題。

高市氏は「ありとあらゆる手段を尽くして解決に取り組む」と強い決意を表明しました。

外交交渉だけでなく、国際社会との連携を通じて圧力を強め、被害者全員の帰国を目指す立場を明確にしました。

「先頭に立って取り組む」という言葉には、政治家としての覚悟がにじみ出ています。

国家の究極の使命とは

高市氏は「国の究極の使命は国民の生命と財産を守ること、領土・領海・資源を守り抜くこと、国家の主権と名誉を守ることだ」と語りました。

これは政治家としての基本姿勢であると同時に、国家の存在意義そのものを示す言葉でもあります。

国家の使命を果たすために、憲法改正や外交・防衛政策、経済基盤の強化が必要であると結び付けました。

「愛する日本と日本人のために戦う」

演説の最後に高市氏は「愛する日本と日本人のために戦ってまいります」と力強く宣言しました。

これは単なる政治的キャッチコピーではなく、彼女の政治信条そのものです。

会場に集まった聴衆から大きな拍手が送られ、演説は締めくくられました。

総裁選を超えたメッセージ

今回の演説は、自民党総裁選に向けた支持集めにとどまりません。

憲法、皇室、拉致問題といった国家の根本課題に正面から取り組む姿勢を示すことで、「国家のリーダー」としての覚悟を国民に伝える場でもありました。

政治家としてのビジョンと信念が凝縮されたメッセージだったといえるでしょう。

このように、高市氏の演説は経済・外交・安全保障の課題を包括しつつ、最終的に国家の使命へと結びつけられています。

彼女が掲げた課題はどれも簡単に解決できるものではありませんが、「希望を持てる日本」を実現するための具体的な道筋を描いた演説として、多くの国民の心に残ったのではないでしょうか。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 高市早苗 秋葉原での演説会まとめ。「不安を希望に」高市早苗の総裁選ス… […]