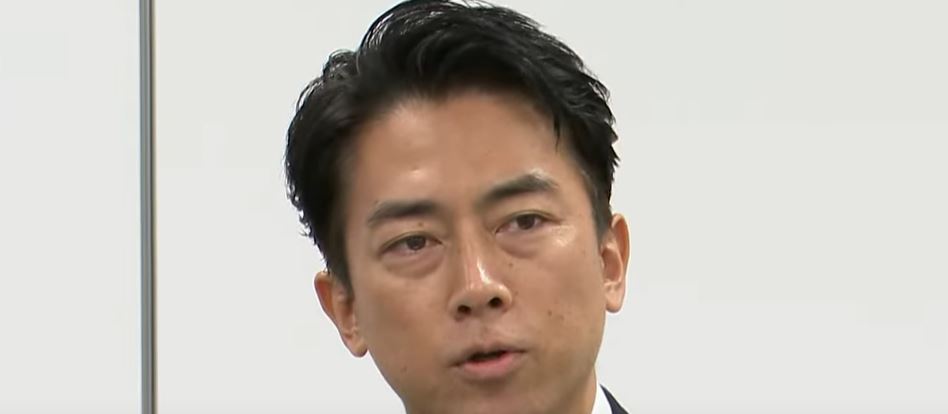

【炎上必至】小泉進次郎陣営が“ステマ指示”を事実認定 ニコニコ動画に称賛と中傷コメント投稿させるネット操作

小泉進次郎陣営による「ニコニコ動画」ステマ指示の発覚

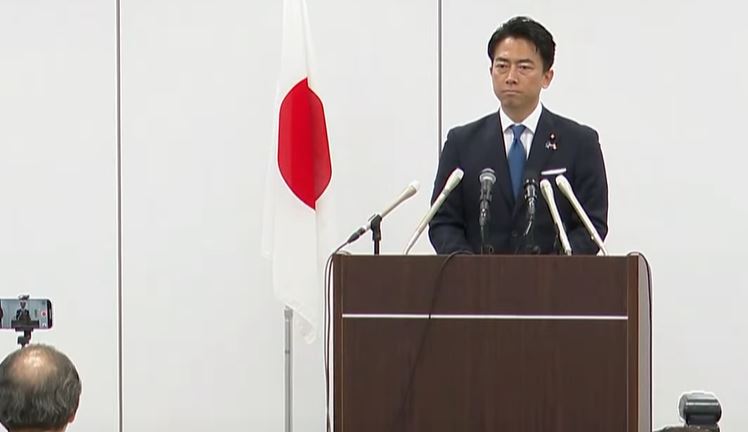

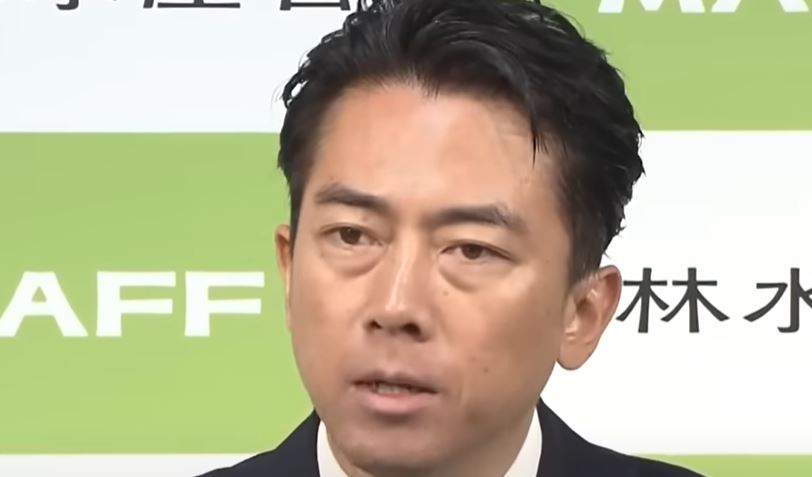

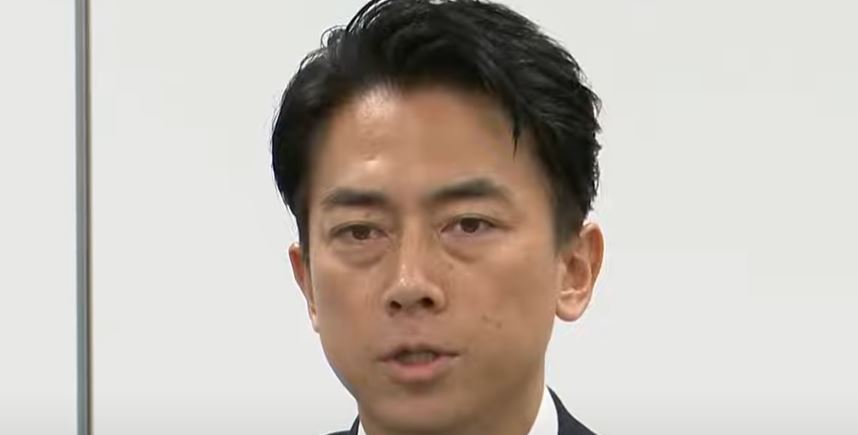

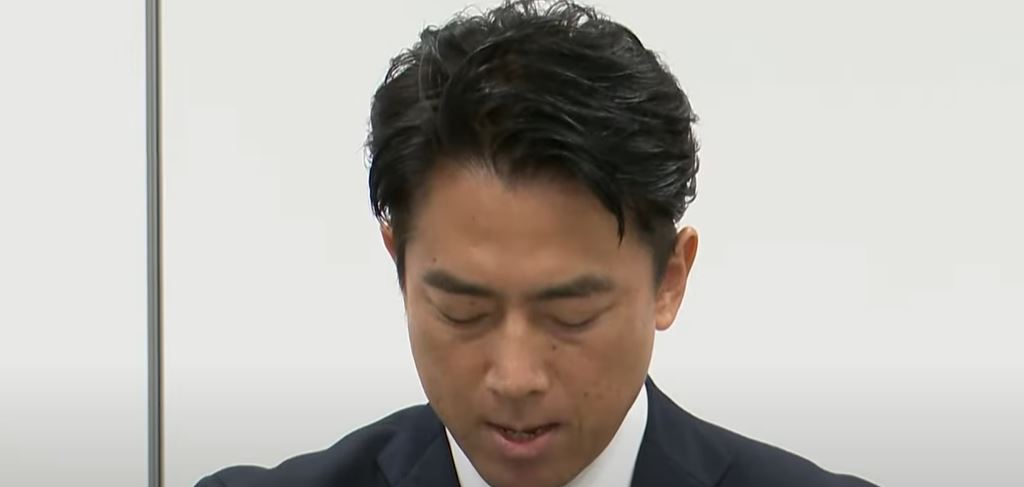

2025年に入り、政界を大きく揺るがすニュースが報じられました。それは、小泉進次郎氏の陣営が「ニコニコ動画」において、組織的にコメントを操作していたという事実です。今回の問題は単なるネット上の書き込みではなく、陣営側が積極的に指示を出していたことが明らかになった点にあります。小泉陣営もこの事実を認めており、政治活動におけるSNS活用のあり方が改めて問われています。

問題となった「コメント指示」の中身

報道によると、小泉陣営がスタッフや支持者に対して「特定のコメントを投稿するよう」具体的な指示を出していました。特に注目されたのは以下のような内容です。

- 「石破さんを説得できたのはスゴい」

- 「進次郎さんのリーダーシップに期待」

- 「高市氏の発言は極端で危険だ」

一見すると個人の感想のように見えるこれらのコメントですが、実際には組織的に準備され、同じようなフレーズが複数のアカウントから投稿されていたことが確認されています。これにより、視聴者に「多くの人が同じ意見を持っている」という印象を与える、いわゆるステルスマーケティング的な手法であったと指摘されています。

小泉陣営が「事実」を認める

さらに衝撃的だったのは、小泉陣営がこの件について「一部事実である」と認めたことです。通常であれば否定や曖昧な回答で逃げるケースも少なくありませんが、今回は陣営自らが指示の存在を認めたことで、ネット世論を操作する行為の問題性が一層浮き彫りとなりました。

この事実認定によって、小泉進次郎氏自身の政治姿勢や倫理観に対する疑念が高まっています。これまで「クリーンで爽やかな政治家」としてイメージを築いてきた進次郎氏ですが、今回の件でその印象に大きな傷がついたのは間違いありません。

なぜ「ニコニコ動画」が使われたのか

今回の舞台となった「ニコニコ動画」は、従来から政治系の議論や討論番組が盛んに行われてきたプラットフォームです。特にコメント機能によって、リアルタイムで多くの声が流れる仕組みは、視聴者に「民意」を強く印象づける効果があります。

そのため、小泉陣営がネット世論を演出する場として「ニコニコ動画」を選んだのは必然だったとも言えます。特定候補を持ち上げ、ライバル候補を貶めるコメントが氾濫することで、無意識に視聴者の印象を操作できるからです。

事件の広がる波紋

今回の問題は単なるネットの炎上にとどまらず、政界全体に波紋を広げています。SNSや動画配信サービスが政治活動の場として使われることは珍しくありませんが、組織的な「やらせ」や「世論操作」が明るみに出たことで、他の陣営にも同様の疑いが向けられる事態となりました。

有権者にとっても、この出来事は「ネット上の声をどこまで信用すべきか」という根本的な問いを投げかけています。特に若年層はネット情報を重視する傾向が強いため、その影響力は計り知れません。

まとめ

小泉進次郎陣営が「ニコニコ動画」でステマ的な指示を出していたという今回の発覚は、政治とネットの関係を根底から揺るがす出来事です。単なるネットの炎上ではなく、政治倫理や選挙戦略の公正さに関わる重大問題であり、今後の展開が注目されます。

小泉進次郎陣営が行った「ステマ指示」の実態

今回問題となったのは、小泉進次郎陣営がネット空間において組織的かつ計画的にコメントを操作していた点です。単なる支持者の自発的な応援ではなく、陣営側が「どのようなコメントを書くべきか」を具体的に指示していたことが判明しました。この「やらせコメント」の存在は、政治活動の透明性を大きく揺るがすものです。

指示されたコメントのパターン

報道や流出資料によれば、小泉陣営が提示したコメントには一定のパターンが見られました。大きく分けると以下の3種類です。

- 進次郎氏を称賛するコメント 「リーダーシップがある」「若い世代の希望」「石破さんを説得できたのはスゴい」など、ポジティブな印象を強調するフレーズ。

- ライバル候補を貶めるコメント 特に高市氏に対して「極端」「危険」「独善的」といったネガティブな表現が集中していた。

- 中立を装った比較コメント 「〇〇さんも悪くないけど、やっぱり進次郎さんの方が安心できる」といった、第三者を装う形の誘導的コメント。

これらのコメントは、一般視聴者が読むと「自然な意見の一部」と思えるように構成されており、ステルスマーケティングの典型例とされています。

コメント拡散の仕組み

さらに問題視されるのは、コメントの拡散方法です。陣営は単に指示を出すだけでなく、複数のアカウントを使い分けることを推奨していたとされています。これにより、同じ意見が異なる人物から発せられているように見せかけることが可能となります。

ニコニコ動画のコメント欄はリアルタイムで流れるため、同じような意見が短時間に繰り返し表示されると、視聴者には「世論の多数派」であるかのように強い印象を与える効果があります。つまり、少人数であっても、多数の支持があるように錯覚させる戦術が取られていたのです。

なぜステマは問題なのか

政治活動において支持者が応援すること自体は問題ありません。しかし、陣営が「台本」を用意して支持者を動員した場合、それは純粋な世論とは言えなくなります。特に今回のようにライバル候補への中傷が含まれている場合、公正な選挙活動を歪める行為と受け止められます。

さらに、ステマは表面上「自然発生的な声」に見えるため、受け手が操作を見抜くのは極めて困難です。こうした不透明な情報操作は、有権者の判断に直接的な影響を及ぼし、民主主義の根幹を揺るがしかねません。

過去にもあった「ネット操作」疑惑

実は、政治の世界でネット世論を操作する試みは今回が初めてではありません。過去にも特定の政党や候補者がSNSを利用して支持コメントを大量に流す事例が取り沙汰されてきました。海外では「ボットアカウント」を使った選挙介入が問題になったこともあります。

しかし、今回のケースは日本国内で主要政治家の陣営が直接的に指示を出していたことが明らかになった点で、より深刻な問題とされています。言い換えれば「偶然ではなく、意図的な世論操作」だったのです。

まとめ

小泉進次郎陣営が行ったステマ指示の実態は、単なる応援の域を超えていました。称賛コメントや中傷コメントを組み合わせ、複数アカウントを駆使して「多数派の意見」を演出する――これは明らかに戦略的な情報操作です。こうした行為が明るみに出た今、政治活動におけるネット利用のあり方が厳しく問われることになります。

小泉進次郎氏とネット戦略の深い関わり

小泉進次郎氏は、これまで「次世代の政治家」としてメディアから注目されてきました。その理由の一つが、従来の政治家とは異なる情報発信力です。街頭演説や国会質疑だけでなく、テレビや雑誌、そしてSNSを積極的に活用し、若年層を中心に広い支持を集めてきました。今回の「ステマ指示」問題も、その延長線上にあるといえるでしょう。

「爽やかでクリーン」なイメージ戦略

小泉氏の政治活動を振り返ると、一貫して重視されてきたのはイメージ戦略です。スーツ姿での清潔感ある演説、キャッチフレーズのように短く印象的な発言、そして時折見せるユーモア。これらはすべて「親しみやすさ」と「爽やかさ」を演出するための工夫です。

従来の政治家が政策論争や党内の権力争いに埋没していたのに対し、小泉氏は「わかりやすさ」と「人柄」を前面に押し出すことで、メディア受けの良い存在として注目されてきました。ネット戦略においても、この「クリーンで親しみやすい」イメージを維持することが重要視されてきたと考えられます。

SNSとの親和性

小泉氏が特に力を入れてきたのがSNSの活用です。Twitter(現X)、Instagram、YouTubeといったプラットフォームを通じて、政策の紹介や日常の一コマを発信し、多くのフォロワーを獲得してきました。

SNSは拡散力が高く、若者の情報収集源としても重要な役割を果たしています。そのため、小泉陣営がネット空間での世論形成に注力するのは自然な流れでした。問題は、その手法が「正攻法」ではなく「ステマ的」だった点にあります。

ネット世論を意識した政治家像

近年の政治は、従来のメディア(テレビ・新聞)に加えてネット世論の影響力が無視できない状況になっています。小泉氏は早くからこの流れを敏感に察知し、ネット空間での存在感を高める戦略を取ってきました。

例えば、演説の一部を切り取った短い動画をSNSに投稿し、バズを狙う手法は小泉氏が得意とするスタイルです。こうした「短く強いフレーズ」を生み出す能力は、ネット文化との親和性が高く、若者の支持を得る要因となってきました。

「人気」と「実力」のギャップ

一方で、小泉氏には常に「人気先行」「中身がない」という批判もつきまといます。メディアやネットで注目される発言の多くは印象的ではあるものの、政策の具体性に欠けるという指摘が繰り返されてきました。

そのため、ネット戦略に過度に依存することで、政治家としての実力不足を覆い隠しているのではないか、という見方もあります。今回のステマ問題は、まさにその批判を裏付ける結果となった可能性があります。

「ネット人気」をどう維持してきたか

小泉氏のネット戦略には、いくつかの特徴があります。

- わかりやすいメッセージ発信 – 専門的な政策説明よりも、印象的なキャッチフレーズを多用。

- ビジュアル戦略 – 街頭演説や記者会見の映像を積極的に公開し、見栄えを意識。

- ネット世論の取り込み – 支持コメントを拡散し、ポジティブな空気を醸成。

今回のステマ指示も、これらの延長線上にある「世論を演出する試み」であったと見ることができます。つまり、小泉陣営にとっては「自然な広がりを装いながら人気を維持する」ことが重要だったのです。

まとめ

小泉進次郎氏はこれまでネット戦略を巧みに駆使し、「若者に支持される政治家」という立場を築いてきました。しかし、今回のステマ問題は、その戦略が行き過ぎた形で露呈したものともいえます。人気を維持するためのイメージ操作が裏目に出たことで、ネットと政治の関係性に新たな疑問が投げかけられています。

小泉陣営の「ステマ指示」が問題視される理由

小泉進次郎陣営による「ニコニコ動画」でのステマ的なコメント指示は、単なるネット上の出来事として片付けることはできません。この行為が強く批判される理由には、いくつかの重要な要素があります。ここでは、政治倫理、ネット世論の信頼性、そして民主主義に与える影響という観点から整理していきます。

政治倫理に反する行為

まず第一に、この問題は政治倫理の根幹を揺るがす行為である点です。政治家やその陣営は、有権者に対して正しい情報を提供し、自由で公正な判断を促す責任を負っています。しかし今回のように、あらかじめ用意したコメントを支持者に書き込ませる行為は、透明性を欠いた「やらせ」に他なりません。

政治活動は「見えない工作」ではなく、正々堂々とした議論と政策提示によって競われるべきものです。ステマによる演出は、その根本原則を損なう危険な行為だといえます。

ネット世論の信頼性を失わせる

インターネットは、誰もが自由に意見を発信できる場として発展してきました。特にニコニコ動画やSNSのコメント欄は、多様な声が交錯する「市民の声の集合体」として機能してきました。しかし、今回のように組織的に操作された意見が紛れ込むことで、ネット世論の信頼性そのものが揺らぎます。

視聴者や利用者が「ネットの声は作られたものかもしれない」と感じてしまえば、プラットフォーム全体への信頼も低下します。これは単に小泉陣営だけの問題にとどまらず、インターネットを利用した政治参加のあり方全体に悪影響を及ぼしかねません。

中傷コメントが持つ破壊力

今回のステマ指示には、ライバル候補に対する中傷的なコメントも含まれていました。特に高市氏に対する「極端」「危険」といったフレーズは、印象操作として強い効果を持ちます。ネガティブな情報はポジティブな情報よりも拡散しやすく、受け手の記憶にも残りやすい傾向があるためです。

つまり、中傷を含むコメント操作は、単に候補者の評価を下げるだけでなく、有権者の心理に長期的な影響を及ぼす可能性が高いのです。これは選挙戦の公正さを大きく損なうものであり、非常に深刻な問題です。

民主主義の根幹を揺るがす危険性

民主主義は、国民一人ひとりが自らの判断で投票し、政治に参加することで成り立っています。そのためには、正確で偏りのない情報が保障されることが不可欠です。しかし、今回のように組織的な「情報操作」が行われると、有権者は歪んだ情報をもとに判断を下すことになります。

これは民主主義のプロセスそのものを損なう危険性があり、単なる「不適切なネット活用」では片付けられません。特に若年層にとってネットは主要な情報源であるため、その影響は無視できない規模に広がります。

「透明性の欠如」への不信感

小泉進次郎氏は、これまで「クリーン」な政治家としてのイメージを築いてきました。しかし、今回の件で「裏では情報操作をしていた」という事実が広がれば、支持者の信頼を大きく損ないます。政治家にとって信頼は最大の資本であり、それを失えば長期的な政治活動に大きな影響を与えることは避けられません。

まとめ

小泉陣営のステマ指示が問題視される理由は、単なる「ネット炎上」ではなく、政治倫理の欠如・ネット世論の信頼低下・中傷による不公平な印象操作・民主主義の根幹への脅威にあります。透明性と公正さを欠いた今回の行為は、今後の政治活動における「ネット利用のルールづくり」にも影響を与えるでしょう。

高市氏に向けられた中傷コメントの具体例とその影響

今回の小泉進次郎陣営による「ニコニコ動画」でのステマ指示問題では、ライバル候補である高市氏に対する中傷が特に大きな注目を集めました。単に進次郎氏を持ち上げるだけでなく、競合相手を貶めるコメントが含まれていたことは、選挙戦の公正さを著しく損なうものです。

指示された中傷コメントの例

報道や関係者証言によれば、小泉陣営が支持者に投稿を促したとされる高市氏への中傷コメントには以下のようなものがありました。

- 「高市さんの政策は極端すぎて危険だ」

- 「独善的で周囲の意見を聞かない」

- 「もし首相になったら外交が破綻するのでは」

- 「国民を分断する発言ばかりで信用できない」

これらのコメントは、一見すると個人の感想のように見えます。しかし、同じような表現が短時間に複数投稿されることで、視聴者には「多くの人がそう思っている」という錯覚を与えます。つまり、組織的にネガティブなイメージを植え付けることが目的だったと考えられます。

「印象操作」としての中傷

政治的な論争において批判や反論はつきものです。しかし、今回のコメントは政策内容を具体的に議論するものではなく、漠然としたネガティブイメージを与えるフレーズが中心でした。例えば「危険」「独善的」といった言葉は、根拠が曖昧であっても強い否定的印象を残す効果があります。

このような手法は、相手候補の支持基盤を弱めるだけでなく、有権者に「不安」を植え付けることを狙ったものです。つまり、論理的な政策論争ではなく、感情に訴える「印象操作」が行われていたのです。

高市氏や支持者への影響

中傷コメントが拡散することで、直接的に影響を受けたのは高市氏本人とその支持者です。候補者本人にとっては、根拠のないネガティブ情報が繰り返し流布されることで、正当な政策訴求がかき消されてしまいます。

また、支持者にとっても「ネット上では高市批判が多数派なのではないか」という印象を持たされ、士気が下がる要因になり得ます。こうした効果は選挙戦において大きなハンデとなるため、中傷が持つ破壊力は極めて深刻です。

ネットにおける「ネガティブキャンペーン」の危険性

今回の件は、ネット上で展開されるネガティブキャンペーンの危険性を浮き彫りにしました。従来、ネガティブキャンペーンはテレビや新聞といったマスメディアで展開されることが多く、その影響も限定的でした。しかし、ネット空間では拡散速度が速く、匿名性が高いため、根拠のない中傷でも一気に広がってしまいます。

さらに、視聴者はコメント欄に流れる意見を「多数派の声」と錯覚しやすいため、数十件の中傷でも大きな世論のように受け止められることがあります。これは、民主的な議論の健全性を大きく損なうものです。

中傷が選挙戦に与える長期的影響

中傷コメントの影響は、単に一時的な評判の低下にとどまりません。特定のフレーズが繰り返されることで、候補者のイメージが固定化されてしまう危険性があります。例えば「危険」という言葉が繰り返されることで、有権者の頭の中には「高市氏=危険」というラベルが貼られ、実際の政策内容が正当に評価されにくくなります。

このように、ネット上での中傷は候補者の政治的キャリアそのものに長期的なダメージを与える可能性があるのです。

まとめ

小泉陣営のステマ指示の中で特に問題視されたのは、高市氏への中傷コメントでした。「危険」「独善的」といった漠然とした否定的フレーズが組織的に拡散されたことで、印象操作が行われたのです。これは公正な選挙活動を損ない、候補者や支持者に深刻な影響を与えました。ネット空間におけるネガティブキャンペーンの危険性を示す事例として、今後も議論の対象となるでしょう。

ネット世論と政治の危うさ ― 見えない操作のリスク

小泉進次郎陣営のステマ指示問題は、単なる一陣営の不祥事ではなく、現代政治における「ネット世論と政治の危うさ」を象徴する事例です。SNSや動画配信サービスが政治活動の主戦場となった今、ネット世論の操作がどのような危険を孕んでいるのかを改めて整理する必要があります。

ネットが持つ「民意の即時反映」機能

インターネットの最大の強みは、誰もが瞬時に意見を発信できることです。特にニコニコ動画のコメント機能やSNSのリツイート機能は、リアルタイムで世論の動向を可視化する仕組みとして利用されています。政治家やメディアも「ネットの声」を重視し、政策や発言に反映するケースも増えてきました。

しかし、この「即時反映」の特性は同時に弱点でもあります。少数の意見が短期間で大量に投稿されると、それがあたかも多数派の声のように見えてしまうのです。今回のような組織的コメント操作は、この構造を利用したものに他なりません。

ボットや組織的アカウントの存在

近年、ネット上での世論形成において特に問題視されているのがボットアカウントの存在です。プログラムによって自動的に投稿を行うアカウントは、短時間に膨大な情報を流すことができます。これを政治活動に利用すれば、瞬時に「人気のある意見」を作り出すことが可能になります。

日本国内でも、特定の政策や候補者をめぐって「同じような内容のツイートが一斉に投稿された」という事例が繰り返し確認されています。今回の小泉陣営のケースではボットの使用は確認されていませんが、複数アカウントを使った組織的操作という点で構造は同じです。

ネット世論と実際の世論の乖離

もう一つの危険性は、ネット世論と実際の有権者の声が必ずしも一致しないことです。例えば、ネット上で圧倒的に支持されているように見えても、現実の投票行動に直結するとは限りません。逆に、ネットで批判が集中していても、現場の支持は根強いケースもあります。

それにもかかわらず、政治家やメディアが「ネット世論」を過大に評価すると、誤った政策判断や報道姿勢につながる危険性があります。今回の件は、ネット世論がどれほど脆弱で操作されやすいものであるかを示しています。

「見えないプロパガンダ」の拡大

従来のプロパガンダはポスターや演説、テレビCMといった形で行われていました。しかし、ネット時代のプロパガンダは見えにくいのが特徴です。コメント欄やSNSの投稿は一見すると自然な市民の声に見えるため、受け手は操作の存在に気づきにくいのです。

特に若者世代はネットを主要な情報源としているため、こうした「見えないプロパガンダ」に強く影響を受けやすいと言われています。結果として、民主的な意思形成の過程が歪められる可能性があります。

国際的な事例との比較

海外でも、ネット世論操作の問題は深刻化しています。アメリカでは大統領選挙において外国勢力によるSNS介入が指摘され、欧州でも極右政党がネットを通じたプロパガンダを展開してきました。これらの事例は、ネット操作が選挙結果そのものを左右する可能性を示しています。

日本においても、今回の件を契機に「国内外を問わずネットを通じた世論操作が現実的な脅威である」との認識が広がることは間違いありません。

まとめ

ネット世論と政治の関係は、利便性と危うさが表裏一体となっています。即時性・拡散力という強みは、同時に操作されやすい脆弱性でもあります。小泉陣営のステマ指示問題は、その典型的な事例であり、今後の政治活動において「ネット世論をどう扱うべきか」という大きな課題を突きつけています。

今後の課題と再発防止策 ― 政治とネットの健全な関係を築くために

小泉進次郎陣営による「ニコニコ動画」でのステマ指示問題は、政治とネットの関係を根底から問い直す事件となりました。このような世論操作を防ぐためには、政治家や陣営だけでなく、プラットフォーム運営者や有権者自身も含めた社会全体での取り組みが必要です。ここでは、今後の課題と再発防止策について考えていきます。

政治活動の透明性を高める

第一に求められるのは、政治活動における透明性の確保です。SNSや動画配信サービスを利用する際には、「誰が発信しているのか」「組織的な指示があるのか」を明確にするルール作りが必要です。例えば、選挙期間中に特定のハッシュタグを利用する場合や、大量のコメント投稿を行う場合には、陣営によるものかどうかを明示する仕組みを導入すべきです。

SNS・動画配信サービスの責任

プラットフォーム側にも課題があります。ニコニコ動画やX(旧Twitter)、YouTubeなどは、コメントや投稿が世論形成に強い影響を与えることを認識し、不自然な動きを検知する仕組みを強化すべきです。AIによる不正検知、ボット排除の技術導入、組織的な投稿の透明化などが有効です。

すでに海外の一部プラットフォームでは、政治広告に「誰が出資しているか」を明示する仕組みが導入されています。日本においても同様の規制や自主ルールが求められるでしょう。

法的整備の必要性

現在の日本の法律では、ネット上での「やらせコメント」や「ステマ的投稿」に対する明確な規制は存在していません。広告業界ではステマ規制が進んでいますが、政治活動については法の空白が残っています。今回のような事例を受け、選挙活動や政治広告におけるステマ規制を法的に整備する必要があるでしょう。

特に、組織的にライバル候補を中傷する行為は、公職選挙法や名誉毀損の観点からも問題視される可能性があります。明確な罰則規定を設けることで、再発を防ぐ効果が期待されます。

有権者の「情報リテラシー」を高める

制度や規制だけでなく、有権者一人ひとりの情報リテラシー向上も欠かせません。ネット上のコメントや情報が必ずしも事実ではないことを理解し、複数の情報源を参照して判断する習慣を持つことが重要です。

特に若い世代はネットを主要な情報源としているため、学校教育の中で「ネット情報をどう読み解くか」を教えることが求められます。これは長期的な課題ですが、民主主義を守るためには不可欠な取り組みです。

政党や候補者の倫理規範の強化

政治家や陣営自らが倫理規範を徹底することも重要です。短期的な支持率や選挙戦の勝利を狙って不正なネット操作を行えば、結果的に信頼を失い、政治生命に大きな傷を残します。透明で誠実な政治活動を行うことが、長期的には最も効果的な戦略となります。

市民社会による監視の役割

市民やジャーナリズムによる監視も再発防止の大きな力となります。ネット上の不自然な動きを調査・告発する動きが強まれば、政治家や陣営も不正な手法を取りにくくなります。メディアリテラシーを持った市民社会が、健全な政治の実現を支えることになります。

まとめ

小泉陣営のステマ指示問題は、政治とネットの関係に潜むリスクを浮き彫りにしました。今後の課題は、透明性の確保、プラットフォームの責任強化、法的整備、有権者の情報リテラシー向上、そして倫理規範の徹底です。これらを総合的に進めることで、初めて「ネット時代の健全な政治」が実現できるでしょう。

まとめ ― ネット時代の政治に問われる透明性と公正さ

小泉進次郎陣営による「ニコニコ動画」でのステマ指示問題は、単なるネット上の炎上にとどまらず、現代政治の在り方を根底から問い直す重大な事件となりました。ここまで見てきたように、この問題には政治倫理の欠如、ネット世論の信頼性低下、民主主義のプロセスへの脅威といった深刻な要素が含まれています。

今回の問題の本質

今回の事件の本質は、「ネット空間を通じて世論を操作する」という行為そのものにあります。進次郎氏を称賛するコメントだけでなく、ライバル候補である高市氏に対する中傷を組織的に拡散したことは、公正な政治活動のルールを逸脱するものです。

さらに、小泉陣営自身が事実を認めたことにより、この問題は単なる疑惑ではなく実際に行われた不正な世論操作であることが確定しました。この事実は、政治家に求められる透明性や誠実さが欠けていたことを如実に示しています。

ネットと政治の関わり方の変化

近年、政治活動におけるネットの重要性は急速に高まっています。街頭演説や新聞記事に比べ、SNSや動画配信は拡散力が強く、特に若者層への影響力は計り知れません。しかし、ネット空間は操作されやすく、見えにくいプロパガンダが広がる危険性も孕んでいます。

小泉陣営のステマ問題は、この「ネットと政治の危うい関係」を象徴する出来事でした。ネット世論が政治戦略の一環として利用されるのは避けられませんが、透明性を欠けば信頼を失い、逆効果となります。

有権者が考えるべきこと

この問題を受けて、有権者自身も「ネット情報の受け止め方」を見直す必要があります。コメント欄やSNSで目にする意見が、必ずしも自然発生的な民意ではないことを意識し、情報源の信頼性を確認する習慣を持つことが重要です。

特に選挙の際には、候補者本人の公式発言や政策資料を直接確認し、感情的なフレーズに左右されない判断力が求められます。情報リテラシーを高めることは、民主主義を守るための最大の武器となります。

今後の展望

今回の事件を契機に、政治活動におけるネット利用のルール整備が進むことが予想されます。プラットフォームの責任強化、法的規制の導入、そして政治家自身の倫理意識の向上が不可欠です。また、市民社会やメディアによる監視の目もより一層重要になるでしょう。

一方で、ネットと政治の関わり自体を否定することは現実的ではありません。むしろ、透明性を確保した形でネットを積極的に活用することが、今後の民主主義の発展にとって必要不可欠です。正しいルールと倫理に基づけば、ネットは政治参加を促進し、より開かれた社会を実現するための強力なツールとなります。

結論

小泉進次郎陣営によるステマ指示問題は、ネット時代の政治において「透明性」と「公正さ」がいかに重要であるかを改めて示しました。政治家は誠実な情報発信を行い、有権者は情報を批判的に読み解く力を持つことが求められます。今回の出来事を教訓とし、ネットと政治が健全に共存する未来を築くことが、日本の民主主義にとって最大の課題といえるでしょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]