麻生太郎と石破茂の関係は絶望的。参院選後の自民党政局:石破首相辞任論と総裁選前倒しの行方【麻生派・高市氏に注目】

参議院選挙総括と石破首相への辞任要請

2025年に行われた参議院選挙をめぐり、自民党は党全体としての総括を終えました。その結果を受け、森山幹事長をはじめとする党の四役が石破茂首相に対して辞任の意向を正式に伝えたことが、大きな注目を集めています。党内外から「リーダーシップの刷新が必要だ」との声が高まる中で、この動きは次期政権の行方を左右する重要な分岐点といえるでしょう。

選挙結果が突き付けた課題

今回の参院選は、与党である自民党にとって決して楽観できる結果ではありませんでした。議席の維持には成功したものの、都市部を中心に支持基盤の揺らぎが見られ、若年層や無党派層からの支持率低下が鮮明になっています。特に、経済政策や物価高騰への対応、さらには外交安全保障政策に関する評価が分かれ、政権運営に対する国民の不満が選挙結果に反映された形となりました。

石破首相への辞任要請の背景

森山幹事長ら四役が石破首相に辞任を迫った背景には、単に選挙結果への責任追及という側面だけでなく、党内の結束を保つための戦略的判断もあります。首相在任中の石破氏は「正直で公正な政治」を掲げつつも、党内の一部勢力からはリーダーシップの不足や決断力の弱さを指摘されてきました。選挙での結果が、そのような批判を一層強める契機となったのです。

党内世論と国民の視線

自民党内では、選挙での敗因を首相の政治姿勢に求める声と、政策全体の戦略不足にあるとする声が交錯しています。一方、国民の目線では「政治の停滞」を解消するための新しいリーダーシップを望む声が強まっています。こうした世論の変化は、党内の動きを後押しし、石破首相に辞任を迫る圧力を強める結果となっています。

リーダーシップ交代の意味

リーダー交代の要請は、自民党にとって単なる人事問題ではありません。次期総裁選に向けて党の方向性を再定義する契機であり、選挙戦略の見直しを含めた大きな転換点となる可能性があります。特に、次期リーダーに求められる資質は「実行力」と「国民との共感力」であり、党内各派閥がどのような候補を推すのかが大きな焦点となるでしょう。

今後の展開への注目

石破首相が辞任するかどうかは、今後の政局を大きく左右します。もし首相が辞任を受け入れれば、早期に総裁選の前倒しが現実味を帯び、次世代リーダーの選出プロセスが加速するでしょう。逆に辞任を拒否した場合、党内対立の激化や支持率低下を招くリスクもあります。この不確実性こそが、現在の日本政治の最大の関心事となっています。

まとめ

今回の参議院選挙総括と、それに続く石破首相への辞任要請は、自民党にとって極めて重要な岐路です。党の未来を左右する決断が迫られる中で、国民の信頼を回復するためには、単なるリーダー交代にとどまらず、政策の刷新と国民との対話が不可欠です。次期総裁選に向けて、どのようなビジョンと人材が提示されるのか、その行方から目が離せません。

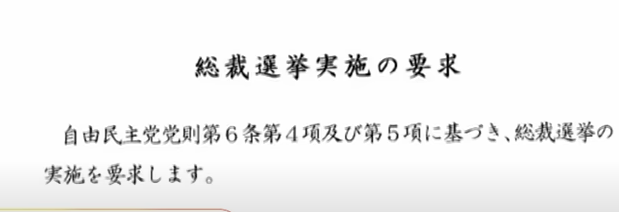

総裁選前倒しを巡る手続き開始

自民党内で参議院選挙の総括が終わると同時に、注目を集めているのが総裁選の前倒しをめぐる動きです。現職首相である石破氏のリーダーシップに対する不満や、選挙で露呈した党の課題に迅速に対応するため、党内の一部から「早期に新しい体制へ移行すべきだ」との声が高まっています。これを受けて、総裁選管理委員会は具体的な手続きを示し、前倒し実現に向けた流れが一気に加速しました。

前倒し論が浮上した背景

総裁選の前倒し論は、単に首相の辞任を求める動きから生まれたわけではありません。むしろ、党内全体が「国民の信頼回復」を最優先課題とし、来年以降に予定されている大型国政選挙を視野に入れた長期戦略を検討していることが背景にあります。現在のままでは党の支持率低下が止まらないとみる議員も多く、リーダー交代を通じて新しい顔を前面に打ち出すことで、国民に変化をアピールしたいという狙いがあるのです。

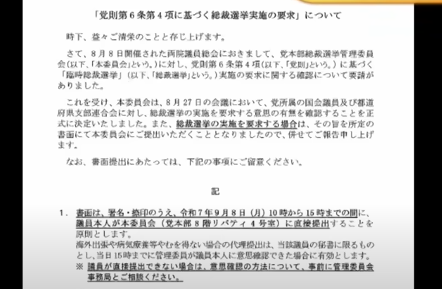

総裁選管理委員会による手続き

総裁選管理委員会は、前倒しを正式に求める場合の手続きについて通知を出しました。その内容によれば、8日の午前10時から午後3時の間に、原則として議員本人が党本部を訪れて書面を提出することが必要とされています。この手続きは極めて厳格であり、代理提出などの例外は認められないとされているため、各議員の意思を明確に確認する狙いがあるとみられます。

手続きの意味と影響

この通知が持つ意味は大きく、党内の前倒し論が単なる議論段階を超え、具体的な行動フェーズに移行したことを示しています。議員一人ひとりの意思が文書という形で残るため、派閥や個々の政治家の立場が明確に可視化されることになります。これは、党内でのパワーバランスに直結するだけでなく、今後の総裁選の構図を決定づける材料にもなります。

党内外の注目ポイント

今回の手続きが注目されるのは、単にルールの問題にとどまらないからです。例えば、前倒しを支持する議員がどの程度いるのか、またそれがどの派閥に偏っているのかという点は、マスコミや世論にとっても大きな関心事です。加えて、総裁選が早期に実施されるとなれば、野党側の戦略にも影響を及ぼし、日本全体の政局が一気に動く可能性があります。

議員の立場を縛る要素

各議員が前倒しに賛成するかどうかは、単なる党内事情だけでは決まりません。自らの選挙区事情や支持基盤の動向、さらにはメディアの報道や世論調査の数字も大きな判断材料となります。特に次の衆院選で再選を目指す若手議員にとっては、国民の反応に敏感にならざるを得ず、前倒しに賛同するか否かは政治生命に直結する問題となります。

今後のスケジュール感

仮に8日の段階で一定数の議員が前倒しを支持する書面を提出した場合、総裁選のスケジュールは大幅に前倒しされることが確実となります。その場合、党内各派閥は候補者擁立に向けて迅速に動き出し、メディアも「ポスト石破」を巡る報道を一層加速させるでしょう。一方、提出数が伸び悩んだ場合は、石破首相が続投の正当性を強調する材料となり、党内対立はさらに複雑化する可能性もあります。

まとめ

総裁選前倒しを巡る手続きは、党内のパワーゲームを大きく左右する重要な局面です。管理委員会が示したルールに従い、議員一人ひとりがどのような選択をするのかによって、自民党の未来が大きく変わる可能性があります。国民の信頼回復を優先するのか、それとも現状維持を選ぶのか。自民党は今まさに、日本の政治の行方を決定づける重大な岐路に立っているのです。

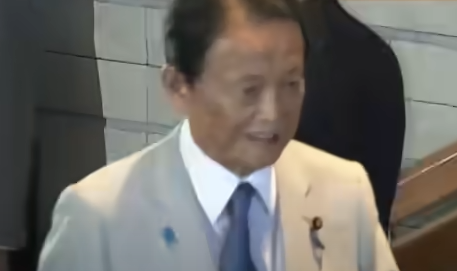

麻生最高顧問の動向と派閥会合の注目点

総裁選の前倒しを巡る議論の中で、特に大きな影響力を持つ存在が麻生太郎最高顧問です。自民党内でも長年の実績と人脈を誇り、党運営に対して強い発言力を維持してきた麻生氏がどのような判断を下すかは、政局を大きく左右します。2025年9月3日に予定されている麻生派の会合では、麻生氏自身が「総裁選前倒しを支持する」方針を明らかにするとされ、党内外の注目が集まっています。

麻生氏が前倒しを支持する理由

麻生氏が前倒しを求める背景には、いくつかの要因があります。まず、参院選で明らかになった国民の不満を軽視できないという点です。党が国民からの信頼を失いかけている中で、新しいリーダーを早期に立てることは支持率回復の近道であると考えられています。また、麻生氏自身が政治経験豊富なベテランとして「党を危機から救う責任」を感じていることも要因のひとつです。

麻生派の立場と内部事情

麻生派は43人の議員を抱える中堅派閥であり、党内で一定の影響力を持っています。しかし、必ずしも全員が前倒しに賛成しているわけではありません。派閥内には現状維持を望む声もあり、麻生氏自身も「派閥全体として賛同を呼びかけるつもりはない」と慎重な姿勢を見せています。それでも最高顧問という立場から明確な意思を示すこと自体が、党内の議論に強い影響を与えるのは間違いありません。

派閥会合での発言が持つ意味

麻生氏が派閥会合で前倒し支持を公言することは、単なる個人の見解にとどまりません。派閥のリーダーが明確に意思を表明することで、他の議員たちが立場を決断するきっかけとなるのです。特に若手や次期選挙を意識する中堅議員にとって、麻生氏の発言は「党の方向性を見極める指針」となり、今後の票の流れを左右する可能性が高いといえます。

他派閥への波及効果

麻生氏が前倒しを支持することで、他の派閥にも少なからぬ影響が及びます。例えば、細田派や茂木派などの大派閥がどう動くかは今後の焦点ですが、麻生氏の発言が「党内世論」を形成する一助となることは確実です。特に派閥間で均衡が崩れると、総裁選の構図そのものが大きく変わり、新たな連携や分裂が生まれる可能性もあります。

世論とメディアの視線

麻生氏の発言は、党内だけでなく国民やメディアからも注目されています。国民の多くが政治の停滞に不満を持つ中で、ベテラン政治家が「変化」を促す姿勢を見せることは大きなインパクトを持ちます。メディア報道によって「党の長老が動いた」という印象が広がれば、世論が前倒し支持に傾き、党全体が無視できない空気を醸成することになるでしょう。

今後の展望

麻生氏の動きは、総裁選の前倒し実現に向けた重要な一手といえます。派閥会合での発言が実際に党内の多数派形成につながるのか、それとも限定的な影響にとどまるのかは未知数ですが、いずれにせよ政局の流れを左右する要素であることは間違いありません。麻生派の内部事情と他派閥の反応を注視することで、次の展開を読み解く手掛かりが得られるでしょう。

まとめ

麻生最高顧問が総裁選前倒しを支持する意向を示したことは、自民党内に新たな緊張感を生み出しています。派閥内の賛否が分かれる中で、リーダーがどのようなメッセージを発するかは党の未来を大きく左右します。今後の派閥会合の発言内容と、それに続く他派閥の動きを丁寧に追うことが、日本政治の行方を理解する上で欠かせない視点となるでし総裁選管理委員会の通知内容とルール

自民党の総裁選を巡る動きが本格化する中で、極めて重要な役割を担うのが総裁選管理委員会です。この委員会は総裁選の公平性と透明性を担保する機関であり、その通知やルール設定が党内の動きを方向付ける鍵となります。今回の「前倒し論」に関しても、管理委員会が出した通知内容が議員たちの行動に直接影響を与えており、政局を占う上で無視できない存在となっています。

通知の具体的な内容

総裁選管理委員会は、前倒しを求める場合の明確な手続きを通知しました。その要点は以下の通りです。

- 提出日は9月8日に限定

- 受付時間は午前10時から午後3時まで

- 提出は議員本人による党本部での書面提出が原則

- 代理提出や郵送は不可

この厳格なルールは、議員一人ひとりの意思を明確に記録することを目的としています。形式的な署名活動や派閥単位の一括行動ではなく、各議員が自らの政治判断を直接示すことを求めている点が大きな特徴です。

厳格なルールの背景

なぜここまで厳密なルールが設けられたのでしょうか。背景には、過去の総裁選を巡る「不透明な手続き」や「派閥主導の調整」に対する批判があります。党内民主主義を健全に機能させるためには、各議員が主体的に行動する仕組みが不可欠であり、今回のルールはその理念を反映したものといえます。

通知がもたらす効果

この通知によって、党内の力学は大きく変わります。派閥の意向に従うだけではなく、議員個人としての判断が明確に記録されるため、党内の「見えない圧力」が可視化されるのです。その結果、派閥内での意見の分裂や、若手議員による独自の動きが顕在化する可能性も高まっています。これは自民党にとってリスクであると同時に、党の健全性を示すチャンスともいえるでしょう。

党内の反応

通知を受けた議員たちは、早くも対応を迫られています。「前倒しに賛成すべきか、それとも現状維持を支持すべきか」——この選択は、単なる党内手続きの問題ではなく、自らの選挙区や国民への説明責任にも直結します。特に、無党派層の支持を必要とする議員にとって、世論の空気を無視することは難しい状況です。

今後の焦点

今後の焦点は、9月8日にどれだけの議員が実際に党本部に足を運ぶかです。大量の議員が前倒し支持を示せば、総裁選は早期実施へと一気に傾きます。一方で提出が伸び悩めば、現状維持派が優勢となり、石破首相の続投が現実味を帯びてきます。この一点が政局を大きく分ける分岐点となるでしょう。

まとめ

総裁選管理委員会の通知とルールは、単なる手続き的な意味を超え、党内の権力構造を動かす重要な要素となっています。議員一人ひとりの判断が記録されることで、党の方向性が鮮明になり、国民に対しても「透明性の高い政党運営」をアピールする効果が期待されます。今後の展開を読み解くうえで、この通知が果たす役割を無視することはできません。。

総裁選管理委員会の通知内容とルール

自民党の総裁選を巡る動きが本格化する中で、極めて重要な役割を担うのが総裁選管理委員会です。この委員会は総裁選の公平性と透明性を担保する機関であり、その通知やルール設定が党内の動きを方向付ける鍵となります。今回の「前倒し論」に関しても、管理委員会が出した通知内容が議員たちの行動に直接影響を与えており、政局を占う上で無視できない存在となっています。

通知の具体的な内容

総裁選管理委員会は、前倒しを求める場合の明確な手続きを通知しました。その要点は以下の通りです。

- 提出日は9月8日に限定

- 受付時間は午前10時から午後3時まで

- 提出は議員本人による党本部での書面提出が原則

- 代理提出や郵送は不可

この厳格なルールは、議員一人ひとりの意思を明確に記録することを目的としています。形式的な署名活動や派閥単位の一括行動ではなく、各議員が自らの政治判断を直接示すことを求めている点が大きな特徴です。

厳格なルールの背景

なぜここまで厳密なルールが設けられたのでしょうか。背景には、過去の総裁選を巡る「不透明な手続き」や「派閥主導の調整」に対する批判があります。党内民主主義を健全に機能させるためには、各議員が主体的に行動する仕組みが不可欠であり、今回のルールはその理念を反映したものといえます。

通知がもたらす効果

この通知によって、党内の力学は大きく変わります。派閥の意向に従うだけではなく、議員個人としての判断が明確に記録されるため、党内の「見えない圧力」が可視化されるのです。その結果、派閥内での意見の分裂や、若手議員による独自の動きが顕在化する可能性も高まっています。これは自民党にとってリスクであると同時に、党の健全性を示すチャンスともいえるでしょう。

党内の反応

通知を受けた議員たちは、早くも対応を迫られています。「前倒しに賛成すべきか、それとも現状維持を支持すべきか」——この選択は、単なる党内手続きの問題ではなく、自らの選挙区や国民への説明責任にも直結します。特に、無党派層の支持を必要とする議員にとって、世論の空気を無視することは難しい状況です。

今後の焦点

今後の焦点は、9月8日にどれだけの議員が実際に党本部に足を運ぶかです。大量の議員が前倒し支持を示せば、総裁選は早期実施へと一気に傾きます。一方で提出が伸び悩めば、現状維持派が優勢となり、石破首相の続投が現実味を帯びてきます。この一点が政局を大きく分ける分岐点となるでしょう。

まとめ

総裁選管理委員会の通知とルールは、単なる手続き的な意味を超え、党内の権力構造を動かす重要な要素となっています。議員一人ひとりの判断が記録されることで、党の方向性が鮮明になり、国民に対しても「透明性の高い政党運営」をアピールする効果が期待されます。今後の展開を読み解くうえで、この通知が果たす役割を無視することはできません。

麻生派内部の賛否と動向

自民党内で注目されている麻生派は、総裁選前倒し論議の中でも特に重要な役割を担っています。43人の議員を擁するこの派閥は、党内で中堅規模ながらも結束力と存在感を兼ね備えており、政局に影響を及ぼすポジションにあります。しかし、今回の総裁選前倒しを巡っては、麻生派内部でも意見が割れており、派閥としての立場が必ずしも統一されていない点が大きな特徴です。

派閥内の賛成派

麻生派の中には、前倒しに賛成する議員が少なくありません。彼らは、参院選の結果を「党の危機」と捉え、石破首相の下での政権運営に限界があると考えています。特に若手や中堅の議員は、次の選挙を強く意識しており、新しいリーダーを前に出すことで無党派層や若年層の支持回復につながると期待しているのです。実際に麻生派の高村法務副大臣がSNSで前倒し支持を表明したことは、派閥全体に波紋を広げました。

派閥内の反対派

一方で、前倒しに慎重な姿勢を取る議員も少なくありません。彼らは、リーダー交代が必ずしも支持率回復につながるとは限らないと警戒しています。また、派閥が一枚岩で動けない状況が世間に伝われば「党内不一致」という印象を与えかねず、むしろマイナス効果になると懸念しているのです。特にベテラン議員の中には「安定こそ最優先」という考えから、現状維持を支持する声もあります。

麻生氏の立場

派閥の領袖である麻生最高顧問は、前倒しに賛成する立場を明確にしていますが、同時に「派閥全体として賛成を強制することはしない」との姿勢を示しています。これは派閥内の分裂を避けるための配慮であり、各議員の自主判断を尊重するという方針です。麻生氏が強硬に派閥統一を求めないことは、逆に「個々の議員の選択の自由」を保障し、派閥の柔軟性を保つ効果を生んでいます。

派閥内の力学

麻生派は中堅派閥であるがゆえに、党全体のキャスティングボードを握る可能性があります。仮に前倒し賛成派が多数となれば、他の派閥にとっても「麻生派が動いた」というシグナルとなり、党内の潮流が大きく変わるかもしれません。逆に反対派が一定数を維持すれば、党内でのバランスを崩さず、現状維持を後押しする形になるでしょう。

SNS発信の影響

特に注目すべきは、SNSを通じた議員の発信です。高村法務副大臣のように、派閥の一員が独自に意見を公開することは、かつての密室政治とは異なる新しい動きです。これにより、派閥の内部議論が外部にもリアルタイムで伝わり、党内外の世論を一層刺激しています。麻生派が「情報公開型派閥」として新たな存在感を見せつつある点も注視すべきでしょう。

まとめ

麻生派の内部における賛否の分裂は、総裁選前倒しを巡る議論の縮図ともいえます。派閥全体としては明確な統一姿勢を示していませんが、個々の議員の判断が党内の流れを左右する重要な要素となっています。今後、麻生派の動きが自民党全体の方向性を決定づける可能性は高く、その行方は総裁選の行く末を占う上で欠かせない視点となるでしょう。

SNSで表明された議員の前倒し賛成意見

総裁選前倒しを巡る議論の中で特筆すべき動きのひとつが、議員自身がSNSを通じて賛否を表明するという新しい現象です。従来であれば派閥会合や記者会見などの場で意見を示すのが主流でしたが、近年はSNSが政治コミュニケーションの重要な手段となっており、議員の立場がより直接的に国民に届くようになっています。その象徴的な事例が、麻生派の高村法務副大臣による前倒し賛成表明です。

高村副大臣のSNS投稿

高村副大臣は9月2日夜、自身の公式SNSアカウントで「総裁選は前倒しすべき」との意見を公にしました。この投稿は瞬く間にメディアで取り上げられ、党内外に大きな波紋を広げました。特に注目すべきは、彼の発言が派閥内の方針と必ずしも一致していなかった点です。これにより、麻生派が一枚岩ではないことが浮き彫りになり、党内議論の流動性を一層際立たせました。

SNS発信が持つ意味

SNSを通じた発言は、党内での水面下の調整を経ずに、議員が直接世論に語りかける手段です。これは従来の「派閥政治」に対するアンチテーゼともいえる動きであり、若手議員を中心に広がりつつあります。高村副大臣の発信はその先駆け的な事例であり、SNSを活用することで自らの政治的立場を鮮明にし、国民に対しても「透明性のある政治家」というイメージを訴求する効果を生んでいます。

党内への波及効果

このSNSでの表明は、他の議員にとっても大きな刺激となりました。「自分も立場を明らかにすべきではないか」という圧力が働き、結果として党内議論の可視化が進んでいます。派閥会合などの閉じられた場でしか聞こえなかった声が、国民に直接届くようになったことで、党執行部にとってもコントロールが難しい状況が生まれているのです。

世論の反応

高村副大臣の投稿には、多くの支持コメントが寄せられました。「変化を求める声に応えてくれた」「党内からの勇気ある発信だ」といった肯定的な意見が目立ち、世論の一部では「総裁選前倒し」を後押しする空気が広がっています。一方で「SNSで軽々しく発言すべきではない」との批判もあり、SNS発信のリスクと影響力の大きさが改めて浮き彫りになりました。

メディア報道の役割

SNS投稿が話題になると、メディアはすぐにこれをニュースとして取り上げます。高村副大臣の発言も例外ではなく、テレビや新聞で大きく報道されました。結果として、SNS上の発言が党内議論を飛び越えて国民全体に広がり、世論形成に直結するという新しい流れが確立しつつあります。メディアとSNSが相互作用しながら政局を動かしているのです。

今後の展望

SNSでの前倒し賛成表明は、今後も他の議員に波及する可能性があります。もし複数の議員が同様の発信を行えば、派閥の統制力は相対的に弱まり、党内民主主義の新しい形が広がるかもしれません。これは一方で、党内の分裂を助長するリスクも伴いますが、国民にとっては「見える政治」が進むことを意味します。総裁選の行方を占う上で、SNSの存在感は無視できないものとなっています。

まとめ

高村副大臣のSNSでの前倒し賛成表明は、自民党内の議論を大きく揺さぶる出来事となりました。SNSを活用することで、議員が直接世論に働きかけ、党内の意思決定にも影響を与える新しい時代が到来しています。今後、他の議員がどのようにSNSを活用し、自らの立場を発信していくのかが、政局の重要なカギとなるでしょう。

高市前経済安保相の発言と会食の背景

自民党の総裁選前倒し論が加速する中で注目を集めているのが、高市早苗前経済安全保障担当相の動向です。2024年の総裁選で石破首相と激しく争った高市氏は、次期リーダー候補の一人として常に名前が挙がる存在であり、その発言や行動が党内外に与える影響は小さくありません。今回も高市氏は「リーダーの責任の取り方について、自分なりの考え方がある」と発言し、自身の立場を示す姿勢を明確にしました。

高市氏の発言の意味

高市氏の発言は、単なる個人的見解にとどまりません。彼女が語った「リーダーの責任」という言葉は、石破首相に対して辞任を含む責任ある行動を求める含意があると受け止められています。これにより、党内では「高市氏が次期総裁選への布石を打ったのではないか」との見方が一層強まりました。高市氏は女性リーダーとしての存在感も高く、国民の間でも一定の支持を得ているため、その動きは政局に直結するインパクトを持ちます。

支持議員との会食

高市氏は9月2日夜、自身を支持するおよそ10人の議員と会食を行いました。この会合は公式な派閥会合ではなく、いわば政策グループ的な集まりですが、総裁選を巡る議論が中心となったことは間違いありません。会食に参加した議員の多くは高市氏を将来のリーダーとして期待しており、前倒し論が具体化する中で「高市支持グループ」がどのような行動を取るかが注目されています。

高市氏の戦略

高市氏は表立って「総裁選に出馬する」とは宣言していませんが、その言動の端々に戦略性が見て取れます。まず、石破首相に対して責任論を投げかけることで、世論の注目を集めつつ、自身の存在感をアピールしています。また、会食を通じて支持基盤を固めると同時に、他派閥の若手や中堅議員への接触を図ることで、次の展開に備えているとみられます。

党内での立ち位置

高市氏は党内で必ずしも最大派閥に属しているわけではありません。しかし「女性初の総裁候補」という独自の立ち位置と、政策面での強い発信力を武器に存在感を発揮しています。特に経済安保という新しい分野での実績が評価されており、「時代の変化に対応できるリーダー」としての期待が高まっています。そのため、石破政権に代わる選択肢として有力視されるのは自然な流れといえるでしょう。

会食の持つ象徴性

高市氏が支持議員と会食を行ったことは、単なる懇談以上の意味を持ちます。これは「グループとしての結束」を内外に示す行為であり、党内の他勢力に対しても牽制となります。特に、次期総裁選で誰が出馬するのか流動的な中で、少人数でも結束した支持グループを持つことは大きな強みとなります。高市氏が今後、どのタイミングで明確な意思表示をするかが、政局を占う重要なポイントになるでしょう。

まとめ

高市前経済安保相の発言と会食は、総裁選前倒し論議における重要な布石といえます。彼女が示した「リーダーの責任」という言葉は石破首相への圧力となると同時に、自身の存在感を際立たせるものでした。支持議員との会食を通じてグループの結束を固めた高市氏が、今後どのような行動に出るのか——その一挙手一投足が日本政治の未来を大きく左右する可能性があります。

今後の総裁選の展望と各派閥の動き

参院選後の総括を経て、自民党内では総裁選前倒しを巡る議論が激化しています。石破首相への辞任要請、麻生最高顧問の発言、そして各派閥内での賛否の揺れなど、党内情勢はかつてないほど流動的です。今後の展開を占う上で欠かせないのは、各派閥の動きと、それがどのように総裁選の構図を形作っていくかという視点です。

細田派(最大派閥)の動向

自民党最大派閥である細田派は、従来から党のリーダー選びに大きな影響力を持ってきました。しかし、派内でも意見が分かれており、統一候補を立てるかどうかが焦点となっています。若手は刷新を求める声が強い一方、ベテランは安定を重視する傾向にあり、前倒しに対する立場を巡って調整が続いています。

麻生派のキャスティングボード

麻生派は43人規模と中堅ながらも、今回の政局でキャスティングボードを握る存在です。麻生最高顧問自身が前倒し支持を表明したことで、他派閥への影響が波及しています。派内に賛否両論があるものの、麻生氏の発言が「党内世論」を形成しつつあるのは確かです。今後、麻生派がどちらに傾くかが総裁選の勝敗を左右する可能性があります。

茂木派・二階派の戦略

茂木派や二階派といった中堅派閥は、総裁選において常に戦略的に動く傾向があります。独自候補を擁立するよりも、有力候補との連携を模索し、影響力を最大化するのが彼らのスタイルです。今回も、前倒しの流れを見極めながら、勝ち馬に乗る形で動く可能性が高いと見られています。

高市グループの存在感

高市前経済安保相を支持するグループは小規模ながらも結束力が強く、今後の総裁選で無視できない存在となっています。彼女が前倒し論議の中で積極的に発言することで、党内外から「次期リーダー候補」としての認知度がさらに高まりました。高市氏が出馬に踏み切るかどうかは、政局の大きな転換点となるでしょう。

石破首相の対応

石破首相にとって、今回の前倒し論は極めて厳しい局面です。辞任を受け入れれば総裁選が早期実施となり、党内の刷新が進みます。しかし辞任を拒めば、党内対立が激化し、支持率の低下が加速する恐れがあります。石破氏の対応次第で、今後の政局の方向性は大きく変わることになります。

野党と世論の影響

与党内の混乱は、野党にとって攻勢を強める好機です。すでに立憲民主党や日本維新の会などは「与党の内紛」として批判を強めており、世論の支持を得る動きを加速させています。さらに、国民世論そのものが「変化」を求めている中で、自民党がどう応えるかが選挙戦の勝敗を決める要素となります。

総裁選のシナリオ

今後考えられるシナリオは大きく三つあります。

- 前倒し実施シナリオ: 石破首相が辞任を受け入れ、早期に総裁選が実施される。

- 現状維持シナリオ: 辞任を拒否し、予定通りのスケジュールで総裁選が行われる。

- 党内分裂シナリオ: 前倒しを求める動きが強まり、党内が分裂状態に陥る。

どのシナリオになるかは、派閥間の駆け引きと世論の反応によって決まります。特に、麻生派と細田派の動きが最大のカギを握っているといえるでしょう。

まとめ

今後の総裁選は、自民党の未来を決定づける極めて重要な局面です。各派閥の動き、石破首相の対応、そして世論の声が交錯し、政局はかつてないほど不透明さを増しています。日本政治の舵取りがどのように行われるのか、国民の注目が集まる中で、自民党は重大な選択を迫られています。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]

[…] […]