自民党総裁選2025最新情報|石破茂VS続投派、臨時総裁選の行方と権力闘争

序章 – 石破総理誕生へのカウントダウン

2025年、日本の政治は大きな転換点を迎えようとしています。自民党内での権力構造が揺らぎ、石破茂氏が次期総理として急速に注目を集めています。これまで長らく続いてきた「派閥による総理選出の流れ」に変化が生じ、臨時総裁選の開催が現実味を帯びてきました。

石破氏はかねてから「国民に開かれた政治」を掲げ、派閥に依存しない姿勢を貫いてきました。そのため、既存の自民党の権力構造とは一線を画す存在として評価されています。こうした背景から、党内外で石破氏の総理就任を望む声が広がり、世論調査においても高い支持を得ています。

今回の動きが注目されるのは、通常の総裁選とは異なり「臨時総裁選」の可能性が浮上している点です。通常、総裁選は任期満了に伴い定期的に行われますが、現職総理の求心力低下や党内分裂の兆候が強まると、臨時に開催されるケースがあります。まさに今がその状況にあたり、政界関係者の間では「石破総理誕生へのカウントダウンが始まった」との見方が強まっています。

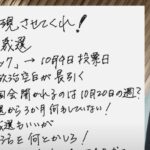

さらに今回の動きを加速させているのが、総裁選を巡る「圧力」や「脅し」の存在です。青山繁晴氏による暴露発言をきっかけに、党内での不透明な力学が明るみに出つつあります。このような状況は、党内民主主義のあり方や、国民が自民党をどのように評価するかにも直結する重大な問題です。

本記事では、石破総理誕生を巡る政治の舞台裏を8つの視点から徹底解説していきます。序章にあたるこのパートでは、まず石破茂氏がなぜ「次期総理候補」として強く支持されているのか、そして臨時総裁選がなぜ注目されるのかを整理しました。

続くパートでは、青山繁晴氏の大暴露を中心に、総裁選を巡る緊迫した状況をさらに深掘りしていきます。

青山繁晴の大暴露 – 総裁選管理メンバーの「脅し」とは?

臨時総裁選を巡る動きが加速する中で、事態を大きく揺るがせたのが、参議院議員の青山繁晴氏による「総裁選管理メンバーによる脅し」の暴露発言です。青山氏はこれまで数々の政界の裏側を指摘してきましたが、今回の発言は自民党内部に深刻な波紋を広げています。

青山氏によれば、一部の総裁選管理委員が「臨時総裁選を支持する動きを見せれば、政治生命に関わる不利益を被る」といった圧力を、党内議員に対して水面下で行っていたというのです。これは単なる調整や説得を超え、まさに「脅し」とも受け取れる行為であり、党内民主主義の根幹を揺るがす重大問題といえます。

こうした圧力は、石破茂氏の浮上を阻止しようとする「続投派」の一部によって仕掛けられていると見られています。続投派にとって、石破氏の総裁就任は自らの影響力低下を意味します。そのため、裏工作によって臨時総裁選の流れを止めようとする動きが強まっているのです。

青山氏の発言が注目されるのは、そのタイミングにも理由があります。まさに小林史明副大臣や複数の政務官が辞任を示唆し、臨時総裁選開催の動きが勢いを増している時期に暴露が行われたのです。これにより、「続投派の脅し」という構図が鮮明化し、党内の緊張は一気に高まりました。

この「脅し」発言が真実であるか否かは今後の検証を待つ必要があります。しかし、党内議員の間では「やはり水面下で圧力が存在していたのか」という声が広がり、石破派を中心とする改革志向の議員にとっては大きな追い風となっています。逆に続投派は強硬姿勢をとればとるほど世論の反発を招きかねず、ジレンマに陥っているのが現状です。

総裁選管理メンバーは本来、公正中立な立場で選挙を運営する役割を担う存在です。その人物たちが「脅し」ともとれる発言を行ったとなれば、自民党全体の信頼性にも関わる大問題に発展しかねません。つまり、この問題は単なる党内抗争にとどまらず、国民が政治に抱く不信感をさらに高める可能性を秘めているのです。

今回の暴露をきっかけに、党内外からは「臨時総裁選は不正のない透明性ある形で行うべきだ」との声が強まっています。石破氏を支持する議員はもちろん、中立を装っていた議員たちも態度を明確にせざるを得ない状況になりつつあります。青山氏の発言は、まさに党内の空気を大きく変えたと言えるでしょう。

次のパートでは、この暴露によって現実味を帯びてきた臨時総裁選の具体的な動きについて、さらに詳しく掘り下げていきます。

臨時総裁選への動き出し

青山繁晴氏の暴露発言をきっかけに、党内の空気は一気に緊迫感を増しました。こうした中で注目されているのが、臨時総裁選の開催です。通常の総裁選は総裁任期に合わせて行われますが、今回のように「党の求心力が急速に低下し、執行部の統制が効かなくなった場合」には、臨時に選挙が実施される可能性が生じます。まさに現在の自民党は、その条件を満たしつつあるのです。

背景には、現執行部への不信感の高まりがあります。続投派による圧力や強硬な姿勢が露呈することで、党内の不満が爆発寸前まで膨れ上がってきました。とりわけ若手や中堅の議員たちは「このままでは次の衆議院選挙で戦えない」という危機感を強めており、その受け皿として石破茂氏の存在が際立ちつつあります。

石破派を中心に広がる賛同の輪

石破氏はこれまで派閥政治に距離を置き、独自の政策提言を続けてきました。そのため「派閥に縛られず自由に意見を言える政治家」として評価され、若手議員からの信頼が厚いのが特徴です。今回の臨時総裁選の議論が広がる中で、石破派のみならず、中立を装っていた議員や改革志向のグループが次々と賛同を表明し始めました。

特に注目すべきは、小林史明副大臣や複数の政務官による辞任表明です。これは単なる抗議ではなく、明確に「臨時総裁選の開催」を後押しする政治的メッセージでした。こうした行動が domino のように広がり、石破派を軸にした新しい勢力図が形成されつつあるのです。

開催までのシナリオ

臨時総裁選の開催には、党内手続きとしていくつかのハードルがあります。まずは一定数以上の議員から開催要請が提出されることが前提となります。その後、党の総務会や執行部が議題として取り上げ、開催の是非を決定します。しかし現状では、続投派が依然として強い影響力を持っているため、スムーズに決まるとは限りません。

それでも情勢は続投派にとって厳しくなりつつあります。なぜなら、党内の反発が強まり、さらに世論の大多数が石破氏の総裁就任を望んでいるからです。世論調査においても石破氏は常に高い支持を得ており、選挙を意識する議員にとって無視できない存在になっています。

もしこのまま党内対立が激化すれば、続投派は求心力を完全に失い、臨時総裁選の開催を認めざるを得なくなるでしょう。逆に強硬に抵抗すればするほど「党内民主主義を否定する勢力」として世論の批判を浴びる可能性が高く、結果的に石破氏を有利にするだけです。

このように、臨時総裁選はもはや「開催するか否か」という段階を超え、「いつ、どのような形で開催されるのか」というフェーズに入りつつあります。石破氏を支持する議員にとっては追い風であり、続投派にとっては最大の試練となる局面です。

次のパートでは、この臨時総裁選の動きをさらに加速させた小林史明副大臣や政務官らの辞任について詳しく解説していきます。

小林史明副大臣・政務官らの辞任表明

臨時総裁選の議論が加速する中で、大きなインパクトを与えたのが小林史明副大臣と複数の政務官による辞任表明です。この動きは単なる個人的な決断ではなく、党内の空気を一変させる政治的メッセージとなりました。

小林史明副大臣の辞任表明の背景

小林史明氏は自民党内でも「改革志向の若手」として知られてきました。デジタル政策や社会制度の刷新に積極的に取り組み、若い世代からの支持も厚い人物です。そんな小林氏が辞任を決断した背景には、現執行部による強引な続投姿勢への不信感がありました。

特に問題視されたのが、「臨時総裁選の開催を阻止するための圧力」です。青山繁晴氏が暴露した「総裁選管理メンバーの脅し」と同じ構図が小林氏の周辺でも見られ、政治家としての信念を守るためには辞任という形で抗議するしかなかったとされています。小林氏の行動は「若手議員の本音」を代弁したものであり、党内に大きな波紋を広げました。

政務官らの辞任が持つ意味

小林氏に続き、複数の政務官が辞任を示唆したことも注目されています。政務官は国政運営を支える役職であり、通常は政策実務を優先して職務に専念する立場です。その彼らが一斉に辞任を表明したのは、「現執行部の下では職務を果たせない」という強烈なメッセージにほかなりません。

政務官の辞任は、執行部に対する信任の崩壊を象徴しています。彼らは決して派閥の論理だけで動く立場ではなく、むしろ政策遂行を最優先するポジションです。その人物たちが職を辞してまで臨時総裁選を支持するということは、党内の危機感がいかに深刻であるかを示しています。

党内バランスへの影響と波及効果

小林史明氏と政務官らの辞任表明は、自民党内のパワーバランスに直接的な影響を与えました。第一に、「続投派=権力維持のために圧力を行使する勢力」というイメージを国民に与え、続投派の正当性を大きく傷つけました。第二に、これまで中立的な立場を保ってきた議員たちに対して「どちらの側につくのか」を迫る分水嶺となったのです。

また、この動きはメディアや世論にも波及しました。報道各社は小林氏らの辞任を大きく取り上げ、国民の間では「やはり党内で相当な圧力があるのではないか」という認識が広がりました。その結果、石破茂氏を支持する流れが一層強まるという副次的効果も生まれています。

さらに、若手や中堅議員たちが続々と石破支持に回りつつあり、「石破新体制」を想定した動きさえ見え始めました。つまり小林氏らの辞任は、単なる一議員の行動ではなく、党内再編のトリガーとして機能したのです。

このように、小林史明副大臣や政務官の辞任表明は、臨時総裁選の開催を求める動きを一気に現実化させました。続くパートでは、この辞任劇によってますます際立った続投派の抵抗と「脅し」の構造について詳しく見ていきます。

続投派の抵抗と「脅し」の構造

臨時総裁選が現実味を帯びる中で、最大の抵抗を見せているのが現執行部を支持する「続投派」です。彼らにとって、石破茂氏の台頭は単なる政権交代にとどまらず、派閥構造そのものを揺るがす脅威となります。そのため続投派はあらゆる手段を用いて現体制の維持を試みていますが、その中で問題視されているのが「脅し」とも言える圧力の構造です。

続投派の戦略と背景

続投派の戦略は大きく分けて二つあります。ひとつは党内掌握の徹底です。役職人事や予算配分を通じて議員を縛りつけ、体制維持を図るという古典的な手法です。もうひとつは時間稼ぎです。臨時総裁選の開催を先延ばしにし、石破支持の勢いが衰えるのを待つ狙いがあります。

しかし、こうした戦略は限界を迎えつつあります。国民世論は石破氏への期待を強めており、続投派がどれほど党内で結束を固めても、外部からの圧力に耐えきれなくなっているのが現状です。それでも彼らが強硬姿勢を崩さないのは、自らの政治的地位と影響力を守るために他なりません。

圧力や「脅し」の具体的な手口

青山繁晴氏が暴露したように、総裁選管理メンバーによる「臨時総裁選を支持すれば不利益を被る」という圧力は、続投派の典型的な手口のひとつです。具体的には、以下のような形が取り沙汰されています。

- 人事での報復:臨時総裁選を支持した議員が次の内閣や党内役職から外される可能性を示唆する。

- 選挙支援の打ち切り:選挙区での資金援助や応援体制を停止するという圧力。

- 派閥内での孤立化:賛同議員に対して「裏切り者」のレッテルを貼り、党内での立場を弱める。

これらはいずれも政治家にとって致命的な打撃となりうるものであり、圧力を受けた議員が沈黙を余儀なくされる要因となってきました。まさに「脅し」とも言える構造が、党内に根強く存在しているのです。

過去の政局との比較

日本の政治史を振り返れば、派閥の力学による「脅し」や「締め付け」は決して新しいものではありません。たとえば昭和の時代には、派閥領袖が人事権を握り、議員たちはその庇護の下で活動してきました。そのため、派閥に逆らえば即座に政治生命が危うくなるという構図が常態化していたのです。

しかし、現代は状況が大きく異なります。インターネットやSNSの普及により、党内の動きは即座に国民に共有され、透明性の欠如は瞬時に批判の的となります。過去のように密室での脅しや調整が通用しにくくなっているのです。続投派が従来型の圧力を用いたことで、むしろ世論の反発を招き、石破支持の動きを加速させる結果になっています。

続投派が直面するジレンマ

続投派にとって最大のジレンマは、強硬姿勢を取れば取るほど「党内民主主義を否定する勢力」として批判される点です。一方で、妥協して臨時総裁選を容認すれば、自らの権力基盤が一気に崩壊するリスクがあります。つまり、どちらに進んでも失点は避けられない状況に追い込まれているのです。

このジレンマをどう乗り越えるかが続投派にとっての最大の課題ですが、現時点では明確な出口は見えていません。むしろ内部での動揺が広がり、一部の議員が石破支持へと転じる可能性すら指摘されています。

次のパートでは、このような続投派と石破派の対立が自民党内の分裂と権力闘争にどのように発展していくのかを詳しく見ていきます。

自民党内の分裂と権力闘争

臨時総裁選の可能性が高まる中で、自民党はかつてないほどの分裂と権力闘争の様相を呈しています。石破茂氏を推す勢力と、現執行部の続投を望む勢力との対立は、党の内部に深い亀裂を生み出しつつあります。この亀裂が修復不能なレベルに達した場合、自民党は分裂政党の烙印を押され、次の選挙に致命的な影響を及ぼしかねません。

石破派 vs 続投派の対立構造

石破派の特徴は「派閥の利害よりも政策本位で動く」という姿勢です。これまでの自民党にありがちな派閥間の取引に依存せず、国民目線の政策提案を重視してきたため、改革志向の若手や無派閥議員の支持を得ています。さらに世論調査でも高い人気を誇り、党内外から「次期総理にふさわしい」との評価が集まっています。

一方の続投派は、現執行部と既存の派閥構造に強く依存しています。人事権や予算配分を背景に影響力を維持してきた彼らにとって、石破氏の台頭は既得権益の喪失を意味します。そのため、臨時総裁選の開催そのものを阻止しようとする強硬姿勢を崩していません。この構図が、現在の自民党を二分している大きな要因なのです。

各派閥の思惑と支持基盤

自民党内の主要派閥は、それぞれ異なる思惑を持って動いています。ある派閥は「選挙で勝てる候補」として石破氏を支持しつつ、他方では「権力維持」の観点から続投派に肩入れする派閥も存在します。この複雑な利害調整が進まないまま、対立が先鋭化しているのが現状です。

特に注目されるのは、中堅・若手議員の動きです。彼らは派閥の縛りを嫌い、有権者の支持を重視する傾向が強いため、世論に人気のある石破氏を支持する流れが広がっています。対照的に、ベテラン議員の多くは自らの地位や役職を守るため、続投派に残ろうとしています。この世代間の断層が党内分裂をさらに深刻化させているのです。

党内分裂が次期選挙に与える影響

党内対立の激化は、必然的に次期衆議院選挙に影響を及ぼします。国民にとって、権力闘争に明け暮れる与党の姿は信頼を損なう要因であり、野党にとっては格好の攻撃材料となります。もし臨時総裁選を巡る混乱が長引けば、自民党の支持率は低下し、野党勢力が台頭する可能性も否定できません。

一方で、石破氏が総裁に就任すれば「刷新感」を前面に打ち出すことができ、失われた信頼を回復するきっかけとなるでしょう。特に無党派層や若い世代からの支持を取り込むことができれば、自民党は再び選挙で優位に立つことが可能です。つまり、自民党が次の選挙で勝てるかどうかは、この権力闘争の帰結にかかっていると言えます。

いずれにしても、自民党は今、重大な岐路に立たされています。石破派と続投派の対立は単なる総裁選の争いではなく、党の未来を決定づける歴史的な分岐点となる可能性があるのです。

次のパートでは、この権力闘争を注視する国民やメディアがどのように反応しているのか、そして世論がどのように変化しているのかを詳しく解説します。

国民の反応とメディアの報道姿勢

石破茂氏を巡る臨時総裁選の動きは、党内だけでなく国民やメディアにも大きな波紋を広げています。自民党の権力闘争が可視化されたことで、国民の関心はかつてないほど高まり、世論調査やSNS上の議論が政治の流れを左右するほどの影響力を持ち始めています。

世論調査の動向

各種世論調査では、石破氏は一貫して「次期総理にふさわしい人物」ランキングの上位に名を連ねています。特に注目すべきは、無党派層や若年層での支持率が高い点です。既存の政治に不満を抱く層にとって、石破氏は「改革を期待できる候補」として映っているのです。

一方で続投派に対する評価は厳しく、国民の多くが「権力維持のために動いている」と見なしています。臨時総裁選を阻止しようとする動きは、「国民不在の政治」として否定的に捉えられており、もし続投派が強引に体制を維持すれば、自民党全体の支持率低下につながる可能性が高いとされています。

メディアの報道姿勢と論点の違い

メディアの報道姿勢もまた、国民の認識に大きな影響を与えています。全国紙やテレビ局の一部は「石破人気」を強調し、改革派の動きをポジティブに報じています。他方で、保守系の一部メディアは「党内混乱」を前面に出し、臨時総裁選そのものをリスクとして報じる傾向があります。

論点の違いは、報道の焦点にも現れています。あるメディアは「青山繁晴氏の暴露」を大きく取り上げ、続投派による圧力を批判的に伝えています。別のメディアは「小林史明副大臣の辞任」を中心に報じ、若手の動きを「世代交代の象徴」と位置づけています。このように、報道の切り口次第で国民の受け止め方も大きく変わっているのです。

SNSでの国民の声と拡散力

SNSの影響力は無視できません。Twitter(X)やYouTube、Instagramなどでは、石破氏を支持する声が相次ぎ、ハッシュタグ運動や動画拡散によって世論形成が進んでいます。特に若年層はテレビや新聞よりもSNSを通じて情報を得ているため、ネット上の空気が政治に直接影響を与える時代になっているのです。

一方で、続投派を擁護する意見も一定数見られます。ただしその多くは「現状維持の安定」を理由にしており、積極的に支持を広げる力は弱いと分析されています。結果として、SNS上では石破支持の声が圧倒的に優勢であり、この流れが党内議員の判断にも影響していると考えられます。

このように、世論調査・メディア報道・SNSの三要素は相互に影響し合いながら、臨時総裁選を巡る政治状況を大きく動かしています。特にSNSを通じた国民の声は、党内力学に直接的な圧力をかける新しい政治の形として注目されているのです。

次のパートでは、こうした国民の声やメディア報道を背景に、今後どのようなシナリオが想定されるのか、石破総理誕生の可能性と臨時総裁選の行方について詳しく展望していきます。

今後の展望とシナリオ予測

石破茂氏を中心に巻き起こった臨時総裁選の議論は、もはや単なる党内の権力争いを超えて、日本政治の未来を左右する歴史的局面へと発展しています。ここでは、石破総理誕生の可能性、臨時総裁選開催の実現性、そして日本政治が進むであろう複数のシナリオを展望します。

石破総理誕生の可能性と条件

世論調査での高い支持率や、若手・中堅議員を中心とした支持の拡大を踏まえると、石破氏が次期総理に就任する可能性は十分にあります。特に、国民の間で「石破氏こそ改革を実現できるリーダー」という期待感が高まっていることは大きな追い風です。

ただし、石破氏が総理に就任するにはいくつかの条件があります。まずは臨時総裁選の開催が実現すること。これがなければ現体制の続投が既定路線となり、石破氏にチャンスは訪れません。次に、派閥横断的な支持の獲得です。石破派だけでは数が足りないため、中立派や一部の大派閥の協力を取り込む必要があります。そして最後に、世論の圧倒的な支持を維持すること。国民の後押しが強ければ強いほど、党内で石破支持に回る議員は増えるでしょう。

臨時総裁選開催の実現性

臨時総裁選の開催には、党内の正式な手続きが必要です。通常は総裁任期の満了まで選挙は行われませんが、現執行部の求心力が低下し、執行部そのものが機能不全に陥った場合には例外的に開催される可能性があります。今回のケースはまさにその条件に該当しつつあり、開催の実現性は極めて高まっていると言えるでしょう。

特に、小林史明副大臣や政務官らの辞任は「執行部に対する不信任」の象徴であり、この動きが拡大すれば続投派は臨時総裁選を阻止しきれなくなります。さらに、青山繁晴氏の暴露によって「続投派の圧力構造」が国民に明らかになったことで、党として透明性を保つためにも選挙実施は避けられない状況となりつつあります。

日本政治の未来シナリオ

ここから想定される日本政治の未来シナリオは、大きく三つに分けられます。

- シナリオ1:石破総理誕生による刷新

臨時総裁選が開催され、石破氏が勝利すれば、自民党は「刷新感」を前面に打ち出すことができます。国民の信頼を回復し、若手中心の新体制によって政策改革が進む可能性が高まります。この場合、次期衆議院選挙でも有利に戦えるでしょう。 - シナリオ2:続投派による体制維持

続投派が臨時総裁選を阻止し、現執行部が体制を維持する場合、党内の不満はくすぶり続けます。世論の反発も強まり、支持率低下を招く恐れがあります。結果として、選挙では野党が勢力を伸ばす可能性が高いシナリオです。 - シナリオ3:党内分裂による新勢力の誕生

石破派と続投派の対立が激化し、党が分裂する可能性も否定できません。この場合、新たな政治勢力が誕生し、政界再編が進む可能性があります。短期的には混乱が避けられませんが、長期的には日本政治の新しい枠組みが形成されるかもしれません。

いずれのシナリオにおいても、日本政治は大きな変化の入り口に立っています。臨時総裁選の行方は、単に自民党のリーダーを決めるだけでなく、国民がどのような政治を望むのかを示す試金石となるでしょう。

本記事では石破総理誕生を巡る動きを8つの視点から解説してきましたが、最終的な決断を下すのは自民党議員だけでなく、国民の世論そのものです。今後の展開を注視し、日本政治の新しい幕開けを見届ける必要があります。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 自民党総裁選2025最新情報|石破茂VS続投派、臨時総裁選の行方と権力闘争 […]