「見せる会談が仕掛ける情報戦 ― 麻生太郎、森山裕、玉木雄一郎が動き出す秋の政局」

相次ぐ「異色コラボ会談」の背景

2025年8月28日――真夏の昼下がり、永田町を揺るがすニュースが次々と飛び込んできました。自民党を中心に、与野党の枠を超えた「異色の会談」が相次いで行われ、秋以降の政局を見据えた動きとして大きな注目を集めています。

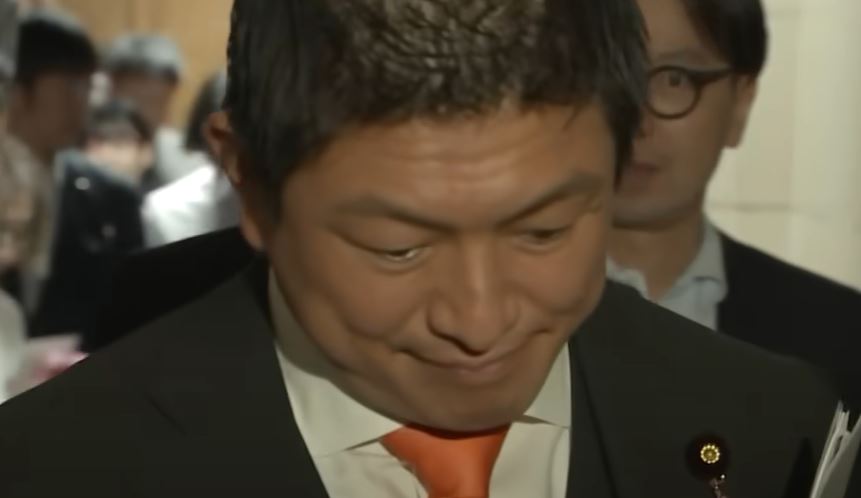

この日最も話題を呼んだのは、自民党の最高顧問を務める麻生太郎氏と、参政党代表の神谷宗幣氏による会談です。長年にわたり政界の中枢を担ってきた大ベテランと、新興勢力を率いる若手リーダーという組み合わせは、従来の政治の常識からすれば異例とも言える顔合わせでした。両者は国会運営や党の在り方について意見交換を行い、今後も接触を続ける意向を示したと伝えられています。

同じタイミングで、別の「意外な組み合わせ」も実現しました。自民党の森山裕幹事長と、政治団体「未来」を率いる安野未来氏の会談です。こちらは小規模勢力の取り込みを狙った布石とみられ、政界内外に「秋の政局が本格的に始まった」との空気を漂わせました。さらにこの場には平将明デジタル大臣も同席していたとされ、単なる形式的な挨拶にとどまらない含意が感じ取れます。

なぜ今、こうした異色の顔合わせが相次いでいるのでしょうか。背景には、自民党が派閥解体後に顕著となった分裂状態、そして少数与党という厳しい立場があります。政権運営に不可欠な国会多数派の確保に向け、与党は従来接点の薄かった小政党や無所属勢力にまで接近せざるを得ない状況に追い込まれているのです。

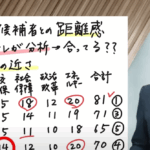

一方で、野党側も静観しているわけではありません。国民民主党の玉木雄一郎代表は、小池百合子東京都知事との会談を実施。都政や物価高対策をめぐる連携を強調し、世論形成を意識した動きを強めています。与野党双方が「見せる会談」を仕掛け合うことで、政局はますます緊迫した様相を呈してきました。

本記事では、麻生×神谷、森山×安野、玉木×小池といった一連の会談の意味を読み解きながら、今後の政局シナリオを展望していきます。まずは最初に、大きな話題を呼んだ麻生太郎氏と神谷宗幣氏の会談に焦点を当て、その背景と狙いを詳しく見ていきましょう。

麻生太郎 × 神谷宗幣:意外な接点

今回の政治ニュースで最も注目を集めたのが、自民党最高顧問の麻生太郎氏と、参政党代表・神谷宗幣氏との会談です。長年政界の重鎮として存在感を放ち続けてきた麻生氏と、草の根運動から勢いをつけた新興政党・参政党を率いる神谷氏。この両者が同じテーブルについたこと自体が、永田町に大きなインパクトを与えました。

報道によれば、この会談は麻生氏側の要請によって実現したとされています。共通の知人を通じた紹介がきっかけとも言われており、形式的な表敬訪問というよりも、今後の関係構築を視野に入れた意図的なセッティングだったことがうかがえます。会談はおよそ30分程度の短時間でしたが、和やかな雰囲気の中で進められ、国会運営や党組織のあり方をテーマに意見交換が行われたとされています。

特に注目されるのは、神谷氏が「今後も麻生氏との会談を続けていきたい」と明言している点です。これは単なる一度きりの顔合わせではなく、継続的な接触を視野に入れていることを意味します。参政党にとっては、長期的に国政で存在感を高めるために、自民党内の有力者とのパイプ作りが不可欠です。一方、麻生氏にとっても、若い世代を中心に一定の支持を集める神谷氏との関係構築は、自民党が抱える「支持基盤の高齢化」という課題に対する一つの布石となり得ます。

ここで重要なのは、会談の中心議題が「参政党の運営」ではなく、「国会運営」にあったという報道です。自民党は派閥解体後の分裂状態と少数与党という状況に直面しており、国会審議を円滑に進めるためには野党や小規模政党との連携が不可欠になっています。そのため、麻生氏が神谷氏に接近したことは、参政党を単なる「新興政党」として軽視するのではなく、政権運営上のパートナー候補として位置づけ始めていることを示唆しているのです。

もっとも、麻生氏は「リアリスト」として知られ、常に現実的な選択肢を重視してきた政治家です。したがって、神谷氏との関係が今後どこまで深まるのかは未知数です。単発的な情報戦の一環にとどまる可能性もあれば、将来的に参政党を取り込む布石となる可能性もあります。この柔軟性こそが、長年政界を生き抜いてきた麻生氏の政治スタイルと言えるでしょう。

いずれにせよ、今回の「麻生×神谷会談」は、政界の世代交代と新旧勢力の接点を象徴する出来事でした。従来は交わることのなかった両者が接近したことで、政局の構図に微妙な変化が生まれつつあるのは間違いありません。

国会運営と保守勢力の連携の可能性

麻生太郎氏と神谷宗幣氏の会談が示唆するものは、単なる「顔合わせ」を超えた重要な意味を持っています。それは、今後の国会運営において保守勢力同士が連携する可能性が浮上してきたという点です。

現在の国会は、野党が多数を占める状況にあります。自民党にとっては、国会審議を円滑に進めるための多数派形成が最大の課題であり、従来以上に小政党や無所属議員との協力が欠かせません。こうした状況下で、参政党のような新興保守政党が果たす役割は決して小さくないのです。

参政党は、従来の既成政党とは異なるアプローチで支持を拡大してきました。草の根運動やインターネットを活用した情報発信によって、若い世代や政治に不信感を抱く層から支持を集めています。これは高齢化が進む自民党の支持基盤とは対照的であり、両者の接点はむしろ補完的な関係にあります。麻生氏が神谷氏に接触したのは、こうした「世代間のギャップを埋める可能性」に期待した動きと見ることができます。

また、国会運営をめぐる課題は多岐にわたります。予算審議や法案成立のためには、単なる数合わせではなく、理念や政策面での一定の共通点が求められます。その点で、自民党内の保守派と参政党の政策的立場は比較的近く、外交・安全保障や憲法観などで共通項が少なくありません。特に安全保障環境が厳しさを増す中で、「保守勢力の結集」は現実的な国会戦略として浮上しているのです。

ただし、保守勢力の連携には課題もあります。参政党は「既存の政治に対する不満」から支持を集めており、自民党と過度に接近すれば「体制に取り込まれた」との批判を受けかねません。一方、自民党内の一部勢力からは、参政党を「扱いにくい存在」とみる声も根強くあります。そのため、両者の距離感は微妙であり、一気に協力関係が進むとは考えにくい状況です。

とはいえ、国会運営という現実的な課題に直面する中で、互いに協力せざるを得ない場面は確実に増えていくでしょう。麻生氏が示した柔軟な対応は、自民党が「保守勢力の幅を広げる必要性」を認識している証左と言えます。今後、参政党がどこまで影響力を拡大し、自民党内保守派との連携を強めていくのか――この点が、秋以降の政局を占う重要なポイントとなるに違いありません。

森山裕 × 安野未来:小規模勢力の取り込み戦略

8月28日には、麻生太郎氏と神谷宗幣氏の会談に続き、もうひとつの「異色コラボ」が永田町で話題となりました。それが、自民党幹事長・森山裕氏と、政治団体「未来」を率いる安野未来氏の会談です。こちらもまた、秋の政局をにらんだ布石として注目を集めています。

報道によれば、安野氏は自民党本部を訪れ、森山幹事長に直接面会しました。この場には平将明デジタル大臣も同席していたとされ、単なる挨拶の域を超えた会談であったことがうかがえます。平氏が紹介役を務めたとの見方もあり、背景には周到な準備があった可能性が高いと言えるでしょう。

自民党が安野氏や「未来」と接触した狙いは明確です。それは、国会運営を有利に進めるための「小規模勢力の取り込み」です。現在の自民党は派閥解体後の混乱に加え、数的優位を十分に確保できていない少数与党状態にあります。このため、まずは無所属議員や小規模政党を確実に味方につけることが急務となっているのです。

安野未来氏は、従来の大政党とは異なる立ち位置を売りにして活動してきました。その「しがらみのない政治」というイメージは、政治不信を抱える層に一定の支持を集めています。自民党としては、こうした新興勢力と接点を持つことで「自民党は開かれた政党である」というメッセージを発信できるメリットもあるのです。

一方で、安野氏にとっても今回の会談は政治的に大きな意味を持ちます。自民党の幹事長という政権中枢の人物と会談したこと自体が、彼女や「未来」の存在感を一気に高める材料となるからです。支持者にとっても「大政党に認められた」という形でポジティブに受け止められるでしょう。

しかし、安野氏が自民党に急接近することにはリスクも伴います。新興勢力としての独自性を失い、「既存政党に取り込まれた」との批判が出る可能性があるからです。森山氏にとっても、安野氏がどこまで本気で協力する意思を持っているのかは未知数であり、手探りの段階と言えます。

それでも、政局の主導権を握るためには、こうした「小さな力」を積み重ねることが極めて重要です。森山氏と安野氏の会談は、数的優位を確保するための現実的な戦略の一環であり、今後の自民党の動向を占う上で見逃せない出来事となりました。

自民党内の分裂と権力闘争

森山裕氏や麻生太郎氏による一連の会談の背景には、自民党内部の深刻な「分裂」と「権力闘争」があります。かつて自民党は派閥を軸とした強固な組織構造を誇っていましたが、現在は派閥解体の流れが進み、旧来の秩序は崩壊しつつあります。その結果、党内の力学は流動化し、誰が政局を主導するのかが不透明な状況となっているのです。

麻生太郎氏は自民党最高顧問として、長年培った人脈と経験を背景に影響力を保ち続けています。麻生氏の立場は「反石破勢力の象徴」とも言われ、総裁選をにらんだ駆け引きの中で重要な存在感を放っています。一方、石破茂氏は党内外で一定の支持を集めており、「ポスト岸田」をめぐる動きの中で台風の目となりつつあります。

こうした中、森山幹事長を中心とする執行部もまた、政権の安定運営を目指しつつ、総裁選に向けて布石を打っている状況です。今回の安野未来氏との会談も、その延長線上にあると見ることができるでしょう。少数与党という厳しい条件下で、いかに数を積み上げていくかが最大の焦点となっているのです。

自民党内の分裂は、政策面だけでなく世論への影響も大きいものがあります。かつての「一強多弱」体制とは異なり、現在の自民党は「数の力」だけでは政権を維持できません。国会運営のためには、党内外の幅広い調整が不可欠となっており、結果的に野党や小規模勢力との接触が増えているのです。

また、総裁選をめぐる権力闘争は、単なるポスト争いにとどまりません。誰が自民党を率いるかによって、日本の外交・安全保障政策や経済運営の方向性が大きく変わる可能性があるからです。そのため、党内外の関係者は水面下で激しい駆け引きを繰り広げており、今回の一連の会談もその一部として位置づけられます。

「ポスト岸田」をめぐる政局のカギは、党内分裂をいかに乗り越え、どの勢力が多数派を形成できるかにかかっています。麻生派を中心とする保守勢力が主導権を握るのか、それとも石破氏が支持を拡大するのか。あるいは森山幹事長ら執行部が新たな枠組みを作り出すのか――今後の展開は、日本政治の大局に直結する重要な分岐点となるでしょう。

野党の布石:玉木雄一郎 × 小池百合子会談

与党内で異色の会談が相次ぐ一方、野党側もまた独自の布石を打っています。その象徴的な動きが、国民民主党代表・玉木雄一郎氏と、東京都知事・小池百合子氏の会談です。両者の顔合わせは、都政と国政を結ぶ新たな連携の可能性を示すものであり、秋の政局をにらんだ野党側の戦略的な一手として注目されています。

玉木氏は今回の会談で、都政における国民民主党の存在感をアピールしました。特に、東京都議会における議席獲得を背景に、小池都知事との協力関係を強調。物価高騰対策や都民生活の支援策をテーマに、国政と地方政治の連携を前面に押し出しました。国民民主党にとっては「政策実現力を持つ野党」というイメージを強化する狙いがあります。

一方の小池百合子知事にとっても、この会談は大きな意味を持ちます。都知事としての立場を超え、国政政党との接触を演出することで、改めて全国的な影響力を誇示できるからです。将来的な国政復帰の可能性が取り沙汰される中で、玉木氏との会談は「カード」を一枚増やす効果を持ったと言えるでしょう。

注目すべきは、この会談が「見せる会談」として位置づけられている点です。単なる実務的な意見交換にとどまらず、メディアを通じて「国民民主党と都政が協力している」というメッセージを発信する狙いが強く込められていました。与党内の分裂が目立つ中で、野党側が連携の絵を描くことは、世論形成において効果的な戦略です。

また、この動きは野党再編の布石とも受け止められています。国民民主党が小池都知事との関係を深めることで、将来的に他の野党や地域政党との連携が広がる可能性があるからです。特に、国会で数の確保が難しい現状において、地方政治との連動は「新しい野党の形」として注目されています。

玉木雄一郎氏と小池百合子氏の会談は、国政と地方を結ぶ新たな政治の潮流を象徴する出来事でした。与党が分裂を抱えながら小規模勢力の取り込みに奔走する一方で、野党側は「連携による存在感強化」を戦略の中心に据え始めているのです。

「見せる会談」と情報戦の舞台裏

今回の一連の会談で特徴的だったのは、その「見せ方」にあります。麻生太郎氏と神谷宗幣氏の会談、森山裕氏と安野未来氏の会談、さらに玉木雄一郎氏と小池百合子氏の会談――いずれも記者団の目に触れる形で実施され、メディアを通じて大きく報じられました。これは偶然ではなく、明らかに戦略的な情報発信であったと考えられます。

通常、政界での重要な会合は非公開で行われ、水面下での調整を経てから結果だけが発表されるのが一般的です。しかし今回は、あえて「正面玄関からの入室」「カメラの前での握手」といった演出が目立ちました。これは、単なる意見交換の場ではなく、「世論へのメッセージ」としての意味合いが強かったことを示しています。

与党側にとっては、野党や新興勢力と接触する姿を示すことで「自民党は孤立していない」「広く連携を模索している」という印象を世論に与える効果があります。一方、野党側にとっては、大政党と対等に会談する姿を見せることで「存在感」を高めることができるのです。つまり、双方にとって「見せる会談」は政治的利益をもたらす一種のPR戦略となっています。

また、こうした情報戦は「マウンティング」の側面も持っています。どの勢力が先に誰と会談したのか、誰と距離を縮めているのか――これらは政局を占う重要なシグナルとして報じられ、党内外に影響を及ぼします。麻生氏と神谷氏の接触、森山氏と安野氏の会談、玉木氏と小池氏の連携強調は、それぞれ「主導権争い」の一環として解釈できるのです。

さらに注目すべきは、これらの会談がほぼ同時期に集中して行われた点です。偶然の一致に見えて、実際には「相手に先手を取られまい」とする政界特有の駆け引きが働いていた可能性があります。情報のタイミングや発表方法もまた、政局における重要な武器であり、政治家たちはその効果を熟知しています。

つまり今回の一連の動きは、単なる人間関係の構築ではなく、「情報戦の一部」として捉えるべきでしょう。会談そのものよりも、「会談が行われたと世論に伝わること」にこそ意味があるのです。永田町の情報戦はこれからさらに激しさを増し、秋の政局をめぐる世論形成のカギを握ることになるに違いありません。

秋の政局シナリオ:自民党の行方と野党の可能性

一連の「異色会談ラッシュ」は、単なる政治イベントではなく、秋の政局をにらんだ布石として大きな意味を持っています。では、この先の日本政治はどのようなシナリオを描いていくのでしょうか。

まず焦点となるのは、自民党の行方です。派閥解体後の自民党は、かつてのような一枚岩ではなく、複数の勢力が拮抗する分裂状態にあります。麻生太郎氏を中心とする保守勢力、石破茂氏を支持する改革派、そして森山幹事長を中心とする執行部。それぞれが「ポスト岸田」をめぐって水面下で動きを強めています。秋に総裁選が行われれば、これらの勢力がどのように結集するのかが政局の大きな分岐点となるでしょう。

同時に、自民党は「数の論理」という現実的な課題にも直面しています。単独では国会運営が難しい状況にあり、野党や小規模勢力との協力は避けられません。そのため、参政党や「未来」といった新興勢力との接触が増えており、今後も連立や協力体制を模索する動きが活発化することが予想されます。

一方、野党にも新たな可能性が広がっています。玉木雄一郎氏率いる国民民主党は、小池百合子都知事との会談を通じて「地方と国政の連携」という新しい軸を打ち出しました。立憲民主党や日本維新の会といった大きな野党だけでなく、地域政党や地方首長との協力が今後の戦略のカギを握るかもしれません。与党が分裂し弱体化するほど、野党が「選択肢」として存在感を高める余地は拡大していきます。

さらに注目すべきは、世論の動向です。国民は政治家の会談そのものよりも、「誰が未来を託せるリーダーか」を見極めようとしています。自民党が分裂を克服し安定した政権を維持できるのか、それとも野党が新しい連携軸を作り出し政権交代の可能性を示せるのか――その答えは今後の選挙や世論調査に如実に表れていくことでしょう。

「秋の政局」は、自民党の権力闘争と同時に、野党が新たな選択肢を提示できるかどうかを問う試金石です。異色の会談が次々と報じられる今こそ、永田町は激動の時代を迎えていると言えるでしょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]