石破おろし 麻生太郎が先陣を切る。石破政権に迫る進退判断:自民党大敗の背景と再建シナリオを読み解く

序章:参院選大敗と政界の激震

2025年に行われた参議院選挙は、日本の政界に大きな衝撃を与える結果となりました。長年にわたり政権を維持してきた自民党が、国民から厳しい審判を突き付けられ、大敗を喫したのです。特に、これまで盤石とされてきた都市部での議席喪失や、地方での支持離れは深刻であり、政権運営に大きな影響を及ぼしています。

この敗北は単なる議席数の減少にとどまらず、自民党が国民との距離をどれほど広げてしまったかを象徴する出来事といえるでしょう。与党としての責任を果たせていないとの批判、政策の方向性に対する不信感、さらには長期政権によるマンネリ化など、複合的な要因が積み重なり今回の結果を招いたと考えられます。

また、野党側もこれまで以上に勢いを増し、選挙戦を通じて国民の期待を取り込みました。特に、生活に直結する物価高対策や社会保障制度の改革を前面に打ち出したことが、多くの無党派層の支持を集める要因となりました。結果として、これまで自民党が保持していた優位性が崩れ、日本の政局は新たな局面を迎えています。

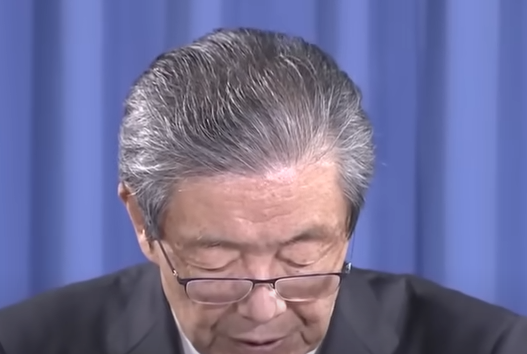

今回の選挙結果を受けて、石破首相は記者会見を開き、自らの進退について「しかるべき時期に責任を判断する」と発言しました。この言葉は、ただちに辞任を意味するものではないものの、政界全体に大きな波紋を呼んでいます。党内からは「直ちに責任を取るべきだ」という声と、「いまは政権を安定させることが先決だ」という意見が交錯し、自民党内部の分裂が顕在化しつつあるのです。

さらに、国民の間でも石破首相の発言に対する評価は分かれています。ある層からは「責任逃れだ」との厳しい批判が寄せられる一方で、「冷静に状況を見極めようとしている」と理解を示す意見も存在します。いずれにせよ、首相自身の進退問題は今後の政局に直結する重要なテーマであり、その判断が下されるタイミングは日本の政治史に残る転換点となるでしょう。

この序章では、参院選の大敗という事実を出発点に、日本政治に走った激震を整理しました。次のパートでは、石破首相が会見で示した発言の真意と、その裏にある政治的背景について掘り下げていきます。

石破首相の会見内容と進退発言の真意

参院選大敗の直後、石破首相は記者会見を開き、自らの進退について「しかるべき時期に責任を判断する」と述べました。この発言は一見すると曖昧に聞こえますが、実際には大きな政治的意味を含んでいます。国民の間では「すぐに辞任を表明しなかったのは責任回避ではないか」という厳しい意見もあれば、「現状を冷静に整理し、最適なタイミングで決断を下そうとしている」と評価する声もあります。

まず注目すべきは、石破首相が「しかるべき時期」と表現した点です。これはすぐに辞任する意思はないものの、無期限の延命を図るつもりでもないことを示しています。政権トップとして、党再建の道筋をつけるまでは責任を放棄しないというメッセージであり、同時に将来的な辞任も視野に入れていると解釈できます。

会見では、首相は自民党の大敗を「国民からの厳しい声を真摯に受け止めなければならない」と認めました。そのうえで、「経済対策や社会保障制度の改革など、国民生活に直結する課題を解決するために、現時点で職を投げ出すことは許されない」と強調しました。この発言からは、自らの責任を認めつつも、いまは政策遂行を優先すべきという強い姿勢が読み取れます。

一方で、党内外からはさまざまな解釈が広がっています。石破首相の支持派は「現実的かつ冷静な対応だ」と評価し、まずは政権を安定させることが重要だとしています。しかし、反対派は「責任を先送りしているだけ」「選挙でこれほどの大敗をした以上、ただちに辞任するのが筋だ」と批判を強めています。特に若手議員の中には、党の信頼回復にはリーダー交代が不可欠だと訴える声も出ています。

また、メディアや有識者の間でも見解は割れています。一部の政治評論家は「石破首相は辞任のタイミングを党内の動向や次期総裁選の見通しと慎重に見極めている」と分析します。つまり、党内抗争が激化している現状で拙速に辞任すれば、党の分裂をさらに深め、政権そのものが不安定化するリスクがあるというのです。

さらに、「しかるべき時期」という言葉は、外交や経済の状況とも密接に関わっています。現在、日本は国際情勢の不安定化や国内の景気低迷など、難題に直面しています。そのため、首相が唐突に辞任すれば、政治の空白が生じかねません。石破首相が慎重な言い回しを選んだのは、こうしたリスクを避ける意図も含まれていると考えられます。

結論として、石破首相の発言は「無責任に辞めるつもりはないが、永続的に居座るわけでもない」というバランスを取ったものといえます。その背景には、国民の批判をかわす狙いと同時に、党内の力学を見極めながら最適なタイミングで身を引くという計算があるでしょう。

次のパートでは、この参院選で自民党が大敗した背景について掘り下げていきます。なぜ長年政権を担ってきた自民党が国民からこれほど厳しい審判を下されたのか。その原因を探ることは、今後の政局を理解するうえで欠かせない視点です。

自民党が総括した参院選大敗の背景

参議院選挙における自民党の大敗は、単なる一時的な不振ではなく、長年にわたる政権運営の中で積み重なってきた問題が噴出した結果といえます。党執行部は選挙後の総括で「国民の信頼を失ったことが最大の敗因」と認め、政策面や組織運営の見直しが急務であるとの認識を示しました。では、具体的にどのような背景がこの歴史的敗北を招いたのでしょうか。

経済政策への不信感

まず第一に挙げられるのが、経済政策に対する国民の不信です。長期にわたる賃金の伸び悩み、物価高騰、格差拡大といった課題に対し、政府の対応は「場当たり的」「国民生活を直視していない」との批判を浴びました。特に都市部の中間層や若年層において、自民党の経済政策は実感を伴わないとの不満が強まり、投票行動に直結しました。

社会保障制度への不安

次に、少子高齢化の進行によって社会保障制度への不安が増している点も大きな要因です。年金や医療制度に対する不安は国民の最大の関心事の一つですが、政府の改革案は十分に信頼を得られませんでした。「将来世代に負担を先送りしているだけだ」との批判が強まり、自民党への支持離れを加速させたのです。

与党としての慢心と国民との乖離

また、長期政権による慢心も指摘されています。与党としての安定を背景に、政策決定過程において国民の声が軽視されていると感じる有権者が増加しました。特に重要法案の強行採決や、説明不足のまま進められる政策運営は「国民不在の政治」と受け止められ、信頼を大きく損ねました。

地方での支持基盤の揺らぎ

かつて自民党の強固な基盤とされていた地方でも、支持が揺らいでいます。農業政策や地方活性化策が期待通りの成果を上げられず、若者の流出や地域経済の停滞が続いたことが要因です。「地方創生」というスローガンが掲げられてから久しいものの、現場での実感に乏しく、失望感が広がりました。

無党派層の動向と投票率の変化

さらに注目すべきは、無党派層の動向です。今回の選挙では投票率が比較的高く、その多くが野党に流れたと分析されています。特に若年層や都市部の有権者が「現状維持では将来が開けない」との危機感から、積極的に政権交代を求める行動に出たことは、自民党にとって大きな誤算となりました。

総括としての課題

自民党執行部は選挙後の総括で「国民の声を真摯に受け止め、政策の抜本的な見直しを行う」としています。しかし、党内では「首相の指導力不足こそが敗因だ」という声と「政策そのものに国民目線が欠けていた」という声が入り交じり、責任の所在をめぐる議論が続いています。再建への道筋を描くには、単なる反省にとどまらず、国民の信頼を取り戻すための具体的な行動が求められます。

このように、参院選大敗の背景には複数の要因が絡み合っています。経済、社会保障、地方政策、政治姿勢のいずれもが課題として浮き彫りとなり、自民党が直面する壁はこれまで以上に高くなっているのです。次のパートでは、この敗北を受けて党内で高まる批判と、石破首相に突きつけられる責任論について詳しく見ていきます。

党内からの批判と求められる責任

参院選での歴史的な大敗を受け、自民党内では石破首相に対する批判が一気に噴出しました。長期政権の疲弊や政策の行き詰まりを指摘する声は以前から存在していましたが、今回の選挙結果を契機に「責任を明確にすべきだ」という意見が党内各所から上がっています。ここでは、自民党内における反応と責任論の実態について詳しく見ていきます。

主要派閥の反応

自民党内の主要派閥はそれぞれ異なる立場を取っています。保守系の一部議員は「国民の審判を真摯に受け止め、首相自らが早期に辞任すべきだ」と主張。特にベテラン議員からは「党を立て直すにはリーダー交代しかない」との声が強まっています。一方で、石破首相に近い中堅・若手議員は「今ここでリーダーを交代すれば、混乱が広がるだけだ」と擁護し、現状維持を支持する姿勢を示しています。

若手議員の不満と危機感

特に目立つのが若手議員の動きです。彼らは次世代の支持基盤を固める必要があるため、選挙での大敗は自身の政治生命に直結します。そのため「今のままでは次の選挙も戦えない」「国民の信頼を取り戻すためには新しいリーダーが必要だ」と強く訴えており、党内世代間の対立を鮮明にしています。

党内外の責任論

石破首相に対する責任論は党内にとどまらず、党外からも高まっています。連立を組むパートナーからは「信頼回復には明確な責任の取り方が必要だ」との指摘があり、野党からも「責任逃れは許されない」と追及が強まっています。こうした状況下で首相の進退は避けて通れないテーマとなっています。

擁護する立場の論理

一方で、石破首相を擁護する立場も存在します。「ここでリーダーを交代すれば、政策の一貫性が失われ、国民生活に悪影響を与える」との主張や「選挙での敗因は首相個人ではなく党全体の問題だ」とする意見です。特に外交や安全保障における石破首相の経験を評価する議員は少なくなく、続投を支持する層も根強く存在しています。

世論とのギャップ

世論調査では「石破首相は辞任すべきだ」と考える有権者が過半数を占めています。この点で、首相を擁護する立場と国民の意識には大きな隔たりがあるといえるでしょう。国民の声を軽視すれば、さらなる支持離れを招く可能性が高く、自民党としても無視できない状況です。

今後の焦点

党内の批判と責任論が高まるなか、焦点は「石破首相がいつ、どのように責任を取るのか」に集まっています。早期辞任によるリーダー交代か、一定の政策成果を示したうえでの退陣か、その選択次第で党の再建シナリオは大きく変わるでしょう。

このように、自民党内では石破首相の進退をめぐって意見が割れています。責任論が強まる中で、首相自身の決断が党の命運を左右することは間違いありません。次のパートでは、石破政権が掲げてきた政策課題と、それに対する国民の評価について掘り下げていきます。

石破政権の政策課題と国民の評価

石破政権は発足当初から「国民に寄り添う政治」を掲げ、経済再生や社会保障改革、安全保障強化といった幅広い政策課題に取り組んできました。しかし、参院選大敗という結果は、これらの取り組みに対して国民の多くが満足していなかったことを示しています。本パートでは、石破政権が掲げてきた主要政策と、それに対する国民の評価について詳しく見ていきます。

経済政策:賃金上昇と物価高のはざまで

石破政権の経済政策は、賃金上昇を実現しつつ、物価高を抑制するという難しい課題に直面しました。政府は中小企業支援や雇用環境改善を進めましたが、結果として実感できる賃上げ効果は限定的でした。その一方で、物価高が家計を直撃し、国民生活は苦しさを増しました。世論調査でも「経済政策は失敗だった」との評価が過半数を占め、選挙結果に直結したと考えられます。

社会保障改革:将来不安は解消されず

少子高齢化が進む中で、石破政権は年金制度の持続可能性や医療・介護の充実を訴えました。しかし、改革案は「小手先の対応にとどまっている」と批判され、若年層から高齢者まで幅広い世代で不満が募りました。特に年金に関しては「制度が崩壊するのではないか」という不安が根強く残り、信頼回復には至りませんでした。

安全保障政策:評価と不安の両面

安全保障に関しては、石破首相が防衛問題に精通していることもあり、一定の評価が寄せられました。防衛力の強化や同盟国との連携を重視する姿勢は国際社会からも高く評価されています。しかし国内では「防衛費増大による財政圧迫」や「国際緊張を高めるのではないか」という懸念も広がり、賛否が分かれる結果となりました。

地方創生:成果乏しく支持低下

石破政権が力を入れたもう一つの分野が「地方創生」でした。地方経済の活性化や人口減少対策に取り組みましたが、目に見える成果は限定的でした。特に若者の都市流出を止めることはできず、地域格差はむしろ拡大したとの指摘もあります。そのため地方の有権者からも失望感が広がり、かつての自民党の強固な基盤が揺らぐ結果となりました。

国民の総合的な評価

石破政権の政策に対する国民の総合的な評価は厳しいものでした。世論調査では「成果を実感できなかった」「国民生活が改善しなかった」との回答が多数を占め、参院選での大敗を裏付ける形となりました。一方で、安全保障面での安定感や危機管理能力については一定の評価があり、完全に否定されているわけではありません。

求められる方向転換

今後の課題として、自民党と石破首相には「国民生活に直結する成果を示すこと」が求められています。抽象的な政策ビジョンではなく、生活実感を伴う具体的な改善策を提示しなければ、国民の信頼を取り戻すことはできないでしょう。特に経済と社会保障においては、国民が将来に安心を持てる制度設計が不可欠です。

このように、石破政権の政策は部分的に評価されつつも、国民の期待を大きく裏切る結果となりました。次のパートでは、この敗北を受けて自民党がどのように再建を目指すのか、そのシナリオについて詳しく考察していきます。

今後の自民党再建シナリオ

参院選での大敗を受け、自民党はこれまでの政治運営を抜本的に見直さざるを得ない状況に追い込まれています。国民の信頼を失ったままでは、次の選挙でも厳しい結果が予想され、政権の存続すら危ぶまれる可能性があります。ここでは、自民党が描くべき再建シナリオについて、いくつかの観点から考察していきます。

執行部人事の刷新

まず最初に取り沙汰されているのが執行部人事の刷新です。長期にわたり同じ顔ぶれが続いたことで「変化に乏しい政党」というイメージが定着しました。若手や中堅議員を大胆に登用することで、新鮮さと活力を示すことが必要です。特に国民の期待に応えるためには、国民生活に直結する分野を担当する大臣ポストに新しい人材を起用することが求められます。

政策転換と国民目線の回復

再建に向けては、政策そのものの転換も不可欠です。経済政策では、企業支援から家計支援へと軸足を移すことが必要とされています。物価高対策や賃金の底上げに直結する施策を打ち出さなければ、国民の不満は解消されません。また、社会保障制度についても「将来への安心感」を与える具体策が求められます。国民の声を丁寧に拾い上げ、現場感覚を反映させた政策を展開できるかどうかが試されるでしょう。

党内ガバナンスの強化

自民党が直面する課題の一つに、派閥政治による内部の軋轢があります。選挙での敗北は「党内の団結不足」が原因の一つとも指摘されており、今後は派閥を超えた協力体制を築く必要があります。透明性の高い意思決定プロセスを導入し、国民に開かれた党運営をアピールすることが信頼回復につながります。

世代交代とリーダーシップの確立

自民党再建において重要なのが、世代交代の推進です。若手議員を積極的に登用するだけでなく、彼らに実質的な発言権を与え、政策形成に参加させることが必要です。これにより「変化に対応できる政党」というイメージを強めることができるでしょう。また、新たなリーダーシップの確立も重要であり、次期総裁選に向けて世代交代を象徴する人物が浮上する可能性があります。

国民との信頼関係の再構築

再建シナリオの核心は、国民との信頼関係をどう取り戻すかにあります。選挙での敗北は、国民との間に深刻な乖離が生じていることを示しました。定期的なタウンミーティングやオンライン対話の導入など、双方向のコミュニケーションを強化することが不可欠です。国民の声を政策に反映させる姿勢を示すことで、信頼回復の道が開けます。

他党との連携や政界再編の可能性

さらに、政界全体の構図を見据えた戦略も必要です。場合によっては他党との連携や政界再編を視野に入れる動きも出てくるでしょう。これまでの自民党一強体制が崩れた以上、新たな政治の枠組みを模索する動きが加速する可能性があります。国民の支持を再び得るためには、柔軟な対応力が問われます。

このように、自民党の再建には人事刷新、政策転換、ガバナンス改革、世代交代、国民との信頼関係の再構築といった多方面での取り組みが不可欠です。次のパートでは、こうした再建シナリオが実現するかどうかを左右する「政局の行方」と「次期総裁候補の動き」について詳しく見ていきます。

政局への影響と次期総裁候補の動き

参院選大敗を受けて、自民党内外では「石破首相の進退」が最大の焦点となっています。首相がどのタイミングで辞任を決断するか、あるいは続投を選ぶのかによって、日本の政局は大きく揺れ動くことになります。そして、その動きと連動して注目されているのが、次期総裁候補をめぐる駆け引きです。

早期退陣シナリオと続投シナリオ

まず考えられるのは、石破首相が早期退陣を選択するシナリオです。この場合、党内の混乱を最小限に抑えつつ、新しいリーダーの下で再出発を図ることができます。しかし、急な退陣は「政治空白」を生み、政策遂行が停滞するリスクもあります。

一方で、石破首相が続投を選ぶ場合、国民からの不信を抱えたまま政権運営を続けることになり、次の衆院選に向けてさらに厳しい状況に追い込まれる可能性が高まります。つまり、どちらの選択肢をとっても大きなリスクを伴うため、首相の判断は政局全体に深刻な影響を与えるのです。

有力な次期総裁候補

次期総裁候補として名前が挙がっているのは複数の有力政治家です。まず、党内で一定の影響力を持つベテラン議員は「経験と実績」を武器に立候補の意欲を示しています。一方で、中堅・若手の中からも「世代交代」を象徴する存在として期待を集める人物が浮上しており、次期総裁選は世代間対立の様相を呈する可能性があります。

また、党内の派閥間での駆け引きも激化しています。各派閥は自らの影響力を維持・拡大するために候補者の擁立を検討しており、候補者一本化が難航することも予想されます。結果として、総裁選は従来以上に混迷を極める可能性が高いでしょう。

野党の動きと政局への波及

自民党の混乱を受けて、野党も動きを強めています。選挙での勢いを背景に「政権交代」の機運を高める戦略を展開しており、自民党の次期総裁選の行方は野党の戦略とも密接に結びついています。もし自民党がリーダー交代によって刷新感を打ち出せなければ、野党がさらに支持を拡大する可能性もあります。

解散総選挙の可能性

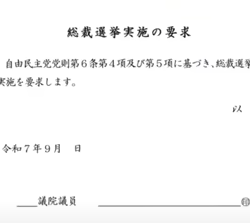

政局をめぐるもう一つの焦点は、解散総選挙の可能性です。石破首相が自らの進退を決める過程で、信を問う形で衆院解散を選択するシナリオも取り沙汰されています。ただし、参院選で大敗した直後に解散を行うことはリスクが高く、現実的には党内の合意形成が難しいとみられています。

政局の見通し

総じて言えるのは、石破首相の進退問題が日本政治の行方を大きく左右するということです。次期総裁候補の動きは既に水面下で活発化しており、党内の権力争いは今後一層激化するでしょう。そして、その帰結として日本政治は「安定か混乱か」という岐路に立たされることになります。

次のパートでは、こうした動きを踏まえ、石破首相の進退が日本政治全体に与える意味について総合的に考察していきます。

まとめ:石破首相の進退が日本政治に与える意味

参院選での歴史的な大敗は、自民党だけでなく日本政治全体に深刻な影響を与えています。その中心にあるのが石破首相の進退問題です。「しかるべき時期に責任を判断する」という言葉は、国民や党内に大きな波紋を広げ、政局の行方を左右する重要な要素となりました。本パートでは、石破首相の進退が日本政治に与える意味を総合的に整理します。

辞任した場合の影響

もし石破首相が辞任を決断すれば、自民党は新たなリーダーのもとで再出発を図ることになります。これは国民に「変化」を印象づける効果があり、失われた信頼を取り戻す一歩となる可能性があります。しかし同時に、党内の権力闘争が激化し、派閥間の対立が表面化するリスクも高まります。短期的には混乱を招く一方で、中長期的には刷新感を示せるかどうかがカギとなるでしょう。

続投した場合の影響

一方で、石破首相が続投を選んだ場合、安定した政権運営をアピールすることはできますが、国民の不信感は容易に払拭できません。世論調査では既に「辞任すべき」との声が多数を占めており、続投すれば支持率の低迷が続く可能性があります。次の衆院選での敗北リスクを抱えながらの政権運営は、極めて困難なものとなるでしょう。

自民党再建への影響

石破首相の進退は、自民党再建の方向性を大きく左右します。辞任によって新しい総裁が誕生すれば、若手や中堅の台頭を促し、党の世代交代が進む可能性があります。一方で、続投の場合は党内改革が進みにくく、従来の体制が温存されることになるでしょう。つまり、首相の判断は「変革か現状維持か」を決定づける分岐点なのです。

政局全体への影響

石破首相の進退は、自民党内だけでなく、野党や国民全体の政治意識にも影響を及ぼします。辞任すれば野党の攻勢は一時的に和らぐかもしれませんが、続投すれば「政権交代」への機運が一層高まるでしょう。さらに、国際社会においても日本の政治安定性が注視されており、首相の進退は外交・経済の分野にまで波及する可能性があります。

日本政治の転換点として

今回の参院選大敗と首相進退問題は、日本政治における大きな転換点といえます。長期にわたる自民党一強体制のほころびが顕在化し、国民は「変化」を求めていることが明確になりました。石破首相がどのような決断を下すかによって、日本の政治は安定か混乱か、大きく方向を変えることになるでしょう。

結論として、石破首相の進退は単なる一政治家の去就問題にとどまらず、日本の民主主義と政党政治のあり方を問う出来事です。今後の判断次第で、日本政治の未来は大きく変わる可能性があります。国民にとっては、その動向を注視し続けることが不可欠です。

本記事を通じて、石破首相の進退問題が持つ意味と、日本政治に与える影響について理解が深まったのではないでしょうか。今後の展開を見据えつつ、私たち有権者一人ひとりも、政治の在り方を考え続ける責任があります。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 石破おろし 麻生太郎が先陣を切る。石破政権に迫る進退判断:自民党大敗… […]