実質賃金マイナスが止まらない理由|円安・物価高・賃上げ政策の限界とは

実質賃金8カ月連続マイナスの衝撃 ― 物価高が家計を直撃

2025年8月、日本の働く人々にとって厳しい現実がまた一つ明らかになりました。厚生労働省が公表した「毎月勤労統計調査」によると、働く人1人あたりの実質賃金は前年同月比で1.4%減少。これで8カ月連続のマイナスとなり、家計の購買力が継続的に低下していることが浮き彫りになりました。

一方で、物価変動を考慮しない名目賃金は30万517円(前年比+1.5%)と、44カ月連続で上昇しています。表面上は「賃金が伸びている」と見えますが、実際には急速な物価上昇がそれを上回っており、生活実感としては「給料が増えても楽にならない」状況が続いています。

特に食品や日用品、エネルギー価格の高止まりが家計を直撃しており、物価上昇のスピードに賃金の伸びが追いつかない「悪循環」が続いています。さらに、円安による輸入コストの上昇も加わり、企業のコスト転嫁が進む中で、消費者の負担感は一段と強まっています。

こうした中、政府は「賃上げによる所得向上」を掲げてきましたが、実質賃金の低下が止まらない現状は、政策の効果が限定的であることを示しています。国民の多くが、給与明細を見ても生活のゆとりを実感できないという“賃金と物価のギャップ”に直面しているのです。

この記事では、実質賃金マイナスの背景にある構造的な課題、政府の政策対応、円安や為替の影響、そして家計と投資の二極化という新たな現実までを徹底的に解説します。

名目賃金は上がっても、実質賃金はなぜ下がるのか?

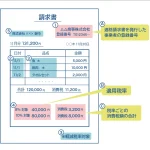

厚生労働省が公表した2025年8月の「毎月勤労統計調査」によれば、働く人1人あたりの現金給与総額(名目賃金)は30万517円と、前年同月比で+1.5%の増加を記録しました。これで44カ月連続のプラスです。

一見すると、「賃金は着実に上がっている」と思われがちですが、実際には物価の上昇率がそれを上回っているため、手取りの価値、すなわち実質賃金は1.4%減少しています。名目賃金が上昇しても、物価がそれ以上に上がれば、生活水準はむしろ下がるということです。

この「実質賃金」の算出方法は、名目賃金から消費者物価指数(CPI)の変動を反映させることで求められます。つまり、賃金上昇率よりも物価上昇率が高ければ、実質賃金は自動的にマイナスになる仕組みです。2025年夏時点でのCPI上昇率はおよそ+3%前後と、賃金上昇ペースを明確に上回っています。

また、今回の統計で注目すべきは「ボーナス(特別給与)」の減少です。名目賃金全体が伸びている一方で、特別給与の支給額が前年を下回り、総額の伸びを抑制しています。厚労省の分析によれば、今年の名目賃金伸び鈍化の主因はボーナスの減少にあるとしています。

ただし、ボーナスを除いた「きまって支給する給与(基本給+手当)」は前年比+2.0%と安定した伸びを見せています。つまり、企業は継続的な人件費増加を受け入れつつある一方で、業績連動型の賞与支給には慎重になっているのです。

このデータの裏側には、企業収益と個人所得の乖離という構造的な問題があります。企業の経常利益は依然として高水準にありますが、その利益が必ずしも従業員の可処分所得に反映されていないのです。

さらに、業種別で見ると2025年8月には卸売・小売業の名目賃金が前年同月比でマイナスに転じました。これは、商業動態統計でも確認されたように、流通現場での売上減少や就業者数の減少が賃金水準の低下を招いている可能性を示しています。

つまり、名目賃金は上昇しているように見えても、実質的な生活の豊かさは確実に後退しています。次の章では、政府が打ち出してきた物価高対策がなぜ十分に機能していないのか、その原因を掘り下げていきます。

政府の物価高対策とその限界 ― 賃上げ政策はなぜ実質賃金の改善につながらないのか?

政府はここ数年、企業に対して積極的な賃上げを要請し、賃上げを行った企業に税制上の優遇措置を与えるなど、いわゆる「賃上げ主導型の物価高対策」を進めてきました。また、最低賃金も全国平均で1,004円と過去最高を更新するなど、政策面では前向きな動きが続いています。

しかしながら、こうした政策にもかかわらず、実質賃金は8カ月連続でマイナス。政府の想定した「賃金上昇→消費拡大→経済成長」という好循環は実現していません。その理由は大きく分けて三つあります。

① 生産性の上昇を伴わない賃上げ

最も根本的な問題は、企業の生産性向上が追いついていないことです。企業が業績を伴わずに人件費を増やせば、その負担は最終的に商品やサービスの価格へ転嫁され、結果的に物価上昇を加速させることになります。これは「賃上げがかえって実質賃金を押し下げる」という逆説的な現象です。

② 物価上昇を抑える政策の欠如

政府は賃上げ政策に注力する一方で、物価そのものを抑制する具体的な対策が乏しいのが現状です。エネルギー補助金や一時的な価格抑制策は実施されてきましたが、根本的な要因である円安・輸入コストの高止まりへの対応は後手に回っています。

③ 中小企業への支援不足

大企業では賃上げの動きが広がっていますが、労働人口の7割を占める中小企業では依然として賃上げ余力が乏しいままです。原材料や仕入れコストの上昇分を販売価格に転嫁できず、結果として人件費を上げられない企業が多数を占めています。この構造的な格差が、全国平均としての実質賃金の改善を妨げているのです。

つまり、現状の政府施策は「名目賃金を上げる」ことには成功しても、「実質的な生活の豊かさを取り戻す」段階までは到達していないのが実情です。真の意味での賃金改善には、単なる金額の引き上げではなく、生産性向上・為替安定・中小企業支援という三本柱の政策が必要不可欠です。

次章では、実質賃金を圧迫する最大の要因とされる円安について詳しく見ていきます。円安はどのように物価を押し上げ、私たちの生活に影響を与えているのでしょうか。

なぜ物価は下がらないのか ― 円安と輸入コストの関係

実質賃金が伸び悩む最大の要因として、多くの専門家が指摘しているのが「円安の長期化」です。2025年現在、為替相場は1ドル=150円台と円安傾向が続いており、輸入コストの増大が物価高の根本的な要因となっています。

円安がもたらす「見えない増税」効果

円安とは、外国の通貨に対して円の価値が下がることを意味します。日本はエネルギー、食料、原材料などを多く輸入に頼っているため、円の価値が下がると、同じモノを買うのにより多くの円が必要になる状況が生まれます。つまり、輸入物価が上がることで、企業の仕入れコストが増加し、その分が商品価格に転嫁され、最終的に消費者の負担が増す ― これが「円安による物価高の連鎖」です。

この構造は一種の「見えない増税」のようなもので、所得税や消費税を上げなくても、実質的に家計の支出負担が増してしまうという特徴を持っています。結果として、賃金が上がっても、手取りの購買力が減少し、生活実感としての「豊かさ」が失われてしまうのです。

政府の為替対応の遅れ

政府・日銀はこれまで「為替介入」に慎重な姿勢を見せてきました。金融政策では依然として低金利を維持し、日米の金利差が広がったままの状態です。この金利差こそが円安を招く最大の要因であり、結果的に物価上昇の火種を放置しているとも言えます。

一方、米国では2024年後半から金利引き下げが段階的に進んでおり、為替市場では円高に転じやすい地合いも整いつつあります。特に、トランプ前政権の再登場が現実味を帯びる中で、米国が対日貿易赤字の縮小を狙い、円高・ドル安を容認する姿勢を見せる可能性も指摘されています。こうした国際的な動きは、日本政府が円安是正に踏み出すチャンスとなり得ます。

円安放置が招く「悪いインフレ」

本来、円安は輸出産業にとってプラスに働く側面がありますが、現在の日本経済は内需依存が高く、エネルギーや食料の大半を輸入に頼っています。そのため、円安は企業収益の一部を押し上げる一方で、消費者物価を押し上げ、実質賃金を下げる「悪いインフレ」を引き起こしています。

このように、現在の物価高は単なる一時的な値上がりではなく、円安構造がもたらす慢性的なコスト上昇という性質を持っています。したがって、実質賃金を回復させるためには、名目賃金を上げることよりも先に為替の安定と円安是正を進めることが重要なのです。

次の章では、この円安と物価高の影響が最も早く現れている「卸売・小売業」の現場に焦点を当て、景気変調のサインを読み解いていきます。

卸売・小売業界に見える景気の変調 ― 流通現場から始まる異変

2025年8月の「毎月勤労統計調査」において、特に注目されたのが卸売・小売業の名目賃金が前年同月比でマイナスに転じたという事実です。これまで堅調に推移してきたサービス業や製造業とは対照的に、流通業界では明確な減速の兆しが見え始めています。

売上の減少と雇用の減退が同時進行

経済産業省が発表した2025年8月の「商業動態統計」によると、卸売業・小売業ともに売上高は前年同月比で減少傾向にあり、特に食品・日用品・衣料品といった生活必需品分野で販売数量の落ち込みが目立ちました。物価上昇により消費者が支出を抑え、「節約志向」が定着していることが背景にあります。

さらに、総務省の「労働力調査」では、2025年6月以降、3カ月連続で就業者数が減少しており、その主因が小売・流通業にあるとされています。これは景気後退の初期兆候として経済アナリストたちも警戒するポイントであり、いわば「現場から始まる景気変調」です。

人件費上昇と価格転嫁の限界

卸売・小売業では、人件費の上昇分を販売価格に転嫁しづらい構造的な課題があります。特に中小店舗や地方チェーンでは、価格競争の激化により「値上げできないインフレ」という矛盾を抱えています。仕入れコストや光熱費は上がる一方で、価格を上げれば顧客離れが起きる――その板挟みが経営を圧迫しています。

結果として、従業員の賃金アップどころか、ボーナスの削減やシフト削減によるコスト抑制が進んでいます。特にパート・アルバイト層においては、実質賃金の減少が生活直撃の形で表れています。

消費マインドの冷え込みが経済全体へ波及

流通業界の停滞は、単なる一業種の問題にとどまりません。消費支出が減少すれば、他業種にも需要減の波が広がり、景気全体を冷やす結果につながります。実際、2025年夏以降の消費者態度指数(内閣府調査)は横ばいから下落傾向にあり、家計の購買意欲の低下が明確になっています。

このように、物価高と実質賃金の減少は、現場レベルで「購買行動の変化」として顕在化しています。景気の先行指標となる小売業の動向を注視することは、今後の日本経済の方向性を占ううえで極めて重要です。

次の章では、こうした中でも株価が高値を更新し続けている理由、そして「働かなくても所得が増える層」の存在について掘り下げていきます。

株高と家計の分断 ― 働かなくても増える所得の実態

2025年、日本の株式市場は歴史的な高値を更新し続けています。日経平均株価は一時的に4万円台を突破し、企業業績の好調や海外投資マネーの流入を背景に株価は堅調に推移しています。しかし、その一方で、家計の実質賃金は8カ月連続でマイナス。ここに「株高と生活の乖離」という深刻な現象が起きています。

家計を支える“第2の収入源”の台頭

内閣府の家計可処分所得統計によると、2025年前半の名目可処分所得は前年比+4.1%と伸びています。しかし、その内訳をみると、賃金の寄与が+3.7%、利子や配当といった財産所得が+3.3%と、ほぼ同じ水準に達しています。これは、いまや家計の所得を支えているのが「働いて得る賃金」だけではなく、「投資や資産運用からの収入」であることを意味します。

特に2024年以降、NISA制度の拡充や株式市場の好調を受け、個人投資家の金融資産運用が活発化。資産を持つ層にとっては、配当金や含み益が実質的な“所得増”として家計を下支えする構図が生まれています。

株価上昇の恩恵を受けられる層・受けられない層

問題は、この「資産所得の恩恵」が一部の層に偏っている点です。金融庁の調査によると、株式・投資信託を保有している世帯の割合は全体の約30%にとどまり、残りの70%は依然として「現金・預金中心」の資産構成です。

つまり、株高によって恩恵を受ける層は限られており、投資環境にアクセスできない家庭では、実質賃金の減少分を補う手段がありません。結果として、「働いても生活が苦しい層」と「働かなくても資産が増える層」の二極化が加速しています。

新しい経済構造:「働く所得」と「運用所得」の二本柱

こうした状況を受け、多くの家計が「給与所得+資産運用」の二本立てで収入を確保しようとしています。特に若年層では、給与収入に依存せず、NISAや投資信託などで長期的に資産形成を目指す動きが定着しつつあります。これは、経済的な自立を目指すうえで健全な流れではありますが、一方で投資リテラシーやリスク管理能力の格差が、新たな社会的分断を生むリスクもはらんでいます。

つまり、現代日本の家計構造は「働く人ほど苦しく、資産を持つ人ほど豊かになる」という、かつてとは逆転した図式になりつつあるのです。政府が目指すべきは、この資産所得の拡大を一部の層に限定させず、誰もが資産形成にアクセスできる社会インフラを整えることにあります。

次の章では、このような格差構造の中で議論が進む金融所得課税の強化について、その是非と影響を考えていきます。

金融所得課税の是非 ― 投資する人とできない人の分断が進む社会

実質賃金が8カ月連続でマイナスとなる中、家計の一部を支えているのが投資による所得、いわゆる金融所得です。しかし今、この金融所得に対して「増税すべきかどうか」をめぐる議論が再燃しています。

政府が検討する「金融所得課税の見直し」

政府はこれまで、株式の売却益や配当金などに対して一律20%の税率を適用してきました。ところが、資産格差の拡大を背景に、「富裕層への課税強化」が政策議論の中心に浮上。金融所得に対する課税強化、あるいは累進課税化を求める声が一部から上がっています。

しかし、ここには大きな問題があります。現代の日本では、賃金が伸び悩む一方で、誰もが資産形成を通じて生活を支えるようになってきています。つまり、金融所得に課税を強化すれば、富裕層だけでなく一般の投資家や資産形成層にも打撃を与える可能性があるのです。

努力して資産を増やす人々への“逆インセンティブ”

実質賃金が下がり、家計の負担が増している今、多くの人々が投資や副収入によって資産を守ろうと努力しています。こうした行動は経済的自立の第一歩であり、国全体の金融リテラシーを高める重要な流れです。

しかし、金融所得課税の強化は、このような「自ら学び、リスクを取って資産を築こうとする人々」のモチベーションを削ぐ可能性があります。特に新NISA制度の拡充によって投資を始めた若年層にとって、税負担の増加は“努力へのペナルティ”となりかねません。

真の課題は“アクセス格差”

本来、問題の本質は「投資で得をする人がいること」ではなく、「投資にアクセスできない人が多いこと」です。資金面・知識面・時間面の制約から、依然として投資を始められない層が多数存在しています。教育格差や情報格差が、資産格差へと直結しているのです。

したがって、今必要なのは税率引き上げではなく、金融教育の強化と誰もが投資にアクセスできる環境整備です。例えば学校教育での金融リテラシー教育の義務化や、NISA・iDeCoのさらなる利便性向上などがその一例です。

公平な負担と機会の平等へ

金融所得への増税は一見「公平」に見えても、実際には中間層や新興投資家の資産形成を阻害しかねません。真に公平な税制とは、富裕層の過剰な資産集中を抑制しつつ、国民全体が資産形成を通じて豊かさを共有できる仕組みであるべきです。

次の最終章では、こうした状況を踏まえ、今後の日本経済に求められる政策と、家計が取るべき戦略についてまとめます。

持続的な賃上げと公正な支援策へ ― 「働く」「稼ぐ」「守る」を両立する経済へ

実質賃金のマイナスが8カ月連続という結果は、単なる統計上の数字ではなく、日本経済の構造的な歪みを示す警鐘です。名目賃金の上昇や株価の高騰といった表面的な指標が好調であっても、家計の「実感」が伴わなければ、持続的な成長とは言えません。

1. 賃上げ政策の“質”を問う時代へ

これまでの賃上げ政策は「数字上の引き上げ」に偏ってきました。しかし今後は、単なる給与増ではなく、生産性向上に基づいた賃上げが求められます。労働時間の短縮、AI・デジタル技術の活用、効率的な業務プロセス改革などを通じて、企業が利益を生み出し、その成果を賃金へ反映させる構造を整えることが重要です。

2. 円安是正と物価安定が鍵

実質賃金を回復させるには、名目賃金を上げるよりも、物価上昇を抑える環境を作ることが先決です。そのためには、為替市場の安定が不可欠です。政府・日銀は為替介入や金融政策の再構築を通じて、円安の是正に本格的に取り組む必要があります。安定した物価は、すべての国民の生活基盤を守る最も直接的な“賃上げ効果”となります。

3. 中小企業と非正規労働者への支援強化

賃上げを全国的に浸透させるには、大企業だけでなく中小企業・非正規雇用者への支援が不可欠です。賃上げ補助金や税制優遇を一時的な対症療法で終わらせず、地域経済全体の生産性向上へとつなげる政策設計が求められます。また、地方創生の観点からも、地方企業が人材を確保しやすい環境整備が急務です。

4. 金融教育と資産形成の普及

実質賃金が伸び悩む中、家計の安定を守るためには、「働く+資産を育てる」という二本立ての発想が欠かせません。そのために必要なのが、国民全体の金融リテラシー向上です。投資を特別なものではなく、誰もが参加できる「生活の一部」として定着させることが、格差の拡大を防ぐカギになります。

5. 公正な支援の再設計

物価高や実質賃金の低下で最も打撃を受けるのは、所得の低い家庭や単身世帯です。こうした層に対して、迅速かつ的確に支援が届く仕組みを整備することが必要です。所得に応じた給付金制度や公共料金の軽減措置など、ターゲットを明確にしたセーフティネットが求められます。

経済のデジタル化や人口減少など、構造的な変化が進む日本において、必要なのは「一律の支援」ではなく、「個々の状況に合わせた公正な支援」です。これにより、全ての国民が安心して暮らせる基盤が整うでしょう。

6. “成長と分配”のバランスが未来を決める

最終的に、賃金・物価・為替・税制・投資という要素はすべてつながっています。経済成長の果実を特定の層に集中させず、広く国民全体に分配する仕組みを作ることこそが、持続的な成長への道筋です。実質賃金の回復は、単なる数字の問題ではなく、社会全体の「安心と希望」を取り戻すことに直結しています。

2025年の日本経済は、課題が山積みである一方で、再構築のチャンスにも満ちています。「働く」「稼ぐ」「守る」がバランスした経済社会を実現できるかどうか――その舵取りが、これからの日本の未来を左右するでしょう。

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] […]

[…] […]