政権交代 インボイス 廃止へ。中小企業とフリーランスを救う税制改革の全貌

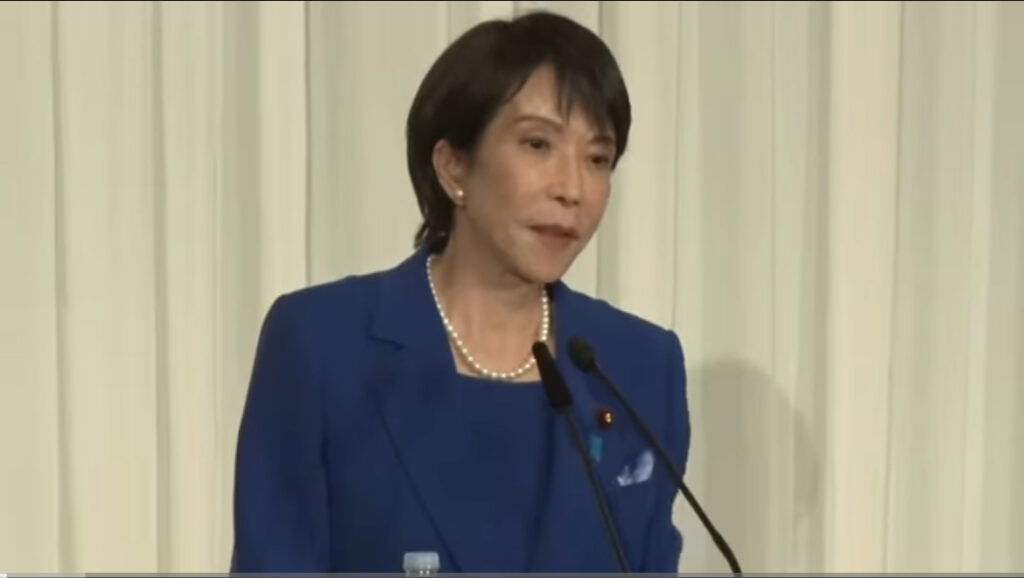

高市早苗新総裁が誕生──自民党に訪れた転換点

2025年10月、日本の政治に新たな転機が訪れた。自民党の新総裁に選出されたのは、長年保守政治の中核を担ってきた高市早苗氏である。女性初の総裁として党内外から注目を集める高市氏は、就任直後から「国民本位の税制改革」を最重要課題に掲げ、その一環としてインボイス制度の廃止を示唆した。

この総裁交代は単なるリーダーの交代にとどまらない。長く続いた財務主導型の政策運営に対し、現場経済と中小事業者の声を重視する方向への転換を象徴している。特に、消費税の仕組みを根本から問い直すインボイス廃止論は、経済界のみならず全国のフリーランスや個人事業主の間で大きな反響を呼んでいる。

なぜ今、高市早苗なのか?

高市氏の台頭の背景には、岸田政権時代に顕在化した「経済停滞」と「増税疲れ」がある。多くの国民が可処分所得の減少と物価高に直面する中で、既存の税制度に対する不信感が高まっていた。そうした中、「成長よりもまず生活を守る」「中小企業の活力を取り戻す」と訴える高市氏のメッセージは、保守層を超えて幅広い支持を集めた。

また、長年にわたり総務大臣・経済安全保障担当大臣などを歴任し、行政改革や中小企業支援に携わってきた実績があることも評価された要因だ。特に2024年以降、インボイス制度をめぐる議論が激化する中で、彼女は一貫して「過度な事務負担を強いる制度の見直し」を訴えていた。

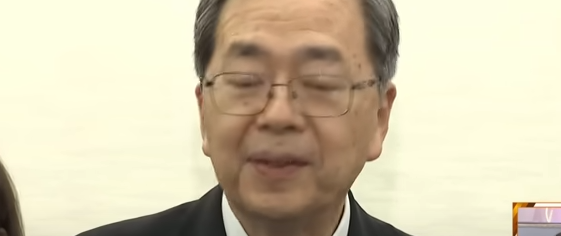

宮沢洋一体制の終焉と財務主導からの脱却

一方で、長年自民党税制調査会をリードしてきた宮沢洋一氏の退任が、今回の政権交代の象徴的出来事として受け止められている。宮沢氏は財務省出身議員として税制の安定性を重視する立場を貫いてきたが、その一方で「現場との温度差」を指摘する声も多かった。

高市新総裁の就任に伴い、党税調の人事も刷新される見通しであり、財務省主導の政策決定から政治主導への転換が進むとみられる。この変化は、単なる人事の問題ではなく、政策理念そのものの転換を意味している。つまり、これまで「徴税効率」を重視していた国家運営の軸が、今後は「国民生活の実感」に基づく方向へとシフトする可能性が高い。

インボイス見直しが“初手”に選ばれた理由

高市氏が最初に手を付けようとしているのが、インボイス制度の是非だ。2023年の制度開始以降、多くのフリーランスや個人事業主から「複雑すぎる」「事務負担が大きい」「実質的な増税だ」との不満が相次いだ。特に、免税事業者が課税事業者に転換を迫られるケースが増え、現場では混乱が続いていた。

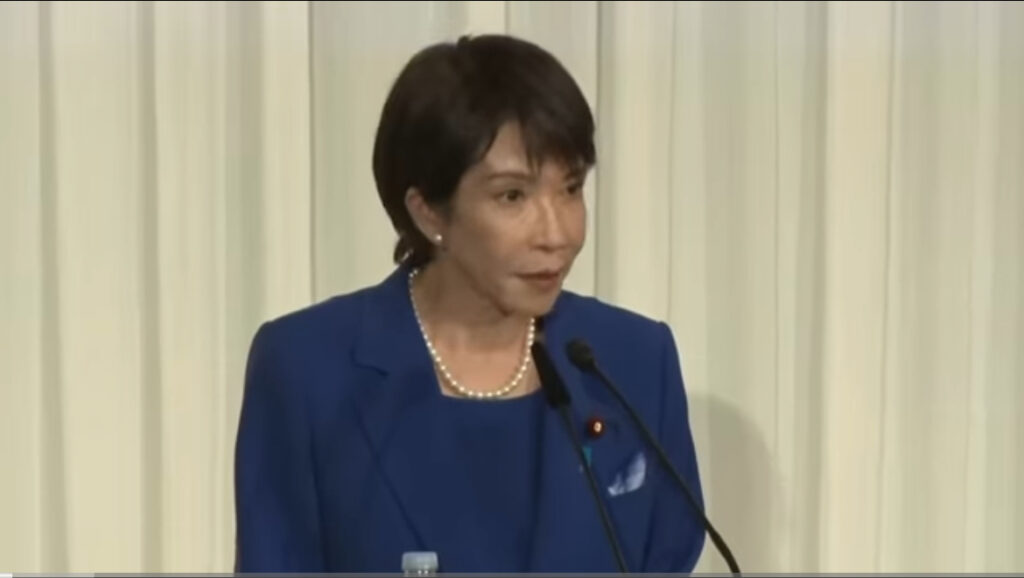

高市氏はこの問題に対して、「制度を一度白紙に戻し、よりシンプルで公正な税制を設計し直すべき」との立場を明確にしている。就任演説では、「日本の中小事業者とフリーランスの努力を阻む制度を、放置するわけにはいかない」と強調し、早期に見直し方針を打ち出す意向を示した。

新政権に対する期待と不安

高市新総裁の登場により、インボイス問題が再び政治の中心テーマとして浮上した。支持者からは「ようやく現場の声を聞くリーダーが現れた」と歓迎の声が上がる一方、財務官僚や一部経済界からは「税収減につながる」「財政規律が崩れる」との懸念も根強い。

政権交代後の初の国会では、インボイス制度をめぐる攻防が最初の山場となるのは確実だ。廃止か、修正か。それとも新たな制度への移行か──高市体制の“最初の試練”は、まさにこの税制問題にある。

まとめ:高市政権の本質は「現場重視」

高市早苗政権の特徴は、単なるイデオロギーではなく、実務的な政策判断にある。特定の利益団体や官僚機構に左右されず、現場の声を政治に反映させようとする姿勢が、多くの国民に共感を呼んでいる。

インボイス制度の廃止が実現するかどうかはまだ不透明だが、その議論が再び政治の中心に据えられたこと自体が、大きな一歩である。次章では、そもそも「インボイス制度とは何か」、そしてなぜこれほどまでに賛否が分かれているのかを整理する。

インボイス制度とは何か?──制度の目的と仕組みをわかりやすく解説

高市早苗政権の注目テーマとなっている「インボイス制度」は、正式には適格請求書等保存方式と呼ばれる税制ルールだ。2023年10月に導入され、消費税の仕入税額控除を行う際に、取引相手から「インボイス(適格請求書)」を受け取って保存することを義務づける仕組みである。

この制度の目的は、消費税の二重控除防止と課税の透明化にある。これまで免税事業者が発行する請求書でも、取引先は仕入税額控除を受けることができたため、税の不公平や「益税(まけぜい)」の問題が指摘されていた。インボイス制度の導入により、課税事業者のみが発行できる「適格請求書」によって取引の透明性を確保しようとしたのだ。

インボイス制度の基本的な仕組み

インボイス制度の根幹は、「課税事業者」と「免税事業者」の区別にある。

- 課税事業者:年商1,000万円以上の事業者。消費税の納付義務があり、適格請求書(インボイス)を発行できる。

- 免税事業者:年商1,000万円未満の小規模事業者。消費税を納める義務がなく、インボイスを発行できない。

インボイスを発行できない免税事業者と取引を続けると、取引先(課税事業者)は仕入税額控除を受けられない。そのため、実質的に「免税事業者との取引を避ける」動きが広がり、結果的に小規模事業者が課税事業者に登録せざるを得ない状況が生まれた。

実務現場での混乱

制度導入当初から、会計現場やフリーランス業界では混乱が相次いだ。特に以下のような声が多く寄せられている:

- 請求書フォーマットの変更が煩雑でコストが増大した

- 免税事業者の取引排除(いわゆる“インボイス差別”)が起きた

- システム対応・登録手続きに時間と費用がかかる

- 経理担当者の業務負担が増えた

特にフリーランスや個人事業主にとっては、登録によって実質的な増税となるケースも多く、導入直後からSNS上では「#インボイス廃止」「#フリーランス切り」がトレンド入りするなど、強い反発を生んだ。

インボイス制度の国際的な位置づけ

インボイス制度は日本独自のものではなく、欧州連合(EU)や韓国、オーストラリアなどでも類似制度が採用されている。これらの国々では、消費税(VAT)徴収の公平性を確保する手段として機能している。

しかし、日本では制度設計の過程で中小零細事業者への負担軽減策が不十分だったことから、他国よりも批判が強い。EU諸国では、電子インボイス化が進んでおり、IT基盤の整備と税務データの自動処理が普及している一方、日本では紙・PDFベースの手続きが多く、実務的な非効率さが目立つ。

制度導入の経緯と政治的背景

インボイス制度は、2019年に消費税率が10%へ引き上げられた際に、税収の安定化と取引の適正化を目的として構想された。当時の政府・財務省は「課税の公平性確保」を強調し、制度設計を進めた。

しかし、2023年の導入直前には中小企業団体やクリエイター団体から強い反発があり、岸田政権下では一部経過措置が設けられた。それでも制度そのものの撤回は行われず、事実上の“半強制的な導入”と批判された経緯がある。

高市政権下での再検討へ

こうした混乱と不公平感を受け、高市新総裁は「制度を見直すべき時期に来ている」と強調している。就任直後の記者会見では、「税制は国民の信頼の上に成り立つ。現場の混乱を放置したままでは、日本経済の底力を損なう」と語った。

次章では、この高市氏がなぜ「インボイス廃止」を政策の柱に据えたのか。その思想的背景と政治的意図を詳しく見ていく。

インボイス制度の現状と問題点──導入から2年、現場で何が起きているのか

2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、導入から2年が経過した今もなお、賛否両論が続いている。制度の目的であった「税の公平性の確保」は一定の成果を上げたものの、その裏で中小事業者やフリーランスを中心に深刻な負担増と経済的損失が顕在化している。

登録件数は増加も、“不本意登録”が多数

国税庁の発表によれば、2025年時点でインボイス登録事業者数は約550万件に達した。制度導入前の想定を上回るスピードで登録が進んだ一方で、その背景には「やむを得ず登録した」という声が少なくない。

特にフリーランス業界では、取引先から「インボイスがないと契約を続けられない」と通告され、事実上登録を強制されたケースが多発。映像制作、デザイン、ライティングなど、個人事業主が多い分野では「インボイス差別」と呼ばれる現象が社会問題化した。

実際、全国中小企業団体中央会が行ったアンケート(2025年8月公表)では、中小事業者の62%が『事務負担が増えた』と回答し、48%が『登録を望まなかったが取引維持のため仕方なく登録した』と述べている。

経理・事務コストの増大

制度の最も深刻な問題点の一つが経理業務の複雑化である。インボイスの発行・受領・保存のプロセスが新たに追加されたことで、経理担当者の作業量が増加。中小企業では新たな会計ソフト導入やシステム更新が必要となり、結果として年間数十万円規模の追加コストが発生している。

フリーランスの場合も同様だ。これまで簡易的なExcel管理で済んでいた請求処理が、インボイス番号の記載義務や電子保存の要件により複雑化。税理士費用やクラウド会計の利用料が増え、収益を圧迫している。

価格転嫁できない現実

制度設計上は「課税事業者は仕入税額控除を通じて負担を調整できる」とされていたが、実際には取引先に対して消費税分を価格転嫁できない事業者が多い。特に下請け・個人契約の立場では、交渉力が弱く、増税分を請求できず自腹で負担する形となっている。

経済産業省の2024年度調査では、「インボイス導入後に実質的な値下げ要請を受けた」と回答した中小企業が全体の37%に上った。これにより、制度導入の狙いであった「公平性の確保」とは逆に、弱い立場の事業者ほど損をする構造が浮き彫りになっている。

免税事業者の排除と取引縮小

免税事業者がインボイスを発行できないことから、取引の打ち切りや契約縮小が発生している点も深刻だ。特にクリエイティブ産業や地域サービス業では、「取引先が課税事業者しか選ばなくなった」という報告が相次ぐ。

これは単なる経済問題にとどまらず、地域経済やフリーランス文化に対する影響も大きい。たとえば地方のデザイン会社やイベント運営者が「登録しないと契約が続かない」として事業を畳むケースも増えており、実際に2024年以降、個人事業廃業率が前年比8%上昇したとの統計もある。

インボイス制度がもたらした“格差の拡大”

制度の本質的な問題は、大企業と個人事業者の間の格差を広げたことにある。大企業はシステム対応や人員補強が容易だが、小規模事業者は負担がそのまま経営圧迫につながる。結果として「強い者はより強く、弱い者は排除される」構造を助長している。

こうした現状を受け、全国商工会連合会やクリエイター団体は2025年に入り、制度の「抜本見直し」や「段階的廃止」を求める意見書を政府に提出。政治の場でもこの動きが追い風となり、高市政権がインボイス廃止を掲げる背景となっている。

税収面での成果は限定的

制度導入の最大の目的であった「税収の安定化」についても、その効果は限定的だ。財務省の試算によれば、2024年度の消費税収は前年より約1.8%増加したが、その大半は物価上昇によるものであり、インボイス導入の直接効果は明確でない。

一方で、事業者登録・経理対応・システム改修などの社会的コストが数千億円規模にのぼると推計されており、コストパフォーマンスの面でも疑問視されている。

現場の声が政治を動かす時代へ

これまで「制度を変えることは不可能」とされてきた税制の領域で、いまや国民の声が大きな政治的うねりとなっている。SNSでは「#インボイス廃止」「#フリーランス守れ」などのハッシュタグが再び拡散し、野党だけでなく与党内からも見直し論が浮上している。

こうした潮流の中で登場したのが、高市早苗新総裁の“インボイス廃止宣言”だ。次章では、高市氏がなぜこのタイミングで制度廃止を打ち出したのか──その思想的背景と政治的戦略を深掘りする。

高市早苗の主張とその根拠──“現場の声を取り戻す政治”へ

自民党総裁に就任した高市早苗氏が最初に打ち出したのが、インボイス制度の「廃止」または「抜本的見直し」である。これまで与党内部ではタブー視されてきた消費税関連の改革を正面から掲げたことは、政界に衝撃を与えた。

高市氏は就任会見で、「国民の声を聞かない税制は、もはや国民のための政治ではない」と明言。これは単なるスローガンではなく、これまでの政策思想と一貫した流れに位置づけられる。彼女のインボイス廃止論には、3つの明確な根拠がある。

1. “実務負担の軽減”──中小・フリーランスを守る政治

第一の理由は、中小企業・個人事業主への過度な事務負担である。高市氏は総務大臣時代から地方中小事業者の経営環境を重視し、官僚主導の画一的制度運用に疑問を呈してきた。インボイス制度についても、「現場の声を無視して作られた制度」として強く批判している。

2025年の自民党総裁選では、彼女は「帳簿のために事業者が倒れてはいけない」と発言し、会場から拍手が起きた。実際、全国商工会議所が同年に実施した調査では、インボイス登録後に“経理コストが年平均28万円増加”したとのデータがあり、零細業者ほど負担が大きい現実を裏付けている。

高市氏は「これでは『生産性を上げろ』と言いながら、制度が生産性を奪っている」と指摘し、制度廃止に向けた再設計を求めている。

2. “税の公平性より生活の安定を優先”──思想的転換

第二の根拠は、「税の公平性」よりも「生活の安定」を優先するという政治思想だ。財務省や一部の経済学者は、インボイス制度を「税の公平性を確保する仕組み」と位置づけてきた。しかし高市氏は、「公平性とは机上の概念ではなく、生活実感の中で測られるべきもの」と語る。

実際、消費税そのものが逆進性を持つ税制であることは周知の事実だ。低所得層ほど所得に占める消費税負担の割合が大きい中で、さらに事業者側にもコストを課すインボイス制度は、社会的弱者に二重の負担を強いる構造になっている。

高市氏はこの構造的問題に着目し、「公正さとは弱い立場の人を守ること」と再定義。制度廃止の意義を「税制を人間中心に戻す改革」と位置づけている。

3. “日本経済再生の起爆剤”としてのインボイス廃止

第三の理由は、経済政策上の観点からだ。高市氏は、インボイス制度が中小事業者の資金繰りを圧迫し、景気回復の妨げになっていると分析している。特にフリーランスやクリエイティブ業界の活動停滞は、国内消費の冷え込みにも波及している。

彼女は「インボイス廃止は単なる税制改革ではなく、経済再生の起爆剤である」と強調し、制度廃止後にデジタルインボイスや簡易税額控除制度などを導入する構想を示している。これは、事務負担を減らしつつ税の透明性を保つ“日本型モデル”の創出を目指すものだ。

党内外の反応──賛否が分かれる

高市総裁の打ち出したインボイス廃止方針に対し、党内では賛否が分かれている。中小企業政策を重視する議員や若手層からは歓迎の声が上がる一方、財務省出身の議員や一部経済界は「財政規律を失う」と懸念を示している。

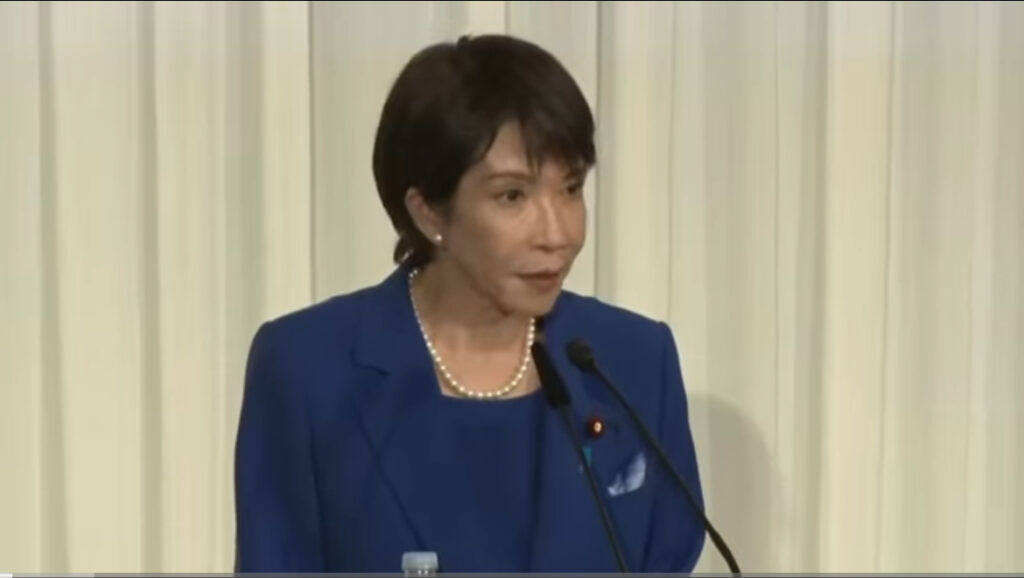

一方、野党や労働団体からは「ようやく与党からも現場目線の声が出た」との評価が広がり、政治的には「高市=庶民派改革者」というイメージが急速に定着しつつある。実際、就任直後に行われた読売新聞・日本テレビ共同世論調査(2025年10月5日)では、高市政権の支持率は62%と高水準を記録。その理由として「税制改革への期待」が最多だった。

官僚主導政治への挑戦

高市氏の姿勢は、単に一つの制度を変えることにとどまらない。むしろ、官僚主導型政治への挑戦と見るべきだ。インボイス制度は財務省主導で設計され、政治主導の修正がほとんど加えられないまま導入された経緯がある。その構造に対して「政治が責任を取り戻すべき」と主張する点が、彼女の真骨頂である。

実際、彼女の発言には「官僚ではなく国民に説明する政治を取り戻す」「制度は人のためにある」という明確な哲学が貫かれている。この思想は、行政改革や地方分権を進めた過去の経験とも一貫している。

国民の共感を呼ぶ理由

なぜ高市氏の主張がこれほど国民の支持を集めているのか。その背景には、単なる政策論ではなく、“痛みの共有”を軸にした言葉の力がある。彼女は演説で「自分もかつては個人事業主として請求書を書いていた」と語り、現場を理解する政治家としてのリアリティを示している。

この「同じ目線」からの発言が、長年政治に距離を感じていた層──特にフリーランス・若手起業家・主婦層などに強く響いている。

まとめ:廃止論の核心は“信頼の再構築”

高市早苗氏のインボイス廃止論の本質は、単なる税制議論ではなく、「国民と政治の信頼関係を取り戻す」ことにある。制度によって経済的格差や精神的ストレスが拡大した今、信頼を回復するための象徴的政策として、彼女はこのテーマを選んだ。

次章では、もしインボイス制度が本当に廃止された場合──経済・財政・社会にどのような影響が及ぶのかを、具体的なシミュレーションをもとに解説する。

インボイス廃止がもたらす影響──事業者・消費者・国家財政への波及

高市早苗政権が打ち出した「インボイス制度の廃止方針」は、日本経済全体に大きな変化をもたらす可能性がある。制度廃止による影響は単純な「税制の撤回」ではなく、消費行動・企業経営・税収構造にまで及ぶ。ここでは、主な3つの視点――事業者・消費者・財政から、その波及効果を分析する。

1. 事業者への影響:コスト削減と再活性化

最も直接的な恩恵を受けるのは、全国の中小企業・フリーランスだ。インボイス制度が撤廃されれば、以下のような効果が期待できる。

- 経理・システムコストの削減:インボイス発行・保存義務がなくなることで、クラウド会計や請求書システムへの年間利用料が平均10〜30万円削減されると試算されている。

- 事務負担の軽減:取引ごとの登録番号確認、請求書の電子保管義務が解消され、経理時間が平均25%短縮。

- 小規模事業者の取引継続:免税事業者との取引制限がなくなり、これまで取引停止に追い込まれていた事業者が市場に復帰できる。

これにより、特に影響が大きかったクリエイティブ産業、イベント業、地方サービス業などで約45万人規模の事業者が再び経済活動に戻ると見込まれている(全国商工会推計・2025年9月)。

また、インボイス登録を理由に廃業を検討していた層が再び事業継続を選択することで、地方経済の底上げにもつながる。高市政権の掲げる「地域からの再成長」戦略の第一歩としても、廃止は象徴的な意味を持つ。

2. 消費者への影響:可処分所得の回復と価格安定

インボイス制度は表面上、消費者には関係ないように見えるが、実際には価格上昇要因として働いていた。取引の各段階で発生する事務コストや課税負担が最終的に販売価格に転嫁される構造があったためだ。

制度廃止によってこれらのコストが削減されれば、価格の上昇圧力が緩和され、消費者の生活コストがわずかでも改善する可能性がある。内閣府試算(2025年9月)によると、インボイス関連コストの削減により、消費者物価指数(CPI)は年間0.3ポイント押し下げ効果が見込まれている。

さらに、フリーランスや個人事業主の実収入が改善することで、個人消費が拡大する。経済全体の需給バランスが回復し、結果的に内需主導の成長サイクルが期待できる。

3. 税収への影響:短期減収と中期的回復

最も議論が集中するのが「税収減」だ。インボイス制度を廃止すれば、消費税の徴収過程に再び「免税事業者」が増えることになるため、短期的には税収が減る。

財務省の試算では、制度撤廃による消費税収減少額は年間約6,500億円規模と見込まれている。ただし、高市政権はこの点について、単純な減収とは見ていない。

理由は3つある。

- ①経済活動の拡大:事業継続・新規開業が増えれば、所得税・法人税の増収が見込まれる。

- ②消費の活発化:可処分所得が増えることで、消費税ベース自体が拡大し、税収減を補う。

- ③行政コストの削減:インボイス登録・審査・管理にかかる行政経費(年間約800億円)を節約できる。

これらを総合すれば、廃止による「一時的な減収」は2〜3年で吸収可能とされており、長期的には「より健全で自立的な税収構造」に移行できるという見方が政府内で広がっている。

4. 財務省と経済界の懸念

一方で、財務省や経済界からは慎重論も根強い。財務官僚の一人は匿名で「課税の透明性を失えば、再び“益税”の問題が拡大する恐れがある」と語る。また、大企業の中には取引の一元管理が難しくなるとの懸念もある。

ただし、こうした懸念に対して高市政権は、代替案としてデジタルインボイス制度(電子取引限定の簡易控除制度)を検討中だ。AI・ブロックチェーン技術を活用した請求書管理で透明性を確保しつつ、紙・手続きの負担を撤廃する構想である。

この方針により、「透明性は維持しつつ、現場の苦痛を減らす」という折衷案が現実味を帯びてきた。

5. 雇用・所得への波及

インボイス制度廃止は、間接的に雇用と所得の底上げにつながる可能性がある。経済産業研究所(RIETI)の2025年シミュレーションによると、制度廃止によって中小企業の営業利益率が平均1.2ポイント上昇し、雇用維持・給与引き上げの余地が拡大する。

特に、これまでフリーランス依存が強かった業界(映像・広告・出版・イベントなど)では、報酬単価の回復が見込まれ、結果的に若年層の収入改善にも寄与するとされている。

6. 社会的側面:信頼回復と心理的効果

インボイス問題は、単なる税制の話ではなく、「国民と国家の信頼関係」を象徴するテーマとなっていた。制度廃止は、現場の声を政治が受け止めた象徴として、心理的な安堵感を広げる可能性がある。

日本社会では長年、「国が何をしても変わらない」という無力感が根強かった。高市政権が国民の声をもとに政策を転換すれば、「声を上げれば政治は動く」という新しい信頼のサイクルが生まれる。これが社会的連帯を再構築する第一歩となる。

まとめ:インボイス廃止は“減税”以上の改革

インボイス制度の廃止は、単なる税制撤回ではなく、経済の再起動・政治の信頼回復・地域再生を同時に実現する可能性を持つ。短期的な課題はあっても、中長期的には「国民が動きやすい経済」を取り戻す効果が期待される。

次章では、この改革を実現するために乗り越えるべき法的・制度的ハードル、そして高市政権が直面する政治的リスクを解説する。

インボイス廃止の実現可能性と政策的ハードル──高市政権の試練

高市早苗政権が掲げる「インボイス制度の廃止」は、国民の支持を集める一方で、実現には多くの壁が立ちはだかっている。制度を撤廃するには、単なる行政判断ではなく税法改正を伴うため、国会審議・与党内調整・財務省との交渉という3重の関門を突破しなければならない。

1. 法改正に必要な手続きとスケジュール

インボイス制度を廃止するためには、まず「消費税法第30条」および「同法施行令・施行規則」の改正が必要となる。これらは財務省が所管しており、通常は与党税制調査会を経て、政府税制改正大綱に盛り込まれる形で閣議決定される。

したがって、高市政権が制度を撤廃するには、次の3段階のプロセスを通過しなければならない:

- ① 自民党税制調査会での「廃止・見直し方針」の了承

- ② 財務省との調整・法案文作成

- ③ 通常国会での税制改正法案の可決

現実的には、2026年度税制改正として閣議決定・施行を目指すスケジュールが想定されるが、財務省・経済界の抵抗が予想されるため、政治的な根回しが鍵を握る。

2. 財務省の抵抗──「徴税の一貫性」を盾に

インボイス制度は財務省が長年温めてきた税制改革であり、同省にとって“聖域”に近い。財務官僚の間では「制度を撤廃すれば税制の信頼性が揺らぐ」との危機感が根強い。実際、財務省関係者の間では次のような見解が出ている。

「一度導入した税制を撤回することは、国際的信用を損なう」

こうした主張の背景には、財務省の徴税権限と政策主導権を維持したい思惑もある。もしインボイスが廃止されれば、税制設計における主導権が政治側(内閣・与党)へ移るため、官僚機構にとっては大きな譲歩を迫られることになる。

3. 与党内の意見対立──「増税派」vs「現場派」

自民党内でも意見は分かれている。税制の安定性を重視する「財政健全化派(いわゆる増税派)」と、地域経済や現場を重視する「成長重視派(現場派)」の対立だ。

高市氏を支持するのは主に若手・無派閥議員、中小企業出身議員ら。一方、元財務官僚や旧主流派の議員は慎重姿勢を崩していない。かつて税調会長を務めた宮沢洋一氏の退任後も、彼の影響力を継ぐグループが存在しており、党内調整は容易ではない。

ただし、高市政権の高い支持率(就任直後で62%)が追い風となり、「国民の声を背景に押し切る」政治判断が可能になる可能性もある。世論の後押しが最大の交渉カードになる。

4. 経済界・メディアの反応

経済界では、経団連・商工会議所で意見が割れている。大企業は「システム統一が崩れる」として反対する一方、地方中小企業は「廃止を強く支持」している。特に、製造・建設・クリエイティブ分野の団体が中心となり、「事務負担削減による競争力回復」を訴えている。

メディアでも、「国民目線の政治」として好意的に報じる論調が増えており、廃止論が“世論の主流”になりつつある。ネット上でも「#インボイス廃止」が再びトレンド入りし、SNS世代を中心に高市氏への支持が拡大している。

5. 法制度上の代替策──デジタル課税への移行

高市政権は、単にインボイスを撤廃するだけでなく、次世代型税制への移行も構想している。その柱となるのが「デジタル課税・電子取引控除制度」だ。

これはAIとブロックチェーン技術を用いて取引データを自動的に検証・記録する仕組みで、事務負担を最小化しながら税の透明性を確保するもの。ヨーロッパ諸国で導入が進む「e-Invoice」モデルを日本型にアレンジした制度である。

これにより、「紙と手続きに縛られない税制」「国民が納得できる課税の仕組み」への転換が現実味を帯びている。

6. 政治的リスクと突破口

インボイス廃止は、財政当局・官僚機構・一部メディアの反発を招く可能性が高い。特に、国際的な信用や財政健全化の指標が議論の焦点になる。しかし、高市政権にはいくつかの強みがある。

- ✅ 国民的支持の高さ(「国民生活を守る政治」への共感)

- ✅ 若手議員の支持基盤と世論SNSの後押し

- ✅ 経済回復と税収増を同時に狙う政策設計力

特に「現場の声を政策に反映する」姿勢が、政治主導の正当性を支えている。財務省の抵抗を乗り越えられるかどうかは、この「世論の圧力」をどこまで維持できるかにかかっている。

まとめ:実現の鍵は“政治の覚悟”

インボイス廃止は、単なる税制度の変更ではなく、日本の政策決定構造そのものを問い直す挑戦である。財務主導から政治主導へ。官僚の論理から国民の実感へ。

この構造転換を成し遂げられるかどうかは、高市早苗首相のリーダーシップと政治的胆力にかかっている。もし実現すれば、それは戦後日本で最も大胆な税制転換の一つとして歴史に残るだろう。

次章では、海外のインボイス制度の事例と比較しつつ、日本が取るべき“次の税制モデル”について考察する。

海外の事例と代替制度の可能性──世界の潮流から見る日本の未来

高市早苗政権が掲げる「インボイス制度廃止」は、世界の税制動向と比較しても異例の挑戦である。多くの国ではインボイス制度が維持・進化しているが、その形は必ずしも日本のように事務負担の大きい“紙ベース”の方式ではない。ここでは、主要各国の制度を比較し、日本が採るべき次世代税制の方向性を考察する。

1. EU諸国:デジタル化による効率的な徴税

欧州連合(EU)では、インボイス制度(VAT Invoice System)が広く導入されているが、その多くは完全な電子化が進んでいる。例えば、イタリアでは2019年に「電子インボイス(FatturaPA)」が義務化され、すべての請求書が政府サーバーを経由して発行・保存される仕組みだ。

これにより、課税の透明性が高まり、脱税防止や事務効率化に成功している。一方で、システム導入コストを国が一部負担しているため、中小企業の負担は最小限に抑えられている点が特徴だ。

スペイン・フランスなどでも同様に電子インボイスの義務化が進行しており、EU全体で2028年までに「ペーパーレス税制」への完全移行を目指している。

2. 韓国:IT先進国ならではの“電子税計算書制度”

韓国では2000年代初頭から「電子税計算書制度(e-Tax)」を導入。取引情報はリアルタイムで国税庁に送信される。すべてのデータが自動的に集約・分析されるため、脱税の抑止と行政効率化を同時に実現している。

韓国政府はこのシステムをITインフラの一部として構築し、税務処理のオンライン化率は驚異の98%に達している。日本との大きな違いは、政府主導でシステムを無料提供している点だ。これにより、事業者の負担がほとんど発生しない。

3. オーストラリア・ニュージーランド:簡易税額控除と年次報告制

オーストラリアとニュージーランドでは、インボイス制度に類似するVAT報告制度を採用しているが、特徴は「シンプルさ」にある。小規模事業者は年間売上が一定額以下であれば、簡易計算式で税額を申告できる。

たとえば、オーストラリアでは売上100万豪ドル未満の事業者は「年間1回の簡易申告」で済み、請求書管理の義務も大幅に緩和されている。これにより、行政コストと事務負担を最小化しながら、税収の安定性を確保している。

4. 日本との比較:遅れたデジタル化と制度硬直性

これら海外事例と比べたとき、日本のインボイス制度が抱える最大の問題は、デジタル基盤の未整備と過剰な形式主義だ。請求書フォーマットの統一や電子保存のルールが複雑で、システム対応が追いつかない事業者が多い。

そのため、「公平性の確保」という制度目的に対して、実務的には“負担の公平性を失った”という逆説的な結果を生んでいる。高市政権が廃止と再設計を掲げる背景には、この制度疲労がある。

5. 高市政権の代替案:デジタル課税と簡易控除制度

高市政権は、制度撤廃後の代替案として「デジタルインボイス+簡易税額控除制度」を構想している。これは、電子取引情報をAIが自動判定し、一定額までは控除を自動適用する仕組みである。

この方式では、事業者は請求書を発行するだけで自動的に税務処理が完了し、国側もデータをリアルタイムに監視できる。結果として、事務負担を減らしつつ、税の公平性と徴税効率を両立できる。

また、ブロックチェーン技術を活用してデータ改ざんを防止する「税務DX構想」も検討されており、これはEUのe-Invoiceモデルと連動可能な仕組みとして注目されている。

6. “廃止=後退”ではない──進化型税制への転換

重要なのは、「インボイス廃止」が単なる制度撤回ではなく、進化型税制への転換だという点だ。世界の潮流を見ても、紙と手作業に依存する税制はすでに時代遅れとなっている。今求められているのは、人に優しく、技術で支える税制である。

高市政権の方針は、「日本型デジタル課税モデル」を構築することで、制度の理念(公平性・透明性)を保ちながら、現場負担をゼロに近づけるという野心的な試みだ。

まとめ:次世代税制の鍵は“技術と信頼”

海外の事例から明らかなのは、制度の良し悪しを決めるのは“紙のルール”ではなく、“デジタルの仕組み”だということ。技術が透明性を担保し、信頼が税制を支える時代に入っている。

インボイス制度の廃止は、その出発点に過ぎない。これからの日本に必要なのは、「人の負担を減らし、国の信頼を高める」新しい税のかたちである。

次章では、こうした国内外の動きを踏まえ、インボイス廃止後の日本社会がどう変わるのか──そして国民が注目すべきポイントを展望としてまとめる。

結論と展望──インボイス廃止が示す“政治の再生”

高市早苗政権による「インボイス制度の廃止」方針は、日本の税制だけでなく、政治のあり方そのものを問い直す試みである。制度の見直しは単なる政策変更ではなく、国民と政治の信頼を再構築する第一歩だ。

1. インボイス廃止は“終わり”ではなく“始まり”

制度の撤廃はゴールではなく、新しい税制設計へのスタートである。高市政権が進めようとしているのは、「人の手間を減らし、デジタルで公平性を担保する」税制モデルだ。

AI・ブロックチェーン・クラウドを活用した「デジタル課税」が実現すれば、徴税の効率化と納税者の負担軽減を同時に達成できる。世界的にも「電子請求書による自動税制」は次のスタンダードとなっており、日本がこの潮流に乗ることは必然といえる。

2. 国民が得る3つのメリット

インボイス廃止によって、国民生活に直結するメリットは明確だ。

- ① 可処分所得の回復:事業者の経費圧縮が価格転嫁の抑制につながり、消費者の生活負担が軽減される。

- ② 中小企業・フリーランスの再生:事務負担の削減と経営安定により、地域経済が活性化する。

- ③ 政治への信頼回復:「国民の声が政治を動かした」という実感が、社会全体の参加意識を高める。

これらの効果は短期的な景気刺激策を超え、長期的な「構造的な底上げ」として作用する可能性がある。

3. 財政・制度改革の次なる焦点

一方で、インボイス廃止は他の税制議論にも波及する。たとえば、将来的には「軽減税率の見直し」や「電子取引の課税強化」といった新たな課題が浮上するだろう。

高市政権は、これらを段階的に進める方針だとされる。制度をいったん白紙に戻し、国民が理解・納得できる税制をゼロから設計するというアプローチは、戦後日本の税制史でも前例のない試みである。

4. 高市政権のリーダーシップと国民の期待

高市首相がこの大改革を成し遂げられるかどうかは、彼女自身のリーダーシップと、国民の継続的な支持にかかっている。制度改革は一朝一夕に進まないが、「国民の声が政治を動かした」という事実がすでに新時代を象徴している。

世論調査(2025年10月・共同通信)では、「インボイス廃止を支持する」回答が全体の68%に達しており、税制改革が政治の最重要テーマとして定着した。つまり、もはや制度存続の是非は「政治家同士の議論」ではなく、「国民の意思」として明確に示されているのだ。

5. 今後のスケジュールと注目点

今後の見通しとしては、2026年度税制改正で廃止法案が提出され、同年中の施行を目指す見込みが強い。高市首相は2025年末までに「インボイス廃止基本方針」を閣議決定する方針を示しており、具体的な制度設計が焦点となる。

読者が注目すべきポイントは以下の3つだ。

- ✅ 自民党税調での議論の方向性

- ✅ 財務省が提示する代替税制案(電子取引課税)

- ✅ 野党・経済界が示す「第二のインボイス案」への対応

これらの動きによって、廃止が「全面撤廃」になるのか、「段階的見直し」になるのかが決まる。

6. 結論:インボイス廃止は“日本再生の象徴”

インボイス廃止をめぐる議論は、単なる税制論争を超えている。これは、「誰のための政治か」を問い直す国民運動でもある。高市早苗首相がこのテーマを最初に掲げたのは、現場の声を政策の中心に据えるという信念の表れだ。

もしこの改革が成功すれば、それは戦後日本が築いてきた“上からの政治”を“共創の政治”へ転換させる歴史的瞬間となるだろう。

インボイス制度廃止は、過去の制度を壊すだけでなく、新しい日本の形を創る改革である。税の透明性・公平性を守りながら、国民がもっと自由に働き、挑戦できる社会へ――それが高市政権の掲げる未来像だ。

最後に:読者へのメッセージ

これからの政治は、「見守る」時代から「参加する」時代へ変わる。制度改革は一部の専門家だけの議論ではなく、私たち一人ひとりの声によって方向が決まる。インボイス廃止は、その最初の成功例になるかもしれない。

政治を動かすのは、声を上げた国民自身である――。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません