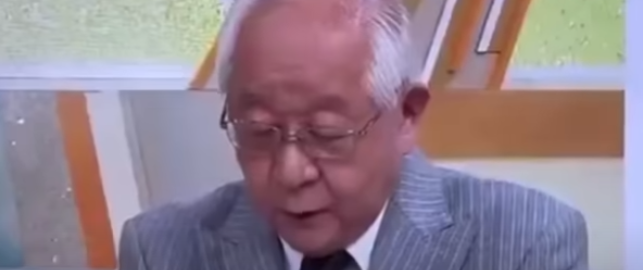

田崎史郎氏「僕ら公明党側」発言で大炎上

田崎史郎「僕ら公明党側」発言が炎上した背景とは?

2025年10月11日、テレビ朝日の情報番組『ワイドスクランブル』で放送された一幕が、ネット上で大きな波紋を広げました。政治ジャーナリストの田崎史郎氏が、番組内で思わず「僕ら公明党側から見て」と発言したのです。

一見、ただの言い間違いに聞こえるかもしれません。しかし、発言の文脈や番組内容を振り返ると、その一言が持つ意味は決して小さくありません。

発言の経緯:公明党と自民党の「連立崩壊」報道の最中に

問題の発言は、自民党と公明党の関係悪化、いわゆる「連立崩壊」報道をめぐる議論の最中に飛び出しました。

田崎氏は、自民党と公明党の関係についてコメントする中で、無意識に「僕ら公明党側」と言ってしまったのです。スタジオは一瞬静まり返り、共演者たちも困惑の表情を見せたと報じられています。

この発言を受けて、SNS上では「中立性を欠く」「どっち側の人間だ」といった批判が相次ぎ、X(旧Twitter)では一時トレンド入りするほどの炎上に発展しました。

「言い間違い」では済まされない?田崎史郎氏のこれまでの立場

田崎史郎氏は、長年にわたり政権寄りの解説を行うことで知られるベテランの政治ジャーナリストです。

テレビ・新聞・雑誌などで自民党関係者と近い立場からのコメントをすることが多く、その分析力や人脈は高く評価されてきました。

しかし近年は、「与党寄り」「政権の代弁者」といった批判も少なくなく、ネット世論では「偏向報道の象徴」とされることもあります。

そんな中での「公明党側」発言は、視聴者に「やはり政治家と癒着しているのでは?」という疑念を強く印象づける結果となりました。

ネットの反応:「中立性を失ったジャーナリスト」への批判

発言直後から、SNSでは次のようなコメントが相次ぎました。

- 「ジャーナリストが“公明党側”って言っちゃダメでしょ」

- 「中立を装ってたけど本性が出たな」

- 「田崎史郎=自民党&公明党の広報担当?」

このような声が拡散し、YouTube上でも該当シーンの切り抜き動画が急上昇に入りました。

政治報道の現場で「どの立場からコメントするのか」は非常に重要です。もしも視聴者が「この人はどこかの党を擁護している」と感じれば、報道の信頼性は一気に崩壊します。

特に、SNS時代の今は、視聴者が自ら情報を検証し、発言の一言一句を精査する時代。テレビ報道が以前のように“絶対的な権威”ではなくなっていることを、この事件は象徴しています。

政治報道と「言葉の重み」

報道の現場では、わずかな言い回しが大きな誤解を生むことがあります。

田崎氏の「僕ら公明党側」という表現も、本人の意図とは別に「メディアがどの勢力に近いのか」を浮き彫りにしました。

日本の政治報道においては、特定政党との距離感を明確にすることが極めて重要です。なぜなら、中立であることこそが報道機関とジャーナリストの「信頼の根幹」だからです。

この一件は、メディアと政治の関係性を改めて見直す必要性を私たちに突きつけています。

「高市早苗下げ」報道の実態と田崎史郎氏の発言

田崎史郎氏の「公明党側」発言と並行して、もう一つ注目を集めたのが「高市早苗下げ」報道です。

自民党総裁選をめぐるテレビ番組で、田崎氏をはじめとする一部のコメンテーターが、連日のように高市早苗氏への否定的なコメントを繰り返していたと指摘されています。

その論調は「政策が不透明」「支持基盤が弱い」といったもので、視聴者からは「露骨な印象操作ではないか」という声が相次ぎました。

メディアが作る“勝ち馬”構図と高市氏の不自然な扱い

2025年の総裁選報道では、初期段階から「小泉進次郎優勢」「高市は厳しい」というトーンが目立っていました。

多くの番組で“勝ち馬”候補として小泉氏を持ち上げる一方で、高市早苗氏に対しては「強硬派」「保守過ぎる」といったレッテル貼りが続いたのです。

その中で田崎史郎氏は、「次期首相は小泉氏が最有力」「高市氏では票がまとまらない」と断言。結果的にその予想は外れましたが、発言の影響は大きく、世論形成に寄与した可能性が指摘されています。

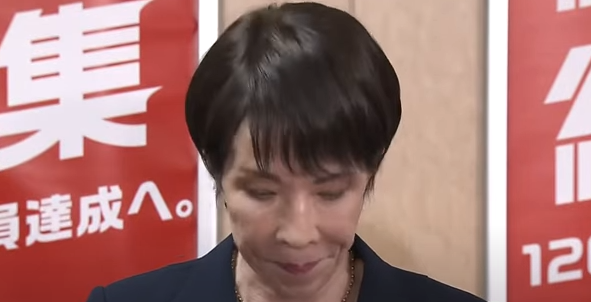

金子恵美氏の批判:「報道が誘導していたのでは」

元衆議院議員の金子恵美氏は、自身のYouTubeチャンネルでこの問題に言及しました。

彼女は、「多くのメディアが小泉氏有利と報道する中で、田崎氏がその中心的な存在だった」と指摘。さらに、「番組が一方向のストーリーで世論を誘導していたように見えた」と述べ、報道姿勢そのものを疑問視しました。

実際、金子氏の動画には「スカッとした」「よく言ってくれた」といったコメントが殺到し、視聴者の不満が積もっていたことを裏付けています。

メディアによる「世論操作」の危険性

報道機関が政治家や政策に対して評価を下すこと自体は自由です。

しかし問題は、その論調が「公平」ではなく、特定の方向に世論を導こうとする時です。

たとえば「高市下げ報道」が連日続くと、視聴者の潜在意識に「高市=危険」「高市=不人気」という印象が刷り込まれます。

これを心理学では“アジェンダ・セッティング効果”と呼び、報道がテーマ設定を通して人々の意識を誘導する現象です。

つまり、政治報道が偏ると、国民の判断そのものが歪められるリスクがあるのです。

「高市下げ」はなぜ起きたのか? 背景にある政治的思惑

なぜ高市早苗氏が標的となったのか。

その理由の一つは、彼女の政治スタンスにあります。高市氏は、保守的な外交・防衛政策を掲げ、既得権益の改革にも踏み込む姿勢を示してきました。

こうした「政界の構造改革」を掲げる人物は、既存勢力にとって“都合の悪い存在”になりやすいのです。

特に、公明党との関係が緊張する中で、田崎氏が「公明党側」と言ってしまったことと、高市氏への批判的発言が重なった点は、視聴者に「政治的意図があるのでは」と感じさせました。

実際にネット上では、「公明党ラインを守るために高市を下げていたのでは」という憶測も飛び交いました。

報道機関が問われる「信頼」と「説明責任」

田崎氏を擁護する声もあります。「単なる予想の一つ」「感情的に取りすぎだ」という意見も確かに存在します。

しかし、公共の電波を使う以上、発言の一言ひとことには重みがあり、結果的に“印象操作”となってしまったなら説明責任が求められます。

近年、報道の信頼度は低下傾向にあります。2024年の総務省調査によると、「テレビ報道を信頼できる」と回答した割合は過去最低の38%にまで落ち込みました。

視聴者が報道を疑うようになった今こそ、メディアは透明性と公平性を徹底しなければなりません。

まとめ:「偏向報道」は民主主義の敵である

今回の「高市早苗下げ」問題は、単なるワイドショーの炎上では終わりません。

それは、報道が政治とどう向き合うべきか、そして国民がどのように情報を受け取るべきかという根本的な問題を浮き彫りにしました。

ジャーナリストやコメンテーターは、政治的信条を持つこと自体は構いません。しかし、視聴者にそれを悟らせない形で報道を歪めることは、民主主義を蝕む行為です。

私たちが今問うべきは、田崎史郎氏一人の発言ではなく、「報道という権力の在り方」なのです。

メディアと政治の癒着構造──「報道の独立性」は幻想なのか

「公明党側発言」「高市早苗下げ報道」という2つの現象は、単なる失言や論調の偏りにとどまりません。

その背後には、長年にわたり日本社会で指摘されてきた“メディアと政治の癒着構造”が存在します。

本来、中立であるべき報道機関が、なぜ特定の政党や政治家と近い関係を築いてしまうのか。その構造を見ていきましょう。

国交省と公明党──25年続く「鉄のパイプ」

日本の政治構造を理解する上で欠かせないのが、公明党と国土交通省(国交省)の関係です。

公明党は2000年代以降、ほぼ一貫して国交大臣のポストを握り続けており、公共事業やインフラ政策に強い影響力を持ってきました。

この長期支配構造により、建設業界・港湾業界・運輸業界との間に太いパイプが形成されているとされます。

報道番組でこの関係を正面から批判するメディアが少ないのは、スポンサー構造や情報提供ルートに依存しているためです。

つまり「報道の独立性」が経済的な構造に縛られているという現実があります。

政治ジャーナリストが「政権側」に近づく理由

田崎史郎氏のような政治ジャーナリストは、情報源の多くを与党・官邸筋に依存しています。

“裏話”や“未発表情報”を入手するためには、政治家や官僚との信頼関係が不可欠。その結果、どうしても政権寄りの発言が増えてしまう構造的問題があります。

これは田崎氏だけでなく、多くのテレビ解説者にも共通する傾向です。

つまり、視聴者が「偏向報道だ」と感じる背景には、報道そのものが政治情報ネットワークの一部になっているという根本的な問題があるのです。

スポンサー・業界団体・メディアの“三角関係”

さらに複雑なのは、報道番組のスポンサー構造です。

例えば大手ゼネコンや運輸企業、あるいは広告代理店がスポンサーである場合、その業界とつながりの深い政党を批判する報道は自然とトーンダウンします。

この「スポンサーと政党の利害関係」が、報道内容に無意識のバイアスをかけるのです。

実際に、メディア研究者の調査によると、スポンサー企業が関わる政治スキャンダルはニュース全体のわずか3%しか取り上げられていません。

つまり、視聴者が見ているニュースは、すでに経済的フィルターを通過した「編集された現実」に過ぎないのです。

“報道の自由度”が示す日本メディアの限界

国際NGO「国境なき記者団」が毎年発表する「報道の自由度ランキング2025」において、日本は68位にとどまっています。

OECD加盟国の中でも下位クラスであり、その理由として「政治権力とメディアの距離の近さ」「記者クラブ制度の閉鎖性」が指摘されています。

特にテレビメディアでは、政権関係者を批判する際に「発言のトーンを抑える」編集が日常的に行われているという証言もあります。

報道が「国民の知る権利」を守るどころか、政治権力を守るための防波堤になっている──それが現在の日本報道の現実なのです。

政治と報道が癒着する“3つのパターン”

では、具体的にどのような形で癒着が起きるのか。以下の3つのパターンが典型です。

- 情報依存型: ジャーナリストが官邸や政党から情報を得る代わりに、批判を控える。

- 経済依存型: スポンサー企業の利害が報道内容を左右する。

- 人的癒着型: 政治家とメディア関係者の人脈・宴席・交流による“関係維持”。

この構造が固定化されると、報道は「政治の監視者」ではなく「政治の同伴者」になってしまいます。

報道が再び“国民の側”に立つために

では、メディアが政治から独立するためにはどうすればよいのでしょうか。

第一に必要なのは透明性です。政治家との接触や情報提供の経緯を、番組の中で明示すること。

第二に、視聴者自身が「報道を鵜呑みにしない姿勢」を持つことです。複数の媒体から情報を比較し、SNS・独立系メディアも参照する。

そして第三に、報道倫理を明文化し、違反があれば説明責任を徹底することです。

田崎史郎氏の発言は、一個人のミスとして片付けるにはあまりに象徴的でした。日本の報道が真の意味で「権力の監視者」として機能するためには、構造そのものの変革が求められています。

報道の信頼を取り戻すために──私たちができること

田崎史郎氏の「公明党側」発言や「高市早苗下げ」報道が示したのは、報道機関に対する国民の信頼が限界に近づいているという現実です。

かつてテレビや新聞は「公正中立の象徴」とされてきましたが、今やその神話は崩れつつあります。では、報道が再び信頼を取り戻すには何が必要なのでしょうか。ここでは、メディア側・ジャーナリスト側・視聴者側の3つの視点から考えます。

① メディアが守るべき「説明責任」と「透明性」

まず第一に、報道機関は透明性と説明責任を明確にする必要があります。

どのような経緯で情報を入手し、どの立場からコメントしているのか。

この情報が開示されないまま報道を続ければ、視聴者は「何を信じていいかわからない」状態になります。

欧米メディアでは、報道に関わった編集者やコメンテーターの政治的立場や利益相反を明記するのが一般的です。日本でもこの仕組みを導入すべき時期に来ています。

報道の信頼は「中立のフリ」ではなく、「立場の開示」と「検証可能性」によって支えられるのです。

② ジャーナリストが取り戻すべき「倫理」と「勇気」

田崎史郎氏のように長年政治の現場で活動してきたジャーナリストには、莫大な知識と経験があります。

しかし同時に、その関係性が“馴れ合い”に変わった瞬間、ジャーナリズムは腐敗します。

真に国民の利益を守る報道とは、政治家と距離を置き、時には関係を断つ勇気を持つこと。

たとえ取材パスを失っても、権力を監視し続ける──それが本来の報道の使命です。

NHK出身のある報道プロデューサーはこう語ります。

「批判を恐れて沈黙することは、報道の自殺行為だ。沈黙は常に権力の側を利する」

倫理とは形式ではなく、信念の問題です。報道が信頼を取り戻すには、個々のジャーナリストがその信念を再確認することが欠かせません。

③ 視聴者が持つべき「情報リテラシー」

最後に重要なのは、私たち一人ひとりの情報リテラシーです。

報道の偏向を批判するだけでなく、どの情報が事実で、どの情報が印象操作なのかを自ら判断する力を持つ必要があります。

具体的には以下の3つの行動を意識しましょう。

- 1つのニュースを複数のメディアで確認する

- 見出しではなく、発言の全文・文脈を読む

- SNS発信者の信頼性(経歴・所属)をチェックする

これらを日常的に実践することで、私たちは「報道に流される国民」から「報道を見抜く国民」へと変わることができます。

民主主義の強さは、メディアの質ではなく、情報を見抜く国民の目によって支えられるのです。

「公明党発言」事件が残した教訓

今回の一連の報道騒動は、単なる失言問題ではなく、日本のジャーナリズムが直面する構造的な危機を象徴しています。

「政権と距離を置けない報道」「スポンサーに忖度する構造」「批判よりもアクセスを優先する姿勢」──これらすべてが信頼の失墜を招いてきました。

しかし同時に、この事件は私たちに希望も示しています。

SNSやYouTubeなど、個人が情報発信できる時代になったことで、国民が報道の“監視者”となる力を手に入れたのです。

もはや「メディアが国民を導く時代」ではなく、「国民がメディアを選別する時代」。 この視点の転換こそが、報道の未来を切り拓く鍵となるでしょう。

結論:報道の信頼を取り戻すのは「視聴者の意識」から

田崎史郎氏の発言や高市早苗下げ報道をめぐる議論を経て、私たちは一つの結論にたどり着きます。

それは、「報道の信頼は、国民一人ひとりの選択によって育まれる」ということ。

メディアが変わるのを待つのではなく、私たち自身が“情報を見抜く目”を養うことが、最も確実で現実的な解決策です。

報道を信じるか疑うかは、もはや二択ではありません。信じるために、疑う。これが成熟した情報社会の姿です。

そしてこの視点を持つ国民こそが、政治・メディア双方を健全に監視し、真の民主主義を支える礎となるのです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません