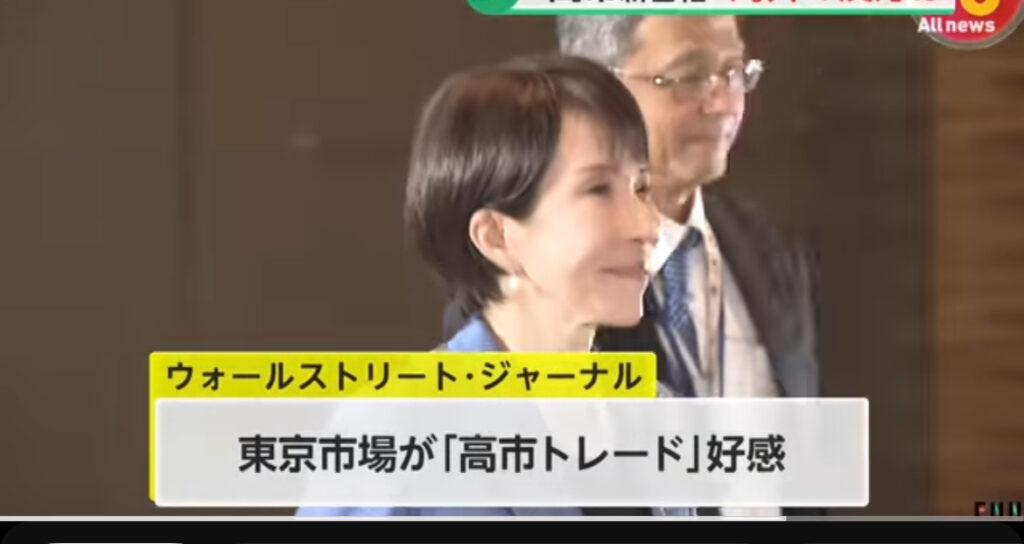

高市早苗総理の所信表明に中国警戒

高市早苗総理の所信表明とは【要点まとめ】

2025年10月、ついに日本初の女性総理となった高市早苗氏が、国会で初の所信表明演説を行いました。 この演説は「経済再生」と「安全保障の再構築」を両輪とする明確なメッセージに満ちており、国内外から注目を集めています。

結論から言えば、高市総理は「防衛力の抜本強化」「経済安全保障」「成長と分配の両立」を中心に据えた政策転換を打ち出しました。 特に安全保障に関する強い表現が目立ち、中国や韓国を含む近隣諸国に新たな波紋を広げています。

所信表明の主要ポイント

- 防衛費をGDP比2%水準へ:従来よりも前倒しで増額方針を明示。

- 経済安全保障の強化:サプライチェーンや半導体など戦略分野での自立を重視。

- 賃上げと物価安定の両立:「成長と分配」をキーワードに、家計支援策を継続。

- 対中・対米政策の明確化:「自由で開かれたインド太平洋」を軸に同盟国との連携を強調。

- 女性リーダーとしての社会改革:育児・介護・労働環境改革にも言及。

これらの項目は単なる政策発表ではなく、「日本が自立し、責任ある国家としての地位を取り戻す」という高市政権の基本理念を示すものといえます。 演説全体は、これまでの政権に比べて安保色が強く、外交姿勢も明確である点が特徴です。

注目されたキーフレーズ

「わが国の平和は、他国に委ねるものではない。 自らの力で守り抜く覚悟を、いまこそ示さなければならない。」

この一節はメディアでも大きく取り上げられ、国内の保守層からは支持の声が上がる一方、近隣諸国からは「軍事色の強い発言」として警戒されました。 特に中国では、この演説内容が外交・安全保障政策の転換点として注視されています。

高市政権の基本スタンス

高市総理は、演説の中で「日本は中国との建設的かつ安定的な関係を望む」とも述べています。 しかし同時に、「国家の主権と国民の生命を守るための体制強化」を明言したことで、中国側は慎重な反応を見せています。

このように、高市早苗総理の所信表明は、国内政治の転換点であると同時に、東アジア全体の外交バランスにも影響を及ぼす重要なメッセージとなりました。 次章では、高市政権が掲げる対中姿勢の本質について詳しく解説していきます。

高市政権が掲げる「対中姿勢」の本質

高市早苗総理の所信表明では、中国との関係について「建設的かつ安定的な関係を維持したい」と述べつつも、その裏には明確な戦略的メッセージが隠されています。 一見すると柔らかい外交姿勢に見えますが、実際は「安全保障と経済安全保障の両立」を軸に、中国依存からの脱却を目指す方向性が浮き彫りになりました。

「協調」と「牽制」を両立させる二層構造

高市政権の対中スタンスは、単なる対立や融和ではなく、協調と牽制を同時に行う二層型の外交モデルです。 経済面ではサプライチェーンの分散を推進しつつ、環境・エネルギー・観光など相互利益を追求する分野では協力の余地を残しています。

- 防衛・安全保障では抑止力の強化

- 経済関係では依存度の低減

- 外交では対話の継続と地域安定の確保

これにより、高市政権は「対中強硬」でも「親中」でもない、現実主義的な外交路線を取ろうとしていることがわかります。

背景にある“経済安全保障”の思想

高市氏は総務大臣時代から「経済安全保障」を政策の柱として掲げてきました。 今回の所信表明でも、「国家の独立は経済基盤の強さに支えられる」という理念を繰り返し強調しています。

その中で注目されたのが、半導体・AI・通信などの分野での技術自立。 日本が戦略的に重要な分野で中国からの依存を減らすことは、経済と安全保障を一体化させる狙いを意味します。 この発想はアメリカの対中戦略とも連動しており、日米協調による「対中包囲網」を意識した構成とも言えます。

高市総理の“理念型外交”とは

高市氏は、単なる利益追求ではなく「価値観に基づく外交」を重視しています。 演説では「自由」「法の支配」「人権」というキーワードが頻出し、これは中国の体制モデルとは一線を画す姿勢を示すものです。

「わたしたちは、自由と民主主義の価値を共有する国々とともに歩む。」 — 高市早苗 所信表明演説より

この理念的発言は、アメリカ・欧州との連携を強化するメッセージである一方、中国に対しては「日本がどちら側に立つか」を明確にしたシグナルでもあります。

中国側が注視する理由

中国政府やメディアが高市政権を警戒する理由は、この価値観外交にあります。 「台湾問題」「人権問題」「南シナ海」など、中国の核心的利益に関わるテーマにおいて、日本がどこまで踏み込むかは両国関係を左右する重要な指標です。

つまり、高市政権の対中姿勢は単なる外交政策ではなく、国家戦略そのものなのです。 そのため、中国側は高市総理の一言一句に神経を尖らせていると言えるでしょう。

次の章では、実際に中国政府や国営メディアがどのような反応を示したのか、具体的なコメントと報道内容を紹介します。

中国政府とメディアの初期反応

高市早苗総理の所信表明演説は、発表直後から中国政府および国営メディアで大きく報じられました。 公式なコメントこそ慎重な表現が多かったものの、その裏には明確な警戒と不安が読み取れます。 ここでは、中国外務省・国営メディア・ネット世論の3つの視点から反応を整理します。

1. 中国外務省のコメント:表向きの「静観」と裏の「警戒」

所信表明の翌日、中国外務省の毛寧報道官は定例会見で次のように述べました。

「日本の新内閣の発足は日本の内政問題である。 しかし、中国は日本が歴史を直視し、平和的発展の道を堅持することを望む。」

この発言は、表向きには穏やかですが、裏を返せば「防衛強化や台湾言及などを懸念している」ことを示唆しています。 特に「歴史を直視せよ」という文言は、日中間で摩擦が生じる際に頻繁に使われる外交用語であり、 高市政権の保守的な立場を牽制する意図が読み取れます。

2. 国営メディア「環球時報(Global Times)」の論調

中国の国営紙『環球時報』は、演説直後に以下の論評を掲載しました。

「高市氏の演説は『独立した防衛力』を強調し、地域の軍事的緊張を高めるおそれがある。 日本は“冷戦的思考”を放棄し、隣国との信頼構築を優先すべきだ。」

記事では特に、防衛費増額と「自国の力で守る」という発言を問題視。 「日本がアメリカとともに中国包囲に加担するリスクが高まる」と指摘しました。 この報道は、対外的に“抑制的”な姿勢を装いながら、国内向けには警戒を喚起する目的があります。

また、同紙は「高市氏は安倍政権の保守路線をさらに強化する可能性がある」とも論じ、 日本政治の右傾化を強調することで、国内世論の結束を図る論調をとっています。

3. 中国ネット世論の反応

中国版SNS「微博(ウェイボー)」上では、演説当日から「高市早苗」というハッシュタグが急上昇しました。 多くの投稿で「日本初の女性総理」という点に注目が集まり、 政治的な批判よりも“女性リーダー誕生”への関心が先行する形となりました。

しかし、次第に「軍拡」「反中」「親米」といったワードが拡散し、 「彼女の政策は中日関係を冷やす」という意見が増加。 一方で「現実的な防衛強化は当然」と評価する声も一部で見られ、 中国国内でも見方が分かれているのが実情です。

4. 総合的な評価:表面は穏やか、内実は緊張

総じて、中国の反応は「表面は穏やか、内実は緊張」と言えます。 外務省は関係悪化を避けつつも警戒心を隠さず、 メディアは批判と不安を煽り、ネットでは感情的な意見が飛び交う。 これは、日中関係が今後新たな局面に入る前兆と見られています。

次章では、こうした反応の背景にある歴史的文脈と、 なぜ中国が高市政権を特に注視しているのかを、過去の政権比較を交えて解説します。

日中関係の歴史的背景と今後の懸念

高市早苗総理の所信表明に対して中国が敏感に反応した背景には、長年にわたる日中関係の歴史的経緯があります。 両国の関係は、経済的には深く結びつきながらも、政治・安全保障の分野では常に緊張を孕んできました。 その歴史的構図を理解することが、今回の中国の反応を読み解く鍵になります。

1. 戦後から冷戦期:経済協力と政治的距離

1972年の日中国交正常化以降、日本と中国は「経済協力による友好関係」を築いてきました。 中国の改革開放政策(1978年以降)では、日本が最大の援助国としてインフラ整備や技術支援を行い、 “経済パートナー”としての信頼が生まれました。

しかし政治面では、歴史認識・領土問題・台湾問題などで度々対立が発生。 特に1980〜1990年代には、首相の靖国神社参拝や歴史教科書問題をめぐって、中国国内で反日デモが頻発しました。 この時期から、中国は日本の政治的動向に敏感に反応するようになります。

2. 21世紀初頭:経済の結びつきと安全保障の分岐

2000年代に入ると、日中間の貿易量は急拡大し、互いに最大の貿易相手国となりました。 しかしその一方で、東シナ海の領有権問題や中国の軍事拡張が顕著になり、 政治・安全保障面では距離が広がりました。

安倍政権期(2012〜2020年)には「自由で開かれたインド太平洋構想」が打ち出され、 日本がアメリカ・オーストラリア・インドと連携を強める中、中国はこれを“対中包囲網”と警戒。 その延長線上に、今回の高市政権の姿勢が位置づけられます。

3. 高市政権と過去政権との違い

過去の政権が「経済協力で安定を保つ」ことを重視していたのに対し、 高市政権は「安全保障を基軸に安定を築く」という新たなアプローチを採用しています。 つまり、経済よりも国家防衛と主権を優先する姿勢です。

| 政権名 | 対中姿勢の特徴 | 主な政策キーワード |

|---|---|---|

| 小泉政権 | 靖国参拝で対立激化 | 「自主外交」「歴史問題」 |

| 安倍政権 | 経済協力と牽制の両立 | 「インド太平洋構想」「価値観外交」 |

| 岸田政権 | 安定的関係の維持を模索 | 「対話と抑止」 |

| 高市政権 | 防衛・主権を最優先、明確な価値外交 | 「経済安全保障」「抑止力強化」 |

この比較からも分かるように、高市政権は「防衛を軸にした外交」という点で従来の路線を大きく変化させています。 この方針転換こそが、中国の警戒感を呼び起こした最大の要因と言えるでしょう。

4. 今後の懸念点:歴史・台湾・経済の三重リスク

中国が懸念しているのは、単に防衛強化だけではありません。 以下の3つの要素が、日中関係の“火種”として残っています。

- 歴史認識:保守的な姿勢が再び中国世論を刺激する可能性。

- 台湾問題:「台湾有事」を念頭に置いた防衛政策が挑発と受け取られるリスク。

- 経済安全保障:中国依存脱却の動きが貿易・投資関係を冷却させる可能性。

これら3点が重なれば、両国の関係は一時的に不安定化する恐れがあります。 特に台湾情勢をめぐる動きは、今後の日中関係を左右する最も重要な要素です。

次章では、中国が最も懸念する日本の安全保障政策と防衛強化について、 具体的にどの点が問題視されているのかを分析していきます。

中国が懸念する安全保障政策の焦点

高市早苗総理の所信表明で最も注目を集めたのは、防衛力強化と安全保障に関する発言です。 この方針は日本国内では「自主防衛の強化」として評価される一方、中国では「地域の軍事バランスを崩す可能性」として強い懸念を呼びました。 ここでは、中国が特に警戒する3つの政策ポイントを整理します。

1. 防衛費の大幅増額と自衛隊の役割拡大

高市政権は、これまで段階的に進めてきた防衛費増額を前倒しでGDP比2%水準に引き上げると明言しました。 また、「自衛隊の迅速な行動力強化」「統合司令部の創設」など、実戦対応を意識した構想も提示。 これは中国にとって、周辺海域での行動自由度を制限される可能性がある重大な動きです。

中国国営紙『人民日報』は、「日本が防衛力強化を“正常化”と称しているが、実際は軍事的野心の再燃である」と報道。 このような論調は、国内世論の引き締めと同時に、国際社会への牽制メッセージとして発信されています。

2. 台湾有事への備えと周辺防衛ラインの強化

所信表明では直接「台湾有事」という言葉は使われなかったものの、「日本の周辺で安全保障環境が急速に悪化している」との発言がありました。 この一文が、中国メディアでは「台湾問題を念頭に置いた発言」として解釈されています。

実際に高市政権は、沖縄・南西諸島へのミサイル防衛配備強化、離島防衛の訓練増加などを打ち出しています。 これらの動きは中国にとって「台湾海峡有事のシナリオに日本が関与する可能性」を示すサインと見られています。

中国の外交専門誌『亜太評論』は次のように指摘しています。

「日本は“専守防衛”を掲げながら、実質的には集団的自衛権の行使範囲を広げつつある。 高市政権は米国の戦略と歩調を合わせ、台湾問題への介入を容認する方向へ動いている。」

この論評は、中国が高市政権を「軍事的にアクティブな日本」として捉え始めていることを示しています。

3. 経済安全保障と軍事技術の連動

高市総理は、防衛強化と並行して「経済安全保障の確立」を最重要課題としています。 この中で特に注目されるのが、半導体・AI・量子技術の国産化です。 これらは民生用途だけでなく、将来的に軍事応用が可能な分野でもあります。

中国側では、こうした技術政策を「防衛産業強化の隠れ蓑」と警戒。 国営通信『新華社』は、「日本が経済技術の名を借りて軍事技術の蓄積を進めている」と批判的に報道しました。 特に、日米の共同開発プロジェクト(次世代戦闘機、人工知能防衛分析など)に対する懸念が強まっています。

4. 地域秩序と抑止戦略の転換

中国が最も神経を尖らせているのは、日本がアメリカやオーストラリア、インドと連携する「クアッド(QUAD)」枠組みを積極活用している点です。 これにより、東アジアの安全保障体制が“多国間の対中抑止構造”へと進化する恐れがあります。

一方で高市政権は「対話と防衛は両立できる」との立場を崩していません。 つまり、「力による抑止」を前提としつつも、「外交による安定」を模索しているのです。 このバランス感覚が、今後の日中関係の命運を分けることになるでしょう。

5. 総括:安全保障政策が示す新たな方向性

高市政権の安全保障政策は、従来の「防衛=受け身」から「防衛=抑止と戦略の両立」へと転換しています。 中国にとってそれは、軍事的圧力というよりも、地域の主導権争いの再構成に見えるのです。

次章では、このような安全保障の動きが今後の日中関係、特に外交・経済・地域秩序にどのような影響を与えるのかを、 最新データとともに分析します。

今後の日中関係はどう動くか【予測と分析】

高市早苗総理の所信表明を受け、日中関係は新たな局面を迎えています。 防衛力強化や経済安全保障政策は国内支持を集める一方で、中国との関係には微妙な緊張が生じています。 ここでは、2025年以降の動向を外交・経済・安全保障の3つの軸から分析し、今後の展開を予測します。

1. 外交:対話と現実主義のバランスへ

高市政権は「対話を拒まないが、譲らない」という現実主義的な外交方針を掲げています。 2025年内には、日中首脳会談や外相会談の再開が模索されており、 外交ルートを維持しながらも「安全保障を前提とした関係構築」が進む見込みです。

中国側は、過度な対立を避けたい思惑もあり、経済や環境分野での協力を継続する可能性が高いと見られます。 しかし、領土問題や台湾をめぐる議論では、双方の立場が根本的に異なるため、 「対話は続くが、信頼の回復には時間がかかる」と専門家は分析しています。

2. 経済:依存から“選択的協力”へ

経済面では、「デカップリング(分断)」ではなく“選択的協力”がキーワードとなります。 日本企業はサプライチェーン再編を進めつつも、中国市場の規模と影響力を無視できません。 特に環境技術・EV・再生エネルギーなどの分野では、日中協力が依然として有効です。

ただし、半導体・通信・AIといった安全保障に直結する分野では、 日本はアメリカや台湾との協力を優先し、中国との距離を戦略的に保つ方針を継続する見通しです。 つまり、経済関係は「限定的な協力」と「選択的な競争」が共存する形に移行します。

3. 安全保障:抑止力と地域安定の両立

安全保障の分野では、日米同盟を軸とした多国間抑止体制の構築が進みます。 日本はクアッド(QUAD)やAUKUSといった枠組みを活用し、 インド太平洋全体の安全保障協力を強化する流れです。 これにより、中国は日本を“地域の安全保障プレイヤー”として警戒する一方、 直接的な対立は避ける戦略に出る可能性が高いと考えられます。

一方、高市政権は「防衛力強化=軍事化」ではなく、 「抑止による安定維持」を強調しています。 防衛力を高めることで戦争を防ぐという立場を貫くことで、 国際社会からの理解を得ようとする姿勢が見られます。

4. 民間レベルの交流と“ソフトパワー外交”

国家間の緊張とは対照的に、民間レベルでは文化・観光・教育分野の交流が活発化する兆しがあります。 日本観光再開や留学プログラムの再拡充などを通じて、 若い世代が互いの国を理解する土壌を育てる動きも出ています。

高市政権はこれを「ソフトパワー外交」の一環として重視しており、 文化交流・デジタル人材交流を通じて関係改善の“安全弁”を設ける戦略を取っています。 この分野は、政治的緊張が高まっても維持されやすい点で注目されています。

5. 今後5年のシナリオ予測

| シナリオ | 内容 | 可能性 |

|---|---|---|

| 協調的安定シナリオ | 外交・経済・文化の対話を継続し、限定的協力で安定維持 | 60% |

| 競争的対話シナリオ | 安全保障面で緊張しつつも、経済協力を部分的に継続 | 30% |

| 対立激化シナリオ | 台湾・防衛政策をきっかけに外交的衝突が発生 | 10% |

現時点では、最も現実的なのは「競争的対話」のシナリオです。 日中双方が経済・地域安定を維持したいという思惑を持つ以上、全面対立は避けられる見通しです。 ただし、台湾や東シナ海をめぐる突発的事案が発生した場合、関係は一気に冷え込む可能性も否定できません。

6. 結論:新時代の「戦略的現実主義」へ

高市政権の登場によって、日本の外交は「理念重視」から「戦略的現実主義」へと進化しつつあります。 その一方で、中国も内政・経済の課題を抱えており、 日中両国は“競争しながら共存する関係”を模索せざるを得ません。

今後のカギは、互いの安全保障ラインを越えない抑制と、 経済・文化での協調をどう維持するかにかかっています。 両国の関係は今後5年で大きく形を変える可能性があり、 その行方はアジア太平洋全体の秩序に直結します。

次章では、この記事全体の総括として、 日中関係の今後をどう見るべきか、そして読者が注目すべきポイントをまとめます。

まとめと次の注目点

高市早苗総理の所信表明は、日本の政治・外交における明確な転換点となりました。 防衛力の強化、経済安全保障の推進、そして価値観外交の再定義――。 これらはいずれも、中国をはじめとする近隣諸国に強いインパクトを与えています。

1. 所信表明が示した3つのメッセージ

- 日本の防衛と主権の確立:「自分の国は自分で守る」という明確な意思表明。

- 経済安全保障の重要性: 技術・資源・サプライチェーンの自立を国家戦略に昇華。

- 価値観外交の復権: 自由・民主主義・法の支配を軸とした外交理念の再構築。

これらの政策は、単に国内向けの公約ではなく、東アジア全体の安全保障構造を再定義する意図を含んでいます。 中国がこの演説に敏感に反応したのも、その戦略的含意を理解しているからにほかなりません。

2. 日中関係の今後に潜む“二面性”

今後の日中関係は、「緊張と協力の共存」という二面性を持ち続けるでしょう。 防衛・安全保障では競争と牽制が続く一方、経済や環境分野では相互依存が依然として存在します。 そのため、関係を完全に断つことは現実的ではなく、むしろ戦略的管理が重要になります。

高市政権のアプローチは、感情的な対立を避けつつ、現実的な防衛・経済戦略で主導権を握るという「戦略的現実主義」です。 このスタンスが成功すれば、日本はアジア太平洋地域での信頼と影響力を同時に拡大することが可能です。

3. 2026年に向けた注目ポイント

- ① 日中首脳会談の開催可否: 高市・習会談が実現すれば、関係改善の大きな一歩に。

- ② 台湾海峡情勢: 台湾総統選後の地域情勢が、日中外交の最大の試金石。

- ③ 経済協力の持続性: 脱中国依存がどこまで進むか、サプライチェーン再編が焦点。

これら3点は、今後の日本外交を左右する重要な要素です。 特に台湾問題をめぐる対応は、日中関係だけでなく日米同盟・ASEAN関係にも波及する可能性があります。

4. 再結論:日本は「新しい外交時代」へ

高市早苗政権の誕生は、日本が“依存から自立”へと舵を切る象徴的な出来事です。 これに対して中国は警戒を続けていますが、同時に日本との経済協力を完全に手放すこともできません。 この“緊張と利害の交錯”こそが、2020年代後半の日中関係の特徴になるでしょう。

日本は今後、軍事・経済・外交の三位一体戦略で、地域安定のための新しいリーダーシップを求められます。 その成否は、高市政権がいかに「強さと柔軟さ」を両立できるかにかかっています。

5. 関連記事・次の行動

日中関係をさらに深く理解するために、以下の記事もおすすめです。

今後も当サイトでは、高市政権の政策・外交動向・日中関係の行方を継続的に追跡し、最新の分析をお届けします。 ブックマークして最新情報をチェックしてください。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません