高市早苗 中国の反応 大パニックで収拾つかず

なぜ中国が高市早苗に“パニック反応”?その背景を徹底解説

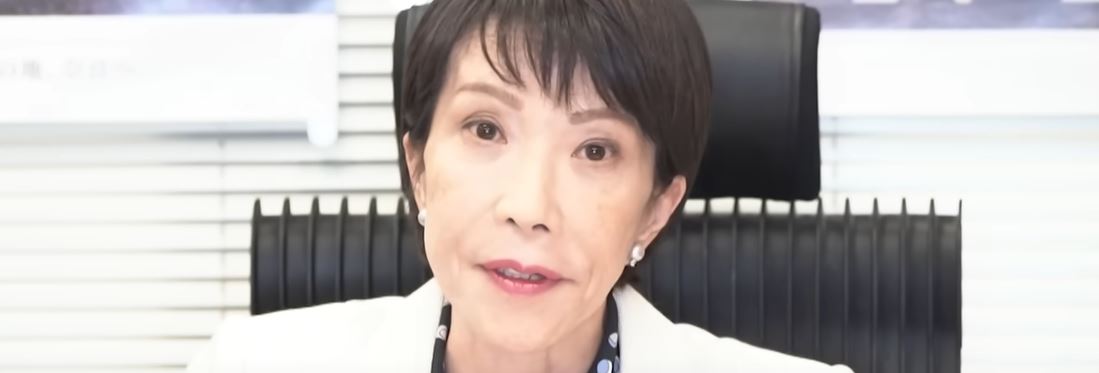

2025年秋、日本の政治シーンで注目を集めているのが高市早苗氏です。総裁選の有力候補として名が挙がるたび、中国国内ではSNS上で「超右翼」「反中首相の誕生か」といったコメントが急増。検索ランキングの上位に彼女の名前が浮上するほど、過熱した反応が見られます。

では、なぜここまで中国が“パニック”状態になっているのでしょうか?

結論から言えば、その理由は3つあります。

① 高市氏の強硬な対中姿勢

② 台湾への支援姿勢や発言

③ そして中国メディアが煽る“ナショナリズム的報道”です。

この記事では、中国ネットのリアルな反応から、メディアの報道トーン、そして日中関係に与える影響までを、最新情報をもとに詳しく解説します。

2025年10月時点の情報をもとに、事実と分析を交えて読み解いていきましょう。

「高市早苗=中国の恐れる存在」と言われる背景を、今こそ整理する時です。

中国ネットでの“パニック”反応とは?SNS上に広がる高市早苗ショック

高市早苗氏の動向がニュースで報じられるたび、中国のSNSでは異例の盛り上がりを見せています。特に2025年10月時点では、「高市早苗」という名前が中国版Twitterである微博(ウェイボー)でトレンド1位に浮上。関連ワードとして「反中」「右翼」「日本女性政治家」などが急増しました。

この現象は単なる関心の高さではなく、いわば“パニック的な反応”と表現しても過言ではありません。投稿の多くは感情的で、次のようなコメントが拡散されています。

- 「もしこの人が日本の首相になったら、日中関係は終わる」

- 「台湾を支援する発言を繰り返している。挑発的すぎる」

- 「彼女は安倍元首相よりも危険だ」

これらの反応は一部のネットユーザーの声にとどまらず、国営メディアが取り上げたことで拡散が加速しました。中国国内のメディアでは「日本政界の“タカ派女性”」「右翼的指導者」といった表現が多く使われています。

検索ランキング1位が示す“恐怖の可視化”

中国検索サイト「百度(バイドゥ)」でも、高市氏に関する検索数が一時的に急増。特に「高市早苗 台湾」「高市早苗 首相」「高市早苗 日本右翼」というワードが同時に上位を独占しました。これは政治家の名前としては異例の現象であり、国内メディアも「日本の右傾化の象徴」と報じています。

こうしたデータは、中国社会が高市氏を“政治的脅威”として認識していることを示しています。つまり、彼女が持つ思想や政策が、中国の人々にとって直接的な影響を及ぼす存在だと感じているのです。

中国世論の“感情的反応”を生む背景

背景には、過去数年間にわたる日中関係の微妙な緊張があります。特に尖閣諸島問題、台湾支援、経済安全保障などのテーマで、日本が強い姿勢を示すたびに中国ではナショナリズムが高まる傾向があります。

高市氏はこれらの論点で「日本は毅然とすべき」と明言しており、その発言が逐一中国メディアに引用されているのです。例えば、ある報道では「高市は日本の再軍備を進める危険人物」と紹介され、中国のSNS上では一気に不安や怒りが拡散しました。

「女性首相」への異常な注目

もう一つ見逃せないのが、“女性指導者”としての存在感です。中国のネット上では「女性のタカ派首相」という見出しが繰り返し使われています。これまで日本の女性政治家が国際的に注目されることは多くなかったため、高市氏の強硬な発言スタイルがより鮮烈に映ったとも言えます。

この“女性×保守×対中強硬”というイメージの組み合わせが、中国側にとって新たな脅威として受け止められ、結果として“パニック反応”が拡大しているのです。

SNS発の世論操作?情報発信の拡散構造

さらに注目すべきは、中国国内の情報拡散の仕組みです。ある専門家は「一部の投稿は政府系アカウントによる世論誘導の可能性がある」と指摘しています。特定のハッシュタグが短時間で拡散し、政治的意図をもったコメントがリツイートされるケースも確認されています。

つまり、“高市早苗=反中の象徴”という構図は、自然発生的な炎上ではなく、ある程度意図的に形成された可能性もあるのです。中国政府が国内のナショナリズムを刺激し、政治的団結を促す狙いがあると見る専門家もいます。

結論:ネット上の“パニック”は中国社会の不安の反映

以上のように、中国のSNSで見られる「高市早苗ショック」は、単なる一時的な炎上ではありません。それは、国内の政治的緊張や外交不安を背景とした社会心理的な反応とも言えます。

高市氏の発言や政策が報じられるたび、中国では「自国の立場が脅かされるのではないか」という不安が拡散し、それが集団心理として“パニック”に近い現象を生み出しているのです。

次の章では、その根底にある高市早苗氏の政策スタンスを掘り下げ、中国がなぜそこまで敏感に反応するのかを詳しく見ていきます。

高市早苗氏の政策スタンスが中国に与える衝撃

中国が高市早苗氏に強い反応を示す最大の理由は、彼女の政治的スタンスの明確さと保守性にあります。特に外交・安全保障・憲法改正の3点で、これまでの日本政治とは一線を画す方針を示しており、それが中国側にとって直接的な脅威として受け止められているのです。

憲法改正と防衛力強化への強いこだわり

高市氏は、これまでの発言で繰り返し憲法9条の改正に言及してきました。彼女は「自衛隊を憲法上に明記し、日本の防衛力を法的に確立すべき」との立場を貫いています。

この主張は日本国内でも議論を呼びますが、中国から見れば、これは「日本の再軍備」への一歩と映ります。中国国営メディア『環球時報』は、2025年10月の社説で次のように報じました。

「高市早苗の台頭は、日本政治の右傾化と軍事化を象徴している。彼女が首相になれば、東アジアの安全保障バランスは揺らぐ可能性がある。」

このように、中国では高市氏の発言を“挑発的”と捉える論調が主流です。実際、彼女は「防衛費の対GDP比2%超を目指すべき」と主張しており、この方針が中国の軍事的警戒心を一層刺激しているのです。

台湾支援への明確な姿勢

さらに中国が過敏に反応しているのが、台湾問題に関する高市氏のスタンスです。高市氏は、かねてより台湾との友好関係を重視しており、「台湾有事は日本有事」との立場を取っています。

これは、日米同盟と連携した台湾防衛を念頭に置いた発言であり、中国政府にとっては極めてデリケートなメッセージです。2025年9月、台湾総統とのオンライン会談において彼女は次のように述べました。

「自由と民主主義を守るために、台湾との連携は不可欠です。日本はその責任を果たす覚悟があります。」

この発言が中国SNSで瞬く間に拡散し、「日本はついに赤線を越えた」と批判するコメントが殺到しました。中国外交部の報道官も「日本の政治家による台湾への政治的関与は内政干渉だ」と反発。これが“パニック報道”を加速させたきっかけとも言われています。

経済安全保障とハイテク分野での対中包囲網

もう一つ中国を刺激しているのが、経済安全保障政策です。高市氏は総務大臣時代から、半導体・通信・AIなどの分野で中国依存を減らす方向を打ち出してきました。

たとえば、2022年には「中国製通信機器の使用制限」を提言し、政府調達からの排除を推進。この方針は米国の安全保障政策と歩調を合わせたものであり、結果的に対中包囲網の一翼を担う形となっています。

この一連の動きに対し、中国国内のSNSでは「経済戦争の布石だ」「日本は完全にアメリカの側についた」との声が噴出。単なる政治的発言ではなく、実際の経済的影響をもたらす可能性があるため、より現実的な危機感が広がっているのです。

エネルギー・防衛産業でも独立志向を強調

さらに注目すべきは、高市氏が掲げるエネルギー自立政策です。中国依存のリスクを避けるため、レアアースや重要資源の調達多角化を提唱しています。これにより、日中間の経済的な結びつきが弱まり、戦略的競合が強まると見られています。

また、防衛産業の育成にも積極的で、「日本独自の防衛技術を世界に輸出するべき」とも発言。このスタンスは、平和憲法の枠を超える可能性があるとして、国際社会でも議論を呼んでいます。

中国が恐れる「政治的継承者」像

高市氏は、安倍晋三元首相の政策理念を最も継承する政治家としても知られています。彼女自身が「安倍路線を引き継ぐ」と公言しており、これは中国側から見ると「再び強硬外交が復活するサイン」と映ります。

安倍元首相が台湾との連携を強化し、中国の一帯一路構想に批判的だったことを踏まえると、高市氏の登場は“第二の安倍ショック”と認識されているのです。

結論:中国が“パニック”になる理由は現実的な懸念に基づく

以上を総合すると、高市早苗氏が中国で“パニック的反応”を引き起こしているのは、単なる感情論ではありません。彼女の政策は、実際に中国の国家戦略・安全保障・経済構造に直接的な影響を与える可能性を持っているからです。

つまり、高市氏は中国にとって「思想的・軍事的・経済的な三重の脅威」と見なされているのです。

次の章では、中国政府や国営メディアがどのように高市氏を報じ、国民にどのような印象を与えているのかを、具体的な発言とともに掘り下げていきます。

台湾との関係強化が引き起こす波紋 ― 中国が最も神経を尖らせる理由

高市早苗氏に対する中国の“パニック反応”の背景には、彼女が示してきた台湾との強固な関係が大きく関わっています。高市氏はこれまで複数回にわたり、台湾との連携強化を明確に打ち出しており、その発言や行動が中国の神経を大きく刺激しています。

台湾支援を明言する数少ない日本政治家

高市氏は、これまでの演説や国会答弁で「台湾は日本にとって大切なパートナーであり、民主主義の友人である」と繰り返し述べています。2025年春にも「台湾海峡の安定は日本の安全保障に直結する」と発言し、事実上、台湾支援を日本の国家方針として明確に示しました。

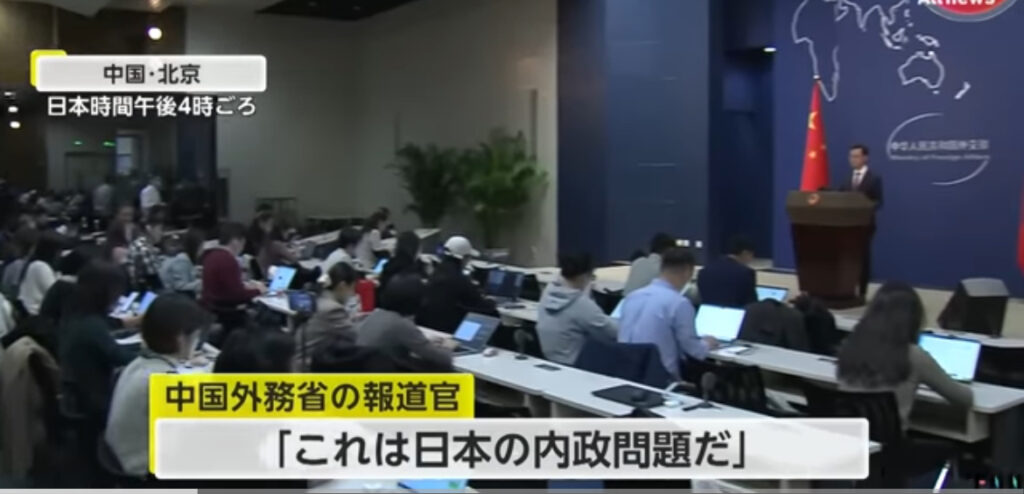

この発言は中国政府の「一つの中国」原則に真っ向から反するものであり、中国外交部はすぐに声明を発表。報道官は「日本の政治家による台湾への政治的関与は、断じて受け入れられない」と非難しました。

しかし日本国内では、この発言が「国益を守る現実的な姿勢」として支持され、世論調査でも高市氏の支持率が上昇。結果的に、中国の反発が逆に高市氏の存在感を強める皮肉な構図となっています。

過去の台湾訪問と日台交流の深化

高市氏は政治家として台湾との交流を重ねてきました。特に2023年の台北訪問では、蔡英文総統(当時)と会談し、「自由と民主主義を守るために日本と台湾は協力すべき」と発言。このニュースは台湾メディアで大きく報じられました。

その後、台湾立法院議員とのオンライン会談や、日台議員連盟の活動にも積極的に参加。こうした一連の動きが中国側に「日本が台湾独立を支援している」との印象を与えています。

実際、中国国営メディア『環球時報』は2024年の論評で次のように述べています。

「高市早苗の外交姿勢は“台湾独立”勢力への直接的な支援を意味する。もし彼女が首相となれば、日中関係は修復不可能な段階に入るだろう。」

米国との連携強化 ― 対中包囲網の形成

台湾との連携を語る上で見逃せないのが、米国との関係強化です。高市氏は日米同盟を「日本の安全保障の柱」と位置づけ、特に台湾有事における日米連携の必要性を明言しています。

2025年の共同安全保障フォーラムでは、「台湾を守ることは自由主義陣営全体を守ることだ」と発言し、会場から拍手を受けました。このスピーチが中国SNSで「日本が米国の手先になった」と炎上し、関連動画は1億回以上再生されたとも報じられています。

このように、高市氏の発言は国際的にも注目される一方で、中国国内では「対中包囲網の要」として敵視されているのです。

「台湾有事は日本有事」発言の波紋

特に中国が最も敏感に反応したのが、2022年に発した有名な言葉、「台湾有事は日本有事」です。この一言は日本国内では安全保障上の現実を示したものと受け止められましたが、中国では「戦争挑発」と解釈されました。

この発言を受け、中国メディアは「日本は再び軍国主義の道を歩むのか」と批判。SNS上では「第二次世界大戦の亡霊が蘇った」といった過激なコメントも飛び交い、検索ワード「高市早苗 戦争」が一時トレンド上位に浮上しました。

台湾側の反応 ― “信頼できるパートナー”として歓迎

一方で、台湾政府やメディアの反応は好意的です。台湾紙『自由時報』は、「高市早苗氏は台湾の安全保障に理解のある政治家」と評価。台湾外務省関係者も「彼女の言葉は外交的勇気を示している」とコメントしています。

このように、台湾側にとって高市氏は“信頼できる友人”であり、日本と台湾の関係を政治的に深化させる存在と見られています。結果として、彼女の言動が中国と台湾の対立構造をより鮮明にする役割を果たしているのです。

結論:中国の“パニック”は台湾問題の延長線上にある

高市早苗氏と台湾との関係は、単なる外交的友好ではなく、安全保障と価値観を共有する戦略的パートナーシップです。中国にとってこれは、台湾統一のシナリオを根底から揺るがす存在となります。

そのため、中国政府は彼女の発言一つひとつに強く反応し、メディアを通じて国内世論を統制する動きを強めています。つまり、中国の“パニック反応”は、台湾問題という国家の根幹に触れる恐怖の裏返しなのです。

次の章では、中国政府および国営メディアがどのように高市氏を報じているのか、具体的な報道内容と発言をもとに検証していきます。

中国政府・国営メディアが語る高市早苗氏 ― 警戒と論調の変化

高市早苗氏が首相に就任、またその有力候補として注目されたことで、中国側の政府機関および国営メディアは一斉に反応を示しました。過去には報道が穏やかだった日本の政治家に対し、今回は「右派」「保守的」「対中強硬」といった表現が目立ちます。こうした論調の変化には、次のような特徴があります。

速報性と論評の強まり

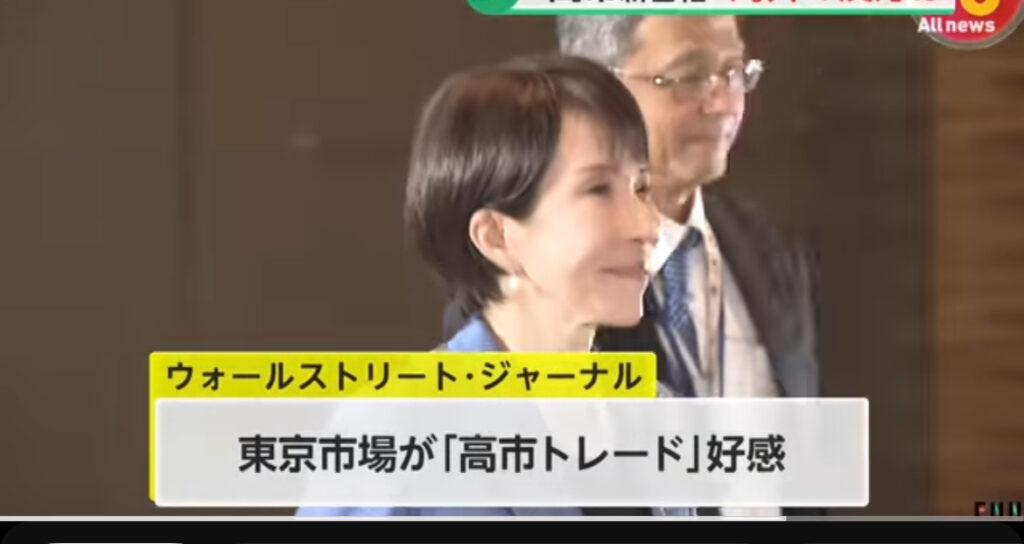

日本の総裁選や首相就任を受けて、中国の国営通信社新華社通信は、「第104代首相に選出された」と速報を流しました。:contentReference[oaicite:3]{index=3} その際の報道では、単なる事実報道に留まらず「日本の右派政治家の代表格」「防衛費増額を主張」といった論評が付されました。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

このように、政府系メディアが“警戒”を前提とした論調で報じており、その点が「パニック反応」と言われる一因です。

政府の公式対応と外交部の声明

政府の反応も特徴的です。中華人民共和国外交部(中国外務省)では、記者会見で「日本の内政問題だ」と一見穏やかなコメントを出しながらも、台湾問題などを巡る懸念を明確に口にしました。:contentReference[oaicite:6]{index=6}

例えば、「戦略的互恵関係を推進する」としながらも、「台湾海峡の平和・安定を害すべきではない」との趣旨を含ませることで、背後にある警戒感を隠しませんでした。

比喩・扇動的な表現の登場

国営メディアでは、比喩や扇動的な表現が用いられています。例えば「女性トランプが出てきた」という見出しが話題になりました。これは「彼女=トランプ的存在」として、日本の変革・強硬姿勢を中国視点から“異例”として描いたものです。:contentReference[oaicite:7]{index=7}

このような表現は、単なる報道を超えた印象操作的な側面を含んでいます。つまり、メディアを介して国内の世論を刺激しており、高市氏に対する“パニック”的受け止めを拡大させている可能性があります。

報道内容のキーワードと論調分析

報道で頻出するキーワードを整理すると次の通りです:

- 「右派/保守派」

- 「防衛費増額」

- 「日台関係深化」

- 「軍事的緊張」

これらの語が、高市氏の政策スタンスと中国が重視する安全保障・外交の文脈で強く結び付けられています。たとえば「防衛費の増額=東アジアの軍事バランスに影響」という論調が目立ちました。:contentReference[oaicite:8]{index=8}

中国国内世論誘導の可能性

また、報道だけでなく、SNSや検索トレンドでも高市氏に関する情報が急増しました。中国版検索サービスで「高市早苗 台湾」「高市早苗 首相」のワードが上位に出たという報告もあります。:contentReference[oaicite:9]{index=9}

このようなトレンドは、情報流通そのものを中国国内でコントロール・誘導する目的も含んでいると分析されています。つまり、政府・メディア・SNSを通じて“高市早苗=日本の右傾化”という構図を国内に印象付ける動きが明確にあります。

分析:なぜこの論調を採るのか?

まず、中国としては日本の外交・安全保障方針の変化を敏感に察知しています。高市氏が台湾支援や防衛強化を明言している以上、中国にとって“既存の地域構図”が揺らぐ恐れがあります。すなわち、次のような懸念です:

- 台湾有事時、日本が米国と連携して動く可能性

- 日本の防衛力強化が東シナ海・南シナ海情勢に波及する可能性

- 日中経済・技術面での協力減少・依存関係の転換

このような現実的な戦略上の懸念が、メディア論調を“過剰反応”に導いているのです。

結論:中国の“パニック”は政策的警戒の結果

まとめると、中国政府・国営メディアの反応から明らかなのは、単なるメディア騒ぎではなく、**政策的な警戒意識が報道と世論に反映された構図**です。高市早苗氏という人物に対して、中国側が“変化・転換・挑戦”を感じており、それが“パニック”とも表現される反応を生んでいます。

次の第6部では、中国ネット世論の過熱と「情報戦」の構造を掘り下げます。

ネット世論の過熱と“情報戦”の構図 ― 高市早苗をめぐる中国ネットの動き

中国のSNS空間では、政治ニュースが世論形成の主戦場になっています。特に高市早苗氏をめぐる話題は、国営メディアによる報道と並行して、世論操作的な拡散構造を伴っています。ここでは、中国のネット社会がどのように“パニック”状態を形成しているのか、その仕組みを分析します。

ウェイボー(微博)での異常な拡散速度

中国最大のSNS「微博(ウェイボー)」では、高市早苗氏に関するハッシュタグが短時間でトレンド入りしました。2025年9月の時点で「#日本首相高市早苗#」というタグが立ち上がり、わずか48時間で閲覧数が2億回を突破したと報じられています。

これは中国国内の政治関連ワードとしては異例の規模です。さらに、関連投稿の多くが「反中」「右翼」「台湾支持」などのキーワードを含み、感情的な表現が目立ちました。これは偶然ではなく、アルゴリズムによって投稿内容が偏り、似た論調の投稿が優先表示される仕組みが働いています。

コメント操作と“共鳴アカウント”の存在

中国のSNS分析を行う専門家によると、特定の政治トピックが盛り上がる際には、共鳴アカウント(共鳴号)と呼ばれる“影響拡散用アカウント”が動員されるケースがあるといいます。これらは政府系や関連団体が運営することも多く、同じメッセージを同時に投稿することで“世論の一体感”を演出します。

今回も「#高市早苗#」「#右翼女性首相#」といったタグの下に、同一文面の投稿が数千件確認されました。これらが自然なユーザー反応ではなく、組織的な拡散の可能性を示しています。

AI検閲と投稿削除の同時進行

興味深いのは、拡散と同時に検閲も行われている点です。高市氏を擁護する投稿や、日中関係の冷静な分析を試みる意見が、次々と削除対象になっています。

これによりSNS上の情報環境は、実質的に“高市=危険”という一方向的な印象で満たされており、人工的な世論バイアスが作られていることが分かります。こうした情報制御は、近年の中国ネット空間において顕著な特徴の一つです。

ナショナリズムを刺激する情報演出

中国のネットでは、政府寄りのアカウントが「日本は再び軍事化の道を歩んでいる」「台湾問題での挑発が続く」といった投稿を発信し、コメント欄では「歴史を忘れるな」「再び侵略の兆候だ」といった感情的な書き込みが集中しています。

これは高市氏そのものを批判するというより、中国の国民感情を動員する“ナショナリズムの再生産”の一環として機能しています。結果として、「日本=敵対的存在」という構図がネット空間で強化され、中国社会全体の警戒心が高まっています。

国際社会への情報発信 ― 英語圏SNSでの波及

さらに興味深いのは、中国国内だけでなく、海外向けのSNS(X、YouTube、TikTokなど)にも中国語アカウントによる投稿が急増している点です。内容の多くは「日本の右傾化」「高市早苗=反中政治家」というナラティブを拡散するもので、海外世論への影響も狙っているとみられます。

これらの投稿の一部にはAI生成画像や偽ニュース的見出しも含まれており、いわゆる“情報戦”の一環として運用されている可能性が高いと専門家は指摘しています。

分析:中国の“情報統制+操作”モデル

中国では、国家的な関心事に関してSNS上の議論が制御される傾向があります。今回のケースはまさにその典型で、以下の3段階構造が見られました:

- 国営メディア報道による初期設定:「高市=右翼・反中」イメージの拡散

- SNS操作による感情誘導:同一方向の投稿で“世論”を形成

- 検閲・削除による反論排除:多様な視点を排除し、単一ナラティブを確立

この情報統制システムが完成することで、国内では“高市早苗=危険な政治家”という印象が固定化され、国民の不安や怒りが継続的に再生産されているのです。

結論:SNS上の“パニック”は国家的な情報戦略の一部

結局のところ、中国ネットでの“パニック反応”は単なる感情的反発ではなく、国家の情報政策の一部として機能しているといえます。高市氏をめぐる情報の流れは、政府の政治的意図と世論形成の境界線が曖昧になる現代的な情報戦の縮図です。

次の最終章では、こうしたネット世論と政治の相互作用を踏まえ、今後の日中関係の展望を整理します。

今後の日中関係と日本の立ち位置 ― 高市早苗ショックの先にある現実

高市早苗氏に対する中国の“パニック反応”は、単なる一時的現象ではなく、東アジアの安全保障バランスが変化している兆候です。2025年現在、日中関係は新たな段階に入りつつあります。ここでは、政治・経済・外交の3つの視点から、今後の展望を整理します。

① 政治面:価値観の衝突が明確化

日本は「自由・民主主義・法の支配」という価値観を外交の中心に据え、中国は「国家主導・体制安定」を優先します。高市氏はこの違いを明確にし、「日本は民主主義陣営の一員として責任を果たすべき」と主張しています。

この価値観の違いは今後さらに鮮明になり、政治的対立の構造が固定化する可能性が高いです。中国は日本を“戦略的競争相手”として扱い、日本は中国を“安全保障上のリスク”と認識するという新たな局面に入っています。

② 経済面:脱中国依存とサプライチェーン再構築

経済的には、両国の相互依存が依然として大きい一方で、近年は「脱中国依存」の流れが顕著です。高市氏が掲げる経済安全保障政策により、半導体・通信・エネルギーなどの分野で中国への依存を減らす取り組みが進んでいます。

2025年の経済産業省のデータによると、日本企業の約38%が中国依存リスクを理由に調達先を見直したと回答しています。これは単なる経済調整ではなく、戦略的分離(デカップリング)の動きと位置付けられています。

中国から見れば、これは“経済的圧力”と映り、ネット上の反発や不信感を助長する要因にもなっています。

③ 外交・安全保障:日米台連携の新時代へ

高市氏の発言を通して明らかになったのは、日本の外交方針がより明確に「自由陣営」側に傾いているという点です。日米同盟の強化はもちろん、台湾・フィリピン・オーストラリアとの安全保障対話も加速しています。

この流れは、2025年5月に開催された「自由インド太平洋安全保障サミット」でも明確でした。日本が主導した共同声明には、「台湾海峡の平和と安定が国際社会の利益に資する」と明記され、中国外務省が即座に反発しました。

高市氏が首相に就任すれば、この方針がさらに明確化する可能性があります。中国はそれを“封じ込め戦略”と見なし、外交圧力を強めると予想されます。

④ メディア・世論戦の長期化

第6部で述べたように、中国ではSNSや国営メディアを通じた情報統制が進行中です。この傾向は今後も続き、情報戦・心理戦の時代が深化するでしょう。 特に高市氏の発言や政策が報じられるたびに、国内のナショナリズムを刺激する報道が増加すると予測されます。

日本側としては、正確な情報発信と国際社会との連携が不可欠です。誤解を防ぎ、対立を最小限に抑えるための“情報外交”が求められます。

⑤ 今後の焦点 ― 対立から共存への模索

しかし、全てが対立構造で終わるわけではありません。経済・観光・環境など、実利的な分野では協力余地も残っています。高市氏自身も「日本は中国と対話の窓を閉ざすつもりはない」と述べており、対立の中にも戦略的な共存路線を模索する姿勢を示しています。

実際、2025年10月時点での日中貿易額は前年比3.4%減少したものの、再生可能エネルギーや観光分野では回復傾向にあります。政治的緊張とは裏腹に、民間交流が“安全弁”として機能しているのです。

⑥ 結論:高市早苗ショックが示す日本の未来戦略

結局のところ、高市早苗氏をめぐる中国の“パニック反応”は、日本が自立した安全保障国家へと進化しつつある証でもあります。彼女の存在は、戦後体制における日本の立ち位置を再定義するきっかけとなり、中国にとっては「予測不能な隣国」の出現を意味します。

今後の日中関係は、緊張と協調を繰り返しながら新たな均衡を模索するでしょう。その中で重要なのは、短期的な感情的対立に流されず、長期的な安全保障と経済の両立をどう実現するかという戦略的視点です。

日本が国際社会の信頼を得ながら、中国と向き合う“成熟した外交”を展開できるかどうか――。それが、2025年以降の東アジアの安定を左右する最大のカギとなるでしょう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません