高市早苗政権で赤沢亮正再任の裏に隠された真相とは

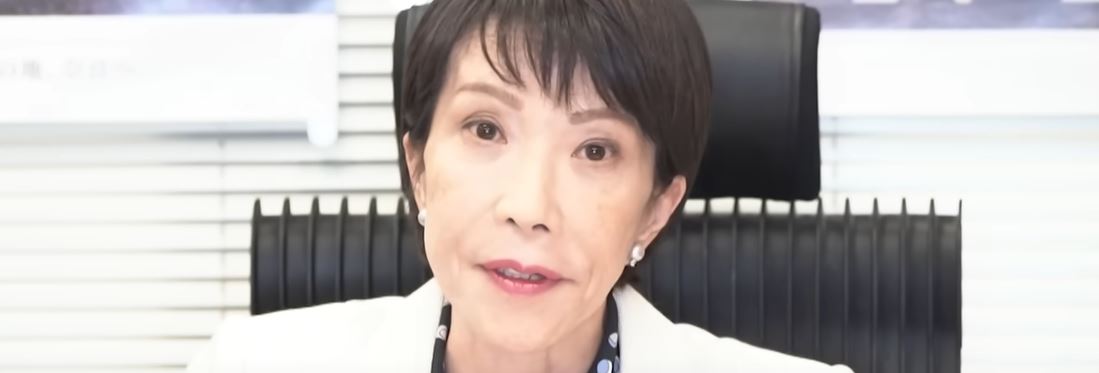

高市政権の衝撃人事と世間のざわめき

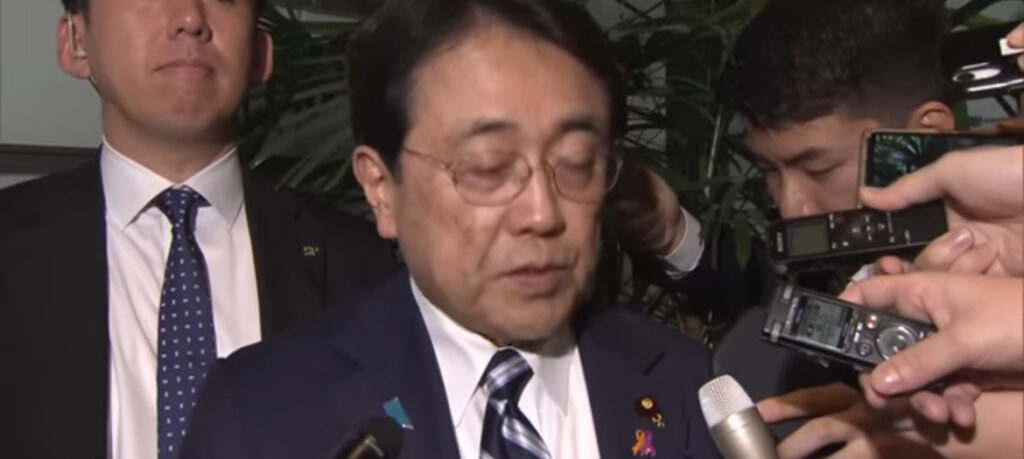

2025年秋、日本の政治シーンを大きく揺るがせたのが「高市早苗政権の人事」である。中でも特に注目を集めたのが、経済再生大臣として再び起用された赤沢亮正氏の存在だ。「なぜこのタイミングでの再任なのか?」──そんな疑問がネット上でも噴出した。

一方で、この再任劇の裏にある“本当の狙い”を明かした人物がいる。それが、元財務官僚で経済学者の高橋洋一氏だ。彼は自身のメディア発信を通じて、この人事の裏に潜む政権戦略や、財務省との駆け引きを指摘している。

高橋氏によれば、今回の再任には単なる「経験重視」ではない深い政治的意図が隠されているという。政府が掲げる「経済再生」の看板はそのままに、実際の政策運営では財務省との距離感をどう取るかが最大の焦点になっている。

本記事では、その高橋洋一氏の発言や見解をもとに、再任の裏側にある「政権の本音」と「経済戦略の実相」を暴露形式で掘り下げていく。SNSで話題となった“ピストン赤沢”という言葉の真意にも迫りつつ、表に出ない政権人事のロジックを読み解いていこう。

まずは、再任された赤沢亮正という人物の経歴と実績を確認し、その人事がどのような意味を持つのかを整理していく。

赤沢亮正とは何者か ― 経済再生の“現場を知る男”

再任人事の渦中にいる赤沢亮正氏は、自民党の中でも経済政策に精通した実務派として知られる。東京大学法学部を卒業後、通商産業省(現・経済産業省)に入省。その後、政界へ転じ、経済再生や産業振興を中心に活動してきた経歴を持つ。

過去には内閣府副大臣や経済産業副大臣を歴任し、特に地方創生や中小企業支援策の実務に深く関わったことで評価が高い。一方で、霞が関との関係も濃く、政策調整力に長けた「調整型の政治家」としても知られている。

今回の経済再生大臣再任は、政策の一貫性を重視する高市早苗首相の意向が強く反映されたとされる。しかし、表向きの理由の裏には「安定人事」という名のもとで進む派閥バランス調整の狙いもあると、一部の永田町関係者は指摘する。

さらに興味深いのは、経済学者高橋洋一氏がこの再任を「財務省との微妙な距離感の象徴」と評している点だ。赤沢氏は財務省出身ではないものの、省庁横断的な折衝経験を持ち、財務官僚に対して一定の発言力を持つ希少な存在だという。

つまり、高市政権が掲げる「経済再生」の旗の下で、政策遂行と官僚制御の両立を託せる人物──それが赤沢亮正という男の評価である。次章では、高橋洋一氏が具体的に語った「再任の裏シナリオ」を掘り下げていく。

高橋洋一が指摘する「再任の裏シナリオ」

経済再生大臣・赤沢亮正氏の再任劇に対し、最も鋭い分析を示したのが高橋洋一氏だ。彼はYouTubeやSNSで「この人事は単なる継続ではなく、高市政権の“本格始動サイン”」だと発言し、話題を呼んだ。

高橋氏によると、今回の人事の背景には三つの明確なシナリオが存在するという。

① 財務省との距離をコントロールする人事

高橋氏は「高市政権は財務省に全面的に依存する体制を取らない」と分析する。そのため、官僚出身ではない赤沢氏を起用することで、政策決定における独立性を保ちつつ、財務省との緊張感を維持できるという構図だ。

② 政策の一貫性と“手堅さ”を演出

赤沢氏は過去の経済再生政策にも深く関与しており、現場感覚に基づく判断ができる人物として知られる。高橋氏は「短期間で方針がブレると市場が不安定化する。再任はメッセージ性を持った選択」と語っている。

③ 高市政権の“人事改革アピール”

一方で、この再任が“ピストン人事”と揶揄される背景には、政権内の派閥バランス調整があると見られる。高橋氏はこれを「実は大胆な布石」と表現し、今後の内閣改造における伏線とみている。

これらの三つのポイントを総合すると、赤沢再任は単なる保守的な判断ではなく、「高市流経済再生戦略」を支える政治的シグナルであると解釈できる。高橋洋一氏の分析は、表向きの報道では見えない“政権の内側”を照らし出している。

次章では、この人事が象徴する高市政権の経済再生戦略の方向性に迫り、どのような経済政策が今後展開されるのかを詳しく見ていく。

高市政権の経済再生戦略と人事の意味

赤沢亮正氏の再任は、単なる政治的人事ではなく、高市早苗政権の経済再生戦略の方向性を象徴している。表向きには「安定と継続」を掲げているが、その実、政権が目指すのは「強い日本経済の再構築」だと高橋洋一氏は語る。

高市首相が掲げる経済方針の柱は、次の三つである。

① 新資本主義の再設計

岸田政権下で停滞した「新しい資本主義」を再構築し、分配ではなく成長主導型の経済モデルへ転換する構想だ。高市政権では、規制緩和やスタートアップ支援など、民間の活力を重視する政策が中心になるとみられる。

② 地方経済の再生と産業回帰

赤沢氏は地方創生政策の実務経験が豊富であり、今回の再任には地域経済の底上げを狙う意図がある。高橋洋一氏も「地方経済を立て直さない限り、国内のデフレ構造は抜け出せない」と強調している。

③ インフレ対策と家計支援の両立

急速な物価上昇に対応するため、高市政権はエネルギー補助金や減税策などを検討中とされる。一方で、財務省との調整が難航しており、赤沢氏の“調整力”が鍵を握る。高橋氏はこれを「官僚依存からの脱却を試す試金石」と分析している。

こうした政策の根底には、高市首相の信念である「経済安全保障」の思想がある。単なる景気対策ではなく、サプライチェーン強化や防衛産業支援など、国家的視点で経済を再構築する姿勢が明確だ。

つまり、赤沢亮正氏の再任は、経済再生政策を進める上での“歯車の再調整”に他ならない。高市政権はこの人事を通じて、内政と外交の両面で「経済の主導権を政権中枢に戻す」という意思を示している。

次章では、この人事の裏にある派閥間の駆け引きと、高橋洋一氏が示唆した「政治的メッセージ」を解き明かしていく。

政権内部の駆け引き ― 背景にある派閥バランス

政治の世界において、重要ポストの再任や人事には必ず派閥間の力学が働く。高市早苗政権でも例外ではなく、赤沢亮正氏の経済再生大臣再任には、政権内外の思惑が複雑に絡み合っている。

まず注目すべきは、自民党内における非主流派の結束だ。高市首相は旧安倍派や無派閥議員との連携を重視しており、その中で赤沢氏は「調整型のキーマン」としての役割を担っている。高橋洋一氏も「人事を見れば、政権の意志が読める」と語っており、この再任には明確な政治的メッセージがあると指摘している。

一方で、財務省や一部の主流派からは「赤沢氏は現場型で、官僚主導型の政策運営とは相性が悪い」との声も上がる。高市政権はあえてこの軋轢を受け入れ、政治主導を強調する姿勢を見せたとも言える。

高橋氏は、こうした背景を「官僚機構と政権の主導権争い」と表現し、次のように述べている。

「高市政権は、政策の現場感覚を持つ政治家を中心に据えることで、官僚に依存しない構造を作ろうとしている。赤沢氏はその実験台の一人だ。」

また、派閥バランスの観点では、今回の再任が「人事の中立化」として機能している点も見逃せない。特定派閥の意向に偏らず、各グループに一定の配慮を示した形だ。結果として、高市首相は政権基盤を広げつつ、政策決定の自由度を確保することに成功した。

このように、赤沢再任は単なる能力評価ではなく、政権の安定と主導権確立のための戦略的人事である。次章では、この人事をめぐるメディア報道と国民の反応、そして高橋洋一氏が分析する“世論操作の構図”に迫る。

国民・市場の反応 ― メディアとSNSの温度差

赤沢亮正氏の経済再生大臣再任は、政界だけでなく世論や市場にも大きな波紋を広げた。発表直後からSNSでは「なぜ今、赤沢?」「再任の意味が読めない」といった疑問が飛び交い、一時的に関連ワードがトレンド入りした。

メディア各社の報道スタンスにも温度差が見られた。新聞やテレビの多くは「経験重視の安定人事」と報じた一方で、ネットメディアや一部経済紙では「官僚支配からの脱却」「高市流人事の布石」といった分析が相次いだ。

興味深いのは、株式市場や経済アナリストの反応だ。人事発表翌日、東証では政策関連銘柄の一部が上昇。投資家の間では「赤沢ライン=現場感覚重視の実行型」として一定の安心感が広がった。一方、財政再建派の一部からは「積極財政路線が強まるのでは」との警戒感も見られた。

高橋洋一氏はこの温度差について、次のようにコメントしている。

「メディアは政治的メッセージを読み解くのが苦手だが、今回の人事は市場に対する“心理的アピール”でもある。高市政権は、経済政策の一貫性を見せることで信頼を確保しようとしている。」

またSNS上では、高市首相や高橋洋一氏の支持層を中心に「財務省に忖度しない本格路線」「やっと現場感覚の政治家が戻ってきた」といった肯定的な声も多く見られた。特に若年層の政治系インフルエンサーがこの人事を「経済再生のラストチャンス」と位置づけた投稿が拡散し、議論が活性化した。

こうした世論の分裂は、高市政権にとってリスクでもありチャンスでもある。高橋洋一氏は「政策で結果を出せば、批判は自然と収束する」と分析しており、赤沢氏の手腕に期待を寄せている。

次章では、こうした反応を踏まえつつ、再任人事が日本経済の行方にどのような影響を与えるのかを最終的に整理していく。

結論 ― 再任の真相と今後の日本経済への影響

高市早苗政権における赤沢亮正氏の経済再生大臣再任は、一見「安定人事」に見える。しかしその裏には、高橋洋一氏が指摘したように、政権の経済戦略と政治的メッセージが巧みに織り込まれている。

再任の真相を整理すると、次の3つに集約できる。

① 財務省依存からの脱却

高市政権は、財務官僚主導の政策決定を抑え、政治主導の経済再生を実現しようとしている。そのためには、現場感覚と折衝力を兼ね備えた赤沢氏の存在が不可欠だと判断された。

② 政策の継続性と市場への安心感

短期間で経済政策を刷新するよりも、同一人物による一貫した方針のほうが市場に安心を与える。高橋洋一氏は「再任こそ最大のメッセージ」と語り、政権の安定感を演出する戦略的人事と分析している。

③ 政権基盤強化と次なる布石

再任を通じて、高市首相は派閥間のバランスを保ちつつ、自らのリーダーシップを明確化した。高橋氏は「この人事は第一歩に過ぎない。今後の内閣改造で“高市カラー”が一層強まる」と予測している。

この人事の評価は分かれるものの、経済政策の実効性が問われるのはこれからだ。国民生活の回復、物価安定、地方再生といった課題に対し、赤沢氏がどこまで結果を出せるかが焦点となる。

一方で、再任を契機に経済政策の方向性が明確化されたことは、市場にとってポジティブだ。政策の一貫性が投資家心理を支え、短期的には株価や為替にも一定の安定効果をもたらす可能性がある。

最終的に、この再任は「高市政権が本気で経済を立て直す」という意思表示だと言える。高橋洋一氏が語るように、今後の焦点は「財務省との距離」と「実行力の証明」であり、それが次の日本経済の命運を分ける。

政権の意図を理解することで、私たち国民もまた“経済再生の行方”を見極める視点を持つことができる。次に注目すべきは、内閣改造と新たな政策パッケージ──その中に、高市政権の本当の勝負が見えてくるだろう。

【関連記事】

▶ 日経新聞:経済再生の次の焦点は何か

▶ 朝日新聞:高市政権の人事と派閥の読み方

▶ 読売新聞:経済再生人事の裏にある戦略

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません