高市早苗 維新の会 議席数削減合意で変わる少数野党「不信任案」提出か

維新と自民の“閣外協力”合意、その舞台裏

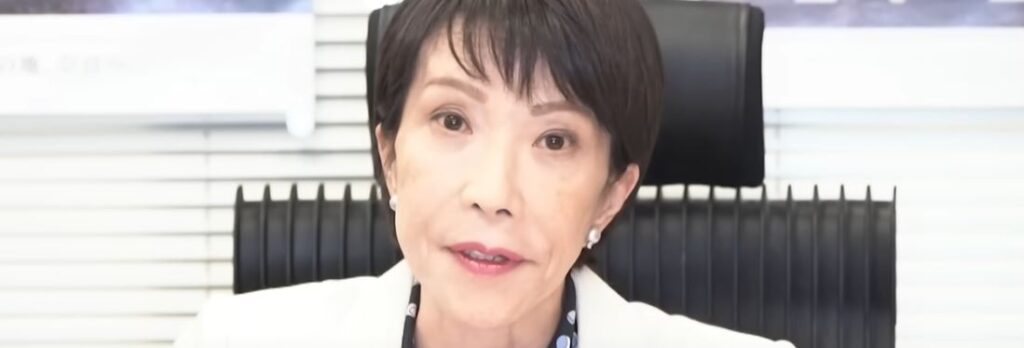

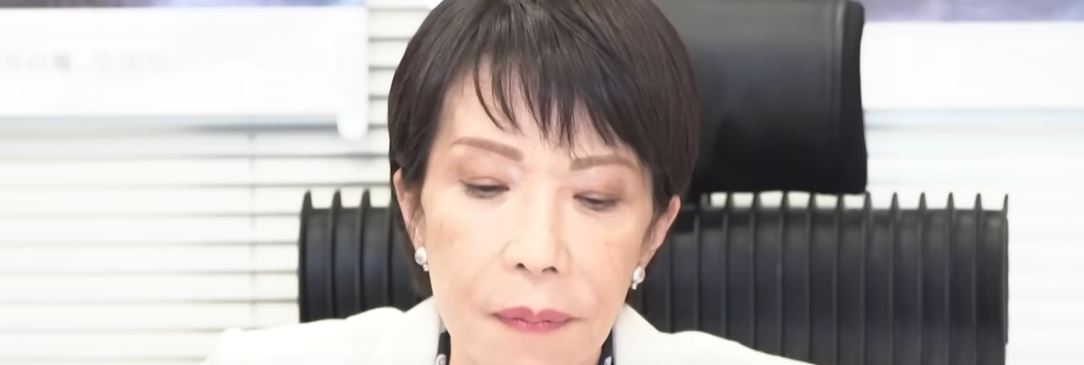

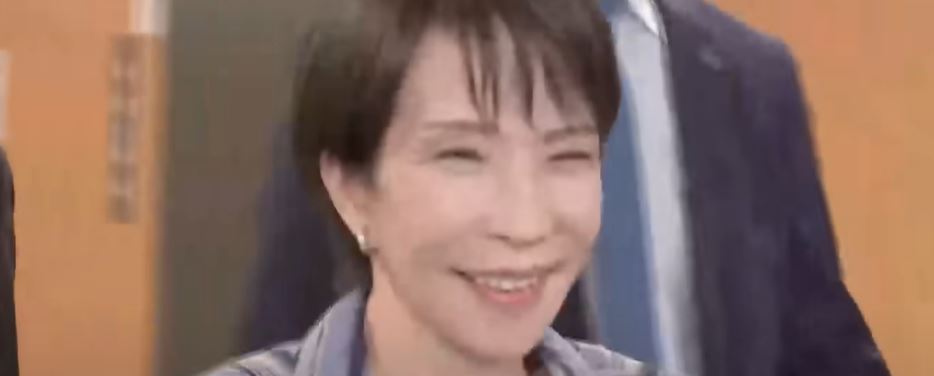

2025年10月、日本の政界が大きく動き始めた。自民党と日本維新の会が「閣外協力」で基本合意し、公明党が連立離脱を表明したことで、国会内の力学は一変している。政権の中心に立つのは、新たに誕生した高一政権。史上初の女性総理として登場した高一氏のもと、保守陣営の再編が急速に進んでいる。

自民党と維新の連携は、もともと政策協議レベルの協力に留まると見られていた。しかし、維新側が提示した12項目の政策協定案の中に「議員定数1割削減」が盛り込まれたことで、一気に政局の中心テーマへと浮上した。この一文が、公明党との決定的な決裂を招くきっかけとなったのだ。

一方、政界ウォッチャーの間では「この動きは単なる政策論ではなく、権力再編の序章だ」との見方が強い。特に、門田隆将氏や角田龍将氏といった政治ジャーナリストは、今回の閣外協力を「自民党と維新による実質的な保守連立」と評している。これは、旧来の自公体制に代わる新しい政権構造の誕生を意味する。

高一政権誕生と初の女性総理のインパクト

今回の連立協議を象徴するのが、高一総理の存在である。女性初の総理として国内外から注目を集める彼女は、就任早々「国民生活を守る政治」を掲げ、物価高対策・減税・インフレ抑制策を最優先に掲げた。その一方で、憲法改正やスパイ防止法の制定など、保守層の支持を固める政策にも意欲を見せている。

この姿勢に呼応する形で、維新や国民民主党の一部も高一政権への協力姿勢を強めており、「女性総理=調整型リーダー」という従来のイメージを覆す大胆な実行力が評価され始めている。

公明党離脱が引き起こした連立再編のドミノ

一方で、公明党の離脱は想定以上の衝撃をもたらした。これまで自公連立は「安定政権の象徴」とされてきたが、比例削減案により公明党の議席が大幅に減少する可能性が浮上。連立維持が困難となり、最終的に離脱を決断した。

政治評論家の間では「比例の削減=公明党切り捨て」との見方もあり、自民党内でも意見が二分している。しかし、高一政権側はこの改革を「国民の政治不信を正す第一歩」と位置づけ、断固として実行に移す構えだ。

門田隆将氏の注目コメント

門田隆将氏はこの事態を「戦後政治の転換点」と位置づけている。彼によると、これまでの“票田連立”から“政策連立”への移行が始まったといい、維新との閣外協力は単なる数合わせではないという。

「維新はあくまで野党としての独立性を保ちながらも、改革推進では政府に協力する。この柔軟なスタンスが次の時代の政治モデルになるだろう」と門田氏は指摘する。

確かに、今回の政局では「敵か味方か」の二分法では説明できない。政策単位で賛否が分かれ、政党の枠を超えた“流動的連携”が進んでいる。これが2025年秋、日本政治の最大の変化点である。

維新が突きつけた「議員定数1割削減」案とは

今回の政局で最も大きな衝撃を与えたのが、日本維新の会が提示した「議員定数1割削減」案だ。自民党との連立協議12項目のうち、最後から2番目に記されたこの要求が、連立協力の条件として突きつけられた。高一政権がこの提案を受け入れた瞬間、政界の力学は一気に変化した。

この案の核心は、衆議院465議席のうち、約1割(46議席)を削減するというもの。しかも、削減対象は小選挙区ではなく比例代表176議席であり、これが公明党にとって致命的な一撃となる。維新は「民意を反映するためのスリムな議会運営」を掲げており、国民からの支持も高いが、実際には党勢が比例区に依存する小政党への圧力という側面もある。

比例代表制への直撃と公明党への影響

比例代表制は、全国11ブロックに分かれて各政党の得票率に応じて議席を配分する仕組みだ。現在、公明党は比例で20議席を保持し、小選挙区でも4議席を確保している。しかし、自民党との選挙協力によって成立していたこの構造は、連立離脱によって完全に崩壊した。

もし比例枠が176から130に減少すれば、単純計算で公明党は約6~8議席を失う見込みとなる。政党支持率が下がれば、議席数が一気に半減する可能性もあり、「党存亡の危機」とまで言われている。

この影響を見越し、党内では「比例削減は公明つぶしだ」との声が噴出。連立離脱の背景には、こうした政治的危機感があったと見られている。

定数削減がもたらす与野党の勢力変化

今回の削減案は、公明党だけでなく、少数政党にも大きなダメージを与える。れいわ新選組や社民党など、比例中心の選挙戦略を取る政党は議席減が避けられず、国会内の発言力が低下する。一方で、地盤が強い自民党や維新、国民民主などは影響を最小限に抑えられる構造だ。

このため、定数削減は単なる「行財政改革」ではなく、保守再編を促す装置として機能しつつある。実際、門田隆将氏はこの動きを「自民・維新による新保守連合の形成」と位置づけ、「政策連携を通じた議会再構築が進む」と分析している。

「改革」か「切り捨て」か、国会内の賛否構図

一方で、定数削減をめぐる国会内の意見は真っ二つに割れている。賛成派は「税金の無駄を省く」「政治家が身を切る改革」として歓迎するが、反対派は「民意の反映を阻害する」と主張。特に学者や憲法学者の間では、「比例削減は少数意見を切り捨てる危険な改革」との懸念が根強い。

この対立は、単なる政策論争を超え、政治理念の衝突へと発展している。高一政権がどこまでこの改革を押し切れるのか――。それは、連立パートナーである維新、そして中間層をにらむ国民民主党の動向に大きく左右されるだろう。

いずれにしても、この「議員定数1割削減」案は、単なる議席数の問題ではない。これは戦後日本の政治構造を根本から揺るがす“制度革命”なのである。

玉木雄一郎氏は“与党寄り”か、それとも中立か

今回の政局において、最も注目される政治家の一人が国民民主党・玉木雄一郎代表である。高一政権と維新が閣外協力を進めるなか、玉木氏の動向が政局の“決定打”になる可能性が高まっている。門田隆将氏も「玉木氏がどちらの側に立つかで国会の空気が変わる」と分析しており、まさにキャスティング・ボートを握る存在だ。

玉木氏はここ数週間、自民党との距離を詰める発言を繰り返している。特に「物価高対策」「所得税減税」「103万円の壁の見直し」など、国民生活に直結する政策では高一政権と完全に一致。実際、10月15日に行われた会談では、高一総理から「一緒に国民のための政治を実現したい」とのラブコールを受け、玉木氏も前向きな姿勢を示している。

減税・103万円の壁政策で自民と接近

玉木氏が政策協力を検討する背景には、国民の家計負担を軽減するという一貫した理念がある。とりわけ「103万円の壁」は、パート労働者や主婦層にとって大きな関心事であり、この問題を突破できるかどうかが政権支持率にも直結する。

玉木氏はこの課題について「所得制限の撤廃と手取り増を実現すべき」と明言。これは維新の政策方針とも合致しており、実質的に自民・維新・国民民主の政策連合が形成されつつある。こうした“現実路線”が国民の共感を得ている一方で、野党側からは「裏切りだ」「自民補完勢力化」との批判も強い。

国民民主がカギを握る“キャスティング・ボート”

衆議院の勢力分布を見ると、自民196議席、維新35議席、国民民主27議席。過半数ラインの233に対し、この3党が連携すれば合計258議席となり、安定多数を確保できる。つまり、玉木氏がどちらの側に立つかで、内閣不信任案の可否が決まる構造だ。

一方で、国民民主党内部では意見が割れている。旧民進党系議員の一部は立憲民主党との再接近を模索しており、「右にも左にも寄りすぎない独自路線」を維持するために慎重論も根強い。玉木氏自身も「是々非々の立場で臨む」と述べており、明確な与党入りは避ける姿勢を見せている。

高一政権との協力交渉の裏側

実は、玉木氏と高一総理の間では、水面下で複数の政策協議が続いている。減税やガソリン暫定税率の廃止だけでなく、「教育無償化」「地方交付税の見直し」など中間層向けの経済政策も議題に上っているという。これらの施策は、国民民主の支持層である地方公務員・中堅サラリーマン層にとって極めて重要だ。

政治評論家の角田龍将氏は「玉木氏は理念より成果を優先する“実務型リーダー”」と指摘する。つまり、彼が高一政権に協力するかどうかは、単なる与野党の駆け引きではなく、政策実現の可能性を見極めた上での判断だといえる。

結果として、国民民主党は今や“政局のトリガー”となった。玉木氏が一歩踏み出せば、連立再編が現実化し、保守中道勢力が新たな政治ブロックとして台頭する。その一方で、もし反発勢力が強まれば、再び野党再編の渦に巻き込まれる可能性もある。

いずれにせよ、玉木雄一郎という一人の政治家の決断が、今後の日本政治を左右することは間違いない。彼の選択が「改革の架け橋」になるのか、「孤立の始まり」になるのか――その答えは、この臨時国会で明らかになるだろう。

公明党が“高一政権とは組まない”理由

自民党と公明党の連立が崩壊した――このニュースは、長年の政治の常識を覆す衝撃として受け止められた。1999年以降、20年以上にわたって維持されてきた「自公連立」は、安定政権の象徴でもあった。しかし、2025年10月、高一政権の発足とともにその関係はついに終止符を打たれた。

最大の理由は、維新が要求した議員定数1割削減である。公明党の議席の大半は比例代表枠に依存しており、この削減は党の存在基盤を根底から揺るがす。比例代表の削減分は、まさに公明党の“生命線”を削るに等しい。党関係者の一人は「これは公明つぶしの政治だ」と強く反発したという。

さらに、創価学会の支持母体からも「高一政権の方針には賛同できない」という意見が相次いだ。結果として、公明党は「小泉政権なら容認、高一政権なら離脱」という方針を内部で確認し、正式に連立から離れる決断を下した。

比例削減が致命傷となる構造的問題

公明党はこれまで、比例代表制の恩恵を最大限に受けてきた政党だ。前回総選挙では比例で20議席、小選挙区で4議席を獲得したが、連立離脱後は自民党の選挙支援を失う。特に小選挙区の4議席は、自民党との“棲み分け協定”によって守られていたものであり、今後はその防波堤が消えることになる。

議員定数削減が実現すれば、比例の議席数は176から130に減少。単純計算で26%の削減だ。仮に公明党が現状の得票率を維持したとしても、比例議席は20から14程度に減る見通しとなる。これは党勢維持のラインを大きく下回る数字であり、党内では危機感が広がっている。

「なめるなよ」発言の背景にある保守の反発

こうした中、自民党内では「なめるなよ」という言葉が象徴的に飛び交った。門田隆将氏によると、この言葉には二つの意味があるという。一つは「維新に対して、過度な要求をするな」という警告。そしてもう一つは、「公明党に対して、連立を盾に国政を左右するな」という反発だ。

特に高一政権を支える主流派の中には、「公明党はもはや改革の足かせになっている」との声が根強い。公明党が掲げる慎重路線が、憲法改正やスパイ防止法などの保守政策を阻んできたという不満が積もっていたのだ。維新との協力によって、そのブレーキを外す狙いも透けて見える。

今後の創価学会票の行方

公明党離脱の最大の焦点は、創価学会票がどこへ流れるかである。従来、創価学会員の投票行動は組織的に自民候補を支援してきたが、今回の決裂により流動化が避けられない。特に都市部では、無党派層との競合が激しくなる可能性がある。

一方で、高一政権側は「政策で支持を得る」という方針を強調しており、組織票に頼らない政治への転換を進めている。維新や国民民主との政策連携を通じ、民間支持層を新たな基盤に据える構想も進行中だ。

門田氏は「公明党離脱は痛手ではなく、長期的には保守再生のチャンス」と語る。確かに、これまでの“数の論理”から“政策の論理”へと移行する契機になるかもしれない。だが同時に、自民党にとっても新たな選挙戦略を迫られる試練の時期に入ったことは間違いない。

この離脱劇の裏には、単なる選挙協力の破綻ではなく、日本政治の構造的転換がある。組織票の時代が終わり、理念と政策で支持を争う新時代――高一政権の真価は、まさにここから問われる。

門田隆将氏が語る“政界の二重構図”

今回の政局で最も印象的なキーワードが、門田隆将氏が動画内で取り上げた「なめるなよ」という言葉だ。 一見、感情的な発言のようにも聞こえるが、実はこの一言に現在の政界を動かす2つの対立構造が凝縮されている。 それは、「維新 vs 自民党旧主流派」と「自民党主流派 vs 公明党」という、二重の権力闘争だ。

門田氏は、「なめるなよ」の言葉の裏に、政治家たちの意地と理念がぶつかり合う現実があると指摘する。 つまり、これは単なる怒号ではなく、保守再編の序章を告げる“宣言”でもあるのだ。

維新に対する自民主流派の苛立ち

まず一つ目の「なめるなよ」は、維新に向けられたものだ。 自民党内部の旧主流派、つまり麻生・茂木ラインの一部からは、維新が「定数削減」を条件に強硬な要求を突きつけたことへの不満が噴出している。 「なぜ連立の立場でもない維新が、ここまで主導権を握るのか」という声が高まっているのだ。

門田氏によれば、この怒りは単なる党利党略ではない。 維新が「改革」を旗印に自民党内の権力構造に切り込んでいることへの警戒でもある。 つまり、「維新をなめるな」という警告と、「維新は自民をなめるな」という反発が同時に交錯している。 この複雑なパワーバランスこそ、今の政界が流動化している最大の理由だ。

公明党への強硬姿勢に変わった主流派の戦略

もう一つの「なめるなよ」は、公明党に向けられたものだ。 高一政権を支える主流派の中には、公明党が連立離脱を“政治的駆け引き”に使ったことへの反発が根強い。 かつては「選挙協力のパートナー」だったが、今では「改革の足かせ」と見なす声が支配的になっている。

特に象徴的なのは、定数削減をめぐる動きだ。 公明党は比例代表制の維持を最重要課題としてきたが、維新が提出した「議員1割削減」を高一政権が受け入れたことで、党の影響力は急速に低下。 これにより、自民党内では「これでやっと自由に政策が進められる」という空気が広がった。 つまり、“なめるなよ”とは、長年のしがらみを断ち切る意思表示でもある。

“舐められない政治”が示す保守再編の流れ

門田氏はこの状況を「新しい保守政治の胎動」と評する。 これまでの自公連立が「票田政治」であったのに対し、今進んでいるのは「政策連立」だ。 維新・国民民主・一部の無所属議員を巻き込み、実質的な保守再結集の動きが加速している。

興味深いのは、この変化が世論調査でも裏付けられている点だ。 最新の報道では、高一政権の支持率は発足直後で55%超。 特に若年層の支持が高く、「決断力」「スピード感」「しがらみのない政治」が評価されている。 これはまさに“舐められない政治”への国民の期待を示すデータでもある。

つまり、「なめるなよ」は単なる言葉ではなく、 既得権を打破し、政治を国民の手に取り戻す合言葉として拡散し始めているのだ。 保守再編の潮流は、いまや不可逆的な段階に入っている。 そして、その中心に立つのが、高一政権という新しいリーダーシップである。

高一政権が掲げる主要政策とは

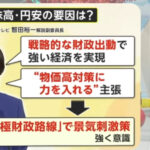

史上初の女性総理として誕生した高一政権。その政策ビジョンは明確だ。第一に「国民の生活を守る政治」、第二に「財政と安全保障の再構築」、第三に「国家主権の回復」である。これらの方針のもと、高一総理は就任直後から大胆な政策を次々に打ち出している。

具体的には、所得税減税、103万円の壁撤廃、ガソリン暫定税率の廃止など、生活支援型の経済政策を優先。特に中間層・子育て世帯への支援を拡充し、物価高対策と可処分所得の増加を同時に進める戦略を描いている。

さらに、エネルギー政策でも「原発再稼働」と「再エネ依存の是正」を明確に打ち出した。これにより、電力コストの安定化と産業競争力の回復を目指す。経済安全保障を軸とした産業再生は、高一政権の最大の柱の一つである。

物価高・インフレ対策の具体策

日本経済の最大の課題は、長期化するインフレと実質賃金の低下だ。高一政権はこの問題に対し、三段階のアプローチを取る。

- ① 即効策:ガソリン税・消費税の一部軽減による物価抑制

- ② 中期策:所得税減税・社会保険料の負担軽減

- ③ 長期策:賃上げ促進と地方経済の再生

これらの政策は、維新・国民民主との連携を前提として設計されており、実現すれば「国民の可処分所得増加」と「内需回復」が見込まれる。一方で、財源確保の問題が避けて通れない。財務省との調整はすでに難航しており、官僚機構との神経戦が始まっている。

憲法改正・スパイ防止法・原発再稼働への姿勢

経済政策と並行して、高一政権が掲げるもう一つの柱が安全保障政策の強化だ。特に憲法改正では「緊急事態条項の創設」「防衛力の明記」が焦点となる。これまで公明党が慎重姿勢を貫いてきたテーマだが、連立離脱によりハードルは下がった。

さらに、外国勢力による情報活動への対応として、維新との共同提案でスパイ防止法の制定も議論に上っている。これにより、国家機密漏洩の防止とサイバー防衛力の強化を図る狙いがある。 また、原発再稼働についても「安全性を確保した上で推進」と明言しており、経済再建とエネルギー安全保障を同時に実現する構えだ。

財務省との対立と政策実現の壁

しかし、高一政権の前に立ちはだかる最大の壁は財務省である。 減税・補助金拡充といった政策は、財政規律を重視する官僚側から強い抵抗を受けている。特に「103万円の壁」や「ガソリン税廃止」は税収減に直結するため、財務省は代替財源の確保を求めて譲らない。

門田隆将氏は「ここからが本当の戦い」と語る。 つまり、政権の真価は政策立案ではなく、実行力にあるということだ。 高一総理自身も、「国民の生活を守るために財務省と戦う覚悟だ」と発言しており、官僚主導政治の転換を本気で目指している。

とはいえ、政治は理想だけでは動かない。国会の与野党バランス、連立パートナーとの合意形成、そして財務省との駆け引き――。これらをどう乗り越えるかが、今後1年間の最大の焦点となる。 高一政権は今、「改革か、停滞か」の岐路に立っている。

臨時国会の焦点と21日の“勝負”

2025年秋、国会はまさに歴史的な局面を迎えている。 10月21日、衆議院で行われる首班指名選挙と初心表明演説を皮切りに、高一政権の真価が問われる臨時国会が開幕する。 今回の国会の焦点は、維新が提案した「議員定数1割削減」と「減税関連法案」、そして「スパイ防止法」を含む安全保障関連法案の3本柱だ。

高一総理は就任会見で「国民の信頼を取り戻す政治を行う」と宣言。 政策連携を進める維新、国民民主党との合意形成を急ぐ一方で、立憲民主や共産党は「拙速な制度改変だ」と批判を強めている。 これにより、与野党の攻防はますます激化し、臨時国会は冒頭から波乱の幕開けとなる見通しだ。

解散総選挙のタイミングを読む

政界関係者の間で注目されているのが、「高一総理がいつ解散に踏み切るか」という一点である。 今回の定数削減法案が成立すれば、公明党をはじめとする比例中心の政党が大幅に議席を減らすため、次期総選挙の戦略は根本から変わる。

政治評論家の門田隆将氏は、「高一政権が年内解散を選べば、政策実行への信任選挙になる」と分析。 一方で、「来春まで持ち越せば、財務省や野党が巻き返しの余地を得る」との見方もある。 いずれにせよ、2026年初頭までに“新しい保守地図”が確定する可能性は高い。

高一総理は近しい議員に対し、「政策の成果を国民に問う」と語っており、任期中盤での解散も視野に入れている。 これは、安倍政権時代の「アベノミクス信任選挙」に似た構図であり、国民に直接信を問うことで政権の正統性を固める狙いがある。

維新・国民民主・保守系無所属の動き

一方で、維新と国民民主党の動きも注目だ。 維新は「改革のスピードを止めない」として、高一政権への協力を続ける姿勢を明確化。 また、国民民主の玉木雄一郎代表も、「政策が一致する部分では連携する」としており、今後の臨時国会で法案賛成に回る可能性が高い。

さらに、保守系の無所属議員や若手議員の間では、 「旧来型の派閥政治を超えた新保守連合を形成すべき」という声が上がっている。 これは、維新・国民民主・自民党の改革派が中心となる“保守中道の再結集”を意味する。

2026年に向けた「日本復活シナリオ」

今後のシナリオは大きく2つに分かれる。 一つは、高一政権が年内に減税・定数削減法案を成立させ、2026年初頭に総選挙を実施。 もう一つは、国会運営の混乱を避けて2026年夏まで政権運営を続ける慎重路線だ。

前者の場合、国民の支持を背景に「保守連立政権」が確立し、政治の安定と改革加速が見込まれる。 後者の場合、野党の巻き返しや財務省との摩擦が長期化し、政策実現が停滞するリスクがある。

門田隆将氏は、「高一政権は政治の構造改革に踏み出した歴史的な内閣だ。 だが、改革の速度とタイミングを誤れば、わずか数カ月で失速しかねない」と警鐘を鳴らす。

いま、政治の主導権は完全に国民の手に戻りつつある。 政党の数合わせではなく、理念と成果で勝負する時代。 その中心にあるのは、高一政権の決断力だ。 次の総選挙は、“日本の再生”を問う選挙になる。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません