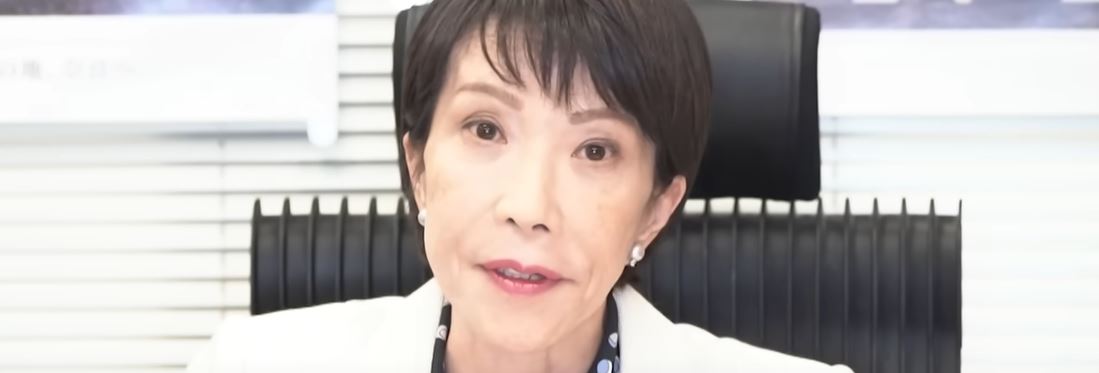

高市早苗 総理大臣になる可能性は100%!史上初女性総理の誕生です

高市総理誕生の瞬間 ― 歴史的1日の舞台裏

2025年10月21日、日本の政治史に新たな1ページが刻まれた。臨時国会で高市早苗氏が第102代内閣総理大臣に選出され、日本初の女性総理が誕生したのだ。

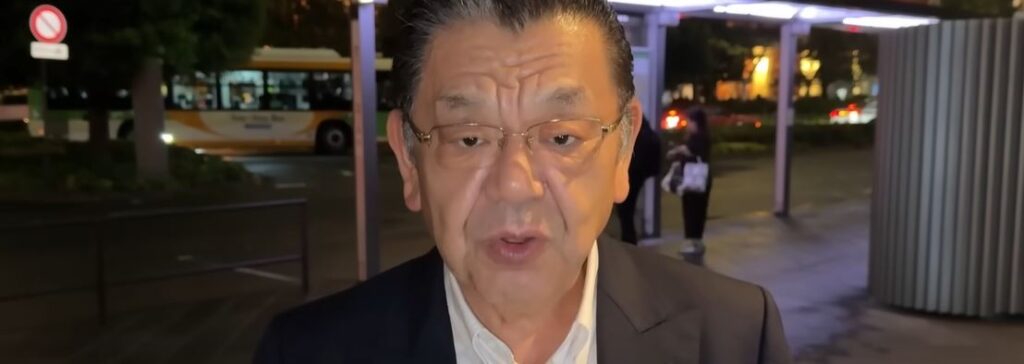

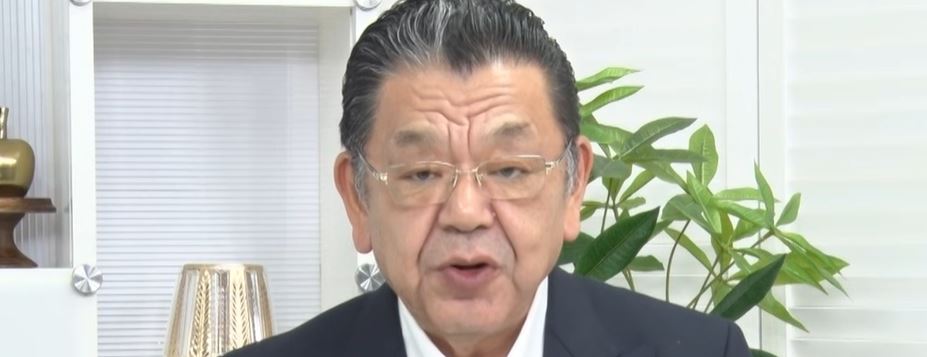

須田慎一郎氏によると、この日はまさに「歴史的快挙」と言える。自民党と日本維新の会の連立合意が成立し、26年間続いた自公政権が幕を閉じた瞬間でもある。

臨時国会のスケジュールは分刻みで進行した。午後4時5分から与党党首会談が行われ、続いて4時20分に組閣本部が設置。6時30分には閣僚認証式、9時45分からは高市総理による就任記者会見が開かれた。

初閣議は午後10時50分に始まり、11時10分には恒例の記念撮影。翌日の新聞各紙は「日本初の女性宰相、誕生」と一面トップで報じた。

高市総理は会見でこう述べた。「日本の再構築を始める。連立の力で政治の信頼を取り戻す」。この言葉には、既得権益や官僚主導政治の打破を掲げてきた彼女の強い信念が込められていた。

一方で、国会周辺では緊張感が漂っていた。自民党内の一部には「女性総理への抵抗感」も残り、また公明党離脱による議席減少が与党運営の不安要素となっている。

それでも須田氏は「高市政権は強いリーダーシップを発揮する」と語る。彼女が維新との連立を選んだ背景には、「停滞した政治を変えたい」という明確な意思があるという。

初日の高市総理は官邸入りから退庁まで、ほぼ休みなしで動き続けた。午前中に各派代表との会談、午後は閣僚名簿の最終調整、夜には記者会見と、政権発足初日からフル稼働だった。

この日、SNS上では「#高市総理」が世界トレンド入り。日本政治における“女性リーダー誕生”は、国民の注目と期待を一身に集めた。

こうして2025年10月21日は、日本政治の転換点となった。だがその裏では、維新との連立交渉や議員定数削減法案をめぐる駆け引きが進行していた。次章では、その裏側を詳しく見ていく。

自公政権の崩壊と維新との連立成立の経緯

高市政権誕生の裏側には、自民党と公明党の長年にわたる連立関係の崩壊があった。1999年から続いた自公連立は、ついに2025年10月をもって終焉を迎えたのである。

須田慎一郎氏によれば、転機となったのは「議員定数削減法案」をめぐる対立だった。維新が連立参加の条件としてこの法案の実現を求めたのに対し、公明党は強く反発。自らの議席が最も削減対象となることを懸念したためだ。

この溝は最後まで埋まらなかった。公明党は「身を切る改革」を掲げる維新の方針を「ポピュリズムだ」と批判し、10月上旬、正式に連立離脱を表明した。

これにより、自民党は単独過半数を割り込み「少数与党」となった。高市氏にとっては政権発足すら危ぶまれる危機的状況だったが、ここで動いたのが日本維新の会だった。

維新は当初、小泉新次郎氏の総裁就任を前提に自民・公明・維新の三党連立を模索していた。しかしその構想は小泉氏の敗北で頓挫。高市氏は新体制の中で維新との再交渉を水面下で進め、萩田光一幹事長代行や遠藤孝志国対委員長を通じて橋をかけた。

須田氏は次のように語る。「実際に動いていたのは党幹部だけでなく、官邸と維新幹部を結ぶ実務ルートだ。萩田・遠藤ラインがなければ、この連立は実現しなかった」。

10月18日夜、両党間で基本合意が成立。維新は「政策協力の範囲で連立参加」という立場を取り、閣僚ポストには入らない「閣外協力型連立」となった。これにより、国会での安定多数が確保された。

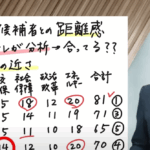

維新が掲げる3つの条件は以下の通りだった。

- ① 議員定数の1割削減法案を臨時国会で提出すること

- ② ガソリン税の暫定税率を年内に廃止すること

- ③ 年収の壁引き上げを年末の税制改正で実施すること

このうち最も重いのが「議員定数削減」である。これは維新が大阪府議会時代から掲げてきた“身を切る改革”の象徴的政策であり、党の存在意義そのものでもある。

一方、自民党内では公明党離脱の痛手が大きく、保守中道派の一部は「維新との協力は危険」と懸念を示した。しかし高市氏はあえて決断した。須田氏は「孤独な決断だった」と評価する。

こうして10月20日夜、高市早苗氏は自民党総裁として正式に維新との政策協定書に署名。翌21日の臨時国会で首相に選出される流れが確定した。

自公政権の終焉とともに、新たな政治再編が幕を開けた。だが、維新との連立がもたらす“副作用”も小さくない。次章では、その中心にある議員定数削減法案が引き起こす政界の衝突を詳しく解説する。

議員定数削減法案が引き起こす“政界大乱”

高市政権が最初に直面する最大の政治課題が「議員定数削減法案」だ。維新が連立参加の条件として掲げたこの法案は、永田町にかつてない激震をもたらしている。

須田慎一郎氏は「この法案こそが臨時国会の台風の目になる」と指摘する。維新は衆参両院でおよそ1割、約50議席の削減を要求。これにより、議員の身分や既得権を脅かされる各党議員の反発が一気に噴き出した。

特に影響を受けるのが公明党だ。比例代表枠での当選議員が多く、削減が実施されれば議席減は避けられない。すでに公明党執行部は「議会制民主主義の根幹を揺るがす」と強い言葉で反対を表明している。

しかし維新にとっては「身を切る改革」の実績こそが党のアイデンティティ。須田氏はこう分析する。「維新は大阪府議会で議席を3割削減し、国民の支持を得た成功体験を持つ。今回の国政版はその延長線上にある」。

問題は削減の対象だ。現行制度では小選挙区と比例代表のバランスが複雑で、どちらをどれだけ減らすかが焦点となる。自民・維新両党は、まず比例区の削減を先行させる方向で合意した。

この決定には「一票の格差」問題も影を落とす。国勢調査の結果がまだ確定しておらず、選挙区の再編を急げば違憲判決のリスクもあるためだ。そこで比例区を先に減らし、小選挙区は次期通常国会で検討する形を取る。

一方、野党各党はこの動きを「与党の議席確保のための操作だ」と批判。立憲民主党、共産党、社民党、れいわ新選組などは共同で抗議声明を発表し、国会内での対抗戦略を模索している。

ただし、立憲民主党の野田佳彦代表は微妙な立場にある。2012年に当時の民主党政権で自民党・公明党と「野田・安倍合意」を結び、その中で議員定数削減を自ら提案した経緯があるからだ。

須田氏はこの矛盾を突く。「もし野田氏が反対に回れば“過去の自分へのブーメラン”となる。賛成しても党内左派が激しく反発する。まさに板挟みだ」。

こうした中、高市政権は法案提出の準備を進めている。年内に比例代表50議席削減を目指す方針で、通常国会での小選挙区削減を視野に入れる二段構えだ。

この動きに対し、国会外でも議論が高まっている。SNSでは「政治家を減らせ」「議員よりも政策を減らすな」など、賛否両論が拡散。世論調査でも約65%が「議員削減に賛成」と回答している(NHK調査・2025年10月時点)。

国民の支持を背景に、維新はさらに強気の姿勢を見せている。だが、公明・共産など中小政党の抵抗は激しく、法案可決の見通しは立っていない。須田氏は「最終的には政治生命をかけた攻防になる」と分析する。

議員定数削減は単なる制度改革ではない。既得権を守ろうとする勢力と、変革を求める勢力の衝突であり、政界再編の引き金でもある。次章では、各党がこの問題にどう反応しているのかを詳しく見ていく。

公明党・立憲民主党・共産党の反発構図

議員定数削減法案の提出をめぐり、政界では異例の対立構図が浮かび上がっている。特に強く反発しているのが、公明党・立憲民主党・共産党の3党だ。須田慎一郎氏は「この構図は単なる政策対立ではなく、政党の生存をかけた攻防だ」と指摘する。

まず、公明党である。長年自民党と連立を組んできたが、議員定数削減が比例代表を直撃するため、今回の政策には強く反対。特に都市部の比例ブロックで議席を減らせば、党勢の維持は困難になる。これが自公連立崩壊の最大要因となった。

公明党幹部は「維新との連立は政策理念が違いすぎる」とコメント。さらに支持母体の創価学会内でも「自民党が我々を切った」との不満が広がっているという。須田氏は「この断絶は一時的ではなく、次の衆院選まで尾を引く」と分析する。

次に立憲民主党だ。野田佳彦代表は議員定数削減に賛成か反対かで板挟みの状況にある。2012年、当時の民主党政権で野田氏自身が自民・公明と『野田・安倍合意』を結び、定数削減を提案した張本人だからだ。

須田氏は「野田氏が反対すれば過去の自分へのブーメラン、賛成すれば党内左派が暴発する」と語る。立憲内部ではすでに意見が分裂し、一部議員は「身を切る改革に一定の理解を示すべきだ」と発言。党内亀裂が深まっている。

一方、共産党は明確な反対姿勢を貫いている。志位委員長は記者会見で「議員定数削減は国民の声を封じる独裁政治の第一歩だ」と非難。社民党やれいわ新選組も同調し、「民主主義を守れ」という共同キャンペーンを展開している。

ただし、須田氏は「この反対運動の本質は“自己防衛”」だと指摘する。比例代表枠の削減は中小政党にとって死活問題であり、理念よりも生存本能が働いているという。実際、議席減少が確定すれば党の存続すら危うくなる。

一方で、国民民主党は静観の構えだ。玉木雄一郎代表は「削減自体は必要だが、手法は慎重に議論すべき」と中立的立場をとる。政権側との交渉余地を残し、次期通常国会での協力を視野に入れている。

このように、各党の対応は立場によって大きく異なる。だが共通しているのは、“議席を失う恐れ”が各党の判断基準になっている点だ。須田氏は「議員定数削減は政策論ではなく、政党の生存競争を可視化する鏡」と語る。

高市政権にとって、この法案は単なる改革の一部ではない。維新との連立を象徴する「信頼の証」であり、政権の初動を占う試金石でもある。公明党・立憲・共産がいかに抵抗しても、国民世論が削減を支持する限り、流れを止めるのは容易ではない。

こうして、政界はかつてない緊張状態に突入した。次章では、連立協議の中で焦点となっている「ガソリン税暫定税率廃止」と「年収の壁引き上げ」について詳しく見ていく。

高市政権が狙う『ガソリン税暫定税率廃止』と『年収の壁引き上げ』

議員定数削減と並び、高市政権が最優先で取り組む経済政策が「ガソリン税暫定税率の廃止」と「年収の壁引き上げ」である。これらはいずれも日本維新の会が連立参加の条件として提示した3大要求のうちの2つだ。

須田慎一郎氏は「これらの政策は、国民生活への直接的な影響が最も大きい」と指摘する。物価高が続く中、国民の関心は“政治改革”よりも“生活支援”に移っており、高市政権はそのニーズを的確に捉えた形だ。

ガソリン税暫定税率の廃止が意味するもの

ガソリン税の暫定税率は1970年代のオイルショック以降、道路特定財源として導入された。だが現在も約25円/リットルが上乗せされ、国民負担は年間1兆円を超える。維新はこれを「時代遅れの二重課税」と批判してきた。

高市政権は年内の廃止を目指しており、2025年度補正予算に関連措置を盛り込む方針だ。須田氏によると、「高市首相はこの政策を政権の象徴と位置付けている。国民の実感を最優先にする姿勢の表れだ」という。

ただし、財務省や一部経済官僚は慎重だ。税収減による財源不足が懸念されるため、補填策として環境税や炭素税の導入が検討されている。エネルギー価格への影響も大きく、国際市場との連動性を考慮する必要がある。

「年収の壁」引き上げの狙い

一方、「年収の壁」問題は労働市場の構造的課題として長年放置されてきた。パートや非正規労働者が社会保険料負担を避けるために労働時間を制限する現象が続き、企業側でも人手不足を招いている。

高市政権は、現行の「年収106万円」「130万円」の壁をそれぞれ引き上げ、働き方に応じた柔軟な社会保険制度を導入する方針を示した。これにより、約300万人の労働者が就業制限から解放されると見込まれる。

須田氏は「これは単なる雇用政策ではなく、社会保障改革の第一歩」と強調する。労働力人口が減少する中、女性や高齢者の労働参加を促すことが経済再生のカギになるという見方だ。

この改革には維新の影響も大きい。維新は大阪府政で「女性就労支援策」を重点的に進めてきた実績があり、そのノウハウが国政レベルでも生かされる形となる。高市政権と維新の政策協調は、単なる政略ではなく実務的連携に基づいているのだ。

補正予算と“政治の実行力”

両政策の実現には、年内に予定されている補正予算の成立が不可欠だ。須田氏によると「高市首相は維新側に“補正予算への賛成”を事前に要請し、合意を取り付けている」という。これにより、政権発足初期の政策遂行力が確保された。

高市政権の経済方針は、“国民が実感できる改革”を前面に打ち出す点で過去の政権と異なる。須田氏は「理念より実行力、理屈より結果を重視する実務型政治」と評する。

ガソリン税と年収の壁、この二つの政策は政治の信頼を回復する試金石であり、維新との連立を国民に印象づける象徴的な成果でもある。次章では、維新が掲げる「身を切る改革」とその真意を掘り下げていく。

維新の狙い ― 『身を切る改革』と政党ブランドの再構築

日本維新の会が高市政権との連立に踏み切った背景には、単なる政権参加以上の戦略がある。須田慎一郎氏は「維新は自らのブランド再構築を狙っている」と指摘する。

維新の政治理念の根幹にあるのが「身を切る改革」だ。議員報酬削減、政務活動費の公開、知事や議員の定数削減など、既得権益の打破を象徴する政策である。大阪府議会では過去に定数を3割削減し、住民の支持を得た実績がある。

この成功体験が、今回の「議員定数削減法案」要求につながった。維新は「政治家が痛みを分かち合うことで、初めて国民の信頼が戻る」と訴え、再び“改革政党”としての存在感を取り戻そうとしている。

須田氏はこう分析する。「維新は近年、政党支持率の停滞に悩んでいた。地方組織の疲弊や政策の重複で埋没しかけていた中、今回の連立で再び主導権を握るチャンスを得た」。

つまり、議員定数削減は単なる制度改正ではなく、維新が自らを“改革の旗手”として再定義するための象徴的政策なのだ。

“大阪モデル”から“国政モデル”へ

維新が掲げる「大阪モデル」とは、行政のスリム化と効率化を徹底する政治手法である。地方行政で実績を上げた仕組みを国政に展開する狙いがある。須田氏は「維新が国政で成果を出せるかは、この“移植”の成否にかかっている」と語る。

高市政権との連立により、維新は「政策実現力」を得た。これまで野党として批判する立場にいたが、連立により実際に法案作成や行政運営に関与できるポジションを手にした。党内では「これでようやく改革が動く」との声が上がっている。

ただし、維新の内部でも懸念はある。自民党との連携によって「反体制イメージ」が薄れる可能性だ。須田氏は「維新にとって最大のリスクは“自民の補完勢力化”だ」と警鐘を鳴らす。

一方、高市政権側から見れば、維新の存在は極めて重要だ。公明党離脱で失った議席を補うだけでなく、若年層への支持拡大にも寄与する。SNS世代に浸透する維新のデジタル戦略は、政権の新たな広報力にもつながる。

維新と高市政権、利益と理念の交差点

両者の連立は“利益の一致”に見えるが、理念的にも共通点が多い。高市首相が掲げる「小さな政府」「自己責任型社会」は、維新が主張してきた政策と重なる部分が多い。結果として、両者の政策協調は自然な流れといえる。

須田氏は最後にこう結論づける。「維新にとって、連立は賭けだ。しかしこの賭けに勝てば、維新は再び国民の支持を得る“第二の大阪維新”を実現できる」。

“身を切る改革”を掲げる維新が、どこまで国政で貫けるか。次章では、高市政権のリーダーシップと今後の政治再編の行方を展望する。

高市政権のリーダーシップと今後の政治再編の行方

日本初の女性総理・高市早苗氏が率いる新政権は、誕生直後から歴史的な注目を集めている。しかし、真の勝負はここから始まる。須田慎一郎氏は「高市政権の最大の課題は、改革をやり抜く政治的体力を保てるかどうかだ」と語る。

高市首相の決断力と“孤独の統治”

高市首相は今回の連立を「孤独な決断」で下した。自民党内からの批判、公明党離脱による不安、そして野党の強い反発。これらすべてを承知の上で、維新との協力を選んだのだ。

須田氏は「高市氏の決断には政治的覚悟があった」と評価する。党内調整よりも国家の方向性を優先し、あえて逆風に飛び込む姿勢は、戦後政治には珍しいリーダー像だ。

就任会見でも「批判を恐れず、必要な改革はすべてやる」と語ったように、政策遂行への強い意思を明確に示している。その背景には、自身が長年掲げてきた“自立と責任の政治”という信念がある。

政界再編のカウントダウン

自公政権崩壊を機に、日本政治は新たな勢力図へと動き出した。自民党・維新連立は短期的な政権維持のための連携に見えるが、長期的には「再編の始まり」と見る政治評論家も多い。

須田氏も「これは26年続いた“自公体制”の終焉であり、同時に新しい保守連合の出発点」と分析する。今後、国民民主党など中道勢力の一部が高市政権に接近する可能性もある。

一方で、野党再編も加速しそうだ。立憲民主党内では、野田・泉両グループの対立が激化しており、共産・社民との共闘にも陰りが見える。政党再編の流れは与野党を問わず不可避の局面にある。

国民が求める“実行する政治”

高市政権が国民から評価されるかどうかは、スローガンではなく「結果」で決まる。ガソリン税の廃止、年収の壁改革、議員定数削減――これらが現実に実施されれば、政権への信頼は一気に高まるだろう。

須田慎一郎氏は「政治に必要なのは派閥の論理ではなく、生活実感だ」と強調する。国民の暮らしに直結する政策を迅速に実行できるかが、真のリーダーシップの証明になる。

一方で、既得権益層の抵抗や野党の妨害は今後も続くだろう。だが、高市首相が持ち前の決断力で突破すれば、日本政治は“停滞の30年”から脱却できる可能性がある。

“新時代の政治”への転換点

高市政権の誕生は、単なる女性初の総理誕生ではない。保守政治の再定義と、実行型リーダーシップへの転換を意味している。国民の多くが「政治に結果を求める時代」に突入した今、リーダーの資質が最も試される局面だ。

須田氏は結論づける。「高市政権が成否を分けるのは、改革のスピードと持続力だ。もし成功すれば、日本政治は再び国民の信頼を取り戻すだろう」。

2025年秋――日本は新しい政治の時代へと歩み出した。連立の先に待つのは、対立ではなく“協調による改革”。高市政権と維新の挑戦は、まさにその第一歩となる。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません