【速報】高市総理が財務省に反旗!閣僚人事で積極財政へ大転換

【速報】高市総理が本格始動!閣僚人事で財務省と全面対決か

2025年10月――ついに「高市政権」が発足しました。

初の女性総理として注目を集める高市早苗氏ですが、就任直後に発表された閣僚人事が、早くも政界を揺るがせています。

特に話題となっているのが、財務大臣に片山氏、そして経済財政担当大臣に井上一氏を起用した点です。

この人事こそ、高市政権が「財務省との対立」を覚悟し、「積極財政」へと大きく舵を切る意思の表れだと専門家は見ています。

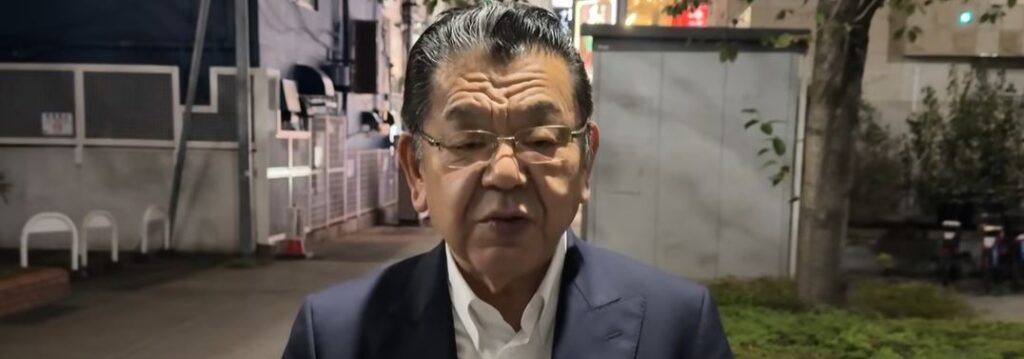

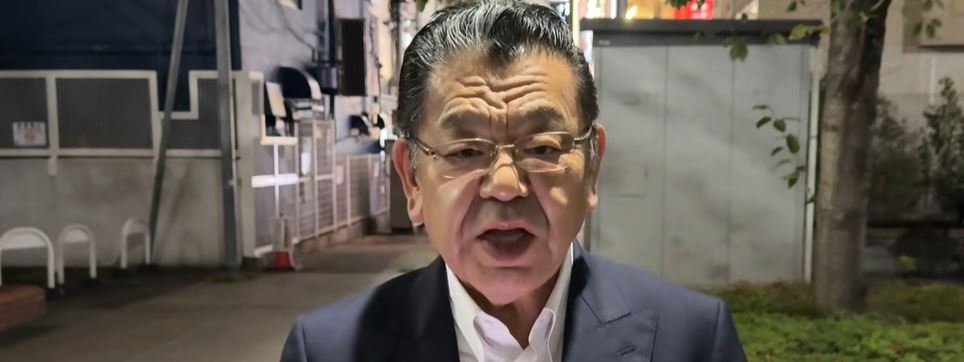

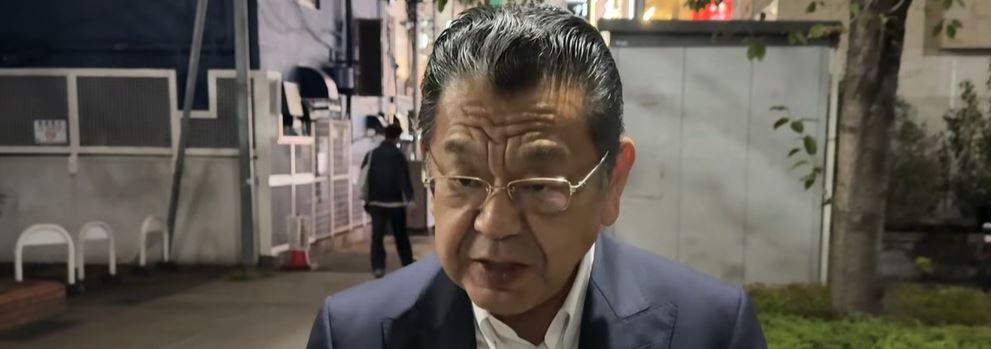

ジャーナリストの須田慎一郎氏も「これは財務省への明確な挑戦状だ」と指摘。

これまで“緊縮財政”を主導してきた財務省に対し、高市政権が政治主導による“経済再生”を掲げ、骨太方針そのものを転換しようとしているのです。

本記事では、この閣僚人事の真意と、裏で動く「積極財政派」の構図、そして今後の日本経済への影響を徹底解説します。

結論: 高市政権は「財務省支配の終焉」を掲げ、政治主導の経済運営へと踏み出した。その第一歩が、この閣僚人事なのです。

高市政権発足と注目の閣僚人事──財務省に挑む布陣とは

2025年10月、高市早苗氏が自民党総裁選を制し、ついに日本初の女性総理として誕生しました。

新内閣の顔ぶれが発表されるや否や、政治・経済関係者の間で驚きと緊張が走りました。

なぜなら、その閣僚人事が「これまでの財務省主導の政権運営」を根底から覆す布陣だったからです。

片山財務大臣の起用が意味するもの

まず注目されたのは、財務大臣に片山氏が就任した点です。

片山氏はこれまで、党内でも「財政規律派」として知られてきましたが、同時に現場の経済状況を熟知した現実主義者でもあります。

つまり「財政健全化」と「景気回復」という、これまで両立が難しいとされてきた二つの課題をどう調和させるかが、その腕の見せどころとなるのです。

一部報道によると、高市総理は片山氏を“理論的なブレーキ役”として配置し、政権内のバランスを取る狙いもあるとみられています。

しかし本当の焦点は、もう一つの重要ポスト――経済財政担当大臣の人事にあります。

このポストに就任したのが、積極財政派の中心人物として知られる井上一氏でした。

須田慎一郎氏も「これは単なるポスト配置ではなく、明確なメッセージだ」と断言しています。

経済財政担当大臣・井上一氏の抜擢の意味

井上一氏は、かつて安倍晋三元首相の側近として知られ、「責任ある積極財政を推進する議員連盟(通称:積極財政議連)」の顧問を務めています。

この議連は、デフレ脱却と国民生活の底上げを目的に、財政出動を強化すべきだと主張してきたグループです。

つまり、高市政権は「緊縮財政からの決別」という旗を明確に掲げ、その象徴として井上一氏を抜擢したのです。

特に注目すべきは、この経済財政担当大臣が、政府の中枢会議である経済財政諮問会議に深く関与する点です。

この会議は、翌年度の予算方針(いわゆる「骨太の方針」)を策定する極めて重要な場。

議長は総理大臣が務め、実質的に日本経済の舵取りを決める機関と言っても過言ではありません。

その中核を担う井上一氏が「積極財政派」であることは、政権全体の政策方向を決定づける可能性を秘めています。

高市総理の“財務省への挑戦状”

長年、日本の財政政策は「財務省主導」で運営されてきました。

骨太の方針の原案作成から予算配分まで、すべて財務省の意向が色濃く反映されてきたのです。

その結果、デフレ脱却を掲げながらも公共投資は縮小し、実質賃金も伸び悩む「緊縮スパイラル」が続いてきました。

こうした現状を打破するため、高市総理は“政治主導の経済運営”を宣言し、まずは人事で財務省の影響力を削ぐ戦略を取りました。

須田慎一郎氏はこの人事を「財務省に対する実質的な挑戦」と表現しています。

井上一氏の起用は単なる派閥均衡ではなく、「政策思想」の転換を意味する――それが今回の閣僚人事の最大のポイントなのです。

積極財政への布石と“次の一手”

今回の人事をきっかけに、来年度予算では公共投資・防災インフラ・エネルギー安全保障分野などでの拡張的財政運営が予想されています。

特に地方経済の再生と中小企業支援に重点を置く方針が示されており、コロナ後の停滞を打破する「内需主導型成長」への転換が現実味を帯びてきました。

これにより、日本経済は再び“成長と分配の好循環”を取り戻せるかが注目されています。

一方で、財務省は「財政規律の緩み」への懸念を強めており、官僚側と政権側の水面下での駆け引きが始まっているとの報道もあります。

つまり、2025年後半から2026年にかけて、日本の財政政策をめぐる“静かなる戦争”が本格化していくのです。

政権の命運を握る“骨太の方針”

この対立の舞台となるのが、来年6月に策定予定の「骨太の方針2026」です。

ここで「積極財政」路線を明文化できるかどうかが、高市政権の試金石になります。

井上一氏が中心となり、政治主導の枠組みで骨太方針を再設計できれば、長年の財務省支配から脱却する歴史的転換点となるでしょう。

つまり今回の閣僚人事は、単なるポスト調整ではなく、“国家財政の主導権争い”の幕開けなのです。

高市政権の本当の戦いは、ここから始まります。

経済財政担当大臣・井上一氏の正体──積極財政の旗手が動き出す

今回の高市政権発足において、最も注目を集めている人物が井上一(いのうえ・はじめ)経済財政担当大臣です。

これまで表舞台に立つ機会は多くなかったものの、自民党内では「積極財政派の理論的支柱」として知られる存在。

その思想と行動は、安倍晋三元首相の経済哲学を正統に継承するものといわれています。

安倍元首相の“意志”を継ぐ人物

井上一氏が注目される理由のひとつは、彼が安倍元首相の経済ブレーンとして知られていたことです。

安倍政権時代から「デフレ脱却には積極財政が不可欠」と訴え続け、消費税減税や公共投資拡大を主張してきました。

特に2022年以降、自民党内で「責任ある積極財政を推進する議員連盟」(以下:積極財政議連)が発足した際、井上一氏はその顧問として参加。

安倍元首相の強い意向で設立されたこの議連こそが、現在の高市政権の政策的母体とも言われています。

須田慎一郎氏の分析によると、安倍氏亡き後もこの議連は着実に影響力を拡大。

「積極財政=国民生活の底上げ」という理念を掲げ、減税・公共投資・賃上げを一体的に進める政策群を提唱してきました。

井上一氏はその理論設計を担ってきた中心人物であり、まさに安倍→高市ラインの“思想的継承者”なのです。

積極財政議連とは何か?

この議連は、自民党内における「財政拡張派」の中核組織であり、正式名称は責任ある積極財政を推進する議員連盟。

通称「安倍別動隊」とも呼ばれ、緊縮財政に傾く党執行部に対抗する形で設立されました。

会合には安倍元首相がたびたび出席し、政策討議を主導していたことからも、その政治的重要性がうかがえます。

井上一氏は顧問としてこの議連を牽引し、理論・政策両面でリーダーシップを発揮してきました。

議連の提言は、単なる理念に留まりません。

たとえば2024年5月8日には、当時の森山博幹事長に対し、「消費税の軽減税率対象品目を0%に引き下げる」という大胆な提言書を提出。

この提言には96人もの自民党国会議員が署名し、党全体の約3分の1が実名で賛同したのです。

財務省主導の「緊縮派」が依然として強い中で、これだけの議員が名を連ねたことは異例中の異例でした。

なぜ“消費税減税”にこだわるのか

井上一氏が消費税減税を重視する理由は明確です。

それは「国民の可処分所得を直接増やす」最も即効性の高い政策だからです。

アベノミクス以降、日本の名目GDPは増加傾向にあるものの、実質賃金は伸び悩み、家計の実感は乏しいまま。

この構造的な停滞を打破するためには、単なる給付ではなく「税制を通じた恒久的な支援」が必要だというのが井上一氏の持論です。

また、彼は単なるバラマキを否定しています。

財政出動には責任ある裏付けが必要であり、それが「責任ある積極財政」という言葉の意味でもあります。

つまり、将来への投資と社会的リターンを両立させる「構造的な財政改革」を指向しているのです。

議連の広がりと“政権中枢化”

当初は一部の若手議員グループとして発足した積極財政議連ですが、2024年以降、党内主流派へと成長しました。

特に高市早苗氏が総裁選に出馬する際には、この議連が全面的に支援。

その結果、高市氏が自民党総裁に就任した今、議連の理念がそのまま政権方針として採用される形となったのです。

井上一氏の入閣は、この“政策中枢化”を象徴する出来事でした。

現在、議連には100名を超える国会議員が参加しており、派閥横断的なネットワークを形成。

「宏池会」や「清和政策研究会」といった伝統派閥に対抗する“新たな政策軸”としての存在感を増しています。

中でも井上一氏は、財政政策における具体的な数値設計や制度改革案を策定する中心人物であり、理論派の実務政治家として高い評価を受けています。

井上一氏の政策スタンス

- 公共投資の拡大によるインフラ再整備

- 消費税減税(軽減税率対象品目の0%化)

- 防災・エネルギー安全保障への重点投資

- 賃上げを支援する中小企業税制の改正

- 少子化対策と教育支援の財政拡充

これらはいずれも「財政健全化」よりも「経済再生」を優先する政策群であり、財務省が長年掲げてきた“緊縮路線”と真っ向から対立する内容です。

まさに今回の入閣は、政権内部における政策主導権のシフトを意味しています。

高市政権における役割と今後の焦点

高市総理にとって井上一氏は、単なる閣僚ではなく「経済運営の頭脳」といえます。

経済財政諮問会議では、総理と並び“政治主導の骨太方針”を作成する中心的役割を担うでしょう。

ここで掲げられる方針が、2026年度の予算編成や税制改正の方向性を決定づけることになります。

一方で、財務省側も黙ってはいません。

緊縮派官僚や従来の財政規律派議員との対立は避けられず、官邸主導の「政治vs官僚」構図が再燃する可能性があります。

その意味で、井上一氏の入閣は単なる“人事”ではなく、政権の行方を左右する導火線でもあるのです。

高市政権の成否は、この井上一氏が掲げる「責任ある積極財政」をどこまで具体化できるかにかかっています。

財務省との緊張関係を乗り越え、政治主導で経済を動かすことができるのか――。

その答えは、来年6月の「骨太の方針2026」に明確に現れるでしょう。

次のパートでは、実際にこの積極財政議連が行った政策提言とその政治的インパクトについて、より詳しく掘り下げていきます。

積極財政議連の動きと“消費税減税”提言の真意──財務省支配への反旗

「責任ある積極財政を推進する議員連盟(積極財政議連)」が注目を集めたのは、2024年5月8日の出来事でした。

この日、議連は自民党幹事長・森山博氏に対し、ある歴史的提言書を提出します。

その内容は、軽減税率が適用されている品目(食品や日用品など)に対して、消費税率を“0%”に引き下げるというものでした。

単なる減税ではなく、“恒久的に0%”という思い切った提案に、政界関係者の間で衝撃が走りました。

「消費税0%提言」は政権への挑戦だった

この提言には、自民党所属の国会議員96名が署名しました。

当時の自民党議員数は約306名。そのうちの3分の1が署名に踏み切ったという事実は、党内における「財政政策の転換」への強い意思を示しています。

一方で、この提言は財務省や党執行部の激しい反発を招きました。

税調(税制調査会)を率いていた宮沢洋一氏らが「財政規律を乱す」として難色を示し、最終的に“握りつぶされた”とされています。

しかし、議連側は怯みませんでした。彼らの主張は単なる「減税パフォーマンス」ではなく、経済構造の改革を目指すものであったからです。

「消費税減税」提案の裏にある経済哲学

積極財政議連の基本思想は、デフレ脱却を「財政支出の拡大」で実現することにあります。

長期にわたる緊縮路線によって、国内の需要が冷え込み、企業も個人も「将来不安」から支出を抑える。

その悪循環を断ち切るためには、政府が積極的にカネを回し、経済全体の循環を取り戻す必要があるというのが彼らの立場です。

つまり「財政出動=国民への投資」という明確な方針があるのです。

特に消費税の減税は、低所得層に最も効果的に効く政策とされています。

賃上げが追いつかない現状で、家計を直接的に支援する即効性を持ち、同時に消費マインドを刺激して景気を押し上げる。

財政支出を「給付型」から「減税型」へと転換するこの発想は、従来の財務省的な“支出抑制主義”とは対極に位置しています。

財務省の「緊縮神話」を崩す動き

長年、日本の財政政策は「借金を減らすことこそ正義」という価値観に縛られてきました。

しかし、積極財政議連のメンバーは、その考え方を「時代錯誤」と断言します。

なぜなら、世界的に見ても政府債務を増やしながら経済成長を遂げた国は少なくないからです。

アメリカは巨額の国債を発行しつつ経済を拡大し、EUもコロナ以降の回復に財政出動を惜しみませんでした。

つまり、財政赤字=悪ではないのです。

重要なのは、「何に使うか」「どんな経済効果をもたらすか」という視点。これこそが、井上一氏が掲げる“責任ある積極財政”の核心です。

安倍元首相の遺志と高市政権の接続

積極財政議連の誕生には、安倍晋三元首相の影響が色濃く残っています。

安倍氏は生前、「デフレ脱却は道半ばだ」と繰り返し述べ、財政出動と金融緩和の継続を訴えていました。

その思想を受け継ぐ形で、高市早苗氏は総裁選の公約に「積極財政による経済再生」を明記。

今回の閣僚人事で井上一氏を経済財政担当大臣に抜擢したことは、まさに安倍路線の実行フェーズへの移行を意味します。

須田慎一郎氏も「高市政権は、財務省への“再挑戦”を始めた」と分析しています。

議連の政策構想と今後の焦点

積極財政議連は、今後の政策課題として以下の3本柱を掲げています。

- ① 消費税減税:低所得層の可処分所得増を通じた消費刺激。

- ② 公共投資の拡充:防災・インフラ・デジタル分野への国家的投資。

- ③ 所得再分配の強化:賃上げ支援、教育無償化、社会保障の充実。

これらはいずれも、「経済成長と財政健全化を両立させる」ことを前提に設計されています。

単にお金をばらまくのではなく、将来の税収増につながる投資を重視するという姿勢が特徴です。

井上一氏はこれを「未来志向の財政」と呼び、“成長による財政再建”という新しい経済モデルを提示しています。

96人の署名が意味する“党内パワーバランスの変化”

96名の署名は、単なる数字以上の意味を持ちます。

これは党内における「緊縮派」と「積極派」の力関係が変わりつつあることを示すシグナルです。

従来は、財務省と強いパイプを持つ主流派が政策決定を牛耳ってきました。

しかし今、自民党内では若手・中堅議員を中心に「緊縮からの脱却」を掲げる声が急速に広がっているのです。

その中心に立つのが、井上一氏と積極財政議連というわけです。

高市政権の政策転換の行方

今回の提言を通じて明確になったのは、「高市政権=積極財政路線の本格化」という構図です。

井上一氏が閣内に入り、議連の政策が政府方針に直結することで、来年度の予算編成や税制改革は大きく変化する可能性があります。

特に、2026年度の骨太方針では、消費税減税・公共投資・賃上げ支援が柱として盛り込まれる見通しです。

これは単なる景気対策ではなく、日本経済の構造転換を目指す壮大な実験となるでしょう。

一方、財務省はすでに反発の姿勢を見せています。

「財政規律を崩す」として内部抵抗が強まる中、高市政権がどこまで政治主導を貫けるか――ここが今後の最大の焦点となります。

つまり、積極財政議連による「消費税0%提言」は、単なる政策論争ではなく、財務省支配からの脱却をかけた政治戦争の宣言だったのです。

その最前線に立つ井上一氏と高市総理。

二人が描く「新しい財政国家のビジョン」が、これからの日本経済を左右することになるでしょう。

次のパートでは、この政策転換の舞台となる「骨太の方針」をめぐる攻防──すなわち“財務省 vs 高市政権”の実像に迫ります。

骨太の方針をめぐる攻防──財務省 vs 高市政権の“静かなる戦争”

日本の経済運営において、最も重要な文書の一つが「経済財政運営と改革の基本方針」、通称「骨太の方針」です。

毎年6月に策定されるこの方針は、翌年度の予算編成の方向性を決定づけるものであり、実質的に「政権の経済憲法」と呼ばれています。

高市政権の行方を占う上で、この“骨太”をめぐる主導権争いこそ、最も注目すべき政治戦です。

骨太の方針とは何か──政治と官僚の力が交錯する舞台

「骨太の方針」は、内閣府と財務省、そして経済財政諮問会議によって策定されます。

議長は総理大臣、しかし実際の原案作成を担ってきたのは財務省。

ここ20年、日本の経済財政政策は、ほぼ財務官僚によって書かれたこの文書をもとに運営されてきました。

その中核にあるのが「プライマリーバランス(基礎的財政収支)の黒字化目標」。

この目標を維持するために、財務省は歳出抑制=緊縮路線を堅持してきたのです。

須田慎一郎氏はこれを「財務省による経済支配構造」と表現しています。

つまり、選挙で国民の信を得た政治家ではなく、霞が関の官僚が実質的に国家の財布を握っていたという構図です。

高市政権が“骨太の方針”にメスを入れるというのは、この構造そのものへの挑戦に他なりません。

小泉政権から続く「官僚主導の骨太」

「骨太の方針」が注目されるようになったのは、小泉純一郎政権時代。

当初は政治主導の理念のもとで導入され、官僚依存から脱却するための手段でした。

しかし、時を経るにつれ、財務省がその仕組みを逆手に取り、文書作成の主導権を掌握。

結果的に、政治主導から財務省主導への逆転現象が起きたのです。

現在では「骨太の方針=財務省が描いた財政均衡シナリオ」と言っても過言ではありません。

その中で繰り返し掲げられてきたのが「プライマリーバランス黒字化目標」。

財政赤字の解消を最優先とするこの方針は、公共投資の抑制や減税への抵抗を生み、日本経済の停滞を招いたと指摘されています。

高市総理と井上一大臣が目指すのは、まさにこの“骨太の再政治化”。

つまり、財務省が作る骨太から、総理が指揮する骨太へという歴史的転換です。

経済財政諮問会議が戦場に

この攻防の舞台となるのが、経済財政諮問会議です。

ここには総理大臣、関係閣僚、民間議員(経済界代表)などが参加し、国家の経済方針を討議します。

形式上は「議長=総理」ですが、実際は財務省が会議資料を作り、結論を誘導してきました。

しかし、井上一氏が経済財政担当大臣として加わることで、状況は一変します。

彼はこの会議の実質的な“設計者”となり、政治主導の議論を再構築する意向を示しています。

これにより、財務省の「官僚案」に対して「政治案」が対抗する構図が生まれました。

言い換えれば、経済財政諮問会議は今後、財務省 vs 高市政権の知的戦場となるのです。

骨太の方針2026――“緊縮”から“積極”へ

来年6月に策定予定の「骨太の方針2026」こそ、この攻防の決戦場です。

高市政権はここで、従来の「歳出抑制」から「積極的な財政出動」への転換を明文化することを目指しています。

特に焦点となるのは次の3項目です。

- ① プライマリーバランス黒字化目標の凍結(2026年度以降に先送り)

- ② 消費税減税の検討(生活必需品の恒久0%化)

- ③ 公共投資・防災・エネルギー関連支出の拡大

これらが正式に盛り込まれれば、日本の財政運営は戦後最大の転換点を迎えることになります。

とくにPB黒字化目標の凍結は、財務省が最も譲れない“聖域”です。

そのため、財務省内部ではすでに「巻き返しシナリオ」が検討されているとも言われています。

財務省の反撃と官僚メディア戦略

財務省はこれまでも、政権の積極財政路線に対し、マスコミを通じた“世論操作”で対抗してきました。

たとえば「国の借金は1000兆円」「将来世代へのツケ」というフレーズは、財務省発のメッセージ戦略の一部です。

こうした言葉が繰り返されることで、国民に「支出削減は善」という心理的枠組みを植え付けてきたのです。

高市政権がこの情報戦をどう突破するかが、もう一つの大きな焦点となります。

一方で、高市総理は就任直後から「国民目線の財政」を掲げ、SNSや会見を通じて直接的なメッセージ発信を強化。

「財務省発の恐怖政治」を終わらせ、政策の透明化を進める方針を打ち出しました。

政治家自らがデータを公開し、国民に判断を委ねるスタイルは、まさに“ポスト財務省時代”の政治手法といえるでしょう。

政治主導の復権なるか

今回の「骨太方針改革」は、単なる経済論争ではなく、“国家統治の主導権を誰が握るのか”という根本的な問題です。

政治が国家の意思を示すのか、それとも官僚機構が現実を支配するのか。

高市総理が挑むのは、戦後日本が抱えてきた最大の構造的課題です。

井上一氏が率いる積極財政派の議論が骨太に反映されれば、来年度の予算は大きく政治色を帯びることになるでしょう。

財務省支配の終焉と新時代の幕開け

須田慎一郎氏は今回の動きを「政治と官僚の100年戦争の転換点」と評しています。

高市政権は単に“女性総理誕生”という象徴に留まらず、「政治主導の復権」という重いテーマを背負っています。

もし「骨太2026」で積極財政方針が明記されれば、戦後続いてきた財務省中心の経済統治体制は終焉を迎えるでしょう。

それは同時に、国民生活を豊かにするための“再分配型国家”への転換でもあります。

高市総理と井上一大臣が描く新しい国家像――それは「財政を恐れない国家」「成長で豊かさを取り戻す国家」。

来年6月、骨太の方針が閣議決定されるその瞬間、日本の政治史が新しいページを開くことになります。

次のパートでは、この「高市×井上一ライン」がもたらす日本経済の変化、そして国民生活への影響を予測していきます。

高市×井上一ラインがもたらす財政転換──日本経済はどう変わるのか

2025年秋に発足した高市政権。

その中心に座るのは、総理・高市早苗氏と経済財政担当大臣・井上一氏のコンビです。

この「高市×井上一ライン」こそが、日本の財政運営を大転換させる原動力となる可能性があります。

これまでの緊縮路線を終わらせ、積極財政によって経済成長を牽引する――。

そのシナリオを、政策・市場・国民生活の3つの観点から分析していきましょう。

① 政策面:政治主導の「成長型国家」への転換

まず最も大きな変化は、「政治主導の財政」への回帰です。

井上一氏の入閣によって、財務省の強力なコントロール下にあった予算編成プロセスが見直され、「成長のための支出」という考え方が政策の中核に据えられます。

その代表例が以下の三つです。

- 公共投資の再拡大: 老朽化インフラ、防災・減災、エネルギー安全保障への重点投資。

- 中小企業支援の強化: 設備投資減税や賃上げ促進税制の拡充。

- 教育・子育て支援: 教育無償化の恒久化と、子ども関連予算の倍増。

これらは単なるバラマキではなく、「投資型財政」として将来的な税収増につながる仕組みを持っています。

井上一氏はこれを「責任ある積極財政」と定義し、持続的成長と財政健全化の両立を掲げています。

つまり、“支出による成長”→“成長による税収増”→“財政健全化”という新しい循環を目指しているのです。

② 市場面:国内需要の拡大とデフレ脱却への加速

積極財政が本格化すれば、まず反応するのは市場です。

公共投資の増加は建設・素材関連の需要を押し上げ、企業の設備投資が再び動き出すと予想されます。

特に地方のインフラ整備・デジタル化投資は、地域経済を直接刺激するでしょう。

これは東京一極集中を是正し、地域再生の引き金となる可能性もあります。

また、消費税減税や所得再分配策が実施されれば、家計の可処分所得が増加。

内需主導の経済循環が生まれ、長年停滞してきた「デフレマインド」を一掃する契機となります。

金融市場でも、積極財政路線を好感し株式市場が上昇基調に転じる可能性が高いです。

日経平均株価は、2026年前半に過去最高値更新を視野に入れるという見方も出ています。

一方で、国債発行増による金利上昇リスクを懸念する声もあります。

しかし、現実には日銀の金融緩和スタンスが維持される限り、金利上昇は限定的です。

むしろ「財政と金融の協調」によって、景気拡大と物価安定の両立が図られる公算が大きいとみられています。

③ 国民生活:可処分所得と実質賃金の回復

積極財政の最大の目的は、国民生活の底上げにあります。

これまでの緊縮財政の下では、企業の内部留保が増える一方で、家計所得は伸び悩みました。

高市政権が目指すのは、「国民が実感できる成長」です。

消費税の軽減税率0%化や所得控除拡大によって、可処分所得が実質的に増える。

そこに賃上げ支援策が加わることで、家計消費が再び経済成長の主役になるというわけです。

加えて、教育支援や医療・介護分野への財政拡充は、家計負担を軽減すると同時に雇用を生み出します。

特に女性や高齢者の就業機会が増えることで、労働参加率が上昇し、経済の基盤が強化されます。

高市政権の「積極財政」は、単に数字上の経済政策ではなく、社会構造を再設計する国家戦略なのです。

④ 官僚との調整とリスク管理

もちろん、この財政転換にはリスクも存在します。

最大の課題は、財務省や日銀との政策調整です。

短期的に国債残高が増えることは避けられないため、市場の信認を保つための説明責任が重要になります。

そのため高市政権では、「独立財政審議会(仮称)」を設立し、政策効果を定期的に検証する案も浮上しています。

これは、政治主導と透明性の両立を図る新しい制度設計です。

さらに、高市総理は官僚の人事権を活用し、財務省内部の「緊縮偏重派」を段階的に入れ替える方針とも報じられています。

政治が政策の方向性を定め、官僚がその実務を遂行する――本来の「民主的統治」へと戻す試みが始まっているのです。

⑤ 日本経済の未来予測:2026〜2030年シナリオ

経済アナリストの予測によれば、もし積極財政路線が持続すれば、今後5年間で日本経済は以下のような変化を遂げる可能性があります。

| 項目 | 2025年(現状) | 2030年(予測) |

|---|---|---|

| 名目GDP | 約590兆円 | 700兆円台 |

| 実質賃金 | 前年比 +0.5% | +2.0〜2.5% |

| 失業率 | 2.6% | 1.8〜2.0% |

| インフレ率 | 2.4% | 2.0%前後(安定) |

| 国債金利 | 0.8% | 1.2%前後 |

これらの数値は単なる夢物語ではありません。

「成長と分配の好循環」が実現すれば、実質所得と物価のバランスが取れた“安定成長期”が訪れる可能性があるのです。

逆に言えば、ここで再び緊縮に戻れば、日本経済は再びデフレと低成長の罠に逆戻りすることになるでしょう。

⑥ 高市×井上一ラインの真価とは

高市総理は政治理念として「強い日本経済を取り戻す」を掲げています。

井上一氏はそれを実現するための“財政設計者”。

この2人のタッグは、単なる人事上の結びつきではなく、思想と政策の共同体です。

彼らが共有するキーワードは「責任」と「成長」。

つまり、“未来への責任”を持って国家を再設計するという強い意志がそこにあります。

積極財政の是非をめぐる議論は、これからますます激化するでしょう。

しかし、現実として国民の暮らしを豊かにできるのは、支出を削ることではなく、未来へ投資することです。

高市政権の挑戦は、単に経済の舵を切るだけでなく、日本の統治構造そのものを変える試みでもあります。

次の最終パートでは、この歴史的転換の結末と、国民が注目すべき“次の焦点”についてまとめます。

まとめと今後の注目ポイント──財務省支配から政治主導の時代へ

高市政権の発足は、単なる“女性初の総理誕生”というニュースにとどまりません。

本質は、戦後日本の政治経済構造――すなわち「財務省主導の国家運営」に終止符を打つ試みです。

この挑戦の最前線に立つのが、高市早苗総理と井上一経済財政担当大臣のコンビ。

2人の共通点は、政治が責任を持って経済を動かすという強い信念にあります。

積極財政が意味する「国家再設計」

これまで日本の財政政策は、「借金を減らす」「支出を抑える」という一方向の価値観に縛られてきました。

しかし、高市政権はそこに明確なメスを入れました。

彼らが掲げるのは、単なる“拡張的支出”ではなく、「責任ある積極財政」です。

つまり、将来の経済成長・社会保障・技術革新などに対して、計画的かつ持続的に投資を行う「未来志向の国家運営」です。

井上一氏が言うように、財政とは「数字の問題ではなく、人々の暮らしをどう支えるかの問題」です。

その理念が「骨太の方針2026」に反映されれば、来年度の日本経済は確実に“政治の手”で動き出すでしょう。

財務省との全面対決は避けられない

一方で、この路線転換は財務省にとって“体制の根幹”を揺るがす動きでもあります。

財務省は長年、予算編成・税制調整・国債管理という国家財政の中枢を握ってきました。

その支配構造を政治が奪還するというのは、まさに“官僚国家から政治国家への革命”です。

したがって、今後数カ月は「骨太の方針」や「来年度予算編成」をめぐり、財務省との熾烈な水面下の攻防が続くとみられます。

須田慎一郎氏も「今後の数カ月間が、戦後最大の経済権力闘争になる」と分析。

つまり、高市政権の真価は、単に政策を打ち出すだけではなく、官僚の抵抗を突破して実行に移せるかどうかにかかっているのです。

積極財政がもたらす社会的インパクト

では、仮に高市政権が「積極財政」を本格化させた場合、社会はどう変わるのでしょうか。

以下の3つの側面で、その効果が最も顕著に現れると予想されます。

- ① 家計の安定: 消費税減税・給付拡充により、実質可処分所得が増加。

- ② 雇用の拡大: 公共投資・防災・エネルギー関連の新産業で地方雇用が増加。

- ③ 格差の是正: 再分配政策により、中間層・若年層の生活安定が進む。

これらの変化は、単に経済指標の改善に留まらず、「将来への安心感」という社会心理を回復させる効果を持ちます。

つまり、政治が再び“希望を生む存在”へと変わるきっかけになるのです。

市場の見通しと国際的評価

海外メディアは、すでに高市政権の財政方針を「日本版リフレーション政策」として注視しています。

英フィナンシャル・タイムズやブルームバーグも「日本が再び政治主導の経済国家へ戻る」と報道。

国際的にも評価は分かれるものの、積極財政が内需拡大とイノベーションを生み、円安基調を背景に輸出産業にも追い風となるとの見方が強まっています。

特にエネルギー安全保障・防衛産業・半導体投資などの分野では、国内外からの投資が急増する可能性が高いです。

国民に求められる“新しい視点”

今後、国民にとって重要なのは「財政=借金」という単純な思考から脱却することです。

国家の財政とは、企業の会計とは違い、国全体の経済循環を調整する装置。

赤字があっても、それが成長のための投資であれば、将来的なリターンとして国民に返ってくるのです。

つまり、「何に使うか」こそが最も重要な判断軸なのです。

高市政権が進める“政治主導の積極財政”は、国民一人ひとりの理解と支持なくして成立しません。

政治の再生は、同時に「民主主義の再生」でもあるのです。

2026年に向けた注目スケジュール

- 📅 2025年12月: 来年度予算の骨格決定。積極財政方針の反映度が焦点。

- 📅 2026年6月: 「骨太の方針2026」閣議決定。財務省との主導権争いの決着点。

- 📅 2026年秋: 臨時国会にて消費税減税法案が提出される可能性。

- 📅 2027年〜: 成長戦略の実行フェーズへ。公共・民間投資の拡大が本格化。

これらの動きを追うことで、私たちは「政治がどこへ向かっているのか」を明確に見極めることができます。

特に「骨太方針2026」の内容は、今後10年間の経済政策の方向性を決める羅針盤となるでしょう。

結論──高市政権は“財務省支配の終焉”を告げる

高市早苗総理の就任と、井上一大臣の起用。

この二つの決断が意味するものは明白です。

それは、日本が長年の「官僚主導国家」から脱し、「政治主導・国民主導の経済国家」へ生まれ変わるということ。

財務省による緊縮の呪縛を解き放ち、国民生活を守るための積極財政を実現する。

この挑戦は、単なる政権運営の一環ではなく、日本の歴史を変える壮大なプロジェクトなのです。

これからの日本は、再び「政治が経済を動かす時代」へと戻る。

そして、その中心にいるのが、高市早苗という新しいリーダーなのです。

次に注目すべきは:

2026年の「骨太の方針」と、それをめぐる財務省との攻防。

この戦いの結果が、日本経済の未来を決定づけるでしょう。

最後に、関連記事として以下のトピックもおすすめです👇

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません