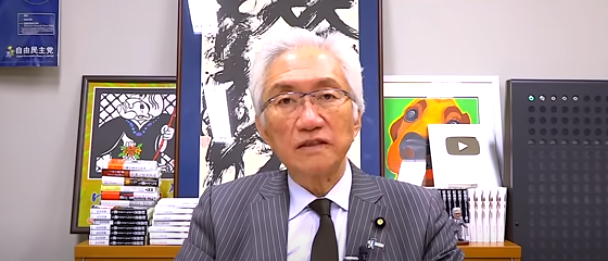

バブル崩壊後 財政出動なぜしない?西田昌司議員が暴く真実

バブル崩壊後の日本経済と積極的な財政出動

1990年代初頭、日本のバブル経済は崩壊し、株価や地価の急落が経済全体に深刻な影響を与えました。企業は保有資産の価値が下がり、バランスシートが傷み、金融機関は不良債権を抱えることになりました。景気は急速に冷え込み、失業率も上昇。日本政府はこれを受けて、前例のない規模の財政出動を実施しました。

公共投資や補正予算を通じて景気を下支えしようとした政府は、10兆円、20兆円単位の景気対策を次々と打ち出しました。数字だけ見れば「積極財政」の実践です。しかし実際には、経済は思うように回復せず、長期停滞へと突入しました。このことから「財政政策だけでは景気は良くならない」との見方が広まりました。

なぜ財政政策が効果を発揮しなかったのか

一見、巨額の財政支出が行われたように見えますが、当時の日本経済にはそれ以上の「資金の消失」が起きていました。民間部門でお金の流れが止まり、信用創造が縮小していたのです。つまり、政府が10兆円を出しても、民間から100兆円規模のお金が消えていたため、全体としてはマイナスの循環が続いていました。

この現象は、財政政策そのものの失敗ではなく、金融システムの機能不全が主因でした。企業が借り入れを減らし、銀行が融資を控えた結果、マネーサプライが減少。いわば「民間信用の収縮」が景気悪化を加速させたのです。

「財政の限界」ではなく「信用の断絶」

当時の議論では、「いくら財政出動しても効果がない」と言われましたが、実際には規模の問題ではなく構造の問題でした。政府が支出する以上の速度で民間資金が市場から消えていたのです。財政政策とは、民間の資金循環を補完するものであり、民間金融が機能不全に陥ったままでは効果が出ません。つまり、真の課題は「財政の限界」ではなく「信用の断絶」にあったのです。

この点を理解しないまま「公共事業の無駄」と切り捨てた結果、日本経済は長期停滞に陥りました。次の章では、その背景にあった金融規制、すなわち「バーゼル規制」がどのように影響を与えたのかを詳しく見ていきます。

バーゼル規制とは何か:銀行を縛った国際ルール

1990年代初頭、日本の銀行が直面した最大の制度的変化が「バーゼル規制」でした。これは、国際的に活動する銀行に対し、一定以上の自己資本比率を求めるルールです。バーゼル合意(Basel Accord)により、自己資本比率は従来の4%から8%へと引き上げられました。数字上はわずかな変更に見えますが、銀行経営にとっては死活的なインパクトをもたらしました。

なぜなら、自己資本比率を倍に引き上げるということは、資本金を増やすか、あるいは貸出総額を半分に減らす必要があるということです。日本の銀行は、当時すでにバブル崩壊で資本を失っており、新たに増資する余力がありませんでした。結果として、彼らは「貸出を減らす」方向に舵を切るしかなかったのです。

貸し渋り・貸し剥がしが企業を直撃

自己資本比率を維持するため、銀行は貸出先企業に対して返済を急かすようになりました。これが「貸し剥がし」と呼ばれる現象です。正常に返済を続けていた企業でさえ、契約更新を拒否され、一括返済を求められるケースが続出しました。多くの中小企業が資金繰りに行き詰まり、事業の継続が困難になったのです。

西田昌司氏も動画内で触れているように、建設業を中心に、黒字経営だった優良企業までもが銀行の一方的な融資停止で倒産しました。これは経営努力ではどうにもならない「制度による信用収縮」でした。全国的に同様の現象が起こり、結果として100兆〜150兆円規模の資金が市場から消えたと推計されています。

なぜ日本だけが大打撃を受けたのか

同じバーゼル規制を導入した欧米諸国では、政府が銀行への資本注入を行い、自己資本比率の引き上げを支援しました。ところが日本では、政治的な反発や「自己責任論」の高まりから、銀行救済に否定的な世論が支配しました。そのため、銀行は資本増強ではなく貸出削減によって対応せざるを得なかったのです。

その結果、実体経済への資金供給が止まり、企業倒産が相次ぎました。バブル崩壊後の長期不況は、単なる景気循環ではなく「金融システム由来の信用収縮不況」だったと言えるでしょう。次の章では、なぜ政府と世論が銀行支援を拒んだのか、その政治的背景を掘り下げていきます。

なぜ政府は銀行を救わなかったのか:政治と世論の誤算

バブル崩壊後の日本では、銀行への資本注入が本来の解決策でした。金融機関の自己資本が不足していたため、政府が一時的に公的資金を注入し、安定を取り戻すのが国際的な常識です。ところが当時の日本では、その「当たり前の処方箋」が強い反発に遭い、実行されませんでした。

背景には、政治の混乱と世論の誤解がありました。1990年代初頭、自民党は長期政権からの分裂を経験し、政界は流動化。政権交代を繰り返す中で、経済政策の一貫性が失われました。その一方で、マスコミや野党を中心に「銀行がバブルを作った」「自業自得だ」とする批判が広まり、銀行救済に対する国民感情が冷たくなっていったのです。

「自己責任論」がもたらした政策の遅れ

当時の世論では、「失敗した銀行を助けるのは税金の無駄だ」という声が支配的でした。バブル期に過剰融資を行い、資産バブルを膨らませたのは銀行自身だという認識が強かったからです。確かに一部の金融機関には過剰貸出の責任がありました。しかし、それと経済全体の安定は別問題です。銀行を潰せば、企業への資金供給も止まり、雇用や地域経済が連鎖的に崩壊してしまいます。

にもかかわらず、当時の政府は「国民感情」に配慮しすぎて、必要な資本注入を見送りました。これが結果的に、貸し剥がし・貸し渋りの連鎖を生み、日本経済を長期低迷へと導いたのです。

正しい政策判断を妨げた「世論」と「報道」

マスコミ報道も政策判断を歪めました。テレビや新聞では「銀行救済=不公平」「税金の無駄遣い」といった論調が繰り返され、冷静な経済的議論はかき消されました。その結果、「銀行を助けること=悪」という単純な構図が社会に定着してしまいました。

しかし、西田昌司氏が指摘するように、本来の目的は銀行を助けることではなく、「日本経済の信用基盤を守ること」でした。金融機関が倒れれば、企業も個人も資金を得られず、経済活動そのものが止まってしまう。つまり、銀行支援とは国民経済を守るための最低限の防衛策だったのです。

政治的判断ミスが生んだ「失われた10年」

政府と世論の誤算が重なり、結果として日本は「金融システム不安」と「デフレ不況」の泥沼に入り込みました。財政出動をいくら重ねても、民間の資金循環が止まっている限り、景気は回復しません。政治的な迷走が、経済的損失を拡大させてしまったのです。

つまり、「銀行救済をしなかった勇気」ではなく、「救済できなかった無責任」こそが、失われた10年の本質でした。次の章では、この教訓を踏まえて、今後の日本経済に必要な政策の方向性を考察します。

財政政策と金融政策を両輪で動かす時代へ

バブル崩壊後の反省から学ぶべき最大の教訓は、「財政だけでは経済を立て直せない」ということです。西田昌司氏が指摘するように、財政出動と金融システムの安定化はセットで行われなければ効果を発揮しません。政府が支出しても、銀行が貸し渋れば資金循環が止まり、実体経済には届かないからです。

したがって、今後の日本経済に必要なのは、単なる財政拡大ではなく、「信用創造を伴う財政政策」です。政府と日本銀行が協調し、資金供給の流れを民間へ確実に届ける仕組みを構築することが不可欠です。

「民間投資不足」を補う国家の役割

デフレや少子高齢化の進行により、企業の投資意欲が低下しています。民間が投資を控えると、経済の血液であるマネーの流れが滞ります。西田氏が強調する「国の財政による民間投資の補完」は、まさにこの構造的問題への処方箋です。政府支出によって需要を創出し、民間が再びリスクを取れる環境を整えることが求められています。

特に、インフラ更新、エネルギー転換、AI・半導体産業への投資など、国家的にリターンが見込める分野では、積極的な公的支出が成長を後押しします。単なる景気刺激策ではなく、将来の生産性向上を意識した「戦略的財政政策」が重要です。

金融システムの健全性を保つ政策運営

また、金融システムの健全性を確保することも不可欠です。バーゼル規制のような国際ルールに対しても、日本独自の視点から柔軟な対応が求められます。必要であれば、公的資本注入や信用保証制度の拡充を通じて、銀行の資本基盤を強化することも検討すべきです。金融の安定こそが、経済成長の前提条件だからです。

このように、財政と金融が一体となって初めて「持続的成長の好循環」が生まれます。財政政策が種をまき、金融政策がその成長を支える。過去の失敗を繰り返さないためには、この二つの歯車を同時に回す視点が必要です。

今後の日本に求められる政策ビジョン

日本経済を再生させるためには、短期的な景気対策ではなく、中長期的な「国家経済戦略」が必要です。具体的には、①民間信用の再構築、②政府・日銀の協調、③生産性を高める分野への重点投資。この三つを軸に据えることが重要です。

西田昌司氏が訴える「積極財政」は、単なる支出拡大ではなく、国全体の信用創造力を高める政策哲学です。財政と金融のバランスを取ることで、日本は再び成長軌道に乗ることができるでしょう。過去の教訓を未来の羅針盤とし、国家としての主体的な経済運営が問われています。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません