榛葉幹事長が東京新聞に激怒!「今はそんな政局ではない」

榛葉幹事長、東京新聞に激怒!「今はそんな政局ではない」発言の背景

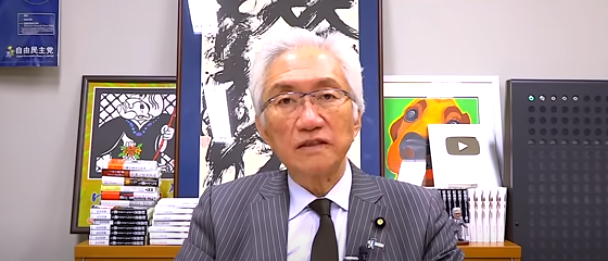

2025年10月、国民民主党の榛葉賀津也幹事長が定例記者会見で、東京新聞の記者に対して強い口調で反論する場面があり、政治関係者の間で大きな注目を集めた。

この日の会見で東京新聞の記者は、「立憲民主党の泉健太幹事長が玉木雄一郎代表を次期首班指名候補に挙げたことをどう受け止めるか」と質問した。これに対して榛葉幹事長は、明確な怒りをにじませながら次のように答えた。

「今はそんな政局ではない。政策が一致しない党とは組めない」

さらに榛葉氏は、共産党や令和新選組との連携を念頭に「物価対策は一緒にやるけれど安全保障は知らない、原発も関係ないという政権が本当に持つのか」と痛烈に批判。政策の整合性を欠いた“野合的連携”への強い懸念を示した。

榛葉氏の発言は、単なる感情的な反発ではなく、混乱する政局に対する冷静な問題提起でもある。自公連立の不安定化や、立憲民主党による玉木首班構想の唐突な打ち出しなど、政界が激しく揺れる中で「政策本位の政治」を改めて主張する姿勢が鮮明に現れた瞬間だった。

また、榛葉氏は発言の中で「玉木代表はいつでも内閣総理大臣をやる覚悟がある」と強調。玉木雄一郎代表への厚い信頼と、国民民主党としての自負をにじませた。これは党としての独立性と自立性を明確に打ち出す狙いがあると見られている。

この「今はそんな政局ではない」という一言には、政治的駆け引きよりも政策実現を優先すべきだという榛葉氏の信念が込められている。実際、国民生活を直撃する物価高やエネルギー問題、そして迫るトランプ前大統領の来日を前に、日本の政治が政局争いに費やす余裕はないという危機感がにじむ。

榛葉幹事長のこの発言は、国民民主党の「対決より解決」「政策本位」という基本姿勢を象徴するものであり、野党再編が進む中で同党がどのようなポジションを取るかを示唆するものでもある。

政治空白の解消と政策実行こそが今の最優先課題だ──榛葉氏の怒りの背景には、そうした現実的な危機感があった。

揺れる自公連立と“政治空白”への危機感──榛葉発言の真意

榛葉幹事長の「今はそんな政局ではない」という発言の根底には、現在の日本政治が抱える深刻な停滞への危機感がある。彼は会見の中で、参議院選挙からすでに3ヶ月が経過しているにもかかわらず、国会が開かれていない現状を「国民にとって冗談ではない」と強く批判した。

特に、自公連立政権が長年支えてきた政策基盤が揺らいでいる点を重く見ている。安全保障法制、特定秘密保護法、IR法など、多くの難題を乗り越えてきた両党だが、現在は「政治とカネ」の問題をめぐって深刻な溝が生じている。公明党は企業・団体献金の透明化や第三者機関による資金監視を求めており、国民民主党もこれに賛同する立場を取っている。

榛葉氏はこうした政治資金の問題についても「国民の信頼を回復するために、早急な改革が必要だ」と主張。国民民主党は以前から公明党と協力し、政治資金の透明化法案を共同提出してきた経緯があるため、この問題への発言には一定の説得力がある。

さらに榛葉氏は、現政権が国会を開かないまま「政治空白」を続けていることを強く非難した。特に、岸田政権が掲げた「103万円の壁」や「ガソリン減税」などの政策が実行に移されないまま放置されている点を問題視。「このままではトランプ前大統領の来日にも対応できない」と述べ、外交・経済安全保障の両面での体制遅れを指摘した。

この発言は単なる批判ではなく、政権運営に対する現実的な危惧を含んでいる。国際情勢が緊迫する中で、内政の混乱が外交力を削ぐリスクは大きい。榛葉氏は「今こそ国会を開き、必要な法案を通すべきだ」と訴え、日本政治における“停滞の打破”を求めたのである。

また、榛葉氏は自公両党の動向を「見守る」と冷静に語りつつも、「責任は自民党にある」と明言。これは野党としての立場を超えて、国家運営そのものに対する責任論を提示した発言といえる。単なる政局批判ではなく、政治家としての現実的な視点がにじみ出ている。

この章で浮かび上がるのは、榛葉幹事長が示す「政治空白を許さない」という強い覚悟である。政党間の駆け引きや支持率競争よりも、国民生活と国家安全保障を優先する姿勢は、国民民主党の「政策本位」の理念そのものだ。

つまり、「今は政局ではない」という榛葉氏の言葉は、与党にも野党にも向けられた警鐘であり、現実的な政治の再起動を求めるメッセージでもある。

玉木首班構想に冷静な距離感──“理念の一致なき連携はありえない”

榛葉幹事長の会見で最も注目を集めたのが、立憲民主党が打ち出した「玉木首班構想」に対する反応である。泉健太幹事長が「首班指名では玉木雄一郎氏の名を挙げたい」と発言したことに対し、榛葉氏は「ありがたい話だが、理念や政策が一致しない限り協力はできない」と明言した。

榛葉氏は、玉木代表を推す姿勢自体には一定の評価を示しつつも、「共産党や令和新選組とも組むような形で政権を目指すのは現実的ではない」と強く牽制。特に「物価対策は一緒にやるけれど、安全保障や原発政策は関係ないという政権が本当に持つのか」との発言は、野党間の政策不一致を鋭く突いたものだった。

榛葉氏はこれまで一貫して「政策本位の政治」「対決より解決」を掲げており、政権交代のための“数合わせ的連携”には否定的だ。会見でも「国民民主党は政策を実現するための政党であり、理念の異なる政党とは組めない」と繰り返した。つまり、立憲民主党が共産党・令和新選組との共闘を模索する姿勢そのものが、国民民主党との協調を難しくしているというわけだ。

また、榛葉氏は「我々は玉木雄一郎代表を5年間支えてきた。本気で支える覚悟がある」と強調し、他党による“お試し的な首班候補利用”を痛烈に批判した。立憲が「首班指名で玉木氏の名前を出す」と言いながらも、政策協議を一切進めていない点に対して「本気で政権を作る気があるのか」と疑問を呈したのである。

この発言には、国民民主党が野党再編の“駒”として扱われることへの強い警戒心が表れている。榛葉氏は「共産党や令和新選組と基本理念が異なる。安全保障やエネルギー政策で一致できるはずがない」と明言。中道政党としての立場を守る意志を鮮明にした。

実際、国民民主党は安全保障政策や原発再稼働、経済成長戦略などの現実的な政策で与党寄りの立場を取っており、リベラル寄りの野党勢力とは根本的に方向性が異なる。榛葉氏の発言は、こうした政策的立ち位置を明確にし、安易な野党連携論に一線を画すメッセージとなった。

この点について政治ジャーナリストの間では、「榛葉氏の発言は、国民民主党が“中道現実主義”の立場を再確認した瞬間だ」と分析する声が多い。玉木首班構想を利用した立憲の政治的駆け引きに対して、「今はそんな政局ではない」という榛葉氏の言葉は、単なる怒りではなく、政党理念を守るための明確な意思表示だった。

結果として、この会見によって「国民民主党はどの党とも一線を画し、政策で勝負する政党である」というイメージが強まった。短期的には野党共闘から距離を置くことになるが、長期的には“政策軸で信頼される党”として存在感を高める可能性がある。

国民民主党の立ち位置と今後の日本政治への影響

榛葉幹事長の会見は、単なる一政治家の発言にとどまらず、今後の日本政治の方向性を占う重要なメッセージとして受け止められている。自公連立の揺らぎ、立憲民主党の迷走、そして野党再編の動きが交錯する中で、国民民主党がどのような役割を果たすのか──その立ち位置が改めて注目されている。

国民民主党は「対決より解決」「政策本位の政治」という基本理念を掲げ、ポピュリズム的な対立構造から距離を置いてきた。榛葉氏が指摘するように、同党は単に「政権交代を目的とする野党」ではなく、「政策を実現するための現実的な中道政党」としての自負を持つ。この姿勢は、有権者の中間層や無党派層に一定の支持を広げつつある。

近年の世論調査でも、「政策が最も現実的だと思う政党」として国民民主党を挙げる回答が増えており、政治的な“中道の受け皿”として存在感を強めている。特にエネルギー政策、物価対策、経済安全保障などにおいて、国民民主党の政策は自民党に近い一方で、労働政策や教育支援などの社会的テーマではリベラル色も持ち合わせており、バランスの取れた現実路線が特徴だ。

榛葉幹事長が「理念の一致なき連携はありえない」と断言したのも、こうした独自路線を守るための意思表示に他ならない。政策が異なる政党との“野合的共闘”を拒否することで、党としての軸を明確にし、信頼性を高める狙いがある。

一方で、この姿勢は「孤立化のリスク」と表裏一体でもある。立憲民主党、維新、共産、令和などが次期選挙に向けて連携を模索する中、国民民主党が単独路線を貫けば、短期的には議席拡大のチャンスを逃す可能性もある。しかし榛葉氏はあくまで「政策で連携する」という原則を崩していない。これは、長期的に見れば“信頼できる政策政党”としてのブランド構築につながる。

また、会見の中で榛葉氏が強調した「政治空白を早く解消せよ」という訴えは、政権与党にも野党にも突き刺さるメッセージだった。政治的駆け引きよりも国民生活を優先する姿勢は、現場感覚に根ざした政治家としての発言であり、国民の共感を呼びやすい。

今後、トランプ前大統領の来日をはじめ国際政治の動きが活発化する中、日本の政治が安定した指導力を発揮できるかどうかが問われている。その中で、国民民主党が中道現実主義の立場から政策提案を積み重ねることは、政界全体の健全化に寄与する可能性が高い。

結局のところ、榛葉幹事長の「今はそんな政局ではない」という一言は、政局報道に流される政治文化そのものへの警鐘である。政治とは“勝ち負けのゲーム”ではなく、“国民の暮らしを守る実務”であるという信念がそこにはある。

国民民主党は今、日本政治における「理性的中道」という新たな軸を確立しつつある。榛葉氏の会見は、その流れを象徴する歴史的な瞬間と言えるだろう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません