高市早苗に財務省が震え上がる!閣僚人事と維新連携に見える改革の覚悟

【導入】高市首相誕生で永田町が激震!国民が注目する“期待と不安”

2025年秋、日本政治の歴史が大きく動いた。

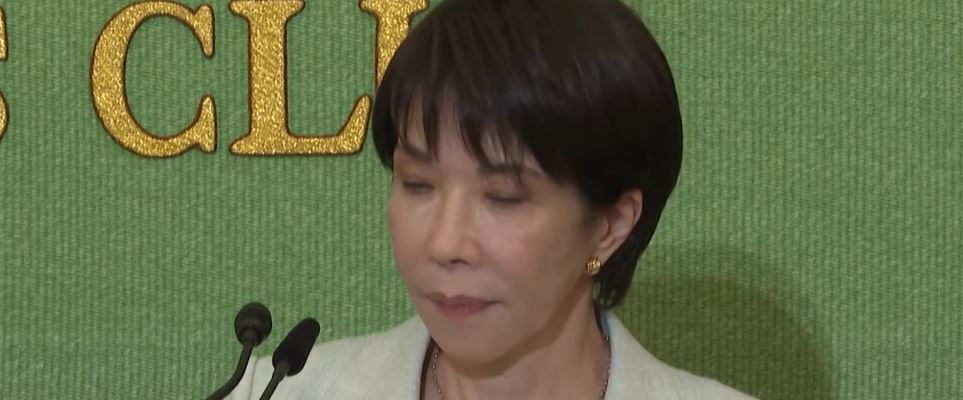

ついに高市早苗首相が正式に就任し、初の女性首相として内外から注目を集めている。

就任会見で語られた「改革なくして未来なし」という言葉には、長年の政治停滞を打破するという強い覚悟がにじんでいた。

しかし、永田町の空気は一様ではない。

「官僚支配からの脱却」「歳出改革」「財務省へのメス」など、タブー視されてきたテーマに踏み込む姿勢が見える一方で、与党内には早くも軋轢が生じ始めている。

特に、財務省が戦々恐々としているという報道もあり、高市政権の一挙手一投足が注目の的だ。

さらに、自民党と日本維新の会の間で交わされた政策合意文書には、衆院解散の時期を示唆する一文が存在し、政界関係者の間では「高市首相がいつ勝負に出るのか」という予測合戦が始まっている。

そしてもう一つ、国際的な焦点がある。再選を果たしたドナルド・トランプ米大統領が「日本との安全保障協議を急ぎたい」と発言し、来日前の動きが急ピッチで進んでいるのだ。

本記事では、この三つの動き――「人事」「解散」「外交」を軸に、高市政権がどこへ向かおうとしているのかを徹底分析する。

「本気の改革」なのか、それとも「政局の駆け引き」なのか。

日本の未来を左右する局面が、いま始まろうとしている。

【第1章】閣僚人事に見る「高市流改革」の本気度

就任直後の高市早苗首相が打ち出した閣僚人事は、永田町に衝撃を与えた。

これまでの派閥均衡型とは一線を画し、能力と改革志向を重視した“実力人事”が中心だったからだ。

特に、財務省出身者や旧主流派を外し、政策重視の若手議員を複数登用した点が注目を集めている。

経済再生担当には、デジタル分野に強いとされる中堅の無派閥議員を起用。

防衛大臣には、前政権下で防衛産業改革を主導した実務派が再登板した。

また、官房長官には高市氏の側近であり、長年にわたり政策企画を支えてきた人物が抜擢されている。

これらの人事は、「しがらみより成果」「派閥より政策」を優先するという明確なメッセージだ。

一方で、党内の一部からは不満も噴出している。

特に派閥幹部の中には「調整不足」「相談なし」と不快感を示す者も少なくない。

だが高市首相は記者会見で次のように語った。結果を出すためには、しがらみを断ち切る覚悟が必要。国民に対して説明責任を果たす政治を取り戻す。

この発言は、単なる人事刷新にとどまらない。

それは、長年続いてきた官僚主導・派閥支配の政治構造そのものを変える意思表示でもある。

過去の女性閣僚たちが「飾り」として扱われた時代とは違い、高市首相は政策決定の中心に自ら立つ姿勢を見せている。

その本気度を裏付けるのが、次に述べる財務省との対立構図だ。

【第2章】財務省が震える理由――予算権限と歳出削減の衝突

高市早苗首相が就任早々に打ち出した「歳出構造の見直し」方針。

これが最も強いインパクトを与えたのが、他でもない財務省だった。

財務省は長年、日本の予算編成の全権を握り、霞が関の中でも“最後の砦”と呼ばれてきた。

しかし、高市政権はこの「官僚の牙城」に真っ向からメスを入れようとしている。

高市首相は就任直後の会見でこう述べた。国の財政は国民のものであり、官僚組織の独占物ではない。予算の使い方に政治が責任を持つべきだ。

この発言が象徴するのは、政治主導の再構築だ。

つまり、財務省主導の「予算査定システム」から、内閣主導の「政策優先型システム」へと舵を切るという構想である。

具体的には、各省庁が財務省に提出していた予算要求のプロセスを一部内閣府に移管し、歳出査定を政治レベルで行う仕組みを検討中だという。

さらに、高市首相は「公共事業の見直し」「国債発行の透明化」「独立行政法人の統廃合」など、財務省の既得権益に直結するテーマにも踏み込む姿勢を見せている。

こうした動きに対し、財務省内では「前例のない政治介入」との声も上がっている。

一方で、経済界からは「政治がようやく責任を取る時代が来た」との歓迎論もある。

市場関係者は、「予算の透明化は国債市場の信頼を高める」として、円相場や株式市場にもプラスに働く可能性を指摘している。

つまり、財務省との緊張関係は単なる政官対立ではなく、日本の統治構造そのものの再設計を意味する。

高市首相が「戦う首相」として真価を発揮するのは、まさにこの領域なのだ。

【第3章】自民×維新「合意文書」に隠された次期解散シナリオ

2025年10月初旬、自民党と日本維新の会の間で締結された「政策連携に関する合意文書」。

その文面の中に、永田町関係者がざわつく一文があった。

それが、「今後の政権運営において、国民の信を問う機会を適切な時期に設ける」という記述だ。

この一文こそが、次期衆院解散・総選挙の時期を示唆しているとされる。

政治ジャーナリストの間では、解散時期を巡る見方が二分している。

一つは、年明け早々の「電撃解散」説。高市政権の支持率が高いうちに勝負をかけるという読みだ。

もう一つは、来年度予算成立後の「春の本格選挙」説。財務省との対立構図を整理し、成果を国民に示してから解散に踏み切るというシナリオである。

合意文書には、政策協力の具体項目として「地方分権」「教育無償化」「規制改革」が盛り込まれており、これは維新が長年掲げてきたテーマと一致する。

一方、自民党側は憲法改正論議を含めた「中長期的な国家戦略」を進める意向を明示。

この両者の歩み寄りは、単なる連携ではなく、次期選挙後の“連立布石”と見る向きも多い。

高市首相がこの合意を「信任投票」として位置づけるなら、年内にも解散カードを切る可能性は十分にある。

実際、首相周辺からは「次の選挙で国民に直接問う」との発言が相次いでおり、準備は着々と進んでいる。

永田町関係者の間では、「解散風」という言葉が現実味を帯び始めた。

政治的駆け引きの裏にあるのは、高市政権が掲げる「改革断行の覚悟」だ。

政策と政局を一体で動かすことで、旧来の派閥政治を突破しようとしている。

つまり、この合意文書は単なる政治協定ではなく、日本の統治構造を変える前触れとも言えるのだ。

【第4章】トランプ大統領の“来日前のめり”発言と日米同盟の再構築

2025年10月中旬、再選を果たしたドナルド・トランプ米大統領がホワイトハウスで開いた記者会見でこう語った。日本の新しい首相とは、可能な限り早く直接会談したい。アジアの安全保障は最優先だ。

この発言を皮切りに、ワシントンと東京の間で高市首相の早期訪米、あるいはトランプ大統領の電撃来日をめぐる調整が進んでいるという。

トランプ氏の“来日前のめり”姿勢の背景には、中国の軍事的台頭と、北朝鮮の新型弾道ミサイル発射実験がある。

米国としては、日本との防衛協力を再強化し、インド太平洋戦略の軸を再構築する狙いだ。

一方、高市首相にとってもこの会談は、自身の外交デビュー戦であり、内政改革に加えて「安全保障でも主導権を握る首相」という印象を国内外に示すチャンスとなる。

特に注目されているのは、両首脳が合意を目指す「新・日米安全保障フレーム」。

これは、既存の日米安保条約を維持しつつも、サイバー・宇宙・AI防衛分野での共同防衛体制を拡充する構想だ。

経済安全保障を重視する高市政権にとって、デジタル防衛と半導体供給網の確保は国家戦略の要となっている。

また、トランプ政権は貿易協定の見直しにも意欲を見せている。

特に自動車関税の再交渉や、エネルギー分野での日本投資拡大が議題に上る見通しだ。

一方、日本側は防衛費の拡大負担をめぐり、どこまで米国の要求を受け入れるかが焦点となる。

日米関係は、いま大きな転換点に立っている。

トランプ大統領の発言は単なる外交儀礼ではなく、高市政権への試金石とも言える。

高市首相がこの局面をどう乗り切るかで、日本の国際的プレゼンスは大きく変わるだろう。

【第5章】経済・外交・防衛――高市内閣の3本柱と国内外の評価

就任からわずか数週間で、高市内閣の基本方針は明確になりつつある。

それは「経済再生」「外交再構築」「防衛強化」という三本柱だ。

いずれも日本の将来に直結するテーマであり、首相の決断力と実行力が問われている。

まず、経済政策では「成長と分配の両立」を掲げ、スタートアップ支援や地方再生に重点を置く。

新設予定の「未来産業戦略室」では、AI・半導体・脱炭素分野を軸に投資促進策をまとめ、企業減税と雇用拡大を同時に進める構想が浮上している。

これにより、長年低迷していた生産性向上率を押し上げ、国内総生産(GDP)成長率を年3%台に回復させることを目指す。

次に、外交では米国との連携強化に加え、欧州・アジア諸国とのバランス外交を重視。

特にインド太平洋地域での多国間連携を推進し、「自由で開かれた秩序」の維持を訴えている。

高市首相は「日本が沈黙してはならない」と強調し、国際舞台での積極発言を増やしている点も特徴的だ。

そして三本目の柱、防衛・安全保障では、国家安全保障会議(NSC)の権限を拡大。

自衛隊の装備近代化、サイバー防衛部隊の創設、AI監視システムの導入など、具体的な改革プランが進行中だ。

また、憲法改正を見据えた「緊急事態対応法制」も再び議題に上りつつある。

こうした政策パッケージに対して、国内外の評価は分かれている。

経済界は「スピード感と実行力を評価する」と好意的だが、一方で野党や一部メディアは「中央集権的すぎる」と警戒を示す。

海外では米欧の政府関係者から「改革に本気のリーダー」として高い評価を受けており、国際的な注目度は確実に高まっている。

つまり、高市政権の“三本柱”は、単なる政策メニューではない。

それは、日本再起のための実験的モデルであり、官僚主導から政治主導への転換を象徴する取り組みなのだ。

この改革が成功すれば、日本政治は戦後最大の転換期を迎えるだろう。

【第6章】「改革か保身か」高市政権が試される真の勝負所

高市早苗首相の就任によって、日本政治は新しいステージへと突入した。

就任直後からの閣僚人事、財務省との対立、維新との政策連携、トランプ政権との外交交渉――。

その一つひとつが、「改革を貫けるか、それとも既得権に飲まれるか」という試練の連続である。

政治評論家の間では、「高市政権の真価はこれから」との声が多い。

支持率の高さに頼らず、痛みを伴う政策をどこまで断行できるか。

特に、財政改革と防衛強化の両立は極めて難しい課題であり、過去の政権が避けてきた領域でもある。

だが、高市首相がそれをあえて正面から掲げる点にこそ、強いリーダーシップが感じられる。

一方、政権運営のリスクも存在する。

党内融和を欠けば、早期の「政局化」を招く恐れもある。

また、改革スピードが速すぎれば、官僚組織や地方自治体との摩擦が強まるだろう。

つまり、高市首相が本当に目指す「政治主導」は、支持と反発の両方を引き寄せる危うい賭けでもある。

だが、国民の目線から見れば、いま必要なのは「停滞からの脱却」だ。

長く続いた無難な政治が続けば、日本は確実に世界の潮流から取り残される。

高市首相が掲げる「覚悟と本気の政治」が実現すれば、それは単なる女性首相誕生ではなく、日本政治の再起点となるはずだ。

そして、最も注目すべきは次期解散総選挙の行方だ。

国民は高市政権の「改革」を支持するのか、それとも「安定」を選ぶのか。

この選択が、日本の10年先を左右する。

永田町がざわつく今こそ、私たち一人ひとりが政治を“自分ごと”として見つめ直すときである。

次回の記事では、「解散総選挙のXデー予測」と「高市政権を支える本当の実力者たち」についてさらに深掘りしていく。

最新情報を知りたい方は、関連記事からぜひチェックしてほしい。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません