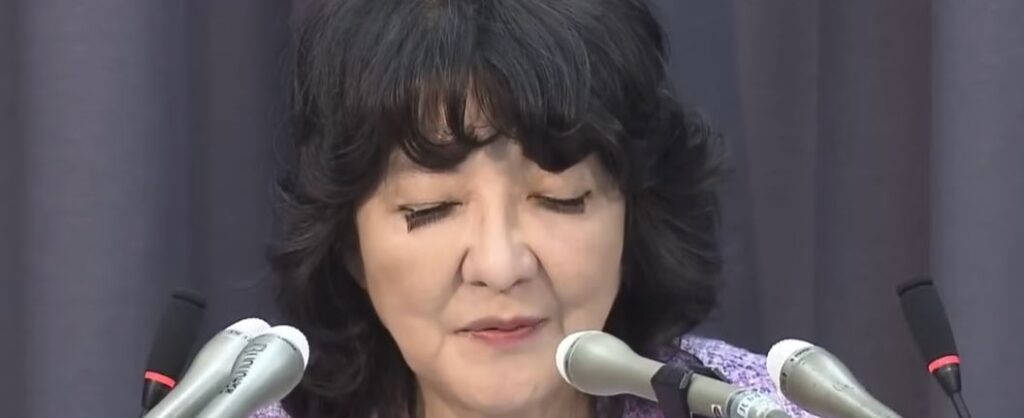

片山さつき 財務大臣でどうなる?私達の生活に影響は?

片山さつき財務大臣の就任で私たちの生活はどう変わる?

2025年秋、ついに片山さつき氏が日本の財務大臣に就任しました。元財務官僚として長年にわたり経済・財政分野を歩んできた彼女の起用は、「財政の立て直し」と「生活支援の両立」を掲げる高市内閣の象徴的な人事といわれています。

では、この新しい財務大臣のもとで、私たちの暮らしはどう変わるのでしょうか?物価、給付金、増税や社会保障──家計に直結する政策はどの方向へ進むのか、わかりやすく解説します。

結論から言えば、片山財務大臣は「家計への負担軽減」を重視しつつも、財政の健全化を同時に進める方針です。つまり、ばらまき型の支援から“効率的な支援”へと政策がシフトする可能性があります。

片山さつき財務大臣が注目する「物価」と「円安」対策とは

2025年の日本経済を語るうえで欠かせないのが「物価高」と「円安」です。食料品や光熱費、日用品の価格上昇が続き、家計への負担は年々大きくなっています。片山さつき財務大臣は就任直後から、これらの問題を「最優先課題」と位置づけ、現実的かつ持続可能な対策を打ち出す姿勢を示しています。

まず、物価高への対応として生活支援型の補助金制度の見直しが進められる見通しです。これまでのような一律給付ではなく、所得や家族構成に応じた“ターゲット型支援”に切り替える方針が検討されています。これにより、本当に支援が必要な層に資金を集中させ、財政負担を抑えつつ効果的な対策を実現する狙いがあります。

また、円安の進行についても重要なテーマです。片山財務大臣は、急激な為替変動に対して「市場との対話を重視した介入」を明言。過去の財務省経験を活かし、国際金融筋との信頼関係をテコに円相場の安定化を図る考えです。輸入コストの上昇を抑えることで、エネルギー価格や生活必需品の値上がりを和らげる効果が期待されます。

一方で、円安を完全に止めるのではなく、輸出企業や地方産業に恩恵を与える“適度な円安”を維持することも視野に入れています。つまり、片山財務大臣は「家計の安定」と「企業の成長」を両立させる為替政策を目指しているのです。

これらの動きは、単なる短期的な景気対策ではなく、長期的な経済構造の強化を意識したものといえます。物価と為替を安定させることが、最終的には国民の購買力を守り、賃上げや投資の好循環を生む基盤となるのです。

片山さつき財務大臣は増税するのか?それとも減税か?

財務大臣が代わると、国民が最も気にするのは「税金が上がるのか下がるのか」という点です。片山さつき財務大臣の就任により、このテーマは再び大きな注目を集めています。

片山氏はもともと「バランス型の財政運営」を重視する政治家です。過度なばらまきを避けながらも、経済の下支えには積極的という立場をとっています。そのため、直近で消費税率を上げるような“急激な増税”は避ける方向です。

むしろ、2025年度中には低所得者層・子育て世帯向けの所得減税や、エネルギー価格対策に伴う一時的な税控除が検討されています。片山氏は「国民の可処分所得を守ることが景気回復の第一歩」と述べており、家計支援に重点を置いた税制が進む見通しです。

一方で、将来的な財政健全化の観点から、所得税・法人税の“見直し”は避けられないとみられています。特に、富裕層や大企業に対しては「適正な負担」を求める動きが強まる可能性があります。

つまり、片山財務大臣の方針は「広く浅く取る」から「的を絞って支える」へとシフトしています。増税と減税の両方を組み合わせることで、景気の腰折れを防ぎながらも持続可能な財政運営を目指しているのです。

家計への実質的な影響としては、電気・ガス料金の補助や、子育て世帯への給付金拡充により、2025年後半からは一時的に生活負担が軽くなる見通しです。逆に、中長期的には高所得層や投資家への課税強化が段階的に進む可能性もあります。

片山財務大臣は「公平な税制」を掲げ、格差是正と経済成長の両立を狙う姿勢を明確にしている点が特徴です。これにより、税金の使われ方や再分配の仕組みそのものが、これまでよりも透明で分かりやすくなることが期待されています。

社会保障と給付金の見直しは?生活支援はどう変わる?

片山さつき財務大臣の就任で、注目されているのが「社会保障」と「給付金政策」の方向性です。少子高齢化が進む中、年金・医療・介護・子育て支援の負担が増す一方で、財政には限りがあります。片山氏はこの難題に対し、「限られた財源を本当に必要な人に届ける」ことを強調しています。

これまでの政府支援策は、全国一律の給付金やポイント還元など“広く薄い支援”が中心でした。しかし片山財務大臣は、2025年度以降「重点支援型給付」を導入する方針を打ち出しています。これは、所得・家族構成・地域物価などを考慮し、支援をより精密に設計する制度です。

たとえば、子育て世帯には教育・保育費の実質無償化の拡充を、低所得高齢者には医療・介護自己負担の軽減を検討するなど、具体的なターゲットを明確化しています。この方針により、無駄な支出を減らしながらも「必要な層を守る」政策へとシフトする狙いがあります。

また、給付金のデジタル化も加速する見通しです。マイナンバー制度を活用し、申請不要で支援金が自動的に支給される仕組みの整備が進められています。これにより、事務コストを削減し、支援のスピードを高める効果が期待されています。

一方で、こうした制度改革には「線引きの難しさ」や「支援から漏れる人」の懸念もあります。片山財務大臣はその課題を認めつつも、「財政の持続性と社会的公正の両立が不可欠」と述べています。

結論として、片山財務大臣の社会保障政策は“ばらまき型”から“精密支援型”へと進化。 支援の効率化を進めながら、国民生活を守るための新しい福祉モデルを描こうとしているのです。

片山さつき財務大臣の政策が地方と中小企業、雇用に与える影響

片山さつき財務大臣の就任によって注目されているもう一つのポイントが、「地方経済」と「中小企業支援」です。彼女は以前から「地方の自立なくして日本の成長はない」と発言しており、財務大臣としても地方重視の姿勢を貫くとみられます。

特に、地方交付税制度の見直しが大きな焦点です。片山氏は地域の実情に合わせた財政支援を強調しており、地方自治体の裁量を広げる方向で調整が進んでいます。これにより、地域ごとに異なる課題──たとえば人口減少対策やインフラ更新など──への対応力が強化される見込みです。

中小企業に対しては、エネルギー価格高騰や人手不足に対応するための「生産性向上投資減税」や「地域連携補助金」などが拡充される方向です。特に地方企業が抱える人材確保やデジタル化の課題を解決するため、政府支援と自治体施策を連携させる仕組みが検討されています。

また、雇用面ではリスキリング(学び直し)支援の強化が進められます。片山財務大臣は「企業が賃上げしやすい環境づくり」を財政の柱と位置づけており、企業負担を軽減しつつ働く人のスキルアップを後押しする政策が期待されています。

こうした流れにより、地方での雇用機会や中小企業の経営安定が促され、地域経済の底上げが進む可能性があります。特に、観光業・農業・製造業など地域密着型産業への支援は拡大する見通しです。

片山財務大臣の政策は、「都市集中型」から「地域分散型」への転換を目指すもの。 地方の自立を促し、全国で安定した雇用と経済循環を生み出すことが、彼女の描く日本経済の新しい姿です。

まとめと今後の見通し — 片山財務大臣が描く「安心できる暮らし」とは

片山さつき財務大臣の就任は、単なる人事の話題ではなく、今後10年の日本経済と私たちの暮らしを左右する大きな転換点となりそうです。元財務官僚としての知識と、庶民感覚を併せ持つ彼女の政策は「現実的で、生活者に寄り添う財政運営」を特徴としています。

物価高や円安への対応では、的確な補助金と為替安定策を。税制面では、家計を守る減税と財政健全化を両立。社会保障では、ばらまき型から必要な層に届く精密支援型へ。そして地方と中小企業には、自立と再投資を促す仕組みを整えようとしています。

もちろん、課題も残ります。支援の「線引き」や制度のデジタル化、官僚との調整など、実行までのハードルは高いです。しかし、片山財務大臣の一貫したメッセージは明確です。「国民の安心と持続可能な財政は両立できる」という信念です。

今後、2025年度予算案や税制改正の議論を通じて、片山財務大臣がどのような具体策を打ち出すかが注目されます。特に年末の経済対策には、所得減税や子育て支援拡充など、生活に直結する政策が盛り込まれる可能性があります。

結論として、片山さつき財務大臣の就任は「節約」ではなく「成長と安心の再設計」。 無駄を減らし、必要なところに確実にお金を回す新しい日本型財政が、ここから始まろうとしています。

私たちにできることは、この変化を注視し、自分たちの生活や地域にどう影響するかをしっかりと見極めること。これからの日本経済は、“現場に強い財務大臣”の手腕にかかっています。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません